杜甫「絶句(漢詩の風景)」情景と表現技法・作者の心情を徹底解説

中学校2年生の国語で学習する「漢詩の風景」より、杜甫の漢詩「絶句」について、それぞれの句の情景と作者の心情、使われている表現技法「対句」と「押韻」について、テスト対策ポイントをわかりやすく解説するよ。

杜甫「絶句」テスト対策ポイント

- 作者は唐代の詩人である杜甫で詩聖と称されている

- 絶句の詩の形式は「五言絶句」

- 第一句・第二句が対句になっている

- 第二句・第四句の2箇所(然・年)で韻が踏まれている

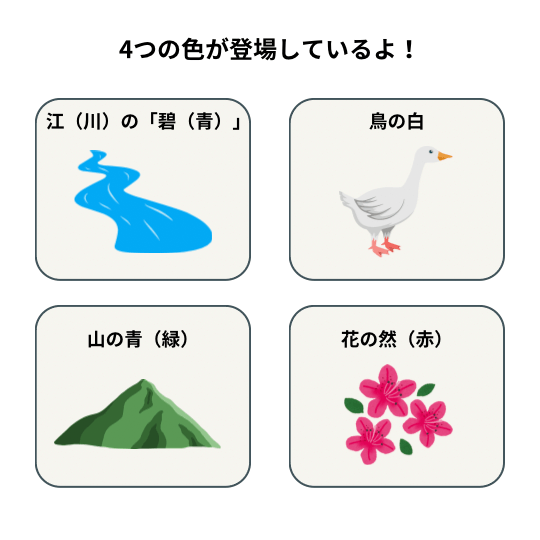

- 第一句と第二句では、「碧・白・青・赤(然)」のように「色」を表わす文字を使うことで、色鮮やかな異郷の景色を表現している

- 詩の主題と作者の心情は「異郷の鮮やかな景色の中で、いつ故郷にかえれるのか、と悲しむ気持ち」

- 「碧(みどり)」「逾(いよい)よ」「看(みすみ)す」「何(いず)れ」「帰年(きねん)」を読めるようにしておこう

- 「燃」ではなく、「然」という漢字を使うので注意しよう

杜甫「絶句」の解説動画もあるよ!

作業時間や移動中に聞き流すだけでも重要単語が頭に入ってくるのでおすすめだよ!

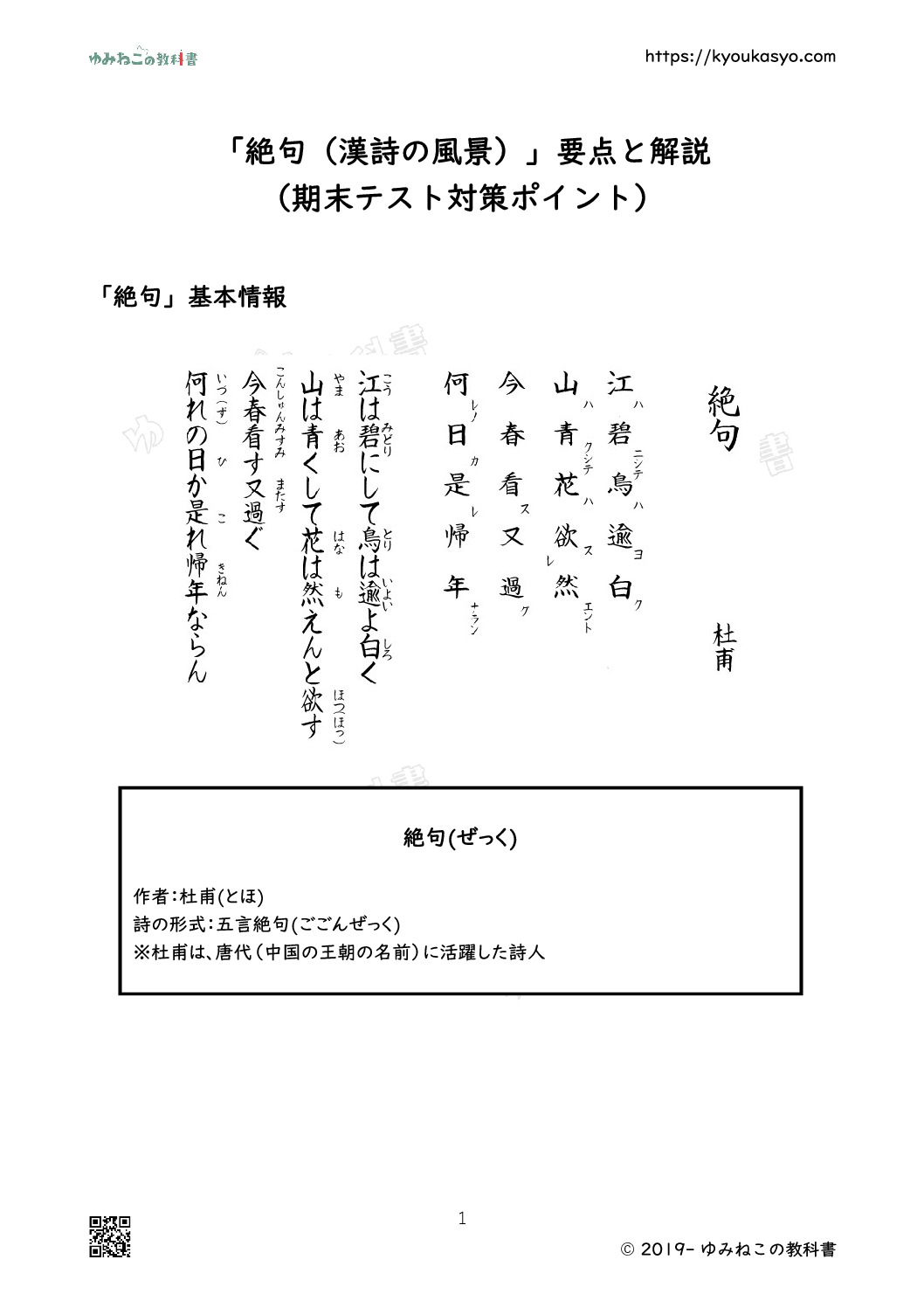

杜甫「絶句」基本情報

| 作品名 | 絶句(ぜっく) |

| 作者 | 杜甫(とほ) |

| 詩の形式 | 五言絶句 |

| 表現技法 | 押韻(第二句・第四句) 対句(第一句・第二句) 4つの色「碧」「白」「青」「赤(然=燃)」が使われている |

| 作品の主題 | 異郷の鮮やかな景色の中で、いつ故郷にかえれるのか、と悲しむ気持ち |

「絶句」の作者「杜甫」

杜甫(712~770)は、唐代(中国の唐の時代)に活躍していた詩人。

「黄鶴楼にて孟浩然の広陵へ之くを送る」の作者である李白と並んで、中国詩歌史上最高の詩人とされているよ。

そのことから、「詩聖」と称されているんだ。

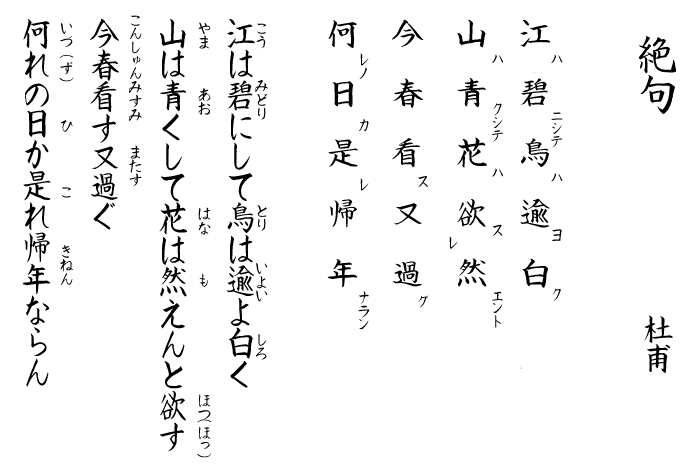

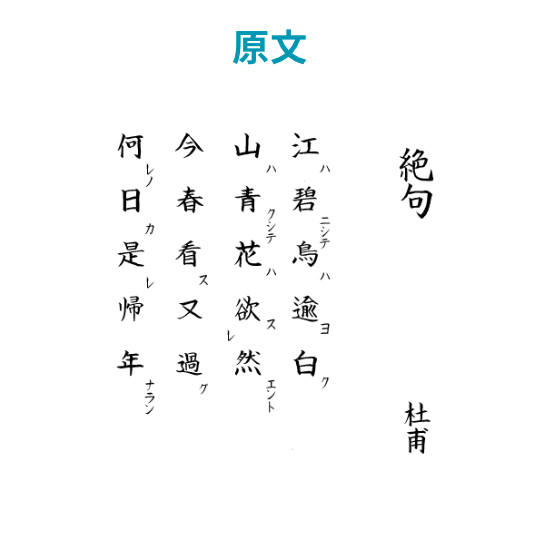

杜甫「絶句」原文(漢文)

「漢文」とは、昔の中国の文章のこと。

「原文」は、中国で書かれていた状態そのままで、すべて漢字のみで書かれているんだ。

「絶句」原文

江 碧 鳥 逾 白

山 青 花 欲 然

今 春 看 又 過

何 日 是 帰 年

※左上から右下に向かって読むよ

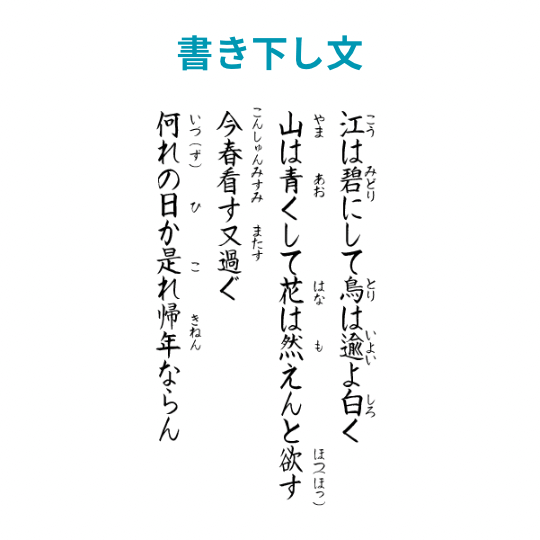

杜甫「絶句」書き下し文

「書き下し文」とは、原文のままでは読めない漢文を、読む順番を変えたり送り仮名を補って日本語のように読めるようにしたものだよ。

「絶句」書き下し文

江は碧にして鳥は逾よ白く

山は青くして花は然えんと欲す

今春看す又過ぐ

何れの日か是れ帰年ならん

歴史的仮名遣いが使われているところもチェックしておこう。

| 歴史的仮名遣い | 現代仮名遣い |

|---|---|

| 江(かう) | 江(こう) |

| 欲(ほつ)す | 欲(ほっ)す |

| 何(いづ)れの | 何(いず)れの |

杜甫「絶句」現代語訳

「書き下し文」では、まだ現代の日本語としては不自然さがのこるよね。言葉などを現代使われているものに直したものが「現代語訳」だよ。

「絶句」現代語訳

川は深い青色で、(その川にいる)鳥(水鳥)がますます白く見える

山は青々と茂っていて、花は燃えるように咲いている

今年の春も、見ているうちにまた過ぎてしまう

(私は)いつ、故郷へ帰れるのだろうか

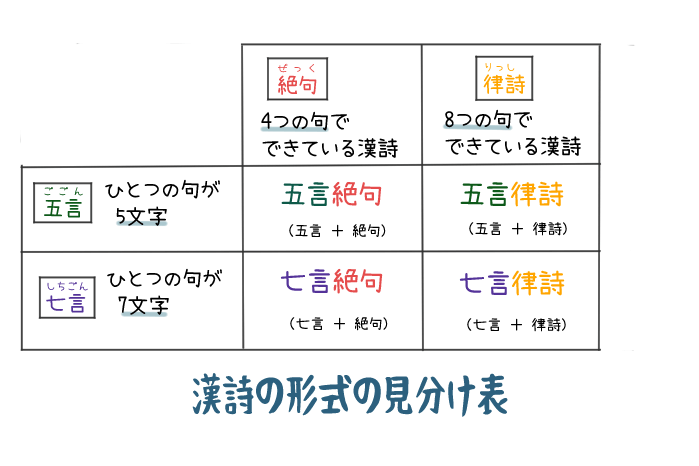

杜甫「絶句」詩の形式

詩の形式とは、「詩の形のパターン」と考えればOKだったね。

ひとつの詩に、いくつの句(ひとまとまりの言葉)があるかとか、ひとつの句は、いくつの文字で作られているかとかでパターンが決まるんだったね。

「絶句」は、「漢詩の風景」でひとつ前に学習した、孟浩然の「春暁」と同じ「五言絶句」の形式で作られているよ。

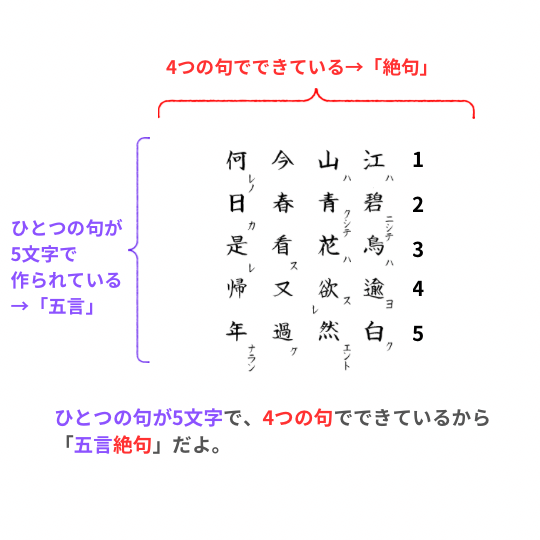

五言絶句とは

「絶句」(この詩のタイトルではなくて、ここでは形式の名前のことだよ)というのは、「ひとつの詩が4つの句でできている」もののこと。

さらに、「ひとつの句が5文字でできている」ものを「五言絶句」というよ。

「絶句」の詩は、4つの句でできているね。

①江 碧 鳥 逾 白

②山 青 花 欲 然

③今 春 看 又 過

④何 日 是 帰 年

さらに、ひとつひとつの句は「5文字」で作られているよね。

だから、「五言絶句」なんだね。

この「五言絶句」という詩の形式は、テストで必ず出されるといってもいいくらいなので、絶対に覚えておこう!!

杜甫「絶句」で使われている表現技法について

杜甫の「絶句」で使われている表現技法は、「対句法」「押韻」「色の表現」だよ。

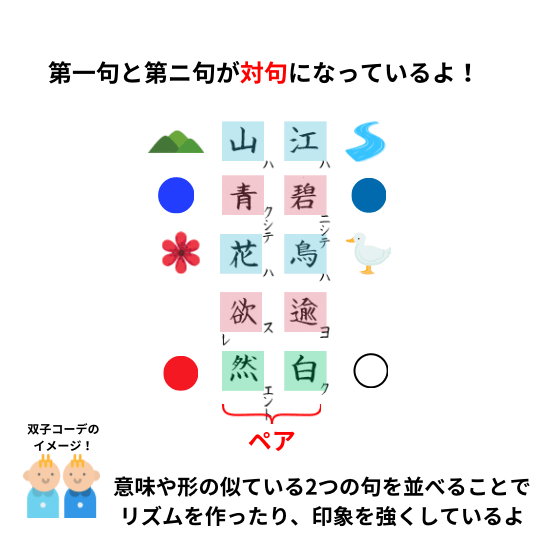

対句法

「絶句」の第一句と第二句は、対句になっているよ。

対句法とは

似た表現や、関係する表現を並べることで、リズムを作ったり、印象を強くする効果がある表現技法のこと。

第一句と第二句を並べて比べてみよう。

第一句 江は碧にして 鳥は逾よ白く

第二句 山は青くして 花は然えんと欲す

「江(川のことだね)」に対して「山」、

「碧」に対して「青」

「鳥」に対して「花」

「逾よ白く」に対して「然えんと欲す」

似た表現になっているのが分かるね。

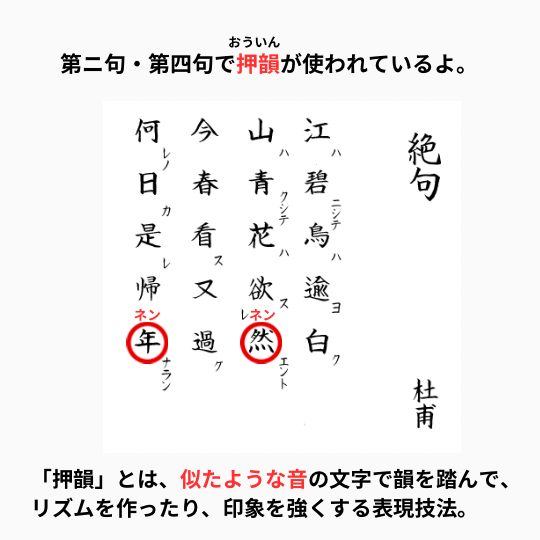

押韻

押韻というのは、わかりやすく言うと「韻を踏む」ということだよ。

似たような音の文字で韻を踏んで、リズム感を出したり、印象を強める表現技法なんだ。

ラップとかでもよく使われているよね。

漢詩では、押韻をするときは「第二句」と「第四句」の終わりの文字で韻を踏むのが決まりなんだ。

杜甫の「絶句」でも、「第二句」と「第四句」で韻が踏まれているよ。

第二句 山 青 花 欲 然(ネン)rán

第四句 何 日 是 帰 年(ネン)nián

第二句の「然」と、第四句の「年」はそれぞれ「ネン」(中国の発音では、「ラン」「ニアン」)という似た響きの音になっているね。

テストでは、「どの句で押韻がされているか」とか、「韻を踏んでいる文字を2つ抜き出す」というように問題が出ることが多いよ。

色の表現

「絶句」の第一句と第二句には、4つの「色」が使われているよ。

江(川)の「碧(みどり)=深い青」

鳥の「白」

山の「青=草木が生い茂る緑」

花の「赤」…そのまま「赤」とは書かれているのではなく、「然」という字が「燃える」と同じ意味で、「炎=赤」を表しているよ。

こうやって色をたくさん登場させることで、色鮮やかな景色を表現しているんだ。

杜甫「絶句」漢字の読み方・語句の意味

| 語句 | 読み方 | 意味 |

|---|---|---|

| 江 | こう | 川のこと |

| 碧 | みどり | 深く青い色のこと。 「みどり」と読めるようにしておこう。 |

| 逾よ | いよい(よ) | ますます |

| 然えん | も(えん) | 燃えること。 中国語で「然」はもともと「燃える」という意味の文字だったが、他の意味で使われるようになり、「燃」の文字が作られた |

| 看す | みすみ(す) | 見ている間に。 「みすみす逃した」というように言ったりするね。 |

| 又過ぐ | またす(ぐ) | また過ぎてしまう |

| 何れの | いず(れの) | いつとは言えない近い未来のこと。 |

| 是れ | こ(れ) | これ |

| 帰年 | きねん | 帰ること。 「絶句」では、作者の杜甫が故郷へ帰ること。 |

杜甫「絶句」それぞれの句の意味と情景

杜甫の「絶句」のそれぞれの句の内容を詳しく確認していこう。

絶句(この詩のタイトルではなく、漢詩の形式の「絶句」のこと)は、4つの句がそれぞれ「起・承・転・結」の構成になっているよ。

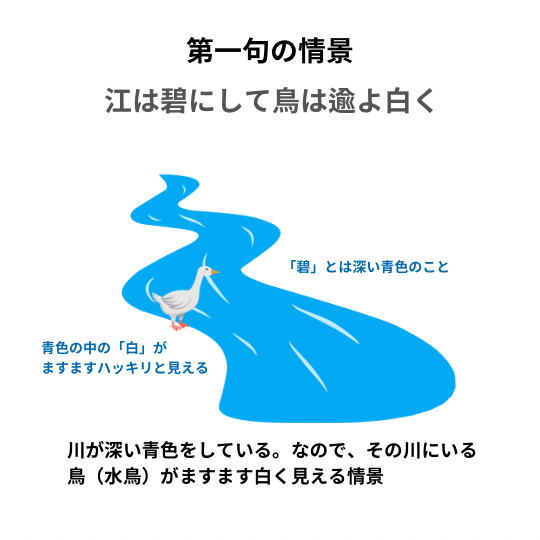

第一句「江碧鳥逾白」の意味と情景

「江は碧にして 鳥は逾よ白く」という句は、

「川が深い青色をしている。なので、その川にいる鳥(水鳥)がますます白く見える」という意味。

鳥は、白い羽の鳥なんだね。

その鳥が深い青色の川のところにいて、青と白のコントラストで鳥の白さがますますハッキリと見えるよ、と伝えているんだね。

色鮮やかな情景が目に浮かぶね。

第一句は「起句」なので、この詩の設定や背景を説明する役割。

この詩の背景が「春の景色」であることがわかるようになっているね。

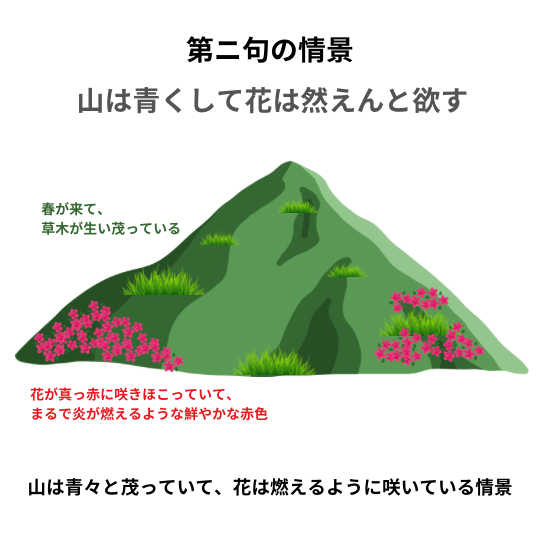

第二句「山青花欲然」の意味と情景

「山は青くして 花は然えんと欲す」という句は、

「山は青々と茂っていて、花は燃えるように咲いている」という意味。

青々と茂っているというのは、春が来て、山の草木がみずみずしく生えている様子のことだね。

そして鮮やかな赤い色の花が咲きほこっていて、それがまるで火が燃えているような赤色だ、と伝えているね。

第一句の「川の青さ×鳥の白さ」と同じように、「山の青(緑)さ×花の赤さ」を並べることで、色のコントラストでさらにハッキリと、色鮮やかな情景が読み手に伝わるね。

第二句は「承句」で、第一句の設定や背景を受け継ぐ役割。

第一句でよんだ春景色の美しさを受け継いでよみあげているね。

杜甫は、戦乱から逃れて友人のいる「成都」というところで過ごしているよね。

その成都に春がやってきて、とても美しい色鮮やかな景色が広がっている様子を第一句と第二句表現しているんだね。

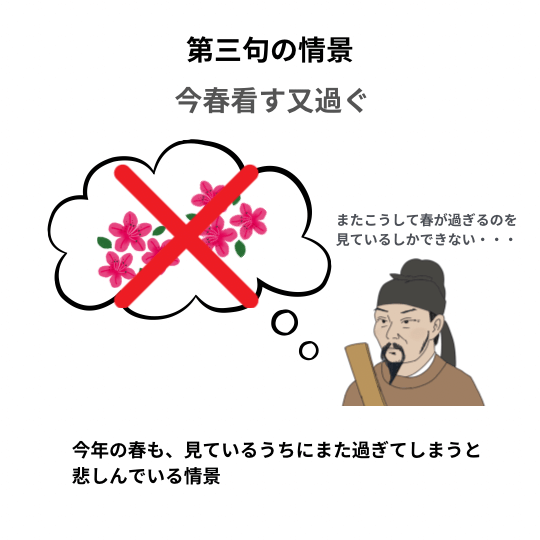

第三句「今春看又過」の意味と情景

「今春看す又過ぐ」という句は、

「今年の春も、見ているうちにまた過ぎてしまう」という意味。

春が見ているうちに過ぎていってしまうことを悲しく思っている気持ちが込められているね。

第三句は「転句」で、それまでの内容を一転させる役割になるんだ。

第一句と第二句で成都の春の美しさを描いていたのに、「今年の春も過ぎ去ってしまう」と、突然悲しい雰囲気の句になったよね。

読み手からすると、「なぜ春が過ぎてしまうことが、そんなに悲しいんだろう?」と、ぐっと興味を引かれるよね。

第四句「何日是帰年」の意味と情景

「何れの日か是れ帰年ならん」という句は、

「いつ、故郷へ帰れるのだろうか」という意味。

故郷とは、作者である杜甫の故郷のことだね。

「いつ帰れるのだろうか」と言っているということは、自分が帰りたいと思っていても、簡単には帰ることができないということだね。

第四句は、「結句」で、作品全体を締めくくる重要な役割を持っているよ。

美しい春景色の中、「春が過ぎ去ってしまう」と悲しい気持ちになったのは、「いつ故郷に帰れるのだろうか」という杜甫の故郷を恋しく思う気持ちがあったからだ、ということが伝わって、作品全体がまとめられているよね。

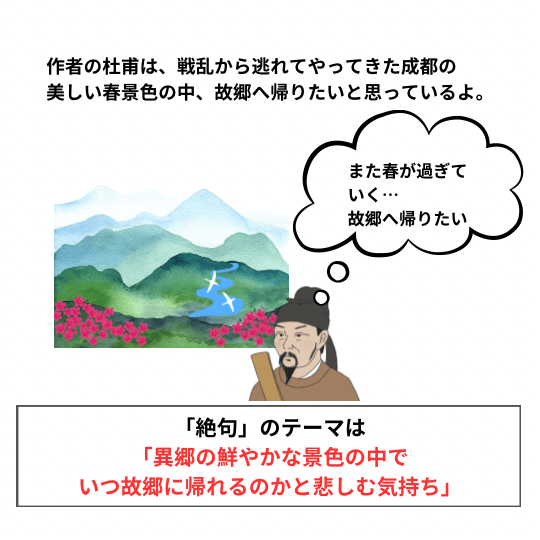

杜甫「絶句」作者の心情と詩の主題

「絶句」は、作者である杜甫の故郷での戦争が激しくなって、友人のいる「成都」というところで過ごしていたときに作られた詩。

日本でも戦争の時に、避難するために地方へ行っていた「疎開」みたいな感じだね。

成都は、「絶句」の第一句と第二句に書かれているように、とても色鮮やかで美しい景色のところなんだけど、杜甫は、故郷に帰りたいと強く思っているんだね。

「今年の春も、みすみす過ぎてしまう…私はいつ故郷へ帰れるのだろうか」と、異郷の鮮やかな景色の中で、いつ故郷に帰れるのか、と悲しむ気持ちがこの詩の主題だよ。

故郷への思いはもちろん、戦乱が続く世の中を悲しむ気持ちも込められているのかもしれないね。

杜甫「絶句」テスト対策ポイントまとめ

テスト直前の3分で「絶句」の対策ポイントをおさらいできる動画もあるよ!

杜甫「絶句」テスト対策ポイント

- 作者は唐代の詩人である杜甫で詩聖と称されている

- 絶句の詩の形式は「五言絶句」

- 第一句・第二句が対句になっている

- 第二句・第四句の2箇所(然・年)で韻が踏まれている

- 第一句と第二句では、「碧・白・青・赤(然)」のように「色」を表わす文字を使うことで、色鮮やかな異郷の景色を表現している

- 詩の主題と作者の心情は「異郷の鮮やかな景色の中で、いつ故郷にかえれるのか、と悲しむ気持ち」

- 「碧(みどり)」「逾(いよい)よ」「看(みすみ)す」「何(いず)れ」「帰年(きねん)」を読めるようにしておこう

- 「燃」ではなく、「然」という漢字を使うので注意しよう

「漢詩の風景」より、杜甫「絶句」のテスト対策練習問題のページもあるので、ぜひチャレンジしてみよう!

運営者情報

檜垣 由美子(ゆみねこ)

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。 ※サイト全体の運営実績についてはこちらにまとめています。

-

-

ちょうど調べてたから助かった〜!!

-

-

分かりやすい

-

バナナが食べたいです

-

明日テスト頑張ってきます! ありがとうございます

-

明日テスト頑張ってきます! ありがとうございます!!

-

-

分かりやすくてテスト勉強に助かります!

-

ありがとうございます

-

助かりリマした。

-

妹の運動会に行ってきます

-

とても助かります

-

いや〜ほんっとマジでありがたいわ

-

最高

-

な景色の中で、いつ故郷にかえれるのか、と悲しむ気持ち

-

分かりやすくていい

-

めちゃくちゃ役に立ちました。明日のテスト頑張ります。

-

とても助かりました。ありがとうございます。

-

滅茶苦茶助かります!ありがとうございます!

-

アザース

丁度期末テストでこの範囲まで出るのでとても助かりました