「夏の葬列(山川方夫)」あらすじと作者の伝えたいこと解説まとめ

中学2年生の国語で学習する山川方夫さんの「夏の葬列」について、あらすじや内容とポイント、登場人物や人物の心情、作品を通して作者の伝えたいことをわかりやすく解説するよ。

「夏の葬列」期末テスト対策ポイント

- 作者は山川方夫

- 場面は5つに分かれており、「現在」→「過去」→「現在」の時系列で書かれている。

- 主人公がヒロ子さんを突きとばしてしまったのは、白い服は銃撃のぜっこうの目標になるので、白い服を着ているヒロ子さんと一緒にいると、自分も目標になってしまうと思ったから

- 主人公が歓んだのは、柩の写真がヒロ子さんだと思い、銃撃を受けたヒロ子さんが助かったと思ったから

- 柩は、実際はヒロ子さんの母親のもので、ヒロ子さんは銃撃で亡くなっていた

- ヒロ子さんの母親の死の原因は、ヒロ子さんの死で、この二つの死の責任を主人公は背負うことになった

- 「足どりをひどく確実なものにしていた」とは、主人公が責任を背負うことを決意したことを表現している

- 一人称の使い分けや、色の印象を効果的に使うことによって、表現の工夫がされている

- 作者の伝えたいことは「戦争というものは、ごく普通の人間の、ごく普通の当たり前の幸せを奪う罪深いものである。」ということ

「夏の葬列」全文

「夏の葬列」とは、小説家の山川方夫さんの短編小説。

「夏の葬列」山川方夫

海岸の小さな町の駅に下りて、彼は、しばらくはものめずらしげにあたりを眺めていた。駅前の風景はすっかり変っていた。アーケードのついた明るいマーケットふうの通りができ、その道路も、固く鋪装されてしまっている。はだしのまま、砂利の多いこの道を駈けて通学させられた小学生の頃の自分を、急になまなましく彼は思い出した。あれは、戦争の末期だった。彼はいわゆる疎開児童として、この町にまる三カ月ほど住んでいたのだった。――あれ以来、おれは一度もこの町をたずねたことがない。その自分が、いまは大学を出、就職をし、一人前の出張がえりのサラリーマンの一人として、この町に来ている……。

東京には、明日までに帰ればよかった。二、三時間は充分にぶらぶらできる時間がある。彼は駅の売店で煙草を買い、それに火を点けると、ゆっくりと歩きだした。

夏の真昼だった。小さな町の家並みはすぐに尽きて、昔のままの踏切りを越えると、線路に沿い、両側にやや起伏のある畑地がひろがる。彼は目を細めながら歩いた。遠くに、かすかに海の音がしていた。

なだらかな小丘の裾、ひょろ長い一本の松に見憶えのある丘の裾をまわりかけて、突然、彼は化石したように足をとめた。真昼の重い光を浴び、青々とした葉を波うたせたひろい芋畑の向うに、一列になって、喪服を着た人びとの小さな葬列が動いている。

一瞬、彼は十数年の歳月が宙に消えて、自分がふたたびあのときの中にいる錯覚にとらえられた。……呆然と口をあけて、彼は、しばらくは呼吸をすることを忘れていた。

濃緑の葉を重ねた一面のひろい芋畑の向うに、一列になった小さな人かげが動いていた。線路わきの道に立って、彼は、真白なワンピースを着た同じ疎開児童のヒロ子さんと、ならんでそれを見ていた。

この海岸の町の小学校(当時は国民学校といったが)では、東京から来た子供は、彼とヒロ子さんの二人きりだった。二年上級の五年生で、勉強もよくでき大柄なヒロ子さんは、いつも彼をかばってくれ、弱むしの彼をはなれなかった。

よく晴れた昼ちかくで、その日も、二人きりで海岸であそんできた帰りだった。

行列は、ひどくのろのろとしていた。先頭の人は、大昔の人のような白い着物に黒っぽい長い帽子をかぶり、顔のまえでなにかを振りながら歩いている。つづいて、竹筒のようなものをもった若い男。そして、四角く細長い箱をかついだ四人の男たちと、その横をうつむいたまま歩いてくる黒い和服の女。……

「お葬式だわ」

と、ヒロ子さんがいった。彼は、口をとがらせて答えた。

「へんなの。東京じゃあんなことしないよ」

「でも、こっちじゃああするのよ」ヒロ子さんは、姉さんぶっておしえた。「そしてね。子供が行くと、お饅頭をくれるの。お母さんがそういったわ」

「お饅頭? ほんとうのアンコの?」

「そうよ。ものすごく甘いの。そして、とっても大きくって、赤ちゃんの頭ぐらいあるんだって」

彼は唾をのんだ。

「ね。……ぼくらにも、くれると思う?」

「そうね」ヒロ子さんは、まじめな顔をして首をかしげた。「くれる、かもしれない」

「ほんと?」

「行ってみようか? じゃあ」

「よし」と彼は叫んだ。「競走だよ!」

芋畑は、真青な波を重ねた海みたいだった。彼はその中におどりこんだ。近道をしてやるつもりだった。……ヒロ子さんは、畦道を大まわりしている。ぼくのほうが早いにきまっている、もし早い者順でヒロ子さんの分がなくなっちゃったら、半分わけてやってもいい。芋のつるが足にからむやわらかい緑の海のなかを、彼は、手を振りまわしながら夢中で駈けつづけた。

正面の丘のかげから、大きな石が飛び出したような気がしたのはその途中でだった。石はこちらを向き、急速な爆音といっしょに、不意に、なにかを引きはがすような烈しい連続音がきこえた。叫びごえがあがった。「カンサイキだあ」と、その声はどなった。

艦載機だ。彼は恐怖に喉がつまり、とたんに芋畑の中に倒れこんだ。炸裂音が空中にすさまじい響きを立てて頭上を過ぎ、女の泣きわめく声がきこえた。ヒロ子さんじゃない、と彼は思った。あれは、もっと大人の女のひとの声だ。

「二機だ、かくれろ! またやってくるぞう」奇妙に間のびしたその声の間に、べつの男の声が叫んだ。「おーい、ひっこんでろその女の子、だめ、走っちゃだめ! 白い服はぜっこうの目標になるんだ、……おい!」

白い服――ヒロ子さんだ。きっと、ヒロ子さんは撃たれて死んじゃうんだ。

そのとき第二撃がきた。男が絶叫した。

彼は、動くことができなかった。頬っぺたを畑の土に押しつけ、目をつぶって、けんめいに呼吸をころしていた。頭が痺れているみたいで、でも、無意識のうちに身体を覆おうとするみたいに、手で必死に芋の葉を引っぱりつづけていた。あたりが急にしーんとして、旋回する小型機の爆音だけが不気味につづいていた。

突然、視野に大きく白いものが入ってきて、やわらかい重いものが彼をおさえつけた。

「さ、早く逃げるの。いっしょに、さ、早く。だいじょうぶ?」

目を吊りあげ、別人のような真青なヒロ子さんが、熱い呼吸でいった。彼は、口がきけなかった。全身が硬直して、目にはヒロ子さんの服の白さだけがあざやかに映っていた。

「いまのうちに、逃げるの、……なにしてるの? さ、早く!」

ヒロ子さんは、怒ったようなこわい顔をしていた。ああ、ぼくはヒロ子さんといっしょに殺されちゃう。ぼくは死んじゃうんだ、と彼は思った。声の出たのは、その途端だった。ふいに、彼は狂ったような声で叫んだ。

「よせ! 向うへ行け! 目立っちゃうじゃないかよ!」

「たすけにきたのよ!」ヒロ子さんもどなった。「早く、道の防空壕に……」

「いやだったら! ヒロ子さんとなんて、いっしょに行くのいやだよ!」夢中で、彼は全身の力でヒロ子さんを突きとばした。「……むこうへ行け!」

悲鳴を、彼は聞かなかった。そのとき強烈な衝撃と轟音が地べたをたたきつけて、芋の葉が空に舞いあがった。あたりに砂埃のような幕が立って、彼は彼の手で仰向けに突きとばされたヒロ子さんがまるでゴムマリのようにはずんで空中に浮くのを見た。

葬列は、芋畑のあいだを縫って進んでいた。それはあまりにも記憶の中のあの日の光景に似ていた。これは、ただの偶然なのだろうか。

真夏の太陽がじかに首すじに照りつけ、眩暈に似たものをおぼえながら、彼は、ふと、自分には夏以外の季節がなかったような気がしていた。……それも、助けにきてくれた少女を、わざわざ銃撃のしたに突きとばしたあの夏、殺人をおかした、戦時中の、あのただ一つの夏の季節だけが、いまだに自分をとりまきつづけているような気がしていた。

彼女は重傷だった。下半身を真赤に染めたヒロ子さんはもはや意識がなく、男たちが即席の担架で彼女の家へはこんだ。そして、彼は彼女のその後を聞かずにこの町を去った。あの翌日、戦争は終ったのだ。

芋の葉を、白く裏返して風が渡って行く。葬列は彼のほうに向かってきた。中央に、写真の置かれている粗末な柩がある。写真の顔は女だ。それもまだ若い女のように見える。……不意に、ある予感が彼をとらえた。彼は歩きはじめた。

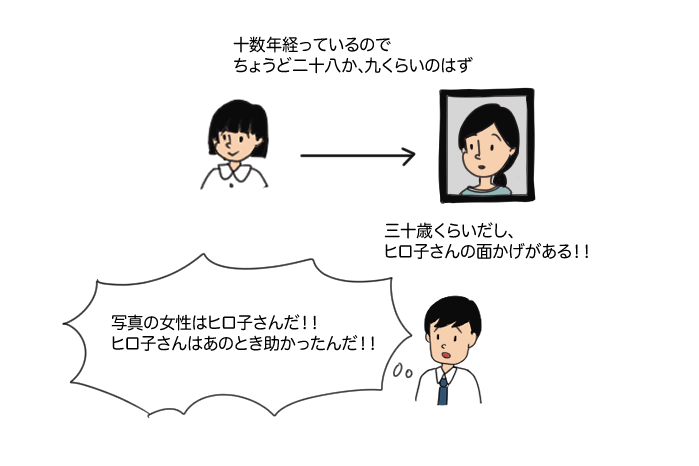

彼は、片足を畦道の土にのせて立ちどまった。あまり人数の多くはない葬式の人の列が、ゆっくりとその彼のまえを過ぎる。彼はすこし頭を下げ、しかし目は熱心に柩の上の写真をみつめていた。もし、あのとき死んでいなかったら、彼女はたしか二十八か、九だ。

突然、彼は奇妙な歓びで胸がしぼられるような気がした。その写真には、ありありと昔の彼女の面かげが残っている。それは、三十歳近くなったヒロ子さんの写真だった。

まちがいはなかった。彼は、自分が叫びださなかったのが、むしろ不思議なくらいだった。

――おれは、人殺しではなかったのだ。

彼は、胸に湧きあがるものを、けんめいに冷静におさえつけながら思った。たとえなんで死んだにせよ、とにかくこの十数年間を生きつづけたのなら、もはや彼女の死はおれの責任とはいえない。すくなくとも、おれに直接の責任がないのはたしかなのだ。

「……この人、ビッコだった?」

彼は、群れながら列のあとにつづく子供たちの一人にたずねた。あのとき、彼女は太腿をやられたのだ、と思いかえしながら。

「ううん。ビッコなんかじゃない。からだはぜんぜん丈夫だったよ」

一人が、首をふって答えた。

では、癒ったのだ! おれはまったくの無罪なのだ!

彼は、長い呼吸を吐いた。苦笑が頬にのぼってきた。おれの殺人は、幻影にすぎなかった。あれからの年月、重くるしくおれをとりまきつづけていた一つの夏の記憶、それはおれの妄想、おれの悪夢でしかなかったのだ。

葬列は確実に一人の人間の死を意味していた。それをまえに、いささか彼は不謹慎だったかもしれない。しかし十数年間もの悪夢から解き放たれ、彼は、青空のような一つの幸福に化してしまっていた。……もしかしたら、その有頂天さが、彼にそんなよけいな質問を口に出させたのかもしれない。

「なんの病気で死んだの? この人」

うきうきした、むしろ軽薄な口調で彼はたずねた。

「この小母さんねえ、気違いだったんだよ」

ませた目をした男の子が答えた。

「一昨日ねえ、川にとびこんで自殺しちゃったのさ」

「へえ。失恋でもしたの?」

「バカだなあ小父さん」運動靴の子供たちは、口々にさもおかしそうに笑った。「だってさ、この小母さん、もうお婆さんだったんだよ」

「お婆さん? どうして。あの写真だったら、せいぜい三十くらいじゃないか」

「ああ、あの写真か。……あれねえ、うんと昔のしかなかったんだってよ」

洟をたらした子があとをいった。

「だってさ、あの小母さん、なにしろ戦争でね、一人きりの女の子がこの畑で機銃で撃たれて死んじゃってね、それからずっと気が違っちゃってたんだもんさ」

葬列は、松の木の立つ丘へとのぼりはじめていた。遠くなったその葬列との距離を縮めようというのか、子供たちは芋畑の中におどりこむと、歓声をあげながら駈けはじめた。

立ちどまったまま、彼は写真をのせた柩がかるく左右に揺れ、彼女の母の葬列が丘を上って行くのを見ていた。一つの夏といっしょに、その柩の抱きしめている沈黙。彼は、いまはその二つになった沈黙、二つの死が、もはや自分のなかで永遠につづくだろうこと、永遠につづくほかはないことがわかっていた。彼は、葬列のあとは追わなかった。追う必要がなかった。この二つの死は、結局、おれのなかに埋葬されるほかはないのだ。

――でも、なんという皮肉だろう、と彼は口の中でいった。あれから、おれはこの傷にさわりたくない一心で海岸のこの町を避けつづけてきたというのに。そうして今日、せっかく十数年後のこの町、現在のあの芋畑をながめて、はっきりと敗戦の夏のあの記憶を自分の現在から追放し、過去の中に封印してしまって、自分の身をかるくするためにだけおれはこの町に下りてみたというのに。……まったく、なんという偶然の皮肉だろう。

やがて、彼はゆっくりと駅の方角に足を向けた。風がさわぎ、芋の葉の匂いがする。よく晴れた空が青く、太陽はあいかわらず眩しかった。海の音が耳にもどってくる。汽車が、単調な車輪の響きを立て、線路を走って行く。彼は、ふと、いまとはちがう時間、たぶん未来のなかの別な夏に、自分はまた今とおなじ風景をながめ、今とおなじ音を聞くのだろうという気がした。そして時をへだて、おれはきっと自分の中の夏のいくつかの瞬間を、一つの痛みとしてよみがえらすのだろう……。

思いながら、彼はアーケードの下の道を歩いていた。もはや逃げ場所はないのだという意識が、彼の足どりをひどく確実なものにしていた。

「夏の葬列」あらすじ

「夏の葬列」 あらすじ

彼はかつて疎開児童として三ヶ月ほど過ごした町に、数十年ぶりに訪れた。夏の真昼のことである。

彼の目に入ったのは、芋畑の向こうの小さな葬列だ。

子供の時にも芋畑の向こうに見た葬列を思い出す。

それは同じ疎開児童のヒロ子さんと見たものだ。

葬式では、子供に饅頭をくれるというので、彼とヒロ子さんは葬列のもとへと競争をする。

艦載機が来たのはその時だった。

爆音と叫び声。とたんに芋畑に倒れ込んだ彼のもとに、「早くいっしょに逃げよう」と、ヒロ子さんが駆けつける。

「白い服はぜっこうの目標になるんだ」と男が叫ぶ。

彼の目にはヒロ子さんの服の白さがあざやかに映った。

そして全身の力でヒロ子さんを突き飛ばした。

強烈な衝撃と轟音。ヒロ子さんはゴムマリのようにはずんで空中に浮いた。

今目の前を進む葬列の光景は、あの時とあまりに似ていた。

彼は、葬列の柩の写真を確認する。

そこには、三十歳近くなったヒロ子さんの写真があった。

「おれは、人殺しではなかったのだ。」

十数年間もの悪夢から彼は解き放たれたと思った。

だから、なぜこの女性が亡くなったのか、と、よけいな質問をしたのだ。

死因は自殺だった。

戦時中に、ひとり娘を芋畑での銃撃で亡くしたことから、気を違ってしまったのだという。

写真は、その母親の若い頃のものだったのだ。

葬列を見送った彼はいま、二つの死を背負っていた。

十数年、避けつづけてきた傷。あの夏の記憶を追放し、封印しようとこの町に下りてみた彼を待っていた偶然の皮肉。

この先、彼の中の夏は、痛みとなるのだ。

もはや逃げ場所はないのだという意識が、彼の足どりをひどく確実なものにしていた。

作者の山川方夫さんについて

山川方夫さんは、1930年生まれの小説家。

「その一年」「愛のごとく」などの代表作があるよ。

山川さん自身も、第二次世界大戦の時には神奈川県に疎開した経験があるんだ。

山川さんの作品は、敗戦後の青年の青春や、死というものの理不尽さなどが描かれているのが特徴だよ。

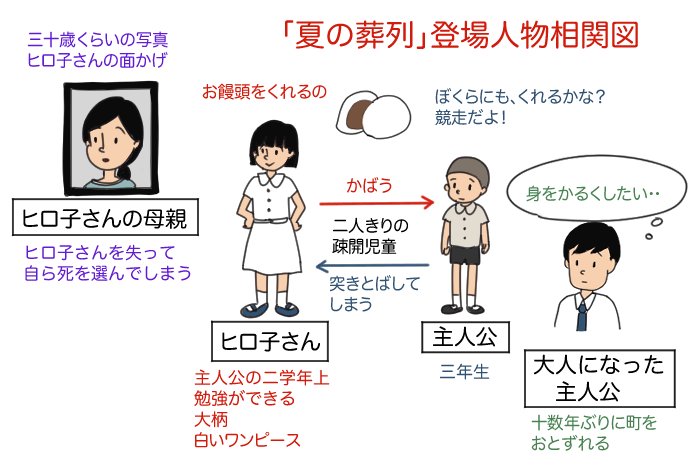

「夏の葬列」登場人物

| 主人公(彼・自分・ぼく・おれ) | サラリーマン。小学生の三ヶ月間を疎開児童として過ごした町を十数年ぶりに訪ねてきた。 |

| ヒロ子さん | 主人公と同じ疎開児童。主人公の二年上級で、主人公をいつもかばってくれた。 艦載機に撃たれ亡くなってしまった。 |

| ヒロ子さんの母親 | 一人きりの娘(ヒロ子さん)を亡くして、気が違ってしまい自殺してしまった。 |

「夏の葬列」内容とポイント

「夏の葬列」は、5つの場面にわけることができるよ。

現在から過去へ場面が移ったり、ところどころに過去の記憶が織りまざっているので、注意して読まないと混乱しやすいね。

その場面が「現在なのか過去なのか」「どのようなできごとが描かれているのか」をよく確認しよう。

| 場面 | 現在か過去か | できごと |

|---|---|---|

| 1 | 現在 | 主人公が疎開していた町をふたたび訪れる |

| 2 | 過去 | 主人公とヒロ子さんが艦載機に遭遇する。 主人公がヒロ子さんを突き飛ばす ヒロ子さんが撃たれる |

| 3 | 現在 | 葬列を見ながら、主人公がヒロ子さんを突き飛ばしたこと、町を去った時を思い出す |

| 4 | 現在 | 葬列の柩の写真を見て、ヒロ子さんは無事だったと思い込む ヒロ子さんの母親が亡くなったのだと分かる |

| 5 | 現在 | 二つの死の責任が自分にあるという意識を背負っていく主人公 |

主人公はなぜこの町に住んでいたのか

「夏の葬列」では、主人公がある町を十数年ぶりに訪ねるね。

どんな町かというと、「海岸の小さな町」だね。

主人公は、この町に小学校三年生のときに三ヶ月間だけ住んでいたよ。

なぜなら、当時は戦争(太平洋戦争)の末期で、空襲が激しい都市から避難するために地方へ来ていたんだね。

主人公のように、地方へ避難していた子供のことを疎開児童というよ。

ヒロ子さんもまた、主人公と同じく疎開児童としてこの町に来ていたね。

ヒロ子さんは主人公より二学年上なので、五年生だったよ。

「化石したように足をとめた」のはなぜか

主人公は十数年間、この町に一度も来ることはなかったんだよね。

本文には「あれ以来」とあるように、何かの出来事が理由で、主人公はこの町に来ることが出来なかったことがなんとなく伝わるね。

そんな主人公が突然、「化石したように足をとめた」とあるね。

これは、何かを見て、驚いたり衝撃を受けて、思わず足をとめてしまって、化石のように動けなくなってしまっている様子を表しているんだ。

「十数年の歳月が宙に消えて」とは

主人公にとって何か衝撃的な光景を目撃すると、主人公は「十数年の歳月が宙に消えた」ように感じたということだね。

十数年とは、主人公がこの町に住んでいたときから、町に再びやってきたときまでの間の年月だね。

つまり、住んでいた時から現在までの時間が無くなったかのように、まるで「住んでいたときに戻ったように」感じられたということだね。

わかりやすくいうと、時間をワープして昔に戻ったみたいな感じだね。

「呆然と口をあけて、彼は、しばらくは呼吸することを忘れていた」とも書かれているよ。

主人公が見た光景というのが、それくらい衝撃的だったんだね。

そして次の場面は、その「過去」の描写になるよ。

次の場面の「過去」の描写で、主人公がなぜこの町に来れなかったのか、何に衝撃を受けたのかが明らかになるんだね。

主人公とヒロ子さんは何を見たのか

過去の描写では、主人公とヒロ子さんは「ならんで」何かを見ていたね。

それは、芋畑の向こうの「一列になった小さな人かげ」だね。

この行列は、のろのろとしていて、先頭の人は白い着物と黒っぽい長い帽子をかぶっていて、黒い和服の女の人はうつむいて歩いてるし、男の人たちが「四角く細長い箱」をかついでいたね。

このことから、この行列は「葬列」だということが分かるね。

十数年ぶりに街にやってきた主人公が見たのも、芋畑の向こうの葬列だったね。

つまり、葬列を見たことで、主人公は過去の葬列を見たときの光景を思い出したんだね。

ヒロ子さんと主人公の関係

ヒロ子さんと主人公は、この町に来た二人きりの疎開児童だったね。

二人きりだから、なんとなく「仲間」みたいな気持ちになるよね。

だから二人はよく一緒にいたのかもしれないね。

ヒロ子さんは主人公よりも学年が2つ上のお姉さんだったし、勉強がよくできて、大柄だったんだよね。

それに対して主人公は「弱むし」だったので、ヒロ子さんは主人公のことをいつもかばってくれたんだね。

お姉さんが弟の面倒をみたり、守ったりするのと同じ感じだったのかもしれないね。

「彼は唾をのんだ」のはなぜか

お葬式の列を見た主人公は、お饅頭の話を聞いて唾をのんだね。

これは、そのすぐあとに「ぼくらにも、くれると思う?」と書かれているように、自分たちもお饅頭をもらえるかもしれないと期待したからだね。

当時は戦争中だったよね。

戦争中は食べ物もなくて、みんないつもお腹をすかせていたんだ。

しかも甘いものなんてめったに食べることはできないよね。

まだ子供だった主人公にとって、「お饅頭をもらえるかもしれない」ということは、すごいことだったから、唾をのんだんだね。

「やわらかい緑の海のなか」とは

「夏の葬列」では、「たとえ」がところどころ使われているよ。

「やわらかい緑の海のなか」もそのひとつ。

これは、芋畑のことをたとえているんだ。

芋畑は、緑の芋の葉でうめつくされているよね。葉っぱはやわらかいよね。

だから、「やわらかい緑の海のなか」と表現しているんだね。

そのあとに続く「大きな石」も、艦載機のことをたとえているよ。

艦載機の金属の硬い感じや、暗い灰色のような色から、「大きな石」と表現しているんだね。

このように「~のようだ」という言葉を使わずにたとえる表現を、隠喩というので、覚えておこうね。

「カンサイキ」がカタカナの理由

艦載機が現れると、「カンサイキだあ」という叫び声があがったね。

この「カンサイキ」は、なぜカタカナで書かれているのだろう。

これは、艦載機の金属的な冷たいイメージや、異質なもの、恐ろしい雰囲気を表すためにカタカナにしているという考えや、

このときの主人公はパニックのような状態で、一瞬、叫ばれた言葉の意味がわからなかったことを表現している、という考え方があるよ。

「カンサイキ」とカタカナで書く事で、読み手にも「あれ?」というように印象に残るようにすることができるんだね。

「奇妙に間のびした」声だったのはなぜか

「二機だ、かくれろ!またやってくるぞう」という声は、主人公には「奇妙に間のびした」ように感じられたね。

「間のび」とは、間隔があいていて、なんとなく締りがないこと。

艦載機がまたやってくる危険を知らせようとしているのだから、本当なら間のびしているはずがないよね。

ではどうして主人公には奇妙に間のびしたように感じられたのかというと、主人公はこの時、恐怖でパニックになっていたよね。

転んだ時とか、なにか事故にあう瞬間、まるでコマ送りのように時間をゆっくり感じるという話もあるよね。

この時の主人公は恐怖でいっぱいで、また艦載機がやってくるという恐ろしい言葉がゆっくり間のびしたように感じられたのかもしれないね。

「ヒロ子さんの服の白さだけがあざやかに映っていた」とは

芋畑に飛び込んで動けなかった主人公のもとに、「大きく白いもの」がやってきたね。

これは、もちろん白いワンピースを着ていたヒロ子さんのことだね。

ヒロ子さんは、主人公のお姉さんのように、いつも主人公を気にかけて守っていたので、この時も主人公を助けようとかけつけてくれたんだよね。

銃撃から逃れるには、防空壕に行くのが安心だよね。

ヒロ子さんは、「道の防空壕」に主人公を連れていこうと、迎えにきたんだね。

けれど、主人公は全身が硬直して動けず、口もきけず、ヒロ子さんのあざやかな服の白さだけで頭がいっぱいだった。

これは、艦載機が襲ってきた時に聞いた「白い服はぜっこうの目標になる」という言葉のせいだね。

ヒロ子さんはこの時、白いワンピースを着ていたので、恐怖で頭がいっぱいだった主人公には「白い服を着ているヒロ子さんと一緒にいると、自分も目標になってしまう」ということばかりしか考えられなくなってしまったんだ。

そんな主人公の心情を、「目にはヒロ子さんの服の白さだけがあざやかに映っていた」と表現しているんだね。

「ぼく」はなぜヒロ子さんを突きとばしたのか

主人公を助けに来たヒロ子さんを、主人公は「いやだったら!ヒロ子さんとなんて、いっしょに行くのいやだよ!」と突きとばしてしまったね。

なぜ主人公はヒロ子さんと一緒に行くのがいやだったのかというと、ヒロ子さんが白いワンピースを着ていたので、一緒に行動していたら、自分も銃撃の目標になってしまうからだよね。

ここだけ読むと、なんだかとてもひどいことをしているように思ってしまうけれど、この時の主人公は「死ぬかも知れない」という恐怖でいっぱいだったよね。

「夢中で」とあるように、恐ろしい目にあっているとき、ひとは冷静ではいられないよね。

自分の身を守ることに精一杯で、ヒロ子さんのことまで考える余裕がなかったんだね。

「ゴムマリのようにはずんで空中に浮く」とは

主人公に突きとばされてしまったヒロ子さんはどうなったかな。

「強烈な衝撃」「轟音が地べたをたたきつけて」とは、銃が主人公の近くの地べたに向かって撃たれたことを表現しているよ。

「芋の葉が空に舞いあがった」「砂埃のような幕が立って」ということは、弾が主人公のいる芋畑に当たったことがわかるね。

そして、「ヒロ子さんがまるでゴムマリのようにはずんで空中に浮く」というのは、ヒロ子さんが銃で撃たれてしまって、その衝撃で身体が空中に浮いたことを表現しているんだ。

ヒロ子さんが撃たれてしまって、担架で運ばれたところまでは目撃した主人公だけれど、その後ヒロ子さんがどうなったのかは、知らないまま町を去ったんだよね。

なぜなら、戦争が終わったから。

疎開児童としてこの町にやってきていたのだから、戦争が終わったのなら、もともと住んでいたところへ帰るよね。

皮肉なことに、戦争が終わったのは、ヒロ子さんが撃たれてしまった翌日のことだったね。

過去の記憶は、ここまでだね。次の場面からは、また「今」の時間に戻るよ。

「記憶の中のあの日の光景に似ていた」とは

場面はまた「今」に戻り、主人公の目の前には最初に書かれていた葬列があるね。

「記憶の中のあの日」とは、ヒロ子さんが撃たれてしまった日のことだね。

「あの日の光景」とは、ヒロ子さんとならんで見ていた葬列のことだね。

「あのただ一つの夏の季節だけが、いまだに自分をとりまきつづけているような気がしていた」とは

「あのただ一つの夏の季節」とは、ヒロ子さんが撃たれてしまった夏のことだね。

それが「いまだに自分をとりまきつづけている」というのは、主人公の中でずっと、ヒロ子さんが撃たれてしまったときのことを引きずっていることを表現しているよ。

どうしてずっと引きずっているのかというと、ヒロ子さんを突き飛ばしてしまったのが自分で、そのせいでヒロ子さんが撃たれてしまったと考えているからだね。

「ある予感」とは

葬列の中央に、写真の置かれている粗末な柩を見つけ、その写真の顔が若い女性であることに気がついた主人公は、「ある予感」を感じたね。

これは、「写真の女性が、ヒロ子さんなのではないか」という予感だね。

「奇妙な歓び」とは

写真の女性は、三十歳近くに見える女性で、昔のヒロ子さんの面かげが残っていたね。

そのことから、写真の女性はヒロ子さんにまちがいないと主人公は思ったんだね。

そして、そんな主人公が感じたのは「奇妙な歓び」だった。

なぜ歓んだのかというと、今、目の前で行われている葬列がヒロ子さんのものだということは、ヒロ子さんは最近まで生きていたということになるよね。

ということは、あの夏の日、ヒロ子さんは撃たれてしまったけれど、その後助かって生きていた、ということになるからだね。

「自分が突き飛ばしたせいで、ヒロ子さんが死んでしまったのではないか」という思いから救われたので、主人公は歓んだんだね。

では、なぜそれが「奇妙」なんだろう。

それは、たとえヒロ子さんがあのとき助かったとしても、今目の前にある葬列は、ヒロ子さんが亡くなったことを意味しているわけだから、本当ならよろこぶことはおかしいことだよね。

だから、「奇妙な歓び」と表現しているんだね。

「ヒロ子さんは、あの夏の日の銃撃では亡くならなかった」ということに、主人公は心から「良かった」と感じているね。

「歓びで胸がしぼられるよう」「自分が叫びださなかったのが、むしろ不思議」「おれは、人殺しではなかったのだ」「胸に湧き上がる」「おれに直接の責任がない」「まったくの無罪」「青空のような一つの幸福にかしてしまっていた」「有頂天」

これらすべて、主人公が「自分が人殺しではなかった」ということを心から喜んでいるようすを表しているね。

それだけ、主人公は十数年、「自分は人殺しなのではないか」ということを重く引きずっていたともいえるね。

とはいえ、目の前では葬式が行われているわけなので、歓びを表に出すわけにはいかないよね。

だから、「胸に湧きあがるものを、けんめいに冷静におさえつけ」ているし、「いささか彼は不謹慎だったかもしれない」と書かれているんだね。

「よけいな質問」とは

あの夏の銃撃ではヒロ子さんは亡くならなかったと知った主人公は、「なんの病気で死んだのか」ということを尋ねたね。

これが、「よけいな質問」だね。

なぜよけいなのかというと、この質問をきっかけに、本当は柩の写真はヒロ子さんのお母さんで、ヒロ子さんはやはり銃撃で亡くなってしまったことを知ることになってしまうからだね。

もし、主人公がよけいな質問をしなければ、主人公は「自分は人殺しではなかった」と思ったままでいられることができたんだよね。

だから、「よけいな質問」と表現されているんだ。

棺は誰のものだったのか

葬式は、ヒロ子さんのお母さんのものだったんだよね。

柩の写真は「うんと昔の写真」で、もうお婆さんだということから、ヒロ子さんではないことがわかるよね。

でも、ヒロ子さんの面かげがあるということは、つまり「ヒロ子さんと血のつながりのある年配の女性=ヒロ子さんのお母さん」ということがわかるんだ。

そして、亡くなった理由は、自殺だったね。

なぜそんなことをしてしまったかというと、戦争で一人きりの娘を失ってしまって、気がおかしくなってしまったんだよね。

「一人きりの娘」ということから、失った娘はヒロ子さんのことで、「畑で機銃で撃たれて死んじゃって」という言葉から、ヒロ子さんはあの夏の日の銃撃で亡くなってしまったことがハッキリしてしまったんだ。

「二つの死」とは

二つの死とは、「ヒロ子さん」と「ヒロ子さんの母親」の二人の死のことだね。

ヒロ子さんは、主人公が銃撃のもとへ突き飛ばしてしまったことで、撃たれて亡くなってしまった。

ヒロ子さんの母親は、ヒロ子さんが亡くなったことで気をおかしくしてしまって、自殺してしまった。

つまり、主人公は二人の死の責任を背負うことになってしまったんだね。

「偶然の皮肉」とは

「皮肉」とは、予想とは真逆な結果となってしまうこと。

まず、「偶然」はなにが偶然なのだろう。

これは、主人公が十数年ぶりに町へやってきたこのタイミングで、たまたまヒロ子さんの母親の葬列に遭遇してしまったことだね。

たった一日、それどころか、たった何時間かずれていただけでも、主人公はこの葬列にあわずにいたかもしれないよね。

では、なにが「皮肉」なのだろう。

主人公がこの町にやってきた目的は、「現在のあの芋畑をながめて、はっきりと敗戦の夏のあの記憶を自分の現在から追放し、過去の中に封印してしまって、自分の身をかるくするため」だったんだ。

けれど、実際はどうだろう。

かえって2つの死を背負うことになってしまったよね。

身をかるくするどころか、2つの死の分、重くなってしまったよね。

このように、たまたまヒロ子さんの母親の葬列に遭遇したことで、目的とは逆の結果になったことを「偶然の皮肉」と表現しているんだね。

「彼の足どりをひどく確実なものにしていた」のはなぜか

「足どりが確実」とは、迷いがなく進む様子をあらわす言葉だよ。

「夏の葬列」の最後の一文には、「もはや逃げ場所はないのだという意識が、彼の足どりをひどく確実なものにしていた。」と書かれているね。

自分の行動がヒロ子さんの死を招いたということ、さらにヒロ子さんの母親の死までもが、自分に原因があったということを知ることになってしまったのに、「足どりをひどく確実なものにしていた」というのは、なんだか不思議に感じてしまうね。

これは、主人公がもう罪の意識から逃げることをやめて、二人の死の責任をしっかりと自分が背負ってこれから生きていく、ということを決意したことを表現しているんだ。

つまり、それまでは主人公は「思い出したくない」「無かったことにしたい」「本当は自分は人殺しではない」と、ヒロ子さんに関する思い出から目を背けていたよね。

だから、この町にも、十数年足を運ばなかったんだよね。

でも、真相を知って、「もう自分は逃げられない」「自分の行動が、ヒロ子さんとヒロ子さんの母親の命を奪ったのだ」ということをはっきりと胸に刻み、その痛みとともにこれからを生きていく覚悟をしたんだ。

つまり、二人の死と、自分の罪を受け入れたんだね。

「夏の葬列」表現の工夫

「夏の葬列」では、主人公の心情の変化や、ヒロ子さんが銃撃の犠牲になってしまう状況などをより際立たせるために、一人称の使い分けをしたり、色が与える印象をうまく工夫して使っているんだ。

主人公の人称の使い分け(一人称の違い)

「夏の葬列」では、その場面にあわせて主人公の呼び方を変えているよ。

| 人称 | 使われている場面 | どんな違いがあるか |

|---|---|---|

| 彼 | 第一の場面 | 第三者が客観的に見ているイメージ |

| ぼく | 第二の場面の過去 | 子供のころの彼 |

| 自分 | 過去を思い出している自分 | 大人になった彼 |

| おれ | 自分は人殺しではなかったと思った場面 | 自分勝手なイメージ 乱暴なイメージ 軽薄 |

第一の場面では、「彼」と呼ぶことで、客観的に物語を読み進めることが出来るのに対して、第二の場面からは「ぼく・自分・おれ」という言葉を使うことで、読み手がより主人公の立場に近い状態で、主人公の体験を主観的に読み進めることが出来るようにしているんだね。

また、「おれは、人殺しではなかったのだ」と、目の前の葬列を前に、不謹慎にも自分が罪の意識から開放された歓びを感じてしまう場面では、「おれ」という少し乱暴なイメージのある一人称が使われているところにも注目すると面白いね。

色から受ける印象と効果

「夏の葬列」では、色を表す言葉によって、その場面や情景の印象を効果的に読み手に伝わるように工夫がされているよ。

それぞれの言葉が、どのような印象を与えているか確認しよう。

| 色 | 受ける印象 |

|---|---|

| 青々とした葉 | 夏・いきいきとしている・すがすがしさ |

| 濃緑の葉を重ねた | 夏・いきいきとしている |

| 真白なワンピース | 汚れのない・無垢な ヒロ子さんの無垢さ ヒロ子さんの死を予感させる |

| 白い着物 | 死を連想させる |

| 黒っぽい長い帽子 | 死を連想させる |

| 黒い和服の女 | 悲しみ 葬式に参列する女性の悲しみ |

| 真青な波を重ねた海みたい | 夏・すがすがしさ |

| やわらかい緑の海のなか | おだやかさ 銃撃が始まる前のまだいつもどおりの時間 |

| 白い服 | 銃撃の目標になってしまう 恐怖の象徴 死を連想させる |

| 真青なヒロ子さん | 恐怖・弱々しさ 死を連想させる |

| 下半身を真赤に染めた | 危険 |

| 白く裏返して | 寂しさ |

| 青空のような | すがすがしさ |

| よく晴れた空が青く | 主人公の気持ちとはうらはらな青さ |

「白」は、「死」を思いおこさせる色でもあるね。

ヒロ子さんが白い服を着ていることは、ヒロ子さんの死を連想させる効果もあると考えられるよ。

「青空」や「濃緑」「真青」などからは、すがすがしさや、いきいきとしたイメージを受けるよね。

この軽やかな色のイメージが、逆に他の「ヒロ子さんの死」の重さを際立たせているね。

「夏の葬列」主人公は有罪なのか無罪なのか

学校の授業では、「夏の葬列」の主人公に罪はあるのか、それとも罪がないのかを話し合うこともあるよ。

本文からわかる主人公の行動や考えと、それをもとに「許すことができるか」「許すことができないか」の意見をまとめているよ。

主人公を許せると考える意見

ヒロ子さんのことを思いやったり、心配したり、二つの死の責任が自分にあるとわかってからの主人公の覚悟から、主人公を許せると考える意見をまとめているよ。

| 本文 | 理由 |

|---|---|

| 半分わけてやってもいい | 優しい ヒロ子さんを思いやっている |

| ヒロ子さんじゃない、と彼は思った。あれは、もっと大人の女のひとの声だ | ヒロ子さんを心配している |

| ヒロ子さんだ。きっと、ヒロ子さんは撃たれて死んじゃうんだ | ヒロ子さんを心配している |

| あのただ一つの夏の季節だけが、いまだに自分をとりまきつづけているような気がしていた | ずっと引きずってきた |

| 永遠につづくほかはないことがわかっていた | 覚悟を決めた |

| 追う必要がなかった | 自分以外に責任があると思うことをやめた |

| この二つの死は、結局、おれのなかに埋葬されるほかはないのだ | 逃げることをやめた |

| 時をへだて、おれはきっと自分の中の夏のいくつかの瞬間を、一つの痛みとしてよみがえらすのだろう | 責任を背負う覚悟を決めた |

| もはや逃げ場所はないのだという意識 | きちんと罪を受け入れた |

主人公を許せないと考える意見

まだ子供だったし、仕方がない状況だったとはいえ、自分を助けようとしてくれたヒロ子さんへの仕打ちや、自分のことだけを考える主人公の行動、なんとか「自分に罪はない」と思おうとしているところ、自分に責任はないと思った時の主人公の薄情さに、主人公を許せないと考える意見をまとめているよ。

| 本文 | 理由 |

|---|---|

| あれ以来、おれは一度もこの町をたずねたことがない | ずっと逃げ続けていた |

| 競走だよ! | 競走して芋畑のなかに行かなければ、銃撃から逃げられたのでは |

| むこうへ行け! | 自分を助けに来てくれた人を突き飛ばすのはひどい |

| 彼女のその後を聞かずにこの町を去った | 薄情 逃げた |

| 奇妙な歓び | 不謹慎 身勝手 |

| 俺は人殺しではなかったのだ | 自分の都合ばかり気にしている |

| もはや彼女の死は俺の責任とは言えない | 人の命を軽薄に考えている 罪の意識から逃れようとしている自分勝手さ |

| おれはまったくの無罪 | 自分の都合ばかり気にしている |

| 軽薄な口調で彼はたずねた | 命をかるく考えている |

| この傷にさわりたくない一心 | 逃げている |

| 自分の身をかるくするためにだけおれはこの町に下りてみた | 身勝手な目的 |

「夏の葬列」作者の伝えたいこと

「夏の葬列」では、主人公の行動によってヒロ子さんの命が奪われてしまったことを描いているけれど、作者が一番伝えたいことは、「主人公に罪があるのか、そうでないのか」ということではないんだ。

主人公はごく普通の子供で、ただ普通に、子供らしく戦争下での日常を懸命に生きていたよね。

それはヒロ子さんも同じで、ごく普通の、世話好きの女の子だったよね。

そんな子供たちが、ひとりは理不尽に一瞬で命を奪われてしまい、

もうひとりはそのことに罪の意識を一生持つことになってしまった。

ヒロ子さんの母親も同じ。ごく普通の母親が、ただひとりの大切な娘を亡くしてしまい、その心は壊れ、いずれ自分の命をも亡くしてしまった。

主人公も、ヒロ子さんも、ヒロ子さんの母親も、このお話に描かれていないたくさんの罪もない普通の人々が、「普通の日常」や「普通の幸せ」を奪われてしまうのが、戦争なんだ。

戦争というものが、どれだけ罪深いものなのか、人々を不幸にするのか、さらに見えない傷をも人々の心に一生残してしまうのかということを、この「夏の葬列」をとおして作者の山川方夫さんは伝えようとしているんだね。

「夏の葬列」作者の伝えたいこと

戦争というものは、ごく普通の人間の、ごく普通の当たり前の幸せを奪う罪深いものである。

「夏の葬列」言葉の意味

「夏の葬列」では、現代ではあまり使わない言葉や難しい言葉が多く使われているので、意味をよく確認しておこう。

| 言葉 | 意味 |

|---|---|

| アーケード | 屋根のついた商店街や歩道のこと |

| なまなましい | 雰囲気や状況が、まるで現実のように感じる様子 |

| 疎開児童 | 戦争中、空襲などから逃れるために都市から田舎に移り住んだ子供たちのこと |

| 起伏 | 地面や道などが上下にうねっている状態のこと |

| 小丘 | 小さな丘のこと 大きな山に比べて高さが低く、緩やかに盛り上がっている場所 |

| 葬列 | 葬儀のために、遺体を埋葬する場所まで行く人々の列のこと |

| 歳月 | 長い年月を指す 時間が経つことによって変わったことや成長したことを表現する際に使われる |

| 呆然 | 驚いたりショックを受けたりして、何も考えられなくなる状態のこと |

| 濃緑 | 深い緑色のこと |

| 国民学校 | 昔、日本で使われていた小学校の呼び名 戦時中に使われた名称で、現在の小学校にあたる |

| 上級 | 高いレベルや、学年が上のこと 上級生とは自分よりも学年が上の生徒を指す |

| 畦道 | 田んぼや畑の間にある細い道のこと |

| 艦載機 | 軍艦に搭載されている飛行機のこと 戦闘機や爆撃機など、軍艦から発進できる航空機を指す |

| 喉がつまる | 驚いたり、緊張したりして、言葉が出なくなること ショックで言葉を失うこと |

| 炸裂音 | 爆発が起こったときに聞こえる大きな音のこと |

| 間のび | 何かの動作や話が遅くなりすぎて、緊張感がなくなること |

| ぜっこう | とても良いことや最高の状態 |

| 旋回 | ぐるぐる回ることや、特に飛行機などが空中で円を描いて回ること |

| 視野 | 見える範囲や、考えられる範囲のこと 例:「広い視野を持つ」とは、さまざまな視点で物事を考えることができること |

| 硬直 | 体や筋肉が固まって動かなくなること 驚きや緊張で、体が硬くなる状態 |

| 防空壕 | 空襲から身を守るために、地下や山に掘られた避難場所のこと |

| 轟音 | 雷の音や飛行機のエンジン音などの、とても大きくて、響き渡る音のこと |

| 眩暈 | 目の前がぐるぐる回るような感覚や、気分が悪くなって立っていられなくなること |

| とりまく | 何かを囲んで、周りを取り囲むこと 人々が誰かを取り囲んで話を聞いている様子 |

| 担架 | 怪我をした人や病気の人を運ぶための簡易なベッドのこと |

| 粗末 | シンプルで、あまり手間をかけていない状態のこと |

| 柩 | お葬式の時に使われる、遺体を入れる箱のこと |

| 不意 | 予想していないことや、突然の出来事 突然起こった出来事や意表を突かれた状態 |

| ありありと | はっきりと見える、または感じられる状態 |

| 面かげ | 人の顔つきや表情のこと |

| ビッコ | 足を引きずって歩く状態を指す言葉 差別的な表現として現在では使われなくなってきている |

| 幻影 | 実際には存在しないのに、まるで見えているように感じるもの |

| いささか | 少しばかり、という意味 |

| 不謹慎 | 礼儀やマナーを欠いていて、不適切な行動や言葉のこと |

| 有頂天 | すごく喜んで、気分が高揚している状態のこと |

| 軽薄 | 深く考えず、軽い気持ちで行動すること |

| 埋葬 | 遺体を土に埋めて葬ること 亡くなった人を土に埋めて、最後のお別れをする儀式 |

| 皮肉 | 直接的ではなく、逆の意味で人をからかうこと たとえば、「頑張ってるね」と言いながら、実はあまり頑張っていないことを指摘するような言い方 予想とは真逆な結果となってしまうこと |

「夏の葬列」期末テスト対策ポイントまとめ

「夏の葬列」期末テスト対策ポイント

- 作者は山川方夫

- 場面は5つに分かれており、「現在」→「過去」→「現在」の時系列で書かれている。

- 主人公がヒロ子さんを突きとばしてしまったのは、白い服は銃撃のぜっこうの目標になるので、白い服を着ているヒロ子さんと一緒にいると、自分も目標になってしまうと思ったから

- 主人公が歓んだのは、柩の写真がヒロ子さんだと思い、銃撃を受けたヒロ子さんが助かったと思ったから

- 柩は、実際はヒロ子さんの母親のもので、ヒロ子さんは銃撃で亡くなっていた

- ヒロ子さんの母親の死の原因は、ヒロ子さんの死で、この二つの死の責任を主人公は背負うことになった

- 「足どりをひどく確実なものにしていた」とは、主人公が責任を背負うことを決意したことを表現している

- 一人称の使い分けや、色の印象を効果的に使うことによって、表現の工夫がされている

- 作者の伝えたいことは「戦争というものは、ごく普通の人間の、ごく普通の当たり前の幸せを奪う罪深いものである。」ということ

運営者情報

ゆみねこ

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。

奇妙に間延びした声というのは死ぬ前の体験でコマ送りのように聞こえたという読解をなさっていましたが、私は大人の声が間延びしていたのは艦載機が来ることに慣れていたからだと読解しました。読みとしてはボクがした芋畑の中に伏せるという行為は命を守るためでヒロ子さんが防空壕から出てボクを助けに来たのも命を守るためだと思います。恐らく艦載機が来たときにすべての人が命を守るために知恵を絞ると思うのですが、艦載機が来たシーンにおいて一番艦載機に慣れていてより多くの死地をくぐり抜けて来た大人の知恵が白い服に対して言及したのでボクも流されてしまったのだと読みました。いかがでしょうか。(もちろんどちらが正しいかではなくどのように感じますかという質問です。)