「字のない葉書(向田邦子)」あらすじと作者の伝えたいことを解説

中学校2年生の国語で学習する向田邦子さんの随筆「字のない葉書」について、あらすじとポイント、言葉の意味、登場人物の人物像と心情、作者の伝えたいことなど、テスト対策ポイントをわかりやすく解説するよ。

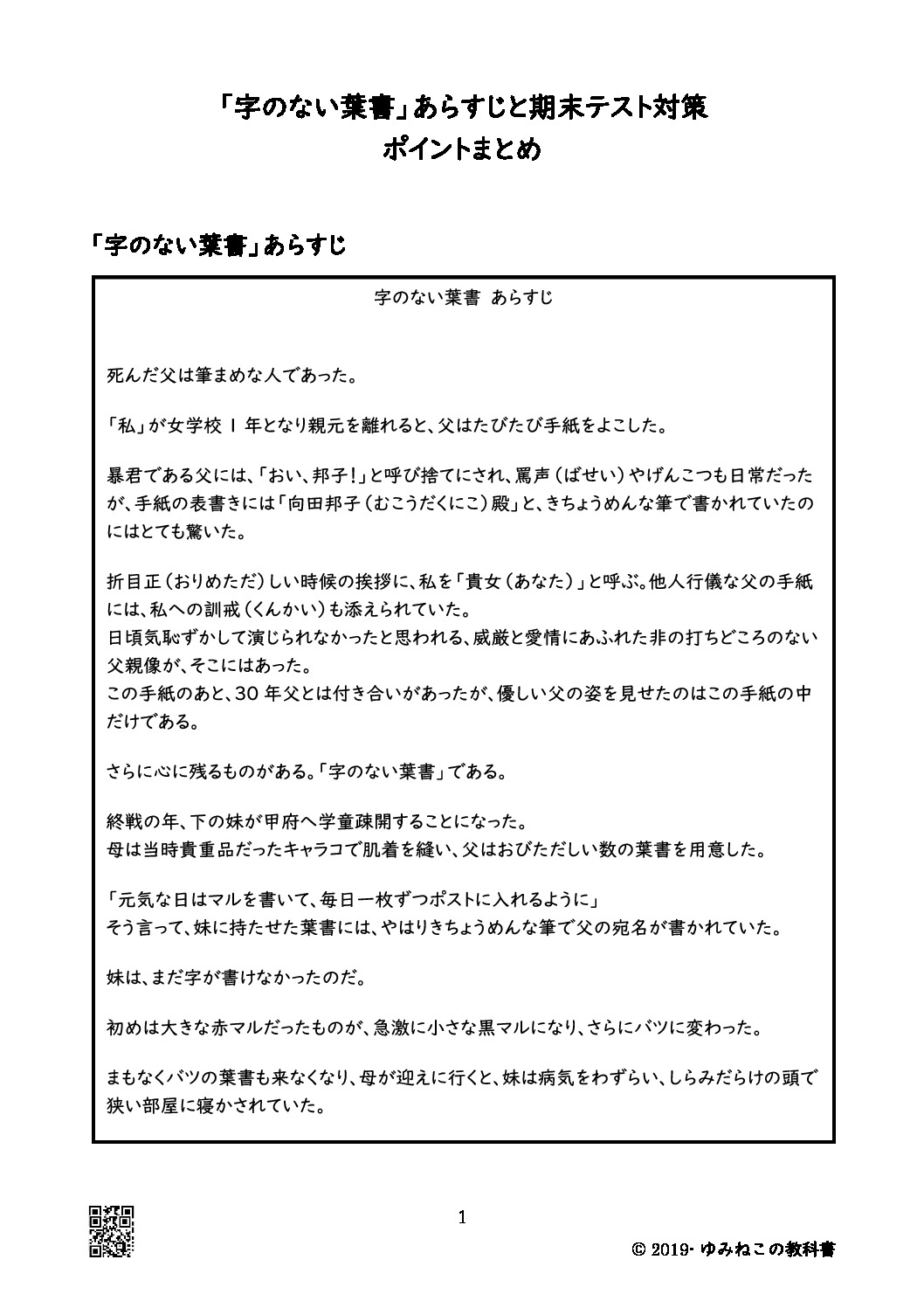

「字のない葉書」のテスト対策ポイント

「字のない葉書」は、筆者の向田邦子さんの、お父さんの思い出を書いた随筆。

書かれている思い出は2つ

父からの手紙の思い出についてのポイント

- お父さんが「私」に手紙を書いたのは、しばらく離れて暮らしていたから。

- 三日にあげず(たびたび)手紙をくれた。

- 一点一画もおろそかにしない大ぶりの筆

- 宛名が「向田邦子殿」となっていて驚いた

- 「時候の挨拶」や、「貴女」など、他人行儀な内容だった

- 手紙の中のお父さんは、威厳と愛情にあふれた非の打ち所のない父親像だった。

妹に対するお父さんの思い出についてのポイント

- 戦争の中、空襲から逃れるために妹は甲府へ学童疎開した

- 妹はまだ字が書けなかったので、お父さんは宛名を書いた葉書をたくさん用意した

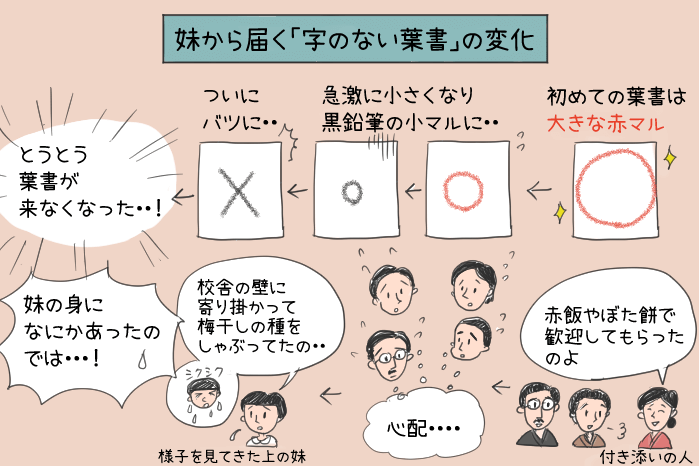

- 初めは大きな赤マルだったが、だんだん小さい黒マルになり、とうとうバツになってしまった

- 疎開先での生活は辛く、家族に会えない寂しさからマルはバツになっていった

- とうとう葉書が来なくなったのは、病気になっていたから

- 妹を喜ばせようと、「私」と「弟」はたくさんのかぼちゃを用意した

- 妹が帰ると、お父さんは、はだしで飛び出して声を上げて泣いた

思い出に登場する「私」「父」「母」「弟」それぞれの行動から、その人の思いや、人柄をきちんと理解しておこう。

作者の伝えたいことは「父親の愛情」と「戦争の悲惨さ」

「字のない葉書」あらすじ

字のない葉書 向田邦子

死んだ父は筆まめな人であった。

「私」が女学校1年となり親元を離れると、父はたびたび手紙をよこした。

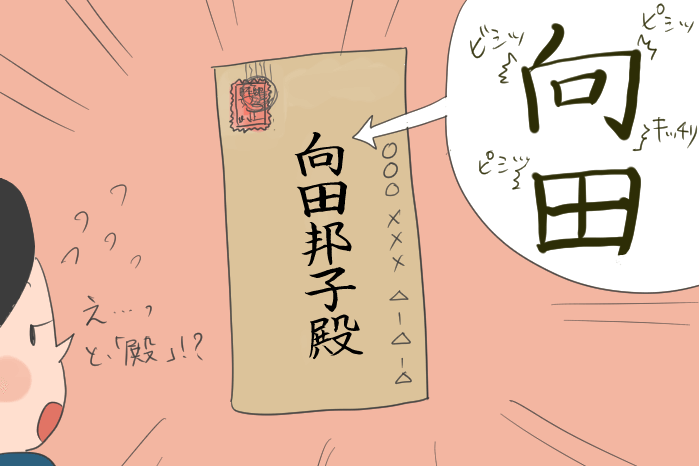

暴君である父には、「おい、邦子!」と呼び捨てにされ、罵声やげんこつも日常だったが、手紙の表書きには「向田邦子殿」と、きちょうめんな筆で書かれていたのにはとても驚いた。

折目正しい時候の挨拶に、私を「貴女」と呼ぶ。他人行儀な父の手紙には、私への訓戒も添えられていた。

日頃気恥ずかして演じられなかったと思われる、威厳と愛情にあふれた非の打ちどころのない父親像が、そこにはあった。

この手紙のあと、30年父とは付き合いがあったが、優しい父の姿を見せたのはこの手紙の中だけである。

さらに心に残るものがある。「字のない葉書」である。

終戦の年、下の妹が甲府へ学童疎開することになった。

母は当時貴重品だったキャラコで肌着を縫い、父はおびただしい数の葉書を用意した。

「元気な日はマルを書いて、毎日一枚ずつポストに入れるように」

そう言って、妹に持たせた葉書には、やはりきちょうめんな筆で父の宛名が書かれていた。

妹は、まだ字が書けなかったのだ。

初めは大きな赤マルだったものが、急激に小さな黒マルになり、さらにバツに変わった。

まもなくバツの葉書も来なくなり、母が迎えに行くと、妹は病気をわずらい、しらみだらけの頭で狭い部屋に寝かされていた。

帰ってくる妹を喜ばせるべく、私と弟は家庭菜園のかぼちゃを全て収穫して並べた。

小さいのに手をつけると普段は叱る父も、何も言わなかった。

妹が帰ると、父ははだしで飛び出し、やせた妹の肩を抱き声を上げて泣いた。

父が、大人の男が声を立てて泣くのを私は初めて見た。

「字のない葉書」内容とポイント

「字のない葉書」は、筆者の向田邦子さんの、お父さんの思い出を書いた随筆。

随筆とは、筆者の体験を題材にして、感想をまじえて書いた文章のことだよ。つまり、「字のない葉書」のお話は実話なんだ。

書かれている思い出は2つあるので、それぞれの内容をきちんと理解しておこう。

前半の思い出は「自分への手紙の中にみた父親の愛情」、後半の思い出は「下の妹に対する父の姿」で、大人の男である父が、声をあげて泣くほどに見せた愛情が書かれているよ。

1つ目の思い出「手紙の中にみた父親の愛情」

なぜお父さんは手紙をよこしたのか?

本文には「私」が女学校1年になって親元を離れた、と書いてあるね。

向田邦子さんの家族は、この時お父さんの転勤で東京に行くことになったんだ。

でも、邦子さんは今でいう中学校1年生になっていて、新しい学校に入るためのテストを受けるので、1学期の間だけそのまま引っ越さずに残っていたんだ。

だから、自分と離れてくらす娘のことを心配して、お父さんは手紙を書いたんだね。

お父さんの手紙の内容について

お父さんは筆まめ(面倒がらずに、手紙をよく書く人のこと)だったので、三日にあげず手紙をよこした、と書いてあるね。

「三日にあげず」って?

「三日にあげず」の「三日」は、三日坊主とかとおなじように、「短い間」という意味。実際に3日間、ということではないよ。

「あげず」は、「空けず」という意味。

つまり、「短い間も間が空くことはない=しばしば」という意味として使われることばだよ。

さらに、お父さんの手紙は「一点一画もおろそかにしない大ぶりの筆」と表現されているね。

漢字の点の部分とか、一画を適当に書いたりしないで、きっちり書いてあるということだね。

そして「私」がお父さんからの手紙でとてもビックリしたのは、宛名が「向田邦子殿」と書かれていたこと。

みんなも、普段だったら呼び捨てにされたり、叱られているお父さんお母さんから、とつぜん「○○殿」なんて手紙が来たら、おどろくよね。

宛名が「向田邦子殿」だったこともビックリしたけど、手紙の中では「貴女」と呼ばれていたり、時候の挨拶まであって、「自分が思っていたお父さんとなんだか違うぞ・・・?」と「私」は思ったんだね。

ふんどし一つで家中を歩き回って、お酒をたくさん飲んで、興奮しながら怒ってお母さんや私たち子供に乱暴していた、あのお父さんが・・!

手紙の中のお父さんは、「威厳と愛情にあふれた非の打ちどころのない父親」だったので、「私」にとってこの手紙は、印象が強く残って、なつかしいと感じているんだね。

父からの手紙の思い出についてのポイント

- お父さんが「私」に手紙を書いたのは、しばらく離れて暮らしていたから。

- 三日にあげず(たびたび)手紙をくれた。

- 一点一画もおろそかにしない大ぶりの筆

- 宛名が「向田邦子殿」となっていて驚いた

- 「時候の挨拶」や、「貴女」など、他人行儀な内容だった

- 手紙の中のお父さんは、威厳と愛情にあふれた非の打ち所のない父親像だった。

2つ目の思い出「下の妹に対するお父さんの姿」

なぜ妹は離れて暮らしたのか?

2つ目の思い出は、「終戦の年の4月」に起きたことだね。

第二次世界大戦が終わったのは1945年の「8月」なので、つまりこの「4月」の時はまだ戦争中だったんだ。

向田邦子さんの家族は、東京へ移り住んでいたよね。

戦時中には、東京のような大きな都市は、空襲の的になりやすかったんだ。

そこで、日本政府は子供達を都会から地方へ「学童疎開」させることにしたんだよ。

下の妹はまだちいさかったので、「親と離すのは可哀想」と、お父さんとお母さんは、学童疎開には行かせようとしていなかった。

でも、1945年の3月に東京大空襲があって、「このまま東京で、家族みんなが死んでしまうよりは」と、小学校1年生になったばかりの妹を山梨県の甲府へ疎開させることになったんだね。

お父さんが妹に渡したもの

お父さんは、疎開先へいく妹に、自分宛の名前を書いておいた、たくさんの葉書を持たせたね。

そして、「元気な日はマルを書いて、毎日一枚ずつポストに入れなさい」と妹に言ってきかせたね。

妹はまだ小学校に上がったばかりで、字が書けなかったから、マルを書くだけで「自分が元気なこと」を家族に伝えられるようにしたんだね。

このときの葉書が、作品のタイトルにもなっている「字のない葉書」だよ。

宛名はお父さんが書いておいて、「文面」には妹が「マル」や「バツ」の記号だけを書いた葉書だから、「(文面に)字のない葉書」ということなんだね。

大きなマルが、どんどん小さくなって、バツになってしまう

疎開先についた初日は、紙からはみ出そうなくらいの大きな赤マルが書かれていたんだけど、次の日からどんどんマルは小さくなってしまった。

初日は歓迎会があったから、ご馳走がたくさん用意されていて、妹は嬉しくて大きな赤マルを書いたんだね。

でも、このご馳走はこの時だけだったからね・・

しかも、小学校1年生の小さな子供が、家族と離れて暮らすのだから、寂しくなって元気がなくなるのも仕方ないよね。

バツが書かれた葉書を受けとった家族は、妹のことが心配でたまらなかっただろうね。

とうとう葉書が来なくなる

そしてとうとう、バツが書かれた葉書さえ届かなくなってしまった。

葉書が届かないということは、妹の身に何かあったかもしれないということだよね・・・!

お母さんが迎えに行くと、妹は「百日ぜきという病気になっていて、しらみだらけの頭で三畳の布団部屋に寝かされていた」と書かれているね。

百日ぜきとは

100日(約3ヶ月)、ひどい「せき」が続いてしまうことから、百日ぜきと呼ばれているよ。

細菌によってうつる病気なんだ。

しらみとは

しらみは、人の頭などに寄生して血を吸う虫。

しらみがいる人と同じ枕を使ったり、一緒に生活をしていると、うつってしまうんだ。

戦時中の学童疎開では、洗濯もきちんとできない状況だったので、子供達の間でしらみが流行ってしまうことが多かったよ。

病気なのに、しらみだらけの頭のまま狭い布団部屋に寝かされていたなんて、

疎開での子供たちの生活がとても辛いものだったということが分かるね。

妹が帰ってくる

バツが書かれた葉書が送られてきたり、とうとう葉書さえ届かなくなってしまっていたので、家族はみんな妹のことが心配で仕方なくなっていたよね。

そんな妹が、いよいよ帰ってくるので、少しでも喜ばせたいと思って、「私」と「弟」は家庭菜園のかぼちゃを全部収穫して並べたんだ。

ろくな食べ物もなくて、辛い疎開先での生活を送っていた妹に、食べ物をたくさん用意することで、喜ばせようとしたんだね。

妹が帰ると、お父さんは、はだしのまま飛び出して、やせてしまった妹の肩を抱いて声を上げて泣いた。

「私」は、「父が、大人の男が声を立てて泣くのを初めて見た」と言っているね。

この時代は、今よりももっと「男は泣いたりはしない!」という考え方が普通だったんだ。

特に、「私」のお父さんは暴君ともいえるような恐いお父さんだったので、そんなお父さんが声を上げて泣いたことに、「私」はとても驚いたんだね。

「まだ小さい娘に、辛い思いをさせてしまった。守ってやれなかった。」という思いがお父さんにはあったと考えられるよ。

あの恐いお父さんが泣いてしまうほど、妹に対する深い愛情を感じ取って、「私」は強く胸をうたれたんだね。

だから、このときの思い出を「最も心に残るもの」だと言っているんだね。

妹に対するお父さんの思い出についてのポイント

- 戦争の中、空襲から逃れるために妹は甲府へ学童疎開した

- 妹はまだ字が書けなかったので、お父さんは宛名を書いた葉書をたくさん用意した

- 初めは大きな赤マルだったが、だんだん小さい黒マルになり、とうとうバツになってしまった

- 疎開先での生活は辛く、家族に会えない寂しさからマルはバツになっていった

- とうとう葉書が来なくなったのは、病気になっていたから

- 妹を喜ばせようと、「私」と「弟」はたくさんのかぼちゃを用意した

- 妹が帰ると、お父さんは、はだしで飛び出して声を上げて泣いた

「字のない葉書」作者の伝えたいこと

「字のない葉書」のお話を通して作者の向田邦子さんが伝えたいことは、大きく2つあるよ。

「字のない葉書」で向田邦子さんが伝えたいこと

- 父親の愛情

- 戦争の悲惨さ

離れて暮らす自分へあてた手紙の中に見た、普段は暴君である父親の愛情。

そして、疎開した妹に対して見せた、父親のはっきりとした深い愛情。

厳しく恐いと感じていた父親が見せた、優しい愛情あふれる姿をなつかしみながら、戦争がどれだけ悲惨であるのか、疎開する子どもがどれほど過酷な状況に置かれるのかを伝えているんだ。

戦争によって引き裂かれた家族の、お互いを思う愛情を書き表すことで、戦争の理不尽さを訴えているんだね。

向田邦子さん家族の生活や実際の体験は、戦争を体験したことのない現代の子供たちにもより身近に感じられるよね。

それによって、子供たちに戦争についての理解を深めてほしいという思いが込められているのではないかな。

「字のない葉書」登場人物の人物像と心情

お父さんの行動から分かる人柄

暴君なお父さん

- 「私」のことを、「おい!邦子」と呼び捨てにしたり、

「ばかやろう!」と罵声を浴びせたり、げんこつは日常的。 - ふんどし一つで家中を歩き回り、大酒を飲み、かんしゃくを起こして母や子供たちに手を上げる。

これは確かに「暴君」といわれても仕方ないね。

筆まめで真面目なお父さん

- 離れて暮らす「私」に、三日にあげず手紙をよこした。

- 一日に2通来ることもあった。

- 一点一画もおろそかにしない大ぶりの筆。

- 「勉強になるからまめに字引きを引くように」という訓戒

- おびただしい葉書に、きちょうめんな筆で自分宛の宛名を書いた。

難しい漢字は辞書を引くように、というメッセージや、間をあけずに手紙をちゃんと書きつづけたり、字もていねいにキッチリと書くお父さんからは、「真面目できちょうめん」な印象を受けるね。

照れ症なお父さん

- 「向田邦子殿」と書かれた表書き

- 折目正しい時候の挨拶

- 「私」を「貴女」と呼ぶ。

普段、呼び捨てにしたり「ばかやろう!」なんて罵声を浴びせていた娘に手紙を書くなんて、なんだか恥ずかしい・・という気持ちから、他人行儀な手紙になったのでは、と「私」は考えているね。

妹のために、たくさんの葉書を用意する

まだ小さいのに学童疎開することになった妹が、ちゃんと疎開先で元気に過ごせるかどうかが、心配だったんだね。

だけど、妹はまだ字を書くことができない。自分で、元気かどうかを言葉を書くことができないんだ。

だから、お父さんは「あらかじめ自分の名前を書いた葉書」を用意することで、妹がマルを書くだけでいいようにしてあげたんだね。

詳しく何枚用意したのかは書かれていないけれど、「おびただしい」とあるので、かなりの数だったことがわかるね。

そんな量の葉書に、きちょうめんに宛名を書くのは大変だよね。

帰ってきた妹の肩を抱き、声を上げて泣く

バツの葉書さえも送ることができなくなった妹が帰ってくると、お父さんは、はだしで飛び出したね。

それだけ、少しでも早く妹に会いたかったんだね。

やせてしまった妹を見て、とても辛い目にあっていたことがわかって、「まだ小さい娘に、こんなに辛い思いをさせてしまった」ということが悔しくて、辛くて、可哀想で、お父さんは声を上げて泣いたんだね。

この妹に対するお父さんの行動からは、「子供を深く愛している」お父さんの人柄が読み取れるね。

お母さんの行動からわかる人柄

妹が疎開先へ行くとき、お母さんはキャラコの肌着を縫ってあげたね。

当時、戦争中だったので、キャラコ(薄くて光沢のある白い木綿の生地)は、貴重品だったんだ。

そんな貴重品を使って、肌着を縫ってあげたお母さんの行動からは、妹が疎開先で少しでもいい生活を送れるように、と願う愛情深い人柄が読み取れるね。

「私」と「弟」の行動からわかる人柄

妹が帰る日、「私」と「弟」は、家庭菜園で育てていたかぼちゃを全部収穫して、廊下に並べたね。

大きなマルが、だんだん小さくなって、とうとうバツになったということは、「妹は疎開先で辛い目にあっていて、ろくなものも食べられていないのではないか」と思ったんだね。

だから、少しでも妹が喜ぶようにと、たくさんのかぼちゃを用意したんだね。

この行動からは、「私」と「弟」の、妹のことを思う優しい人柄が読み取れるね。

ちなみに、普段だったら小さいかぼちゃまで収穫してしまうと怒るお父さんが、何も言わなかったとあるね。

これは、お父さんも、たくさんかぼちゃを用意することで、少しでも妹をよろこばせてあげたいと同じ気持ちだったからだね。

「字のない葉書」感想文の例

「字のない葉書」を読んで思ったことや、感想をまとめる宿題や課題が出ることもあるよ。

感想文の例をまとめたので、参考にしてね。

- 疎開した幼い娘からの唯一である「字のない葉書」を待つことしかできない父の気持ちを思うと胸が締め付けられる。

- いつもは厳しいお父さんの子どもへの思い・愛情がとても印象的だった。

現代では、なかなか改めて愛情を表現するきっかけがないかもしれないけれど、家族へ思いを伝えること、家族に思われているということを知ることは大切だと感じた。 - 戦争を実際に経験したことのない、現代の子供でもとても分かりやすく、戦争の悲惨さや辛さを表現してくれている。

戦争の恐ろしさはもちろん、家族の温かさとは何かを改めて学んだ。 - まだ字が書けないような小さな子でも疎開しなければならないなんて、戦争とは本当に悲惨で悲しいものだということがひしひしと伝わった。

- 爆撃の様子などのような、直接的な戦争の残虐さを描くことなく、身近な「家族の生活」という面から戦争の惨さを伝えていることが素晴らしい。

より戦争の恐ろしさを身近に感じ、他人事ではないと思い知ることができた。 - まだ字が書けないような小さな子供が書いた「ただの丸」だけれど、その丸を描いた時の、女の子の気持ちを想像すると本当に悲しい。

女の子も家族に会いたくて、寂しくて、辛くてたまらなかったと思うし、何もできずにただ待つしかできないお父さんも、小さい娘が無事なのかどうか、心配でたまらなかったと思う。 - いつもは厳しいお父さんが妹の肩を抱いて声を上げて泣く場面では、自分も思わず泣きそうになった。

こんな時代があったという事を、今も、これからも決して忘れてはいけないと強く思った。

「字のない葉書」言葉の意味

| 筆まめ | 面倒がらずに手紙をよく書く人 【本文】死んだ父は筆まめな人であった。 |

| 三日にあげず | たびたび・しばしば 【本文】三日にあげず手紙をよこした。 |

| おろそか | いいかげんなこと おろそかにしない→いいかげんにしない 【本文】一点一画もおろそかにしない |

| こそばゆい | くすぐったい・照れくさい 【本文】こそばゆいような晴れがましいような |

| 折目正しい | きちんとしている・マナーどおり 【本文」折目正しい時候の挨拶 |

| 貴女 | 女性の相手に対して、丁寧に呼ぶときに使う言葉 【本文】文中、私を貴女とよび、 |

| 字引き | 辞書のこと 【本文】まめに字引きを引くように |

| 訓戒 | いましめ(厳しく教えるルール) 【本文】訓戒も添えられていた |

| かんしゃく | 興奮しておこること 【本文】かんしゃくを起こして母や子供たちに手を上げる |

| 手を上げる | 暴力をふるうこと 【本文】母や子供たちに手を上げる |

| 非の打ちどころのない | 欠点がないこと 【本文】威厳と愛情にあふれた非の打ちどころのない父親 |

| 暴君 | 気ままにふるまう横暴な人のこと 【本文】暴君ではあったが、反面照れ症でもあった父 |

| 他人行儀 | まるで他人のように、よそよそしくすること 【本文】他人行儀という形でしか |

| いつとはなし | 知らないうちに・いつのまにか 【本文】いつとはなしにどこかへいってしまった |

| 学童疎開 | 戦時中、空襲から逃れるために、大都市の学童が地方へ疎開すること。 |

| 不憫 | かわいそうなこと 【本文】あまりに幼く不憫だというので |

| 命からがら | なんとか命がギリギリ助かった状態のこと 【本文】命からがらのめに遭い |

| 心を決める | 決意すること 【本文】一家全滅するよりは、と心を決めたらしい |

| キャラコ | 薄くて光沢のある白い木綿の生地。戦時中は貴重品だった |

| おびただしい | 非常に多いこと 【本文】おびただしい葉書 |

| きちょうめん | ものごとを、すみずみまでキチンとすること 【本文】きちょうめんな筆 |

| かさ高 | 大きさが大きいこと。かさばること。 【本文】宛名だけ書かれたかさ高な葉書の束 |

| はしゃいで | 調子に乗って浮かれてさわぐこと 【本文】遠足にでも行くようにはしゃいで出かけていった |

| 威勢のいい | 元気いっぱい 【本文】威勢のいい赤鉛筆の大マル |

| ひと抱え | ひろげた両手で抱えられるほどの大きさのこと。 【本文】ひと抱えもある大物から |

「字のない葉書」新出漢字

| 殿 | 殿下 |

| 戒 | 訓戒・戒め・戒律 |

| 儀 | 儀式・他人行儀 |

| 遭 | 遭う・遭難 |

| 肌 | 岩肌・肌着 |

| 縫 | 縫う・縫合 |

| 餅 | 餅屋・ぼた餅 |

| 吐 | 吐息・吐き出す |

| 叱 | 叱る・叱責 |

| 叫 | 叫ぶ・絶叫 |

「字のない葉書」テスト対策ポイントまとめ

「字のない葉書」のテスト対策ポイント

「字のない葉書」は、筆者の向田邦子さんの、お父さんの思い出を書いた随筆。

書かれている思い出は2つ

父からの手紙の思い出についてのポイント

- お父さんが「私」に手紙を書いたのは、しばらく離れて暮らしていたから。

- 三日にあげず(たびたび)手紙をくれた。

- 一点一画もおろそかにしない大ぶりの筆

- 宛名が「向田邦子殿」となっていて驚いた

- 「時候の挨拶」や、「貴女」など、他人行儀な内容だった

- 手紙の中のお父さんは、威厳と愛情にあふれた非の打ち所のない父親像だった。

妹に対するお父さんの思い出についてのポイント

- 戦争の中、空襲から逃れるために妹は甲府へ学童疎開した

- 妹はまだ字が書けなかったので、お父さんは宛名を書いた葉書をたくさん用意した

- 初めは大きな赤マルだったが、だんだん小さい黒マルになり、とうとうバツになってしまった

- 疎開先での生活は辛く、家族に会えない寂しさからマルはバツになっていった

- とうとう葉書が来なくなったのは、病気になっていたから

- 妹を喜ばせようと、「私」と「弟」はたくさんのかぼちゃを用意した

- 妹が帰ると、お父さんは、はだしで飛び出して声を上げて泣いた

思い出に登場する「私」「父」「母」「弟」それぞれの行動から、その人の思いや、人柄をきちんと理解しておこう。

作者の伝えたいことは「父親の愛情」と「戦争の悲惨さ」

「字のない葉書」のテスト練習問題のページもあるので、ぜひチャレンジしてみてね。

「字のない葉書」本文を確認しよう

「字のない葉書」の教科書の全文が確認できる動画を紹介するよ。

本文を確認するときの参考にしよう。

運営者情報

ゆみねこ

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。

-

-

わかりやす。

-

字のない葉書は、中学1年生の教科書に乗っていましたよ。

-

夏休みの課題ワークで「字のない葉書」に苦戦中の中1息子の母です。

父親の人柄や新出漢字、語句まで丁寧に載っていてわかりやすかったです(^^)

国語が苦手な息子、

またお邪魔させていただきますw -

わかりやすいです

-

わかりやすくて助かりました!

-

わかりやすくてためになる!

-

どうやって勉強すればいいのか分からなかったのですごく助かりました!

ありがとうございます! -

すっごくわかりやすかったです!明日テストで…全然わからなくて困っていたので、助かりました!ありがとうございます

-

『筆者は大人になり、どんなことに気づきましたか?当時の気持ち、状況と比較しながら、

240字以上300字以内で答えなさい。』という課題が出ています。考え方のヒントを教えていただけると幸いです♀️ -

テスト対策として見させて頂きました♂️分かりやすくて助かりました✨️尊敬です…

-

とてもわかりやすいです。

ありがとうございます。 -

国語のプリントで、この随筆の主題とはなにか、という問題が出ているのですが、難しくわかりません、更にそれは抽象的ではなく、文で書くという指示が出ています、少しでもいいのでヒントくださると嬉しいです

-

何段落あるんですか?

-

今ちょうど字のない葉書を勉強してるんですけど、メッチャ参考になりました!

ありがとうございます -

作者が家族(特に父親)に対する思いを表現するうえで、効果的だと感じられた言葉や表現

・文章の構成について書きなさいという課題が出ました。教えてくれませんか -

とても分かりやすかったです。

明日のテスト90点は取れそうです! -

分かりやすい。ありがとう

-

行動描写による心情の変化をもっと詳しく教えてほしいです

-

右下に広告が何回も出てきます

-

広告が多い

-

定期考査で使えるような分かりやすいものでした

ありがとうございました。 -

「私」が亡くなった父に対してどのような思いを、抱いていると思いますか。という問題がワークにあるのですが、登場人物の気持ちを答える問題が苦手です。ヒントください。♂️

-

参考になりましたありがとうございました

-

イラストもついていてとてもわかり易かったです!!

-

とても参考になりました。

少し気になるのですが、読み取れないところがあるので教えて頂けるとありがたいです。

最後の方に

『だが、あの字のない葉書は、誰がどこにしまったのかそれともなくなったのか、私は一度も見ていない。』この一文は、何か向田邦子さんの思いが込められているのでしょうか?

途中に父から送られて来た手紙は束ねていたけど、どこかへ行ってしまったという内容があるので、その辺との関連があるのか…。もしよろしければ教えてください。

よろしくお願いします。 -

ありがとございます!

ものすごくためになりました -

わかりやすー国語の授業で助かってます

すごくわかりやすい構成でした。勉強になります。

ところで、むちゃくちゃどうでも良いことなんでしょうが、イラストの葉書、郵便番号が7桁になっています。

戦争中の話ですから、これは間違いですね、、、。

すみません、細かくて。