「クマゼミ増加の原因を探る(説明文)」要約と図表の効果・まとめ

中学2年国語(光村図書)の説明文「クマゼミ増加の原因を探る」について、本文の要約と、ひとつひとつの実験のくわしい内容、それぞれの図表の効果、筆者の主張など、定期テストで必要になるポイントをわかりやすく解説するよ。

「クマゼミ増加の原因を探る」テスト対策ポイントまとめ

- 「研究のきっかけ」「前提」「仮説1」「仮説2」「仮説3」「まとめ」の6つの部分で構成されている。

- 「前提」は、クマゼミの生態を理解することで、そのあとの「仮説」での調査内容や結果について深く納得と理解ができる狙いで書かれている。

- 7つの図表を示すことにより、数値で根拠を示すことができ説得力が増す効果がある。また、グラフやイラストで示すことで読み手に伝わりやすくなる。

- 仮説1の「気温上昇で寒さが和らいだから」は、クマゼミは寒さに強いため、気温上昇が原因とはいえない。

- 仮説2の「気温上昇で孵化が早まり、梅雨に重なるようになった」は、他のセミの方がより梅雨に重なるようになったため、クマゼミ「だけ」が増加した原因とはいえない。

- 仮説3の「クマゼミの幼虫は土を掘る力が強く、都市部の硬化した土でも潜ることができた」は、他のセミは硬い土に潜ることが出来なかったため、正しいことがわかった。

- 筆者の主張は「物事の原因を追求するには科学的な根拠を一歩一歩積み上げて挑む姿勢が大切」ということ。

「クマゼミ増加の原因を探る」基本情報と本文要約・ポイント解説

「クマゼミ増加の原因を探る」の基本的な情報、本文の要約とテストで必要になるポイントをまとめたよ。

「クマゼミ増加の原因を探る」基本情報

| 作者 | 沼田英治 |

| 文章の種類 | 説明文 |

| 構成(段落数) | 6段落 ➀研究のきっかけ ➁前提 ③仮説1 ④仮説2 ⑤仮説3 ⑥まとめ |

| 筆者の主張 | ➀大阪市内でクマゼミが増加したのは、ヒートアイランド現象の影響がある。 ➁物事の原因を追究するには、世間一般で言われていることをうのみにするのではなく、科学的な根拠を一歩一歩積み上げて臨む姿勢が大切である。 |

「クマゼミ増加の原因を探る」本文の要約

【研究のきっかけ】

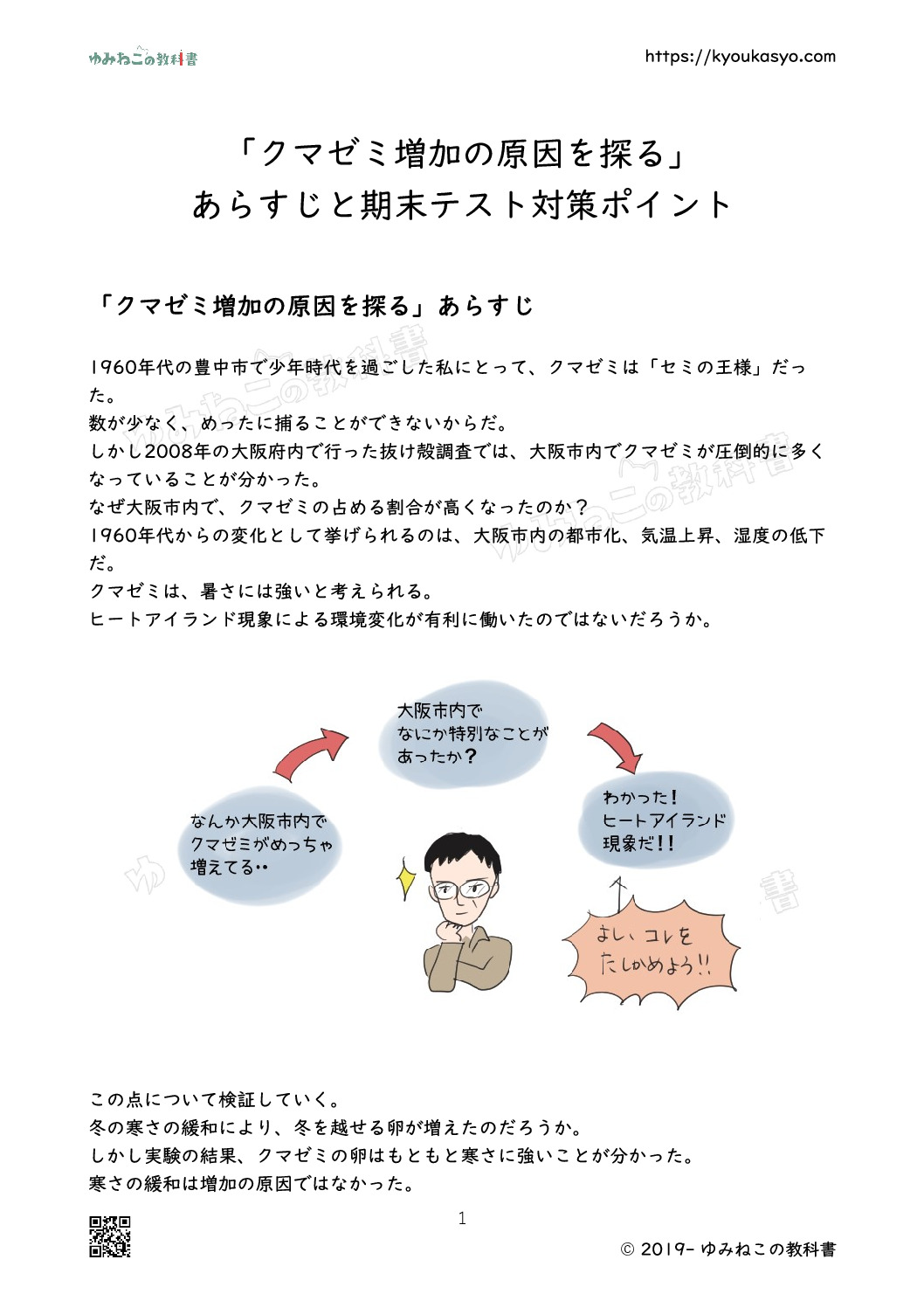

1960年代の豊中市で少年時代を過ごした私にとって、クマゼミは「セミの王様」だった。

数が少なく、めったに捕ることができないからだ。

しかし2008年の大阪府内で行った抜け殻調査では、大阪市内でクマゼミが圧倒的に多くなっていることが分かった。

なぜ大阪市内で、クマゼミの占める割合が高くなったのか?

1960年代からの変化として挙げられるのは、大阪市内の都市化、気温上昇、湿度の低下だ。

クマゼミは、暑さには強いと考えられる。

ヒートアイランド現象による環境変化が有利に働いたのではないだろうか。

この点について検証していく。

【仮説1】

冬の寒さの緩和により、冬を越せる卵が増えたのだろうか。

しかし実験の結果、クマゼミの卵はもともと寒さに強いことが分かった。

寒さの緩和は増加の原因ではなかった。

【仮説2】

孵化したセミが土に潜るには、雨が欠かせない。

気温が上昇したことにより、クマゼミの孵化の時期が梅雨と重なったことが原因だろうか。

しかし他のセミはもともと孵化が梅雨の期間に収まっている。

クマゼミの増加の原因としては当てはまるが、クマゼミ「だけ」が増加した原因とはいえない。

【仮説3】

都市化の進んだ大阪市内では、地表の大半が舗装されており、孵化したセミが潜れない。

公園の土も踏み固められ、ヒートアイランドの影響で乾燥しきっている。

もしや、クマゼミの幼虫は土を掘る力が強いのではないだろうか?

セミの幼虫が土に潜る能力を比較する実験の結果では、他のセミが潜れなくなるほど硬い地面にも、クマゼミだけは潜ることができることが分かった。

【まとめ】

これらの検証により、大阪市内でクマゼミの占める割合が高まった背景には、ヒートアイランド現象の影響により、孵化と梅雨が重なったこと、クマゼミの幼虫が硬化した都市部の土に潜る能力が他のセミより圧倒的に高かったということがあると明らかになった。

環境の変化と、生物の数や分布の変化が簡単に関連づけられることが多いが、このクマゼミについての結論を得るには何年も実験や観察を重ねる必要があった。

物事の原因を追求するには科学的な根拠を積み上げる姿勢が大切だ。

【ザックリいうと】

大阪市内のクマゼミの割合がめっちゃ増えたから、6年かけて実験と観察してやっと原因と思えることが分かったよ。

物事の原因を探るのって、科学的根拠を積み上げるのが大事だよね。

「クマゼミ増加の原因を探る」テスト対策ポイント

「クマゼミ増加の原因を探る」テスト対策ポイント

「研究のきっかけ」「前提」「仮説1」「仮説2」「仮説3」「まとめ」の6つの部分で構成されている。

「前提」は、クマゼミの生態を理解することで、そのあとの「仮説」での調査内容や結果について深く納得と理解ができる狙いで書かれている。

「クマゼミ増加の原因を探る」テスト対策ポイント「構成」

「クマゼミ増加の原因を探る」は、全部で6つの部分からできているよ。

- 「研究のきっかけ」

- 「前提」

- 「仮説1」

- 「仮説2」

- 「仮説3」

- まとめ

「クマゼミ増加の原因を探る」は、「説明文」だよね。

説明文とは、「あることについて、相手(読み手)にわかりやすいように筋道を立てて説明するために書かれる文章」のことだよ。

作者の沼田英治さんは、大阪市内でクマゼミが増加した原因を説明するためにこの文章を書いているんだ。

だから、読者がわかりやすいように、

「どうして研究することになったのか」→「そもそもクマゼミって、どんな虫なのか」→「どんなことを調べたのか」→「結論はどうだったのか」

というように筋道を立てて説明しているんだ。

だから、6つの部分はすべて「大阪市内でクマゼミが増加した原因を説明する」ために重要な役割をもっているんだよ。

それぞれの部分が、文章全体の中でどういう役割を持っているのかつかんでおこう!

①「研究のきっかけ」→なぜクマゼミ増加の原因を探るのかの説明

この「クマゼミ増加の原因を探る」は、タイトルどおり、どうしてクマゼミが増加したかを考える内容の文章なんだけど、

「そもそもなんでクマゼミが増加したと思ったの?そしてなぜそれを追求することにしたの?」

というギモンに答える役割がこの「研究のきっかけ」ということだね。

この「研究のきっかけ」を紹介することで、読み手にも大阪市でクマゼミが増加したことについて興味をもってもらう効果がえられるよ。

②「前提」→まずクマゼミのことを理解してもらう

というわけで、クマゼミがどうして大阪市内で増加したかを探るために、筆者は色々な実験をしていて、その結果について書くことになるんだけど、

読者の中にはクマゼミについてあまり良く知らないひともいるよね。

どちらかというと、良く知っている人のほうが少ないんじゃないかな。

そうすると、実験の内容や結果を伝えても、

「なんでそんな実験が必要なの?」とか、

「その実験で何がわかるの?」とか、

「どうして、そういう結論になるの?」なんていうようにピンとこないよね。

なので、先にクマゼミの生態について詳しく説明しておくことで、この後紹介する実験の内容や結果について読者が理解しやすいようにしているんだね。

③〜⑤仮説→クマゼミが増加した原因の予想と、そのための実験と結果

どうして大阪市内でクマゼミの割合が多くなったのか、クマゼミの生態をもとにして筆者が予想した「原因」が3つあるね。

仮説1〜3では、その予想をひとつひとつ検証するために行った実験の内容と、結果、そしてその結果から分かったことを書いているんだね。

⑥まとめ

3つの仮説をそれぞれ検証した結果、最終的に「どうして大阪市内でクマゼミの割合が多くなったのか」の原因と考えられることをまとめているんだね。

そしてこの研究をとおして「筆者が感じたこと(筆者の主張)」についても書かれているよ。

「クマゼミ増加の原因を探る」それぞれの段落のくわしい内容

さて、「クマゼミ増加の原因を探る」が6つの部分からできていることは分かったかな?

テストでは、6つのそれぞれの部分で、筆者が何を読者に伝えようとしているか、6つの部分それぞれに書かれている内容をしっかりと理解しておくことが必要になるよ。

「クマゼミ増加の原因を探る」では、いろいろな種類の実験が行われているね。それぞれの実験が

「何のための実験なのか」、

「どういう結果が出たのか」、

「それによってどんな結論が言えるのか」

をしっかり理解しておこう。

①「研究のきっかけ」に書かれている内容

【1960年代のクマゼミの存在】

数が少なく、滅多に捕ることができない「セミの王様」

【1984年に筆者が思ったこと】

クマゼミの声が以前よりよく聞こえる。

大阪市内ではクマゼミの声しか聞こえないほど。

→数が少なかったはずなのに?と筆者がギモンを持つ【研究のキッカケ】

→2003年から6年間に及ぶ調査をすることに

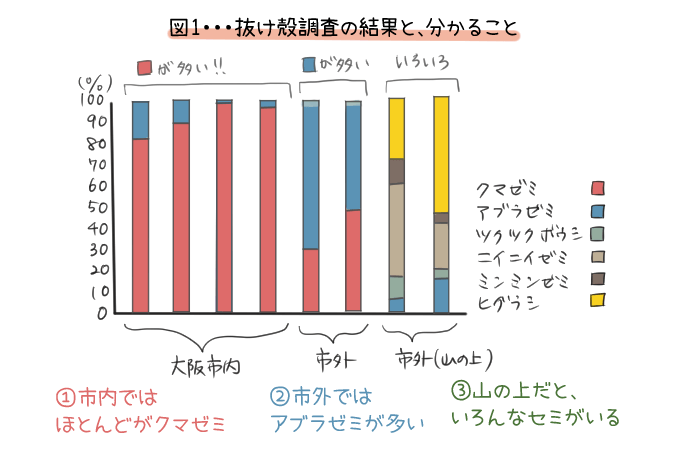

【2008年におこなった調査と結果】

調査:「抜け殻調査」

場所:大阪府内

図表:図1

結果:

①大阪市内では、クマゼミが圧倒的に多い

②市外では、昔どおりアブラゼミのほうが多い

③市外のさらに山の上では、多様な種類のセミが生息

【調査から筆者が考えたこと】

大阪市内では、なぜクマゼミの占める割合が高くなったのか?(問題提起)

1960年代と2008年で、大阪市内に起こった変化は「ヒートアイランド現象(※)」なので、ヒートアイランド現象による環境変化がクマゼミには有利に働いたのでは?

※都市部の気温が、まわりの郊外部(この場合、市外や山の上など)にくらべて、高くなる現象のこと。

→この考えを検証していく。

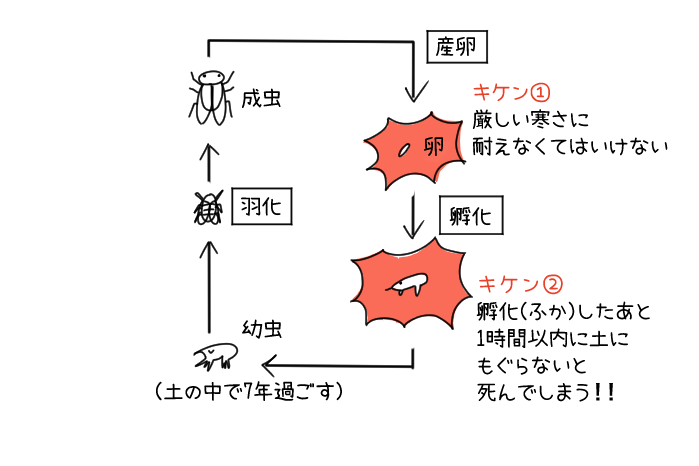

②「前提」に書かれている内容

ヒートアイランド現象による環境変化が原因ということは、「クマゼミが外気にさらされる」時になにか影響を与えていると考えられるよね。

ヒートアイランド現象による環境変化は、気温が高くなったりすることだからね。

ということは、クマゼミがずっと土の中にいる時は、環境変化の影響は受けないからだね。

そのタイミングの中でも、特にクマゼミが小さくて未熟な「卵の時」と、「孵化した幼虫のとき」がそもそも一番危険なときなので、ここにヒートアイランド現象の影響がはたらいているのでは?と筆者は考えたんだね。

【危険なタイミングとは?】

卵のとき・・・厳しい寒さに耐える必要がある

孵化した幼虫のとき・・1時間以内に土の中に潜らないとしんでしまう

教科書の図2では、クマゼミの一生が分かりやすくなるように、絵で説明がされているね。

③「仮説1」に書かれている内容

仮説:クマゼミの卵は寒さに弱いため、昔の大阪では冬を越せなかった

ヒートアイランド現象により、気温が上昇して、冬の寒さがやわらいだ。

→冬を越せなかった卵が、冬を越せるようになったから増えたのでは?

よし、卵が寒さにどのくらい耐えられるのか実験しよう!

【寒さに対する実験①】

調査:クマゼミの卵はどれくらいの低温に耐えられるのか?

結果:氷点下21℃に1日置いても生き延びた

図表:図3

→寒くても平気だった!

【寒さに対する実験②】

調査:クマゼミの卵はどのくらい長い間、低温に耐えられるのか?

結果:大阪市の平均気温より低い氷点下5℃に30日間置いても影響はなかった

図表:図4

→ずっと寒くても平気だった!

【寒さに対する実験③】

調査:野外での低温にも耐えられるのか?

結果:大阪市と、大阪市より気温が低い枚岡山に1年間置いても孵化率は変わらなかった

図表:図5

→寒かろうが寒くなかろうが関係なかった!

【調査から筆者が考えたこと】

①クマゼミの卵は寒さに強い。

②ヒートアイランド現象による冬の寒さの緩和は、クマゼミ増加の原因ではない。

つまり、仮説1は正しくないことが分かったということだね。

④「仮説2」に書かれている内容

仮説:気温上昇で孵化が早まり、梅雨の時期と重なったことで、孵化できる卵が増えた

→孵化には梅雨であることが大事。前は梅雨と重ならなかったけど、重なるようになって増えたのでは?

よし、梅雨の時期がどのくらいズレたか、それがクマゼミの孵化にどのくらい重なるようになったか調べよう!

【1960年代と2008年代のセミの孵化の時期のデータ】

読み取れること:

①1960年代のクマゼミが孵化する時期は、梅雨明け後で、雨に遭えないまま死んでしま

う卵が多かった

②2008年のクマゼミが孵化する時期は、1960年代よりも早くなって梅雨と重なったものの、孵化する時期の後半には梅雨が明けてしまう。

他のセミの方が孵化する時期が梅雨の時期におさまっている。

図表:図6

→確かに梅雨と重なるようになって孵化できるようになったけど、他のセミの方がバッチリ梅雨と重なってた・・・

【データから筆者が考えたこと】

①仮説どおり、クマゼミの孵化が早まったことにより梅雨と重なり、孵化できる卵が増え

ている

②他のセミはもともと梅雨と重なっているので、クマゼミよりも有利なのは変わらない。

よってクマゼミ「だけ」が増えた原因ではない。

つまり、仮説は正しかったけれど、「クマゼミだけが増えた」ことの原因ではないことが分かったんだね。

⑤「仮説3」に書かれている内容

仮説:クマゼミの幼虫は土を掘る力が強い

ヒートアイランド現象による乾燥と、地表の整備によって硬化した地面にも潜れる

→孵化した幼虫は1時間以内に土にもぐらないと死んでしまう。硬い地面をもぐれるのがクマゼミだけなのでは!?

よし、それぞれの幼虫の土を掘る力をくらべてみよう!

【セミの幼虫が土に潜る能力の比較】

結果:

①クマゼミは、土に潜る能力が高い

②他のセミは潜れないほど硬い地面でも、クマゼミは潜れる

図表:図7

→クマゼミの幼虫の圧勝!!だからクマゼミだけ増え続けたのか・・・!!

【結果から筆者が考えたこと】

ヒートアイランド現象による乾燥によって硬化した地面によって、他のセミは潜ることができなくなった中、クマゼミは潜ることができたため大阪市内での割合が増えた。

つまり、仮説は正しかったし、「クマゼミだけが増えた」ことの原因として考えられることがとうとう見つかった、というわけだね。

⑥「まとめ」に書かれている内容

今までの仮説で分かったこと、それをもとにした筆者の考えがまとめられているよ。

【大阪市内でクマゼミの占める割合が高まった原因について】

①冬の寒さの緩和は関係がなかった

②気温上昇によって孵化が早まり、梅雨と重なってクマゼミの孵化率が上がった

③ヒートアイランド現象による乾燥で硬化した地面に潜る能力が、他のセミと比べてクマゼミは圧倒的に高かった

②と③により、ヒートアイランド現象の影響があると分かった!

【筆者の主張】

クマゼミが大阪市内で割合が増えた原因を探るためには、何年も実験や観察を重ねる必要があった。

環境の変化と、生物の数や分布の変化は簡単に関連づけられてしまいがちだが、物事の原因を追求するには科学的な根拠を一歩一歩積み上げて臨む姿勢が大切だ。

この「クマゼミ増加の原因を探る」は、ヒートアイランド現象によってクマゼミが増えたのはなぜかを追求していく内容だったけれど、筆者の主張は「物事の原因を考えるのに、イメージとかでカンタンに決めつけるのは良くない、ちゃんと調査や実験をして、ひとつひとつ根拠を見つけることが大事だよ」ということなのに注意 しよう。

「クマゼミ増加の原因を探る」図表の効果について

「クマゼミ増加の原因を探る」では、なぜ大阪市内でクマゼミだけが増加したのかの原因を探るために、さまざまな実験や観察をしているね。

そしてその結果を、7つの図表にして表しているね。

これらの図表が、それぞれ「なにを表すために示されているのか」「どの文章の部分について説明しようとしているのか」「図表からなにがわかるのか」を理解することが大切だよ。

| 図表 | なにを示しているか | 結びついている文章と関係 |

|---|---|---|

| 1 | 抜け殻調査の結果 | 「やはりクマゼミが圧倒的に多く、かつてはよく見られたアブラゼミは二割以下に、ニイニイゼミやツクツクボウシはいなくなっていた。いっぽう、市外の緑地や森林には、依然としてアブラゼミが多く、山の上には、さらに多様な種類のセミが生息していることがわかった。」 →沼田さんが感じていた「大阪市内でクマゼミが増加していること」が正しかったことを示している |

| 2 | クマゼミの一生 | 「気温や湿度がクマゼミに与える影響を考えるために、まずは、その一生を確認しておこう」 →卵の段階・孵化して土に潜る段階・地中で幼虫として過ごす段階・地上に出て成虫になる段階それぞれの「気温や湿度の影響を受けやすい」のはどのタイミングなのかを読者にわかりやすく説明している |

| 3 | 氷点下21度に1日置いた場合の生存率 | 「(仮説)クマゼミの卵は寒さに弱く、昔の大阪では冬を越せるものが少なかった。しかし、気温上昇で寒さが和らぎ、越冬できる卵が増えた」 →仮説が正しいのかを確かめるために、クマゼミの卵が本当に寒さに弱いのかを実験した結果を表している →氷点下21度に1日置いても、大部分が生き延びることがわかったため、クマゼミの卵は厳しい寒さでも耐えられることがわかった(つまり仮説は正しくなかった) |

| 4 | 氷点下5度に30日間置いた場合の孵化率 | 図表3の実験は1日だけだったので、「寒さが長く続いたらどうなるか」を確かめるための実験の結果を表している →氷点下5度に30日置いても影響は見られなかった(やはり仮説は正しくなかった) |

| 5 | 気温の違う野外に1年間置いた場合の孵化率 | 図表3・4の実験は実験室で行われただけだったので、「野外の冬だったらどうなるか」を確かめるための実験の結果を表している →より寒い野外の冬でも孵化率は変わらなかった(やはり仮説はただ正しくなかった)=寒さは関係ない! |

| 6 | セミの孵化の時期と雨の日の割合 | 「孵化の時期が雨の多い梅雨に当たれば、無事に孵化できる確率が高まることを意味する」「気温上昇によりセミの孵化は早まっている」「過去五十年間、梅雨明けの時期は、ほとんど変わっていない」 →気温上昇によりクマゼミの孵化が早まり、梅雨の時期に当たるようになったので、クマゼミが増加したのかどうかを確かめるための観察の結果を表している →1960年代には梅雨明け後に孵化し、雨に遭えなかったクマゼミの卵が多かったが、2008年には孵化する時期の前半が梅雨に当たるようになっっている。しかし、ほかのセミは孵化の時期がほぼ梅雨の期間に収まっている(気温上昇により孵化の時期が早まったことは、クマゼミ増加の原因ではあるが、ほかのセミにも有利に働いているので、クマゼミ「だけ」が増加する原因とはいえない) |

| 7 | 土に潜ることのできた幼虫の割合 | 「都市化が進んだ大阪市内では、地表の大半が舗装されており、セミはじめんに潜れない」「公園などに残された土も、人の足で踏み固められ、ヒートアイランド現象の影響で乾燥しきっている」「市外の緑地や森林は土が柔らかい」「「クマゼミの幼虫は土を掘る力が強く、ヒートアイランド現象による乾燥と地表の整備によって硬化した地面にも潜ることができる」 →それぞれのセミの幼虫の土に潜る能力を実験した結果を表している →クマゼミは他のセミと比べて硬い土に潜る能力が圧倒的に高かった(土が硬くなった市内でも、潜ることができるのはクマゼミだけだから、大阪市内でクマゼミだけが増加した!) |

図表を示すことによる効果

「クマゼミ増加の原因を探る」は説明文なので、あることについて読み手に説明して、理解・納得してもらわなければいけないね。

「こんなことがわかった!」と説明するのに、「どうしてそれが正しいといえるのか」を実際のデータなどをもとに論理的に示す必要があるんだ。

そのためには、実験結果や観察結果を数値やグラフで示した図表は、とても効果的なんだよ。

また、言葉で説明するだけだと、いまいちイメージがわかなかったり、伝わりにくいことがあるけれど、グラフやイラストを使った図表で示すことで「ひと目でわかる」効果があるよ。

49ページの模式図はなんのためにあるのか?

「クマゼミ増加の原因を探る」の教科書49ページに載っている模式図は、大阪市内でクマゼミが他のセミに比べて増加し、占める割合が高まった要因をひと目でわかるようにする目的で示されているよ。

「クマゼミ増加の原因を探る」言葉の意味調べ

| 言葉 | 意味 |

|---|---|

| 全長 | 虫の場合、頭から羽の先の長さまでのこと。クマゼミの全長は6,7cm。 |

| 重厚 | どっしりと落ち着いていて、厚みがある様子。 |

| 羽化 | 昆虫が、「さなぎ」や幼虫から成虫になること。 |

| 顕著 | はっきり目立つこと。 |

| 抜け殻調査 | 抜け殻を集めて、その土地に生息しているセミの種類や、それぞれの数や割合を調査すること。 |

| 圧倒的 | 比べものにならないくらい、ほかよりも優れている様子。 |

| 依然として | 前の状態と変わらずに続いている様子。 |

| 多様な | いろいろな種類。 |

| 生息 | 生き物が生き続けていること。繁殖(子孫を残して増える)していること。 |

| 舗装 | 道路の耐久力(外からの力に耐える力)を増すために、道路の表面を石やコンクリート・アスファルトなどで固めること。 |

| ヒートアイランド現象 | 都市部の温度が周辺に比べて高くなってしまう現象。 |

| 前提 | 前置きとなる条件。 |

| 休眠 | 生き物の成長や活動が、一時的に停止すること。休眠している間は、暑さや寒さ、乾燥などに強くなり、生き延びることができる。 |

| 孵化 | 卵からかえること。 |

| 外気 | 外の空気。 |

| さらす | むき出しの状態に置くこと。 |

| 推定 | あることをもとにして、「こうだろう」と判断すること。 |

| 未熟 | まだ成熟していないこと。 |

| 左右される | あることによって決定的な影響をあたえられること。 |

| 和らぐ | はげしさや厳しさが消えて、おだやかになること。 |

| 越冬 | 冬を越すこと。 |

| 耐性 | 環境などの変化に適応することができる生き物の能力。 |

| かつての | 今より前の一時期のこと。 |

| 明確 | あきらかに確かであること。 |

| 排除 | とりのぞかれること。 |

| 絞り込む | たくさんある中から選び、範囲を狭くしたり一つに決めること。 |

| 着目 | 目をつけること。 |

| 近年 | 近頃。 |

| 前述 | 前に述べたこと。 |

| ぬかるむ | 雨や、雪解けなどによって道の土がどろどろになること。 |

| 捉える | あるものを確実に自分のものにする。ここでは、セミが梅雨の時期を逃さず孵化すること。 |

| 感知 | 感づくこと。 |

| 必須 | 必ず必要であること。 |

| 遭う | 思いがけずに、好ましくない出来事に直面すること。「雨に遭う(濡れてしまう雨に遭遇してしまった)」ほんとうであればマイナスなイメージのある言葉だが、ここではセミは雨に遭うことは無事に土に潜れることになるので、プラスになっている。 |

| 硬化 | 硬くなること。 |

| 関連が認められる | 関係していると認められること。 |

| 分布 | あちこちに散らばってあること。 |

| うのみにする | 物事の意味を十分に理解しないで、他の人の意見などをそのまま受け入れてしまうこと。 |

| 臨む | あることに向かうこと。 |

「クマゼミ増加の原因を探る」新出漢字

| 漢字 | 読み |

|---|---|

| 捕 | ホ と 捕る・捕らえる・捕手 |

| 顕 | ケン 顕微鏡・顕著 |

| 殻 | カク から 被殻・殻をやぶる・抜け殻 |

| 燥 | ソウ 焦燥感・乾燥 |

| 枯 | コ か 枯れる・枯渇・枯れ枝 |

| 眠 | ミン ねむ 眠る・睡眠・休眠 |

| 潜 | セン ひそ もぐ 潜る・潜む・潜水艦 |

| 耐 | タイ た 耐える・耐火 |

| 緩 | カン ゆる 緩急・緩やか |

| 零 | レイ 零度 |

| 軟 | ナン やわ 柔らかい・柔軟 |

| 狙 | ソ ねら 狙う・狙撃 |

| 須 | ス 必須 |

| 遭 | ソウ あ 遭う・遭遇 |

| 硬 | コウ かた 硬い・硬式 |

「クマゼミ増加の原因を探る」教科書本文

中学2年生国語(光村図書)の教科書の「クマゼミ増加の原因を探る」の本文を確認できる動画を紹介するよ。

「クマゼミ増加の原因を探る」テスト対策ポイントまとめ

「クマゼミ増加の原因を探る」テスト対策ポイントまとめ

- 「研究のきっかけ」「前提」「仮説1」「仮説2」「仮説3」「まとめ」の6つの部分で構成されている。

- 「前提」は、クマゼミの生態を理解することで、そのあとの「仮説」での調査内容や結果について深く納得と理解ができる狙いで書かれている。

- 7つの図表を示すことにより、数値で根拠を示すことができ説得力が増す効果がある。また、グラフやイラストで示すことで読み手に伝わりやすくなる。

- 仮説1の「気温上昇で寒さが和らいだから」は、クマゼミは寒さに強いため、気温上昇が原因とはいえない。

- 仮説2の「気温上昇で孵化が早まり、梅雨に重なるようになった」は、他のセミの方がより梅雨に重なるようになったため、クマゼミ「だけ」が増加した原因とはいえない。

- 仮説3の「クマゼミの幼虫は土を掘る力が強く、都市部の硬化した土でも潜ることができた」は、他のセミは硬い土に潜ることが出来なかったため、正しいことがわかった。

- 筆者の主張は「物事の原因を追求するには科学的な根拠を一歩一歩積み上げて挑む姿勢が大切」ということ。

ここまで学習できたら、「クマゼミ増加の原因を探る」テスト練習問題にぜひチャレンジしてみよう!

運営者情報

ゆみねこ

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。

-

ありがとうございます

-

テストに備えます

-

とってもわかりやすくて期末テストに役立ちそうです!!!!!

ありがとうございます〜!!! -

役に立った

-

よくわかりました

-

よくわかりました。

テスト勉強に活用します。 -

잘 알겠습니다. 기말고사에 사용합니다.

-

めちゃくちゃありがたいです♀️‼️

頑張ります -

最高

-

わかりやすい!

テスト勉強の味方です!-

確かに

-

-

宿題で、「検証の結果、研究のきっかけに示された大きな仮説は証明されたと言えるのだろうか」というのに言えない理由を書けと出てきて…。ヒントでもいいので教えてほしいです!テスト範囲なんです!

-

分かりやすかったです

テストに備えて頑張ります -

わかりやすい解説ありがとうございます!

授業だと理解できていないところもあったのでありがたいです! -

ありがとうございます。

今回も、分かりやすくてよかったです。 -

いつもわかりやすい解説ありがとうございます!

明日国語のテストなので参考にさせて頂きました!ありがとうございました⤵︎ -

原書の内容をとてもわかり易くまとめていること、素晴らしいです。自然観察会での話題に使わせでいただきたいとます。一つだけ、セミの生活環の図で「サナギ」とありますが、セミは不完全変態なのでサナギの時期はありませんね。

-

明日テストがある中2です。

すごくわかりやすかった!ありがとうございます。

テスト頑張ります -

よく分かりました。

-

分かりやすい

-

よくわからない

-

役に立ちました!!!❤️

-

ありがたやぁー

明日テストだから見つけれてよかったー -

いつもテス勉の時にお世話になってます❤︎

仮説1~仮説3の順に提示しているのはなぜか。

「否定された仮説」という言葉をつかい、

書き出し(成長の順に検証することで、)

に続けて書きなさい。という問題のヒントを教えてください!!!!

-

まじでわかりやすかった!他の単元もぜひやってほしい!

-

教科書忘れてきていたので助かりました!

ありがとうございます! -

わかりやすかった

-

テスト勉強に使います!ありがとうございます

-

すごくわかりやすかったです。

役に立ちました。

n