「木曽の最期①」(平家物語より)原文・現代語訳・品詞分解を解説

高校古文で学習する平家物語の「木曽の最期(木曾の最期)」について、現代語訳、文法の重要ポイント、品詞分解などテスト対策に役立つポイントを解説するよ。

※「木曾」とも表記しますが、「木曽」の漢字で検索をする方が多いため、このページでは「木曽」で表記をしています(原文は木曾で表記)。

目次

平家物語「木曽の最期」解説

平家物語とは

「平家物語」とは、鎌倉時代に成立した「軍記物語(ぐんきものがたり)」。軍記物語は、実際にあった合戦(かっせん)をテーマにした文学。

琵琶法師によって語り継がれ、平氏が栄華を極めたときから、源氏に敗れて没落するまでが描かれているよ。

中学の国語でも、「平家物語(祇園精舎の鐘の声)」や、源平合戦の「壇ノ浦の戦い」について描かれた「平家物語(扇の的)」を学習したね。

平家物語「木曽の最期」とは

「木曽の最期(きそのさいご)」の主人公は木曽義仲(きそよしなか)だよ。

木曽義仲とはどんな人物?

この名前は通称で、本名は源義仲(みなもとのよしなか)。

鎌倉幕府を開いたことで有名な、源頼朝の従兄弟にあたる人物なんだ。

なぜ「木曽」と呼ばれるかというと、木曽(現在の長野県)の山中で育ったから。

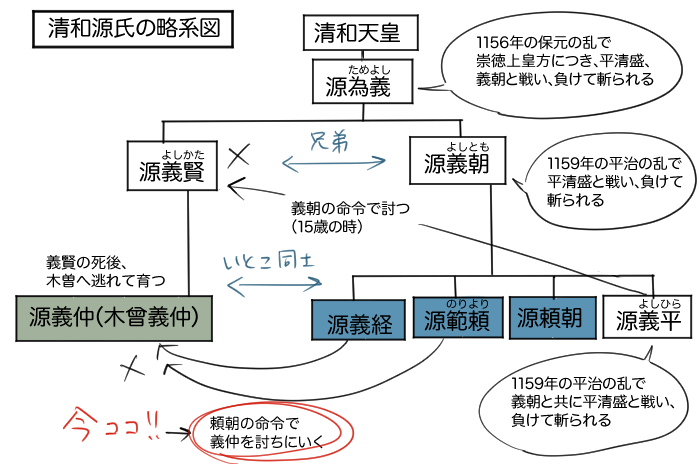

源頼朝らは、「清和天皇」の子孫にあたる「清和源氏」の一族。

より「木曽の最期」を理解しやすくなるように、略系図をまとめたよ。

これを見てもらえば分かるとおり、清和源氏は身内同士の争いが多いね。

ちなみに、「木曽の最期」で描かれているのは、この図の「義経と範頼が、頼朝の命令で義仲を討ちにいく」の一連。

義仲と頼朝たちの関係

おおもとは、1156年の保元の乱(天皇と上皇の皇位争い)で、「源為義・源義賢チーム」が、「源義朝・平清盛チーム」に負けてしまったんだ。

当時は、負けてしまった武士は処刑される運命。

義朝は、実は父の為義と義賢の処刑を見逃してもらえないか掛け合ったんだ。

でも、認めてもらえず、仕方なく泣く泣く為義を斬り、弟の義賢のことは、息子の義平に討たせたよ。

仕方ないこととはいえ、義仲にとっては、頼朝たちは「自分の父を討った敵」になってしまったんだ。

なぜ頼朝らは義仲を討ったのか?

「平治の乱」で、源氏は平氏に負けてしまい、義朝と義平は処刑されてしまい、頼朝は伊豆へ流されたね。

そして世の中はすっかり平氏のやりたい放題。平清盛は朝廷での影響力も持つようになり、平氏の一族ばかりが権力や土地を持つようになってしまった。

そんな中、平氏に対して不満を持った、後白河法皇の皇子である以仁王(もちひとおう)が、源氏に対して「平氏を討て!」と令旨を発したんだ。

※以仁王の令旨について気になったら、「源平の戦い」の解説記事を読もう。

義仲は賢く強い人物で、以仁王の令旨に応えて挙兵し、知恵を巡らせて10万の平氏軍を蹴散らしたんだ。

実は、都から平氏を追い出したのは義仲だったんだよ。

平氏を追いやり、60000もの兵を率いて京に入った義仲だったけれども、義仲は木曽の山で育ったこともあって、朝廷での立ち振る舞いや、都でのマナーなどになじめず、皇位継承をめぐって後白河法皇と対立するようになってしまったんだ。また、義仲軍の兵は、いわゆる「寄せ集め」状態だったので、統率が取れていなくて、都でやりたい放題してしまったんだ。

財宝や食料を奪ったり、女性に暴力をしたり・・。そして都の人々からも反感をかってしまったよ。

その後、備中水島の戦いで平家に大敗してしまうと、後白河法皇は完全に義仲を見放して、頼朝に接近するようになったんだ。そしてとうとう、今度は後白河法皇が源頼朝に「義仲を討て」と命を出してしまった。

するとあわてた義仲は、とんでもないことに、後白河法皇を閉じ込めて脅すという暴挙にまで出てしまった。

ただでさえ人望を失ってしまっていたうえ、法皇に対してとんでもないことをした義仲と一緒に命を賭けて戦おうとしてくれる兵はほとんどいなかったよ。

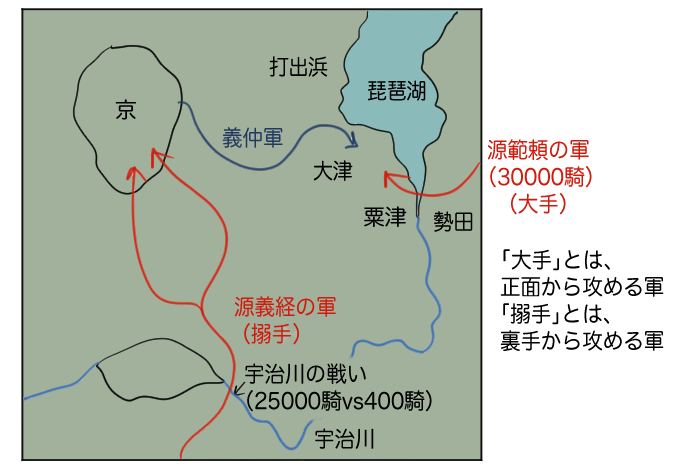

そして1184年の1月、頼朝から差し向けられた源義経の軍に「宇治川の戦い」で敗北することになってしまったんだ。

このとき、義経軍の25000騎に対して、義仲軍はたったの400騎しかいなかったよ。

敗退した義仲は、また後白河法皇をさらって逃げようとしたんだけれど、失敗してしまい、最終的には故郷の木曽へ戻ろうとしたんだ。

しかし、待ち構えているのは源範頼の30000騎の大軍。「ここまでか」と死を覚悟した義仲は、せめて粟津で自害をしようとしたんだけれど、その途中で敵軍に討たれてしまったんだ。

このときの「義仲の最後の戦い」の様子が語られているのが「木曽の最期」なんだ。「最期」とは、「命が尽きる時・死に際」という意味。

まさに、「木曽義仲が戦で死んでしまうまでのことを描いた作品」なんだ。

また、この物語のもう一人の重要人物が義仲の腹心である今井四郎兼平(いまいのしろうかねひら)だよ。

兼平は、義仲の妾(めかけ・愛人)であり女武将であった巴(ともえ)の兄にあたる人物で、幼い頃から本当の兄弟のように育った義仲に対して忠誠を誓っているんだ。※義仲と兼平は、乳母子(めのとご・乳母兄弟)。

兼平の動向にも注目しながら、お話を読み進めてみよう。

平家物語「木曽の最期」あらすじ

敗退のなか、今井兼平の安否をきにかける義仲。また、今井も義仲の安否を確かめようと都へ戻る途中、二人は打出の浜にて落ち合った。

兼平が旗を掲げると、散り散りになっていた300余騎が駆け寄った。

「これだけの兵があるのであれば、最後の戦いをせずにいられようか」と、目前にせまる6000余騎の一条軍へ攻め向かうのであった。

平家物語「木曽の最期」原文

木曾は長坂(ながさか)を経て丹波路(たんばぢ)へおもむくとも聞こえけり。また竜花越(りゆうげごえ)にかかつて北国へとも聞こえけり。

かかりしかども、今井が行方をきかばやとて、勢田(せた)の方(かた)へ落ち行くほどに、 今井四郎兼平(いまゐのしらうかねひら)も、八百余騎で勢田をかためたりけるが、わづかに五十騎ばかりに討ちなされ、旗をば巻かせて、主(しゆう)のおぼつかなきに、都へとつて返すほどに、大津の打出(うちで)の浜(はま)にて、木曾殿にゆき合ひ奉る。

互ひになか一町ばかりよりそれと 見知つて、主従駒(こま)を速めて寄り合うたり。木曾殿、今井が手をとつてのたまひけるは、「義仲、六条河原でいかにもなるべかりつれども、なんぢが行方の恋しさに、多くの敵のなかを駆け割つて、これまでは逃れたるなり」。

今井四郎、「御諚まことにかたじけなう候ふ。兼平も勢田で打ち死につかまつるべう候ひつれども、御行方のおぼつかなさに、これまで参つて候ふ。」とぞ申しける。木曾殿、「契りはいまだ朽ちせざりけり。義仲が勢は敵に押し隔てられ、山林に馳せ散つて、この辺にもあるらんぞ。なんぢが巻かせて持たせたる旗揚げさせよ」とのたまへば、今井が旗をさし揚げたり。京より落つる勢ともなく、勢田より落つる者ともなく、今井が旗を見つけて三百余騎ぞ馳せ集まる。

木曾、大きに喜びて、「この勢あらば、などか最後のいくさせざるべき。ここにしぐらうて見ゆるは誰が手やらん。」「甲斐の一条次郎殿とこそ承り候へ。」「勢はいくらほどあるやらん。」「六千余騎とこそ聞こえ候へ。」「さては。よい敵ごさんなれ。同じう死なば、よからう敵にかけ合うて、大勢の中でこそ討ち死にをもせめ。」とて、真つ先にこそ進みけれ。

平家物語「木曽の最期」現代語訳

木曽は、長坂を経由して丹波路へ向かうという噂もあった。また、龍華越にさしかかって北国へとも(向かうと)噂された。このようであったが、今井の行方を知ろうとして、勢田の方向へ落ち行くうちに、今井四郎兼平も、八百余騎で勢田を守っていたが、わずかに五十騎ばかりに討ち取られ、旗を巻かせて、主君(義仲のこと)の安否が心配であるので、都へ引き返してくる間に、大津の打出の浜で、木曽殿と行き会われた。

互いになか一町ほどから、それと見知って、主従(義仲と兼平)は馬を急がせて寄り合った。木曽殿が、今井の手を取っておっしゃることには、

「(この)義仲は、六条河原でどのようにもなってしまうべきであったが、お前(兼平)の行方の恋しさに、多くの敵の中を駆け破って、ここまで逃れて来たのだ」

今井四郎は、

「お言葉、まことに勿体がなく存じます。兼平も勢田で討ち死にいたすべきでございましたが、お行方が心配で、ここまで参ってございます」と申した。

木曽殿、

「約束はまだ朽ちていなかったのだ。義仲の軍勢は敵に押し隔てられ、山林に駆け散って、この辺りにもいるであろうぞ。お前が巻かせて持たせている旗をあげさせよ」とおっしゃったので、今井の旗を差し上げた。京から落ちてきた軍勢ともなく、勢田より落ちてきた者ともなく、今井の旗を見つけて三百余騎がかけ集まった。

木曽は大いに喜んで、

「この軍勢があれば、どうして最後の合戦をしないでいられよう。ここに密集して見えるのは、だれの軍勢だろうか」

「甲斐の一条次郎殿と伺っております」

「軍勢はどれほどあろうか」

「六千余騎と聞いております」

「それではよい敵だな。同じく死ぬならば、これぞという敵に攻めかかって、大軍の中でこそ討ち死にをしよう」といって、真っ先に進んだ。

平家物語「木曽の最期」古語の意味

※「木曽の最期」の中で使われている意味をまとめているので、注意しよう。

| 古語 | 意味 |

|---|---|

| 長坂 | 現在の京都市北区 |

| 丹波路 | 京都から丹波地方に通じる街道 |

| 聞こゆ | うわさされる |

| 龍華越 | 近江の湖西と京都を結ぶ間道・峠のこと。 |

| かかりしかども | このようであったが |

| きかばや | 聞きたいものだ |

| 勢田 | 現在の滋賀県大津市 |

| 落ち行く | 敗走する |

| かため | 守り固めること、守護 |

| 討つ | 攻め滅ぼす、殺す |

| 旗 | 合戦では、敵味方の区別や、自分の軍はどの勢力のものかを示すために、旗を掲げていた。なお、源平合戦では、平氏=赤、源氏=白の旗。 |

| 巻く | 丸く巻く。ここでは、旗が敵に見つからないように、丸く巻いたということ |

| 主 | 主君のこと。ここでは、木曽義仲のこと |

| おぼつかなき | (安否を)心配する |

| 大津の打出の浜 | 現在の滋賀県大津市琵琶湖の湖岸のこと |

| ゆき合ひ | 出会う |

| 中 | 間。ここでは、義仲と兼平の間 |

| 一町 | 長さを表す単位。約109メートル |

| 見知る | (それと)わかる |

| 駒 | 馬 |

| べかりつ | ・・・はずだった |

| なんぢ | お前。自分と同等か、それよりも下の相手に対して使う言葉 |

| 恋し | 慕わしい、なつかしい、恋しい |

| 駆け割る | 馬で敵陣に駆け入って、破ること |

| 御諚 | 主君のおことば |

| かたじけない | ありがたい、恐れ多い |

| 候ふ | 「そうろう(さうらふ)」と読む。身分の高い聞き手に対して、言葉遣いを丁寧に表現する言葉 |

| つかまつる | してさしあげる、申し上げる |

| 契り | 約束 |

| 朽ち | 朽ちる、こわれる |

| 勢 | 勢力 |

| 押し隔てる | 人と人との間を無理に分け離す |

| 馳せ散る | 駆けて離れる |

| 馳せ集まる | 駆け集まる |

| などか | どうして・・か、いや、そうではない。強い疑問・反語を表す |

| しぐらふ | 集まる |

| 手 | 軍勢 |

| 甲斐 | 現在の山梨県 |

| 一条次郎 | 鎌倉源氏方(頼朝側ということ)の武者 |

| 承る | うかがう、お聞きする |

| さては | それでは |

| ござんなれ | ・・・であるようだな |

| 同じう | 同じことならば、いっそのこと |

| よからう | 「よし(ク活用)」の未然形、う(婉曲の助動詞の連体形) |

| かけ合う | 馬に乗って敵に攻めかかる |

平家物語「木曽の最期」内容とポイント

「いかにもなりべかりつる」とはどういうことか

六条河原の戦いは人数で圧倒的に負けていたため、義仲は自分が生き延びる道はもう残されていないと考えていたんだよ。だから、「いかにもなりべかりつる」とは、自分は六条河原の戦いで討ち死にするはずであったという意味で、それなのに兼平がどうしているかが気になってここまで逃げてきてしまった、と続けているんだね。

義仲はなぜ討ち死にしようとしているのか

そもそも、義仲はずっと自分がこの戦で生き残れないであろうことは覚悟しているんだ。

ただ、一人ではなく兼平と一緒に討ち死にするつもりでここまで逃げて来たんだよ。互いに別々の場所で討たれるより、同じ場所で討ち死にしたい、という気持ちになっているんだね。二人の熱い絆、主従関係を超えた友情を感じることができるよ。

平家物語「木曽の最期」文法

「討ち死につかまつるべう候ひつれども」の謙譲語表現について

この文章にはふたつの敬語表現が使われているよ。それぞれの用法をチェックしていこう。

つかまつる

「つかまつる」は「す」の丁寧語表現。今風に言うと「~される、~していらっしゃる」という意味。話しているのが兼平なので、兼平⇒義仲への敬語表現だね。

候ひ

「候ひ」は 丁寧の補助動詞である「候ふ」の連用形。この表現も、同様に兼平⇒義仲への敬意を表しているよ。

音便について

音便とは、もとの音の一部が発音しやすいように変化することだよ。イ音便・促音便・撥音便、ウ音便の4つの種類があるけれど、木曽の最期ではウ音便と促音便がよく出てくるから、注意しよう。

例:かかつて⇒かかって(促音便)

かたじけなう⇒かたじけなく(ウ音便)

平家物語「木曽の最期」品詞分解

木曾は長坂を経て丹波路へおもむくとも聞こえけり。また竜花越にかかつて北国へとも聞こえけり。

| 木曽 | 名詞 |

| は | 係助詞 |

| 長坂 | 名詞 |

| を | 格助詞 |

| 経 | ハ行下二段活用「経」の連用形 |

| て | 接続助詞 |

| 丹波路 | 名詞 |

| へ | 格助詞 |

| おもむく | カ行四段活用「おもむく」の連体形 |

| と | 格助詞 |

| も | 係助詞 |

| 聞こえ | ヤ行下二段活用「聞こゆ」の連用形 |

| けり | 過去の助動詞「けり」の終止形 |

| また | 接続詞 |

| 竜花越 | 名詞 |

| に | 格助詞 |

| かかつ | ラ行四段活用「かかる」の連用形の促音便 |

| て | 接続助詞 |

| 北国 | 名詞 |

| へ | 格助詞 |

| と | 格助詞 |

| も | 係助詞 |

| 聞こえ | ヤ行下二段活用「聞こゆ」の連用形 |

| けり | 過去の助動詞「けり」の連用形 |

かかりしかども、今井が行方をきかばやとて、勢田の方へ落ち行くほどに、 今井四郎兼平も、八百余騎で勢田をかためたりけるが、わづかに五十騎ばかりに討ちなされ、旗をば巻かせて、主のおぼつかなきに、都へとつて返すほどに、大津の打出の浜にて、木曾殿にゆき合ひ奉る。互ひになか一町ばかりよりそれと 見知つて、主従駒を速めて寄り合うたり。

| かかり | ラ行変格活用「かかり」の連用形 |

| しか | 過去の助動詞「き」の已然形 |

| ども | 接続助詞 |

| 今井 | 名詞 |

| が | 格助詞 |

| ゆくへ | 名詞 |

| を | 格助詞 |

| 聞か | カ行四段活用「聞く」の未然形 |

| ばや | 終助詞 |

| とて | 格助詞 |

| 勢田 | 名詞 |

| の | 格助詞 |

| 方 | 名詞 |

| へ | 格助詞 |

| 落ち行く | カ行四段活用「落ち行く」の連体形 |

| ほど | 名詞 |

| に | 格助詞 |

| 今井四郎兼平 | 名詞 |

| も | 係助詞 |

| 八百余騎 | 名詞 |

| で | 格助詞 |

| 勢田 | 名詞 |

| を | 格助詞 |

| かため | マ行下二段活用「かたむ」の連用形 |

| たり | 存続の助動詞「たり」の連用形 |

| ける | 過去の助動詞「けり」の連体形 |

| が | 接続助詞 |

| わづかに | ナリ活用の形容動詞「わづかなり」の連用形 |

| 五十騎 | 名詞 |

| ばかり | 副助詞 |

| に | 格助詞 |

| 討ちなさ | サ行四段活用「討ちなす」の未然形 |

| れ | 受身の助動詞「る」の連用形 |

| 旗 | 名詞 |

| を | 格助詞 |

| ば | 係助詞 |

| 巻か | カ行四段活用「巻く」の未然形 |

| せ | 使役の助動詞「す」の連用形 |

| て | 接続助詞 |

| 主 | 名詞 |

| の | 格助詞 |

| おぼつかなき | ク活用の形容詞「おぼつかなし」の連体形 |

| に | 格助詞 |

| 都 | 名詞 |

| へ | 格助詞 |

| とつて返す | サ行四段活用「とつて返す」の連体形 |

| ほど | 名詞 |

| に | 格助詞 |

| 大津 | 名詞 |

| の | 格助詞 |

| 打出の浜 | 名詞 |

| にて | 格助詞 |

| 木曾殿 | 名詞 |

| に | 格助詞 |

| ゆき合ひ | ハ行四段活用「ゆき合ふ」の連用形 |

| 奉る | ラ行四段活用「奉る」の終止形(補助動詞) |

| 互ひに | 副詞 |

| 中一町 | 名詞 |

| ばかり | 副助詞 |

| より | 副助詞 |

| それ | 名詞 |

| と | 格助詞 |

| 見知つ | ラ行四段活用「見知る」の連用形の促音便 |

| て | 接続助詞 |

| 主従 | 名詞 |

| 駒 | 名詞 |

| を | 格助詞 |

| 速め | マ行下二段活用「速む」の連用形 |

| て | 接続助詞 |

| 寄り合う | ハ行四段活用「寄り合ふ」の連用形のウ音便 |

| たり | 完了の助動詞「たり」の終止形 |

木曾殿、今井が手をとつてのたまひけるは、「義仲、六条河原でいかにもなるべかりつれども、なんぢが行方の恋しさに、多くの敵のなかを駆け割つて、これまでは逃れたるなり」。

| 木曾殿 | 名詞 |

| 今井 | 名詞 |

| が | 格助詞 |

| 手 | 名詞 |

| を | 格助詞 |

| とつ | ラ行四段活用「とる」の連用形の促音便 |

| て | 接続助詞 |

| のたまひ | ハ行四段活用「のたまふ」の連用形(尊敬語) |

| ける | 過去の助動詞「けり」の連体形 |

| は | 係助詞 |

| 義仲 | 名詞 |

| 六条川原 | 名詞 |

| で | 名詞 |

| いかに | 副詞 |

| も | 係助詞 |

| なる | ラ行四段活用「なる」の終止形 |

| べかり | 意思の助動詞「べし」の連用形 |

| つれ | 完了の助動詞「つ」の已然形 |

| ども | 接続助詞 |

| なんぢ | 名詞 |

| が | 格助詞 |

| 行方 | 名詞 |

| の | 格助詞 |

| 恋しさ | 名詞 |

| に | 格助詞 |

| 多く | ク活用の形容詞「多し」の連用形 |

| の | 格助詞 |

| 敵 | 名詞 |

| の | 格助詞 |

| なか | 名詞 |

| を | 格助詞 |

| 駆け割つ | ラ行四段活用「駆け割る」の連用形の促音便 |

| て | 接続助詞 |

| これ | 名詞 |

| まで | 副助詞 |

| は | 係助詞 |

| 逃れ | ラ行下二段活用「逃る」の連用形 |

| たる | 完了の助動詞「たり」の連体形 |

| なり | 断定の助動詞「なり」の終止形 |

今井四郎、「御諚まことにかたじけなう候ふ。兼平も勢田で打ち死につかまつるべう候ひつれども、御行方のおぼつかなさに、これまで参つて候ふ。」とぞ申しける。木曾殿、「契りはいまだ朽ちせざりけり。義仲が勢は敵に押し隔てられ、山林に馳せ散つて、この辺にもあるらんぞ。なんぢが巻かせて持たせたる旗揚げさせよ」とのたまへば、今井が旗をさし揚げたり。京より落つる勢ともなく、勢田より落つる者ともなく、今井が旗を見つけて三百余騎ぞ馳せ集まる。

| 今井四郎 | 名詞 |

| 御諚 | 名詞 |

| まことに | 副詞 |

| かたじけなう | ク活用の形容詞「かたじけなし」の連用形のウ音便 |

| 候ふ | ハ行四段活用「候ふ」の終止形 |

| 兼平 | 名詞 |

| も | 係助詞 |

| 勢田 | 名詞 |

| で | 格助詞 |

| 討ち死に | 名詞 |

| つかまつる | ラ行四段活用「つかまつる」の終止形 |

| べう | 意思の助動詞「べし」の連用形のウ音便 |

| 候ひ | ハ行四段活用「候ふ」の連用形 |

| つれ | 完了の助動詞「つ」の已然形 |

| ども | 接続助詞 |

| 御行方 | 名詞 |

| の | 格助詞 |

| おぼつかなさ | 名詞 |

| に | 格助詞 |

| これ | 代名詞 |

| まで | 副助詞 |

| 参つ | ラ行四段活用「参る」の連用形のツ音便 |

| て | 接続助詞 |

| 候ふ | ハ行四段活用「候ふ」の連用形 |

| と | 格助詞 |

| ぞ | 係助詞 |

| 申し | サ行四段活用「申す」の連用形 |

| ける | 過去の助動詞「けり」の連体形 |

| 木曽殿 | 名詞 |

| 契ろ | 名詞 |

| は | 係助詞 |

| いまだ | 副詞 |

| 朽ちせ | サ行変格活用「朽ちす」の未然形 |

| ざり | 打消の助動詞「ず」の連用形 |

| けり | 詠嘆の助動詞「けり」の終止形 |

| 義仲 | 名詞 |

| が | 格助詞 |

| 勢 | 名詞 |

| は | 係助詞 |

| 敵 | 名詞 |

| に | 格助詞 |

| 押し隔て | タ行下二段活用「押し隔つ」の未然形 |

| られ | 受身の助動詞「らる」の連用形 |

| 山林 | 名詞 |

| に | 格助詞 |

| 馳せ散つ | ラ行四段活用「馳せ散る」の連用形のツ音便 |

| て | 接続助詞 |

| こ | 代名詞 |

| の | 格助詞 |

| 辺 | 名詞 |

| に | 格助詞 |

| も | 係助詞 |

| ある | ラ行変格活用「あり」の連体形 |

| らん | 現在推量の助動詞「らん」の連体形 |

| ぞ | 終助詞 |

| なんぢ | 代名詞 |

| が | 格助詞 |

| 巻か | カ行四段活用「巻く」の未然形 |

| せ | 使役の助動詞「す」の連用形 |

| て | 接続助詞 |

| 持た | タ行四段活用「持つ」の未然形 |

| せ | 使役の助動詞「す」の連用形 |

| たる | 存続の助動詞「たり」の連体形 |

| 旗 | 名詞 |

| 揚げ | ガ行下二段活用「揚ぐ」の未然形 |

| させよ | 使役の助動詞「さす」の命令形 |

| と | 格助詞 |

| のたまへ | ハ行四段活用「のたまふ」の已然形 |

| ば | 接続助詞 |

| 今井 | 名詞 |

| が | 格助詞 |

| 旗 | 名詞 |

| を | 格助詞 |

| 差し揚げ | ガ行下二段活用「差し揚ぐ」の連用形 |

| たり | 完了の助動詞「たり」の終止形 |

| 京 | 名詞 |

| より | 格助詞 |

| 落つる | タ行上二段活用「落つ」の連体形 |

| 勢 | 名詞 |

| と | 格助詞 |

| も | 係助詞 |

| なく | ク活用の形容詞「なし」の連用形 |

| 今井 | 名詞 |

| が | 格助詞 |

| 旗 | 名詞 |

| を | 格助詞 |

| 見つけ | カ行下二段活用「見つく」の連用形 |

| て | 接続助詞 |

| 三百余騎 | 名詞 |

| ぞ | 係助詞 |

| 馳せ集まる | ラ行四段活用「馳せ集まる」の連体形 |

木曾、大きに喜びて、「この勢あらば、などか最後のいくさせざるべき。ここにしぐらうて見ゆるは誰が手やらん。」「甲斐の一条次郎殿とこそ承り候へ。」「勢はいくらほどあるやらん。」「六千余騎とこそ聞こえ候へ。」「さては。よい敵ごさんなれ。同じう死なば、よからう敵にかけ合うて、大勢の中でこそ討ち死にをもせめ。」とて、真つ先にこそ進みけれ。

| 木曽 | 名詞 |

| 大きに | ナリ活用の形容動詞「大きなり」の連用形 |

| 喜び | バ行四段活用「喜ぶ」の連用形 |

| て | 接続助詞 |

| こ | 代名詞 |

| の | 格助詞 |

| 勢 | 名詞 |

| あら | ラ行四段活用「あり」の未然形 |

| ば | 接続助詞 |

| など | 副詞 |

| か | 係助詞 |

| 最後 | 名詞 |

| の | 格助詞 |

| いくさ | 名詞 |

| せ | サ行変格活用「す」の未然形 |

| ざる | 打消の助動詞「ず」の連体形 |

| べき | 推量の助動詞「べし」の連体形 |

| ここ | 代名詞 |

| に | 格助詞 |

| しぐらう | ハ行四段活用「しぐらふ」の連用形のウ音便 |

| て | 接続助詞 |

| 見ゆる | ヤ行下二段活用「見ゆ」の連体形 |

| は | 係助詞 |

| 誰 | 代名詞 |

| が | 格助詞 |

| 手 | 名詞 |

| や | や⇒に+やの省略 断定の助動詞「なり」の連用形+係助詞 |

| ら | ラ行変格活用「あり」の未然形「あら」の省略 |

| ん | 推量の助動詞「む」の連体形 |

| 甲斐 | 名詞 |

| の | 格助詞 |

| 一条次郎殿 | 名詞 |

| と | 格助詞 |

| こそ | 係助詞 |

| 承り | ラ行四段活用「承る」の連用形 |

| 候へ | ハ行四段活用「候ふ」の已然形 |

| 勢 | 名詞 |

| は | 格助詞 |

| いくら | 副詞 |

| ほど | 名詞 |

| ある | ラ行変格活用「あり」の連体形 |

| や | や⇒に+やの省略 断定の助動詞「なり」の連用形+係助詞 |

| あら | ラ行変格活用「あり」の未然形「あら」の省略 |

| ん | 推量の助動詞「む」の連体形 |

| 六千余騎 | 名詞 |

| と | 格助詞 |

| こそ | 係助詞 |

| 聞こえ | ヤ行下二段活用「聞こゆ」の連用形 |

| 候へ | ハ行四段活用「候ふ」の已然形 |

| さては | 接続詞 |

| よい | ク活用の形容詞「よし」の連用形 |

| 敵 | 名詞 |

| ござん | ござん⇒に+こそ+ある 断定の助動詞「なりの連用形」+係助詞+ラ行変格活用「あり」の連体形 |

| なれ | 推定の助動詞「なり」の已然形 |

| 同じう | シク活用の形容詞「同じ」の連用形のウ音便 |

| 死な | ナ行変格活用「死ぬ」の未然形 |

| ば | 接続助詞 |

| よから | ク活用の形容詞「よし」の未然形 |

| う | 婉曲の助動詞「う」の連体形 |

| 敵 | 名詞 |

| に | 格助詞 |

| 駆け合う | ハ行四段活用「駆け合ふ」の連用形 |

| て | 接続助詞 |

| 大勢 | 名詞 |

| の | 格助詞 |

| 中 | 名詞 |

| で | 格助詞 |

| こそ | 係助詞 |

| 討ち死に | 名詞 |

| を | 格助詞 |

| も | 係助詞 |

| せ | サ行変格活用「す」の未然形 |

| め | 意思の助動詞「む」の已然形 |

| とて | 格助詞 |

| 真つ先に | 副詞 |

| こそ | 係助詞 |

| 進み | マ行四段活用「進む」の已然形 |

| けれ | 過去の助動詞「けり」の已然形 |

運営者情報

檜垣 由美子(ゆみねこ)

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。 ※サイト全体の運営実績についてはこちらにまとめています。

-

-

とてもわかりやすかった。

-

字が汚い。

わからなかった