徒然草「奥山に猫またといふものありて」現代語訳・品詞分解・教訓

高校古典で習う兼好法師の徒然草「奥山に猫またといふものありて」のテスト対策に必要になる要点をわかりやすく解説。

猫またのうわさとは何か、なぜ法師は猫またを恐れ、飼い犬を猫またと間違えたのか、あらすじや、このお話の面白さと教訓などをくわしく紹介するよ。

古語の意味、活用、現代語訳と口語訳はもちろん、助動詞の意味と活用も一覧でまとめています。

徒然草「奥山に猫またといふものありて」テスト対策ポイント

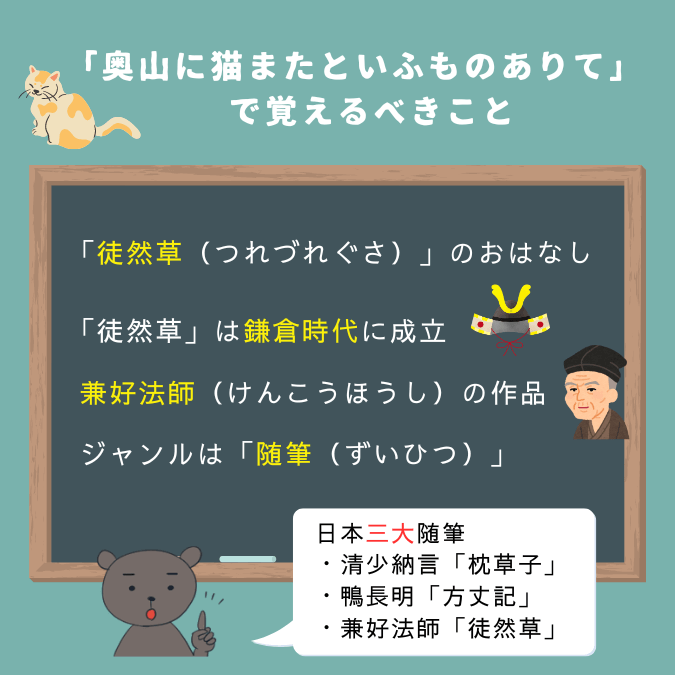

- 作者は鎌倉~南北朝時代に活躍した兼好法師(けんこうほうし)

- 「徒然草」のジャンルは「随筆」

- 「徒然草」の成立は鎌倉時代

- 三大随筆は清少納言の「枕草子」、鴨長明の「方丈記」、兼好の「徒然草」

- 「奥山に猫またといふものありて」のテーマと面白さは「うわさにふりまわされて、飼っている犬のことを猫まただと思ってしまった法師(人間)のこっけいさ」

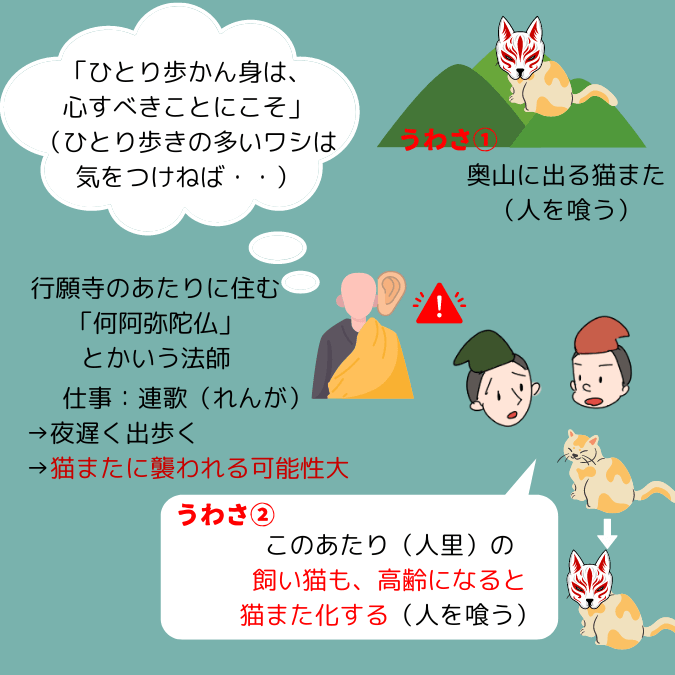

- 法師が「ひとり歩かん身は、心すべきことにこそ」と思った理由は、「このあたりにも猫またが出るなら、1人で歩く自分は猫またに襲われないように気をつけなければならない」と思ったから

- 法師が猫またと間違えたのは、法師の飼い犬

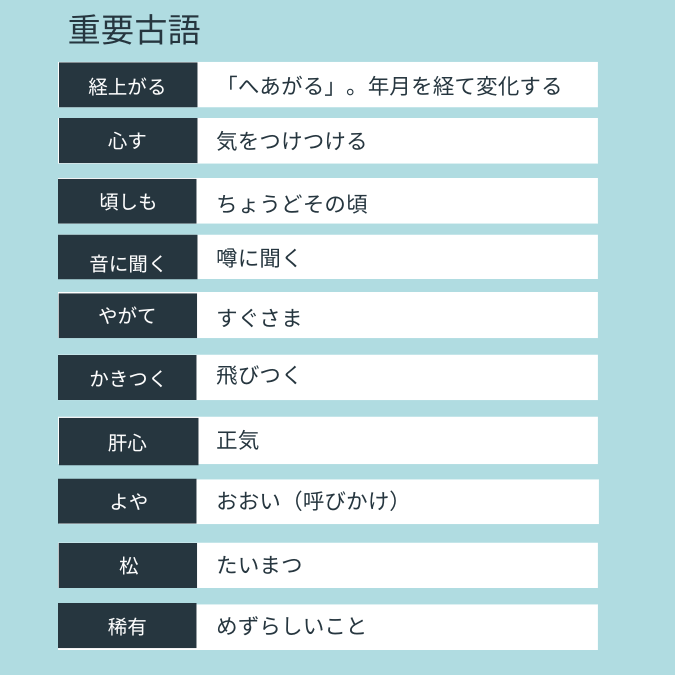

- 重要古語「経上がる(年月を経て変化する)」「心す(気をつける)」「頃しも(ちょうどそのころ)」「音に聞きし(噂に聞く)」「あやまたず(ねらったとおりに)」「やがて(すぐさま)」「かきつく(飛びつく)」「肝心(正気)」「よや(おおい)」「松(たいまつ)」「稀有(めずらしいこと)」の意味を覚えよう

- 「こはいかに。」の後に省略されているのは「しつる」

- 「人を食らふなる。」が連体形「なる」で終わっているのは、連体止めで余韻を残している

- 「あなる」では撥音便が無表記になっている

- 「飛びつきたりけるとぞ」では結びの省略がされている

目次

徒然草「奥山に猫またといふものありて」解説

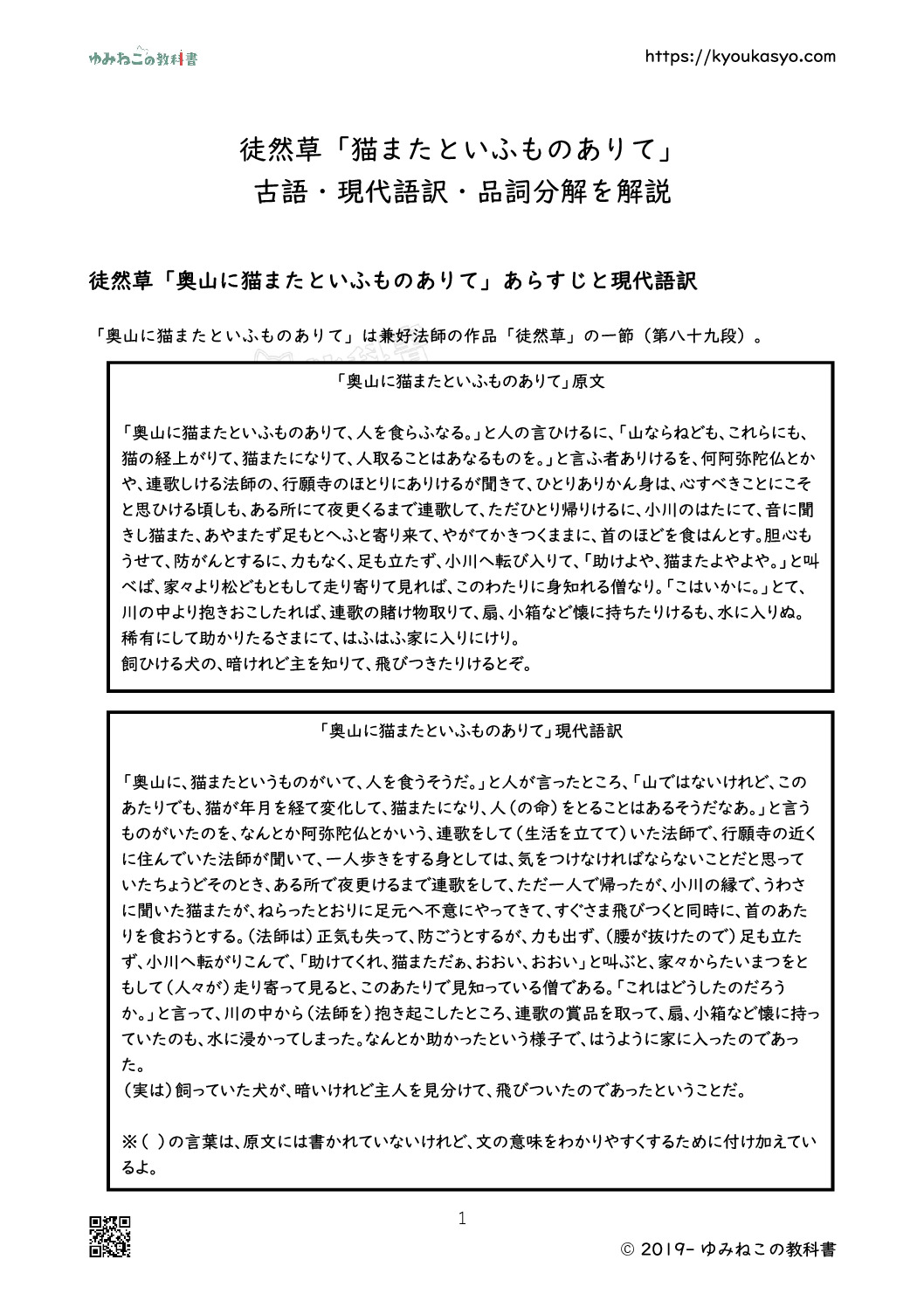

「奥山に猫またといふものありて」は兼好法師の作品「徒然草」の一節(第八十九段)だよ。

「徒然草」とは

「徒然草」は、兼好法師が書いた「随筆」。

冒頭の「つれづれなるままに」という部分から「つれづれぐさ」と名付けられたよ。

「草」は、「冊子」という意味だね。

上下二巻からなっていて、今回学習する「序段」の他に243段に分かれているよ。

清少納言の「枕草子」、鴨長明の「方丈記」、そして兼好の「徒然草」は三大随筆と呼ばれているんだ。

徒然草「奥山に猫またといふものありて」あらすじ

「奥山に猫またといふものありて」あらすじ(ざっくり口語訳)

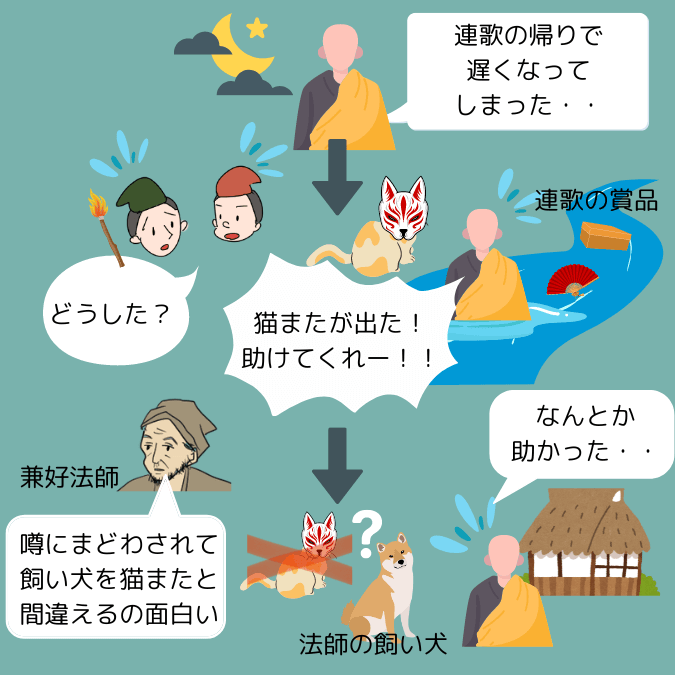

奥山に猫またというのがいて、人を食べるそうだ。山でなくたって、長生きした猫が猫またになって人を食べることもあるという話を聞いていた僧は、ある夜遅く、連歌の帰りに1人で帰ることになった。

すると小川の縁で、なんとうわさに聞いていた猫またが不意に飛びつき首のあたりを食べようとする。

腰も抜け、正気を失った僧は小川へ転がり込み助けを呼ぶ。

連歌の賞品は水に浸かってしまったものの、人々に抱き起こされなんとか助かった僧は這うように家に入る。

実は飼っていた犬が飛びついただけだったそうだ。

徒然草「奥山に猫またといふものありて」原文

「奥山に猫またといふものありて、人を食らふなる。」と人の言ひけるに、「山ならねども、これらにも、猫の経上がりて、猫またになりて、人取ることはあなるものを。」と言ふ者ありけるを、何阿弥陀仏とかや、連歌しける法師の、行願寺の辺にありけるが聞きて、ひとり歩かん身は、心すべきことにこそと思ひける頃しも、ある所にて夜更くるまで連歌して、ただひとり帰りけるに、小川の端にて、音に聞きし猫また、あやまたず足もとへふと寄り来て、やがてかきつくままに、頸のほどを食はんとす。胆心もうせて、防がんとするに、力もなく、足も立たず、小川へ転び入りて、「助けよや、猫またよやよや。」と叫べば、家々より松どもともして走り寄りて見れば、このわたりに身知れる僧なり。「こはいかに。」とて、川の中より抱きおこしたれば、連歌の賭け物取りて、扇、小箱など懐に持ちたりけるも、水に入りぬ。稀有にして助かりたるさまにて、這ふ這ふ家に入りにけり。

飼ひける犬の、暗けれど主を知りて、飛びつきたりけるとぞ。

徒然草「奥山に猫またといふものありて」現代語訳

徒然草「奥山に猫またといふものありて」現代語訳

「奥山に、猫またというものがいて、人を食うそうだ。」と人が言ったところ、「山ではないけれど、このあたりでも、猫が年月を経て変化して、猫またになり、人(の命)をとることはあるそうだなあ。」と言うものがいたのを、なんとか阿弥陀仏とかいう、連歌をして(生計を立てて)いた法師で、行願寺の近くに住んでいた法師が聞いて、一人歩きをする身としては、気をつけなければならないことだと思っていたちょうどそのとき、ある所で夜更けるまで連歌をして、ただ一人で帰ったが、小川の縁で、うわさに聞いた猫またが、ねらったとおりに足元へ不意にやってきて、すぐさま飛びつくと同時に、首のあたりを食おうとする。(法師は)正気も失って、防ごうとするが、力も出ず、(腰が抜けたので)足も立たず、小川へ転がりこんで、「助けてくれ、猫まただぁ、おおい、おおい」と叫ぶと、家々からたいまつをともして(人々が)走り寄って見ると、このあたりで見知っている僧である。「これはどうしましたか。」と言って、川の中から(法師を)抱き起こしたところ、連歌の賞品の扇、小箱など懐に持っていたのも、水に浸かってしまった。奇跡的に助かったという様子で、這うように家に入ったのであった。

(実は)飼っていた犬が、暗いけれど主人を見分けて、飛びついたのであったということだ。

※( )の言葉は、原文には書かれていないけれど、文の意味をわかりやすくするために付け加えているよ。

徒然草「奥山に猫またといふものありて」古語の意味

| 古語 | 意味 |

|---|---|

| 奥山 | 山奥 |

| 猫また | 猫の妖怪。尻尾が2つに分かれているとも言われている。 山の中に住んでいる猫またと、家の飼い猫が年老いて猫またになるものの2種類に分かれると言われている。 |

| 経上がる | 年月を経て変化する 【本文】猫の経上がりて、猫またになりて 昔の日本では「山の中にいる猫また」と、「人に飼われている猫が年老いて化けて「猫また」になったもの」がいると考えられていた。 |

| あなり | あ・なり(発音は「あンなり」※「文法」での説明を参照) あるということだ。あるようだ。 【本文】人取ることはあなるものを |

| …を | いろいろな語につく接続語。 文末に使い、「…なあ。」という感動や詠嘆の意味を持たせる。 【本文】人取ることはあなるものを |

| 何阿弥陀仏 | この話に出てくる法師のな前。兼好法師が名前をうろ覚えだったため、「ナントカ阿弥陀仏」という意味で「何+阿弥陀仏」と表現されている。「ナントカ阿弥陀仏とかいう僧」というイメージ。 |

| 連歌 | 複数の人が集まって、リレー形式に和歌を詠むゲームのようなもの。上の句と下の句を交互に詠み重ねていって、新しい作品を作る。景品などが用意されることもあった。 |

| 行願寺 | 京都にある天台宗の寺院。 |

| 辺 | 「ほとり」と読む。付近・周辺。 ※教科書によっては読み方が「へん」となっている場合もあるため、テストでは教科書と授業で習ったとおりにすると安心。 |

| 心す | 気をつける。注意する。用心する。 【本文】心すべきことにこそと思ひける頃しも |

| 頃しも | ちょうどそのころ。 【本文】心すべきことにこそと思ひける頃しも |

| 更くる | 更ける。夜が深くなる。 |

| 端 | わき・そば・ほとり。 |

| 音に聞きし | 噂に聞く。 【本文】音に聞きし猫また つまり、「あの噂に聞いていた猫またが」というイメージ。 |

| あやまたず | 「過たず」と書く。 まちがいなく。ねらったとおりに。 【本文】あやまたず足もとへふと寄り来て |

| やがて | すぐさま。ただちに。 現代語の「しばらくして」というイメージとは異なるので、注意しよう。 【本文」やがてかきつくままに |

| かきつく | 飛びつく・しがみつく。 |

| 胆心 | 「きもこころ」とも読む。 胆と心のこと。精神。正気。 【本文】胆心もうせて、防がんとするに |

| よや | 間投助詞「よ」+間投助詞「や」 人に強く呼びかける語。 おおい・よう 【本文】助けよや、猫またよやよや |

| 松 | 松明のことを略した語。 松明とは、手で持てるようにした火のついた木切れなどのこと。 燃えやすい松脂を浸した布きれを巻きつけて使う。 |

| いかに | 「如何に」と書く。 形容動詞「いかなり」の連用形「いかに」からできた語。 どんなふうに・どのように |

| 希有 | めずらしいこと。めったにないこと。不思議なこと。 【本文】希有にして助かりたるさまに めずらしく助かったということは、「なんとか助かった」「奇跡的に助かった」というイメージ |

徒然草「奥山に猫またといふものありて」テスト対策ポイント

「奥山に猫またといふものありて」のテストでよく問題にされる、お話の内容や登場人物などについてのポイントを確認しよう。

どうして法師は「ひとり歩かん身は、心すべきことにこそ」と思ったのか?

「ひとり歩かん身は、心すべきことにこそ」とは、「1人歩きをする身としては、気をつけなければならない」と思ったと言うことだね。

法師はどうしてこう思ったかというと、「奥山に猫またという人を食う妖怪がいる」ということを聞いて、さらにその猫または「山ではない、このあたりにも出る」ということを聞いたからだね。

山奥にいる妖怪なら、山に入らなければ安全かもしれないけれど、このあたり(つまり、法師が住んでいる町中)でも、猫またが出るとなると安心できないよね。

しかも、法師の仕事は「連歌」で、当時、連歌は夜に行われることが多かったと言われているんだ。

昼間ならまだしも、夜にひとりで歩くことが多い法師にとっては、「町中で人を喰う猫またが出る」なんて噂は怖くてしかたがないよね。

「このあたりにも猫またが出るなら、1人で歩く自分は猫またに襲われないように気をつけなければならない」と思ったということだね。

テストで、なぜ法師は「ひとり歩かん身は、心すべきことにこそ」と思ったのか理由を答える問題だったら、「このあたりにも猫またが出るという話を聞いたから」が答えになるね。

猫またのうわさを聞いて、法師はどんなことを思いましたか?という問題パターンで出たりもするよ。

その場合は、原文なら「ひとり歩かん身は、心すべきことにこそ」だし、現代語で答えるなら「一人歩きをする身としては、気をつけなければならないことだ」となるね。

猫またのうわさの内容とは

猫またのうわさとは、くわしくどんな内容なのか整理しよう。

猫またのうわさには、「山奥のうわさ」と「町中のうわさ」の2つがあるよ。

| 山奥のうわさ | 町中のうわさ | |

|---|---|---|

| 原文 | 「奥山に猫またといふものありて、人を食らふなる。」 | 「山ならねども、これらにも、猫の経上がりて、猫またになりて、人取ることはあなるものを。」 |

| 現代語訳 | 「奥山に猫またといふものがいて、人を食うそうだ」 | 「このあたりにも、猫が年をとって変化して猫又となり、人をとって食うことがあるそうだ」 |

| 猫またが出る場所 | 山奥 | このあたり(法師が住んでいる町中) |

| どんな猫またか | 山奥に住んでいる猫の妖怪 | 人に飼われていた猫が、年老いて猫またになったもの |

| 何をするのか | 人を喰う | 人をとって喰う |

猫またの正体はなんだったのか

法師は、連歌の帰り道に猫またに襲われたね。この法師を襲ったのは本当に猫まただったのかな?

最後の一文「飼ひける犬の、暗けれど主を知りて、とびつきたりけるとぞ。」というのはまさか…

そう、実は「飛びついた」のは法師が飼っていた犬だったというオチだね。

暗かったけれど、犬は鼻がいいので、ご主人様を見つけて喜んで飛びついたんだね。

けれど猫またのうわさを聞いてすっかり臆病になっていた法師にとってみると、暗い夜道で突然何かに飛びつかれたら驚くのも無理はないね。

テストの問題では「猫またの正体を本文から書き抜きなさい」という形で出ることが多いよ。

答えは「飼ひける犬」だね。

なぜ法師は飼い犬を猫またと間違えたのか

テストでは、「なぜ、法師は飼い犬と猫またを間違えたのか」を説明する問題が出ることもあるよ。

法師は、「奥山に猫またといふものありて、人を食らふなる。」「山ならねども、これらにも、猫の経上がりて、猫またになりて、人取ることはあなるものを。」と、猫またについてのうわさを聞いていたね。

そして「ひとり歩かん身は、心すべきことにこそ」と、仕事柄よく夜にひとり歩きをする自分は気をつけなければ、と思っていたよね。

もし自分にはあんまり関係がなさそうなうわさだったら気にならなかったかもしれないけれど、夜にひとり歩きする=猫またに遭う可能性が高い、とビクビクしてしまう気持ちもわかるね。

そんな中、よく見えない暗い夜に、突然飛びかかられたわけだから、飼い犬を思わず猫まただと早とちりしてしまったんだね。

「奥山に猫またといふものありて」のテーマと面白さ

この「奥山に猫またといふものありて」のお話のテーマは、「うわさにふりまわされて、飼っている犬のことを猫まただと思ってしまった法師(人間)のこっけいさ」だよ。

「実は飼い犬だったよ」という一文が最後に出てくるのは、筆者の兼好法師が読み手にも「え?本当に猫またはいるの?」とか、「法師は無事なのかな??」と少しハラハラさせておいて、「なんだ。飼い犬を間違えたのか(笑)」と笑いで終わらせようとしているんだね。

いわゆる漫才やお笑いの「オチ」というところかな。

「こはいかに。」の後に省略された言葉について

法師が助けを呼ぶと、近所の人々が駆けつけて「こはいかに。」と言うね。

テストでは、この「こはいかに。」の後に省略された言葉は何か?という問題が出ることもあるよ。

「こはいかに。」の「こは」は、「これは」という意味だね。

「いかに」は「どう(どのように)」だね。

法師が夜中に叫び声をあげたんだから、近所の人は驚いて駆けつけて、「一体どうしたんですか?」と声をかけるよね。

つまり、「これはどうしたの?」が省略されて「これはどう」の部分までしか原文には書かれていないということ。

なので、省略されているのは「したの?」の部分になるね。

「したの」は、サ行変格活用動詞の「す」の連用形「し」に、

完了の助動詞「つ」の連体形「つる」で「しつる」になるよ。

法師に対して、町の人々が尊敬語を使って「どうされたのですか?」という表現をすると考えるなら、「し給ふ」になるよ。

徒然草「奥山に猫またといふものありて」文法

「奥山に猫またといふものありて」で重要な文法を紹介するよ。

テストでは「奥山に猫またといふものありて」の中で使われている言葉の活用の種類や活用形を聞かれることも多いので、確認をしておこう。

「奥山に猫またといふものありて、人を食らふなる。」の「なる。」について

「奥山に猫またごいふものありて、人を食らふなる。」とあるけれど、なぜ文末の「なり」が連体形の「なる」で終わってしまっているのか?がよくわからないという意見が多いよ。

これは「連体止め・連体形止め・連体形終止法」と呼ばれる、古典の修辞技法なんだ。

連体形で止めることで、余韻をのこしたり、文末に詠嘆の意味をもたせる効果があるよ。

ただこの「なる。」にはもうひとつ考え方があって、言葉は時代ともに変化するものだよね。

古文では文章の終わりに「なり」と言っていても、現代では「なる」とか「する」の連体形が終止形になっているね。

これがいつ変わったのかというと、人々に使われるあいだに、だんだんと自然に変わって行ったんだよね。

兼好法師が活躍した鎌倉~南北朝時代には、話し言葉では文末を現代のように連体形で終わらせるようになっていたと考えられるんだ。

「奥山に猫またといふものありて、人を食らふなる。」の部分は、町の人が話しているセリフだよね。つまり、話し言葉。

だから、連体形の「なる。」で終わっているんだと考えることもできるよ。

参考書や授業では「連体止め」で余韻を残していると説明されることが多いよ。テストでは、授業で習ったとおりにするのが一番安心だよ。

「人とることはあなるものを」 の「あ」について

「あなる」の「あ」は、本当はラ行変格活用の動詞「あり」の連体形「ある」なんだ。

でも、そのまま読み上げると「あるなる」となって少し言いづらいよね。

そこで発音しやすくするために撥音(はつおん:「ん」のような、はねる音)に変えることがあるんだ。

これを「撥音便(はつおんびん)」というよ。

なので、「ある」は撥音便化して「あん」になるんだ。つまり、「あんなり」となるわけだね。たしかに、これなら発音しやすいよね。

すこしややこしいのが、その「ん」が文として書くときに消えてしまうケースがあるんだ。

「ラ行変格活用」や「ラ変型(「たり」のように、ラ行変格活用動詞と同じように活用する活用語のこと)」に、「伝聞・推定」の「なり・めり・べし」がくっつくとき、撥音便の「ん」は消えてしまうよ(必ず消えるわけではない)。

なんでそんなややこしいことが!?と思うよね。

理由はズバリ、昔の日本には、ひらがなの「ん」がなかったから。

「ん」が日本で一般的に使われるようになったのは、室町時代とか、江戸時代など色々な説があるけれど、少なくとも兼好法師が活躍していた鎌倉~南北朝時代にはまだ「ん」は無かったと考えられるよ。

発音的には「あんなり」と言っていたけれど、それを表記する方法がなかったから、書くときは「あなり」になった、ということだね。

話は戻って、「ある+なる」は、ラ行変格活用の「ある」と伝聞の助動詞「なり(「なる」の連体形)」がくっついているので、撥音便の「ん」が消えてしまっているんだ。

このように撥音便が表記上に消えてしまうことを、「撥音便の無表記」と呼ぶよ。

表記上は「ん」が消えてしまっているけれど、読むときは「あんなり」と読むので注意しよう。

「連歌しける法師の、行願寺の辺にありけるが聞きて」の格助詞「の」について

「連歌しける法師の」の格助詞「の」は、同格の「の」だよ。

つまり、「連歌しける法師」=「行願寺の辺にありける」ということになって、「連歌を仕事としている法師」と「行願寺のあたりに住んでいる法師」は同一人物だよ、という意味だね。

現代語訳するときは、「の」を「で」に置き換えると訳しやすいよ。

「法師の、行願寺の辺にありけるが聞きて」なら、「連歌する法師で、行願時のそばにいた法師が聞いて」となるね。

「飼ひける犬の、暗けれど主を知りて」の接続助詞「ど」について

「ど」は、逆接の接続助詞で、活用語の已然形にくっつくよ。

逆接だから、「暗い」と「主を知る(主だとわかる)」の関係は「暗いのに、主がわかった」となるよね。

「ど」がくっついている活用語は「暗し」で、活用はク活用で「暗く(未然・連用)」「暗し(終止)」「暗き(連体)」「暗けれ(已然)」なので、已然形の「暗けれ」に「ど」がくっついて、「暗けれど」となっているんだね。

「飛びつきたりけるとぞ」の「ぞ」について

「飼ひける犬の、暗けれど主を知りて飛びつきたりけるとぞ」の格助詞「と」+係助詞「ぞ」は、文末に用いられて、「…ということだ」という伝聞または不確実な内容であることをあらわすよ。

「ぞ」は強調の係助詞で、本当なら連体形の結びになるのだけれど、ここでは省略されているんだ。

このように、係り結びが省略されていることを「係り結びの省略」というよ。

省略されている結びは、「言ふ・言へる・聞く」などが考えられるね。

では、どうして結びが省略されてしまうのかというと、ズバリ「言わなくても分かりきっているから」。書くまでもないということだね。

この「係り結びの省略」、「係り結びの消滅・結びの流れ」と混同しないように注意しよう。

「係り結びの省略」はあくまでも書かなくてもわかるものを「省略」していて、「結びの消滅・結びの流れ」は文末を結ぶはずが、接続助詞が接続していることで結べなくなっているものだよ。

活用の種類と活用形について

「奥山に猫またといふものありて」で使われている言葉の活用の種類と活用形を答えられるようにしておこう!

| 経上がり | ラ行四段活用(ら・り・る・る・れ・れ) 連用形 |

| 更くる | カ行下二段活用(け・け・く・くる・くれ・けよ) 連体形 |

| 希有に | 終止形は「希有なり」 ナリ活用の形容動詞 連用形 |

| 暗けれ | ク活用の形容詞 已然形 |

「奥山に猫またといふものありて」助動詞一覧

「奥山に猫またといふものありて」の助動詞の意味と活用をすべてまとめたよ。

| 原文 | 助動詞 | 意味 | 活用 |

|---|---|---|---|

| 人を食らふなる | なる | 伝聞 | 「なり」の連体形 |

| 人の言ひける | ける | 過去 | 「けり」の連体形 |

| 山ならねども | なら | 断定 | 「なり」の未然形 |

| 山ならねども | ね | 打消 | 「ず」の已然形 |

| 人取ることはあなるものを | なる | 伝聞 | 「なり」の連体形 |

| 言ふ者ありけるを | ける | 過去 | 「けり」の連体形 |

| 連歌しける法師 | ける | 過去 | 「けり」の連体形 |

| 行願寺のほとりにありける | ける | 過去 | 「けり」の連体形 |

| ひとりありかん身は | ん | 婉曲 | 「む」の連体形 |

| 心すべきことにこそ | べき | 当然 | 「べし」の連体形 |

| 心すべきことにこそ | に | 断定 | 「なり」の連用形 |

| 思ひける頃しも | ける | 過去 | 「けり」の連体形 |

| ただひとり帰りけるに | ける | 過去 | 「けり」の連体形 |

| 音に聞きし猫また | し | 過去 | 「き」の連体形 |

| あやまたず足もとへ | ず | 打消 | 「ず」の連用形 |

| 首のほどを食はんとす | ん | 意志 | 「ん」んの終止形 |

| 防がんとするに | ん | 意志 | 「ん」の終止形 |

| 身知れる僧なり | る | 存続 | 「り」の連体形 |

| 身知れる僧なり | なり | 断定 | 「なり」の終止形 |

| 抱きおこしたれば | たれ | 完了 | 「たり」の已然形 |

| 懐に持ちたりけるも | たり | 存続 | 「たり」の連用形 |

| 懐に持ちたりけるも | ける | 過去 | 「けり」の連体形 |

| 水に入りぬ | ぬ | 完了 | 「ぬ」の終止形 |

| 助かりたるさまにて | たる | 完了 | 「たり」の連体形 |

| 家に入りにけり | に | 完了 | 「ぬ」の連用形 |

| 家に入りにけり | けり | 過去 | 「けり」の終止形 |

| 飼ひける犬の | ける | 過去 | 「けり」の連体形 |

| 飛びつきたりけるとぞ | たり | 完了 | 「たり」の連用形 |

| 飛びつきたりけるとぞ | けり | 過去 | 「けり」の連体形 |

徒然草「奥山に猫またといふものありて」品詞分解

「奥山に猫またといふものありて、人を食らふなる。」

| 奥山 | 名詞 |

| に | 格助詞:場所 |

| 猫また | 名詞 |

| と | 格助詞:引用 |

| いふ | 動詞:ハ行四段活用「いふ」の連体形 |

| もの | 名詞 |

| あり | 動詞:ラ行変格活用「あり」の連用形 |

| て | 接続助詞:単純接続 |

| 人 | 名詞 |

| を | 格助詞:動作の対象 |

| 食らふ | 動詞:ハ行四段活用「食らふ」の終止形 |

| なる | 助動詞:伝聞「なり」の連体形 |

と人の言ひけるに、「山ならねども、これらにも、

| と | 格助詞:引用 |

| 人 | 名詞 |

| の | 格助詞:主格 |

| 言ひ | 動詞:ハ行四段活用「言ふ」の連用形 |

| ける | 助動詞:過去「けり」の連体形 |

| に | 接続助詞:単純接続 |

| 山 | 名詞 |

| なら | 助動詞:断定「なり」の未然形 |

| ね | 助動詞:打ち消し「ず」の已然形 |

| ども | 接続助詞:逆接 |

| これら | 代名詞 |

| に | 格助詞:場所 |

| も | 係助詞:添加 |

猫の経上がりて、猫またになりて、

| 猫 | 名詞 |

| の | 格助詞:主格 |

| 経上がり | 動詞:ラ行四段活用「経上がる」の連用形 |

| て | 接続助詞:単純接続 |

| 猫また | 名詞 |

| に | 格助詞:結果 |

| なり | 動詞:ラ行四段活用「なり」の連用形 |

| て | 接続助詞:単純接続 |

人取ることはあなるものを。」と言ふ者ありけるを、

| 人 | 名詞 |

| とる | 動詞:ラ行四段活用「とる」の連体形 |

| こと | 名詞 |

| は | 係助詞:提示 |

| あ | 動詞:ラ行変格活用「あり」の連体形撥音便無表記 |

| なる | 助動詞:伝聞「なり」の連体形 |

| ものを | 終助詞:詠嘆 |

| と | 格助詞:引用 |

| 言ふ | 動詞:ハ行四段活用「言ふ」の連体形 |

| 者 | 名詞 |

| あり | 動詞:ラ行変格活用「あり」の連用形 |

| ける | 助動詞:過去「けり」の連体形 |

| を | 格助詞:動作の対象 |

何阿弥陀仏とかや、連歌しける法師の、行願寺のほとりにありけるが聞きて、

| 何阿弥陀仏 | 名詞 |

| と | 格助詞:引用 |

| か | 係助詞:疑問 |

| や | 間投助詞:詠嘆 |

| 連歌 | 名詞 |

| し | 動詞:サ行変格活用「する」の連用形 |

| ける | 助動詞:過去「けり」の連体形 |

| 法師 | 名詞 |

| の | 格助詞:同格 |

| 行願寺 | 名詞 |

| の | 格助詞:連体修飾格 |

| ほとり | 名詞 |

| に | 格助詞:場所 |

| あり | 動詞:ラ行変格活用「あり」の連用形 |

| ける | 助動詞:過去「けり」の連体形 |

| が | 格助詞:主格 |

| 聞き | 動詞:カ行四段活用「聞く」の連用形 |

| て | 接続助詞:単純接続 |

ひとりありかん身は、心すべきことにこそと思ひける頃しも、

| ひとり | 名詞 |

| ありか | 動詞:カ行四段活用「ありく」の未然形 |

| ん | 助動詞:婉曲「む」の連体形 |

| 身 | 名詞 |

| は | 係助詞:提示 |

| 心す | 動詞:サ行変格活用「心す」の終止形 |

| べき | 助動詞:当然「べし」の連体形 |

| こと | 名詞 |

| に | 助動詞:断定「なり」の連用形 |

| こそ | 係助詞:強調 |

| と | 格助詞:引用 |

| 思ひ | 動詞:ハ行四段活用「思ふ」の連用形 |

| ける | 助動詞:過去「けり」の連体形 |

| ころ | 名詞 |

| しも | 副助詞:強調 |

ある所にて夜更くるまで連歌して、ただひとり帰りけるに、

| ある | 連体詞 |

| 所 | 名詞 |

| にて | 格助詞:場所 |

| 夜 | 名詞 |

| 更くる | 動詞:カ行下二段活用「更くる」の連体形 |

| まで | 副助詞:範囲 |

| 連歌 | 名詞 |

| し | 動詞:サ行変格活用「す」の連用形 |

| て | 接続助詞:単純接続 |

| ただ | 副詞 |

| ひとり | 名詞 |

| 帰り | 動詞:ラ行四段活用「帰る」の連用形 |

| ける | 助動詞:過去「けり」の連体形 |

| に | 接続助詞:単純接続 |

小川のはたにて、音に聞きし猫また、あやまたず足もとへふと寄り来て、

| 小川 | 名詞 |

| の | 格助詞:連体修飾格 |

| 端 | 名詞 |

| にて | 格助詞:場所 |

| 音 | 名詞 |

| に | 格助詞:手段 |

| 聞き | 動詞:カ行四段活用「聞く」の連用形 |

| し | 助動詞:過去「き」の連体形 |

| 猫また | 名詞 |

| あやまた | 動詞:タ行四段活用「あやまつ」の未然形 |

| ず | 助動詞:打ち消し「ず」の連用形 |

| 足もと | 名詞 |

| へ | 格助詞:方向 |

| ふと | 副詞 |

| 寄り来 | 動詞:カ行変格活用「寄り来」の連用形 |

| て | 接続助詞:単純接続 |

やがてかきつくままに、首のほどを食はんとす。

| やがて | 副詞 |

| かきつく | 動詞:カ行四段活用「かきつく」の連体形 |

| まま | 名詞 |

| に | 格助詞:時間 |

| 首 | 名詞 |

| の | 格助詞:連体修飾格 |

| ほど | 名詞 |

| を | 格助詞:動作の対象 |

| 食は | 動詞:ハ行四段活用「食ふ」の未然形 |

| ん | 助動詞:意志「ん」の終止形 |

| と | 格助詞:引用 |

| す | 動詞:サ行変格活用「す」の終止形 |

胆心もうせて、防がんとするに、力もなく、足も立たず、小川へ転び入りて、

| 肝心 | 名詞 |

| も | 係助詞:強調 |

| 失せ | 動詞:サ行下二段活用「失す」の連用形 |

| て | 接続助詞:単純接続 |

| 防が | 動詞:ガ行四段活用「防ぐ」の未然形 |

| ん | 助動詞:意志「ん」の終止形 |

| と | 格助詞:引用 |

| する | 動詞:サ行変格活用「す」の連体形 |

| に | 接続助詞:逆接 |

| 力 | 名詞 |

| も | 係助詞:列挙 |

| なく | 形容詞:「なし」の連用形 |

| 足 | 名詞 |

| も | 係助詞:列挙 |

| 立た | 動詞:タ行四段活用「立つ」の未然形 |

| ず | 助動詞:打ち消し「ず」の連用形 |

| 小川 | 名詞 |

| へ | 格助詞:帰着 |

| 転び入り | 動詞:ラ行四段活用「転び入る」の連用形 |

| て | 接続助詞:単純接続 |

「助けよや、猫またよやよや。」と叫べば、

| 助けよ | 動詞:カ行下二段活用「助く」の命令形 |

| や | 間投助詞:呼びかけ |

| 猫また | 名詞 |

| よ | 間投助詞:呼びかけ |

| や | 間投助詞:呼びかけ |

| 猫また | 名詞 |

| よ | 間投助詞:呼びかけ |

| や | 間投助詞:呼びかけ |

| と | 格助詞:引用 |

| 叫べ | 動詞:バ行四段活用「叫ぶ」の已然形 |

| ば | 接続助詞:理由・原因 |

と叫べば、家々より松どもともして走り寄りて見れば、このわたりに身知れる僧なり。

| 家々 | 名詞 |

| より | 格助詞:起点 |

| 松ども | 名詞 |

| ともし | 動詞:サ行四段活用「ともす」の連用形 |

| て | 接続助詞:単純接続 |

| 走り寄り | 動詞:ラ行四段活用「走り寄る」の連用形 |

| て | 接続助詞:単純接続 |

| 見れ | 動詞:マ行上一段活用「見る」の已然形 |

| ば | 接続助詞:原因・理由 |

| こ | 代名詞 |

| の | 格助詞:連体修飾格 |

| わたり | 名詞 |

| に | 格助詞:場所 |

| 見知れ | 動詞:ラ行四段活用「見知る」の命令形 |

| る | 助動詞:存続「り」の連体形 |

| 僧 | 名詞 |

| なり | 助動詞:断定「なり」の終止形 |

「こはいかに。」とて、川の中より抱きおこしたれば、

| こ | 代名詞 |

| は | 係助詞:提示 |

| いかに | 形容動詞:「いかなり」の連用形 |

| とて | 格助詞:引用 |

| 川 | 名詞 |

| の | 格助詞:連体修飾格 |

| 中 | 名詞 |

| より | 格助詞:起点 |

| 抱き起こし | 動詞:サ行四段活用「抱き起こす」の連用形 |

| たれ | 助動詞:完了「たり」の已然形 |

| ば | 接続助詞:原因・理由 |

連歌の賭け物取りて、扇、小箱など懐に持ちたりけるも、水に入りぬ。

| 連歌 | 名詞 |

| の | 格助詞:連体修飾格 |

| 賭物 | 名詞 |

| とり | 動詞:ラ行四段活用「とる」の連用形 |

| て | 接続助詞:単純接続 |

| 扇 | 名詞 |

| 小箱 | 名詞 |

| など | 副助詞:例示 |

| 懐 | 名詞 |

| に | 格助詞:場所 |

| 持ち | 動詞:タ行四段活用「持つ」の連用形 |

| たり | 助動詞:存続「たり」の連用形 |

| ける | 助動詞:過去「けり」の連体形 |

| も | 係助詞:添加 |

| 水 | 名詞 |

| に | 格助詞:場所 |

| 入り | 動詞:ラ行四段活用「入る」の連用形 |

| ぬ | 助動詞:完了「ぬ」の終止形 |

稀有にして助かりたるさまにて、はふはふ家に入りにけり。

| 希有に | 形容動詞:「希有なり」の連用形 |

| して | 接続助詞:単純接続 |

| 助かり | 動詞:ラ行四段活用「助かる」の連用形 |

| たる | 助動詞:完了「たり」の連体形 |

| さま | 名詞 |

| にて | 格助詞:状態 |

| はふはふ | 副詞 |

| 家 | 名詞 |

| に | 格助詞:場所 |

| 入り | 動詞:ラ行四段活用「入る」の連用形 |

| に | 助動詞:完了「ぬ」の連用形 |

| けり | 助動詞:過去「けり」の終止形 |

飼ひける犬の、暗けれど主を知りて、飛びつきたりけるとぞ。

| 飼ひ | 動詞:ハ行四段活用「飼ふ」の連用形 |

| ける | 助動詞:過去「けり」の連体形 |

| 犬 | 名詞 |

| の | 格助詞:主格 |

| 暗けれ | 形容詞:「暗し」の已然形 |

| ど | 接続助詞:逆接 |

| 主 | 名詞 |

| を | 格助詞:動作の対象 |

| 知り | 動詞:ラ行四段活用「知る」の連用形 |

| て | 接続助詞:単純接続 |

| 飛びつき | 動詞:カ行四段活用「飛びつく」の連用形 |

| たり | 助動詞:完了「たり」の連用形 |

| ける | 助動詞:過去「けり」の連体形 |

| と | 格助詞:引用 |

| ぞ | 係助詞:強調 |

ここまで学習できたら、「奥山に猫またといふものありけり」のテスト対策練習問題ページにチャレンジしよう!

一問一答動画もあるよ!

運営者情報

ゆみねこ

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。

-

ありがとうございます!!

-

授業の予習の参考になりました!

分かりやすくて助かります -

わかりやすかった

-

とても細かいところまで書かれてて

効率の良い勉強ができて嬉しかった -

すきっちゅーの!

-

授業にとても役立ちました!

-

テスト勉強に役立ちました。

-

テスト勉強で役立ちました。ありがとうございます。

-

まるパクりました!!あざーす!!

わかりやすかった!