土佐日記「門出➀」本文・現代語訳と品詞分解をわかりやすく解説

高校古文で学習する土佐日記の「門出」について、冒頭「男もすなる日記といふものを」から「潮海のほとりにてあざれあへり」の部分までの現代語訳、文法の重要ポイント、品詞分解などテスト対策に役立つポイントを解説するよ。

土佐日記「門出」テスト対策ポイントまとめ

- 土佐日記の成立は平安時代

- 日本最古の日記文学

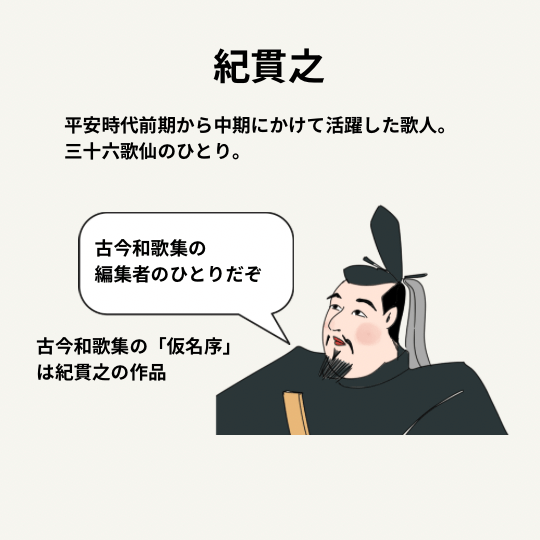

- 作者は平安時代の歌人の紀貫之(古今和歌集編集者・仮名序を作成した)

- 「門出」の内容は、国司の任務を終え、京へと出発する人物の旅路の出来事と心情を記したもの。

- 女性が使うことが一般的だったひらがなを使用するため、女を名乗っているという考えがある。

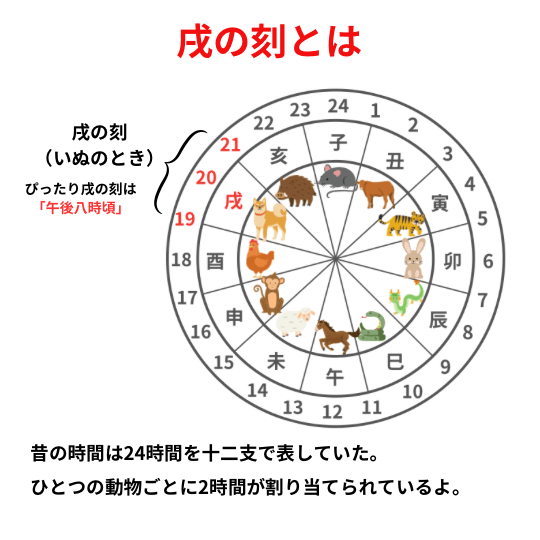

- 「戌の刻」は午後八時頃

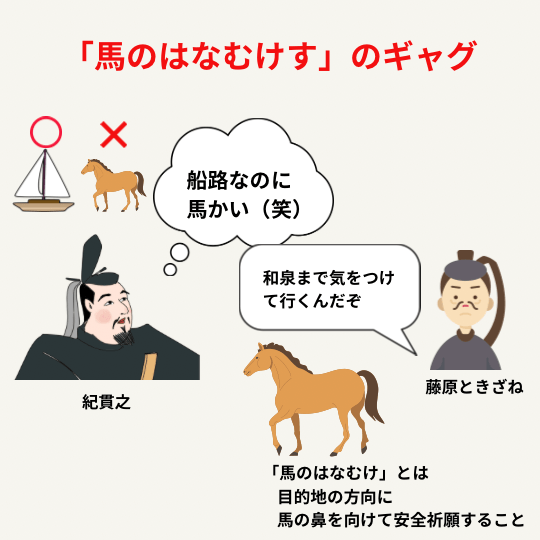

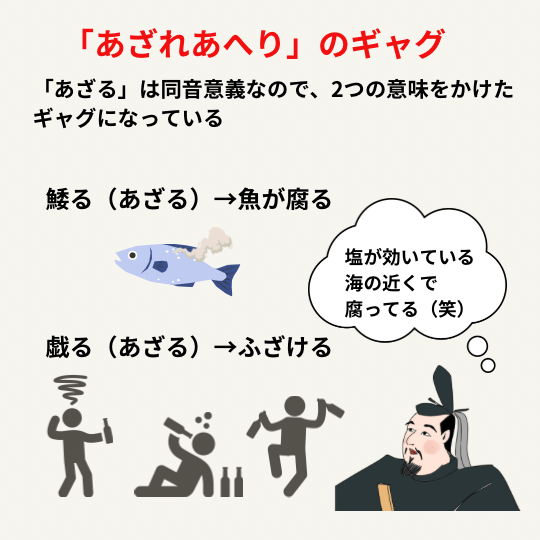

- 「船路なのに馬のはなむけ」「塩の効いている海のそばなのにあざる(腐る)」という2箇所が面白いポイント

- 「男もすなる」と「するなり」の「なり」の使い分けに注意する

- 「知る知らぬ」と「夜更けぬ」の「ぬ」の違いに注意する

- 「よく比べつる人々なむ」の係助詞の結びが流れている

土佐日記「門出」のアニメ調解説動画もあるよ!

移動時間や作業中に聞き流しをするだけでも重要語句が頭に入るので、オススメだよ!

土佐日記「門出」解説

土佐日記とは

土佐日記は、平安時代の貴族である紀貫之が書いたとされる日本で最初の日記文学だよ。

男性でありながら女性として「仮名文字」で日記を書くという、独特のスタイルが大きな特徴なんだ。

ダジャレのような言葉遊び(掛詞)が多く使われているところもポイントだよ。

成立は935年(承平5年)。一巻からなるよ。

土佐日記の内容は、紀貫之が勤めていた土佐の国司の任務を終えて、土佐から京まで帰る五十五日間の旅路の内容を記しているんだ。

内容としては、起きた出来事や、そのときの紀貫之の心情がメインになっているよ。

ところで、「土佐日記」は謎な部分が多いいんだ。

そもそもタイトルは「土佐日記」ではなく、「土左日記」なんだよ。

文化庁が運営している「文化庁オンライン」では、紀貫之が著した「土左日記」を、藤原為家が忠実に写した本の画像が載っているよ。

これを見ると、タイトルはたしかに「土左日記」となっていることがわかるね。

土佐日記の内容は、本当に起こっただろうという事実もあるけれど、ところどころにフィクションが混じっているよ。

途中に登場する「紀貫之とされる人物」が、和歌が苦手だったり(紀貫之は和歌の名手で三十六歌仙の一人)、ありえないことも織り交ぜられていたりするんだ。

だから、そもそも土佐日記は、フィクション要素をもつ作品で、「紀貫之が女になりきって書いた日記」という考え方自体が間違いではないかという見方もあるよ。だから、作品名も「土佐日記」ではなくあえて「土左日記」とされているのではないかと考えることもできるんだ。

そう考えると、なかなか面白いね。

作者の紀貫之について

紀貫之は、平安時代前期から中期にかけて活躍した歌人。三十六歌仙の一人。

和歌の腕前は神がかっていて、朝廷のとても偉い大臣が直々に紀貫之に「自分の代わりに和歌を作ってくれ」と頼みに来たり、「紀貫之が和歌を詠むと、幸運がもたらされた」なんて逸話も残っているんだ。

中学で学習した「古今和歌集」の編集者だし、和歌の本質とは何かを述べている「仮名序」は、歴史的にもとても重要な作品だったね。

土佐日記「門出」あらすじ

ある年、ある人は国司としての任務を終え門出する。

誰もが見送り、旅の安全を祈願し、無礼講とばかりに酒盛りをするのであった。

土佐日記「門出」原文

男もすなる日記(にき)といふものを、女もしてみむとて、するなり。

それの年の十二月(しはす)の二十日(はつか)あまり一日(ひとひ)の日の戌(いぬ)の刻(とき)に、門出す。

その由(よし)、いささかにものに書きつく。

ある人、県(あがた)の四年五年(よとせいつとせ)果てて、例のことどもみなし終へて、解由(げゆ)など取りて、住む館(たち)より出(い)でて、船に乗るべき所へ渡る。かれこれ、知る知らぬ、送りす。

年ごろよく比べつる人々なむ、別れがたく思ひて、日しきりにとかくしつつ、ののしるうちに、夜更けぬ。

二十二日(はつかあまりふつか)に、和泉(いづみ)の国までと、平らかに願(ぐわん)立つ。藤原(ふぢはら)のときざね、船路なれど、馬(むま)のはなむけす。上中下(かみなかしも)、酔(ゑ)ひ飽きて、いとあやしく、潮海(しほうみ)のほとりにて、あざれあへり。

土佐日記「門出」現代語訳

男も書くという日記というものを、女も書いてみようと思って書くのである。

ある年の十二月二十一日の午後八時頃に、出発する。

その様子を、ほんの少し紙に書きつける。

ある人が、国司としての任期の四、五年が終わって、習わしの事務引き継ぎを全て終わらせて、解由状などを受け取り、住んでいた国司の官舎から出て、船に乗ることになっている所へ移る。あの人、この人、知っている人、知らない人、見送りをする。この長年たいそう親しく交際していた人たちは、別れづらく思って、一日中、あれこれしながら、大騒ぎするうちに、夜が更けてしまった。

二十二日に、和泉の国まで無事であるようにと、神仏に祈願する。藤原のときざねが、船旅であるけれど、馬のはなむけ(送別の宴)をする。(身分の)高い者も、中くらいの者も、低い者もすっかり酔っぱらって、たいそう不思議なことに、潮海のそばで、ふざけ合っている。

土佐日記「門出」口語訳

男の人も書くという「日記」というものを、女の私も書いてみる。

ある年の十二月二十一日の午後八時頃、出発する。その状況をほんの少し紙に書いてみる。

ある人は国司としての4・5年の任務を終えて、習わしの事務引き継ぎも全部終わって、解由状などを受け取って、住んでいた官舎から出て、船にのることになっているところへ移った。あの人やらこの人やら、知っている人やら知らない人やらがみな見送りをする。長年親しくした人々は別れるのがつらいと思って、一日中、あれやこれやとしながら大騒ぎしているうちに、夜は更けた。

二十二日に、和泉(現在の大阪府南部)までは無事であるようにと、神様仏様に祈願をした。藤原のときざねは、船路だというのに「馬のはなむけ」をした。身分が高い人も、中くらいの人も、低い人も、みなすっかり酔っ払って、とても不思議なことに潮海のそばでふざけ合っている。

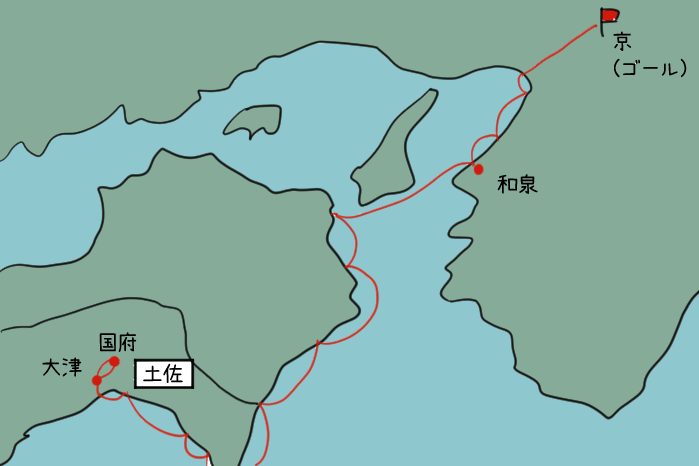

この「男もすなる日記といふものを」から「あざれあへり」までの内容を土佐日記の旅程図で見ると、「国府」から「大津」までの間のこと。

国府が出発地で、大津が「船に乗るべきところ」だね。

大津はたしかに「潮海のほとり」だね。

そして、後で説明をするけれど、和泉までの旅路は「船旅」だね。そして、かなり長い旅路だということがわかるね。

これは不安だし、無事に泉までたどりつけるよう神様や仏様に祈願したくなる気もちもよくわかるね。

土佐日記「門出」古語の意味

土佐日記「門出」でつかわれている古語の意味をまとめているよ。

「門出」の中での意味となるので、注意してね。

| 古語 | 意味 |

|---|---|

| 日記 | この頃の日記は、男性官人による「記録」としての役割をもつ漢文日記のこと。そのため、「男もすなる」と書かれているのである。 |

| それの年 | 「ある年」という意味だが、この「門出」では、作者の紀貫之が土佐を出発して京へ向かった934年(承平4年)のことである。 |

| 二十日あまり一日の日 | 二十日と、一日なので、つまり「21日」ということ。 |

| 戌の刻 | 「いぬのとき」と読む。午後八時頃のこと。 |

| 由 | ここでは、「その由」とは、「その状況」ということ。 「門出」は、紀貫之が土佐を出発して、京まで帰る旅路の状況を記したものなので、「その状況」という意味とするのが正しい。 |

| いささかなり | ほんのすこし |

| 県の四年五年 | 「あがたのよとせいつとせ」と読む。 紀貫之が国司として任務を努めた4・5年のこと。 |

| 例のことども | 紀貫之が国司としての任務を果たし、次に国司を務める人と引き継ぎを行ったことをさす。 |

| 解由 | 「げゆ」と読む。 当時は、国司などの業務の引き継ぎがきちんと行われたかを証明する「解由状」を朝廷へ提出する必要があった。 引継ぎする人が、前任者(ここでは紀貫之)がきちんと国司としての任務を行い、不正などしていなかったかを確認して、それを証明するために発行する。 |

| 館 | 「たち」と読む。 役人が宿泊したり住んだりする官舎のこと。 |

| かれこれ | あの人、この人 |

| 知る知らぬ | 知っている人も、知らない人も。つまり、「だれもかれもが」というイメージ。 知る知らぬ、送りす。とは、知っている人も、知らない人も、紀貫之の出発を見送りに来たということ。 |

| 年ごろ | 長い間、ずっと |

| 比べつる人々 | 親しく交際をしていた人々。 |

| 日しきりに | 一日中。「日しっきりなし」と考えると覚えやすい。 |

| とかくしつつ | あれこれ世話をしながら |

| ののしる | 大騒ぎをする |

| 和泉の国 | 現在の大阪府南部 |

| 平らかなり | 平穏・無事。 |

| 願立つ | 「ぐわんたつ」と読む。 神仏に願って祈ること。 |

| 藤原のときざね | 詳しくは判明していないが、国府の官吏と考えられる人物。 |

| 馬のはなむけ | 送別の宴のこと。餞別を贈ること。 そもそもは、旅人の安全を祈って、その人が乗る馬の鼻を旅先の方角に向けること。 また、「馬(むま)」という読み方は、馬の字音「マ」から変化して、平安時代以降は「むま」と表記されることが多かった。 |

| 上中下 | 「かみなかしも」と読む。 身分が高い人・中くらいの人・低い人のこと。 ここでは、上中下が「酔ひ飽きて」「あざれあへり」ということから、身分が高いとか低いとか関係なく酒盛りを楽しんでいたことを表している。いわゆる「無礼講」。 |

| 酔ひ飽きる | 「ゑひあきて」と読む。 「酔ひ」は、お酒で酔うこと。「飽く」は、十分とか、満足という意味。 つまり、「すっかり酔っ払って」というイメージ。 |

| あやしく | みっともないという意味があるが、ここでは、「不思議」という意味。 「いとあやしく」で、「たいそう不思議なことに」という意味。 この後の「潮海のほとりなのに、あざれあう」ジョークが来るので、「塩が効いている海のそばなのに、魚が腐るなんて」という意味で「たいそう不思議」となっている。 |

| 潮海のほとり | 潮海は、「塩の効いている海」。ほとりは、「そば」。 その後につづく「あざれあへり」の「あざる」は、ふざけるという意味だけれど、「魚が腐る」という意味もある。 塩が効いている海のそばでは、魚が腐るはずがないのに、というジョークを言うために、あえて「潮海」と表現しているのかもしれないね。 |

| あざれあへり | 「あざる」は「ふざける」という意味。また、「魚が腐る」という意味もある。 |

土佐日記「門出」内容とポイント

土佐日記「門出」のテスト問題を解くために知っておくべき、お話の内容やポイントを紹介するよ。

作者はなぜ女を名乗っているのか

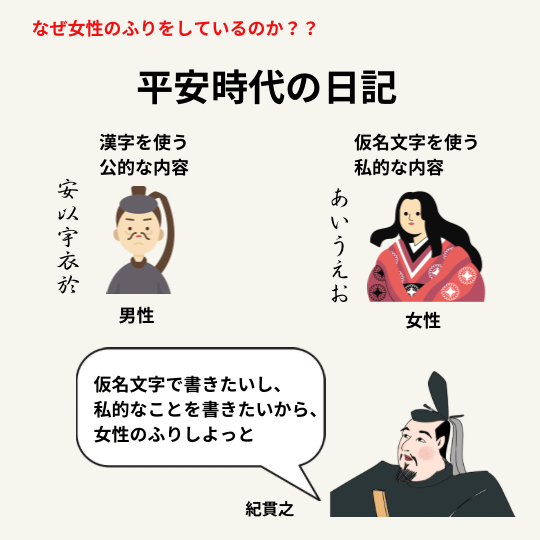

平安時代、男性の書く日記は、公的(仕事のこととか、政治の記録など)な内容で、漢字を使うのが一般的だったんだ。

それに対して女性の書く日記は、かな文字(ひらがな)を使って、日常のことや、自分の心情などが書かれていたよ。

作者の紀貫之は男性だけれど、私的な旅の内容やその時々の自分の感情を表現するために和歌をはじめとしたひらがなを使いたかったんだよ。

漢字よりも、ひらがなで書くほうが、自分の気持ちなどをストレートにわかりやすく表現することができるからね。

当時、漢字は男性、ひらがなは女性が使う、という風習があったから、紀貫之は冒頭の一文で自らを女性としたんだね。

つまり、男性なのにかな文字で日常の出来事や心情を書いたら「女々しい」と思われてしまうから、女性のふりをしたんだね。

「それの年」とは(なぜあいまいな表現なのか)

作者の紀貫之は、国司として土佐(現在の高知県)へ4~5年行っていたんだ。

ちなみに、この時の紀貫之の年齢は60歳ごろ。

934年にその任期が終わって、都のある京都へとうとう帰ることになった。

その年のことを「それの年」と言っているんだよ。

ではなぜはっきりと「934年」と書かずに、「それの年」だなんてぼやかして書いたのかというと、紀貫之はこの日記の中では女性のふりをしていたよね。

つまり、「この日記の作者は紀貫之だ」とバレたら困ってしまうよね。

はっきりと934年と書いてしまったら、「あれ?これって、紀貫之のことじゃない?」と分かってしまうから、あえて「それの年」というあいまいな表現をしたと考えることができるよ。

戌の刻とは何時か

「戌の刻」とは、「いぬのとき」と読むよ。

テストでは、戌の刻が何時をさすのか?という問題がよく出るよ。

昔の時間は、24時間を「子(ね)、丑(うし)、寅(とら)、卯(う)、辰(たつ)、巳(み)、午(うま)、未(ひつじ)、申(さる)、酉(とり)、戌(いぬ)、亥(い)」の十二支で表すので、ひとつの動物ごとに2時間が割り当てられているよ。

もし「戌の刻」が何時か忘れてしまっても、23時から午前1時が、「子」なので、そこから順番に当てはめていけば、「戌」は19時から21時までということがわかるね。

答え方としては、「午後八時頃」となるよ。

なぜ、「午後八時頃」と答えるのかというと、「ぴったり戌の刻」である「正刻」は、午後八時なんだ。

「ぴったり12時」のことを「正午」というよね。これは、午の刻(午前11時から午後1時)の正刻だから、正午というんだよ。

正刻の午後八時から前後それぞれ1時間までが「戌の刻」ということだね。

なので、答え方としては「午後八時頃」となるわけだね。

「19時から21時まで」と答えてももちろん間違いではないけれど、このあたりは学校や先生にもよると思うので、不安な場合は事前に先生に確認してみてね。

「ある人」とは誰のことか

冒頭で「ある人」が出発するシーン。「ある人」とは、もちろん作者の紀貫之のことだね。

日記なのに、いかにも第三者のことかのように語っているのは、土佐日記は女性が書いている体をとっていたので、作者が紀貫之という男性であることをぼかすために登場人物の一人として表現したからなんだ。

「門出」とは何か

紀貫之が和泉の国(現在の大阪府)まで無事にたどり着けるように神に祈るシーンがあるね。

当時、瀬戸内海では「藤原純友の乱」が起きていたから、その影響で海には海賊がたくさんいて、とても危険な場所だったんだ。

現代では国内旅行でわざわざ安全祈願する人は少ないけれど、当時は命がけの危険な旅だったんだね。

だから、当時の人たちは吉日・吉方(出発に良い日、目的地への方位が良い方角)にとてもこだわっていたんだ。

「門出」とは、旅立ちの前に仮の場所へ移ることで、吉日・吉方を守ろうとする風習のことだよ。

実際の旅立ちの日が吉日に、目的地への方角が吉方になるような場所を見つけて調整していたんだね。

「船路なれど馬のはなむけす」のギャグ

「馬のはなむけ」とは、昔の人々が旅立つ時、旅人の安全を祈って、その人が乗る馬の鼻を旅先の方角に向けることなんだ。

「門出」の中では、藤原のときざね(国府の官吏と考えられている)が、紀貫之の和泉(現在の大阪府)までの旅路が安全であるように、と馬のはなむけをしてくれたんだね。

でも、ここからの紀貫之の旅は、「船旅」なんだ。だって、土佐のある四国から、都のある本州までは海を渡らなければならないからね。

なので、「船旅なのに、馬のはなむけをしたんだよ」というジョークになっているんだ。

掛詞を使った言葉遊び

「酔ひ飽きて、いとあやしく、潮海のほとりにて、あざれあへり。」

この一文には紀貫之の洒落っけのある言葉遊びが使われているよ。

「あざる」は「戯る」(ふざける)と「鯘る」(魚が腐る)の2つの意味がかかった掛詞になっているんだ。

つまり、「ひどく酔ってふざけ合っていて、(海のそばだから腐るはずもないのに)魚が腐ったように酔いつぶれているから不思議だな」と、冗談を言っているんだね。

土佐日記「門出」文法

土佐日記の「門出」で使われている文法について、テストでもよく出される重要なものを詳しく紹介するよ。

「なり」の使い分け

「男もすなる日記といふものを女もしてみむとするなり」

この有名な一文には助動詞「なり」が2回使われているけれど、2つの意味は全く違っているんだ。

- 「すなる」=「す」(終止形)+伝聞推定の助動詞「なり」

- 「するなり」=「する」(「す」の連体形)+断定の助動詞「なり」

「なり(なる)」の直前の語が終止形だと伝聞推定、連体形だと断定の意味になるんだね。

直前の語で助動詞の種類を判断するというやり方は、古典の文法を読み解く際にとてもよく使われる方法だよ。

「知る知らぬ」と「夜更けぬ」の助動詞「ぬ」違いについて

- 「知る知らぬ」の助動詞「ぬ」は、打消の助動詞「ず」の連体形

- 「夜更けぬ」の助動詞「ぬ」は、完了の助動詞「ぬ」の終止形

係助詞「よく比べつる人々なむ」と結びについて

「よく比べつる人々なむ」の「なむ」は係助詞になっているね。

本来なら、述語である「別れがたく思ふ」は結びなので連体形にならなければならないのだけれど、まだ文は「日しきりに、・・・」と続いているために、「別れがたく思ひて」と接続助詞の「て」が付いてしまっているよね。

このように、係助詞(ぞ・なむ・こそ)の結びが消えてしまったり無くなってしまうことを「結びの流れ」「結びの消滅(消去)」というよ。

土佐日記「門出」品詞分解

男もすなる日記といふものを、女もしてみむとて、するなり。それの年の十二月の二十日あまり一日の日の戌の時に、門出す。そのよし、いささかにものに書きつく。

| 男 | 名詞 |

| も | 係助詞 |

| す | サ行変格活用「す」の終止形 |

| なる | 伝聞の助動詞「なり」の連体形 |

| 日記 | 名詞 |

| と | 格助詞 |

| いふ | ハ行四段活用「いふ」の連体形 |

| もの | 名詞 |

| を | 格助詞 |

| 女 | 名詞 |

| も | 係助詞 |

| し | サ行変格活用「す」の連用形 |

| て | 接続助詞 |

| み | マ行上一段活用「みる」の未然形 |

| む | 意思の助動詞「む」の終止形 |

| と | 格助詞 |

| て | 接続助詞 |

| する | サ行変格活用「す」の連体形 |

| なり | 断定の助動詞「なり」の終止形 |

| それ | 代名詞 |

| の | 格助詞 |

| 年 | 名詞 |

| の | 格助詞 |

| 十二月 | 名詞 |

| の | 格助詞 |

| 二十日あまり一日 | 名詞 |

| の | 格助詞 |

| 日 | 名詞 |

| の | 格助詞 |

| 戌 | 名詞 |

| の | 格助詞 |

| 時 | 名詞 |

| に | 格助詞 |

| 門出 | 名詞 |

| す | サ行変格活用「す」の終止形 |

| そ | 代名詞 |

| の | 格助詞 |

| よし | 名詞 |

| いささかに | ナリ活用の形容動詞「いささかなり」の連用形 |

| もの | 名詞 |

| に | 格助詞 |

| 書きつく | カ行下二段活用「書きつく」の終止形 |

ある人、県の四年五年果てて、例のことどもみなし終へて、解由など取りて、住む館より出でて、船に乗るべき所へ渡る。

| ある | 連体詞 |

| 人 | 名詞 |

| 県 | 名詞 |

| の | 格助詞 |

| 四年五年 | 名詞 |

| 果て | タ行下二段活用「果つ」の連用形 |

| て | 接続助詞 |

| 例 | 名詞 |

| の | 格助詞 |

| ことども | 名詞 |

| みな | 副詞 |

| し | サ行変格活用「す」の連用形 |

| 終へ | ハ行下二段活用「終ふ」の連用形 |

| て | 接続助詞 |

| 解由 | 名詞 |

| など | 副助詞 |

| 取り | ラ行四段活用「取る」の連用形 |

| て | 接続助詞 |

| 住む | マ行四段活用「すむ」の連体形 |

| 館 | 名詞 |

| より | 格助詞 |

| 出で | ダ行下二段活用「出づ」の連用形 |

| て | 接続助詞 |

| 船 | 名詞 |

| に | 格助詞 |

| 乗る | ラ行四段活用「乗る」の終止形 |

| べき | 当然の助動詞「べし」の連体形 |

| 所 | 名詞 |

| へ | 格助詞 |

| 渡る | ラ行四段活用「渡る」の終止形 |

かれこれ、知る知らぬ、送りす。年ごろ、よくくらべつる人々なむ、別れ難く思ひて、日しきりにとかくしつつ、ののしるうちに、夜更けぬ。

| かれこれ | 代名詞 |

| 知る | ラ行四段活用「知る」の連体形 |

| 知ら | ラ行四段活用「知る」の未然形 |

| ぬ | 打消の助動詞「ず」の連体形 |

| 送り | 名詞 |

| す | サ行変格活用「す」の終止形 |

| 年ごろ | 副詞 |

| よく | ク活用の形容詞「よし」の連用形 |

| くらべ | バ行下二段活用「くらぶ」の連用形 |

| つる | 完了の助動詞「つ」の連体形 |

| 人々 | 名詞 |

| なむ | 係助詞 |

| 別れ難く | ク活用の形容詞「別れ難し」の連用形 |

| 思ひ | ハ行四段活用「思ふ」の連用形 |

| て | 接続助詞 |

| 日 | 名詞 |

| しきりに | 副詞 |

| とかく | 副詞 |

| し | サ行変格活用「す」の連用形 |

| つつ | 接続 |

| ののしる | ラ行四段活用「ののしる」の連体形 |

| うち | 名詞 |

| に | 格助詞 |

| 夜 | 名詞 |

| 更け | カ行下二段活用「更く」の連用形 |

| ぬ | 完了の助動詞「ぬ」の終止形 |

二十二日に、和泉の国までと、平らかに願立つ。藤原のときざね、船路なれど、馬のはなむけす。上中下、酔ひ飽きて、いとあやしく、潮海のほとりにて、あざれ合へり。

| 二十二日 | 名詞 |

| に | 格助詞 |

| 和泉 | 名詞 |

| の | 格助詞 |

| 国 | 名詞 |

| まで | 副助詞 |

| と | 格助詞 |

| 平らかに | ナリ活用の形容動詞「平らかなり」の連用形 |

| 願 | 名詞 |

| 立つ | タ行下二段活用「立つ」の終止形 |

| 藤原ときざね | 名詞 |

| 船路 | 名詞 |

| なれ | 断定の助動詞「なり」の已然形 |

| ど | 接続助詞 |

| 馬のはなむけ | 名詞 |

| す | サ行変格活用「す」の終止形 |

| 酔ひ飽き | カ行四段活用「酔ひ飽く」の連用形 |

| て | 接続助詞 |

| いと | 副詞 |

| あやしく | シク活用の形容詞「あやし」の連用形 |

| 潮海 | 名詞 |

| の | 格助詞 |

| ほとり | 名詞 |

| にて | 格助詞 |

| あざれ合へ | ハ行四段活用「あざれ合ふ」の已然形 |

| り | 存続の助動詞「り」の終止形 |

運営者情報

ゆみねこ

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。

分かりやすくて、課題にぴったりでした!ありがとうございました!