伊勢物語「東下り」本文・現代語訳と品詞分解をわかりやすく解説

高校古文で学習する伊勢物語の「東下り」について、現代語訳、文法の重要ポイント、品詞分解などテスト対策に役立つポイントを解説するよ。

伊勢物語「東下り」解説

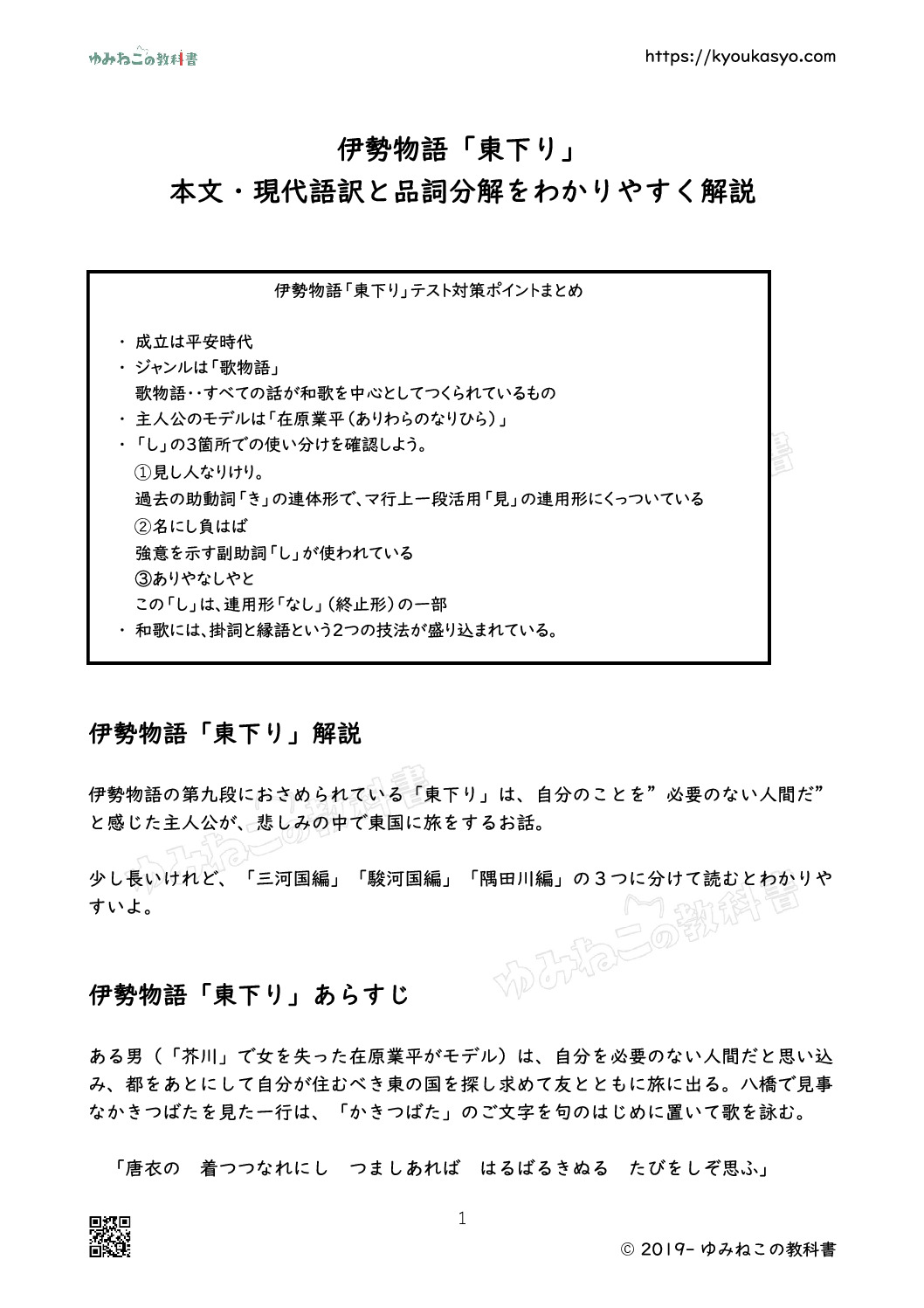

テスト対策ポイントまとめ

- 成立は平安時代

- ジャンルは「歌物語」

歌物語・・すべての話が和歌を中心としてつくられているもの - 主人公のモデルは「在原業平」

- 「し」の3箇所での使い分けを確認しよう。

➀見し人なりけり。

過去の助動詞「き」の連体形で、マ行上一段活用「見」の連用形にくっついている

➁名にし負はば

強意を示す副助詞「し」が使われている

③ありやなしやと

この「し」は、連用形「なし」(終止形)の一部 - 和歌には、掛詞と縁語という2つの技法が盛り込まれている。

伊勢物語「東下り」あらすじ

ある男(「芥川」で女を失った在原業平がモデル)は、自分を必要のない人間だと思い込み、都をあとにして自分が住むべき東の国を探し求めて友とともに旅に出る。八橋で見事なかきつばたを見た一行は、「かきつばた」のご文字を句のはじめに置いて歌を詠む。

「唐衣の 着つつなれにし つましあれば はるばるきぬる たびをしぞ思ふ」

慣れ親しんだ妻を思い、全員は涙を落とす。

宇津の山では、顔見知りの修行者と会い、都に残した恋人への手紙を託した。

「駿河なる 宇津の山べの うつつにも 夢にも人に あはぬなりけり」

富士山を見ると、五月末にもかかわらず雪がふりつもっている。

「時知らぬ 山は富士の嶺 いつとてか 鹿の子まだらに 雪の降るらむ」

隅田川では見たことのない鳥がいた。船頭に聞くと名を都鳥という。

「名にし負はば いざこと問はむ 都鳥 わが思ふ人は ありやなしやと」

舟にいた全員が一人のこらず涙を流した。

伊勢物語「東下り」原文

伊勢物語「東下り」原文(第九段)

昔、男ありけり。その男、身を要(えう)なきものに思ひなして、京にはあらじ、東の方(かた)に住むべき国求めにとて行きけり。もとより友とする人、ひとりふたりして行きけり。道知れる人もなくて、惑ひ行きけり。三河の国八橋(やつはし)といふ所に至りぬ。そこを八橋といひけるは、水行く川の蜘蛛手(くもで)なれば、橋を八つ渡せるによりてなむ、八橋といひける。その沢のほとりの木の陰に下りゐて、乾飯(かれいひ)食ひけり。その沢に、かきつばたいとおもしろく咲きたり。それを見て、ある人のいはく、「かきつばた、といふ五文字(いつもじ)を句の上(かみ)に据ゑて、旅の心を詠め。」と言ひければ、詠める。

唐(から)衣着つつなれにしつましあればはるばるきぬる旅をしぞ思ふ

と詠めりければ、みな人、乾飯の上に涙落として、ほとびにけり。

行き行きて、駿河(するが)の国に至りぬ。宇津の山に至りて、わが入らむとする道は、いと暗う細きに、蔦(つた)、楓(かへで)は茂り、もの心細く、すずろなるめを見ることと思ふに、修行者(すぎやうざ)会ひたり。「かかる道は、いかでかいまする。」と言ふを見れば、見し人なりけり。京に、その人の御(おほん)もとにとて、文(ふみ)書きてつく。

駿河なる宇津の山べのうつつにも夢にも人にあはぬなりけり

富士の山を見れば、五月(さつき)のつごもりに、雪いと白う降れり。

時知らぬ山は富士の嶺(ね)いつとてか鹿の子まだらに雪の降るらむ

その山は、ここにたとへば、比叡(ひえ)の山を二十(はたち)ばかり重ね上げたらむほどして、なりは塩尻のやうになむありける。

なほ行き行きて、武蔵(むさし)の国と下総(しもつふさ)の国との中に、いと大きなる川あり。それをすみだ川といふ。その川のほとりに群れゐて、思ひやれば、限りなく遠くも来にけるかな、とわび合へるに、渡し守(もり)、「はや舟に乗れ。日も暮れぬ。」と言ふに、乗りて渡らむとするに、みな人ものわびしくて、京に思ふ人なきにしもあらず。さる折しも、白き鳥の、嘴(はし)と脚と赤き、鴫(しぎ)の大きさなる、水の上に遊びつつ、魚(いを)を食ふ。京には見えぬ鳥なれば、みな人見知らず。渡し守に問ひければ、「これなむ都鳥。」と言ふを聞きて、

名にし負はばいざ言(こと)問はむ都鳥わが思ふ人はありやなしやと

と詠めりければ、舟こぞりて泣きにけり。

伊勢物語「東下り」現代語訳

伊勢物語の「東下り」の古語を現代語になおしているよ。

昔、ある男がいた。その男は、我が身を必要でない人間と思い込んで、もう都にはおるまい、東の方に住むのによい国を探しに(行くのだ)と思って出立した。以前から友としている人、一人二人と連れ立って行った。(その一行の中には)道を知っている人もいないので、迷いながら行った。三河の国の八橋という所に着いた。そこを八橋と言ったのは、川の流れが蜘蛛の手のように八方に分かれているので、橋を八つわたしたことによって、八橋と言った。(一行は)その沢のほとりの木の陰に(馬から)降りて座って、干し飯を食べた。その沢にかきつばたがとてもすばらしく咲いていた。それを見て、ある人が言うには、「かきつばたという五文字を句のはじめに置いて、旅の気持ちを詠め。」と言ったので、詠んだ。

唐衣が何度も着ているうちになれるように、長年慣れ親しんできた妻が(都に残って)いるので、はるばるやって来た旅を(しみじみとわびしく)思うことだ。

と詠んだので、全員、干し飯の上に涙を落として、(干し飯が)ふやけてしまった。

(さらに東へと)進んで行って、駿河の国に着いた。宇津の山に着いて(その先を見ると)、(この先)自分が入ろうとする道は、とても暗くて細いうえに、蔦や楓が生い茂り、なんとなく心細く、予期しない目にあうことだと思うときに、(ある)修行者が(やって来て)出会った。「このような道に、なぜ(あなたは)いらっしゃるのか。」と言うのを見ると、以前に会った(ことのある)人であった。都に、あの(愛しい)人のもとにということで、手紙を書いて(その修行者に)事づける。

(私は)駿河にある宇津の山辺にさしかかりましたが、(その山の名前のように)現実にも夢の中でもあなたと会わないことだなあ。

富士の山を見ると、五月の末(であるというの)に、雪がとても白く降りつもっている。

時節を知らない山は富士の山である。今をいつと思って鹿の毛のようにまだらに雪が降っているのだろうか。

その(富士)山は、ここ(都のこと)でたとえると、(高さが)比叡山を二十くらい積み重ねたぐらいで、(その)形は塩尻のようであった。

さらに(東へ)進んで行って、武蔵の国と下総の国との間に、とても大きな川がある。それを隅田川と言う。その川のほとりに集まり座って(これまでの旅のことを)思いやると、限りなく遠くまで来てしまったものだなあ、と嘆き合っていると、(渡し舟の)船頭が、「早く舟に乗れ、日も暮れてしまう。」と言うので、乗って渡ろうとするが、全員なんとなく寂しくなって、(やはり)都に愛しいと思う人がいないわけでもない、そのような折に、白い鳥で、くちばしと脚とが赤い、しぎ(ぐらい)の大きさである鳥が、水の上を動きまわりながら魚を食っている。都では見ない鳥なので、全員、(その鳥がどういう鳥なのかは)知らない。船頭に聞いたところ、「これこそ(有名な)都鳥(だ)。」と言うのを聞いて、

(「都」という名前を)名前にふさわしいのならば、さあ聞いてみよう。都鳥よ、私の愛しく思う人は無事にいるのかいないのかと。

と詠んだところ、舟に乗っていた人は一人残らず泣いてしまった。

伊勢物語「東下り」口語訳

伊勢物語の「東下り」を、現代のことばで通じるようになおしているよ。

昔、あるところに男がいた。その男は、自分のことを必要ではない人間だと思い込んで、もう都にはいないようにしよう、東の方に住むのによい国を探しに行こうと思って旅に出た。前からの友人一人二人と一緒に行った。その一行の中には、道を知っている人がいなかったので、迷いながら行った。三河の国の八橋というところに着いた、そこが八橋と呼ばれるのは、川の流れがまるで蜘蛛の手のように八方に分かれていて、橋を八つ渡したからだ。一行はその沢のほとりの木の陰に、馬から降りて座って、干した飯を食べた。その沢では、かきつばたがとても美しく咲いていた。

それを見て、ある人が言うには「かきつばたという五つの文字を和歌の上の句のはじめに置いて、旅の気持ちを詠め。」と言ったので、詠んだ。

から衣を何度もくりかえし着ているとなれてくるように、長年慣れ親しんできた妻が都に残っているので、はるばるやって来た旅をしみじみと寂しく思うことだな。

と詠んだので、全員が干した飯の上に涙を落として、干し飯がふやけてしまった。

さらに東へと進み、駿河の国に着いた。宇津の山に着いてその行先を見ると、この先自分が入ろうとしている道は、とても暗くて細いうえに、蔦や楓が生い茂っていて、なんとなく心細くて、思っても見ない目にあうのだろうと思っていると、ある修行者がやって来た。「こんな道(ところ)に、どうしてあなたのような人がいらっしゃるのですか?」と言うのでみてみると、以前に会ったことのある人だった。都にいる愛しいあの人のところに、ということで、手紙を書いてその修行者に事づけた。

私は駿河にある宇津という山辺にさしかかったのですが、その山の名前のように現実でも夢の中でもあなたと会わないなあ。

富士山を見ると、五月も終わりだというのに、雪がとても白く降りつもっている。

季節を知らない山は富士山だ。今をいったいいつだと思ってまるで鹿の毛のようにまだらに雪が降っているのだろう。

その富士山は、都でたとえると高さが比叡山を二十(個)くらい積み重ねたぐらい高くて、その形はまるで塩尻のようだった。

さらに東へ進むと、武蔵の国と下総の国との間に、とても大きな川がある。それを隅田川という。その川のほとりに集まって座って、これまでの旅のことを思いやると、限りなく遠くまで来てしまったものだ、と嘆きあっていると、渡し舟の船頭が「早く舟に乗れ、日が暮れてしまう。」と言うので乗って川を渡ろうとするが、全員がなんとなく寂しくなって、やはり都に愛しいと思う人がいないわけでもない、そのようなときに、白く、くちばしと脚が赤い、しぎぐらいの大きさの鳥が、水の上を動きまわりながら魚を食っている。都では見ない鳥なので、全員がその鳥がどういう鳥なのかを知らない。船頭に聞くと、「これこそが有名な都鳥だ。」と言うのを聞いて、

その都という名前にふさわしいのであれば、さあ聞いてみよう。都鳥よ、私の愛しいあの人は無事にいるのかいないのか。

と詠んだところ、舟に乗っていた人が一人残らず泣いてしまった。

伊勢物語「東下り」古語の意味

※「東下り」で使われている意味を紹介しているよ。

| 古語 | 意味 |

|---|---|

| 要なきもの | 必要でない人間 |

| 思ひなして | 思い込んで |

| あらじ | (ここにはもう)おるまい |

| 三河の国 | 現在の愛知県東部 |

| 八つ橋 | 現在の愛知県知立市八橋町 |

| 水行く川の蜘蛛手 | 川の水が蜘蛛の手のように8方に分かれて流れているようす |

| 乾飯(かれいひ) | 一度炊いたご飯を乾燥させたもので、水で戻して食べる携帯用の食糧。 |

| かきつばた | アヤメ科の多年草で、初夏に咲く。紫・白の花が咲く。 |

| おもしろく咲きたり | 「おもしろい」は趣がある・すばらしい・風情があるという意味 |

| から衣 | 「唐衣」と書く。唐、つまり中国風の衣服。 |

| ほとびにけり | ふやけてしまった |

| 駿河の国 | 現在の静岡県の中・東部 |

| 宇津の山 | 現在の静岡県藤枝市と静岡市の境にある、宇津ノ谷峠のこと |

| すずろなるめを見る | すずろなりとは、「予期しない」様子を表す形容動詞。「目を見る」は、「~な目に合う」という意味。 |

| 修行者 | 仏道の修行のために諸国を旅して歩いている僧のこと |

| かかる道 | このような道 |

| いかでかいまする | なぜ(あなたは)いらっしゃるのか |

| 見し人 | 以前に会ったことのある人のこと |

| その人 | ここでは京にいる男の妻(愛しい人)のこと |

| 御もと | 「その人のところ」という意味 |

| 文 | 手紙 |

| つく | 言づける |

| うつつ | 現実 |

| つごもり | 月の終わり |

| 鹿の子まだら | ここでは、富士の山に残雪があるようすが、まるで鹿の毛のように白いまだらがあるようだと言っている |

| なり | 形 |

| 塩尻 | 塩を作るために、砂を円錐の形に積み上げたもの。 「なりは塩尻」で、塩尻のような形ということ。 |

| 武蔵の国 | 現在の埼玉県・東京都・神奈川県の一部 |

| 下総の国 | 現在の千葉県北部と、茨城県南西部 |

| すみだ川 | 現在の東京都東部に流れている隅田川のこと。 |

| わび合へる | ともにつらいと思うこと |

| 渡し守 | 渡し舟の船頭のこと |

| ものわびしくて | なんとなくわびしい・せつない |

| 思ふ人なきにしもあらず | 恋しく思う人がいないわけではない |

| さる折 | そんな折(ちょうどその時) |

| 都鳥 | 「みやこどり」ゆりかもめ |

| 名にし負はば | 名前にふさわしいのならば(ここでは、都鳥の名前のことを言っている) |

| いざ言問はむ | さあ聞いてみよう |

| ありやなしや | 元気なのか、そうでないのか |

| こぞりて | こぞって。一人残らず |

伊勢物語「東下り」内容とポイント

伊勢物語「東下り」のテスト問題を解くために知っておくべき、お話の内容やポイントを紹介するよ。

男が旅に出た理由

本文の中に、男が「身をえうなきものに思ひなして」という文章があるね。「えうなきもの」とは役に立たない人、いらない人という意味だよ。

つまり、「自分を必要のない人間だと思い込んで」という意味になるね。

自分のことをそんな風に思ってしまうなんて悲しいけれど、男はどうしてそんなふうに思うようになってしまったんだろうか。

この第九段「東下り」のひとつ前のお話である第八段の「芥川」で、男は女と身分違いの恋をして、駆け落ちをしようとしたという話があるよね。

だから、その続きにあたる第九段の「東下り」で、男が傷ついたまま旅をはじめた理由は、この駆け落ちがうまくいかなかったせいだと考えることができるんだ。

でも、一人では寂しいから、友達と一緒に旅に出るんだよ。

失恋した時、仲良しの友達が一番の支えになってくれるのは、平安時代も今も変わらないんだね。

「住むべき国」とは男にとってどんなところなのか

傷ついた男は、「京にはあらじ」と考えているね。

これは「京にはおるまい」という意味だね。

京(都)にはもう自分の居場所はない、だから「東の方」に「住むべき国」を求めて旅に出る。この文章のポイントは「京」つまり都と、「東」つまり当時の田舎を比較しているんだよ。

男は「芥川」にある駆け落ちの一件で身分というものの重要さや、都で役人として生きることへの窮屈さを感じて、都にはない自由を求めて東国へと旅立ったと考えることができるね。

「八橋」とはどんなところか

一行の中には、道を知っている人もいなかったので、迷いながら旅をしていたね。すると三河国(現在の愛知県東部)の八橋というところに着いたね。

「八橋」の名前の由来は、ここを流れる逢妻川(あいづまがわ)の流れが八つに分かれていて、それぞれに橋がかけられたために「八つの橋=八橋」と呼ばれるようになったんだ。

古くから「かきつばた(アヤメ科の多年草)」の名所として知られていた場所だよ。

この伊勢物語「東下り」の八橋のシーンに感銘をうけた、元禄文化を代表する尾形光琳は、この情景をテーマにした作品を残しているよ。蜘蛛の手のように八手に分かれる川と、そこにかかる八つの橋、そしてその橋のまわりにみごとに咲き乱れる「かきつばた」。確かに実際目にしたら圧巻だろうね。

「乾飯」とはなにか

八橋に着いた一行は、沢のほとりの木の陰で休んで「乾飯(干した飯)」を食べたね。

「干した飯」は、一度炊いたお米を乾燥させたもの。昔は、旅に出るときなどに、携帯できる食料として乾飯を持っていったんだ。

干してあるから、腐りにくくて長時間持ち歩けるからだね。

乾飯は、食べるときは水で戻して食べるよ。

「かきつばたという五文字を句のはじめに置いて」とは

八橋で見事な「かきつばた」が咲いているのを見た一行。ある人が「かきつばたという五文字を句のはじめに置いて旅の心を詠め」と言ったね。

これはどういうことかというと、「かきつばた」の五文字、つまり「か」「き」「く」「け」「こ」の五文字を句のはじめにして和歌を詠むということ。

実際に読まれた和歌をもう一度見てみよう。

唐(から)衣 着つつなれにし つましあれば はるばるきぬる 旅をしぞ思ふ

「からころも」

「きつつなれにし」

「つましあれば」

「はるばるきぬる」

「たびをしぞおもふ」

それぞれの句のはじめが「か・き・つ・は(ば)・た」にちゃんとなっているね。

修行者にどうして文を言づけたのか

駿河の国の宇津の山に着いた男。そこでばったりと顔見知りの修行者に会ったね。

修行者とは、仏の道の修行のために諸国を旅して歩いている僧のこと。

修行者は、男を見て「なんでこんなところにあなたがいらっしゃるのか」とおどろいているね。

だって、本当なら男は都にいるような人物だからね。

男のモデルになっている在原業平は、貴族で有名な歌人で、平城天皇の孫にあたる人物。

そんな人物と、まさか宇津の山の暗くて細い道に入ろうするような場所でばったり会うとは思わないよね。

男は、修行僧に都に残してきた妻への手紙を託したね。

なぜなら、修行僧は修行のために諸国を旅しているから、いつか都に行った時に手紙を渡してもらえるからだね。

都に残した妻に向けた和歌

男は旅の途中に立ち寄った駿河国で偶然顔見知りの人(修行者)に会い、都に残してきた妻に届けてほしい、と和歌を託すよ。

「駿河なる 宇津の山べのうつつにも 夢にも人に 逢はぬなりけり」

この和歌では、夢で恋しい人に会えないということがうたわれているね。

現代では、夢に出てきた人のことを恋しいと思っていると言われることが多いけれど、平安時代は逆で、夢に出てくる=相手が夢の世界にまで飛んできてくれるほど強く愛してくれている、と考えられていたんだよ。

だから、夢に出てこない=自分のことを想っていない、ということになってしまう。

男は妻に「あなたは私のことを忘れてしまい想ってくれていないのですね」というメッセージを伝えたかったんだね。

「時知らぬ山」とはどんな山か

男は五月の末に富士山に雪が降っているのを見て、「時知らぬ山」、つまり季節を知らない山と詠んだんだね。

ちなみに、旧暦の五月は、今でいう七月上旬頃のことだよ。真夏に雪が降っていたから、男は驚いたんだ。

ところで、なんで急にここで「富士山?」と思った人もいるんじゃないかな。

さっきまでずっと都への思いや残してきた妻への思いを和歌にしていたのに。

この富士山を「時知らぬ山」と言っているところがポイント。

自分は都で悲しい経験をして、傷心で旅に出てきて、かきつばたを見て和歌を詠んでは涙をこぼし、宇津の山道では心細い思いをして、愛しい妻は夢にも出てきてくれず・・・と複雑な思いで過ごしているのに、富士山はまるで時が流れていることも知らないくらい、真夏だというのに雪が降っている。

なんとなく「人の気も知らないで」みたいなモヤモヤした気持ちを歌に詠んだのかもしれないね。

また、男は富士山を「比叡山20個分重ねたくらい」と表現しているね。

都に住んでいた人々は、富士山を見る機会はなかなかないよね。

実際、男は初めて富士山を見たね。

比叡山は、都のすぐそばにある山。男達にとっては馴染みのある山。

だから、比叡山と比べたんだね。

本当はさすがに比叡山20個分ほどの高さはないよね。

きっと、初めて富士山を見た男にとっては、そう感じてしまうくらい「なんて高い山なんだ・・・!!」と衝撃だったんだろうね。

舟の中で何をわび合っているのか

だんだん都から離れて行く舟の中でみんなが寂しがるというシーン。

進めば進むほど都から遠くなり、遠くなれば遠くなるほど寂しくなっていく。それを嘆きあっているのは、みんな、京の都に恋しい人がいたからなんだと想像することができるよ。

その人に会いたいけれど、みんなそれぞれの理由があって京を出てきたから、舟に乗って進むしかない。なんだか切ない情景が頭の中に浮かんでくるね。

「舟こぞりて泣きにけり」の理由

いざ舟に乗っていると、見たこともない鳥がいたね。その鳥のことを船頭に聞くと、「あれが有名な都鳥だ」と教えてくれたね。

この「都」という名前に、これまた男と一行は都への気持ちが溢れ出してしまったんだね。

「都鳥っていうんだろう?じゃあ、その名前にふさわしいように、都にいる私(たち)の恋しい人が元気にしているのかどうか教えてくれ!」と和歌を詠んで、それをきっかけに舟にいた全員が都に残した恋しい人への気持ちが高まって泣いてしまったんだね。

和歌から読み取れる男の心情

「東下り」には男が詠んだ和歌がいくつか出てくるよ。

「から衣~」と「駿河なる~」は、京に残してきた妻のことを詠んだ和歌だね。「名にしおはば~」はみやこと名のつく鳥にちなんだ和歌で、この3つの和歌から、男が京を懐かしく思っていることが分かるよ。東国まで来たけれど、やはり京に対するなつかしさや妻に会えない寂しさを感じていることが伝わってくるね。

伊勢物語にたくさん出てくる和歌は、男の気持ちをよく表しているから、しっかりと意味を理解しておくと、後からでもどんなストーリーだったか思い出しやすいんじゃないかな。

伊勢物語「東下り」文法

伊勢物語の「東下り」で使われている文法について、テストでもよく出される重要なものを詳しく紹介するよ。

「し」の使い分け

「東下り」に出てくる「し」の主な使い分けを説明するよ。

・見し人なりけり。

この「し」は過去の助動詞「き」の連体形で、マ行上一段活用「見」の連用形にくっついているよ。「見」の過去形だから「見た」という意味になるね。

・名にし負はば

強意を示す副助詞「し」が使われているよ。くっついている言葉の意味を強める働きをしているんだ。「し」を除いても意味が通じることからも判断できるよ。

・ありやなしやと

この「し」は、形容詞「なし」の終止形の一部(活用語尾)になっているね。

同じ「し」でもそれぞれ意味や使い方が違ってくるよ。前後の単語や文脈に注意しながら一つずつ確認していこう。

掛詞と縁語について

「から衣 着つつなれにし つましあれば はるばるきぬる 旅をしぞ思ふ」

この和歌には、掛詞と縁語という2つの技法が盛り込まれているんだ。

①掛詞

同じ読み方をする一つの言葉に複数の意味を持たせた表現技法のことだよ。今でいうダジャレみたいなものだけれど、掛詞をうまく使いこなすことで、31文字という短い言葉の中にたくさんの意味を込めることができたんだ。

今回の和歌で、どんな言葉が掛けられているのか見てみよう。

「なれ」→「着慣れる」を意味する「萎れ」と「慣れ親しむ」を意味する「なれる」を掛けた言葉

「つま」→都に残してきた「妻」と衣の裾を意味する「褄」を掛けた言葉

「はるばる」→着物を張るを意味する「張る張る」と「遥々」を掛けた言葉

「き」→「来」と「着」を掛けた言葉

②縁語

縁語というのは関連する言葉のことだよ。

掛詞が使われていた「なれ」「つま」「はるばる」「き」の4つの言葉は、全て衣服に関係する意味が込められていたね。実はこの4つの言葉は、冒頭の「から衣」の縁語になっていたんだ。

助詞「ば」について

「東下り」に出てくる助詞「ば」の意味と用法について確認しよう。

・京には見えぬ鳥なれば

この「ば」は「順接確定条件」の用法で使われているよ。

順接の確定条件には3つの意味があるけれど、ここでは「原因・理由」の意味でとって、「京にはいない鳥なので」と訳すとしっくりくるね。

どの意味を選ぶかは前後の文脈で判断しよう。

・名にし負はば

この「ば」は「順接仮定条件」の用法で使われているよ。

「順接仮定条件」は、「もし~ならば」と訳すことができるよ。この文章では、「もし(都という)名を持っているのならば」となるね。

係り結び

「いつとてか 鹿の子まだらに 雪の降るらむ」

係助詞の「か」は、「疑問」や「反語」を表していて、文末を連体形で結ぶよ。

この文の意味は「今をいつと思って鹿の毛のようにまだらに雪が降っているのだろうか」という「疑問」の意味になっているよ。

「らむ」は推量の助動詞「らむ」の連体形。係助詞「か」の結びになっているよ。

意味は現在の原因推量「~のだろう」だね。

同格の「の」

「白き鳥の、嘴と脚と赤き、鴫の大きさなる」

この格助詞「の」は、「~で」の同格を表しているよ。

伊勢物語「東下り」品詞分解

昔、男ありけり。その男、身を要(えう)なきものに思ひなして、京にはあらじ、東の方(かた)に住むべき国求めにとて行きけり。

| 昔 | 名詞 |

| 男 | 名詞 |

| あり | 動詞:ラ変「あり」の連用形 |

| けり | 助動詞:過去「けり」の終止形 |

| その | 連体詞 |

| 男 | 名詞 |

| 身 | 名詞 |

| を | 格助詞:動作の対象 |

| えうなき | 形容詞:「えうなし」の連体形 |

| もの | 名詞 |

| に | 格助詞:動作の対象 |

| 思ひなし | 動詞:サ変「思ひなす」連用形 |

| て | 接続助詞:単純接続 |

| 京 | 名詞 |

| に | 格助詞:場所 |

| は | 係助詞:主題の提示 |

| あら | 動詞:ラ変「あり」の未然形 |

| じ | 助動詞:打消意志「じ」の終止形 |

| 東 | 名詞 |

| の | 格助詞:連体修飾格 |

| 方 | 名詞 |

| に | 格助詞:動作の方向 |

| 住む | 動詞:マ行四段活用「住む」の終止形 |

| べき | 助動詞:適当「べし」の連体形 |

| 国 | 名詞 |

| 求め | 動詞:マ行下二段活用「求む」連用形 |

| に | 格助詞:動作の目的 |

| とて | 格助詞:引用 |

| 行き | 動詞:カ行四段活用「行く」の連用形 |

| けり | 助動詞:過去「けり」終止形 |

もとより友とする人、ひとりふたりして行きけり。道知れる人もなくて、惑ひ行きけり。

| もとより | 副詞 |

| 友 | 名詞 |

| と | 格助詞:引用 |

| する | 動詞:サ変「す」の連体形 |

| 人 | 名詞 |

| ひとり | 名詞 |

| ふたり | 名詞 |

| して | 格助詞:動作をともにする相手 |

| 行き | 動詞:カ行変格活用「行く」の連用形 |

| けり | 助動詞:過去「けり」の終止形 |

道知れる人もなくて、惑ひ行きけり。

| 道 | 名詞 |

| 知れ | 動詞:ラ変「知る」の已然形 |

| る | 助動詞:存続「り」の連体形 |

| 人 | 名詞 |

| も | 係助詞:同種 |

| なく | 形容詞:「なし」の連用形 |

| て | 接続助詞:単純接続 |

| 惑ひ行き | 動詞:カ行四段活用「惑ふ行く」の連用形 |

| けり | 助動詞:過去「けり」の終止形 |

三河の国八橋(やつはし)といふ所に至りぬ。

| 三河の国 | 名詞 |

| 八橋 | 名詞 |

| と | 格助詞:引用 |

| いふ | 動詞:ハ行四段活用「いふ」の連体形 |

| 所 | 名詞 |

| に | 格助詞:動作の帰着点 |

| 至り | 動詞:ラ行四段活用「至る」の連用形 |

| ぬ | 助動詞:完了「ぬ」の終止形 |

そこを八橋といひけるは、水行く川の蜘蛛手(くもで)なれば、橋を八つ渡せるによりてなむ、八橋といひける。

| そこ | 名詞 |

| を | 格助詞:動作の対象 |

| 八橋 | 名詞 |

| と | 格助詞:引用 |

| いひ | 動詞:ハ行四段活用「いふ」の連用形 |

| ける | 助動詞:過去「けり」の連体形 |

| は | 係助詞:主題の提示 |

| 水 | 名詞 |

| 行く | 動詞:カ行四段活用「行く」の連体形 |

| 河 | 名詞 |

| の | 格助詞:主格 |

| 蜘蛛手 | 名詞 |

| なれ | 助動詞:断定「なり」の已然形 |

| ば | 接続助詞:原因・理由 |

| 橋 | 名詞 |

| を | 格助詞:動作の対象 |

| 八つ | 名詞 |

| 渡せ | 動詞:サ行四段活用「渡す」已然形 |

| る | 助動詞:存続「り」の連体形 |

| に | 格助詞:動作の対象 |

| より | 動詞:ラ行四段活用「よる」の連用形 |

| て | 接続助詞:単純接続 |

| なむ | 係助詞:強意 |

| 八橋 | 名詞 |

| と | 格助詞:引用 |

| いひ | 動詞:ハ行四段活用「いふ」の連用形 |

| ける | 助動詞:過去「けり」の連体形 |

その沢のほとりの木の陰に下りゐて、乾飯(かれいひ)食ひけり。

| その | 連体詞 |

| 沢 | 名詞 |

| の | 格助詞:連体修飾格 |

| ほとり | 名詞 |

| の | 格助詞:連体修飾格 |

| 木 | 名詞 |

| の | 格助詞:連体修飾格 |

| 陰 | 名詞 |

| に | 格助詞:動作の帰着点 |

| 下りゐ | 動詞:ワ行上一段活用「下りゐる」の連用形 |

| て | 接続助詞:単純接続 |

| 乾飯 | 名詞 |

| 食ひ | 動詞:ハ行四段活用「食ふ」の連用形 |

| けり | 助動詞:過去「けり」の終止形 |

その沢に、かきつばたいとおもしろく咲きたり。

| その | 連体詞 |

| 沢 | 名詞 |

| に | 格助詞:場所 |

| かきつばた | 名詞 |

| いと | 副詞 |

| おもしろく | 形容詞「おもしろし」の連用形 |

| 咲き | 動詞:カ行四段活用「咲く」の連用形 |

| たり | 助動詞:存続「たり」の終止形 |

それを見て、ある人のいはく、「かきつばた、といふ五文字(いつもじ)を句の上(かみ)に据ゑて、旅の心を詠め。」と言ひければ、詠める。

| それ | 名詞 |

| を | 格助詞:動作の対象 |

| 見 | 動詞:マ行上一段活用「見る」の連用形 |

| て | 接続助詞:単純接続 |

| ある | 連体詞 |

| 人 | 名詞 |

| の | 格助詞:主格 |

| いはく | 動詞:ハ行四段活用「いふ」のク語法 |

| かきつばた | 名詞 |

| と | 格助詞:引用 |

| いふ | 動詞:ハ行四段活用「いふ」の連体形 |

| 五文字 | 名詞 |

| を | 格助詞:動作の対象 |

| 句 | 名詞 |

| の | 格助詞:連体修飾格 |

| 上 | 名詞 |

| に | 格助詞:場所 |

| 据ゑ | 動詞:ワ行下二段活用「据う」の連用形 |

| て | 接続助詞:単純接続 |

| 旅 | 名詞 |

| の | 格助詞:連体修飾格 |

| 心 | 名詞 |

| を | 格助詞:動作の対象 |

| 詠め | 動詞:マ行四段活用「詠む」の命令形 |

| と | 格助詞:引用 |

| 言ひ | 動詞:ハ行四段活用「いふ」の連用形 |

| けれ | 助動詞:過去「けり」の已然形 |

| ば | 接続助詞:原因・理由 |

| 詠め | 動詞:マ行四段活用「詠む」の已然形 |

| る | 助動詞:完了「り」の連体形 |

唐(から)衣着つつなれにしつましあればはるばるきぬる旅をしぞ思ふ

と詠めりければ、みな人、乾飯の上に涙落として、ほとびにけり。

| 唐衣 | 名詞 |

| き | 動詞:カ行上一段活用「きる」の連用形 |

| つつ | 接続助詞:動作の継続 |

| なれ | 動詞:ラ行下二段活用「なる」の連用形 |

| に | 助動詞:完了「ぬ」の連用形 |

| し | 助動詞:過去「き」の連体形 |

| つま | 名詞 |

| し | 副助詞:強意 |

| あれ | 動詞:ラ変「あり」の已然形 |

| ば | 接続助詞:原因・理由 |

| はるばる | 副詞 |

| き | 動詞:カ変「く」の連用形 |

| ぬる | 助動詞:完了「ぬ」の連体形 |

| 旅 | 名詞 |

| を | 格助詞:動作の対象 |

| し | 副助詞:強意 |

| ぞ | 係助詞:強意 |

| 思ふ | 動詞:ハ行四段活用「思ふ」の連体形 |

| と | 格助詞:引用 |

| 詠め | 動詞:マ行四段活用「詠む」の已然形 |

| り | 助動詞:完了「り」の連用形 |

| けれ | 助動詞:過去「けり」の已然形 |

| ば | 接続助詞:原因・理由 |

| みな人 | 名詞 |

| 乾飯 | 名詞 |

| の | 格助詞:連体修飾格 |

| 上 | 名詞 |

| に | 格助詞:動作の対象 |

| 涙 | 名詞 |

| 落とし | 動詞:サ行四段活用「落とす」の連用形 |

| て | 接続助詞:単純接続 |

| ほとび | 動詞:バ行上二段活用「ほとぶ」の連用形 |

| に | 助動詞:完了「ぬ」の連用形 |

| けり | 助動詞:過去「けり」の終止形 |

行き行きて、駿河(するが)の国に至りぬ。

| 行き行き | 動詞:カ行四段活用「行き行く」の連用形 |

| て | 接続助詞:単純接続 |

| 駿河の国 | 名詞 |

| に | 格助詞:動作の帰着点 |

| 至り | 動詞:ラ行四段活用「至る」の連用形 |

| ぬ | 助動詞:完了「ぬ」の終止形 |

宇津の山に至りて、わが入らむとする道は、いと暗う細きに、蔦(つた)、楓(かへで)は茂り、もの心細く、すずろなるめを見ることと思ふに、修行者(すぎやうざ)会ひたり。

| 宇津の山 | 名詞 |

| に | 格助詞:動作の帰着点 |

| 至り | 動詞:ラ行四段活用「至る」の連用形 |

| て | 接続助詞:単純接続 |

| わが | 連体詞 |

| 入ら | 動詞:ラ行四段活用「入る」の未然形 |

| む | 助動詞:意志「む」の終止形 |

| と | 格助詞:引用 |

| する | 動詞:サ変「す」の連体形 |

| 道 | 名詞 |

| は | 係助詞:主題の提示 |

| いと | 副詞 |

| 暗う | 形容詞:「暗し」の連用形ウ音便 |

| 細き | 形容詞:「細し」の連体形 |

| に | 格助詞:添加 |

| 蔦 | 名詞 |

| 楓 | 名詞 |

| は | 係助詞:主題の提示 |

| 茂り | 動詞:ラ変「茂る」の連用形 |

| もの心細く | 形容詞:「もの心細し」の連用形 |

| すずろなる | 形容動詞:「すずろなり」の連体形 |

| め | 名詞 |

| を | 格助詞:動作の対象 |

| 見る | 動詞:マ行上一段活用「見る」の連体形 |

| こと | 名詞 |

| と | 格助詞:引用 |

| 思ふ | 動詞:ハ行四段活用「思ふ」の連体形 |

| に | 接続助詞:単純接続 |

| 修行者 | 名詞 |

| 会ひ | 動詞:ハ行四段活用「会ふ」の連用形 |

| たり | 助動詞:完了「たり」の終止形 |

「かかる道は、いかでかいまする。」と言ふを見れば、見し人なりけり。

| かかる | 連体詞 |

| 道 | 名詞 |

| は | 係助詞:主題の提示 |

| いかで | 副詞 |

| か | 係助詞:疑問 |

| いまする | 動詞:サ変「います」の連体形 |

| と | 格助詞:引用 |

| 言ふ | 動詞:ハ行四段活用「言ふ」の連体形 |

| を | 格助詞:動作の対象 |

| 見れ | 動詞:マ行上一段活用「見る」の已然形 |

| ば | 接続助詞:偶然条件 |

| 見 | 動詞:マ行上一段活用「見る」の連用形 |

| し | 助動詞:過去「き」の連体形 |

| 人 | 名詞 |

| なり | 助動詞:断定「なり」の連用形 |

| けり | 助動詞:詠嘆「けり」の終止形 |

京に、その人の御(おほん)もとにとて、文(ふみ)書きてつく。

| 京 | 名詞 |

| に | 格助詞:動作の帰着点 |

| その | 連体詞 |

| 人 | 名詞 |

| の | 格助詞:連体修飾格 |

| 御もと | 名詞 |

| に | 格助詞:動作の帰着点 |

| とて | 格助詞:引用 |

| 文 | 名詞 |

| 書き | 動詞:カ行四段活用「書く」の連用形 |

| て | 接続助詞:単純接続 |

| つく | 動詞:カ行下二段活用「つく」の終止形 |

駿河なる宇津の山べのうつつにも夢にも人にあはぬなりけり

| 駿河 | 名詞 |

| なる | 助動詞:存在「なり」の連体形 |

| 宇津 | 名詞 |

| の | 格助詞:連体修飾格 |

| 山べ | 名詞 |

| の | 格助詞:比喩 |

| うつつ | 名詞 |

| に | 格助詞:場所 |

| も | 係助詞:並列 |

| 夢 | 名詞 |

| に | 格助詞:場所 |

| も | 係助詞:並列 |

| 人 | 名詞 |

| に | 格助詞:動作の対象 |

| あは | 動詞:ハ行四段活用「あふ」の未然形 |

| ぬ | 助動詞:打消「ず」の連体形 |

| なり | 助動詞:断定「なり」の連用形 |

| けり | 助動詞:詠嘆「けり」の終止形 |

富士の山を見れば、五月(さつき)のつごもりに、雪いと白う降れり。

| 富士 | 名詞 |

| の | 格助詞:連体修飾格 |

| 山 | 名詞 |

| を | 格助詞:動作の対象 |

| 見れ | 動詞:マ行上一段活用「見る」の已然形 |

| ば | 接続助詞:偶然条件 |

| 五月 | 名詞 |

| の | 格助詞:連体修飾格 |

| つごもり | 名詞 |

| に | 格助詞:時、場合 |

| 雪 | 名詞 |

| いと | 副詞 |

| 白う | 形容詞:「白し」の連用形ウ音便 |

| 降れ | 動詞:ラ行四段活用「降る」の已然形 |

| り | 助動詞:存続「り」の終止形 |

時知らぬ山は富士の嶺(ね)いつとてか鹿の子まだらに雪の降るらむ

| 時 | 名詞 |

| 知ら | 動詞:ラ行四段活用「知る」の未然形 |

| ぬ | 助動詞:打消「ず」の連体形 |

| 山 | 名詞 |

| は | 係助詞:主題の提示 |

| 富士 | 名詞 |

| の | 格助詞:連体修飾格 |

| 嶺 | 名詞 |

| いつ | 名詞 |

| とて | 格助詞:引用 |

| か | 係助詞:疑問 |

| 鹿の子まだら | 名詞 |

| に | 格助詞:状態・状況 |

| 雪 | 名詞 |

| の | 格助詞:主格 |

| 降る | 動詞:ラ行四段活用「降る」の終止形 |

| らむ | 助動詞:現在推量「らむ」の連体形 |

その山は、ここにたとへば、比叡(ひえ)の山を二十(はたち)ばかり重ね上げたらむほどして、なりは塩尻のやうになむありける。

| その | 連体詞 |

| 山 | 名詞 |

| は | 係助詞:主題の提示 |

| ここ | 名詞 |

| に | 格助詞:場所 |

| たとへ | 動詞:ハ行下二段活用「たとふ」の未然形 |

| ば | 接続助詞:偶然条件 |

| 比叡 | 名詞 |

| の | 格助詞:連体修飾格 |

| 山 | 名詞 |

| を | 格助詞:動作の対象 |

| 二十 | 名詞 |

| ばかり | 副助詞:程度 |

| 重ね上げ | 動詞:ハ行下二段活用「重ね上ぐ」の連用形 |

| たら | 助動詞:完了「たり」の未然形 |

| む | 助動詞:婉曲「む」の連体形 |

| ほど | 名詞 |

| して | 格助詞:手段・方法 |

| なり | 名詞 |

| は | 係助詞:主題の提示 |

| 塩尻 | 名詞 |

| の | 格助詞:連体修飾格 |

| やうに | 助動詞:比況「やうなり」の連用形 |

| なむ | 係助詞:強意 |

| あり | 動詞:ラ変「あり」の連用形 |

| ける | 助動詞:過去「けり」の連体形 |

なほ行き行きて、武蔵(むさし)の国と下総(しもつふさ)の国との中に、いと大きなる川あり。

| なほ | 副詞 |

| 行き行き | 動詞:カ行四段活用「行き行く」の連用形 |

| て | 接続助詞:単純接続 |

| 武蔵の国 | 名詞 |

| と | 格助詞:並列 |

| 下総の国 | 名詞 |

| と | 格助詞:並列 |

| の | 格助詞:連体修飾格 |

| 中 | 名詞 |

| に | 格助詞:場所 |

| いと | 副詞 |

| 大きなる | 形容動詞:「大きなり」の連体形 |

| 河 | 名詞 |

| あり | 動詞:ラ変「あり」の終止形 |

それをすみだ川といふ。

| それ | 名詞 |

| を | 格助詞:動作の対象 |

| すみだ河 | 名詞 |

| と | 格助詞:引用 |

| いふ | 動詞:ハ行四段活用「いふ」の終止形 |

その川のほとりに群れゐて、思ひやれば、限りなく遠くも来にけるかな、とわび合へるに、渡し守(もり)、「はや舟に乗れ。日も暮れぬ。」と言ふに、乗りて渡らむとするに、みな人ものわびしくて、京に思ふ人なきにしもあらず。

| その | 連体詞 |

| 河 | 名詞 |

| の | 格助詞:連体修飾格 |

| ほとり | 名詞 |

| に | 格助詞:場所 |

| 群れゐ | 動詞:ワ行上一段活用「群れゐる」の連用形 |

| て | 接続助詞:単純接続 |

| 思ひやれ | 動詞:ラ行四段活用「思ひやる」の已然形 |

| ば | 接続助詞:偶然条件 |

| 限りなく | 形容詞:「限りなし」の連用形 |

| 遠く | 形容詞:「遠し」の連用形 |

| も | 係助詞:強意 |

| 来 | 動詞:「来る」の連用形 |

| に | 助動詞:完了「ぬ」の連用形 |

| ける | 助動詞:過去「けり」の連体形 |

| かな | 終助詞:詠嘆 |

| と | 格助詞:引用 |

| わびあへ | 動詞:ハ行四段活用「わびあふ」の已然形 |

| る | 助動詞:存続「り」の連体形 |

| に | 接続助詞:単純接続 |

| 渡し守 | 名詞 |

| はや | 副詞 |

| 舟 | 名詞 |

| に | 格助詞:動作の対象 |

| 乗れ | 動詞:ラ行四段活用「乗る」の命令形 |

| 日 | 名詞 |

| も | 係助詞:同種 |

| 暮れ | 動詞:ラ行下二段活用「暮る」の連用形 |

| ぬ | 助動詞:強意「ぬ」の終止形 |

| と | 格助詞:引用 |

| 言ふ | 動詞:ハ行四段活用「言ふ」の連体形 |

| に | 接続助詞:順接の確定条件 |

| 乗り | 動詞:ラ行四段活用「乗る」の連用形 |

| て | 接続助詞:単純接続 |

| 渡ら | 動詞:ラ行四段活用「渡る」の未然形 |

| む | 助動詞:意志「む」の終止形 |

| と | 格助詞:引用 |

| する | 動詞:サ変「す」の連体形 |

| に | 接続助詞:単純接続 |

| みな人 | 名詞 |

| ものわびしく | 「ものわびし」の連用形 |

| て | 接続助詞:単純接続 |

| 京 | 名詞 |

| に | 格助詞:場所 |

| 思ふ | 動詞:ハ行四段活用「思ふ」の連体形 |

| 人 | 名詞 |

| なき | 形容詞:「なし」の連体形 |

| に | 助動詞:断定「なり」の連用形 |

| しも | 副詞 |

| あら | 動詞:ラ変「あり」の未然形 |

| ず | 助動詞:打消「ず」の終止形 |

さる折しも、白き鳥の、嘴(はし)と脚と赤き、鴫(しぎ)の大きさなる、水の上に遊びつつ、魚(いを)を食ふ。

| さる | 連体詞 |

| 折 | 名詞 |

| しも | 副詞:強意 |

| 白き | 形容詞:「白し」の連体形 |

| 鳥 | 名詞 |

| の | 格助詞:同格 |

| 嘴 | 名詞 |

| と | 格助詞:並列 |

| 脚 | 名詞 |

| と | 格助詞:並列 |

| 赤き | 形容詞:「赤し」の連体形 |

| 鴫 | 名詞 |

| の | 格助詞:連体修飾格 |

| 大きさ | 名詞 |

| なる | 助動詞:断定「なり」の連体形 |

| 水 | 名詞 |

| の | 格助詞:連体修飾格 |

| 上 | 名詞 |

| に | 格助詞:場所 |

| 遊び | 動詞:バ行四段活用「遊ぶ」の連用形 |

| つつ | 接続助詞:動作の平行 |

| 魚 | 名詞 |

| を | 格助詞:動作の対象 |

| 食ふ | 動詞:ハ行四段活用「食ふ」の終止形 |

京には見えぬ鳥なれば、みな人見知らず。

| 京 | 名詞 |

| に | 格助詞:場所 |

| は | 係助詞:主題の提示 |

| 見え | 動詞:ヤ行下二段活用「見ゆ」の未然形 |

| ぬ | 助動詞:打消「ず」の連体形 |

| 鳥 | 名詞 |

| なれ | 助動詞:断定「なり」の已然形 |

| ば | 接続助詞:原因・理由 |

| みな人 | 名詞 |

| 見知ら | 動詞:ラ行四段活用「見知る」の未然形 |

| ず | 助動詞:打消「ず」の終止形 |

渡し守に問ひければ、「これなむ都鳥。」と言ふを聞きて、

| 渡し守 | 名詞 |

| に | 格助詞:動作の対象 |

| 問ひ | 動詞:ハ行四段活用「問ふ」の連用形 |

| けれ | 助動詞:過去「けり」の已然形 |

| ば | 接続助詞:偶然条件 |

| これ | 名詞 |

| なむ | 係助詞:強意 |

| 都鳥 | 名詞 |

| と | 格助詞:引用 |

| 言ふ | 動詞:ハ行四段活用「言ふ」の連体形 |

| を | 格助詞:動作の対象 |

| 聞き | 動詞:カ行四段活用「聞く」の連用形 |

| て | 接続助詞:単純接続 |

名にし負はばいざ言(こと)問はむ都鳥わが思ふ人はありやなしやと

と詠めりければ、舟こぞりて泣きにけり。

| 名 | 名詞 |

| に | 格助詞:資格・地位 |

| し | 副助詞:強意 |

| 負は | 動詞:ハ行四段活用「負ふ」の未然形 |

| ば | 接続助詞:順接の仮定条件 |

| いざ | 感動詞 |

| こと問は | 動詞:ハ行四段活用「こと問ふ」の未然形 |

| む | 助動詞:いし「む」の未然形 |

| 都鳥 | 名詞 |

| わが | 連体詞 |

| 思ふ | 動詞:ハ行四段活用「思ふ」の連体形 |

| 人 | 名詞 |

| は | 係助詞:主題の提示 |

| あり | 動詞:ラ変「あり」の終止形 |

| や | 係助詞:疑問 |

| なし | 形容詞:「なし」の終止形 |

| や | 係助詞:疑問 |

| と | 格助詞:引用 |

| と | 格助詞:引用 |

| 詠め | 動詞:マ行四段活用「詠む」の已然形 |

| り | 助動詞:完了「り」の連用形 |

| けれ | 助動詞:過去「けり」の已然形 |

| ば | 接続助詞:原因・理由 |

| 舟 | 名詞 |

| こぞり | 動詞:ラ変「こぞる」の連用形 |

| て | 接続助詞:単純接続 |

| 泣き | 動詞:カ行四段活用「泣く」の連用形 |

| に | 助動詞:完了「ぬ」の連用形 |

| けり | 助動詞:過去「けり」の終止形 |

運営者情報

檜垣 由美子(ゆみねこ)

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。 ※サイト全体の運営実績についてはこちらにまとめています。

-

ものすごく役に立ちました!とても分かりやすかったです!

-

めっちゃわかったじょ。

-

めちゃくちゃテストに役に立った

-

めっちゃ役立ちました!ありがとうございました!

-

神

すんげぇ役に立ちました!