宇治拾遺物語「絵仏師良秀」テスト対策練習問題と過去問まとめ

高校古典で学習する宇治拾遺物語「絵仏師良秀」の定期テストで出題される問題や過去問をまとめているよ。

宇治拾遺物語についての基本知識・歴史的仮名遣い・古語の意味・内容のポイント・文法問題など、頻出問題を確認しよう。

「絵仏師良秀」の一問一答テスト対策動画もあるよ!

作業中や移動中に聞き流しをするだけでも、重要な単語が頭に入るのでおすすめだよ!

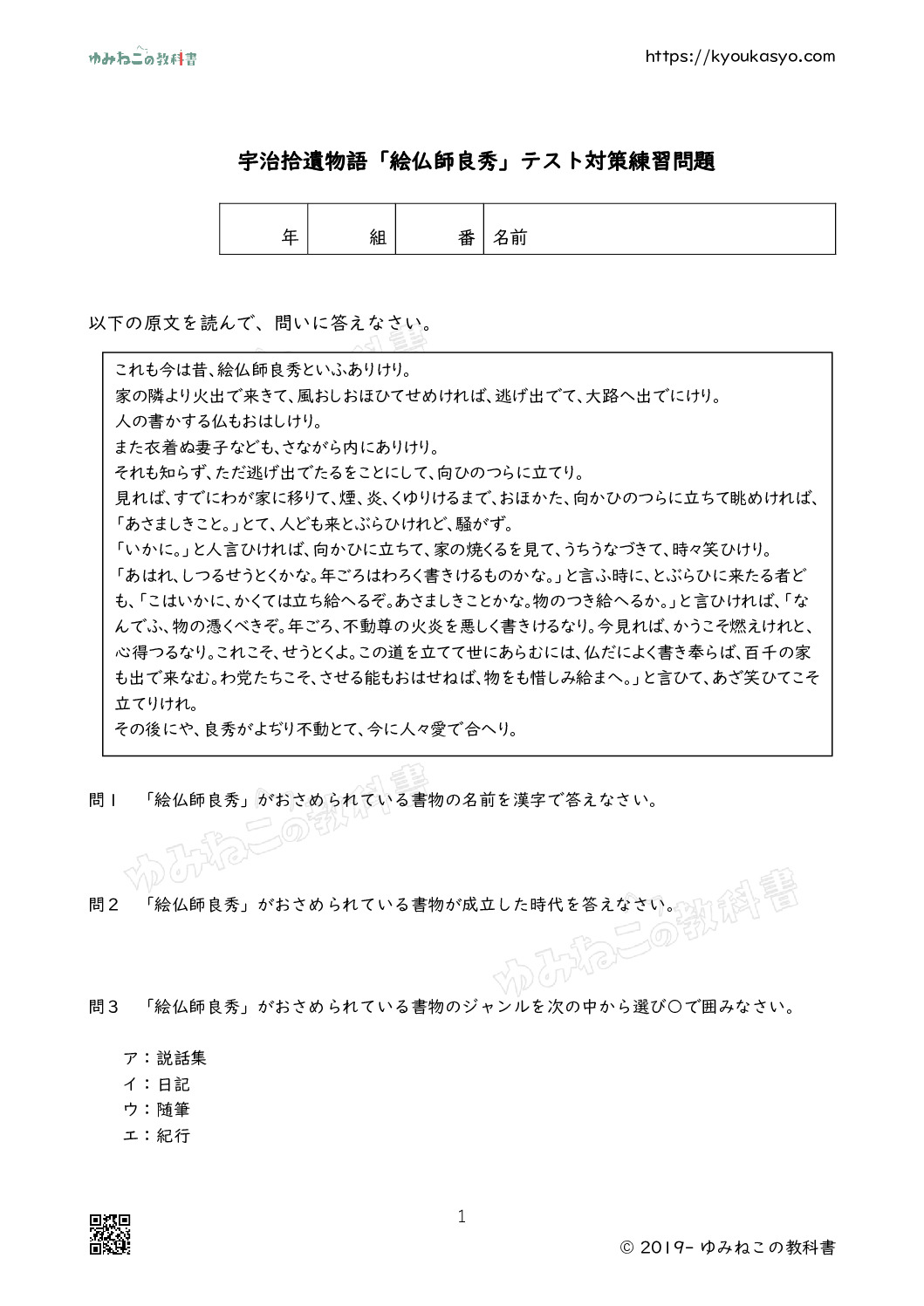

宇治拾遺物語「絵仏師良秀」 テスト対策練習問題

以下の原文を読んで、問いに答えなさい。

これも今は昔、絵仏師良秀といふありけり。

家の隣より火出で来きて、風おしおほひてせめければ、逃げ出でて、大路へ出でにけり。

人の書かする仏もおはしけり。

また衣着ぬ妻子なども、さながら内にありけり。

それも知らず、ただ逃げ出でたるをことにして、向ひのつらに立てり。

見れば、すでにわが家に移りて、煙、炎、くゆりけるまで、おほかた、向かひのつらに立ちて眺めければ、「あさましきこと。」とて、人ども来とぶらひけれど、騒がず。

「いかに。」と人言ひければ、向かひに立ちて、家の焼くるを見て、うちうなづきて、時々笑ひけり。

「あはれ、しつるせうとくかな。年ごろはわろく書きけるものかな。」と言ふ時に、とぶらひに来たる者ども、「こはいかに、かくては立ち給へるぞ。あさましきことかな。物のつき給へるか。」と言ひければ、「なんでふ、物の憑くべきぞ。年ごろ、不動尊の火炎を悪しく書きけるなり。今見れば、かうこそ燃えけれと、心得つるなり。これこそ、せうとくよ。この道を立てて世にあらむには、仏だによく書き奉らば、百千の家も出で来なむ。わ党たちこそ、させる能もおはせねば、物をも惜しみ給まへ。」と言ひて、あざ笑ひてこそ立てりけれ。

その後にや、良秀がよぢり不動とて、今に人々愛で合へり。

問1

「絵仏師良秀」がおさめられている書物の名前を漢字で答えなさい。

答えを見る

宇治拾遺物語

問2

「絵仏師良秀」がおさめられている書物が成立した時代を答えなさい。

答えを見る

鎌倉時代

問3

「絵仏師良秀」がおさめられている書物のジャンルを次の中から選びなさい。

ア:説話集

イ:日記

ウ:随筆

エ:紀行

答えを見る

ア

【解説】「説話集」というのは、昔から語り伝えられてきた様々な面白い話を集めた本のこと

問4

「おしおほひて」を現代仮名遣いに直しなさい。

答えを見る

おしおおいて

問5

「おほち」を現代仮名遣いに直しなさい。

答えを見る

おおち

問6

「とぶらひけれど」を現代仮名遣いに直しなさい。

答えを見る

とぶらいけれど

問7

「せうとく」を現代仮名遣いに直しなさい。

答えを見る

しょうとく

問8

「なんでふ」を現代仮名遣いに直しなさい。

答えを見る

なんじょう

問9

「かうこそ」を現代仮名遣いに直しなさい。

答えを見る

こうこそ

問10

「衣」の読みを答えなさい。

答えを見る

きぬ

問11

「妻子」の読みを答えなさい。

答えを見る

めこ

問12

「煙」の読みを答えなさい。

答えを見る

けぶり

問13

「給へる」の読みを送り仮名も含めて現代仮名遣いで答えなさい。

答えを見る

たまえる

問14

「奉らば」の読みを送り仮名を含めて答えなさい。

答えを見る

たてまつらば

問15

「おはしけり」の意味を次の中から選びなさい。

ア:いらっしゃった

イ:座っていた

ウ:置かれていた

エ:残されていた

答えを見る

ア

【解説】「おはしけり」は、「あり」の尊敬語の「おはす」の連用形に、過去の助動詞「けり」の終止形が接続している。「おはす」が「いらっしゃる」になるので、過去の助動詞がついて「いらっしゃった」となる

問16

「さながら」の意味を次の中から選びなさい。

ア:まるで

イ:そのまま

ウ:やはり

エ:当然ながら

答えを見る

イ

【解説】「さながら」は漢字で「然ながら」と書き、そのまま・もとのままという意味。

問17

「ことにして」の意味を次の中から選びなさい。

ア:おおごとにして

イ:理由にして

ウ:よいこととして

エ:成功して

答えを見る

ウ

【解説】「ことにす」は「事」+各助詞「に」+「す」で、「よいことにする」という意味。

問18

「あさましき」の意味を次の中から選びなさい。

ア:いやらしい

イ:あさはかな

ウ:大変な

エ:あくどい

答えを見る

ウ

【解説】「あさまし」はシク活用の形容詞で、もとは事の善し悪しにかかわらず予期しないことに出くわしたときの驚きを表す。

問19

「年ごろ」の意味を次の中から選びなさい。

ア:いつも

イ:毎年

ウ:長年

エ:最近

答えを見る

ウ

問20

「悪しく」の意味を次の中から選びなさい。

ア:下手に

イ:都合の悪い

ウ:不勉強な

エ:足りない

答えを見る

ア

【解説】「悪し」は、他と比べなくても絶対的に悪い様子を表す。※対して、「わろし」は他と比べて悪い様子。

問21

「心得つる」の意味を次の中から選びなさい。

ア:遠慮する

イ:発見する

ウ:理解する

エ:わきまえる

答えを見る

ウ

【解説】「心得(こころう)」の連用形「こころえ」に完了の助動詞「つる」の連体形が接続している。

問22

「せうとく」の意味を次の中から選びなさい。

ア:性分

イ:せっかち

ウ:正体

エ:もうけ物

答えを見る

エ

【解説】「せうとく」は「所得」と書き、「得をすること・もうけ物」という意味。

問23

「仏だに」の意味を次の中から選びなさい。

ア:たとえ仏ならば

イ:せめて仏だけでも

ウ:もし仏であるなら

エ:いくら仏でも

答えを見る

イ

【解説】副助詞「だに」は、「せめて~だけでも」という意味。

問24

「させる能」の意味を次の中から選びなさい。

ア:させる手段

イ:そのような能力

ウ:これといった才能

エ:抜きでた頭脳

答えを見る

ウ

【解説】連体詞「させる」は多くは下に打ち消しの語を伴って、「これというほどの・それほどの・たいした」という意味になる。

問25

「めで合へり」の意味を次の中から選びなさい。

ア:責め合った

イ:取り合った

ウ:褒め合った

エ:めぐりあった

答えを見る

ウ

【解説】「めで合へり」は「めづ」+「合ふ」の複合動詞「めで合ふ」の已然形に、存続の助動詞「り」が接続している。「(共感して)称賛し合っている」という意味。

問26

「それも知らず、ただ逃げ出たる」の「それ」が指すものを原文より抜き出して2つ答えなさい。

答えを見る

・人の書かする仏

・衣着ぬ妻子

問27

「人の書かする仏」の意味を次の中から選びなさい。

ア:絵仏師たちが描いた仏

イ:良秀が人に教えて描かせた仏

ウ:良秀の師匠が描いた仏

エ:良秀が注文を受けて描いた仏

答えを見る

エ

【解説】「人の」の「の」は、主格の「の」で、「人が」と訳すのが適切。「書かする」の「する」は使役の助動詞で、「~させる」という意味。つまり、「人が(良秀に)描かせる仏画」となる。

問28

何を「わろく書きける」のか、原文から抜き出して6字で答えなさい。

答えを見る

不動尊の火炎

問29

「この道」とは、何のことか。次の中から選びなさい。

ア:仏を信じること

イ:家族を失って生きること

ウ:仏を描くこと

エ:仏像を売ること

答えを見る

ウ

【解説】「この道」とは、良秀が絵仏師として生きる道、つまり「仏画を描くこと」を指している。

問30

「これこそ、せうとくよ」の「これ」が指すものとして適切なものを次の中から選びなさい。

ア:家族を失ったこと

イ:火炎の燃えかたを理解したこと

ウ:自分の命が助かったこと

エ:人々に同情してもらえること

答えを見る

イ

【解説】良秀が自分の家が燃えてしまうときの実際の炎を見て、長年自分が下手に描いてきた不動明王の背中の火炎をどう描けばよいのかを理解できたことを指している。

問31

「これこそ、せうとくよ」と良秀が言った理由として最も適切なものを次の中から選びなさい。

ア:家を建て直せるから

イ:人々に同情してもらえるから

ウ:仏画をもう描かなくて済むから

エ:仏画を上手く描けるようになるから

答えを見る

エ

問32

見舞いに来た人々は何に対して「いかに。」と言っているのか、適切なものを次の中から選びなさい。

ア:なぜ火事が起きたのか

イ:なぜ良秀だけが助かったのか

ウ:良秀が「せうとくよ」と言ったこと

エ:良秀が動揺していないこと

答えを見る

エ

【解説】火事で家が燃えているにもかかわらず、動揺せずに見ているだけの良秀の態度を、見舞いに来た人々は疑問に感じている。

問33

良秀が人々をあざ笑った理由として最も適切なものを次の中から選びなさい。

ア:家や妻子を無くすことなど大したことではないと思っていたから

イ:火事にあわてふためく人々を小心者と思ったから

ウ:もののけを信じていたから

エ:能力がないため物を惜しんでいたから

答えを見る

エ

【解説】良秀は、「能力がある自分」は、絵仏師としての技術を高められるきっかけとなった火事で家や家族を失っても惜しまないが、「能力のないお前たち」は、物を惜しむのだろうと馬鹿にしている。

問34

良秀の人物像として最も適切なものを次の中から選びなさい。

ア:火事にも動じない肝の座った性格

イ:仏画を大切にする信心深い性格

ウ:芸術のためなら他を顧みない性格

エ:技術を向上させようと努力を惜しまない性格

答えを見る

ウ

問35

「これも今は昔、絵仏師良秀といふありけり」の「いふ」の後に省略されている言葉を原文から抜き出して1字で答えなさい。

答えを見る

者

【解説】この文脈では、連体形の後にある体言「者(もの)」が省略されていると解釈できる。省略された「者」を補うことで「これも今は昔、絵仏師良秀という者がいた」という意味になる。※「人」でも不可ではないと思われるが、「者」と答えるのが安心

問36

「さながら内にありけり」の「あり」の活用の種類と活用形を答えなさい。

答えを見る

ラ行変格活用の連用形

問37

「とぶらひに来たる者ども」の「来」の活用の種類と活用形を答えなさい。

答えを見る

カ行変格活用の連用形

問38

「今見れば」の「見れ」の活用の種類と活用形を答えなさい。

答えを見る

マ行上一段活用の已然形

問39

「あさましきこと」の「あさましき」の活用の種類と活用形を答えなさい。

答えを見る

シク活用の連体形

問40

「心得つるなり」の「心得」の活用の種類と活用形を答えなさい。

答えを見る

ア行下二段活用の連用形

問41

「させる能もおはせねば」の「おはせ」の活用の種類と活用形を答えなさい。

答えを見る

サ行変格活用の未然形

運営者情報

檜垣 由美子(ゆみねこ)

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。

-

テスト前日の見直しにちょうどいい。

とても助かりました。やりますねえ -

テスト前日の見直しにちょうどいい。

やりますねえ -

めっちゃわかりやすくていいテスト勉強になりました。本当にありがとうございます。また来ます!

-

まちせ

-

めちゃくちゃありがたいのですが、最後に全問題の解答を載せていただけたら全てやった後にまる付けが楽になるのでできたら嬉しいです。

ありがとうございます

中2から利用させてもらっています。いつも助けられてます!ありがとうございます