「数直線」をわかりやすく解説(期末テスト対策ポイント)

このページでは、中学数学「正の数・負の数」を学習するときに登場する「数直線」というものが何かを解説するよ!

この「数直線」、実は前回の学習の時にもう使っているよ。

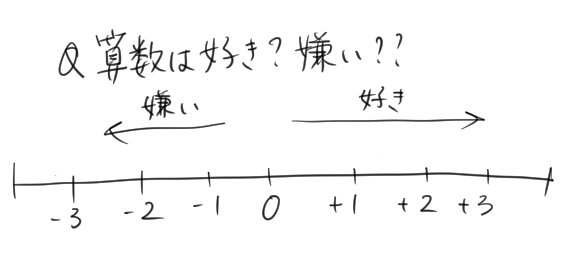

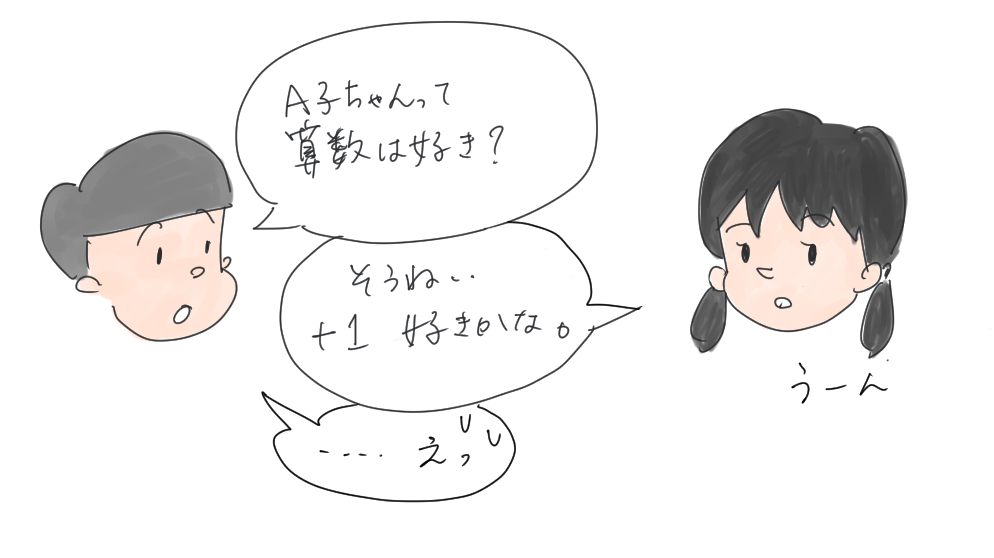

この「目盛りの線」って、「算数がどのくらい好き(嫌い)なのかを表しているんだよね。

もし、この目盛り線がなくて、ただ

「私は算数が+1くらい好き」と文章であらわしたらどうかな?

+1好きって言われても、何が基準になっているのかピンとこないし、どのくらい好きなのか分かりにくいよ・・

そうだね。

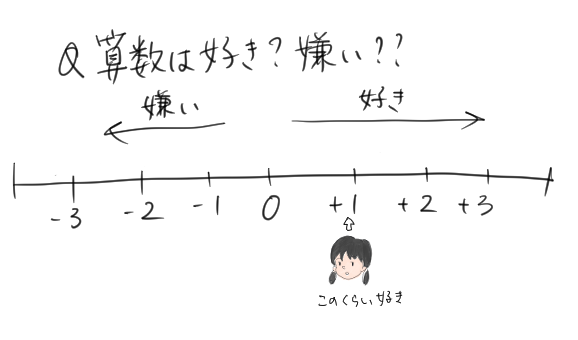

でも、目盛り線であらわしてもらえれば、+1はどのくらい算数が好きな状態なのかイメージがつきやすいよね。

- ある数が「どのくらい多い」とか、「どのくらい強いのか」など、どんな状態を表すのかイメージがつきやすくなって便利だから!

- ある数字が、他の数字や「キホン」とどのくらい離れているのか分かりやすいから!

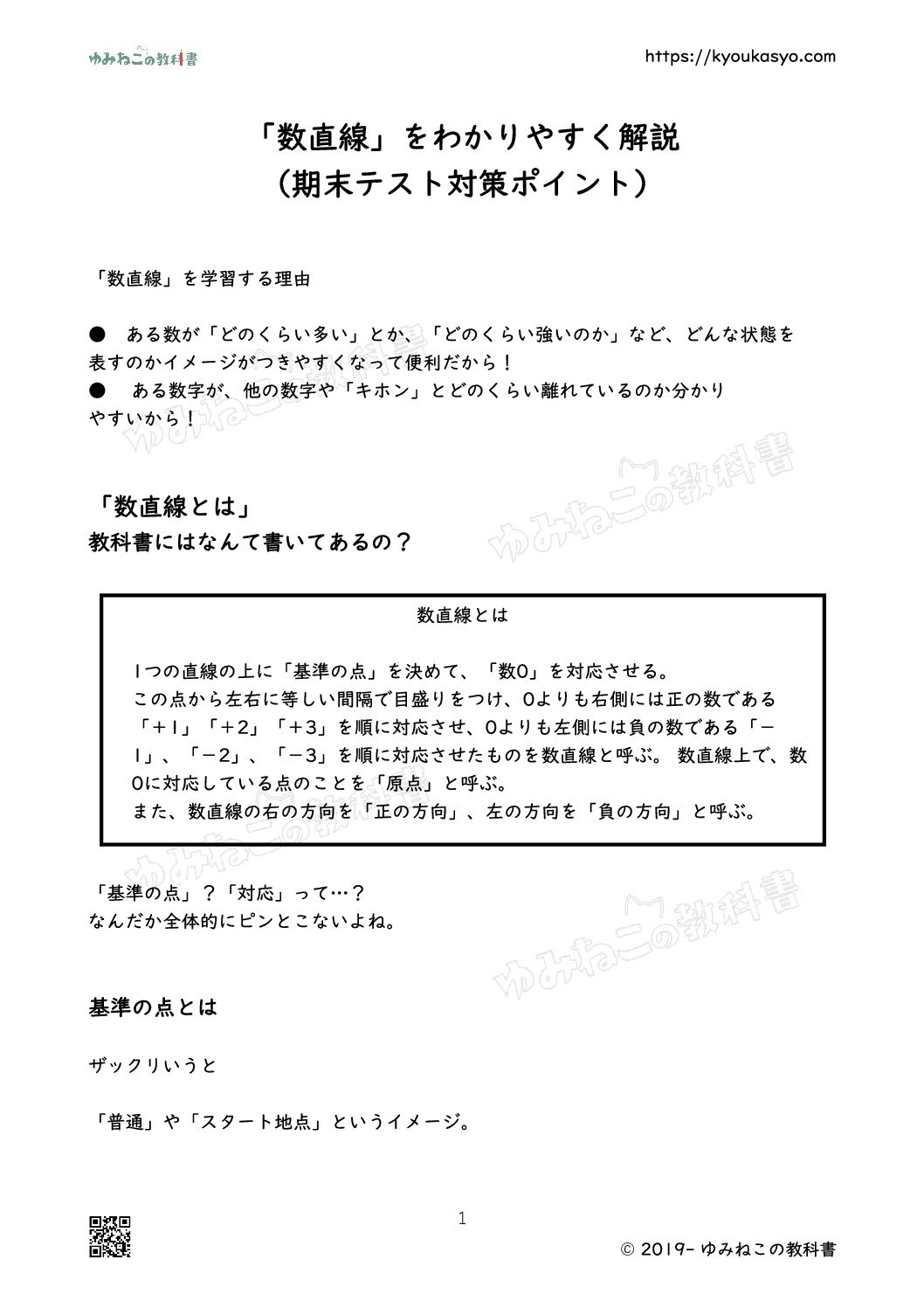

「数直線とは」

教科書にはなんて書いてあるの?

この点から左右に等しい間隔で目盛りをつけ、0よりも右側には正の数である「+1」「+2」「+3」を順に対応させ、0よりも左側には負の数である「−1」、「−2」、「−3」を順に対応させたものを数直線と呼ぶ。 数直線上で、数0に対応している点のことを「原点」と呼ぶ。

また、数直線の右の方向を「正の方向」、左の方向を「負の方向」と呼ぶ。

「基準の点」?「対応」って・・・?

なんだか全体的にピンとこないよ。

基準の点って??

ザックリいうと

基準の点とは

「普通」や「スタート地点」というイメージ

数直線の「普通」や「スタート地点」が「基準の点」になる!

さっきの数直線をもう一度見てみよう。

この数直線があらわしているのは「どのくらい算数が好き(嫌い)かどうか」だよね。

この時、真ん中ってどういう意味?

「好き」でも「嫌い」でもないということだよね。

・・・そうか、「普通」ということをあらわしているんだね!

ではこれはどうかな?

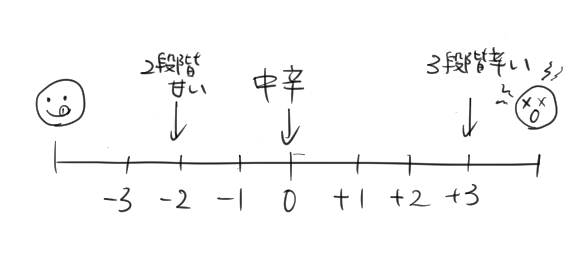

この数直線は、カレーがどのくらい辛いか(甘いか)をあらわしていて、基準の点は「辛くも、甘くもない普通の辛さ」だよね。

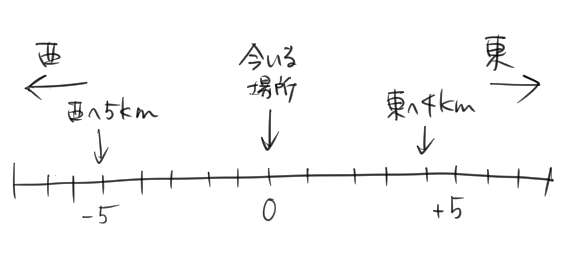

これの場合はどうだろう。

これは「スタート地点」である「今いる場所」が基準の点になっているんだね。

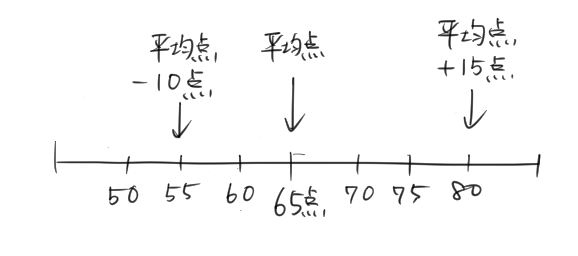

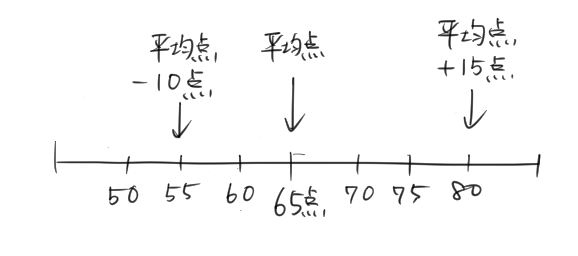

そうか。「平均点」はつまり「普通」ということだもんね。

だから平均点が基準の点になっているんだね。

数0を「対応させる」ってどういう意味なの?

ザックリいうと

対応させるとは、

「基準の点=数0」とすること!

基準の点が決まったら、

そこを「数0」にする!

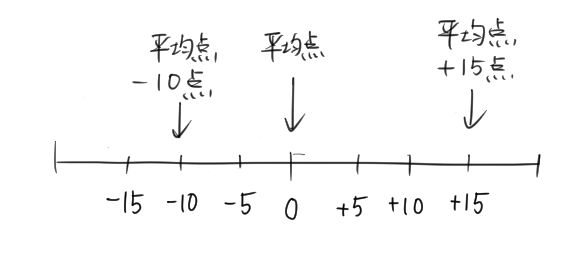

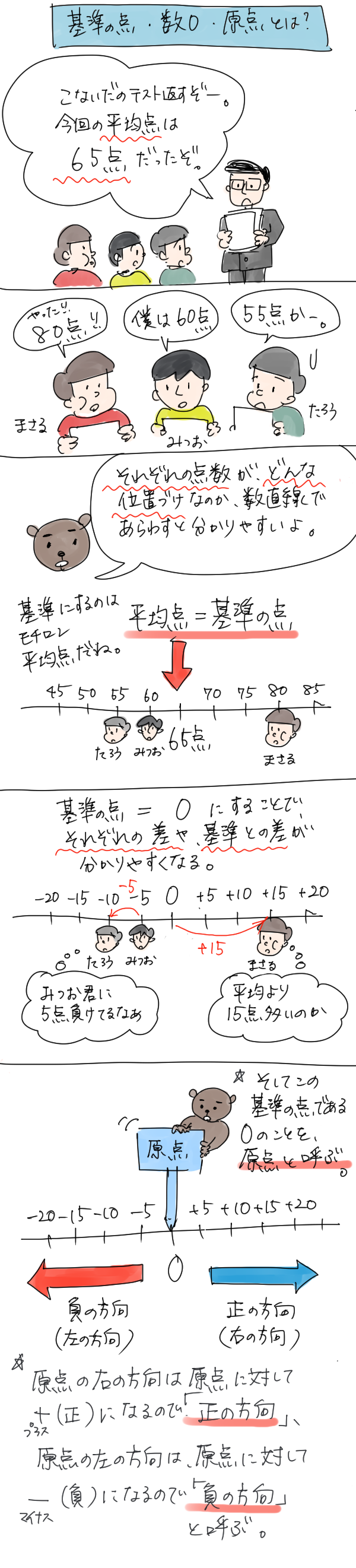

さっきの「平均点」の例で考えてみるよ。

この数直線の「基準の点」である平均点は、65点なんだよね。

数直線では、この基準の点は実際の点数ではなくて、「数0」にしてしまう んだよ。

ちょっとまって。

そもそも、その「数0」ってどいういう意味??

「数0」というのは、単純に「数字の0」と考えてOKだよ。

「0」だけだと、アルファベットの「o(オー)」と区別するのが難しかったりするから、「数字の0だよ」とハッキリ伝えるために「数0」と言っているんだ。

基準の点を「数0」とすると、こうなるよ。

なるほど。

基準の点を「数0」にすると、それぞれの点が「基準(この場合、平均点)」に比べて、どのくらい良い点なのか、悪い点なのかがハッキリする ね。

原点とは

数直線上で、数0に対応している点のことを「原点」と呼ぶ

また新しい言葉が出てきた!

これはカンタンな事を言っているよ。

さっきは「基準の点」を「数0」に対応させたよね。

だから「数0に対応している点」というのは、結局「基準の点」のことだよ。

つまり、「基準の点」=「数0」=「原点」というだけ。

「正の方向」・「負の方向」について

この正の方向・負の方向だけれど、原点から考えたときだけではなく、「あるポイントから見て」どちらの方向か?という考え方もするよ。

例えば、同じ「負の数」同士の-5と-7で考えてみよう。

-5も-7も、原点から見たら「負の方向」にあるけれど、

-5は、-7から見たら「右の方向」にあるので、「-5は-7よりも正の方向にある」と言うんだ。

同じように、正の数同士の+4と+6で考えても、

+4は、+6から見たら「左の方向」にあるので、「負の方向」になるんだ。

こういう問題が出る!

実際の問題は、こういう風に出てくるよ

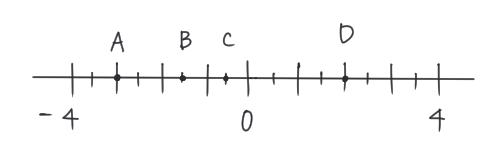

数直線の中の空欄(またはアルファベットなど)に入る数を答えるタイプ

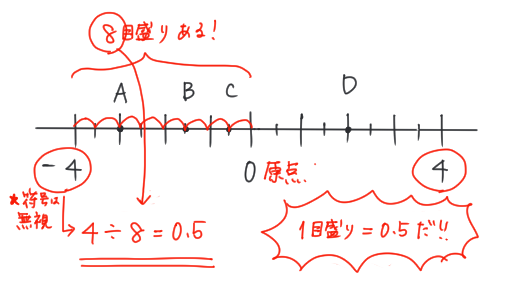

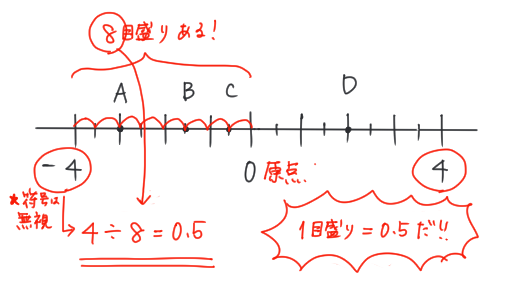

次の数直線のA〜Dに当てはまる数を答えなさい

【考え方】

まずは ひとつの目盛りが、

「いくつをあらわしているのか」読み取ろう!

え?

目盛りって、必ず「1」ずつ増えたり減ったりするんじゃないの?

この「ひとつの目盛りがいくつをあらわすか」は、数直線によって色々違う時があるんだ。

だから必ずチェックしないといけない。

1目盛りがいくつをあらわすのかをチェックする方法

①「分かっている」数字を探す。

この時みるポイントは、「数字が分かっているところ」。

この問題の場合は、「−4」と「4」が分かっているよね。

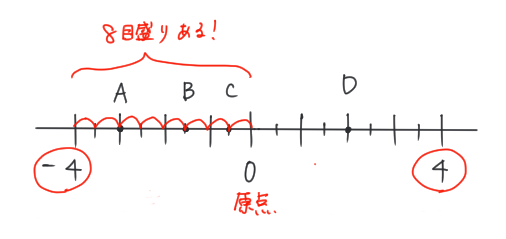

②「見つけた数字」と、「原点」の間にいくつ目盛りがあるか数える

原点の0から「−4」まで※は、

8目盛りあるね。

※もちろん、原点から「4」までを数えてもいいよ。

この場合も、目盛りは8つだよ。

③見つけた数字÷目盛りの数を計算する!

この時、見つけた数字の「符号」は無視してね。

例えば、見つけた数字が「−4」でも、符号は無視して「4÷8」で計算しよう。

こうして計算した結果が、「ひとつの目盛りが表す数」だよ。

この問題の場合は、「4÷8=0.5」だから、ひと目盛りは「0.5」をあらわしているんだ。

これで答えをもとめるための準備はOK!

つぎは実際に、求める点が「いくつになるか」を計算するよ。

原点から求める点までの目盛り×目盛りがあらわす数を求める

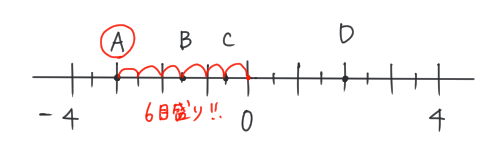

①原点から求める点まで、何目盛りあるか数えよう!

たとえば、Aの点を求めてみるよ。

原点からAまでは、6目盛りあるね。

②ひと目盛りがあらわす数と、目盛りの数を「かける」

さっき求めた「ひと目盛りがあらわす数」は「0.5」だったね。

ということは、Aの点は「6×0.5=3」だから、「3」だね!

答えの数字が出ても、まだ安心したらダメだよ。

「負の数」なのか、「正の数」なのか確認しよう!

求める点が原点よりも「負の方向」にあるなら「−」を、「正の方向」にあるなら「+」をつける

求める点「A」は、原点よりも「負の方向」にあるね。

なので、求めた答えの「3」に「−」をつけて、「−3」が答えになるよ。

これでOK!

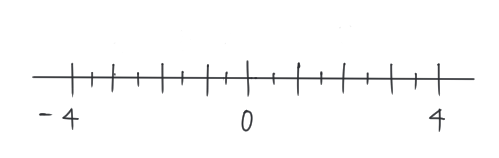

数直線の上に、対応する点を書き込むタイプ

次の数に対応する点を、数直線の上にしるしましょう。

-3.5

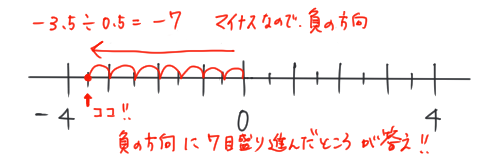

【考え方】

このタイプの問題でも、まずは「ひとつの目盛りがいくつをあらわすのか」を最初に考えるよ。

求めかたはさっきとおんなじ。

ひとつの目盛りは「0.5」をあらわすね。

「問題の数字」÷「ひとつの目盛りがあらわす数」をもとめる

問題の数字は「-3.5」だよね。

この「-3.5」を「0.5」で割るんだ。

「-3.5÷0.5=-7」

計算の結果の「-7」から、「負の方向」に「7目盛り」進んだところが「対応する点」になるよ。

計算の結果が「+」だったら、「正の方向へ」、「−」だったら、「負の方向へ」進めばいいんだ。

中学数学ではココを押さえればOK!

数直線まとめ

- 「基準の点」とは、数直線の「普通」や「スタート地点」をあらわす点のこと。

- 「基準の点」=数0で、この点を「原点」と呼ぶ。

- 原点の右の方向は「正の方向」と呼ぶ。

- 原点の左の方向は「負の方向」と呼ぶ。

- 【数直線の問題の解き方】

①分かっている数字を探し、原点からその数字まで何目盛りあるか数える。

②見つけた数字÷目盛りの数で、「ひと目盛りがいくつをあらわすのか」をもとめる。

※見つけた数字の符号は無視してOK数直線上の点に対応する数を求める場合

1:原点からの目盛りの数×②の答えをもとめる

2:点が負の方向にあるなら「−」、正の方向にあるなら「+」をつけるある数が、数直線上のどの点に対応するか求める場合

1:その数÷②の答えをもとめる

2:1の答えが「−」なら負の方向に、「+」なら正の方向に、答えの数だけ目盛りを勧める。

次は「数の大小」について解説するよ!

ここまで勉強したら、「正負の数」「数直線」「数の大小」についてのテスト対策問題のページに挑戦してみよう!

運営者情報

ゆみねこ

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。

-

-

≪…数直線…≫の眺望を絵本で・・・

絵本「わのくにのひふみよ」

-

≪…「数直線」…≫は、人の形態空間(ニッチ)での時間軸的に眺望したい・・・

数直数には、1・2・3・4次元までの数の言葉ヒフミヨ(数体(次元))が、溶け込んでいる・・・数の言葉ヒフミヨ(1234)は、順序的構造・位相的構造・代数的構造 が自然数に内在(本性)しているようだ・・・

この風景は、3冊の絵本で・・・

絵本「哲学してみる」

絵本「わのくにのひふみよ」

絵本「もろはのつるぎ」 (有田川町ウエブライブラリー)

-

≪…「数直線」…≫は、人の形態空間(ニッチ)での時間軸的に眺望したい・・・

数直数には、1・2・3・4次元までの数の言葉ヒフミヨ(数体(次元))が、溶け込んでいる・・・数の言葉ヒフミヨ(1234)は、順序的構造・位相的構造・代数的構造 が自然数に内在(本性)しているようだ・・・

この風景は、3冊の絵本で・・・

絵本「哲学してみる」

絵本「わのくにのひふみよ」

絵本「もろはのつるぎ」 (有田川町ウエブライブラリー)

-

もろはのつるぎ(有田川町ウエブライブラリー)は、数の言葉ヒフミヨ((1234)自然数)の『HHNI眺望』の眺めを、SNSの≪【インドの魔術師】ラマヌジャンの見つけたクールな式≫(検索)の[何かの機会に使う式]に『自然数製造機』(『自然比矩形』)を醸成していそうだ。

-

[数の言葉の量化]と[言葉の量化]の橋渡しを大和言葉の【ひ・ふ・み・よ・い・む・な・や・こ・と】に託しタイ・・・

岡潔数学体験館で、自然数のキュレーション的な催しがあるといいなぁ~

-

≪…真ん中ってどういう意味?「好き」でも「嫌い」でもないということだよね。

・・・そうか、「普通」ということをあらわしているんだね!…≫で、数学の基となる自然数(数の言葉ヒフミヨ(1234))を昭和歌謡の本歌取りで掴む・・・「愛のさざなみ」の本歌取り

[ i のさざなみ ]

この世にヒフミヨが本当にいるなら

〇に抱かれて△は点になる

ああ〇に△がただ一つ

ひとしくひとしくくちずけしてね

くり返すくり返すさざ波のように〇が△をきらいになったら

静かに静かに点になってほしい

ああ〇に△がただ一つ

別れを思うと曲線ができる

くり返すくり返すさざ波のようにどのように点が離れていても

点のふるさとは〇 一つなの

ああ〇に△がただ一つ

いつでもいつでもヒフミヨしてね

くり返すくり返すさざ波のように

さざ波のように[ヒフミヨ体上の離散関数の束は、[1](連接)である。]

(複素多様体上の正則函数の層は、連接である。)数学の基となる自然数(数の言葉ヒフミヨ(1234))を大和言葉の【ひ・ふ・み・よ・い・む・な・や・こ・と】の平面・2次元からの送りモノとして眺めると、[岡潔の連接定理]の風景が、多くの歌手がカバーしている「愛のさざなみ」に隠されていてそっと岡潔数学体験館で、謳いタイ・・・

≪…数直線…≫の眺望を絵本で・・・

絵本「わのくにのひふみよ」