「おにぎり石の伝説」あらすじと作者の伝えたいこと(要点まとめ)

小学校5年生の国語で学習する「おにぎり石の伝説」について、お話のあらすじと登場人物、作者の伝えたいこと、それぞれの場面ごとのポイントをイラストを使ってわかりやすく解説しているよ。

「おにぎり石の伝説」あらすじ

「おにぎり石の伝説」のあらすじ・作者・登場人物を 確認しよう。

「おにぎり石の伝説」の作者

「おにぎり石の伝説」は、戸森 しるこ さんが 書いたお話だよ。

戸森 しるこさんは、他にも 『ゆかいな床井くん』や『十一月のマーブル』などのお話も 書いているよ。

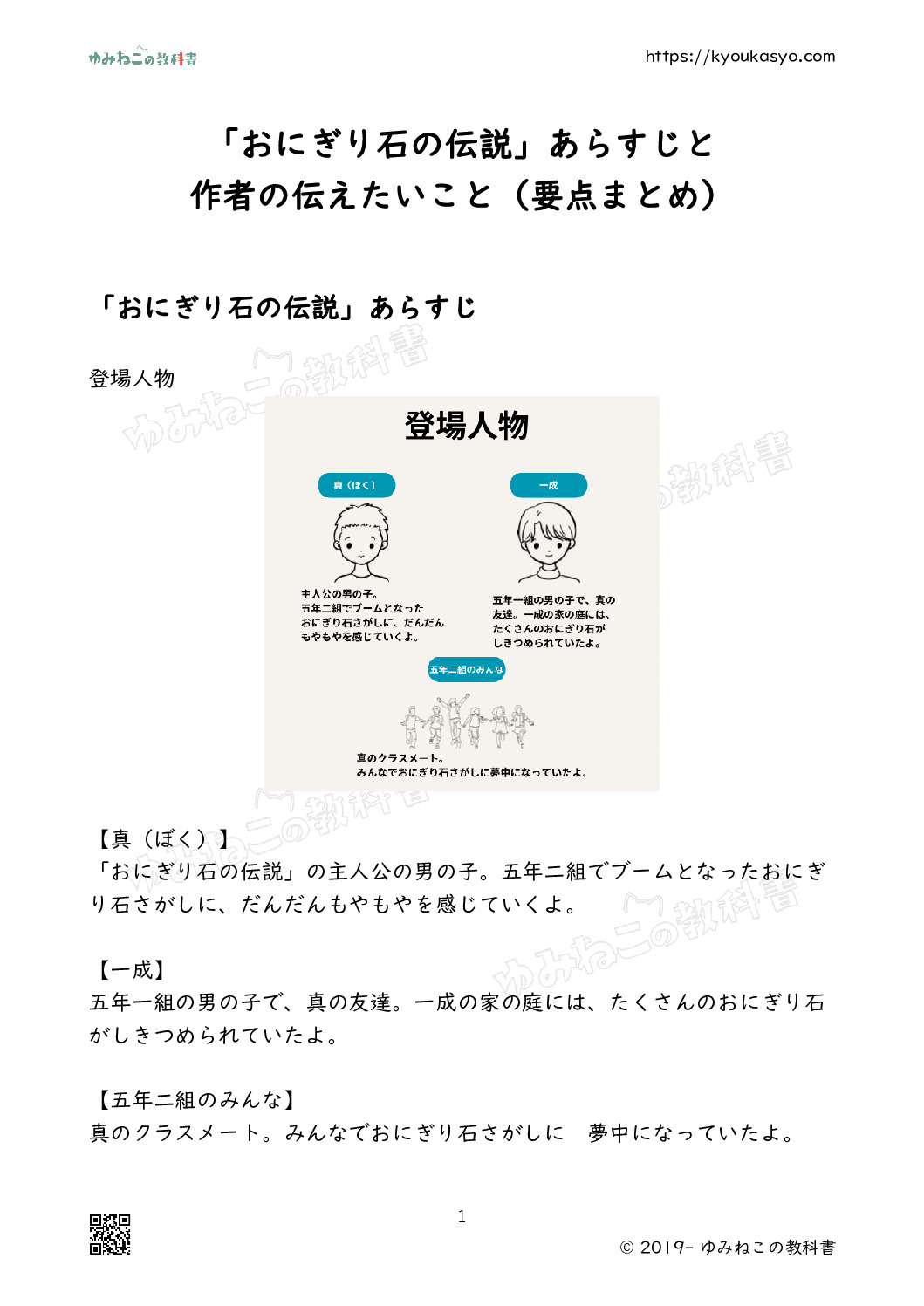

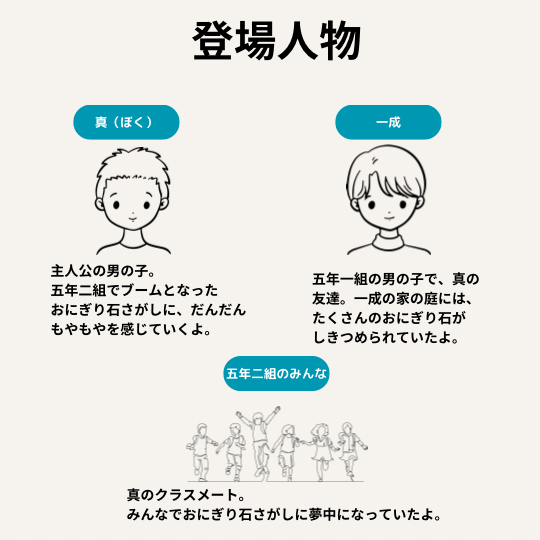

「おにぎり石の伝説」の登場人物

- 【真(ぼく)】

「おにぎり石の伝説」の主人公の男の子。五年二組でブームとなったおにぎり石さがしに、だんだんもやもやを感じていくよ。 - 【一成】

五年一組の男の子で、真の友達。一成の家の庭には、たくさんのおにぎり石がしきつめられていたよ。 - 【五年二組のみんな】

真のクラスメート。みんなでおにぎり石さがしに 夢中になっていたよ。

「おにぎり石の伝説」のあらすじ

おにぎり石の伝説

文:戸森 しるこ 絵:西村 ツチカ

ある日とつぜん、学校のうら庭で見つかった、おにぎりのような形をした、おにぎり石。

簡単に見つかるわけではないがゆえに「見つけた人は幸せになれるらしい」と、五年二組で、おにぎり石さがしがブームになります。

ところが、おにぎり石さがしがヒートアップするにつれ、おにぎり石さがしが、いつの間にかバトルのようになっていることに、真はもやもやします。

ある日、五年一組の一成に「真のクラス、変じゃない?」と聞かれ、おにぎり石のことを自まんした真は、一成に笑われ、自分の家に来るように言われます。

真が一成の家の庭に行くと、そこには大量のおにぎり石があり、おにぎり石は人口の石だと説明されるのでした。

ショックを受ける真でしたが、あることを思いつき、一成に協力をお願いします。

それは、おにぎり石探しを終わらせるために、五年二組のみんなにも一成の家の庭の大量のおにぎり石を見せ、おにぎり石はかちがないと思ってもらうことでした。

一成の家で、大量のおにぎり石を見た五年二組のみんなは、喜びますが、「こんなにたくさんあると思うと、かちが下がるような気がしないか?」という真の言葉、そして「こんな石のどこがいいんだろうって、ぼくは思っちゃうけどね。」という一成の言葉に、顔を見合わせます。

そしてだれかが「めったに見つけられないところがよかったんだよな。」と言うと、次々と同意し、みんなでえがおになるのでした。

おにぎり石のせいで、クラス内でびみょうな上下関係ができ始めていることに、みんなも気がついていたのでしょう。

えがおで片手をあげた一成の手をたたきながら、真はおにぎり石伝説の終わりを喜びました。

「おにぎり石の伝説」場面ごとの内容とポイント

「おにぎり石の伝説」の場面分けごとに、内容とポイントを 確認しよう。

場面は、「場所」や「登場人物」、「時間」などが 変わったところをヒントにして考えるといいよ。

登場人物の セリフや行動、叙述から、登場人物の様子や気持ち、関係性を 読み取り、登場人物の気持ちの変化をとらえよう。

「おにぎり石の伝説」の語り手は主人公「真」だよ。

つまり、真の視点で、お話がえがかれているよ。

ということは、地の文からも、真の考えや気持ちが読み取れるね。

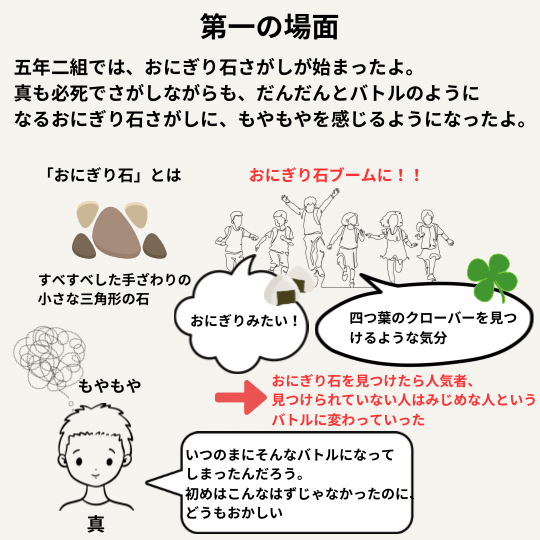

第一の場面 五年二組で おにぎり石ブームがはじまる

第一の場面は、「始まりは」から「ぼくは思わずじっとにらんだ。」まで。

【場所】学校のうら庭

【登場人物】真、五年二組のみんな

【内容】五年二組では、おにぎり石さがしが始まったよ。真も必死でさがしながらも、だんだんとバトルのようになるおにぎり石さがしに、もやもやを感じるようになったよ。

おにぎり石ブームとは

おにぎり石ブームとは「おにぎり石を 見つけること」だよ。

おにぎり石とは、「すべすべした手ざわりの、小さな三角形の石」で、「確かにぼくの目にも、指先サイズの小さなおにぎりのように見える」石のことだね。

お話の中で、「おにぎり石ブーム」は、「おにぎり石さがし」という書き方もされているよ。

おにぎり石ブームのはじまり

おにぎり石ブームのきっかけは、ある日とつぜんだったよ。

学校のうら庭で、ふつうの石たちにまぎれて 発見されるようになり、

「この石、何だかおにぎりみたい」という だれかの一言がきっかけだったね。

おにぎり石は、簡単に見つかるわけではなかったよ。

どのくらいの確りつで 見つかるかというと、「集中してさがしてせいぜい一日一個とか、とてもラッキーな感じのする、いいぐあいの確りつ」だね。

つまり、おにぎり石はめずらしいけれど、見つからないわけでもなく、見つけられたら特別さを感じられる、さがしがいのあるアイテムだったんだ。

まさに「四つ葉のクローバー」だね。

はじめは、五年二組の女子の間で人気になったね。

「四つ葉のクローバーを見つけるような気分」とあるから、女子たちは「見つかったらラッキー♡」「いいことあるといいな♪」と、わくわくしながら、さがしていたんじゃないかな。

それで、ぼくたち(男子たち)も、何となくつられ始めたよ。

ということは「おにぎり石が絶対にほしい!」という強い気持ちや深い考えがあったわけではなく、楽しそうな女子たちをみて、「なんか面白そうだな~?」「幸せになれるならさがしてみようかな~?」と 軽い気持ちで 参加するようになったんだね。

五年二組の人たちの

「すべすべしていて、ふつうの石とはちがう気がする」

「こんな石が自然にできるなんて、不思議だよね」

「見つけた人は、幸せになれるらしいよ」

という会話から、おにぎり石にみりょくや特別さを感じている、楽しそうなふん囲気が読み取れるね。

おにぎり石ブームの盛り上がりとバトル化

おにぎり石ブームは、だんだんとヒートアップしていったよ。

どのくらい盛り上がっていったか、順を追って確認しよう。

おにぎり石にまつわるみょうなうわさ話

うわさ話とは、『その昔、あるたんけん家が、なぞの「おにぎり島」から持ち帰った石』といったような、おにぎり石がなぜ学校で発見されたかを 五年二組のそれぞれが 想像して作り上げた物語、つまり「おにぎり石伝説」のことだね。

おにぎり石伝説に、ぼくらはうっかりむねをおどらせたよ。

「うっかりむねをおどらせた」ということは、「おにぎり石伝説」が本当かどうかわからないのに、事実を確かめることなく、「伝説のおにぎり石なんて、やっぱりすごい!」「見つけたい!」と さらにわくわくしてしまったということだね。

休み時間には、みんなでおにぎり探し

休み時間は、それぞれが好きな遊びをしたり、ゆったり過ごしたりと、自由に過ごす時間だよね。

でも、みんながみんな、休み時間のたびに 決まっておにぎり石をさがしているとは、それだけ夢中になっていることがわかるね。

放課後には、クラス内で複数の発くつチームが組まれた

発くつチームを作るということは、チームプレーで協力してさがしたんだね。より本格的になっていることがわかるね。

担任の先生のつくえの上にまで、おにぎり石がかざられていた

担任の先生にまで、えいきょうをあたえるほど、五年二組の子どもたちは おにぎり石のことで、頭がいっぱいだったんだね。

おにぎり石ブームが盛り上がっている場面のクラスの会話は

「聞いた?青木が見つけたんだって。」

「いいよなあ。ぼくも同じ場所をさがしてたんだけどなあ。」

「見つけられない最後の一人にはなりたくないな。」

「それはみじめすぎるよな。」と えががれているよ。

「おにぎり石を見つけられたかどうか」という会話が中心で、「見つけられなかったらダサい、カッコ悪い」ことに 注目しているね。

おにぎり石ブームが始まったころの会話(19ページ)は、「見つけられたらラッキー」と 軽やかで楽しそうなふん囲気だったけれど、ここでの会話は、必死であせっている感じがするね。

なぜみんなが、おにぎり石を見つけることに こだわっていたかというと、「おにぎり石そのもののみりょく以上に、おにぎり石を見つけられたとき、心からうらやましがられる感じに気持ちを高まらせていた」からだね。

つまり、「見つけたら幸せになれるからほしい」のではなく、みんなに「すごい!」とあこがれられたり、みとめられたりして、人気者になれるから、おにぎり石を見つけたいと思っていたんだね。

そして、「一刻も早くこのゲーム(おにぎり石探し)からぬけ出さなくちゃならない」と、だんだんあせる気持ちが 強くなっていったよ。

なぜかというと、「見つけられない最後の一人になったら、みじめ」だからだね。

「見つけたら幸せになれる」とわくわくしたもの

↓

「おにぎり石を見つけたら人気者(勝ち)、見つけられていない人はみじめな人(負け)」というバトル

に変わったよ。

おにぎり石ブームに対する真の気持ち

おにぎり石さがしがヒートアップするにつれ、真は少しだけもやもやしていたよ。

なぜかというと、「いつのまにそんなバトルになってしまったんだろう」「初めはこんなはずじゃなかったのに、どうもおかしい」と思ったからだね。

「おにぎり石を、ぼくは思わずじっとにらんだ」という行動には、「最初はわくわくさがしていたのに、最近は楽しくないな。」「こんなことでバトルしていて、なんかいやだな。」「でも自分だけ見つけられないのもいやだな。」「このままでいいのかな…」と かっとうする真の気持ちが表れているんじゃないかな。

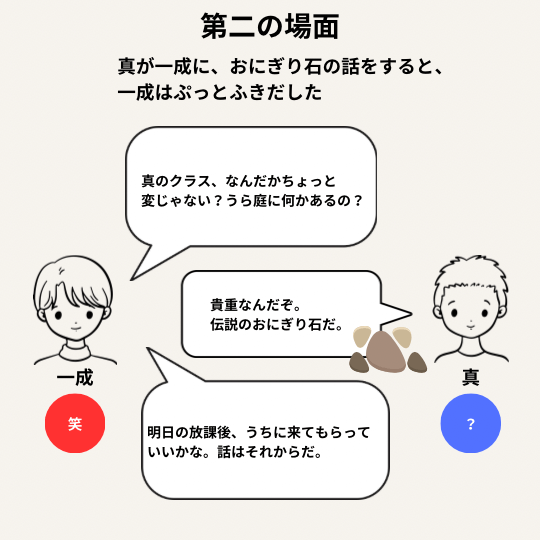

第二の場面 おにぎり石の話を聞いた一成は ふきだす

第ニの場面は、「そんなある日」から「意味が分からない。」まで。

【時間】そんなある日

【登場人物】真、一成

【内容】真が一成に、おにぎり石の話をすると、一成はぷっとふきだしたよ。

五年一組の一成に、「真のクラス、なんだかちょっと変じゃない?うら庭に何かあるの?」と聞かれた真は、ぎょっとしたよ。

なぜかというと、「ほかのクラスまでさがし始めたら、おにぎり石を見つけられる可能性はうんと低くなるから、おにぎり石さがしは、五年二組のクラスげん定のブームで、ほかのクラスにはひみつという暗もくのルールがあった」からだね。

「ぎょっとした」という様子から、真が、聞かれたくなかったおにぎり石のことを聞かれて、何とこたえようかとあせっている様子が 想像できるね。

真は平静をよそおって、別に何もないと答えたよ。

動ようしたけれど、暗もくのルールのとおり、おにぎり石のことは一成にはないしょにしたんだね。

それでも一成は「だけど、クラス全員で、何かにとりつかれている感じがするぞ」と言ったよ。

そこで真は、一成におにぎり石を見せることにしたよ。

なぜかというと、理由は三つあるね。

① 初めておにぎり石を手に入れたところだったから、自まんしたい気持ちでいっぱいだったから

② 一成は口が固そうだし、クールな男だから、おにぎり石ブームには、きょう味をしめさないだろうと思ったから

③ ほかのクラスのやつがおにぎり石を見たときに、どういう反のうをするのか気になったから

もし、この日おにぎり石を見つけていなかったら、一成に話しても「おにぎり石を見つけられていないみじめな自分」が ばれることになってしまうよね。

だから、この三つの理由の中でも、特に①の「初めておにぎり石を手に入れたところだったから、自まんしたい気持ちでいっぱいだった」からこそ、一成に話すことにしたのかもしれないね。

真は、一成に「貴重なんだぞ。伝説のおにぎり石だ。」としょうかいしたよ。

真の口調から、おにぎり石を見つけられた喜びや得意げな気持ちが伝わってくるね。

ところが、一成は「ぷっ。」とふきだしだから、真はむっとしたね。

きっと「せっかく話してやったのに、バカにされた!」とイライラした気持ちだったんじゃないかな。

一成は「ごめん。とりあえず、明日の放課後、うちに来てもらっていいかな。話はそれからだ。」と言ったよ。

この時の真の気持ちは「意味が分からない」だね。

「え? なんで一成のうちに行くわけ? 関係ないだろ?」と 頭にはてなマークがたくさんうかんで、混らんしていたんだね。

一成がなぜ笑ったのかは、第三の場面で わかるよ。

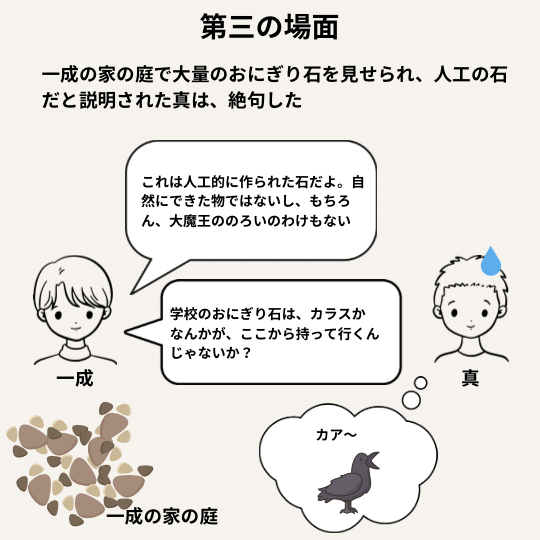

第三の場面 一成の家で 大量のおにぎり石を見た真は 絶句する

第三の場面は、「次の日」から『「ちょっとお願いがあるんだけど。」』まで。

【時間】次の日

【場所】一成の家

【登場人物】真、一成

【内容】一成の家の庭で大量のおにぎり石を見せられ、人工の石だと説明された真は、絶句したよ。

一成の家の庭のおにぎり石の大群を見た真は、「うわあ、何だこれ!」と言ったよ。

「めったに見つからないはずの おにぎり石がこんなにあるなんて、うそでしょ?!」「伝説のおにぎり石なのに、どうして一成の家にあるの?」と びっくりしたんだね。

一成は「これは人工的に作られた石だよ。自然にできた物ではないし、もちろん、大魔王ののろいのわけもないし。」と言ったよ。

第二の場面で、一成がふきだした理由は、おにぎり石が自分の庭に人工石だと知っていたから、真たちが 伝説を信じこむほど、おにぎり石に夢中になっている様子が、おかしくなってしまったからだね。

「かたをすくめて」という一成の行動から、「真、まだおにぎり石の伝説を信じているのかよ、どうしようもないな。」と あきれている気持ちが想像できるね。

真は、絶句したよ。

「まるで時間が止まってしまったみたいに、ぱかっと口を開けたまま」とあるから、おにぎり石がただの人工的に作られた石であると知り、身動きもできず、言葉も出てこないほど おどろいて、大きなショックをうけていることがわかるね。

「学校のおにぎり石は、カラスかなんかが、ここから持って行くんじゃないか?」という一成の言葉に、ぼくの頭の中で、まぬけな声のカラスが鳴いたよ。

まぬけな声とは、カラスがバカっぽい声で「カア~」とないたということだよね。

カラスが実際にないたわけではないけれど、きっと「今まで必死にさがしていたのは、いったいなんだったんだ…」「バカだった…」と、思いえがいていたおにぎり石の伝説と事実との落差に、あっけにとられて、力がぬけていく真の気持ちを「ぼくの頭の中で、まぬけな声のカラスが鳴いた」と表したんじゃないかな。

ここで、真はあることを思いついたよ。

そして、それをかなえるために、一成に協力をたのんだよ。

真の思いついた「あること」、一成にお願いした内容は、第四の場面で確認しよう。

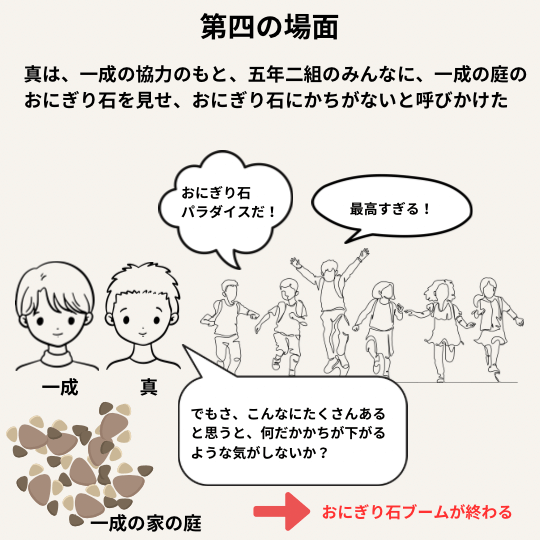

第四の場面 五年二組のおにぎり石ブームがおわる

第四の場面は、「次の日の放課後」から「すごくユニークな石だった。」まで。

【時間】次の日の放課後

【場所】一成の家

【登場人物】真、一成、五年二組のみんな

【内容】真は、一成の協力のもと、五年二組のみんなに、一成の庭のおにぎり石を見せ、おにぎり石にかちがないと呼びかけたよ。

五年二組のみんなもおにぎり石への熱がさめたよ。

五年二組のみんなが 一成の家の大量のおにぎり石を喜ぶ

一成の家のおにぎり石だらけの庭を見た五年二組のみんなは、喜んだよ。

「おにぎり石パラダイスだ!」「最高すぎる!」などの言葉から、わいわいと盛り上がっている様子が よくわかるね。

おにぎり石ブームが終わる

真は、タイミングを見計らって、「でもさ、こんなにたくさんあると思うと、何だかかちが下がるような気がしないか?」と言ったよ。

「タイミングを見計らって」ということは、真はこのセリフを元々言おうとしていて、いつ言おうかなと みんなの様子を見ながら 考えていたんだね。

真は、「空気を読めないやつだって、言われてしまうかもしれない」と、ちょっとドキドキしていたよ。

なぜかというと、みんなが喜んでいるおにぎり石のことを悪く言ったから、「せっかく盛り上がっているのに、そんなこと言うなよ」「真ってずれてるよな」と ひはんされるんじゃないかと不安だったんだ。

真が目くばせすると、一成は「おいおい、勝手にやってきて、失礼なやつだなあ。」と計画どおりに、おどけてせりふを言ったよ。

「計画どおり」ということは、このセリフは、真が一成に このセリフをしゃべってほしいと 事前にお願いしていた内容だったんだね。

「おどけて」言ったのは、真の発言に、一成がわざとつっこむことで、みんなが気を悪くしたり、真がせめられて話が終わったりしないようにするのが 目的だったんじゃないかな。

それから、一成は「確かに、こんな石のどこがいいんだろうって、ぼくは思っちゃうけどね。」と言うと、みんなはそれぞれ顔を見合わせたよ。

「おにぎり石に夢中になっているのって、もしかしてダサい…?」「みんなどう思っているんだろう?」と 動ようしたんだね。

真の言葉にプラスして、一成という五年二組の人ではない、外部の人からの冷静な言葉は、五年二組のみんなにとって、より心にひびく、説得力のある言葉になっていたんじゃないかな。

だれかが、「真の気持ち、分かるよ。めったに見つけられないってところが、よかったんだよな。」というと、みんなも口々に同じことを言い始めたよ。

つまり、五年二組のみんなも、「おにぎり石はかちがあるものではなくて、たくさんあるただの石なんだ」「おにぎり石の伝説なんて、そん在しないんだ」とはっきり気づき、認めあったんだね。

「いっせいに色が変わるみたいに、気持ちが伝染していった」とあるから、五年二組のみんなの おにぎり石に対する熱が、いっしゅんで、さめていったスピードの速さが伝わってくるね。

最終的に、みんなは、「ああ、がっかりだよ。」と言って、かたを落としながら、みんなでえがおになったよ。

どうしてみんなはえがおになったのかな。

それは、おにぎり石のせいで、クラス内でびみょうな上下関係ででき始めていることに、きっとみんなも気がついていたからだね。

「上下関係」とは、おにぎり石を手に入れた人が上(勝ち、人気者、すごい)で、まだ見つけていない人が下(負け、みじめ)という関係性だね。

そんな上下関係から解放されて、「これでおにぎり石を見つけられなくても、あせらなくていいんだ。すっきり~!」「確かに最近のクラスはいごこちが悪かったんだ。変なバトルがなくなってうれしいな」という気持ちだったんじゃないかな。

「ああ、がっかりだよ。」というセリフには、おにぎり石が伝説の石ではなくて残念という気持ちもこめられているけれど、「おれたち、必死になっていて、笑っちゃうよな。笑い話にしようぜ、ハハハ。」という 気持ちもふくまれていたのかもしれないね。

「一つずつなら、持って帰ってもいいよ。」という一成の言葉に、持ち帰ろうとする人はいなかったし、おにぎり石を返きゃくする人もいたね。

五年二組のみんなの、おにぎり石へのあこがれやみれんは きれいさっぱりなくなって、おにぎり石ブームは完全に終わったんだね!

新たな気持ちになって見てみると、おにぎり石は、やっぱりとてもきれいで、すごくユニークな石だったよ。

「新たな気持ち」ということは、おにぎり石を手に入れたら勝ち、見つけられないと負けという 余計な気持ちがない状態で見てみると、おにぎり石はとてもきれいな形だったということに、改めて気づいたんだね。

逆に言えば、おにぎり石ブームが盛り上がっていた時は、おにぎり石の形にみ力を感じていたわけではなく、おにぎり石を一刻も早く見つけることにばかりいっしょうけんめいになっていたから、おにぎり石の形なんて見てもいなかったんだね。

第三の場面で真が思いついた「あること」とは

- 第三の場面で真が思いついた「あること」

おにぎり石の伝説を終わらせて、クラスのびみょうな上下関係をなくすこと

- 真が一成にお願いしたこと

・五年二組のみんなにも、一成の家の庭の大量のおにぎり石を見せてほしい=強力なアイテム

・おにぎり石はかちがないと言うから、その意見に さん成してほしい=強力なパワー

真の作戦は、大成功したんだね。

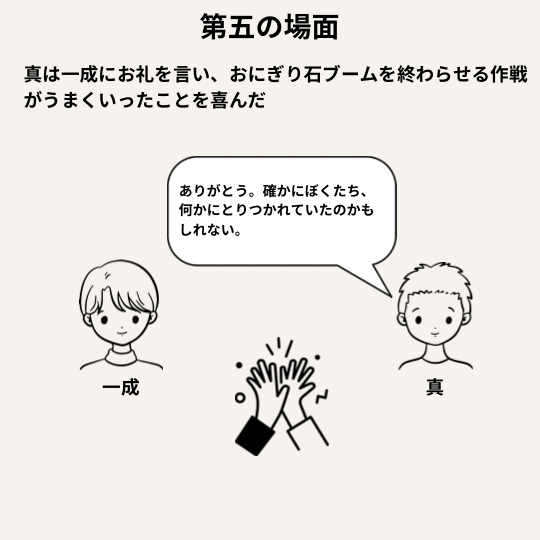

第五の場面 真は一成にお礼を言い、おにぎり石伝説の終了を喜ぶ

第五の場面は、「みんなが帰った後」から「ぼくはそう思った。」まで

【時間】みんなが帰った後

【場所】一成の家

【登場人物】真、一成

【内容】真は一成にお礼を言い、おにぎり石ブームを終わらせる作戦がうまくいったことを喜んだよ。

真は一成に「ありがとう。確かにぼくたち、何かにとりつかれていたのかもしれない。」とお礼を言ったよ。

「何か」とは いったい何だろう?

それは「おにぎり石のせいで でき始めていた上下関係」、つまり、「人気者になりたいという欲求や みんなに認められたいという気持ち」や「とりのこされて、みじめな思いをしたくないというあせり」のことじゃないかな。

「えがおで片手をあげた」一成は、きっと「真、やったね!」「真のもやもやしていたことがうまく解決して、よかったね!」という気持ちだったんじゃないかな。

「一成の手をパンとたたいた」真は「やったー!作戦大成功だ!」「一成のおかげで、前みたいな楽しいクラスにもどれそうだよ。ありがとう」という 気持ちだったんじゃないかな。

「おにぎり石の伝説」作者の伝えたいこと

特別なものや流行しているものを持っていると、「うらやましいな」「かっこいいな」「すごいな」という気持ちを感じたり、それらを持っていないことを「ダサい」「おくれている」「みじめ」「とりのこされたくない」と思ってしまうことは、日常生活の中で特に意識していなくても、よくあることかもしれないね。

五年二組のみんなのように、びみょうな上下関係ができあがってしまい、その関係性の中で、もやもやしたり、きずついたり、いごこちの悪さを感じたことがある人もいるんじゃないかな。

でも本当は「その物を持っているか持っていないかで、その人のかちやすばらしさが決まるわけではない」「上下関係がなく、みんながいごこちのいい関係をきずこう」ということを 作者は伝えたかったんじゃないかな。

そして、人間関係やいごこちの悪さにもやもやをしている人がいたら、自分一人ですぐに解決することは難しいかもしれないけれど、真のように、友達や他の人に相談したり、協力を得たりしながら、自分たちらしい解決方法を見つけられるといいねという 応えんのメッセージもこめられているのかもしれないね。

「おにぎり石の伝説」言葉の意味

「おにぎり石の伝説」に登場する言葉の意味をまとめているよ。

意味調べのさんこうにしてね。

| 言葉 | 意味 |

|---|---|

| ブーム | みんながあるものに夢中になって、とても人気がある状態なこと。 |

| 出現 | 今までなかったものが、急に現れること。 |

| まぎれて | たくさんのものの中に混ざって、見えなくなること。 |

| せいぜい | 多くても、だいたいこのくらい、という限度を示すこと。 |

| 確りつ | あることが起こる可能性の大きさのこと。 |

| 感覚 | 目や耳や鼻などで感じることや、なんとなく感じること。 |

| つられ始める | 他の人の行動を見て、同じように行動し始めること。 |

| まつわる | ある物事と関係があること。 |

| みょうな | 普通とは違っていて、ちょっと変な感じがすること。 |

| 数々の | たくさんの、いろいろな、という意味のこと。 |

| うっかり | 注意をしないで、ぼんやりしていること。 |

| むねをおどらせる | わくわくして、心がドキドキすること。 |

| 発くつ | 土の中に埋まっているものを掘り出して見つけること。 |

| えいきょう | 他のものに変化や作用を与えること。 |

| ヒートアップ | 熱くなって、盛り上がること。 |

| みじめ | かわいそうで、悲しい気持ちになること。 |

| みりょく | 人の心をひきつけること。 |

| 高まらせる | 今までよりもっと高くすること。 |

| 一刻 | ほんの少しの時間のこと。 |

| もやもや | はっきりしなくて、すっきりしない気持ちのこと。 |

| 思わず | 考えずに、ついしてしまうこと。 |

| げん定 | 数や種類などを限ること。 |

| 可能性 | そうなるかもしれないということ。 |

| 暗もくのルール | 言葉には出さないけれど、みんなが守っている決まりのこと。 |

| 平静をよそおう | 何もないように、落ち着いているふりをすること。 |

| とりつかれている | 何かに夢中になって、頭から離れないこと。 |

| 口が固い | 秘密を絶対に人に言わないこと。 |

| クールな男 | 落ち着いていて、かっこいい男の人なこと。 |

| 興味をしめす | 関心があることを態度や言葉で表すこと。 |

| 反のう | 何かに対して、行動や言葉で答えること。 |

| 貴重 | とても大切で、価値があること。 |

| かたをすくめる | 寒かったり、困ったりしたときに肩を上げるしぐさのこと。 |

| 人工的 | 人が作ったもので、自然ではないこと。 |

| 絶句 | びっくりして、言葉が出なくなること。 |

| しょうげき | びっくりするような、大きな出来事のこと。 |

| 立ちつくす | 驚いたりして、動けなくなってしまうこと。 |

| 中だん | 途中で止まって、中断すること。 |

| あっけにとられる | 予想外のことが起きて、びっくりすること。 |

| とまどう | どうしたらいいかわからなくて、迷うこと。 |

| タイミングを見計らう | ちょうど良い時を待つこと。 |

| 水を差す | 良い雰囲気や計画を邪魔すること。 |

| 空気を読めない | その場の雰囲気を理解できないこと。 |

| 目くばせ | 目で合図を送ること。 |

| おどけて | ふざけて、面白いことを言うこと。 |

| 様子をうかがう | 相手の気持ちや状況をそっと見ること。 |

| めったに | ほとんどない、という意味のこと。 |

| 口々に | たくさんの人が、それぞれに言うこと。 |

| いっせいに | みんなが同時に同じことをすること。 |

| 伝染 | 病気や感情が、他の人にうつること。 |

| 最終的に | いろいろあって、最後には、という意味のこと。 |

| かたを落とす | がっかりして、元気がなくなること。 |

| 返きゃく | 借りたものを返すこと。 |

| びみょう | はっきりしなくて、少しだけ違うこと。 |

| ユニーク | 他とは違って、特別なこと。 |

| 一件落着 | 問題が解決して、終わりになること。 |

「おにぎり石の伝説」新出漢字

「おにぎり石の伝説」で新しく習う漢字をまとめているよ。

※新しい読み方をする漢字もふくめているよ。

| 漢字 | 音読み | 訓読み |

|---|---|---|

| 確 | カク | たし(か) たし(かめる) |

| 現 | ゲン | あらわ(す) あらわ(れる) |

| 個 | コ | |

| 四 | よ(つ) | |

| 複 | フク | |

| 名 | ミョウ | な(まえ) |

| 絶 | ゼツ | た(える) た(やす) た(つ) |

| 句 | ク | |

| 夢 | ム | ゆめ |

運営者情報

ゆみねこ

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。