平安時代とはどんな時代かわかりやすく解説

奈良時代後半には、病気や災害がおこって大変だったよね。

聖武天皇が仏の力でなんとかしようとしたけど、大仏をつくったことで人々の生活はかえって苦しいものになってしまったよね。

このページでは、「人々の苦しい生活」が平安時代にどう影響していくのかも含めて解説していくよ!

- 平安時代ってどういうこと?奈良時代との違いがピンと来ない・・

- 藤原氏がスゴイって習うけど、どうして藤原氏が力を持ったの?

平安時代って?

ザックリいうと「平安京」が政治の中心になった時代を「平安時代」と呼ぶというコト!

桓武天皇が即位 & 都を移す

聖武天皇が亡くなったあと、天皇の位はどんどん引き継がれていって、781年に「桓武天皇」が即位(天皇の位につくこと)したよ。

そして桓武天皇はまた都を移したんだ。

えっまた?

なにが理由だったの?

しかも桓武天皇は最終的には2回も都を移してるんだ。

【1回目】784年 長岡京へ引っ越し

小学校6年の歴史では平安京だけ習うので、長岡京については余裕があったら読んでね。

桓武天皇が即位した頃は、政治はボロボロだったんだ。

税に苦しんでいた人々は自分たちが元々国から与えられた土地を捨てて、少しでも暮らしやすい他の土地に逃げてしまったりしていたよ。

それから、朝廷は九州から関東までを統一していたよね。

朝廷は、さらに勢力を広めようと、東北地方にも目をつけていたんだ。

でも、この東北地方を統一するための兵が思うようにあつまらなくて、桓武天皇は悩んでいたよ。

というわけで、

「よし!新しい都へ引っ越そう!

そうすれば、気持ち新たに良い政治が出来そうだし!」

というのが主な理由。

なぜ長岡だったかというと、桓武天皇のお母さんの出身地だったし、平城京よりも交通が便利だったんだ。

交通が便利だと、東北地方へ攻める時にも便利だからね。

【2回目】794年 平安京へ引っ越し

だけど10年後の794年、今度は平安京へ都を移すんだ。

「鳴くよ(794)ウグイス平安京」が有名な覚え方だよね。

今度の引っ越しの理由は、長岡京で起きた事件。

桓武天皇のお気に入りだった臣下(家来のこと)の藤原種継が暗殺されてしまったんだ。

その犯人の1人が自分の弟の早良親王という話を聞いて、早良親王を淡路島に島流しの刑にしようとしたよ。

でも、早良親王はその途中で死んでしまったんだ。

しかも、どうも本当は無実だったらしいよ。

かわいそう・・

早良親王が死んでしまった後、桓武天皇のお后や身内がどんどん死んでしまったり、また病気が流行ったりした。

それを、桓武天皇は

早良親王が呪っているんだ!」

(ブルブル)

と考えたんだ。

というわけで、

「呪われた土地から逃げよう!」と平安京へ都を移したんだよ。

桓武天皇は

「今度こそ平安な(平和で安心できる)都にしたい」

という願いを込めて「平安京」と名付けたと言われているよ。

そして、この平安京が政治の中心となる時代を「平安時代」と呼ぶんだ。

鎌倉幕府が出来ると、実際の政権は将軍が握るようになったからね。平安京が政治の中心になったのは794年から1192年の鎌倉幕府が出来るまでの約400年だよ。

平安京は1000年続く

平安京が作られた場所は今の京都だよね。

ここは周りを山に囲まれている盆地で、簡単に攻め込まれない天然の城壁のような場所。

昔から人々が使ってきた道もあったし、近くに大きな川もあったので、交通の便は最高!

なんとこの平安京は作られた794年から明治時代に東京へ都が移されるまで、約1000年も日本の中心(政治の中心という意味ではなく、都としてだよ)になったんだよ。

平安京の大きさは東西約4.6キロメートル、南北約5.3キロメートルもあるんだ。

やっぱり碁盤の目のような「条坊制(じょうぼうせい)」の作りだよ。

京都の街には、この平安京の碁盤の目のような道が今でも残っているよね。

グーグルマップとかで見てみると、平安京の面影が見えて面白いよ!

- 政治が思うようにいかなくて、都を引っ越した

- さらに「呪われている」と思ってまた都を引っ越した

- 「今度こそ平安に」と願いを込めて「平安京」と名付けた

- 平安京が政治の中心だから、「平安時代」と呼ぶ

藤原氏ってなんで力を持ったの?

ザックリいうと朝廷でライバルを蹴落とし、天皇の親戚になって力をつけた!

藤原氏のライバルが全滅

平安京では、相変わらず貴族の権力争いが起きていたよ。

特に藤原氏は、たびたび自分たちの邪魔になりそうな有力な貴族を朝廷から追い払ったりしてジワジワと力を伸ばしていた。

そして969年、ついに決定的な出来事「安和の変」がおきたんだ。

小学校では習わない事件なので、参考に読んでね。

この時の左大臣だった「源高明」という人が天皇に刃向かおうとしている、というタレコミがあったんだ。

天皇はもちろんカンカン。源高明を九州の太宰府へ左遷(出世の逆のこと)させた。

これでとうとう藤原氏のライバルはいなくなったんだ。

しかもこのタレコミ、どうやら藤原氏が仕組んだという説もあるよ。

恐るべき藤原氏・・

摂関政治で敵なし状態

藤原氏が目をつけたのはやっぱり自分の娘たちを「天皇のお嫁さん」にすること。

特にこのころは、「摂関政治」がもてはやされていた。

摂関政治というのは、摂政と関白が重要な役割になっている政治のことだよ。

摂政というのは、幼い天皇の代わりに政治をみること。

関白というのは、天皇が成人した後に、天皇を補佐(手伝うこと)すること。

この摂政と関白になるためには、天皇と「血の繋がりがあるかどうか」が重要視されていたんだ。

自分の娘を天皇のお后にすれば、生まれてくる皇子は自分の孫になるよね。

「天皇と血の繋がり」があるので、摂政や関白になることができるよね。

こうやって、藤原氏は摂政と関白の地位を独り占めにして、自分たちの思い通りに政治を動かしていったんだ。

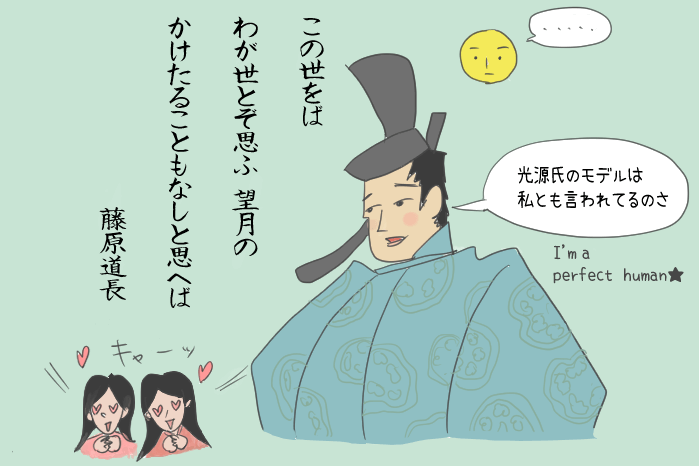

藤原道長 登場!

有力な藤原氏の中でも、藤原道長が最強で有名だね。

藤原道長の娘は、なんと3人も天皇と結婚することができたんだ。

(この時代は天皇のお嫁さんは何人かいることが普通だったので、そのうちの1人という扱い。中には皇后になった娘もいたよ。)

1016年には、藤原道長の娘の彰子が産んだ皇子が天皇に即位(後一条天皇になったよ)したんだけど、まだたったの9歳だった。そこで道長はもちろん摂政になったよ。

こうして政治は道長の思いのままになったよ。

道長は最強のお金持ちでもあった

道長は財産もすごく持っていたんだ。

これは、奈良時代後半の農民の苦しい生活が関係してくるよ。

農民は重い税に苦しめられていたよね。

それで、自分に与えられた田んぼを捨てて、逃げ出してしまう人が続出した。

これでは税が思うように集まらなくなってしまって、朝廷は困るよね。

そこで、朝廷は新しいルールを決めたんだ。

それが「墾田永年私財法」というルール。

墾田とは、田んぼを耕すこと。

永年とは、永遠のこと。

私財とは、自分の財産ということ。

つまり、「自分で耕した田んぼは、永遠に自分たちのものにしていいよ」という意味なんだ。

それまでは農民にとって田んぼは「国から一時的に与えられているもの」で、自分たちの財産というわけではなかったよね。だからやる気も出ないのでは、と朝廷は考えたんだね。

でも、こんなルールが出来たって、

「土地が自分の財産になるのは嬉しいけど、結局、税はたくさん納めなきゃいけないんでしょ?だったら、いらないよ!」

そこで裏技を考えた人が出てきたんだ。

この裏技、これから中学や高校の歴史でも重要になってくるので、頑張って理解してもらえると嬉しいな。

田んぼを持っても、税を納めなくてよくなる裏ワザ

田んぼを耕して、土地を手に入れたら、それをそのまま貴族にプレゼントしちゃうんだ。

そんなことしたら損するだけじゃない?

プレゼントするといっても、「書類上」だけだよ。

実際には米作りは自分たちがするんだ。そして、採れたお米の一部を貴族に渡すんだよ。

貴族にお米を渡すといっても、税に比べたら負担は全然軽かったよ。

でも、そしたら貴族が税を朝廷に払わなきゃいけないんじゃないの?

税を取り立てる役人は、力のある貴族には強制することは出来なかったんだ。

だって政治を動かしている貴族を敵に回したら、自分がクビになっちゃうもんね。

つまりこの裏ワザを使えば

「貴族にお礼を渡すだけで済むから、重い税を朝廷に払わなくて済む!」

「何もしなくても土地が自分の名義(自分のものだよ!ということ)になるし、お礼もザクザク集まってくる!」

となって、両方にとっていいことばかり。

そのかわり、朝廷にとっては「思うように税が集まらない」という困った裏ワザだったんだけどね。

この裏ワザをみんな使うようになると、藤原氏は特に力を持っていたので、沢山の土地が藤原氏のもとに集まってきたんだよ。

藤原氏の名前を借りれば、どんな役人だって勝てないからね。

ちなみに、こうやって「自分の財産になった大きな土地」のことを「荘園」と呼ぶよ。この荘園も、この後の時代でよく登場するので覚えておこうね。

無敵の道長、笑いが止まらず歌を詠む

こうやって政治は思いのままだし、大金持ちにもなった道長は、もう笑いが止まらない状態。

こうやって、あの有名な歌が詠まれたんだね。

「この世をば 我が世と思う 望月の かけたることもなしと思えば」

意味は

「この世って全部俺のものだよね。まるで満月のように、足りないものは何もないくらい満足!」

すっごい自信だね・・

道長が亡くなった後は、息子の藤原頼通が摂関政治を引き継いでいったよ。

そして、道長の別荘だったお屋敷を寺院にしたんだけど、なんとそれが「平等院」なんだよ。

平等院って・・

あの、10円玉に載っている平等院鳳凰堂??

藤原道長、すごすぎる・・

- ウワサを流して、ライバルを蹴落とした!

- 娘を天皇のお嫁さんにして、親戚になる!

- 「天皇のおじいさん」ということになって、摂政や関白になる!

- 税金から逃げる裏ワザが流行って、藤原氏のところに土地とお礼が集まった!

↓

・長岡京へ都を移す

↓

・平安京へ都を移す

↓

・貴族が権力争いした結果、藤原氏が敵なし状態、摂関政治を独占

↓

・藤原道長がどんどん娘を天皇の妃にして、摂政になる

↓

・荘園でお金持ち。「俺の人生カンペキすぎる」と歌を詠む

6年生はココを押さえればOK!

まとめ

・桓武天皇が即位

・794年に平安京に都が移る

・藤原氏が摂関政治を独占

・藤原道長が摂政になる

これで平安時代までの学習ができたね。飛鳥時代〜平安時代までのテスト対策問題をまとめたので、力試ししてみよう!

次は「武士による政治の始まり」について解説するよ!

運営者情報

ゆみねこ

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。

-

いいね

-

kuwasikukakareteitetotemowakariyasukattadesu.

-

かいりきや

-

わかた

-

めっちゃ分かりやすくて良かったです⸒⸒

-

とてもわかりやすいです❗

絵も可愛いし、ゆみねこって名前もかわいい笑-

分かりやすいぜ

-

勉強になりました!

-

平安時代のことがいまいち分からなくて授業で調べていたらこのサイトを見つけました。とてもわかりやすく説明してくれていて、平安時代のことがよくわかりました。ありがとうございました。また歴史でわからなくなったらこのサイトを使おうと思います。本当にありがとうございました。

-

平安時代のことがいまいち分からなくて授業で調べていたらこのサイトを見つけました。とてもわかりやすく説明してくれていて、平安時代のことがよくわかりました。ありがとうございました。また歴史でわからなくなったらこのサイトを使おうと思います。本当にありがとうございました。

-

-

学校で平安時代のことでいまいち分からなくて、授業で調べていたらこのサイトを見つけました。とてもわかりやすく説明してくれていて、平安時代のことがよくわかりました。ありがとうございました。また歴史でわからなくなったらこのサイトを使おうと思います。本当にありがとうございました。

-

-

平安時代のことがいまいち分からなくて授業で調べていたらこのサイトを見つけました。とてもわかりやすく説明してくれていて、平安時代のことがよくわかりました。ありがとうございました。また歴史でわからなくなったらこのサイトを使おうと思います。本当にありがとうございました。

-

平安時代のことがいまいち分からなくて授業で調べていたらこのサイトを見つけました。とてもわかりやすく説明してくれていて、平安時代のことがよくわかりました。ありがとうございました。また歴史でわからなくなったらこのサイトを使おうと思います。本当にありがとうございました。

-

ノートまとめに助かります!そしてめっちゃわかりやすいです!

-

吹き出しばっかりなのでもうちょっとわかりやすくまとめてほしい。

ていうか、吹き出しいらんからわかりやすい画像を貼って欲しい。

また、広告ばっかりで全然集中できないし、安心してこのサイト見れない。

勉強系のサイトなんだから、もうちょっと広告の量を減らして欲しい。

あと、コメント欄荒れてるからもっと考えたほうがいい。

6年て、ちょうど受験生で、ゆういつの画像の藤原道長の「もち月の歌」の端にいる目がハートになっている女の子見て笑ってる暇がないの。

だから、もう少し考えてくれると嬉しいです。

6年の歴史のサイトを作ってくれるのはとっても嬉しいので、もう少し真面目なサイトに

してください!

よろしくお願いします!ありがとうございました。 -

江戸以降も書いていただけると嬉しいです!

-

画像の例えが分かり易い。

-

とってもわかりやすかったです!!

これからも、お願いします -

面白い。イラストもあってわかりやすい。ありがとうございます。

-

わかりやすい

-

すごい勉強になりました〜

良かった