古墳時代とはどんな時代かわかりやすく解説

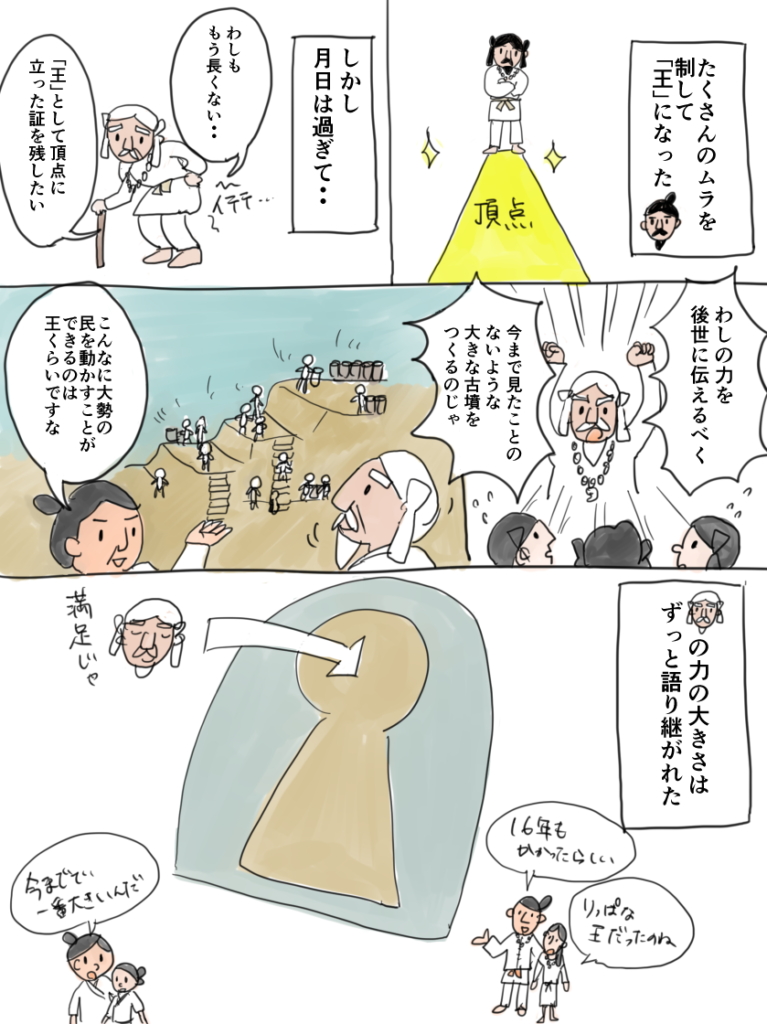

弥生時代のおわりには、権力や富を得た「豪族」が登場したり、「くに」が出来て、「王」が誕生したよね。それから豪族や王は、「古墳」というものを作り始めるようになったんだ。

古墳がたくさん作られた時代を「古墳時代」と呼ぶよ。

「豪族」や「くに」、「王」の登場について分からなかったら「弥生時代(後編)」解説ページを読もう!

このページでは、「ナゼ古墳が作られるようになったのか」、「豪族たちはそれからどうなったか」を詳しく解説するよ!

- 古墳って何のためのものなの?

- 大和朝廷ってどこから出てきたの?

- 大和朝廷ってどんなことをしたの?

それでは早速解説していくよ!

古墳って一体何?

何のために作ったの?

力をもった豪族たちの間で古墳作りがブームになった!

弥生時代後半に、たくさんの「むら」を従えて力を持った豪族たち。

3世紀後半くらいになると、そんな豪族たちの間で「自分たちの権力をアピールするため」に古墳作りがブームになったよ。

古墳というのは、「お墓」のこと。

つまり豪族たちは自分の力をアピールするために、大きくて立派なお墓を作らせたんだ。

古墳がなぜ「強さアピール」になるの?

「古墳作り」って、とっても大変なんだ。

すぐれた技術者の指導も必要だし、たくさんの人の働きが必要なんだ。

ということは、誰でも作れるものではないよね。

そんな古墳を作ることができて、しかもその古墳が大きければ大きいほど、立派であれば立派であるほど

「スッゴクすぐれた技術者を働かせられる」とか、「スッゴクたくさんの人を働かせられる」ということの証明になるからね。

たとえば、君もエジプトのピラミッドのことを

「すごいなぁ」って思わない?

でも、なんと古墳はピラミッドよりも大きいんだ。

作るのには平均15年8ヶ月ほどかかるし、必要な人手は687万人。費用なんて今の価値で考えると796億円かかるんだ!

…半端ないね。

「いかに自分が偉かったか」をこの世に残しておきたい、と考える豪族たちの間で古墳づくりがブームになるのも分かる気がするね。

日本最大の古墳は大阪府堺市にある

大山古墳(※大仙古墳)だよ。

古墳の形(デザイン)は色々あるんだけど、大きくて立派なのはほとんど「前方後円墳」なんだ。もちろん大山古墳もそう。なぜ「前方後円墳」が多いかは、あとでも説明するね。

※大山古墳は、「大山古墳」とも「大仙古墳」とも書かれるよ。どちらも正しいけれど、テストでは授業で習ったとおりに書こう!

前方後円墳は、「前の方が方形(四角)で、後ろのほうが円(丸)」な形をした古墳ということだよ。

上から見るとカギ穴のような形なんだ。

余裕があったら読んでみよう!

前方後円墳は、どうしてあんな形なの?

前方後円墳は、鳥が羽ばたいている姿(亡くなった人が天に昇っていく姿)とか、男性を表す三角と女性を表す丸を合わせた(男性と女性を合わせることで、またこの世に生まれてこれるようにした)とかの説がある。

その他にも「天円地方」という考え方があって、「天は丸く、地上は四角」という意味なんだけど、亡くなった人は神になるから天の丸い方へおさめられて、地上に残った人々が四角い方で亡くなった方をまつるからだと言われている。

実際、お墓部分は丸い方で、祭壇が四角い方なので、この説はけっこうしっくりくるかもしれないね。

古墳に亡くなった人と一緒に入れられたのは?

はにわとか・・死者をなぐさめるため

かんむりなど・・いかにお金があったか、偉かったかを示すため

ほかにも、古墳時代前期には勾玉が一緒に入れられたよ。

これは、呪術や宗教的な意味があるんだ。

古墳時代後期には、兜や太刀(日本の刀のこと)がおさめられた。これは軍事力や権力を表しているんだ。

※大王は、古墳時代前期は「司祭者(お祭りや儀式を司る人のこと)」だったのにたいして、時代が進むと「軍事指揮者」(戦いなどを指揮する人)になり、後期では「政治指導者」(政治などを指導する人)の立場だったと言われているよ。

- 力を持った豪族たちが、自分たちの力をアピールするために古墳を作るようになった!

- 古墳にはデザインがあって、前方が四角で後ろが円(丸)のデザインのものを「前方後円墳」と呼ぶ!

- 日本で一番大きい古墳は、大阪にある「大山古墳」

大和朝廷って一体どこから出てきたの!?

大和朝廷ができるキッカケ

「2つの地域に強い豪族が集まった」

日本の色々な地方で、それぞれ力を持った豪族が誕生したわけだけど、

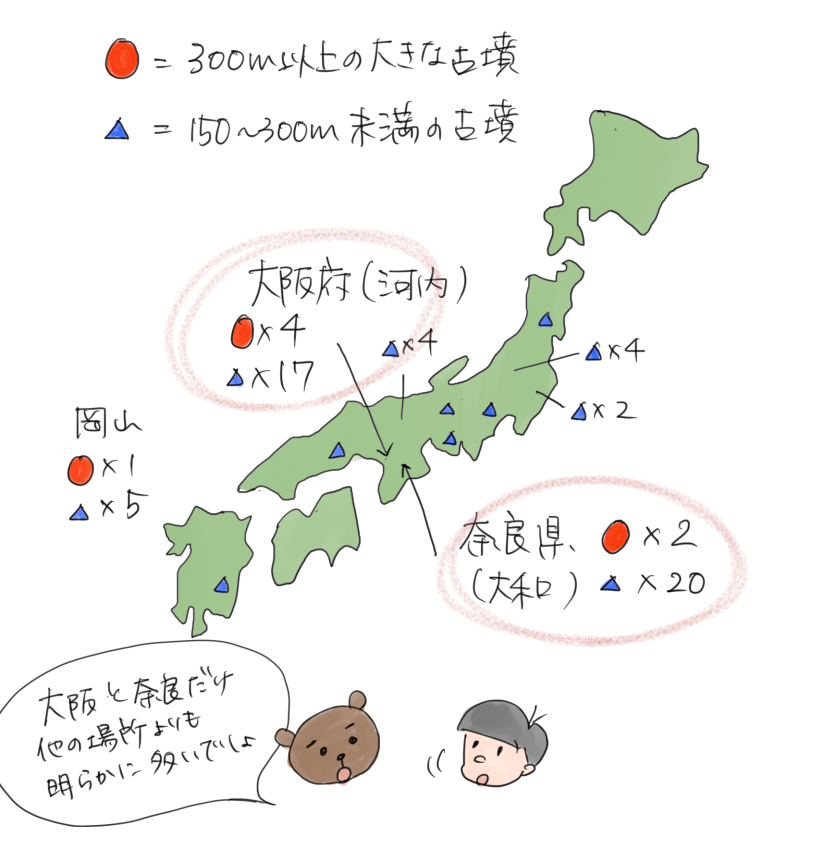

3世紀の終わりから4世紀ごろ、その中でも「特に大きな力を持った」豪族が集まった地域が2つあるんだ。

それが奈良県の大和と大阪府の河内。

この2つの地域に、特に強い勢力の豪族たちが集中していたんだ。

そんなこと、どうしてわかるの?

それは古墳が作られた場所を見ると分かるよ。

古墳は日本各地にたくさんあるけれど、あきらかに大和と河内には大きくて立派な古墳が集中しているんだ。

「大きくて立派な古墳が集まっている」ということはつまり、この地域に「勢力の強い豪族」が集まっていたということだね。

2つの地域の強い豪族たちが一緒になって政府を作った

その大和と河内の強い豪族たちが、連合(2つ以上の豪族がひとつにまとまって組織をつくること)して「政府」を作ったんだ。

この政府が「大和朝廷(大和政権)」なんだよ。

あれ?

邪馬台国はどうしちゃったの?中国の皇帝にも認められるほどの「くに」だったのに。

それが、266年の記録を最後に150年くらいのあいだ、邪馬台国のことはもちろん、日本のこと自体が中国の歴史書に登場しなくなってしまったんだ。

(なぜならその間、日本から中国に貢物(プレゼントのこと)を贈る人がいなかったから!)

日本には記録はないの?

実は、日本に大陸から漢字が伝わるのはまだ先で、このころ日本にはまだ「文字」がなかったと言われているんだよ。だから、記録も残っていないんだ。

邪馬台国がどうなってしまったのか、いつから大和朝廷ができたのかなどは分かっていないんだ。

※邪馬台国が大和朝廷になったのでは?という説もあるよ。

ナゾはさておき、6年生の社会では「大和朝廷」が誕生したことが分かればOK。

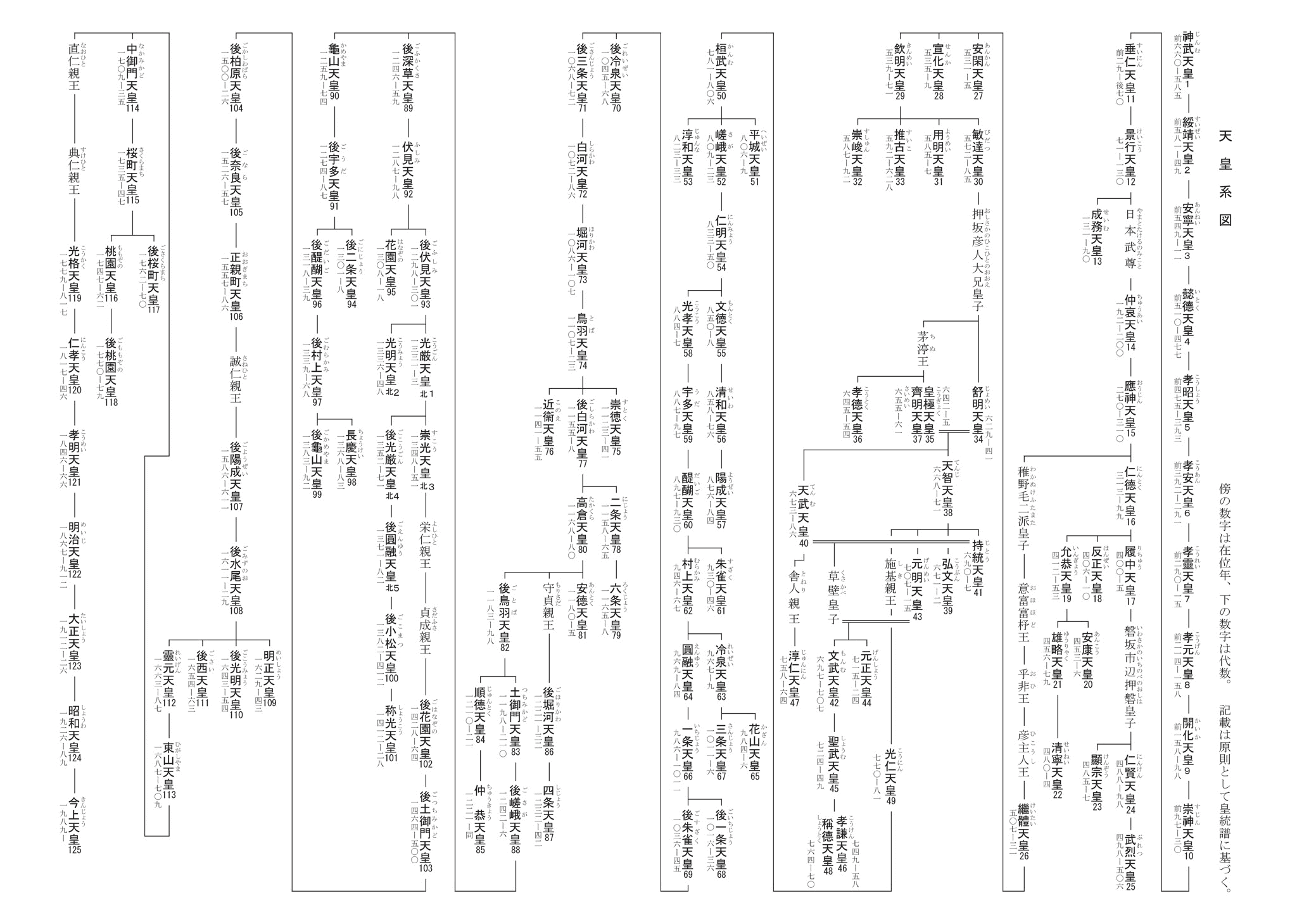

そして大和朝廷には、やはり「一番偉い人」がいて、大王と呼ばれていたよ。

なんとこの「大王」は、今でいう「天皇」のことだよ。

ええっ!じゃあ、天皇ってこのころから続いているの??

※文字は小さすぎて読めないかもしれないけど、こんなに長く続いているということが分かるかな?

日本の天皇家の歴史は少なくとも※1500年以上続く、世界最長の王家なんだ。しかも、万世一系(永久にひとつの系統が続くこと)を貫いている世界唯一の王家なんだよ。

※実在していた(本当にいた)とされているのは、26代目の天皇からで、そこから数えても1500年以上になるんだ。

もしも「神武天皇」から実在していたとすると、なんと2600年以上続いていることになるよ。

歴代天皇のエピソードをわかりやすい言葉で一覧にしたページもあるので、興味があったら読んでみてね!

前方後円墳は、大和朝廷があった証拠!

「大きな古墳ほど、前方後円墳が多い」と説明したよね。

「大和朝廷があった」という証拠のひとつが「古墳のデザイン」。

豪族の間で古墳づくりがブームになった最初のころは、みんな好きなデザインで自由に作っていたんだけど、

大和朝廷が誕生したころから、古墳のデザインが「前方後円墳」中心になったんだ。

つまり、それまでは各自好きなデザインで作っていた古墳が、デザインが「統一された」ということは、まとまった組織が存在した、と考えられるんだね。

ということは、「大和朝廷」の「大王」や「偉い人」が作るのはほとんど「前方後円墳」になるね。

なるほど!

だから、偉い人のお墓=「大きくて立派な古墳」ほど、「前方後円墳」が多くなる、というワケだね。

- 大和地方と河内地方に、特に強い力をもった豪族が集まっていた!

- 2つの地域の豪族が連合して、政府を作ったのが「大和朝廷」。

- 大和朝廷のリーダーは「大王」で、現在の天皇のことだった!

大和朝廷はその後どんなことをしたの?

大和朝廷は、日本を統一しようとした!

大和朝廷は、大王を中心にして日本の国土を統一しようとしたよ。

それはどうして分かるの?

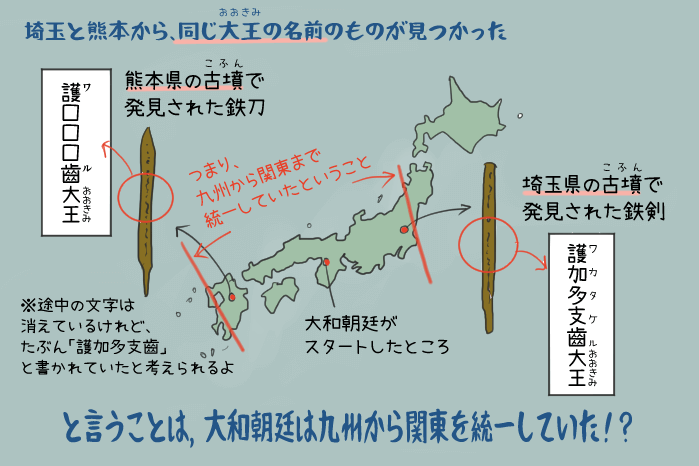

熊本県と埼玉県の遺跡からそれぞれ「ワカタケル大王」という、「同じ名前」が記された鉄剣や鉄刀が見つかったんだ。

ワカタケル大王というのは、5世紀ごろの大和朝廷の大王なんだ。

つまり、熊本がある九州から、埼玉がある関東まで大和朝廷が制覇していた証拠なんだ。

話の途中だけど、ここでテスト注意報!

★熊本県で発見されたのは「鉄刀」で、埼玉県で発見されたのは「鉄剣」だということ

★大和朝廷の大王だった人物の名前は「ワカタケル」だということ

この2つが期末テストに出た学校があるよ!

九州から関東までなんてすごいね。

なんでそんなに強かったの?

大和朝廷がそんなに広い範囲の国土を統一できたポイントは「渡来人」だよ。

弥生時代に米作りを教えてくれたのも渡来人だったよね。

渡来人は、この時も日本にはまだない優れた技術や文化を持っていたんだ。

すぐれた建築・土木工事の技術は古墳作りに役立ったし、

焼き物技術を取り入れて埴輪などをはじめ、もっと丈夫で使いやすい食器なども作れたし、

青銅や鉄を使った道具作りの技術は、強い武器をつくったり、米作りに便利な農具(農業で使う道具のこと)を作った。

漢字と仏教もこの頃に日本に伝わったと言われているよ。

大和朝廷は、こんなすぐれた技術を持った渡来人を重要な役目につけて、サポートしてもらいながら勢力を強めていったんだ。

統一されて、日本はどうなったの?

日本は征服されてしまったということ?

征服というのは、侵略して相手を服従させる、というイメージかな。大和朝廷がした統一は、「バラバラだったものをひとつにまとめた」イメージだよ。

いままでは、豪族や「くに」がバラバラに存在していたよね。

それを「ひとつにまとめた」んだね。

大和朝廷は、統一によって組み込んだ(ひとまとめにした)「くに」の「王」や豪族たちにも、ちゃんと権力を残してあげたんだ。

たとえば、各地でそれぞれが古墳を作ったりすることも認めていたんだよ。

バラバラだった力がひとつにまとまって大きな政府になることで、中国や朝鮮に対等にやりあう力を得ることができるよね。

これは後々、「日本」というひとつの「国」が生まれる大切なターニングポイントだったんだ。

さらにこのあたりから、「自分たちの歩みを残しておこう」と、歴史や神話も記されたよ。

「自分たちの『日本』」という意識が出てくる、ということだね。

- 大和朝廷は、九州から関東までを統一した!

- 大和朝廷が統一していたことが分かったのは、熊本と埼玉の遺跡から「ワカタケル」という同じ名前の鉄剣や鉄刀が見つかったから!

- 大和朝廷は日本を統一するのに、優れた技術を持った渡来人にサポートしてもらった!

6年生はここを押さえればOK!

まとめ

- 豪族は自分のちからを誇示するため古墳を作った

- 日本最大の古墳は「仁徳天皇」のお墓である大山古墳(大阪府)

- 前方後円墳とは、前が四角、後ろが丸のデザインの古墳

- 4世紀ごろ大和と河内の豪族たちが連合して大和朝廷という政府を作った

- 大和朝廷の王は大王と呼ばれ、後の天皇である

- 古墳作りには優れた技術者やたくさんの人の働きが必要

- 大和朝廷は渡来人の技術や文化を取り入れて、力を強めた

- 5世紀頃には大和朝廷は九州地方から関東地方までのくにを従え、国土統一を進めた

次は「飛鳥時代」について解説するよ!

「縄文時代~古墳時代」テスト対策問題もまとめたので、時間がある時に力試ししてみよう!

運営者情報

ゆみねこ

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。

-

すごくわかりやすかったです!

-

子どもにわかりやすそうな内容だったので見させていただきました。

ただ、下記の内容については情報が古いかもしれません。「渡来人は、この時も日本にはまだない優れた技術ぎじゅつや文化を持っていたんだ。

すぐれた建築けんちく・土木工事どぼくこうじの技術は古墳作りに役立ったし、焼やき物もの技術を取り入れて埴輪はにわなどをはじめ、もっと丈夫で使いやすい食器なども作れたし、青銅せいどうや鉄を使った道具作りの技術は、強い武器をつくったり、米作りに便利な農具のうぐ(農業で使う道具のこと)を作った。」このような内容は、今後の教科書からは消えるかもしれません。

ご参考までにわかりやすい動画があったのでリンクを貼りますが

https://youtu.be/7rqr1HiZJBI科学的な研究が進み、確かに日本は大陸と交流があったり、仏教が入ってきたりと文化交流はあったでしょうが、

全てが大陸由来ではないこともわかってきました。この他に、文字がなかった説も、日本の学者はあまり認めようとしませんが。世界の考古学者たちの中には、日本には古来より文字があった、また日本には文明があった、とする説を唱える人もいるほど、日本には独自の文明の痕跡があると認められています。

ぜひ調べられてみてください。ちなみにですが、

日本の教育は狙われています。

陰謀論でもなんでもなく、過去行われてきた事実をみるとそうだと結論づけられるまでです。

例https://youtu.be/z-vYCExm-XA「教科書」については、現在進行系で試験に通るためには内容を覚えることも大切ですが、それらが作られた背景にはどのような思惑があったのか?なぜ今でもそれらの説が、このように動画や個人のブログでしか広められないのか?

(テレビ等を通して出てくることがないのはなぜか?なぜ過去フジテレビデモは起こったのか?)

脱炭素社会とはどのような取り組みをいうのか?(グリーンウォッシュも行われていることを知る)このようなことを見極められる子どもに教育しなければ、せっかく日本に生まれているのに「世界基準」の価値観に合わせることを優先してしまい、結果国家水準を下げられる、このような日本に成り下がってしまいます。

話をもう少し広げると、

世界の資本家達は、国家を超えたワンワールドを目指しています。これは日本人の思う世界平和とは表面的な文言は同じ内容を指していますが、価値観がまるで違います。日本と主要な他国とでは、まだ根本的な価値観が違う世界です。

-

(続き)

日本と主要先進国とが表面上似ていても、根本的に違う価値観をもつ理由について、とてもよくまとめられている動画をご紹介します。

人を大切にする日本と、人をモノ扱いしてきた他主要国、この違いがすべてを物語っています。

https://youtu.be/yVJDnJt6X2k最近では大谷選手や、そのファンの方達のマナーが海外で称賛されていたりします。日本では当たり前とされる品格が他国ではアメージング!と驚かれるのは、つまりはグローバルスタンダードとはまだ実は発展途上であり、日本はそこに合わせるのではなく、むしろお手本となるようリードする立場にあると、そうも考えられるのです。

教科書のことから随分話が逸れ すみません。単なる学習ができる子ではなく、世界情勢を包括的に読み取れる力のある子が増えてほしいと思い、色々書かせていただきました。

日本の子どもたちが健全な社会を築く意識で日々勉強に励まれることを願ってやみません。最後に、これは補足ですが

下の動画では現代の教科書への工作同様、実は過去にも日本に対し国家転覆工作が図られていたことを示す情報がまとめられています

https://youtu.be/odsArxNnaMk現在も、教科書問題以外に様々な形で日本には工作活動がされていると思われます。

明日の選挙もそうです。

選挙の裏では大資本家達が右派左派両陣営に資金提供していて、その資本家達の思惑に沿った人物が政治のフロントマンとして選ばれる…(与野党グル)

本当に見極めなければならないです。そもそも脱炭素社会がなぜ世界経済フォーラムで推進されているのか?

実はこちらの方がもっと深刻です。

世界のエネルギー問題には、一部資本家達の私利私欲の思惑があり、それに各国一般企業・市民が巻き込まれている形になっています。

https://youtu.be/RtsTh4uYWps戦争もインフラも食糧難もパンデミックさえも。「起こされて」いるのです。市民が巻き込まれないためには、あらゆる情報を、受け取るだけではなく自分で確認する、ということが大事です。

このような意味合いから、どうか教科書を鵜呑みにすることがないようにと、ここまで読んでくださった方に再度お願いする次第です。

以上、長文失礼いたしました。

-

-

興味ある内容だったので記事を読ませていただきました。

ただ、下記の内容については情報が古いかもしれません。「渡来人は、この時も日本にはまだない優れた技術や文化を持っていたんだ。

すぐれた建築けんちく・土木工事どぼくこうじの技術は古墳作りに役立ったし、焼やき物もの技術を取り入れて埴輪はにわなどをはじめ、もっと丈夫で使いやすい食器なども作れたし、青銅せいどうや鉄を使った道具作りの技術は、強い武器をつくったり、米作りに便利な農具のうぐ(農業で使う道具のこと)を作った。」このような内容は、今後の教科書からは消えるかもしれません。

ご参考までにわかりやすい動画があったのでリンクを貼りますが、

https://youtu.be/7rqr1HiZJBI科学的な研究が進み、確かに日本は大陸と交流があったり、仏教が入ってきたりと文化交流はあったでしょうが、

全てが大陸由来ではないこともわかってきました。この他に、文字がなかった説も、日本の学者はあまり認めようとしませんが。世界の考古学者たちの中には、日本には古来より文字があった、また日本には文明があったとする説を唱える人もいるほど、日本には独自の文明の痕跡があると認められています。

ぜひ調べられてみてください。ちなみにですが、

日本の教育は狙われています。

陰謀論でもなんでもなく、過去行われてきた事実をみるとそうだと結論づけられるまでです。

例https://youtu.be/z-vYCExm-XA「教科書」については、現在進行系で試験に通るためには内容を覚えることも大切ですが、それらが作られた背景にはどのような思惑があったのか?

なぜ今でも「日本の文化は大陸から」とされる説以外の可能性があることを、このように動画や個人ブログ等でしか聞かれることがないのか?

(大手メディア等を通して出てくることがないのはなぜか?なぜ過去フジテレビデモは起こったのか?)など…

このようなことを見極められるよう子どもに教育しなければ、せっかく日本に生まれているのに、特に高学歴者の世界ほどグローバルスタンダードという名の下に「世界基準」の価値観に合わせることが優先されてしまい、結果 日本本来の国家水準(品格)が下がってしまうおそれがあります。

例えば今世界は脱炭素社会に向かっていますが、大企業であっても利益を得るために見せかけの対策をしている企業もあります

例・グリーンウォッシュ

https://spaceshipearth.jp/greenwash/#%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%81%AE%E5%85%B7%E4%BD%93%E4%BA%8B%E4%BE%8Bですが、そもそもなぜ「グリーン」なのか?世界経済フォーラムで脱炭素がなぜ推進されているのか?

実はこちらの方がもっと深刻です。

世界のエネルギー問題には、一部資本家達の私利私欲の思惑があります。

https://youtu.be/RtsTh4uYWps話をもう少し広げると、

世界の資本家達は、国家を超えたワンワールドを目指しています。これは日本人の思う世界平和(神武天皇からの思想・八紘一宇)とは表面的な文言は同じ内容を指していますが、価値観がまるで違います。日本と主要先進国とが表面上似ていても、根本的に違う価値観をもつ理由について、とてもよくまとめられている動画をご紹介します。

人を大切にする日本と、人をモノ扱いしてきた他主要国、この違いがすべてを物語っています。

https://youtu.be/yVJDnJt6X2k最近では大谷選手や、そのファンの方達のマナーが海外で称賛されていたりします。日本では当たり前とされる品格が他国ではアメージング!と驚かれるのは、つまりはグローバルスタンダードとはまだ実は発展途上であり、日本はそこに合わせるのではなく、むしろお手本となるようリードする立場にあると、そうも考えられるのです。

教科書のことから随分話が逸れ すみません。単なる学習ができる子ではなく、世界情勢を包括的に読み取れる力のある子が増えてほしいと思い、色々書かせていただきました。

日本の子どもたちが健全な社会を築く意識で日々勉強に励まれることを願ってやみません。最後に、これは補足ですが…

下の動画では現代の教科書への工作同様、実は過去にも日本に対し国家転覆工作が図られていたことを示す情報がまとめられています

https://youtu.be/odsArxNnaMk現在も、教科書問題以外に様々な形で日本には工作活動がされていると思われます。

明日の選挙もそうです。

選挙の裏では大資本家達が右派左派両陣営に資金提供していて、その資本家達の思惑に沿った人物が政治のフロントマンとして選ばれる…(与野党グル)

本当に見極めなければならないです。以上、長文失礼いたしました。

-

日本と主要先進国とが表面上似ていても、根本的に違う価値観をもつ理由について、とてもよくまとめられている動画をご紹介します。

人を大切にする日本と、人をモノ扱いしてきた他主要国、この違いがすべてを物語っています。

https://youtu.be/yVJDnJt6X2k最近では大谷選手や、そのファンの方達のマナーが海外で称賛されていたりします。日本では当たり前とされる品格が他国ではアメージング!と驚かれるのは、つまりはグローバルスタンダードとはまだ実は発展途上であり、日本はそこに合わせるのではなく、むしろお手本となるようリードする立場にあると、そうも考えられるのです。

教科書のことから随分話が逸れ すみません。単なる学習ができる子ではなく、世界情勢を包括的に読み取れる力のある子が増えてほしいと思い、色々書かせていただきました。

日本の子どもたちが健全な社会を築く意識で日々勉強に励まれることを願ってやみません。最後に、これは補足ですが…

下の動画では現代の教科書への工作同様、実は過去何百年も前から日本に対し国家転覆工作が図られていたことを示す情報がまとめられています

https://youtu.be/odsArxNnaMk現在も、教科書問題以外に様々な形で日本には工作活動がされていると思われます。

明日の選挙もそうです。

選挙の裏では大資本家達が右派左派両陣営に資金提供していて、その資本家達の思惑に沿った人物が政治のフロントマンとして選ばれる…(与野党グル)

本当に見極めなければならないです。そもそもなぜ世界経済フォーラムで脱炭素がなぜ推進されているのか?

実はこちらの方がもっと深刻です。

世界のエネルギー問題には、一部資本家達の私利私欲の思惑があります。

一般企業・市民はそれに巻き込まれています

https://youtu.be/RtsTh4uYWps戦争も「起こされて」いることは「ナイラ証言」の通り。戦争だけでなく、食糧難もパンデミックによるワクチン利権も、株価操作によるインフレデフレも、です。

情報(教科書・ニュースなど)に受け身にならず、自分で調べて確認する、という作業をどうかお願いしたいです。以上、長文失礼いたしました。

-

(はじめのコメントが途中で切れてしまったので、続きコメントを送信しましたが、コメント反映されていないので、確認のため送信します。)

不要でしたらこのコメントは削除お願いいたします。

-

日本と主要先進国とが表面上似ていても、根本的に違う価値観をもつ理由について、とてもよくまとめられている動画をご紹介します。

人を大切にする日本と、人をモノ扱いしてきた他主要国、この違いがすべてを物語っています。

https://youtu.be/yVJDnJt6X2k最近では大谷選手や、そのファンの方達のマナーが海外で称賛されていたりします。日本では当たり前とされる品格が他国ではアメージング!と驚かれるのは、つまりはグローバルスタンダードとはまだ実は発展途上であり、日本はそこに合わせるのではなく、むしろお手本となるようリードする立場にあると、そうも考えられるのです。

教科書のことから随分話が逸れ すみません。単なる学習ができる子ではなく、世界情勢を包括的に読み取れる力のある子が増えてほしいと思い、色々書かせていただきました。

日本の子どもたちが健全な社会を築く意識で日々勉強に励まれることを願ってやみません。最後に、これは補足ですが…

下の動画では現代の教科書への工作同様、実は過去何百年も前から日本に対し国家転覆工作が図られていたことを示す情報がまとめられています

https://youtu.be/odsArxNnaMk現在も、教科書問題以外に様々な形で日本には工作活動がされていると思われます。

明日の選挙もそうです。

選挙の裏では大資本家達が右派左派両陣営に資金提供していて、その資本家達の思惑に沿った人物が政治のフロントマンとして選ばれる…(与野党グル)

本当に見極めなければならないです。そもそもなぜ世界経済フォーラムで脱炭素がなぜ推進されているのか?

実はこちらの方がもっと深刻です。

世界のエネルギー問題には、一部資本家達の私利私欲の思惑があります。

一般企業・市民はそれに巻き込まれています

https://youtu.be/RtsTh4uYWps戦争も「起こされて」いることは「ナイラ証言」の通り。戦争だけでなく、食糧難もパンデミックによるワクチン利権も、株価操作によるインフレデフレも、です。

情報(教科書・ニュースなど)に受け身にならず、自分で調べて確認する、という作業をどうかお願いしたいです。以上、長文失礼いたしました。

-

字や絵で説明していてすごいと思った

-

わかりやすいです。ありがとうございます。参考にします!

-

6年生で夏休みの新聞に縄文時代から平安時代までまとめる宿題があったのでこのサイトを参考にさせて貰いました。大変ありがとうございます。

-

すごくわかりやすかったです。

絵柄が好きです(*´艸`*) -

今回も面白かったです。次回も楽しみです。

-

わかりやすかったですね! わたしにはわかりませんでした((は?⭐︎

-

自学でもめっちゃ使えていいね!

わかりやすいですぅ! ありがとうございます(*≧∀≦*) -

とても分かりやすくてテストも100点をとれました

学校の授業でやりました。

ありがとーございます