「武士の政治の始まり」をわかりやすく解説

都が平安京へうつされた平安時代、貴族の権力争いで「敵なし」状態になった藤原氏。

自分の娘を天皇のお后さまにしたり、荘園で自分の土地を広げていったりして、力とお金を独占していたね。

藤原道長のように貴族が力をもっていた平安時代。だけど、今度はだんだん「武士」が力をつけていくよ。

そして、武士が政治を動かすようになっていくんだ。

なぜそうなったのか、そしてどう世の中が変わっていくのかを解説するよ!

- あれだけ力を持っていた藤原氏、どうして急に出てこなくなるの?

- 天皇がたくさん登場して誰が誰なのか、なんで争ったのかピンとこない・・

- 武士って?一体どこからやってきたの?

- なんで平氏と源氏が天皇と一緒に戦ったの?

- なんで平氏だけが力を持ったの?

それでは解説していくよ!

藤原氏、どうして急に出てこなくなるの?

ザックリいうと藤原氏の必殺技「天皇の親戚になる」が失敗したから!

平安時代、「我が世をば~」なんて「俺ってばカンペキ!」な状態だった藤原道長。

政治は藤原氏の思うままだったよね。

藤原氏の思うままって??とピンと来なかったらココを読もう!

藤原氏のお得意の作戦といえば、

だったよね。

この作戦で大成功した藤原の道長が亡くなったあとも、藤原氏はこの作戦で頑張ろうとしたんだけど・・

天皇のお后にはなれたけど、皇子が生まれなかった!

娘を天皇のお后さまにするまでは良かったんだけど、結局、そのお妃さまに皇子が生まれなかったんだ。

そして、藤原氏とは関係のない(それどころか仲の悪い)お后さまに皇子が生まれて、その皇子が天皇になってしまったんだ。

そうすると、新しい天皇は、もちろ、藤原氏とは特別な関係がないよね。

こうして、藤原氏は力を失っていったんだ。

ちょっと詳しく説明するので、余裕があったら読んでね。

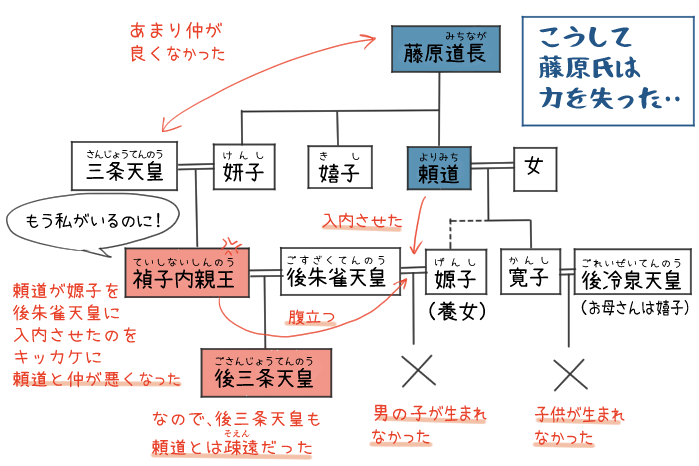

藤原道長の息子の頼通は、養女の嫄子を後朱雀天皇のお后さまにしたし、娘の寛子を後冷泉天皇のお后にしたよ。

よしよし。

これで皇子が生まれて天皇になれば、また藤原氏の思いのままだ!

だけど、どちらにも男の子が生まれなかったんだ。

それどころか、嫄子を後朱雀天皇のお后にしたことで、もともと後朱雀天皇のお后だった禎子内親王が怒ってしまって、頼通と仲が悪くなってしまったよ。

もう私というお后がいたのに。

頼道、腹立つ!

それで、禎子内親王と後朱雀天皇の間に生まれた後三条天皇とも、疎遠(あまり縁がないこと)のままになってしまったんだ。

こうして藤原氏の政治での力は弱まってしまったよ。

- 娘を天皇のお后にすることはできたけど、皇子が生まれなかった。

- 藤原氏とは仲良くないお后さまのところに皇子が生まれてしまった。

- その皇子が天皇になったので、藤原氏の出る幕がなくなってしまった・・

なんで天皇たちが争いを始めたの?

ザックリいうともう貴族のいいようにされないように、「院政」というワザを思いついたんだけど、そのせいでギスギスしてしまった

白河天皇「今がチャンス!」→院政を始める

これまで政治は藤原氏の思うようにされてしまっていたよね。

でもやっと藤原氏の作戦がうまくいかないようになった。

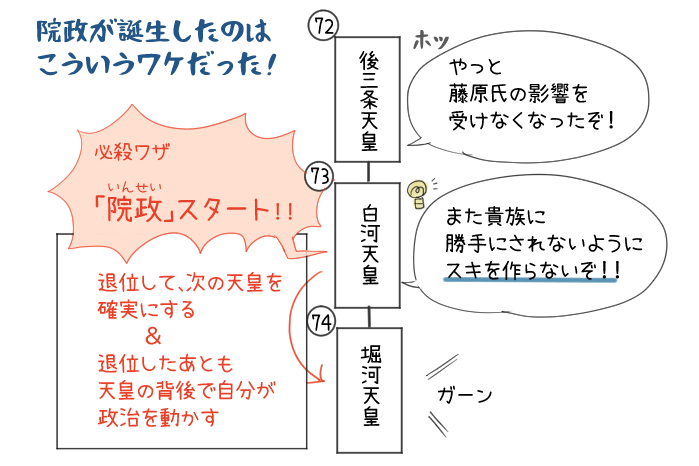

これはチャンス!と思ったのが後三条天皇の皇子の白河天皇。

「もう貴族の好きにはさせないぞ!」と考えたんだ。

そこで思いついたのが、自分が天皇を退位した後も、そのまま政治を動かすこと。

天皇は退位すると、「院」と呼ばれる建物に住むようになるので、これを「院政」と呼ぶよ。

「院」で「政治」を行うからだね。

「院政」は、中学で覚える言葉なので、今は参考にするだけで大丈夫だよ。

え?

なにもそんな特別なことしなくても、「退位」をしないで、そのまま「天皇」として政治をすれば良くない?

「退位」するのにはちゃんと目的があるんだ。

それは、自分の皇子を「確実に天皇にすること」。

自分が退位する時には、次の天皇を決めることになるよね。

その時、自分の皇子や、自分が「天皇にしたいなぁ」と思っている人を天皇にすることができるんだ。

もし自分が年をとってしまったり、病気で意識がなかったり、とつぜん亡くなってしまったりして

「次の天皇」が決められることになったら、自分の皇子でない人が「ちゃっかり」天皇になったりする可能性があるからね。

自分がしっかりしているうちに退位して、確実に自分の血を引く皇子に天皇を引き継いでおけば、また他の人に政治を好き勝手にされる心配はなくなるよね。

そして、自分は院政をすれば、結局は政治をじっくり動かすことができるからね。

なるほど。考えたね。

でも、この「院政」のせいで天皇家の中で争いが起こるんだ。

ここで、天皇家の中でどんな争いがあったのか、ちょっと詳しい話をするよ。結構ややこしいけれど、どうして天皇家同士で戦うことになったのかを理解するためにはぜひ読んでもらえると嬉しいな。

白河天皇、ちょっとやり過ぎ・・?

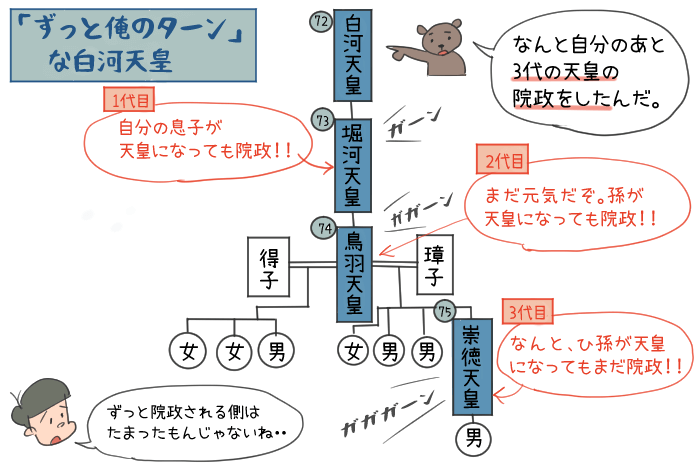

院政を始めた白河天皇は、なんと自分が退位した後、3人の天皇のあいだ院政を続けたんだよ。

子供や孫の天皇からすると、正直ちょっと迷惑・・・?

天皇からすると、自分の思い通りの政治はできないワケだからね。

ちょっと正直モヤモヤするよね。

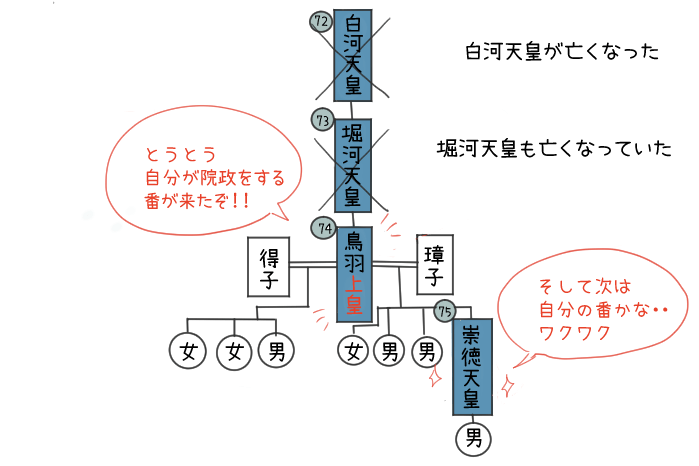

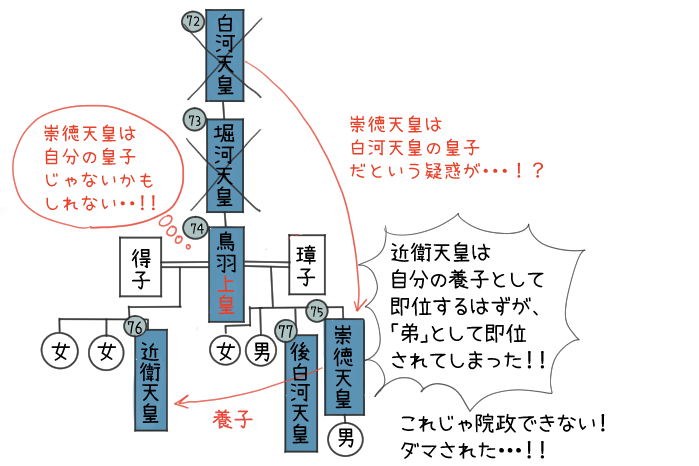

そしてとうとう白河天皇が亡くなると、鳥羽上皇(この時は崇徳天皇の時代になっていて、退位した鳥羽天皇は「上皇」になっているよ)が

「よし!やっとこれからはワシの院政の時代だ!」となったんだ。

崇徳天皇からすると、鳥羽上皇の次は自分が院政を行うことができると思うよね。

鳥羽上皇が崇徳天皇を「のけ者」にしてしまう!

だけど、鳥羽上皇は崇徳天皇を退位させて、もう一人の皇子を天皇に即位させるんだ。

近衛天皇といって、まだたったの3歳だったよ。

近衛天皇は鳥羽上皇の皇子だけど、生後一ヶ月に崇徳天皇の養子になっていたんだ。

だからこの時、鳥羽上皇は崇徳天皇に対して

お前は退位しなさい。次は近衛天皇を即位させるけど、近衛天皇はお前の養子なんだから、お前は近衛天皇の上皇として、院政ができるしOKでしょ?

ともちかけたんだ。

でも、なんとこれはワナで、

いざ即位した時の書類では、近衛天皇はそのまま「鳥羽上皇の皇子」つまり、崇徳天皇にとっては「弟」として即位していたんだ。

えっ

ということは、近衛天皇の「兄」である崇徳天皇には、「院政」をする権利がなくなってしまったんだよ。

※院政は、天皇の親やおじいさんでないと出来なかったとのこと。

ひどいね・・

でも残念なことに、近衛天皇は13年後に16歳という若さで亡くなってしまったんだ。

じゃあ、また崇徳天皇が天皇の座に??

それが、鳥羽上皇は今度は崇徳天皇の弟である「もう一人の皇子」を天皇にしたんだ。(後白河天皇というよ)

さらに次の天皇には、その後白河天皇の皇子を即位させようとしたよ。

崇徳天皇のことを完全無視だね・・。

どうしてそこまで崇徳天皇を「のけ者」にするの??

実は、これにはトップシークレットが関係していたんだ。

なんと、崇徳天皇は鳥羽上皇の本当の皇子ではない可能性があったんだよ・・

ええええ!!

崇徳天皇のお母さん(つまり鳥羽上皇のお后)は、鳥羽上皇のお父さんである白河天皇ともお付き合いしていた時があったというハナシなんだ。

だから、実は崇徳天皇は白河天皇の子供かもしれないということ。

だから、鳥羽上皇は「もしかしたら自分の子供ではない」崇徳天皇を政治の世界から追い出そうとしたと言われているんだ。

絶望した崇徳上皇→争いが発生!

話は戻って、「次は後白河天皇の皇子を天皇にする」ということになって、さすがにブチギレてしまった崇徳上皇。

崇徳上皇にも皇子がいたから、「次の天皇こそはその皇子がなれるだろう」と思っていたんだ。

ダマされて近衛天皇に譲位してしまったけど、それは我慢した。

その後、弟の後白河天皇が即位したのも、まだなんとか我慢した。

でも、その次こそは私の皇子が天皇になれると思っていたのに、それもダメだなんて・・・!

崇徳上皇からすると、自分が天皇の間は白河天皇や鳥羽上皇にずっと政治の座を奪われて、「やっと自分の番!」と思っていたのが、弟と弟の皇子にその座を奪われてしまうんだからね。

その上、「自分の皇子を天皇にする」という最後の望みまでダメにさせられそうということになってしまった。

こうして、崇徳上皇は弟の後白河天皇と対立することになるんだ。

- 天皇を確実に引き継ぐため院政がスタートした

- 院政のせいで天皇家の関係がギスギス

- のけ者にされた崇徳上皇を中心に争いが発生した

武士って一体どこからやってきたの?

ザックリいうと自分の土地を守ろうとして武装したのが武士の始まり!

さて、ちょっと「天皇争い」の話はいったんおいて、この時代に「武士」が登場した話をするよ。

武士の登場

平安時代には「自分で耕した土地は自分のものにしていいよ」というルールができたよね。

墾田永年私財法だっけ?

そして、税を納めるのが苦しい農民が、力のある農民や豪族・貴族に耕した土地を寄付して、負担を少なくする裏ワザがあったよね。

その結果、力のある貴族や豪族にたくさん土地が集まったんだ。

この裏ワザについては、ココの「道長は最強のお金持ち」のところに書いてあるよ。藤原道長がお金持ちになったのも、この裏ワザがあったからだもんね。

こうして手に入れた自分の土地を、「領地」と呼ぶんだ。

※「領」という漢字は「領収書」にも使われているように、「手に入れる」という意味だよ。手に入れた土地だから、「領地」なんだね。

さて、人が土地を持つと、どんな事が起こるかな?

弥生時代、ケンカが起きたひとつの理由は「土地争い」だったのは覚えているかな?

たくさんお米がとれる土地や、便利な土地は人に狙われやすくなるよね。

そこで、領地を守ろうとした有力な農民や豪族が、「武装」したんだ。

つまり、

と、武器を用意したり、普段からケンカの訓練をしたりしたんだね。

これが「武士」の誕生なんだ。

ちなみに、「自分の領地を命懸で守る」=「一所を懸命に守る」ことから「一所懸命」という言葉が生まれたんだよ。

武士のトップ2「平氏」と「源氏」

武士の中でも、やっぱり「強い」「弱い」の違いはあるよね。

この頃、武士の中でトップ2に強い武士団がいたよ。

※武士団というのは、武士の一族というイメージでOK

それが「平氏」と「源氏」なんだ。

ちなみに、平氏と源氏は出身もすごいんだ。

平氏は「桓武天皇」の子孫。

源氏は「清和天皇」の子孫だよ。

天皇になれなかった「皇族」は、臣下(天皇にお仕えする立場になること)することもあったんだ。

「平氏」も「源氏」も、皇族が臣下するときに使う「氏」のひとつなんだよ。

源氏が東北地方の反乱で活躍!

「源氏が有名になったのはなぜか?」をまず説明するね。

古墳時代、大和朝廷が「九州から関東まで支配していた」ことは覚えているかな?

朝廷は、その後8世紀ごろからは「蝦夷」と呼ばれる東北地方も朝廷の支配下にしようとしたよ。

九州から関東までは統一できていたけど、「関東より北の方」はまだ支配できていなかったよね。それが東北地方である「蝦夷」なんだ。

でも、「朝廷の支配下にはなりたくない!」と蝦夷の豪族たちのあいだでは何度も反乱が起きていたんだ。

そんな状態がずっと続いていたんだけど、武士として力をつけていた源頼義が朝廷から「蝦夷の豪族の反乱をしずめてきてくれ!」と頼まれたんだ。

源頼義は、みごと反乱を起こしていた蝦夷の豪族のリーダーだった安倍氏を倒したよ。

こうやって大活躍した源氏は、「反乱者をとりしまる」時にとても頼りになる存在として、有名になったんだ。

源氏が悪さをして、平氏が代わりに有名に

武士団として有名になった源氏だけど、活躍した源頼義の息子「源義家」のさらに息子「源義親」が手の付けられない乱暴者だったんだ。

朝廷から「九州の方で護衛をするように」と命令されて行くんだけど、

なんと九州で人を襲って殺しちゃったり、物を奪い取ったり・・

あまりの酷さに、とうとう朝廷は「源義親をやっつけてこい!」と平氏の武士である「平正盛」を送ったんだ。

見事、源義親をやっつけた平氏が今度は有名になったというワケ。

これで、平氏>源氏というイメージができたよ。

- 自分の領地を守るために、武装したり戦いの訓練をしたりして武士が誕生!

- 天皇家の子孫だった平氏と源氏が武士のトップ2になった

- 関東で活躍して源氏は有名になった

- やりすぎの源氏をこらしめた平氏が有名になった

なんで平氏と源氏も戦いに加わったの?

ザックリいうと天皇家が争う→ケンカのプロの武士にそれぞれ協力してもらった

争いに巻き込まれた平氏と源氏

さて、また「天皇の座」を奪い合って「後白河天皇」と「崇徳上皇」が対立したハナシに戻るよ。

今までにも天皇の座を争って、相手を「暗殺」したり、悪い噂をわざと広めて天皇の資格をなくさせたり・・なんてことはあったんだけど、

この時代が今までと違うのは「武士」の存在。

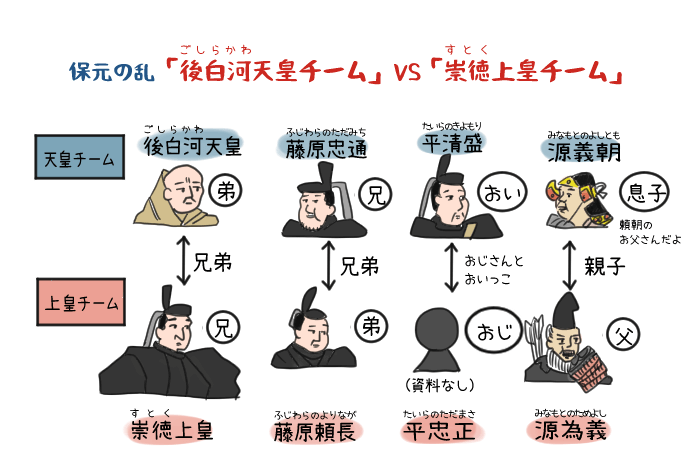

後白河天皇と、崇徳上皇は、それぞれ「武士」に協力してもらうように頼んだんだ。

武士はケンカのプロだもんね(汗)

ここでちょっと不思議なのが、それぞれが「平氏」と「源氏」に分かれて協力してもらったというワケではなくて、ごちゃまぜ状態で味方になってもらってしまったんだ。

つまり「平氏」VS「源氏」ではなくて、

それぞれのチームに平氏と源氏が加わっているんだ。

しかも、親子とか兄弟なのに敵同士になってしまったよ。

なんで親子や兄弟なのに、分かれて戦ったの?

それは、「考え方の違い」や「味方したいと思った相手」が違ったのが理由。

そもそも、後白河天皇と崇徳上皇も、もとは兄弟だしね。

これぞまさに「骨肉の争い(血を分けた者同士で争うこと)」だね。

この戦いのことを「保元の乱」と呼ぶよ。

戦いが起こったのは「保元元年(1156年)」だったから、「保元の乱」だね。

- 天皇家が争うのに、ケンカのプロの武士の力を借りた

- 武士のトップ2の平氏と源氏が争いに加わった

- 平氏も源氏も、「考え方」や「味方になりたい人」ごとに一族バラバラになって戦った

どうして平氏だけが力をもったの?

ザックリいうと保元の乱で活躍したので出世した!

さらに反乱を起こした源氏を倒したから!

戦で活躍した平氏が出世した!

保元の乱で勝ったのは後白河天皇。

天皇にとっては「平氏>源氏」のイメージがあったから、戦でも「平氏が先に攻め込んで、源氏がそれに続いて攻めていく」というように命令していたよ。

なので、「戦で活躍したのは先に攻め込んだ平氏だよね!」となったんだ。

実際は源氏のほうが活躍していたというハナシなんだけどね・・・。

というわけで、平氏はそのご褒美として、朝廷で源氏よりも偉い役職につけてもらえた。つまり「出世」させてもらえたよ。

ところで、負けてしまった崇徳上皇はどうなったの?

天皇に逆らった罰として、讃岐に流されてしまったよ。

上皇が流されるのは、なんと400年ぶりのことだったんだ。

そして崇徳上皇が讃岐で亡くなってしまうと、それから都では色々事件が起こったり、貴族がたくさん亡くなってしまったりして、「崇徳上皇の呪いではないか」と人々に恐れられたんだよ。

なんと崇徳上皇は、「平将門」「菅原道真」に加わって「日本三大怨霊」になっているよ。

かわいそうな崇徳上皇・・

また権力争いに巻き込まれて

源氏が平氏に負けてしまう

保元の乱では、「頑張ったのに、あんまり認めてもらえなかった」源氏。

朝廷に対してモヤモヤするのは仕方がないよね。

そこに、やっぱり朝廷に対してモヤモヤしている藤原信頼という人物がいたんだ。

信頼も、「思うように出世させてもらえない!」と不満を持っていたよ。

そこで藤原信頼は源氏を味方につけて、反乱を起こしたんだ。

反乱は、平治元年(1160年)に起こったから、「平治の乱」と呼ぶよ。

平氏の乱じゃなくて、平治の乱・・間違えないように注意だね(苦笑)

でも結局、源氏は朝廷側についていた平氏に負けてしまったんだ・・。

源氏のリーダーだった人は殺されてしまって、残った一族も地方にバラバラに追いやられてしまったよ。

こうして、また活躍した平氏の地位は確実なものになったんだ。

そしてとうとう、平氏の「平清盛」が武士として初めての太政大臣(この頃の政治の役職で一番偉い人)になったよ。

つまり、「武士が初めて政治の中心となる時代」がスタートしたんだ。

- 保元の乱で活躍したから平氏が出世した

- 活躍を認めてもらえなかった源氏が反乱を起こした

- 反乱を起こした源氏を倒した平氏がさらに評価された

↓

武士の中でも平氏と源氏がトップ2になる

↓

朝廷で天皇の座を争って反乱(保元の乱)が起きる

↓

平氏と源氏が争いに加わる(平氏が出世)

↓

朝廷でまた反乱(平治の乱)が起きる(源氏が反乱側に味方する)

↓

源氏が平氏に倒され、一族バラバラになる

↓

活躍した平氏の平清盛が太政大臣になる(平氏による政治の始まり)

6年生はココを抑えればOK!

まとめ

・領地を守るために武装した有力な農民や豪族が武士になった

・武士の中でも力をつけたのは平氏と源氏

・平清盛は武士で初めて太政大臣になって、政治を動かすようになった

見事、太政大臣になれた平清盛。

次は、この後清盛がどういう政治をして、その結果どうなったのかを解説するよ!

運営者情報

ゆみねこ

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。

-

わかりやすかった

-

わかりやすかったです

-

長いですけど、わかりやすくて面白かったです

-

わかりやすい

-

面白いしわかりやすかった。

だけど長かった。

改善してほしい。 -

とても良いと思います。

参考にさせていただきました。 -

参考にさせていただきました

-

面白い イラストもわかりやすく、良いと思うので、もっと増やして良いと思います。これからもよろしくお願いします。

-

面白い イラストもわかりやすく、良いと思うので、もっと増やして良いと思います。これからもよろしくお願いします。嬉しいです。

-

とてもわかりやすかった!

少し長かったですがわかりやすく面白かったです!