徳川家康の全国統一をわかりやすく解説(期末テスト対策ポイント)

江戸幕府を開いた徳川家康が、どうやって全国統一をしたのか、家康の活躍について、かんたんな言葉と漫画で小学生にもわかりやすく解説するよ!

秀吉に敗れた光秀は逃げる途中で農民に殺されてしまったよ。 秀吉は信長のあとを継いで、全国を統一して、大阪城を築いたね。

各国で検地をおこなって、年貢をきちんと集められるようにしたり、刀狩令を出して、百姓が一揆をできないようにしたね。

さらに中国の明を征服しようと大軍を送ったけれど、途中で秀吉が病気で亡くなってしまって、失敗に終わったよ。

中国への出兵が失敗したことで、豊臣氏の力は弱まってしまったよ。

豊臣秀吉の全国統一や政治について、ピンとこなかったら、まずは豊臣秀吉の全国統一の解説ページを読もう!

このページでは、力が弱まってしまった豊臣氏に代わって、徳川家康が力をつけて全国統一するまでを「どうやって全国統一したのか」ポイントをおさえながら詳しく解説するよ!

6年生が徳川家康の全国統一で

つまづきがちなのはココ!

- どうして徳川家康は力を持っていたの?

- どうして徳川家康は豊臣方と戦ったの?

- どうして家康は江戸に幕府を開いたの?

- どうして家康は朝鮮と交流を再開したの?

- どうして家康はすぐに将軍を息子に譲ったの?

なぜ徳川家康はそんなに力を持っていたの?

そしてなぜ豊臣方と戦ったの?

関東地方で力をたくわえていた??

徳川家康ってどんな人?(おさらい)

徳川家康は、三河国(現在の愛知県)岡崎城城主の松平広忠の長男として生まれたよ。

松平氏は今川氏と織田氏にはさまれた小大名(5万石以下の土地をおさめる大名のこと)だったので、小さい頃に今川氏の人質※になったんだったね。

※織田氏の人質だったこともあるよ。

そんな中、桶狭間の戦いで信長が今川氏を破ると、家康は今川氏から独立することができたんだ。

そして、信長と同盟をむすんだね。

さらに織田信長と連合して、長篠の戦いで武田勝頼を破ったあと、駿河国を領国にしたよ。

本能寺の変の時には、堺を見学していたため、すぐに光秀を倒しにいくことができず、秀吉に遅れをとったんだったね。

秀吉が信長のあとを継いで天下を統一しようというのには納得できず、一度は戦ったりもしたよ。(くわしくは高校で習うよ)

でも最終的には秀吉と和解して、秀吉の天下統一に協力してサポートしてきたんだ。

秀吉の命令で江戸へうつる

秀吉は天下統一のために小田原の北条氏を滅ぼすと、家康に関東を守らせることにしたんだ。

それで、家康に江戸へうつるように命令したよ。

秀吉が家康を江戸へ行かせたのは、関東を守るためはもちろんだけど、政治の中心から離れたところへ追いやることで、家康が力をつけすぎるのを防ぐ目的もあったのでは?という意見もあるよ。

家康が関東で力をたくわえる

秀吉は天下を統一すると、朝鮮へ出兵したよね。

でも家康は、そのあいだ朝鮮へは兵をおくらずに、力をたくわえていたんだ。

なるほど、こういうわけで家康は関東地方で力をたくわえることになったんだね。

豊臣方の大名と対立していたの?

豊臣方の大名って何?

「豊臣方」という言葉は、「豊臣氏に味方している人たち」ということ。

「豊臣氏のサポーター」というイメージかな?

この家康と「豊臣方の大名との対立」を理解するために、「五大老」と「五奉行」について解説するね。

小学校の学習では、くわしく覚える必要はないから、流れだけつかんでね。

五大老と五奉行

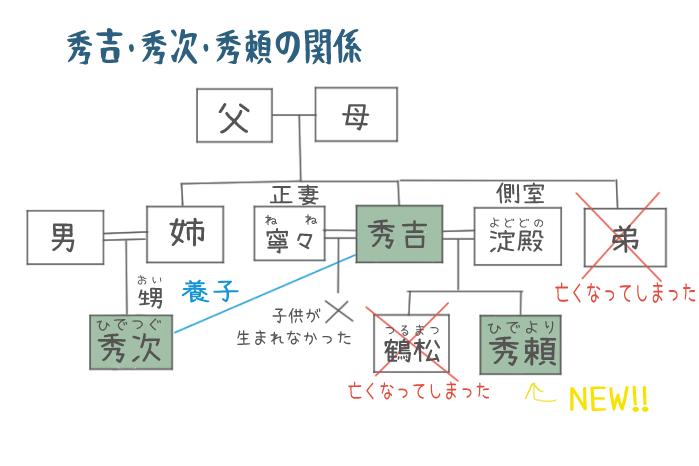

秀吉は天下を統一したものの、なかなか跡継ぎに恵まれなかったんだ。

秀吉の弟が亡くなって、鶴松という息子も3歳で亡くしてしまうんだ。

そこで、甥っ子の秀次を養子にして、自分の跡継ぎにしようとしていたよ。

だけど、なんとそれからしばらくすると「淀殿」という側室(正式な奥さんではない女性のこと)との間に秀頼が生まれたんだ。

せっかく自分の息子が生まれたなら、当然

この子に自分の跡を継がせたい!

と思うよね。

結局、秀吉と秀次はだんだんうまくいかなくなって、秀次は追放されて切腹させられてしまったよ。

でも、本当は「秀次が跡継ぎになるのが良かったなあ」と考える、秀次側の大名が結構いたんだ。

そうなると、自分が亡くなったあとの秀頼が心配になるよね。

そこで、秀吉は秀頼を守るために「五大老」と「五奉行」という役職を作ったんだ。

この五大老と五奉行に、秀頼をサポートしてもらうようにしたんだよ。

五大老とは

前田利家、宇喜多秀家、上杉景勝、毛利輝元、そして徳川家康の5人が五大老だよ。

五大老は、もともと有力な大名だったメンバーなんだ。

例えば、毛利輝元は備中高松城で秀吉が攻めようとしていた相手だったよね。

つまり、秀吉は自分が亡くなってしまったあと、「もしかしたら自分の代わりに力をつけて天下を統一しようとするかもしれない」メンバーをあらかじめ仲間にしておくために、五大老という役職を作ったんだよ。

五奉行とは

石田三成、増田長盛、浅野長政、長束正家、前田玄以の5人が五奉行だよ。

五奉行は、もともと秀吉の家臣だったメンバーなんだ。

秀吉「秀頼を守ってね」

秀吉はこの五大老と五奉行に、「秀頼を守る」という掟(ルールのこと)をつくって誓わせたよ。

ふぅ。

これで自分が死んでしまったあとも安心じゃ

でも、いざ秀吉が亡くなったとき、豊臣家の力は朝鮮出兵で弱まってしまったと解説したよね。

なので、この秀吉との誓いをだんだん家康が無視するようになってしまったんだよ。

石田三成「家康!ちゃんとルール守れよ!」

この徳川家康のルール破りを許せなかったのが五奉行のうちのひとり、石田三成なんだ。

石田三成は家康を倒すために、西国(近畿地方よりも西の国のこと)の大名達を味方につけて挙兵したんだよ。

なるほど。

豊臣方の大名というのは、「豊臣秀吉との約束を守ろうとする大名たち」というイメージだね。

関ヶ原の戦いって?

こうして石田三成と徳川家康が戦うことになったんだけど、これが

「関ヶ原の戦い」なんだ。

石田三成は西国の大名を味方にした、と説明したよね。

だから石田三成グループを「西軍」と呼んで、

それに対する家康グループは「東軍」と呼ぶよ。

徳川家康の勝利

戦いは最初、互角でなかなか勝敗が決まらなかったんだ。

でも、西軍の小早川秀秋が戦いの途中で裏切って、東軍側についたんだ。

それがきっかけで西軍はボロボロになってしまって、徳川家康の勝利で決着がついたよ。

「全国の大名を従えた」とは?

関ヶ原の戦いで勝利した徳川家康は、戦いに負けた西軍の大名たちの領地を没収したよ。

そして没収した土地を自分に味方して戦った東軍の大名に分け与えたんだ。

もちろん家康の領地も増やして、自分の一族や家臣を大名にしていったんだよ。

こうして、家康は全国の大名を従えることになったんだ。

- 徳川家康は、豊臣秀吉から関東を任されていた!

- 朝鮮出兵の時にも兵を出さずに、力をたくわえていた!

- 秀頼を守るために、秀吉から五大老の役職を与えられた!

- 秀吉が亡くなると、掟を破るようになった!

- 石田三成などの豊臣方の大名と対立するようになった!

- 石田三成が挙兵して、関ヶ原の戦いで徳川家康が勝利した!

- 豊臣方(西軍)の大名の領地を没収して、味方した大名(東軍)や自分の領地を増やし、一族や家臣を大名にした。(全国の大名を従えることになった)

どうして家康は江戸に幕府を開いたの?

さらに、大阪城を攻めて豊臣氏を滅ぼし、江戸幕府の基礎を築いた。

家康は、政治の中心にふさわしい城や城下町を江戸に作るため、大規模な工事に着手した。

征夷大将軍になる

関ヶ原の戦いから3年後の1603年に、徳川家康は朝廷から征夷大将軍に任命されたよ。

征夷大将軍に任命されたことで、「武家による政治」を行うことになって、それを「幕府」と呼ぶんだったよね。

家康は江戸で政治を行ったので、江戸幕府と呼ばれるんだよ。

どうして江戸なの?

豊臣秀吉が小田原の北条氏を滅ぼしたあと、家康に関東へ移るように命令したよね。

そして家康は関東での住む場所として江戸城を選んだんだ。

江戸城って、家康が作ったんじゃないの?

江戸城は、室町時代に関東管領だった上杉氏の武将だった太田道灌が作ったものなんだ。

でも1590年の8月に、家康が移ったときにはボロボロだったんだって。

家康は江戸城を立派に普請(建物を修理したり、新しくすること)したり、江戸の町を整備していったよ。

家康が江戸を選んだ理由

- 秀吉の命令で関東へ移り、江戸城を居城(住むためのお城のこと)にしていたから

- 江戸の町は海に面していて、船を使った運送などに便利だったから

- 江戸の町には広い平地があって、町を発展させるのにピッタリだったから

- 新しい政府を作るので、朝廷や室町幕府があった京都から離れたところの方が良いから

どうして大阪城を攻めたの?

大阪城は豊臣秀吉が築いたよね。

秀吉は亡くなってしまったけれど、秀吉の跡継ぎである豊臣秀頼と、秀頼のお母さんの淀殿がひきつづき大阪城にいたよ。

最初、家康は豊臣氏を滅ぼそうとは思ってはいなかったんだって。

でも、秀吉が亡くなったあとでも豊臣氏に忠誠を誓っている大名がいて、秀頼がいずれまた天下を取ることを期待していたんだ。

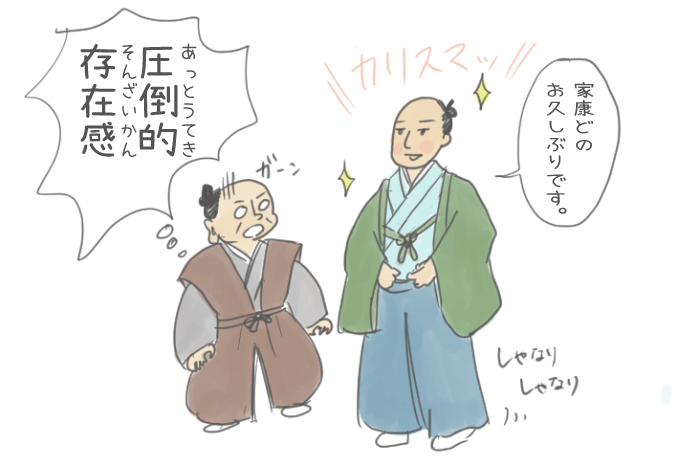

秀頼は、この頃の成人男性の平均身長が158㎝くらいだったのに対して、なんと197㎝くらいあったと言われているんだ。

しかも結構なイケメンで、大事に育てられていたから振る舞いも美しく、秀頼に会った家康は圧倒されたと言われているよ。

な、なんかめっちゃオーラがあるような・・

これは放っておいたらまた天下を奪い返されるのでは??

京都ではこんな落首もあった!

落首とは、匿名で書いた歌をワザと人目のつくところに張り出したりすることだよ。

京都の町に

「御所柿は ひとり熟して 落ちにけり 木の下にいて 拾う秀頼」

という歌が残されたんだ。

これの意味は、「家康(大御所※)が歳を取って亡くなってしまえば、そのまま天下は秀頼のものになる」ということ。

人々の間でも「いずれは秀頼が天下を取り戻す」と思っていた人がいたことが分かるね。

※家康は将軍の役職を息子に譲って、「大御所」と呼ばれるようになっていたよ。

家康「向こうからケンカしてくるように挑発しよう」

秀頼の存在が心配になった家康だけれど、さすがにいきなり攻めるわけにはいかないよね。

そこで、家康はわざと秀頼チームを挑発していったよ。

家康はどんなことをして豊臣氏を挑発した?

- 家康が大阪へ行くのではなく、秀頼を江戸へ呼び出す

→呼びつけられるということは、家臣扱いされたのと同じこと! - 秀頼が豊臣氏の繁栄を願ってたくさんのお金をかけて作ったお寺の鐘に、家康が「いちゃもん」をつけて、開眼供養を延期させる

- 将軍の地位をすぐに息子の秀忠に譲って、これからもずっと徳川家が政権をにぎっていくとアピール

さんざん嫌がらせされた秀頼チームは、我慢の限界に。

そして、とうとう徳川家康を攻めようと、兵を集め始めたんだ。

それを聞きつけた家康は、「作戦通り!」とばかりに、早速大阪城を攻めたよ。

そうして1615年の5月7日に「大阪夏の陣」の戦いで、豊臣氏は家康に滅ぼされてしまったよ。

豊臣秀頼と、お母さんの淀殿は、燃える大阪城の中で自害したよ。

家康は、豊臣氏関係の人を残らず殺そうとしたよ。なんとまだたったの8歳だった秀頼の子供も処刑してしまったんだって・・

こうして豊臣氏を滅ぼした家康は、江戸幕府の基礎を固めるために、城や城下町、政治の仕組みづくりに力をいれはじめたんだね。

- 家康は、豊臣秀吉から関東を任されていた!

- 関東をまとめるのに、江戸を拠点にしようとした!

- 豊臣氏がまた天下を取るのを防ぐために大阪城を攻めて滅ぼした!

どうして朝鮮と交流を再開したの?

この頃の朝鮮と日本の関係はどうだったか覚えているかな?

秀吉が、明を征服しようとして朝鮮に兵を送ったけど、失敗したんだったね。

つまり、「ケンカしたまま」だったね。

だから交流もストップしていたんだよ。

どうして交流を再開しようと思ったの?

家康は、江戸幕府での政治を行っていくのに、「日本のまわりの国とは仲良くしておきたい」と考えたんだ。

貿易したほうが、お金もたくさん儲かるしね。

でも、朝鮮の人々は、秀吉の時に日本が攻めてきた時のことを「許せない」とまだ引きずっていたよ。

どうやって再開したの?

朝鮮側としては、交流を再開したいのなら、「家康から国書(国から国へ送る手紙のこと)を送ってくるべき」と考えていたよ。

とはいえ、先に国書を送ることは、家康が朝鮮に対して「お願いをする」ということになって、「自分の方が下の立場」になってしまうので、難しいところだったんだ。

それじゃ平行線だよね・・

でも交流は再開できたんだよね。結局、どちらが先に国書を出したの?

実はこれには裏話があるんだ。

朝鮮との交流再開の裏話とは?

家康は朝鮮と交流を再開したいと考えて、対馬藩の宗氏に朝鮮とのやり取りを任せたんだ。

つまり、家康の考えでは宗氏が朝鮮に「交流を再開しよう」と伝えて、朝鮮から家康に国書を送るようにさせたかったんだ。

でも、説明したように、朝鮮側も「再開したいなら、家康から国書を送るべきだ」と納得しなかった。

そこで宗氏は、家康の国書を「偽造(ニセモノを作ること)」したんだ。

そしてそれを朝鮮へ送ったよ。

朝鮮から返事が来たんだけれど、もちろんそれは家康の国書に対して返事している内容になっているよね。

それをそのまま家康に渡すと、つじつまが合わなくなってしまうので、

なんと朝鮮からの国書も宗氏は「書き換え」して家康に渡したんだ。

こうやって宗氏の裏での活躍のおかげで、無事に朝鮮との交流は再開されたんだよ。

- 豊臣秀吉が朝鮮に出兵したのをキッカケに、朝鮮との交流はストップしていた

- 家康は、まわりの国とは仲良くするほうが幕府にとってもよいと考えた!

どうしてすぐに将軍を息子に譲ってしまったの?

家康が征夷大将軍になったのは1603年。

そのたった2年後の1605年には息子の秀忠に将軍の役職を譲ってしまったよ。

なぜ家康がこんなに早く将軍職を息子にゆずってしまったのかというと、

「院政」のことを思い出してみよう。

院政は、天皇が皇子などに譲位(天皇の座を譲ること)したあとにも自分がまだ実権を握って政治を動かすことだったね。

なんでそんなことをするかというと

メリット1

自分が元気なうちに、次の天皇に誰がなるかを確実に決めることができる。

(自分の皇子などに確実に皇位をつがせることができる!)

メリット2

天皇の座はゆずるものの、その後もじっくり政治を動かすことができる。

というメリットがあったね。

家康も同じことを考えたんだ。

自分が元気なうちに「将軍」を自分の息子に譲ることで、自分の息子が確実に将軍になれるようにしたんだね。

そして院政と同じように、家康は将軍職を譲った後も引き続き自分の思うように政治を動かしたよ。

家康が将軍になったあとも、豊臣氏にはまだ秀頼がいたね。

さっき解説したように、人々の中には秀頼がまた政権を握れると期待する人もいた。

これだと、家康が亡くなってしまうと、将軍の座を豊臣氏や他の一族に取られてしまうかもしれない。

そこで、すぐ将軍を息子の秀忠に譲って、「これから先も徳川家が政権を握っていくよ」というアピールをしたというわけだね。

将軍を譲ったあとも政治を行い続けた家康は、

「大御所」と呼ばれていたよ。

- 自分が元気なうちに譲ることで、自分の考えた相手に確実に将軍職をゆずることができる!

- 将軍を息子に譲ることで、「これからも徳川家が将軍になって政権を握る」というアピールができるから!

- 将軍を譲ったあとも、自分が政治を動かし続けた!

6年生はココをおさえればOK!

まとめ

1549年 今川氏の人質になる

1560年 桶狭間の戦いで今川氏から独立する

1562年 織田信長と同盟をむすぶ

1572年 武田信玄の軍に敗れる(逃げ延びる)

1575年 織田信長と連合し、長篠の戦いで武田勝頼を破る(駿河国を領国に)

1582年 本能寺の変で織田信長が亡くなる

1584年 豊臣秀吉と戦う

1590年 豊臣秀吉が天下を統一する

1590年 徳川家康が江戸へうつる

1598年 豊臣秀吉が亡くなる(家康は五大老として政治をみる)

1600年 関ヶ原の戦いで西軍をやぶる

1603年 征夷大将軍になり、江戸に幕府を開く

1615年 豊臣氏を滅ぼす

1616年 徳川家康が亡くなる

- 家康は秀吉から関東をまかされて、江戸城を拠点にしていた

- 秀吉が亡くなると、家康は豊臣方の大名と関ヶ原の戦いで戦って勝利した

- 家康は1603年に征夷大将軍に任命された

- 家康は江戸に幕府を開いた

- 家康は朝鮮との交流を再開させた

- 1605年には息子の秀忠に将軍職をゆずった

次は江戸幕府の政治について詳しく解説するよ!

ここまで学習できたら、安土桃山時代・秀吉の全国統一・家康の全国統一の定期テスト練習問題のページに挑戦してみよう!

運営者情報

ゆみねこ

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。

-

とても簡単にまとめられていていいですね!

-

yuminwkoさん

江戸よりあとのやつも作ってくださいお願いします。 -

テスト前など本当にわかりやすくて助かってます!!

-

とてもわかりやすくまとめられており、とても役に立ちました。

これからも出してもらえるととても助かります!

改めて、ありがとうございました! -

明治の解説もしてほしいです!

-

あんこさんと同じく、できれば明治時代の解説もしてもらいたいです。

-

僕も。

-

-

-

こんにちは!すごく分かりやすくて感動しています

中学生になる前に総復習しているので、できたら続きを出していただけると助かります!!よろしくお願いします☆ -

いつも学校で社会の自主学が出るのでこういうのがあるとありがたいです

-

とてもわかりやすく、いつも助けられています!ありがとうございます!

-

豊臣と、徳川の関係について詳しく知れて良かったです。しかも、わかりやすく、面白い。ありがとうございます。

-

めっちゃわかりやすくて、テストで百点取れそうです!

ほんとにわかりやすくてありがたいです!