高校1年国語「言語文化」の教科書収録作品を教科書会社ごとに紹介

高校1年生の国語分野「言語文化」の各教科書出版社ごとの教科書収録作品をまとめています。

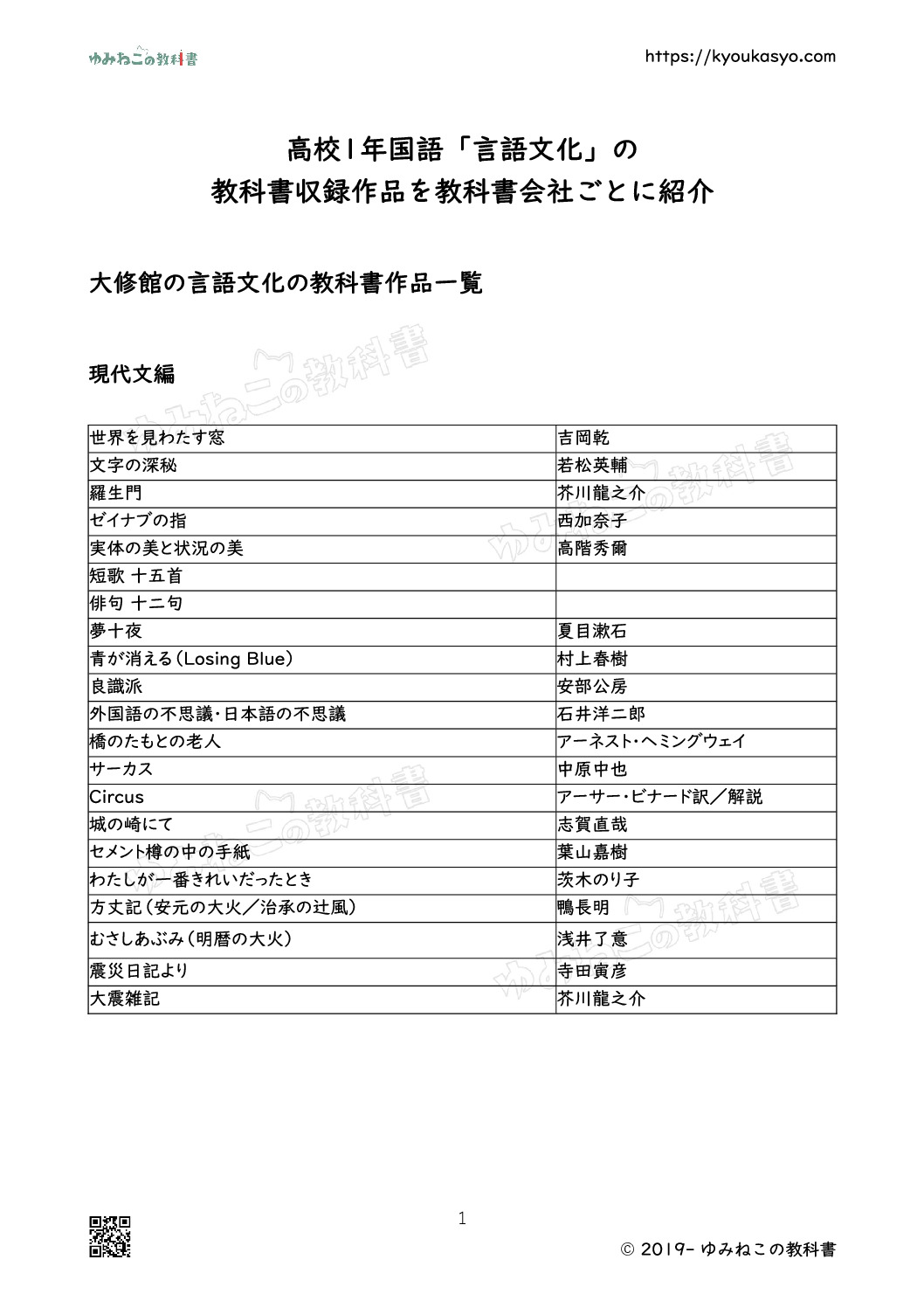

大修館の言語文化の教科書作品一覧

現代文編

| 世界を見わたす窓 | 吉岡乾 |

| 文字の深秘 | 若松英輔 |

| 羅生門 | 芥川龍之介 |

| ゼイナブの指 | 西加奈子 |

| 実体の美と状況の美 | 高階秀爾 |

| 短歌 十五首 | |

| 俳句 十二句 | |

| 夢十夜 | 夏目漱石 |

| 青が消える(Losing Blue) | 村上春樹 |

| 良識派 | 安部公房 |

| 外国語の不思議・日本語の不思議 | 石井洋二郎 |

| 橋のたもとの老人 | アーネスト・ヘミングウェイ |

| サーカス | 中原中也 |

| Circus | アーサー・ビナード訳/解説 |

| 城の崎にて | 志賀直哉 |

| セメント樽の中の手紙 | 葉山嘉樹 |

| わたしが一番きれいだったとき | 茨木のり子 |

| 方丈記(安元の大火/治承の辻風) | 鴨長明 |

| むさしあぶみ(明暦の大火) | 浅井了意 |

| 震災日記より | 寺田寅彦 |

| 大震雑記 | 芥川龍之介 |

古文編

| 宇治拾遺物語 田舎の児、桜の散るを見て泣くこと 児のそら寝 絵仏師良秀 | |

| 今昔物語集 阿蘇の史、盗人にあひてのがるること | |

| 徒然草 をりふしの移り変はるこそ 神無月のころ | |

| 枕草子 九月ばかり 雪のいと高う降りたるを | |

| 春と秋――古典歳時記 | 久保田淳 |

| 万葉集・古今和歌集・新古今和歌集 | |

| 〈恋するこころ〉狂おしい恋心 | 水原紫苑 |

| 恋の始まり | 小池昌代 |

| 〈四季の移ろい〉見立て | 鈴木宏子 |

| 〈旅と別れ〉赴任か帰京か | 吉海直人 |

| 伊勢物語 芥川 あづま下り 筒井筒 | |

| 源氏物語への招待 | |

| 平家物語 木曽の最期 | |

| 古人の旅路 | |

| 土佐日記 門出 | |

| 更級日記 あこがれ | |

| おくのほそ道 旅立ち 白河の関 平泉 大垣 |

漢文編

| 私たちと漢文 |

| 論語 |

| 孟子 |

| 蛇足 |

| 完璧 |

| 鶏鳴狗盗 |

| 臥薪嘗胆 |

| 静夜思 |

| 江雪 |

| 山行 |

| 贈汪倫 |

| 送元二使安西 |

| 過故人荘 |

| 涼州詞 |

| 月夜 |

| 香炉峰下、新卜山居、草堂初成、偶題東壁 |

| 雑説 |

| 黔之驢 |

| 人面桃花 |

| 人虎伝 |

| 山月記 |

数研出版の言語文化の教科書作品一覧

古文編

| 言語文化と古文 | |

| 宇治拾遺物語 児のそら寝 絵仏師良秀 柿の木に仏現ずること | |

| 竹取物語 なよ竹のかぐや姫 天人の迎へ | |

| 枕草子 春はあけぼの ありがたきもの 雪のいと高う降りたるを 中納言参り給ひて | 清少納言 |

| 万葉集 | |

| 古今和歌集 | |

| 新古今和歌集 | |

| 徒然草 つれづれなるままに 神無月のころ ある人、弓射ることを習ふに 丹波に出雲といふ所あり 奥山に猫またといふものありて 同じ心ならん人と | 兼好法師 |

| 伊勢物語 芥川 東下り 筒井筒 あづさ弓 | |

| 土佐日記 門出 帰京 | 紀貫之 |

| 平家物語 祇園精舎 木曽の最期 | |

| おくのほそ道 序 ー漂泊の思ひー 平泉 | 松尾芭蕉 |

| 古典と注釈 |

漢文編

| 言語文化と漢文 | |

| 入門一 | |

| 入門二 | |

| 漁夫之利(戦国策) | |

| 矛盾(韓非子) | |

| 狐借虎威(戦国策) | |

| 朝三暮四(列子) | |

| 管鮑之交(十八史略) | |

| 先従隗始(十八史略) | |

| 鶏口牛後(十八史略) | |

| 登鸛鵲楼 | 王之渙 |

| 静夜思 | 李白 |

| 山中問答 | 李白 |

| 涼州詞 | 王翰 |

| 送元二使安西 | 王維 |

| 山行 | 杜牧 |

| 月夜 | 杜甫 |

| 登高 | 杜甫 |

| 八月十五日夜、禁中独直、対月億元九 | 白居易 |

| 不出門 | 菅原道真 |

| 京洛之新緑、美無加、散歩途上、口占 | 河上肇 |

| 論語 | |

| 孟子 | |

| 雑説 | 韓愈 |

| 羆説 | 柳宗元 |

近現代編

| 言語文化と近現代 | |

| 羅生門 | 芥川龍之介 |

| サラバ! | 西加奈子 |

| サーカス | 中原中也 |

| I was born | 吉野弘 |

| 短歌 | |

| 俳句 | |

| 城の崎にて | 志賀直哉 |

| 沖縄の手記から | 田宮虎彦 |

| 山月記 | 中島敦 |

東京書籍の言語文化教科書作品一覧

現代文編

| さくらさくらさくら | 俵 万智 |

| 「美しい」ということ | 赤木明登 |

| とんかつ | 三浦哲郎 |

| 雨漏りの音 | 長嶋 有 |

| 柳あをめる | |

| 雪の深さを | |

| 冬が来た | 高村光太郎 |

| 少年の日 | 佐藤春夫 |

| I was born | 吉野 弘 |

| 羅生門 | 芥川龍之介 |

| 夢十夜 | 夏目漱石 |

| デューク | 江國香織 |

古文編

| 古文に親しむ | |

| 児のそら寝 『宇治拾遺物語』 | |

| 用光と白波 『今鏡』 | |

| 絵仏師良秀 『宇治拾遺物語』 | |

| 徒然草 亀山殿の御池に 奥山に、猫またといふものありて 雪のおもしろう降りたりし朝 今日はそのことをなさんと思へど | 兼好法師 |

| 枕草子 うつくしきもの | 清少納言 |

| 折々のうた 万葉集 古今和歌集 新古今和歌集 梁塵秘抄 閑吟集 | 大岡 信 |

| 伊勢物語 芥川 筒井筒 | |

| 平家物語 木曽の最期 | |

| 奥の細道 旅立ち 平泉 | 松尾芭蕉 |

漢文編

| 訓読 | |

| 格言 | |

| 再読文字 | |

| 守株 『韓非子』 | |

| 五十歩百歩 『孟子』 | |

| 借虎威 『戦国策』 | |

| 鹿柴 | 王維 |

| 春暁 | 孟浩然 |

| 黄鶴楼送孟浩然之広陵 | 李白 |

| 贈汪倫 | 李白 |

| 涼州詞 | 王翰 |

| 春望 | 杜甫 |

| 香炉峰下、新卜山居、草堂初成、偶題東壁 | 白居易 |

| 雪のいと高う降りたるを | 清少納言 |

| 学ぶということ | |

| 人間を見つめる | |

| 政治を考える | |

| 曹公戦於白馬 『三国志』 | |

| 曹公以関羽為義 『三国志』 | |

| 魏武捉刀 『世説新語』 |

三省堂の言語文化の教科書作品一覧

| 千年の時が与えてくれる安堵 | 小川洋子 |

| 枕草子 春はあけぼの ありがたきもの | 清少納言 |

| 作家とよむ 「枕草子」 | 酒井順子 |

| 故事二編 虎の威を借る 朝三暮四 | |

| ゴール | 三崎亜記 |

| 背表紙がキラリと光って見えるんです | 芦田愛菜 |

| フォトレポートに表す | 坪内稔典ほか |

| 沙石集 児の飴食ひたること | 無住 |

| 説苑 景公之馬 | 劉向 |

| 羅生門 | 芥川龍之介 |

| 作家とよむ「今昔物語集」 | 福永武彦 |

| 短歌・俳句に表す | 河野裕子ほか |

| 伊勢物語 芥川 筒井筒 | |

| 作家とよむ「伊勢物語」東下り | 川上弘美 |

| 和歌十首 小倉百人一首より | 訳詩 小池昌代 |

| 短歌七首 近代・現代の短歌 | |

| 野焼 | 櫂未知子 |

| 豊かな日々を歳時記と | 夏井いつき |

| オムライス | 宮下奈都 |

| アマガエル | 太田光 |

| 十八史略 鶏口牛後/先従隗始 | 曾先之 |

| 平家物語 木曾の最期 | |

| 作家とよむ 「平家物語」 | 吉村昭 |

| 詩に表す | 八木重吉ほか |

| 漢詩四編 静夜思 江南春 月夜 香炉峰下、新卜山居、草堂初成、偶題東壁 | 李白 杜牧 杜甫 白居易 |

| 翻案 漢詩から詩へ | |

| 待ち伏せ | ティム・オブライエン/訳 村上春樹 |

| 翻訳の神様 | 村上春樹 |

| インタビュー 「人間」を描きたい | 話し手/野村萬斎 聞き手/高橋克明 |

| 徒然草 神無月のころ 家居のつきづきしく | 兼好法師 |

| 作家とよむ 「方丈記」 | 蜂飼耳/ピーター・J・マクミラン |

| なめとこ山の熊 | 宮沢賢治 |

| 論語八章 | |

| 作家とよむ 「論語」 | 高橋源一郎 |

| 随筆に表す | 青木玉ほか |

| サーカス | 中原中也 |

| コーヒーカップ | 三角みづ紀 |

| 神様 | 川上弘美 |

| 夢十夜 第一夜 | 夏目漱石 |

| 「おくのほそ道」を歩く | 森本哲郎 |

| 月の誤訳 | 多和田葉子 |

| 土佐日記 門出 | 紀貫之 |

| 雑説 | 韓愈 |

筑摩書房の言語文化の教科書作品一覧

古文編

| 児のそら寝 宇治拾遺物語 | |

| 大納言顕雅卿 十訓抄 | |

| 絵仏師良秀 宇治拾遺物語 | |

| 大江山 十訓抄 | |

| 竹取物語 かぐや姫誕生 かぐや姫の昇天 | |

| 伊勢物語 芥川 東下り 筒井筒 梓弓 | |

| 土佐日記 門出 亡き児をしのぶ 帰京 | 紀貫之 |

| 更級日記 東路の道の果て をかしげなる猫 | 菅原孝標娘 (すがわらのたかすえのむすめ) |

| 徒然草 つれづれなるままに 丹波に出雲といふ所あり ある人、弓射ることを習ふに 名を聞くより、やがて面影は 花は盛りに | 兼好法師 |

| 方丈記 ゆく河の流れ 仮の庵 | 鴨長明 |

| 平家物語 木曽の最期 | |

| 転換期の文学ーー『平家物語』の魅力 | 兵藤裕己 |

| 和歌 万葉集 古今和歌集 新古今和歌集 | |

| 奥の細道 序 白河の関 立石寺 | |

| 正徹物語 待つ恋 | |

| 玉勝間 いにしへよりも後世のまされること |

漢文編

| 憲法十七条 日本書紀 | |

| 守株 韓非子 | |

| 推敲 唐詩記事 | |

| 借虎威 戦国策 | |

| 漁夫之利 戦国策 | |

| 塞翁馬 淮南子 | |

| 管鮑之交 十八史略 | |

| 刺客荊軻 十八史略 | |

| 死諸葛走生仲達 十八史略 | |

| 那須宗高 日本外史 | |

| 登鸛鵲楼 | 王之渙 |

| 鹿柴 | 王維 |

| 秋風引 | 劉禹錫 |

| 江雪 | 柳宗元 |

| 涼州詞 | 王翰 |

| 望廬山瀑布 | 李白 |

| 江南春 | 杜牧 |

| 過故人荘 | 孟浩然 |

| 登岳陽楼 | 杜甫 |

| 香炉峰下、新卜山居、草堂初成、偶題東壁 | 白居易 |

| 論語 孔子の説く「知」と「政」 | |

| 老子 老子の説く「知」と「政」 | |

| 朝三暮四(二編) 列子 荘子 | |

| 雑説 唐宋八家文読本 | 韓愈 |

現代文編

| 余が言文一致由来 | 二葉亭四迷 |

| 羅生門 | 芥川龍之介 |

| 夢十夜 | 夏目漱石 |

| 待ち伏せ | ティム・オブライエン/村上春樹訳 |

| なぜ日本語で書くのか | リービ英雄 |

| 虹の雌雄 | 蜂飼 耳 |

| 失われた両腕 | 清岡卓行 |

| 物語る声を求めて | 津島佑子 |

| 小諸なる古城のほとり | 島崎藤村 |

| 竹 | 萩原朔太郎 |

| 樹下の二人 | 高村光太郎 |

| 二十億光年の孤独 | 谷川俊太郎 |

| 崖 | 石垣りん |

| I was born | 吉野 弘 |

| 短歌 | |

| 俳句 |

運営者情報

檜垣 由美子(ゆみねこ)

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。 ※サイト全体の運営実績についてはこちらにまとめています。

-

高校一年生のももこです

現代文化についてお願いがあります

第一学習社さんの教科書で問題等作成していただけないでしょうか?

ご検討よろしくお願いします

ぴよぴよは現代文が苦手な人です。

もしよろしければ、現代文のコツなどを教えていただけませんでしょうか?

特に記述の問題では、なぜかいつも△になってしまうので、教えていただけると本当にありがたいです!!

お時間等ありましたら、よろしくお願い致します。