「血液の働き(体のつくりとはたらき)」わかりやすく解説

小学6年生理科で学習する「動物のからだのはたらき」のうち、「血液のはたらき」について、血液はどんな働きをするのか?子供にもわかりやすいように身近な例えとイラストを使って解説するよ。

目次【本記事の内容】

- 1.血液のはたらき(教科書の説明)

- 2.拍動とは?

- 3.脈拍とは?

- 4.血液は何のために身体中をめぐるの?

- 4-1.消化のはたらきと血液

- 4-2.呼吸のはたらきと血液

- 5.まとめ

さあ、いよいよ「動物のからだのはたらき」で最後の学習だよ。このページでは、「血液のはたらき」について、教科書に書いてあることを「わかりやすい言葉」に変えながら解説していくね。

血液の働きとは

このような心臓の動きを、「拍動」と呼ぶ。

拍動は、血管を伝わっていくので、手首や足首などで拍動を感じることができ、それを「脈拍」と呼ぶ。

あまりピンとこないよね。

それではカンタンな言葉に変えながら解説していくよ。

拍動とは?

心臓は、規則正しく縮んだりゆるんだりして血液を送り出している。

このような心臓の動きを、「拍動」と呼ぶ。

これもあまり難しいことは言っていないね。

心臓のことは、皆もよく知っているよね。

心臓が止まってしまうと、動物は死んでしまうよね。

つまり、心臓は「いつも動いている」必要があるんだ。

この「動く」というのを詳しく説明すると、「縮んだり・ゆるんだり」しているということだね。

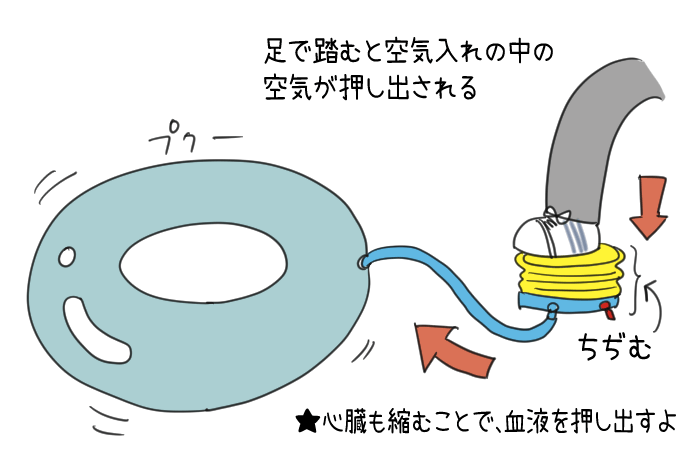

プールで使う「浮き輪」に、空気入れで空気を入れるところを思い出してみよう。

空気入れを足で踏むと、空気入れの中の空気が押し出されて浮き輪に入るよね。

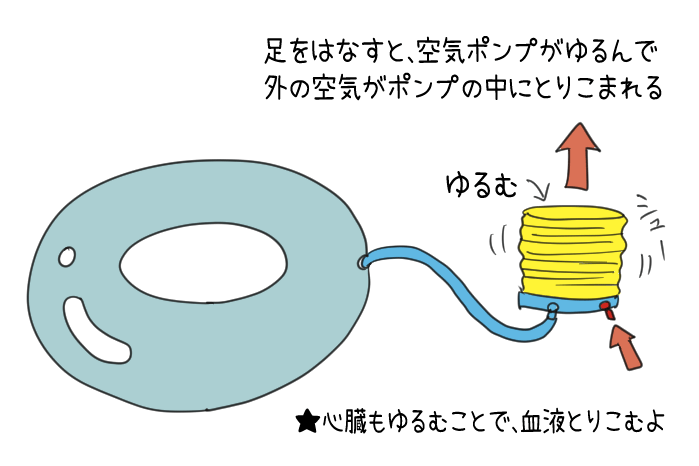

足を離すと、空気入れが膨らんで、空気が空気入れの中に入っていくよね。

「足で踏んだとき」が「縮んだ時」で、「足を離して膨らむとき」が「ゆるむとき」と同じだとイメージすると分かりやすいかな。

空気入れと同じで、心臓も「縮んだ時」に「心臓の中の血液を外へ送り出して」いるんだ。

そして、「ゆるんだとき」に、「外から心臓の中へ血液を取り込んでいる」んだね。

こうして、心臓は縮んだりゆるんだり、「ポンプ」のような動きをして、体中に血液がまわるようにしているんだ。

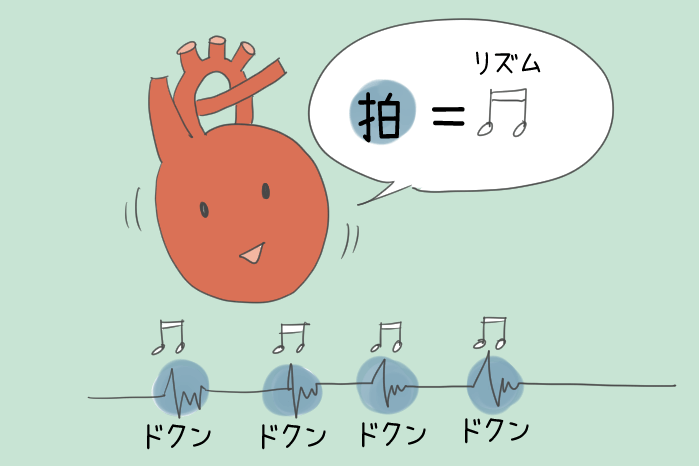

この縮んだり・ゆるんだりするポンプのような動きのことを、「拍動」と呼ぶ んだね。

「拍」という漢字は、「リズム」という意味があるんだ。

音楽で、「ここで2拍お休み」なんて使い方をするよね?

その時、その曲の拍子のリズムにあわせて「イチ・二」なんて休んだりするよね。

「拍動」は、「リズムよく動く」ということだと考えると覚えやすくなるんじゃないかな。

心臓の動きって、だいたい一定のリズムで動くもんね。

脈拍とは?

つづけるね。

拍動は、血管を伝わっていくので、手首や足首などで拍動を感じることができ、それを「脈拍」と呼ぶ。

「拍動は、血管を伝わっていく」というのはどういうことかイメージはつくかな?

今度は水道に、ホースをつなげたときで例えてみるよ。

水道の蛇口をひねると、水はずっと流れたままになるよね。

でも、例えば蛇口を「開けたり・しめたり」を一定のリズムで繰り返しているとイメージしてみよう。

心臓は、リズムの動きで血液を送り出すからね。それは、蛇口を「開けたり・しめたり」するようなものだね。

つなげるホースも、やわらかくて、外から触った時に中を流れる水の動きが感じられるようなものを使っているとイメージしてみて。

一定のリズムで送り出される水の動きが、感じられるね。

ホースがむき出しだから、どこを触っても水の動きは感じられるね。

でも、動物の体の中にある血管は、当たり前だけどむき出しじゃないよね。

だから、血液の動きはあまり感じられない。

でも、手首や足首なんかは、血管が「皮膚の表面に近いところ」を通っているんだ。

つまり体の外側に近いところに血管があるので、血液の動きを感じることができるポイント、ということだね。

これはなんで「脈拍」というの?

「動脈」とか「静脈」というコトバは知っているよね?

血液が体中を回るときの通り道のことだね。

「脈」という漢字には通り道という意味があるんだね。

この「脈」で感じられる「拍動」だから、「脈拍」なんだよ。

- 心臓は一定のリズム(拍)で、ポンプのように動いて血液を送り出している。それを拍動という。

- 手首や足首など表面に近い血管(脈)では、拍動を感じることができる。それを脈拍という。

血液は何のために体中をめぐるの??

血液が心臓のおかげで体中をまわることは分かったけど、一体なんのためにまわっているの?

動物は心臓がとまると死んでしまうよね。つまり、「血液が体中をまわらないと」死んでしまうということ。

血液が体中をめぐることは絶対に必要ということだね。

ここで、今まで学習した「消化のはたらき」と「呼吸のはたらき」のことが関係してくるよ。

「消化のはたらき」と血液の関係は?

消化のはたらきで学習して分かったのは、「ヒトやほかの動物は、食べ物を食べて、その中の養分を体に取り入れて生きている」ということだったよね。

その「養分」を体に取り入れやすくすることを「消化」というんだったね。

消化した「養分」は、小腸で吸収されて、血液で体全体に運ばれるということも学習したね。

そうか!!

血液が小腸と、体の他の部分を行き来することで、「養分」が体中に届けられるということだね!!

「呼吸のはたらき」と血液の関係は?

「呼吸のはたらき」では、呼吸をすると肺で「酸素」と「二酸化炭素」が交換されることを学習したよね。

肺を通る血管の血液の中に「酸素」が入っていって、代わりにいらなくなった「二酸化炭素」が出されるんだったね。

この酸素は、血液によってやっぱり「体中に運ばれる」んだよ。そして、体中でいらなくなった「二酸化炭素」を血液が集めて、肺まで持ってくるということなんだよ。

血液は、「酸素」も体中に届けるんだね。そして、いらない二酸化炭素を回収してくれる役割までしているんだね。

血液は、養分や酸素を体中に届けている。そしていらなくなったモノを、回収している。

だから「心臓が止まる=血液が体中をまわらなくなる」と、生きるために必要な養分や酸素が体中に届けられなくなってしまって、ヒトや動物は生きることができなくなってしまうんだね。

たとえ心臓が止まらなくても、「出血多量」といって、大ケガをして、血液が沢山体の外へ流れ出てしまっても死んでしまうことがあるんだ。

それだけ、血液はヒトや動物が生きるために重要な役割を持っているんだよ。

6年生はココを押さえればOK!

血液の働きまとめ

※赤いキーワードは必ず覚えよう!

- 心臓は一定のリズムで縮んだりゆるんだりして、血液を送り出している。

- 心臓が血液を送り出す動きを「拍動」という。

- 手首や足首などで、拍動を感じることができ、これを「脈拍」という。

- 血液は、体中をめぐって「養分」を届け、「不要なもの」を回収している。

- 血液は、体中をめぐって「酸素」を届け、「二酸化炭素」を回収している。

次は「人のからだのつくり」について解説するよ!

運営者情報

ゆみねこ

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。

-

-

それな!!

-

マジでよく分かる!

-

そうそう!

-

-

ありがとうございます助かる!

-

さすがです

よくわかりました-

よくわかった

-

-

-

Wakariyasui‼️

-

Wakariyasui‼️

-

学校ですごく発表することができたのですごくよかったです。

-

それな

-

ふざけないでください。国語で習いませんでしたか。小6の私もわかります。wwは感情を表しているのかもしれませんが。文字は言葉ほどには伝わりません。チャットじゃないので、私語は控えていただきたいです。年上だったらすみません。

-

それそれな

-

それな

-

-

そーれなっ!

-

-

とてもわかりやすかったです!

-

とてもわかりやすかったです!!

-

わかりやすっかた

-

っが多いです

-

-

とても分かりやすく、使いやすかったです!

自習学習に娘が使わせてもらいました!とても助かりました。

-

私も勉強中です

-

-

わかりやすかったです

-

鬼になれ

-

不思議なことを言わないでください。トマトという名の神さん。あくまで勉強です。小6です。年上だったらすみません。ただ一言言わせてもらいます。不思議なことを言わないでください。ふざけないでください。これは勉強です。それを忘れないでください。

-

-

とても分かりやすかったです!

ありがとうございます。 -

分かりやすかったです。

-

yaminekosann,saikoudesu

-

わかりやすいですが、知っているよね?というワ知らないとき理解できないので、している前提をすくなくしてほしいです。わがままですみません。それを実行しなくてもいいです

-

まだまだ分からないだからもっとかんたんに

-

わかりやすい

-

わかりやすい

-

分かりやすいし、上の猫何か違う気が

-

そうかな❔('_')

-

-

とても分かりやすく説明を書いていて勉強になりました。

-

とても分かりやすく説明を書いていて勉強になりました。(^_-)-☆☺

-

とてもわかりやすいです

-

いい感じです!

-

さすがわかりやすかったありがとっ!

-

-

分かりやすい

-

すげーわかりやすかったありがとーございます

-

せんきゅう

-

分かりやすい

-

最強!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1-

天下布武

-

天下布武!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-

-

-

-

やみねこさんすごく良かったです

-

やみねこさんいいですね

-

すごくわかりやすいです!これで宿題バッチリです!

-

-

ありがとうございました。

-

ありがとうございました。

-

なるへそ

-

分りやすい

-

すごくわかりやすかったです。

特にポンプのたとえが-

それなーーーーー!

-

-

とてもわかりやすかった

-

たのしい!!頑張ってください。

-

わかりやすいです!ありがとうございます。

-

-

分かりやすい

他のも作って欲しい -

分かりやすいぜ

おまえも鬼になれ -

分かりやすい

トマト -

にゃるほど分かりやすい

-

にゃるほど分かりやすい

他のも見てみたいと -

他のも見てみたいと思います

-

納豆パスタ美味しいよね

リンク強いよね -

ふははははは

分かりやすいぞwwww

親父にも打たれたことないのに -

クレジットカード会社からの連絡

いいの作ってるね -

超分かりやすい

他にも見たい -

もっと詳しく教えてほしいww

-

わかりやすくて草

-

そうだな

-

-

わかりやすいけど草生える

-

わ。か。り。や。す。い。ぜ。

-

凄くわかりやすく友達に発表したらすごく褒めてもらえました!ほんとーーーーーにありがとうございました!またたくさん記事載せてください!応援してます!

-

wooooo

-

要点がまとめられていて、素晴らしいです。ノートがわかりやすくなりました!

-

分かりやすい(笑)

-

-

いいね

-

とても分かりやすく、イラストもかわいいかったです!

とてもたとえが分かりやすい~ -

分かりやすかったです ありがとうございます☆

-

凄くわかりやすかったです

-

紙マーク

-

紙マーク

-

すごくわかりやすくてすとでいけるかもです

さすがです!!超ー分かりやすかったです。ありがとう。助かりました!