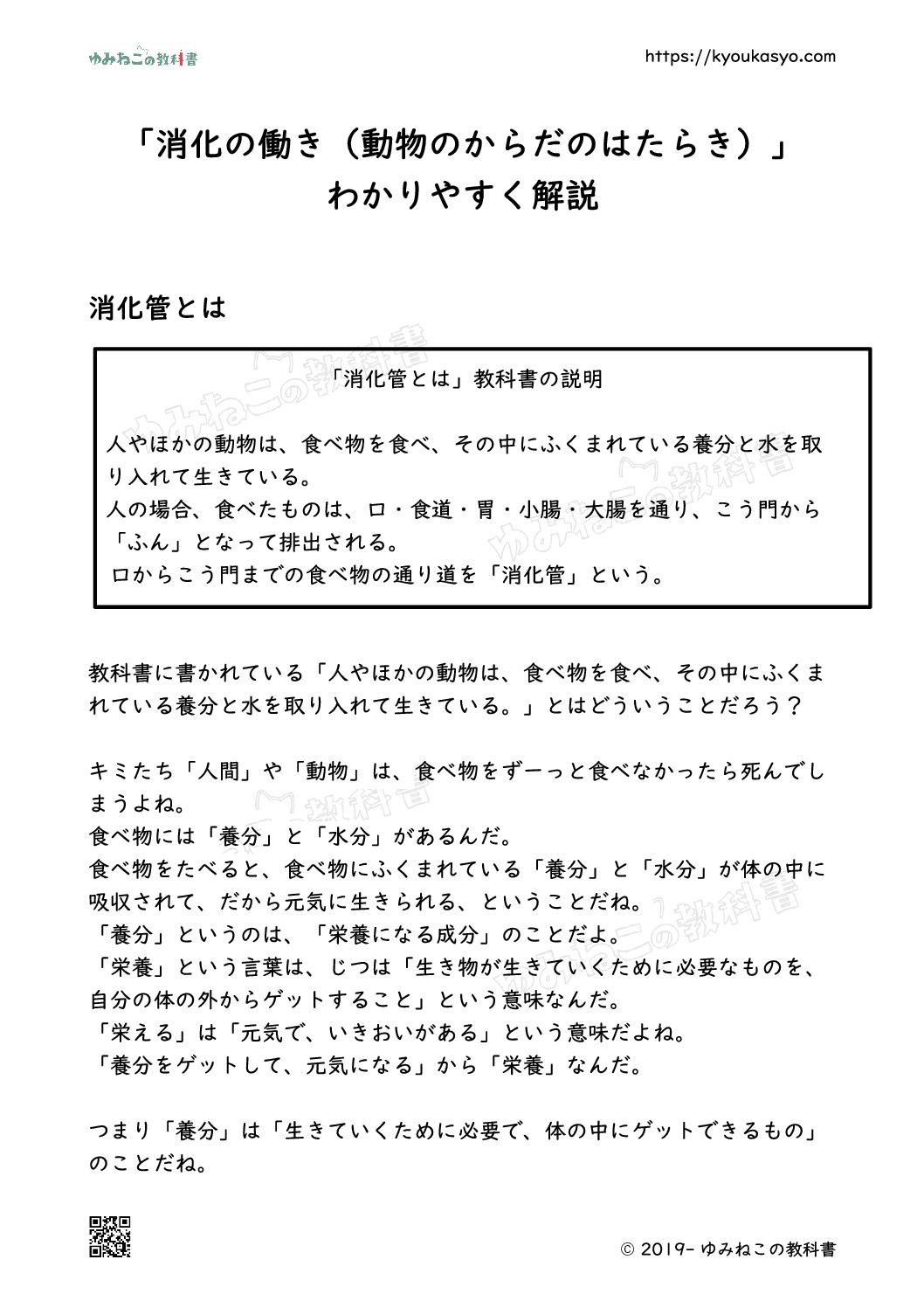

「消化の働き(動物のからだのはたらき)」わかりやすく解説

このページでは、小学6年理科「消化のはたらき」について、教科書に書いてあることを「わかりやすい言葉」に変えながら解説していくよ!

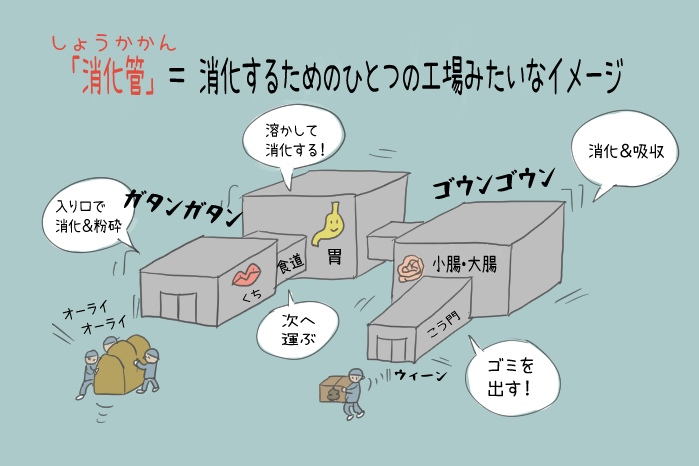

消化管とは

人の場合、食べたものは、口・食道・胃・小腸・大腸を通り、こう門から「ふん」となって排出される。

口からこう門までの食べ物の通り道を「消化管」という。

さっそく「わかりやすい言葉」に置き換えて解説していくよ。

人やほかの動物は、食べ物を食べ、その中にふくまれている養分と水を取り入れて生きている。

通訳するね。

キミたち「人間」や「動物」は、食べ物をずーっと食べなかったら死んでしまうよね。

食べ物には「養分」と「水分」があるんだ。

食べ物をたべると、食べ物にふくまれている「養分」と「水分」が体の中に吸収されて、だから元気に生きられる、ということだね。

「養分」というのは、「栄養になる成分」のことだよ。

「栄養」という言葉は、じつは「生き物が生きていくために必要なものを、自分の体の外からゲットすること」という意味なんだ。

「栄える」は「元気で、いきおいがある」という意味だよね。

「養分をゲットして、元気になる」から「栄養」なんだ。

つまり「養分」は「生きていくために必要で、体の中にゲットできるもの」のことだね。

「人やほかの動物など」と言ってるけど、例外もあるの?

そう。

例えば、「植物」がそうだね。

植物は「食べなくても」生きていけるよね?

?

でも、「肥料」をあげたりするよね。

それって「栄養」でしょ?

「肥料」をあげると、確かにスクスク育つけど、別になくても生きていけるんだ。

なぜなら、植物は自分たちで栄養を作り出せるからね。(植物の中にも、「食べ物を食べて生きているもの」はいるよ)

だからワザワザ「人やほかの動物」と限定しているんだね。

それじゃ続けるよ。

人の場合、食べたものは、口・食道・胃・小腸・大腸を通り、こう門から「ふん」となって排出される。

「食べ物」は、「食べられた後、体の中でどうなるのか?」を説明しているんだね。

スタートはもちろん口だよね。

飲み込まれて「食道」を通って、「胃の中」に入る。

胃の次は小腸と大腸の中を通って、最後は「食べ物のカス」が「ウンチ」になって「こう門」から外に出ていくよ。

ここでも「人では」って言ってるけど・・・

そうだね。

この「通り道」も生き物によって色々パターンがあるよ。

「人間の場合はこうだよ」ということだね。

続けるよ。

口からこう門までの食べ物の通り道を「消化管」という。

このスタートの「口」から「こう門」までの「通り道」を「消化管」と呼ぶよ、ということだね。

「消化管」っていうから、

「消化する管」かと思ってたよ。

「消化する管」というイメージで覚えてしまうと、「食道」や「こう門」は違う、と思ってしまいそうだよね。

「消化管」は、「生き物が栄養を体にゲットする時に必要な「食べ物を消化する」という一大プロジェクトを無事終わらせるために使う、体の中の通り道」なんだね。

「食道」も、「こう門」も「消化する」ことは出来ないけど、「食道」は「食べ物を口から胃に運ぶ係」、「こう門」は「消化できなかったものを外に出す係」という、それぞれ大事なスタッフだから忘れないでね。

消化管と消化液のはたらき

食べ物が歯などで細かくされたり、だ液などで体に吸収されやすい「養分」に変えられたりすることを「消化」という。

だ液の他にも、胃液などにも食べ物を消化する働きがある。

だ液や胃液のように、食べ物を消化する働きをもつ液を「消化液」という。

消化された食べ物の養分は、水とともに、主に小腸から吸収される。

その後、小腸を通る血管から血液に養分は取り入れられ、体全体に運ばれる。

食べ物が歯などで細かくされたり、だ液などで体に吸収されやすい「養分」に変えられたりすることを「消化」という。

人間や動物は、元気に生きていくために体の中に養分をゲットしなくてはいけないんだよね。

でも、パンとかご飯とか、もとの形とか大きさのままだと、体の中に吸収することが出来ないんだ。なので、食べ物の「形を変えたり」「大きさを小さくする」必要があるんだよ。それを「消化(しょうか)」と呼ぶんだ。

歯で噛むことで、食べ物を細かくしているよね。

これは「大きさを小さくしているんだ」

だ液は、「食べ物の形をかえる」ことができるんだよ。

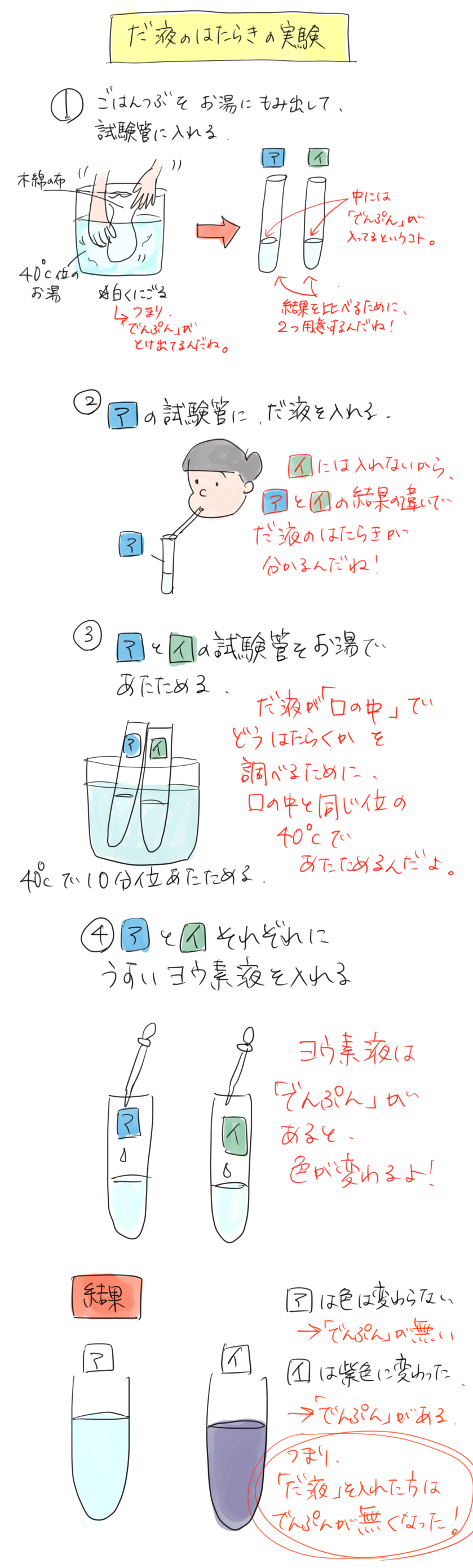

だ液のことなら、学校で実験したよ!

この実験で分かるのは、「デンプン」に「人の体温と同じくらいに温めただ液」を加えると、ヨウ素液が反応しなくなる=「デンプン」が無くなってしまう、ということだね。

なんにも無くなってしまったということ?

ちがうよ。デンプンは、消えてしまったのではなくて、「デンプン」ではなくなってしまっただけなんだ。

つまり、だ液によって「別のモノ」に変身したんだよ。

「だ液」が、「デンプン」を別のモノに変身させるのは何のためだろう?

食べ物の大きさや形によっては、「そのまま体に吸収することができない」と説明したよね。

そうか!

「体に吸収できるようにするため」に、変身させる必要があるんだね。

そのとおり。

そうやって、「体に吸収しやすいように食べ物を変身(小さくしたり、形を変えたり)させることを「消化」というんだね。

続けるよ。

だ液の他にも、胃液などにも食べ物を消化する働きがある。

だ液や胃液のように、食べ物を消化する働きをもつ液を「消化液」という。

「だ液」が食べ物を変身させることができることは実験で分かったよね。

その他にも、「胃」が出す液体を「胃液(いえき)」と呼ぶんだけど、その胃液にも、食べ物を変身させる力、つまり「消化する」力があるということだね。

こうやって、「だ液」や「胃液」と同じように、食べ物を変身させることのできる「液」のことを、「消化液(しょうかえき)」と呼ぶということだよ。

それでは最後。

消化された食べ物の養分は、水とともに、主に小腸から吸収される。

その後、小腸を通る血管から血液に養分は取り入れられ、体全体に運ばれる。

消化された食べ物の養分というのは、「体に吸収されやすいように変身した食べ物」のことだね。

変身した食べ物は、水と一緒に、「小腸」で体に吸収されるんだ。

「主に」とあるから、小腸で吸収されるのが多いけど、他の場所でも吸収されることもある、ということだよね。

小腸などで食べ物が吸収されると、小腸にある「血管」に入って行って、血液と一緒に流れて体全体に届けられるということだね。

まとめると、

人は「元気に生きていくため」に、「養分」を体の中にゲットしなくていけないんだよね。

食べ物の大きさや形によっては、「そのままでは吸収」できないから、「消化」して吸収できる大きさや形に変えるんだったよね。

では実際に「吸収はどこでするの?」かというと、それが「小腸」だよ、ということだね。

そして、「小腸で吸収したら、どうやってそれを体中に運ぶの?」かというと、「血液と一緒に流れて運ばれる」ということだね。

6年生はココを押さえればOK!

まとめ

・食べ物は、体に吸収されやすいように変えられる。これを「消化」という。

・だ液や胃液などのように、「消化」する力をもつ液を、「消化液」という ・口から肛門までの、食べ物の通り道を「消化管」という。

・食べ物は、口から入り、食道・胃・小腸・大腸を通って、肛門から「ふん」として出される。

・消化された食べ物は、主に小腸から吸収されて、血液によって体全体に運ばれる。

次は「呼吸のはたらき」について解説するよ!

運営者情報

ゆみねこ

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。

-

分かりやすかったです!(^O^)

-

わかりやすいのぉー

-

わかりやすいです

-

☺

-

ゲロわかりやすい

-

すごくわかりやすいです

-

ありがとうございました

-

ありがとうございました

-

くっっっっっそ分かりやすい

-

めっちゃ分かりやすいです!

授業で調べなきゃいけなかったので助かりました! -

授業で調べないといけなかったから手間が省けたし,わかりやすかった!

-

図や絵があって分かりやすかったです。

-

図、分かりやすかったー!!

自学のネタにしました。 -

めっちゃ役に立った!!

-

絵や矢印などを使っていてまとめていたのでとても分かりやすかったです。

編集上手ですね( ,,`・ω・´)これからも頑張ってください。-

わかりやすすぎ

ありがとうございました

-

-

すごくわかりやすかったです

プリントに書き込まないといけなかったのでとても役に立ちました。 -

すごく分かりやすかった!

-

すごくわかりやすいね

あはは -

わかりません

-

わかりやすかった

-

分かりやすい‼

-

コンニチハ

ハタラケ

わかりやすい!