【電気を利用するもの一覧表】身の回りの電気製品の仕組みを光・音・運動・熱で分類

くらしのなかや、身の回りでどのように電気を利用しているのか?

小学校6年生の理科「電気の利用」の学習の理解を深めるために、電気が身の回りの電気製品で「熱・音・光・運動」それぞれにどんなふうに変えられて利用されているのか?を一覧にまとめているよ。

調べ学習や、夏休みの自由研究にもピッタリだよ!

長かった電気の探検も、いよいよ最後!

これまでの学習で、電気は

- 光に変わる(豆電球・発光ダイオード)

- 音に変わる(電子オルゴール)

- 運動に変わる(モーター)

- 熱に変わる(電熱線)

という、4つのすごい術を持っていることを発見してきたね。

すべての電気製品は、必ずこのどれか(またはその組み合わせ)の術を使っているんだ。

最後の探検クエストは、キミの家の中が舞台だよ!キミの家にある電気製品を観察してみよう!

ぼくらの身の回りにある電気製品たちが、一体どんな“変身の術”を使って活躍しているのか、その正体を暴いていこう!

それぞれの家電が、どの“変身の術”を得意ワザとして使っているか、見破れるかな?

電気が光に変わる仕組み「光の術」を使う電気製品

電球や信号機はなぜ光るのだろう?電気が光に変わるしくみを見てみよう。

| しくみ | 金属に電気を流して熱くさせ、光を生み出したり、半導体に電気を流して光らせている |

| メンバー | 照明器具、テレビの画面、スマホの画面、信号機など |

| 見破りポイント | あたりを明るくしたり、映像を映し出したりするのが得意ワザ |

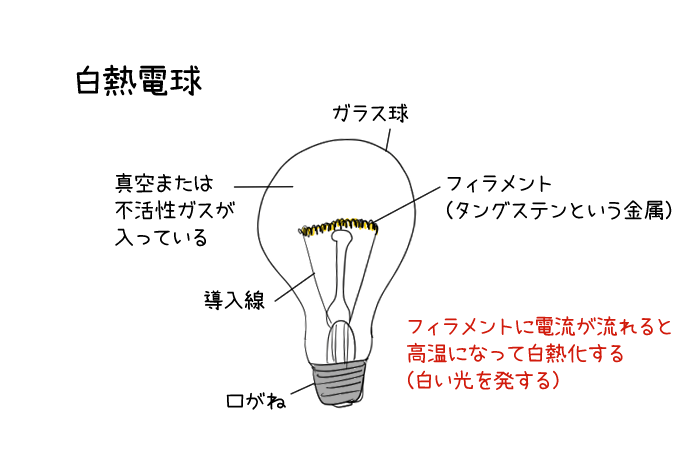

照明(白熱電球)が光る仕組み

白熱電球の中にある、髪の毛みたいに細いクネクネした針金を見たことはあるかな?

これが白熱電球が光るための心臓部(しんぞうぶ)、「フィラメント」というもの。

白熱電球がどうやって光るかというと、実はとってもシンプルなんだ。

理科の実験で、電気を流すと電熱線が熱くなったのを覚えているかな?

このフィラメントは、わざと電気がすごく通りにくい材料で作られているんだ。

ここに無理やり電気が通ろうとすると、ギュウギュウ押し合って、ものすごい摩擦熱(まさつねつ)が生まれるよ。

その熱は、なんと2000℃以上!

みんな、鉄を火で真っ赤に熱すると、光り輝くのを見たことがあるかな?

それと同じで、フィラメントはものすごーく熱くなることで、ピカーッ!と光り輝くんだ。

でも、白熱電球には弱点がある。

それは、使っている電気のほとんどが「熱」になるので、光になる分はほんの少しになってしまうんだ。もったいないね。

そして、光っているときにさわると、ものすごく熱くてヤケドしてしまう。

フィラメントも、熱でだんだん細くなって、最後はプチッと切れちゃう。だから寿命が短いんだ。

「電気を光に変える電気製品」①

白熱電球は、「電気 → ものすごい熱 → 光」という順番で光っている!

照明(LED)が光る仕組み

LED(発光ダイオード)は、信号機やみんなの家の照明、スマホのライトやテレビの画面にも使われている、まさに現代のスーパースター。

LEDが光る仕組みは、白熱電球とは全然違うんだ。

LEDの中には「半導体(はんどうたい)」という、とっても不思議な性質を持った、石のようなチップが入っているよ。

この半導体は、まるで魔法みたいで、電気を流すだけで、熱くならずに直接ピカッ!と光を出すことができるんだ!

白熱電球みたいに、一度ものすごく熱くなる必要がないんだね。

だから、エネルギーの無駄がほとんどないんだ。

LEDのすごいところは、電気を直接、効率よく光に変えるから、白熱電球の何分の一かの電気で同じ明るさが出せること。

そして光っていても、ほとんど熱くならない。

フィラメントみたいに切れるものがないから、寿命がものすごく長くて、10年以上も使えるものもあるんだ。

「電気を光に変える電気製品」②

LEDは、「電気 → 直接、光」というショートカットで光っている!

昔の信号機と今の信号機の違い

昔の信号機の中には、色のついた大きな白熱電球が、赤・黄・青のそれぞれに一つずつ入っていたんだ。

白熱電球だから、中のフィラメントを電気でものすごく熱くさせることで、光らせていたんだよ。

- どうやって色を出していたの?

電球自体は普通の透明な光なんだけど、その前に色のついたガラスやプラスチックのカバー(レンズ)を置くことで、赤や青の光に見せていたんだ。懐中電灯の前に色のついたセロハンをかざすのと同じだね。 - 弱点は?

白熱電球だから、「球切れ」が起きてしまうことがあったんだ。「あれ?青信号がつかないぞ?」なんてことが起きると、とっても危険だよね。だから、警察の人たちが定期的に電球を交換しないといけなくて、大変だったんだ。

今の信号機をよく見てみると、実は小さな光の粒々が、いーっぱい集まって光っているのが分かるよ。

この光の粒の一つ一つが、LEDなんだ。

赤の信号には赤いLED、青の信号には青いLEDが、何百個もびっしり並んでいるんだよ。

太陽の光が当たっていても、LEDの光はクッキリと見やすいんだ。だから、運転手さんやみんなが信号を見間違えることが少なくなったんだよ。

LEDは寿命がものすごく長いから、白熱電球のように突然プチッと切れることもほとんどなくなったよ。

もし何個かLEDが壊れても、残りのたくさんのLEDが光り続けてくれるから、信号が見えなくなる心配がなくて、すごく安全なんだ。

LEDは少ない電気で明るく光るから、昔の信号機よりもずっと電気代が安くて、環境にも優しいところもポイントだよ。

電気が音に変わる仕組み「音の術」を使う電気製品

防犯ブザーやラジオはなぜ鳴るのだろう?電気が音に変わるしくみを見てみよう。

| しくみ | スピーカーなどを震わせることで、電気信号を音の波に変えている |

| メンバー | 防犯ブザー、テレビのスピーカー、ラジオ、インターホンなど |

| 見破りポイント | 何かしらの音が聞こえてきたら、この仲間たちが活躍している証拠 |

防犯ブザーが鳴る仕組み

防犯ブザーの中には、電気が音に変わるための大事な部品が2つ入っているんだ。

- 電気の力で磁石に変身する「電磁石」

理科の実験で学習したように、鉄のしんにエナメル線をぐるぐる巻いて電気を流すと、磁石になるね。

防犯ブザーの中にも、この小さな電磁石が入っているんだ。 - 音を鳴らすための鉄の板「振動板(しんどうばん)」

そして、その電磁石のすぐ近くに、薄い鉄の板が置いてあるんだ。

ピンを抜いた瞬間に、中で何が起きるか見てみよう。

① スイッチON!

ピンを抜くと、電池から電磁石へ電気が流れるためのスイッチがONになる!

② 電磁石が鉄の板を「カチン!」

電気が流れた電磁石は、磁石に変身するよね。

だから、すぐ近くにある鉄の板を「カチン!」と引きよせるんだ。

③ すぐに電気がOFFになる!?

ここが面白いところ! 鉄の板が電磁石に引きよせられた瞬間、実は「電気の通り道が切れちゃう」仕組みになっているんだ。

だから、電磁石に流れていた電気が一瞬でOFFになる。

④ 電磁石がただの鉄に戻る!

電気が流れなくなった電磁石は、ただの鉄の棒にもどる。

だから、さっき引きよせた鉄の板を「パッ」と離すんだ。

⑤ またスイッチON!

鉄の板が元の位置にもどると、また電気の通り道がつながってスイッチがONになる!

そして、また②の「カチン!」にもどるんだ。

まとめると、ピンを抜くとブザーの中では、「カチン!(引きよせる) → パッ(離す)」という動きが、1秒間に何百回も、ものすごいスピードで繰り返されるんだ!

この鉄の板の高速なブルブルという震えが、周りの空気を震わせて、あの「ビーーーーーッ!!」という大きな音になるんだよ。

「電気を音に変える電気製品」

防犯ブザーは、電気の力で電磁石を作り、その力で鉄の板を高速でブルブル震わせることで、大きな音を出している!

電気が運動に変わる仕組み「運動の術」を使う電気製品

エアコンはなぜ冷えるのだろう?電気を運動に変える電気製品のしくみを見てみよう。

| しくみ | 内部に隠された「モーター」に電気を流して、羽根や部品を動かしている |

| メンバー | 扇風機、洗濯機、掃除機、ミキサー、電気ドリルなど |

| 見破りポイント | ウィーン!という音と共に、何かがパワフルに動き出す |

扇風機が風を起こす仕組み

扇風機はモーターを使って羽を回しているね。

でも、羽がただ回っているだけで、どうして風が起きるんだろう?

その秘密は、羽根(プロペラ)の形にあるんだ。

みんな、うちわや下敷きであおぐとき、まっすぐ動かすより、少しななめにしてあおいだ方が、よく風が来るよね?

扇風機の羽根も、よーく見ると少しななめにねじれている。これがポイントなんだよ。

空を飛ぶヘリコプターの大きなプロペラも、少しななめになっているよ。

あのプロペラがぐるぐる回ると、空気を下に力いっぱい押し付けることで、機体がフワッと浮き上がるんだ。

扇風機の羽根は、これとまったく同じ。

モーターの力で羽根が高速で回転すると、羽根の後ろにある空気を「グイッ」とつかまえて、前に「えいっ!」と力いっぱい押し出すんだ。

この、押し出された空気の流れこそが、みんなが感じている「涼しい風」の正体なんだよ。

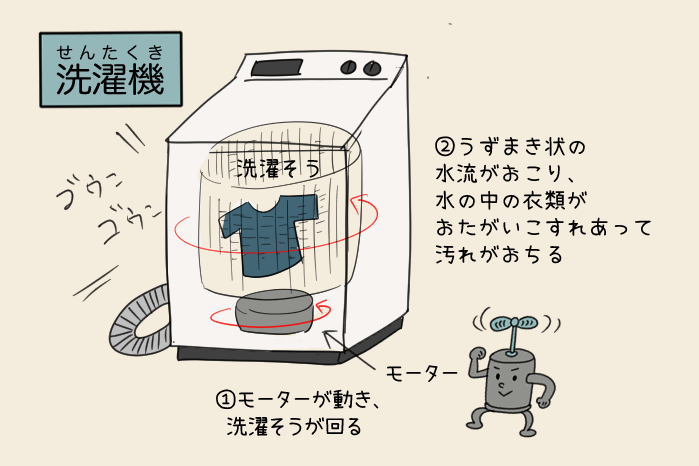

洗濯機が水流をおこす仕組み

洗濯機は、モーターを高速で回転させて、モーターにつながっている洗濯そうを回すことで、洗濯そうの中に渦(うず)まき状の水流をおこすよ。

うずまき状の水流がおこると、水の中の衣類がおたがいにこすれあって、汚れがおちるんだ。

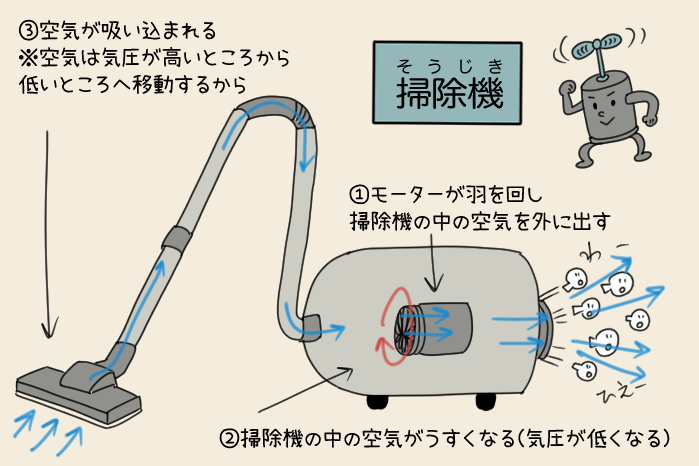

掃除機が空気を吸いこむ仕組み

掃除機の中のモーターにつながっている羽根が回転して、羽根と羽根の間の空気を外側に飛ばすよ。

すると、その部分の空気がうすくなるので、外から空気をとりこもうとするため、ホースから空気が吸いこまれる仕組みになっているんだ。

エアコンが空気を冷やす仕組み

エアコンは電気のほとんどを「ものを動かす力」に変えているんだよ。

① ファンを回す【力】

エアコンからは風が出てくるよね。

部屋の中の機械に入っている「ファン」というプロペラが、モーターの力で回って風を送っているんだ。これは扇風機と似ているね。

家の外にある機械にも大きなファンがあって、これも力いっぱい回っているよ。

② ポンプを動かす【力】(これが一番大事!)

エアコンの一番大事な仕事は、「部屋の中の暑い熱を、外にポイッと捨てること」。

この“熱のお引越し”をするために、外の機械には「コンプレッサー」という、エアコンの心臓とも言える力持ちなポンプが入っているんだ。

エアコンは電気の【力】を使って、このポンプを動かし、部屋の熱をどんどん外に運び出しているんだよ。

だから、エアコンが動いているとき、外の機械からは温かい風が出ているんだね。

あれは、部屋からお引越ししてきた熱なんだよ。

エアコンは、電気の力で空気を直接冷たくしているのではなく、空気の圧力を上げたり下げたりして、その空気が液体になったり気体になったりするときにうまれる熱を利用しているんだ。

そして、冷たくなった空気をファンで室内に送り出しているよ。

だから、電気を「運動」に変えるしくみだね。

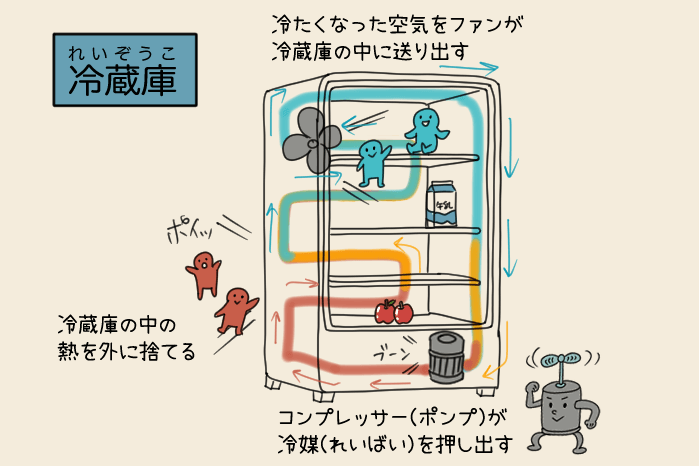

冷蔵庫が食品を冷やす仕組み

冷蔵庫の仕組みはエアコンとそっくりなんだ。

冷蔵庫のお仕事は、「箱の中の熱を、外(キッチン)にポイッと捨てること」。冷蔵庫も、一番使っている電気の働きは「力」だよ。

冷蔵庫の近くで耳をすますと、「ブーン…」という静かな音が聞こえることがあるよね。

あれは、冷蔵庫の心臓部である「コンプレッサー」というポンプが、電気の力で動いている音なんだ。

このポンプが、冷蔵庫の中の食べ物や飲み物から熱を吸い取って、冷蔵庫の裏や横から外にポイッと捨てているんだ。

だから、冷蔵庫の横や裏をさわると、ほんのり温かいんだね。あれは、中からお引越ししてきた熱なんだ。

そして熱をすてて冷たくなった空気を、ファンが冷蔵庫の中に送り出して冷やしているんだよ。

冷蔵庫も、エアコンと同じように電気の力を使ってポンプ(コンプレッサー)を動かし、箱の中の熱を外にお引越しさせて、中を冷たく保っているんだね!

実は、エアコンや冷蔵庫の中には「冷媒(れいばい)」という、熱を運ぶのがとっても上手な“運び屋さん”が入っているんだ。

みんな、注射の前に腕をアルコールでふくとヒヤッとするよね?

あれは、アルコールが蒸発(じょうはつ)するときに、腕から熱をうばっていくからなんだ。

冷媒もそれと似たような性質を持っていて、機械の中で姿を変えるときに、部屋の中の熱を『ヒヤッ』っと自分にくっつけることができるんだ。

そして、熱をくっつけた運び屋さん(冷媒)を、電気の力で動くポンプ(コンプレッサー)が「それいけー!」と押し出して、外まで運んで熱を捨てさせているんだよ。

だから、電気の力で動くポンプと、熱の運び屋さんのチームワークで、熱のお引越しができるんだね!

電気が熱に変わる仕組み「熱の術」を使う電気製品

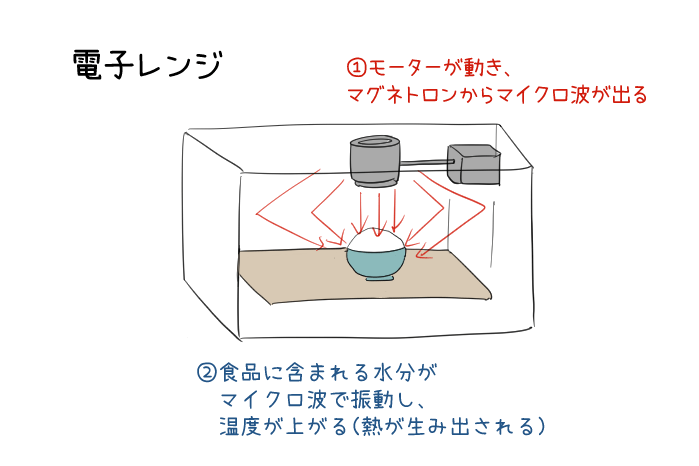

電子レンジはどうやって食品をあたためているの?電気を熱に変える電気製品のしくみを見てみよう。

| しくみ | 内部に隠された電熱線に電気を流したり、電磁石や電波を使って熱を発生させている |

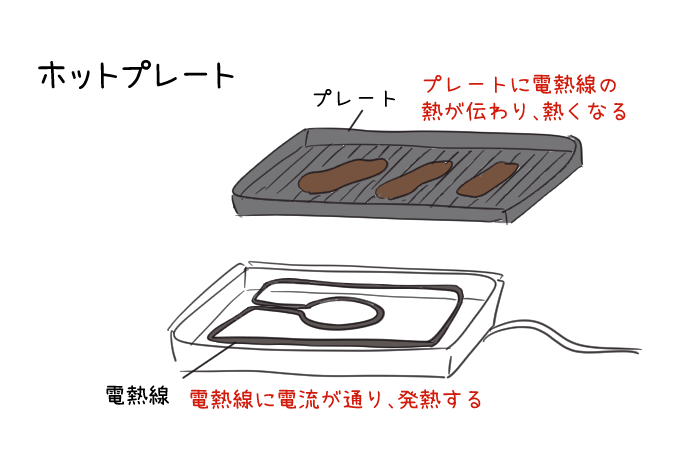

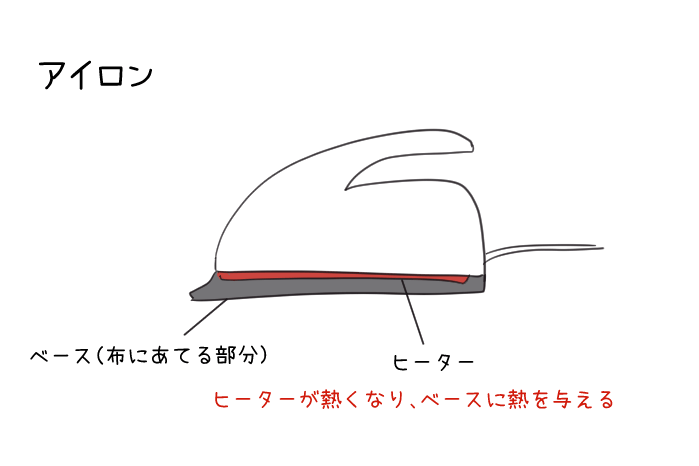

| メンバー | 電気ケトル、トースター、アイロン、ホットプレート、炊飯器、電子レンジなど |

| 見破りポイント | スイッチを入れると、本体がアツアツになるのが特徴 |

電気ケトルがお湯をわかす仕組み

電気ケトルは、スイッチを入れると、数分で水がグラグラ沸騰(ふっとう)するよね。

このケトルの底には「ヒーター(電熱線)」という、熱を生み出すための大事な部品が隠れているんだ。

ヒーターの得意技は「わざと電気を通しにくくする」こと。

みんな、廊下がすごく混んでいるのに、無理やり走って通り抜けようとしたらどうなるかな?

人とぶつかったり、こすれたりして、体がだんだん熱くなってくるよね。

実は、電気もまったく同じなんだ!

このケトルの底に入っているヒーターは、わざと「電気がすごく通りにくい金属(ニクロム線など)」で作られているよ。

そこに、コンセントから来た電気が「うぉぉぉー!」と無理やり通り抜けようとすると、電気の粒同士がギュウギュウにぶつかり合って、ものすごい摩擦熱(まさつねつ)が発生するんだ。

その熱が、ケトルの底の金属をカンカンに熱して、お水を沸騰させているんだよ。

トースターの中でパンを焼くときに、中が真っ赤に光る線が見えるよね? あれも同じ仕組みで、電気が無理やり通ることで熱と光を出しているんだ。

「電気を熱に変える電気製品」①

電気ケトルは、電気が「通りにくい道」を無理やり通るときの「摩擦熱」を利用している!

同じしくみの電気製品:トースター・アイロン・ホットプレートなど

IH炊飯器がお米を炊く仕組み

IH炊飯器のすごいところは、炊飯器の底自体はそんなに熱くならないのに、中に入っているお釜(かま)だけがものすごく熱くなることなんだ。まるで魔法だよね!

IHというのは「電磁誘導加熱(でんじゆうどうかねつ)」の略。

なんだか難しそうだね。

でも、仕組みはみんなが理科の実験でやった「電磁石」を使っているんだよ。

IH炊飯器は、炊飯器の底に隠された、ぐるぐる巻きの強力な「電磁石」で熱を生み出しているんだ。

- スイッチONで、電磁石がパワーアップ!

スイッチを入れると、この電磁石に電気が流れて、目には見えない磁石の力が「ブワッ」と発生する。 - 磁石の力が、お釜を通り抜ける!

その磁石の力が、上にある金属のお釜を通り抜ける。 - お釜の中に、渦巻き電気が発生!

ここが魔法のポイント! 磁石の力が通り抜けると、なんとお釜の金属の中に、小さな渦巻き状の電気が勝手に発生するんだ! - お釜自身が、熱くなる!

そして、そのお釜の中で発生した小さな渦(うず)巻き電気が、お釜の金属の中をぐるぐる走り回る。

このとき、電気ケトルと同じように摩擦熱が生まれて、お釜自身が内側からどんどん熱くなっていくんだ!

つまり、IH炊飯器は、電磁石の力を使って、お釜自体を発熱させている、とってもかしこい道具なんだよ。

「電気を熱に変える電気製品」②

IH炊飯器は、『電磁石』の力で、お釜の中に直接電気を発生させて熱くしている!

電子レンジが食品を加熱する仕組み

電気ケトルやIH炊飯器は、電気を直接熱に変えたり、電磁石の力でお釜を熱くしたりしていたよね。

でも、電子レンジは、そのどちらでもないんだ!

チン!と温めた後、食べ物はアツアツなのに、お皿はそんなに熱くなっていないこと、ないかな?

あれが、電子レンジが特別だという証拠なんだよ。

電子レンジは、「マイクロ波(マイクロは)」という、みんなの目には見えない特別な電波を使って食べ物を温めているんだ。

食べ物や飲み物の中には、必ず「水のつぶ(水分子)」が入っているんだ。

電子レンジのマイクロ波は、この水のつぶをブルブルと震わせるのが、ものすごく得意なんだよ。

ブルブル震わせると熱が生まれるしくみ

スイッチONすると、電子レンジの中にある特別な装置から、マイクロ波が「発射!」されるよ。

マイクロ波は、食べ物や飲み物の中にある水のつぶに、ものすごい速さで「右向けー!左向けー!」と命令するんだ。

その速さ、なんと1秒間に、約24億5000万回! もう想像もつかない速さだね。

そんな超高速で向きを変えさせられたら、水のつぶたちはもう大変!

その場でブルブルブルブルッ!と、ものすごく速く震えることになる。そして震えたことで生まれる摩擦熱で、アツアツになるんだよ。

みんな、寒いときに手をこすると、摩擦で温かくなるよね?

それと同じで、水のつぶたちが高速でブルブル震えて、隣のつぶとお互いにこすれ合うことで、摩擦熱が生まれるんだ。

この熱で、食べ物全体が内側から温まっていくんだよ。

だから、お皿は熱くならないんだ。

お茶碗のような陶器(とうき)のお皿には、水のつぶがほとんど入っていないから、マイクロ波がやってきても、ブルブル震える相手がいないんだ。

だから、中の食べ物だけがアツアツになって、お皿はあまり熱くならないんだね(食べ物から伝わった熱で、少しは温かくなるけどね)。

「電気を熱に変える電気製品」③

電子レンジは、マイクロ波を出して、食品に含まれる水分を震わせて熱くしている!

電気を使うもの「合体の術をつかう電気製品」

電気製品の中には、一つの術だけじゃない、複数の変身の術を同時に使う“合体ワザ”の使い手もいるよ。

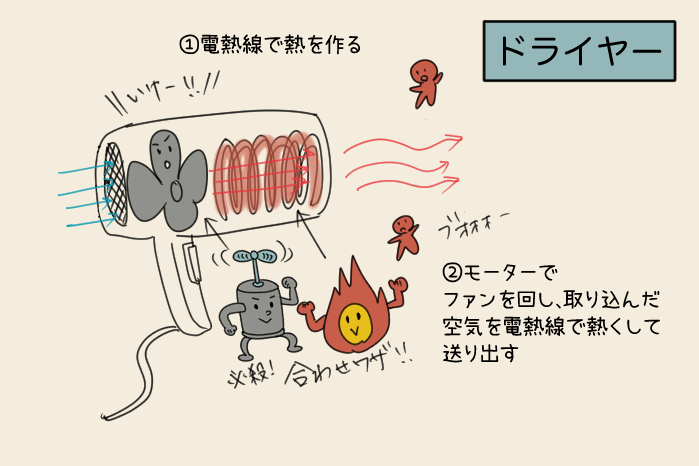

ドライヤー

えーっと、ドライヤーは…熱い風が出るから「熱の術」だよね?

でも、ファンが回って風を送っているから「運動の術」も使ってるよ。

ドライヤーは、「電熱線」で熱をつくり(熱の術)、「モーター」でファンを回す(運動の術)という、強力な合体ワザを使っているんだ!

テレビ

画面が光って映像を映し出す「光の術」と、スピーカーから音を出す「音の術」を組み合わせた、エンターテイメントの達人だね!

キミの身の回りにも、きっとたくさんの“合体ワザ”な電気製品がいるはずだよ。

ぜひ、探してみよう!

【一覧表】身の回りの電気製品|熱・光・音・運動の働きで分類

身の回りの電気を使うものを、電気を「熱・音・光・運動」のどれに変えて利用された電気製品なのかを一覧表にまとめているよ。

キッチンで使う道具

| 道具の名前 | 主な働き | 詳しい使い方 |

|---|---|---|

| 冷蔵庫 | 運動 | 【運動】(メイン): コンプレッサー(ポンプ)を動かし、冷蔵庫の中の熱を外に運び出す。 【光】: ドアを開けると庫内のライトがつく。【音】: ドアを開けすぎるとブザーが鳴る。 |

| 炊飯器 | 熱 | 【熱】(メイン): IHやヒーターでお釜を熱し、お米を炊く。 【光】: 時間やモードを表示する。 【音】: 炊きあがりをメロディーや音で知らせる。 |

| 電子レンジ | 熱 | 【熱】(メイン): マイクロ波という電波で、食べ物の中の水を震わせて温める。 【運動】: 中のお皿をモーターで回す。 【光】: 庫内を照らすライトや、時間を表示する。 |

| 電気ケトル 電気ポット | 熱 | 【熱】(メイン): 底にあるヒーター(電熱線)が熱くなり、お湯を沸かす。 【光】: お湯が沸いている間、ランプがつく。 |

| トースター | 熱 | 【熱】(メイン): 赤く光るヒーター(電熱線)の熱で、パンを焼く。 【光】: ヒーターが赤く光る。 |

| ホットプレート | 熱 | 【熱】(メイン): 鉄板の下のヒーターが熱くなり、食べ物を焼く。 【光】: 電源ランプがつく。 |

| ミキサー ジューサー | 運動 | 【運動】(メイン): モーターで刃を高速回転させて、野菜や果物を細かくする。 |

| 食器洗い乾燥機 | 運動・熱 | 【運動】(メイン): モーターで水を勢いよく噴射(ふんしゃ)して、汚れを落とす。 【熱】: ヒーターでお湯を作り、温風で食器を乾かす。 【音】: 運転終了を音で知らせる。 |

| 換気扇 | 運動 | 【運動】(メイン): モーターでファンを回し、料理の煙やにおいを外に出す。 |

リビングや部屋で使う道具

| 道具の名前 | 主な働き | 詳しい使い方 |

|---|---|---|

| エアコン | 運動 | 【運動】(メイン): ファンとコンプレッサーを動かし、部屋の熱を外に運んだり、外の熱を部屋に運んだりする。 【光】: 運転ランプや温度表示が光る。 【音】: 操作したときに「ピッ」と鳴る。 |

| 扇風機 | 運動 | 【運動】(メイン): モーターで羽根を回して風を起こす。首振りもモーターの力。 【光】: 設定ランプが光る。 【音】: 操作音が鳴る機種もある。 |

| テレビ | 光・音 | 【光】(メイン): 画面(ディスプレイ)に映像を映し出す。 【音】(メイン): スピーカーから音を出す。 【熱】: 長時間使うと本体が温かくなる。 |

| 照明器具 | 光 | 【光】(メイン): LEDや蛍光灯、白熱電球で部屋を明るく照らす。 |

| パソコン スマートフォン | 光・音・運動・熱 | 【光】(メイン): 画面に文字や映像を映す。 【音】: スピーカーから音を出す。 【運動】: バイブレーション機能で本体を震わせる。中の冷却ファンが回る。 【熱】: CPU(頭脳)が計算をすると熱が出る。 |

| 空気清浄機 | 運動 | 【運動】(メイン): ファンを回して部屋の空気を吸い込み、フィルターでキレイにしてから出す。 【光】: 運転状況をランプで示す。 |

| 加湿器 除湿機 | 運動・熱 | 【運動】(メイン): ファンで風を送ったり、コンプレッサーを動かしたりする。 【熱】: ヒーターで水を温めて蒸気にしたり、空気を冷やして湿気を取ったりする。 |

| 電気ストーブ | 熱 | 【熱】(メイン): ヒーター(電熱線やカーボン)を熱して、部屋を暖める。 【光】: ヒーターが赤く光る。 |

| こたつ ホットカーペット | 熱 | 【熱】(メイン): 中のヒーター(電熱線)が熱くなり、体を温める。 |

| プリンター | 運動 | 【運動】(メイン): モーターで紙を送り、インクを吹き付けるヘッドを動かす。 【光】: 電源ランプなどが光る。 |

| インターホン | 光・音 | 【光】: カメラの映像を画面に映す。 【音】(メイン): チャイムを鳴らしたり、スピーカーとマイクで会話したりする。 |

掃除や身だしなみで使う道具

| 道具の名前 | 主な働き | 詳しい使い方 |

|---|---|---|

| 洗濯乾燥機 | 運動・熱 | 【運動】(メイン): モーターで洗濯槽(せんたくそう)を回して、洗ったり、脱水したりする。 【熱】: ヒーターで温風を作り、洗濯物を乾かす。 【光】: 残り時間を表示する。 【音】: 終了をメロディーで知らせる。 |

| 掃除機 | 運動 | 【運動】(メイン): 強力なモーターでファンを回し、ゴミを吸い込む。 【音】: モーターが回る大きな運転音がする。 |

| ドライヤー | 運動・熱 | 【熱】(メイン): 中のヒーター(電熱線)で空気を熱する。 【運動】(メイン): モーターでファンを回し、熱くなった風(温風)を送り出す。 |

| アイロン | 熱 | 【熱】(メイン): 中のヒーターが底の金属を熱し、シワをのばす。 【光】: 温まるとランプが消える。 |

| 電動歯ブラシ 電気シェーバー | 運動 | 【運動】(メイン): 小さなモーターでブラシや刃を高速で動かす(震わせる)。 |

| 温水洗浄便座 (せんじょうべんざ) | 熱 | 【熱】(メイン): ヒーターで水を温めてお湯にする。便座自体も温める。 |

電気の探検、本当にお疲れ様!

これでキミは、電気が「つくられ」、「ためられ」、そして「熱・光・音・運動」という様々な姿に変身して、ぼくらの暮らしを豊かにしてくれていることを、すっかり理解したはずだね。

もう、キミはただ電気を使うだけの人じゃない。

その仕組みを知り、賢く使う方法を知っている、立派な「電気マスター」だよ。

これからも、身の回りの電気製品を見かけたら、「おっ、こいつは“運動の術”の使い手だな」「この合体ワザはすごいぞ!」なんて、その正体を見破ってみてほしい。

科学の冒険は、キミのすぐそばに、いつだってあふれているよ!

運営者情報

檜垣 由美子(ゆみねこ)

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。 ※サイト全体の運営実績についてはこちらにまとめています。

-

マジ助かります

-

絵が可愛くて、わかりやすい

おもしろい!