電気と私たちのくらし②「電気の利用」コンデンサーで電気をためる仕組みとは

小学校6年生理科「電気と私たちのくらし」では、①電気はどうやってつくられるのか、②電気はどうやってためるのか、③電気はどうやって利用されるのかを学習していくよ。

このページでは、②の「電気はどうやってためるのか」について、コンデンサーとはなにか、どうやったら電気をかしこく使えるのかを、わかりやすく解説するよ。

電気をためる仕組み|電気の“駐車場”「コンデンサー」とは?

前回の「電気をつくる」の学習では、キミ自身の手で電気をつくり出して、光や音、運動に変えられることを発見したね。

でも、手回し発電機のハンドルを回すのをやめると、豆電球もモーターも止まってしまった。

せっかくつくった電気、もったいないな…。どこかにためておけないのかな?

それこそが、今回の学習のテーマだよ。

つくった電気を「ためて」、そしてかしこく「使う」ためのヒミツを探ってみよう!

電気をためることを「蓄電(ちくでん)」というよ。

「畜(ちく)」という言葉は、「たくわえる」という意味だよ。

「電気をたくわえる」から、「蓄電」だね。

つくった電気をためておくことができる、夢のような道具を紹介するよ。

それが「コンデンサー」。

コンデンサーは、電気のつぶを、一時的(いちじてき)に閉じ込めておくことができる、“仕切りがある駐車場”みたいなものなんだ。

余裕があったら読もう!コンデンサーは「電気の駐車場」!

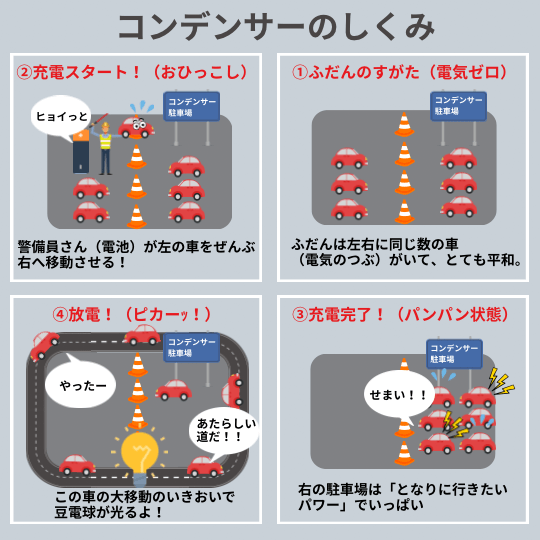

コンデンサーを「仕切りがある駐車場」で説明するね!

登場するもの

- コンデンサー → 仕切りのある、特別な駐車場

- 電気のつぶ(電子) → 小さな車

- 電池 → 超パワフルな警備員さん

1.電気をためてみよう!(充電)

この駐車場には、真ん中に絶対に通り抜けられない仕切りがあるんだ。

そして、駐車場の右と左には、たくさんの車が停まっている。

ここに、パワフルな警備員さん(電池)が登場!

警備員さんは、こんな命令を出すんだ。

「左の駐車場から車をぜんぶ出して、右の駐車場に詰めこめー!」

警備員さんは、左の駐車場から車をどんどん運び出して、右の駐車場に無理やり押し込んでいく。

すると…

- 右の駐車場 → 車でぎゅうぎゅう詰め!満員電車みたい!

- 左の駐車場 → 車が1台もいなくて、ガラガラ!

右の駐車場にいる車たちは「うわー、せまいよー!となりのガラガラな駐車場に行きたいよー!」って思ってる。でも、真ん中の仕切りがあるから行けない!

この「あっちに行きたい!」っていうパワーが、コンデンサーに電気がたまった状態なんだ。

2.ためた電気を使ってみよう!(放電)

さて、駐車場がパンパンになったら、警備員さん(電池)は帰っていく。

そのかわり、豆電球を持ってきて、ぎゅうぎゅう詰めの右の駐車場と、ガラガラの左の駐車場を、ぐるーっとつなぐ「新しい道」を作ってあげるんだ。

そしたら、どうなると思う?

そう!右の駐車場にいた車たちが、

「やったー!道ができた!あっちに行くぞー!」

って、いっせいに新しい道(豆電球)を通って、左の駐車場にダーッ!っと流れこんでいく!

この車が一気に移動する勢いで、豆電球がピカッ!と強く光るんだ!

そして、右と左の駐車場の車の数が同じくらいになったら、車の移動はストップして、豆電球の光も消えるよ。

※「右」と「左」はたとえばの話なので、どちらでも良いよ。「片方(かたほう)」に電気のつぶがたまるのがポイントだよ。

手回し発電機で発電することで、電気のつぶを片方の駐車場にためておいて、好きな時に出発させて使うことができるんだよ。

スマホの「充電(じゅうでん)」も、この蓄電と同じこと?

大正解!

スマホやゲーム機を充電するときも、スマホやゲーム機の中にあるバッテリーという道具に、コンセントから電気をためているんだ。

【ちょっと発展:コンデンサーとバッテリーの違い】

電気をためる道具には、今回の実験で使う「コンデンサー」の他に、スマホなどに入っている「バッテリー(電池)」があるんだ。

どちらも電気をためる道具だけど、コンデンサーは電気をそのままの形で素早くためてパッと出すのが得意。

バッテリーは電気を化学(かがく)の力に変えてゆっくりたくさんためるのが得意なんだ。

得意技が違う、別のヒーローだと覚えておこう!

「蓄電」は、ぼくらの暮らしのすぐそばにある、とても身近な技術なんだね。

【実験】コンデンサーにためた電気を使ってみよう

では、コンデンサーの「電気をためる」パワーを確かめてみよう。

【実験の手順】

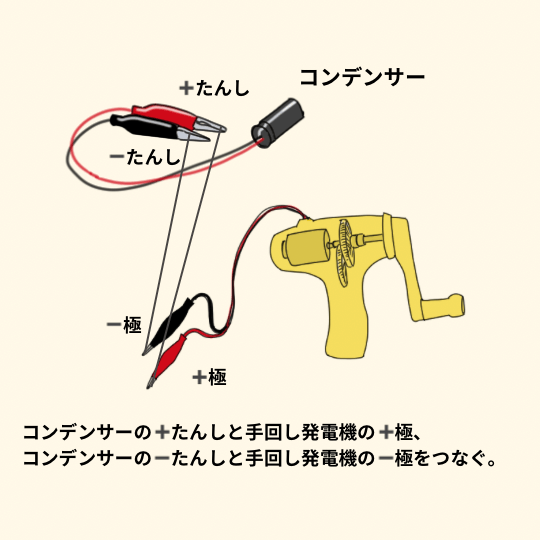

手回し発電機とコンデンサーをつなぎ、ハンドルを元気よく50回まわして、しっかり電気をためる(蓄電する)。

※コンデンサーにも電気を入れる向きがあるので、+と-を正しくつなごう

電気がたまったコンデンサーを、豆電球や発光ダイオード、電子オルゴール、モーターにそれぞれつなぎかえて、どうなるか観察しよう!

すごい! 発電機から離しても、豆電球が光るし、モーターも回る!

実験成功だね!

コンデンサーにためた電気でも、光や音、運動に変えて利用できることが分かったね。

この実験の結果をノートにまとめてみよう。

これなら、電気がない場所でも、コンデンサーを持っていけば、明かりをつけたりできるね!

【実験】電気を使う量対決!豆電球 vs 発光ダイオード!

同じ量の電気でも、使う道具によって、長持ちしたり、すぐなくなったりするのかな?

では、今度は電気の「かしこい使い方」について考えてみよう。

じつは、道具によって電気を使う量が変わるんだ。

豆電球と発光ダイオードの場合の違いを比べてみよう。

【実験の手順】

手回し発電機のハンドルを同じ回数だけ回して、同じ量の電気をコンデンサーにためる。

一つは豆電球に、もう一つは発光ダイオードにつないで、どちらが長い時間、明かりがつくかを比べる。

※みんなもストップウォッチを使って、正確(せいかく)な時間を計ってみよう!

| 使った道具 | 明かりがついていた時間 |

|---|---|

| 豆電球 | 30秒 |

| 発光ダイオード | 5分以上 |

ええっ!? 豆電球は30秒くらいで消えちゃったのに、発光ダイオードは5分以上も光り続けてる!

驚きの結果だね!

この実験から、発光ダイオードは、豆電球よりもずっと少ない電気の量で光ることができるということが分かったね。

この実験の結果をノートにまとめてみよう。

なぜ? 発光ダイオードが省エネなヒミツ

限りがあるエネルギーを、ムダなく効率的(こうりつてき)に使うことを「省(しょう)エネ」というよ。

豆電球が光るときは、電気の一部が「光」に、そして残りが「熱」に変わってしまうんだ。

明かりとして使いたいのに、本来の目的ではない熱が出てしまうのは、この場合、エネルギーを効率よく使えていないということになるね。

それにくらべて、発光ダイオード(LED)は、電気のほとんどを「光」に直接変えることができるので、電気を効率よく使えるんだ。

すごい発明品だね。

教科書では「LED電球は、同じ明るさの白熱電球と比べて、使う電気は5分の1以下」と説明されているよ。

寿命(じゅみょう)も、LED電球はなんと白熱電球の40倍以上も長持ちするんだ!

【もっと知りたいキミへ:技術(ぎじゅつ)はどんどん進歩(しんぽ)する!】

ちなみに、LEDの技術は今もどんどん進化していて、最近の製品では、使う電気が白熱電球の「8分の1以下」になっているものも多いんだ。

科学の世界では、今日「すごい!」と言われていることが、明日にはもっとすごい技術に更新(こうしん)されていく。それも、理科の世界の面白いところだね!

電気をかしこく使う「節電(せつでん)」を心がけると、発電所で使う石油や石炭などの燃料(ねんりょう)を少なくできる。

それは、地球の限りある資源(しげん)を守ることにもつながる大切なことなんだ。

限りあるエネルギーを大切に使うために、発光ダイオードのような省エネにつながる道具が発明されたりすることは、とてもすばらしいことだね。

ひとりひとりが「エネルギーを大切に使おう」という気持ちを持つことと、科学技術(かがくぎじゅつ)の力で発光ダイオードのような新しい省エネの道具を生み出していくこと。その両方(りょうほう)が、自然や地球の未来を守るために必要なことなんだ。

【まとめ】電気をためる仕組み(蓄電)とかしこい使い方

今回の学習では、電気を「ためて、かしこく使う」ための重要なヒミツを発見できたね。

- コンデンサーを使うと、つくった電気をためておくこと(蓄電)ができる。

- ためた電気も、光や音、運動に変えて利用できる。

- 使う道具によって、電気を使う量は大きく違う(発光ダイオードは省エネ!)。

次の学習計画

今回の実験で、「豆電球は電気の一部を熱に変えてしまう」という話が出てきたね。

ということは、電気をわざと“熱”に変えることってできるのかな?

電気の熱って、どんなことに利用できるんだろう?

次の「「電熱線(でんねつせん)と発熱(はつねつ)」の学習では、電気と「熱」の不思議な関係に、実験を通して迫(せま)っていくよ。

火を使わずにモノを熱する、電気のすごいパワーを発見しよう!

運営者情報

檜垣 由美子(ゆみねこ)

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。 ※サイト全体の運営実績についてはこちらにまとめています。

授業中です。めっちゃ助かる!