電気と私たちのくらし①「 電気のつくり方」発電の仕組みを解説

小学校6年生の理科で学習する「電気と私たちのくらし」の単元では、ぼくらの暮らしに欠かせない「電気」について学習していくよ。

スマホやゲーム、部屋の照明から冷蔵庫まで、電気がない生活なんて、もう考えられないよね。

でも、その電気って、一体どこからやってくるんだろう?

そして、どうやって使われているんだろう?

そのナゾをとくために、「電気と私たちのくらし」では、①電気はどうやってつくられるのか、②電気はどうやってためるのか、③電気はどうやって利用されるのかを学習していくよ。

このページでは、①の「電気をつくる」について、「発電」とはどういうことか、電気はどうやってつくられるのか、発電所にはどんな種類があるのかをわかりやすく解説するよ。

電気をつくる仕組み|電気の“ふるさと”「発電所」とは?

電気をつくることを「発電(はつでん)」というよ。

「電気」を「発生」させるから、「発電」だね。

そしてみんなが家で使っている電気のほとんどは、「発電所(はつでんしょ)」という大きな工場でつくられているんだ。

発電所には、電気のつくり方によって、いくつかの種類があるよ。

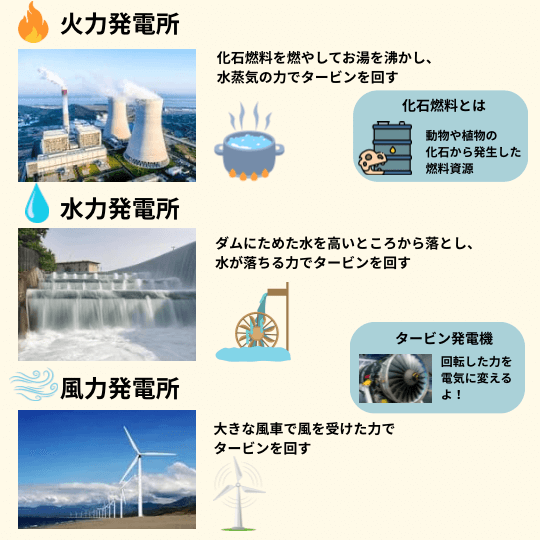

- 火力発電所:化石燃料(かせきねんりょう)を燃(も)やしてパワフル発電! 頼れる熱血ヒーロー!

- 水力発電所:水の高低差(こうていさ)は無限(むげん)のエネルギー! 自然の力を操(あやつ)るクールなヒーロー

- 風力発電所:大きな風車が、風の力でぐるぐる回ることを利用して電気をつくる、風と友達のヒーロー!

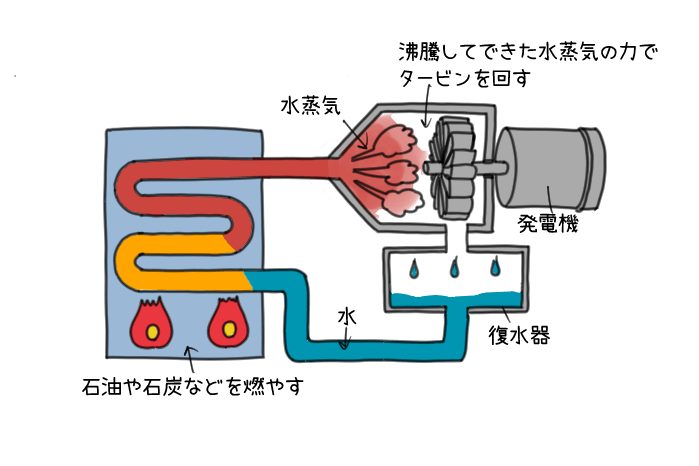

火力発電所って、火を電気に変えているのかと思ったけれど、火で沸かしたお湯の水蒸気を利用していたんだね。

発電の仕組みを簡単(かんたん)にまとめるとつぎのようになるよ。

| 発電所 | 発電機を回す力のつくり方 | 発電機の回し方 |

|---|---|---|

| 火力発電所 | 石油や石炭などを燃やして、お湯を沸(わ)かす。 | 沸騰(ふっとう)してできた水蒸気(すいじょうき:スチーム)の力で、羽根車(タービン)を力いっぱい回す。 |

| 水力発電所 | ダムにためた水を高いところから落とす。 | 水が落ちる力で、水車(タービン)を力いっぱい回す。 |

| 風力発電所 | 大きな風車で風を受ける。 | 風を受けた力で、風車(タービン)を力いっぱい回す。 |

どの発電所も、何かの「力(エネルギー)」を使って、巨大な発電機を回すことで、電気を生み出しているんだ。

まるで、それぞれ得意技が違うヒーローみたいだね。

この他にも、太陽の光を直接電気に変える「太陽光発電」というヒーローもいるよ。

太陽光発電は、他の発電方法と違って、タービンを回さずに、太陽の光を直接電気に変えることができる特別なしくみになっているんだ。

ヒーローチームの中でも特別な能力(のうりょく)を持っているんだね。

彼の活躍(かつやく)については、また別の学習でくわしく紹介するよ!

【実験】モーターで電気をつくる方法|豆電球を光らせよう

電気は発電所でしかつくれないのかな?

そんなことはないよ。なんと、キミの手でも電気をつくることができるんだ。

さっそく実験でたしかめてみよう。

※実験をするときは、必ずおうちの人や先生と一緒に行いましょう。

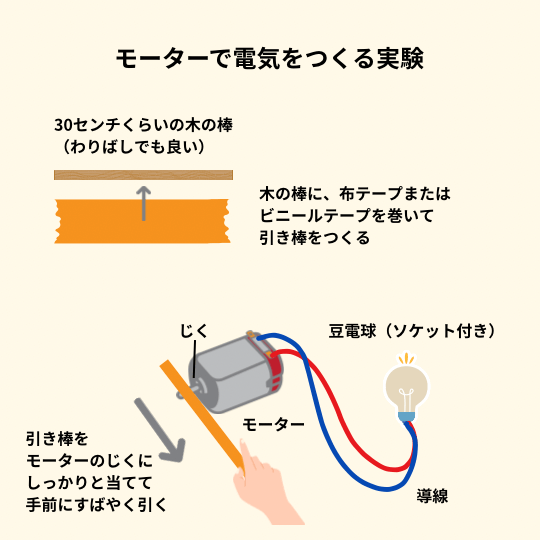

【用意するもの】

- モーター

- 豆電球(ソケット付き)

- 導線

- 引き棒(木の棒に布テープを巻いたもの)

【実験の手順】

- モーターと豆電球を、導線でつなぐ。

- モーターのじく(飛び出している回転する棒)に、「引き棒」のテープを巻きつける。

- 「せーの!」で、引き棒をすばやく引っぱって、モーターのじくを勢いよく回す!

わっ! 豆電球が一瞬、ピカッと光った!

大成功!

この実験で、モーターのじくを回すと、電気が生まれる(発電できる)ということが分かったね。

この実験の結果をノートにまとめてみよう。

実は、発電所の大きな発電機も、この実験のモーターと基本的には同じしくみなんだ。

何かの力で「モーター(発電機)」を回せば、電気が生まれる。

これが発電の基本ルールなんだよ!

モーターとは

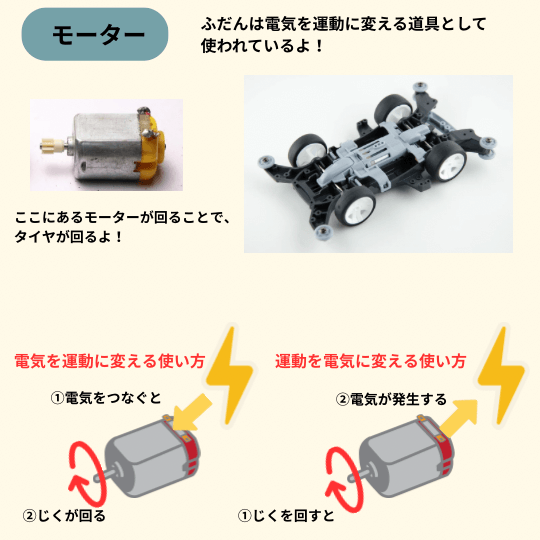

モーターは、ふだんは「電気を運動に変える」ために使われている道具だよ。

ミニ四駆やプラモデルで使ったことがあるかな?

電池をつなぐと、電気がモーターの中の磁石とコイルに作用して、じくがウィーンと回りだすよね。

じくが回ると、ミニ四駆のタイヤが動いたりするようになっているんだ。

電気を運動に変えているんだね。

でも、今回の実験のように、逆にじくを回してあげると、なんと「運動を電気に変える」ことができるんだ。

だから、じくを回すと、豆電球が光るんだね。

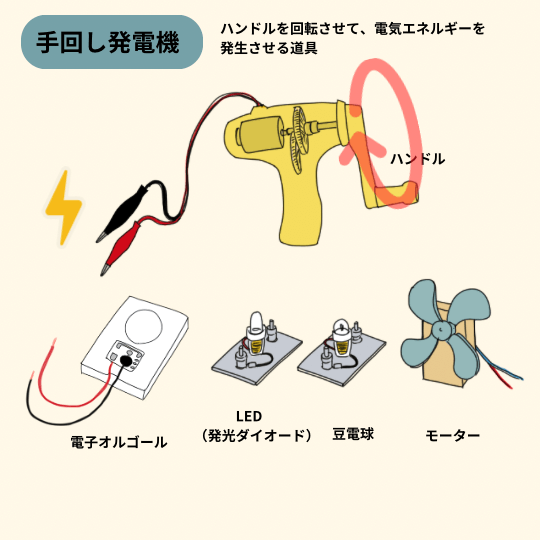

手回し発電機で、もっと電気をつくってみよう

モーターでも発電できたけど、豆電球が光ったのは一瞬だったよね。

もっとたくさん電気をつくって、いろいろなことに使ってみたいな。

そこで登場するのが、この実験の主役である「手回し発電機」だよ。

【実験の手順】

- 手回し発電機と、電子オルゴールや豆電球(またはLED)、モーターを導線でつなぐ。

- 手回し発電機のハンドルを、ぐるぐる回してみよう!

すごい! ハンドルを回している間、電子オルゴールが鳴りっぱなしになったよ。

豆電球も、ハンドルを回している間ずっと光るし、モーターも、ハンドルを回している間ずっと回っているね。

大発見だね!

この実験から、つくった電気を使って、明かりをつけたり(光)、音を出したり、モーターを回したり(運動)できることが分かったね。

この実験の結果をノートにまとめてみよう。

| 電気を使ったもの | 何に変わった? |

|---|---|

| 豆電球(発光ダイオード) | 光 |

| 電子オルゴール | 音 |

| モーター | 運動 |

余裕があったら読もう!

手回し発電機のハンドルを回す向きについて

手回し発電機のハンドルは、回す向きによって電気が流れる向きが変わるよ。

ハンドルを時計回りに回すと、電気は+極(赤)から-極(黒)に流れる。

反時計回りに回すと、電気は-極から+極に流れるんだ。

豆電球は、どちらの電気の流れ方でも光るよ。

けれど、電子オルゴールとLEDは、+極から-極に流れた時でないと反応しない(音が流れない・光らない)よ。

モーターは、ハンドルを回す向きによって、モーターが回る向きも変わるよ。

「電気をつくる」まとめ

今回の学習では、電気の「つくり方」と「基本的な使い方」を発見できたね。

- 電気は、発電所でつくられている。

- モーター(発電機)のじくを回すことで、発電できる。

- つくった電気は、光、音、運動などに変えて利用することができる。

次の学習計画

手回し発電機を回すとたくさん電気をつくれたけれど、ハンドルを回すのをやめると、モーターもオルゴールも止まってしまったよね。

電気が必要なとき、ずっと発電機を回さなければいけないのは大変だよね。

それなら、つくった電気を、どこかに「ためておく」ことはできないかな?

もし電気をためることができたなら、できるだけ上手に効率(こうりつ)よく使いたいよね。そのためにはどうすればいいんだろう?

次の「電気の利用」の学習では、電気を「ためる」方法と、賢(かしこ)く「利用する」ためのヒミツに迫(せま)っていこう!

運営者情報

檜垣 由美子(ゆみねこ)

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。 ※サイト全体の運営実績についてはこちらにまとめています。