「空気の変化(ものの燃え方と空気)」をわかりやすく解説

6年生理科「物の燃え方と空気」の学習をつづけるよ。

「物が燃えるときのしくみ」のうち、

「どうしたら燃えつづけるのか」

「燃える為に必要なもの」が分かったね。

燃えつづけるには「空気が入れ替わることが必要」ということと、燃える為に必要な気体は「酸素」ということが分かったよね。

「空気が入れ替わることが必要」なことや、「燃える為には酸素が必要」ということが良く分からなかったらそれぞれの解説ページを読んでね。

このページでは、最後の疑問、「燃えると何が起こるのか」を解説するよ!

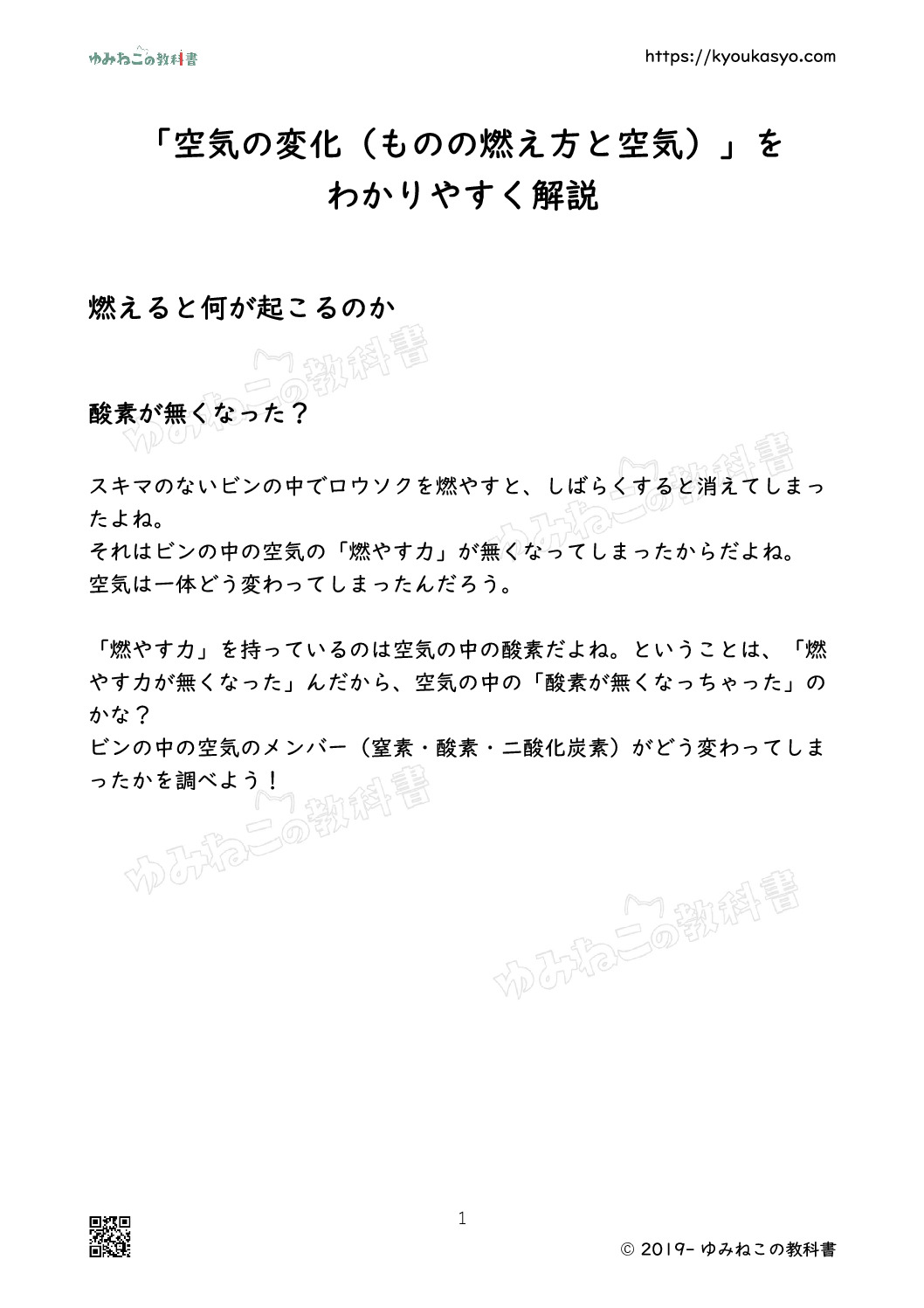

燃えると何が起こるのか

酸素が無くなった?

スキマのないビンの中でロウソクを燃やすと、しばらくすると消えてしまったよね。

それはビンの中の空気の「燃やす力」が無くなってしまったからだよね。

空気は一体どう変わってしまったんだろう。

「燃やす力」を持っていたのは空気の中の酸素だったよね。ということは、「燃やす力が無くなった」んだから、空気の中の「酸素が無くなっちゃった」んじゃない?

というわけで、ビンの中の空気のメンバー(窒素・酸素・二酸化炭素)がどう変わってしまったかを調べよう!

空気の内容を調べる方法は?

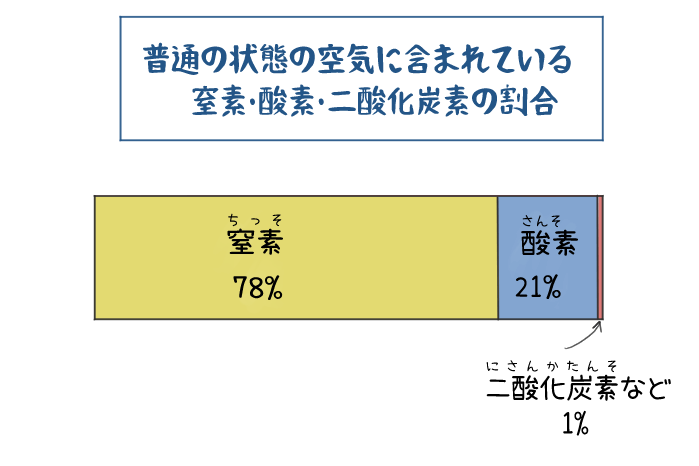

普通の状態の空気に含まれる窒素や酸素や二酸化炭素の割合は決まっていたよね。

燃やしたあとのビンの中の空気の酸素はなくなってしまったのかな?

21%あるはずの酸素が今は何%あるのか分かればいいんだけど・・

空気の中の気体が何パーセントあるのかを調べる道具があるよ

空気の中身を調べる方法① 気体検知管

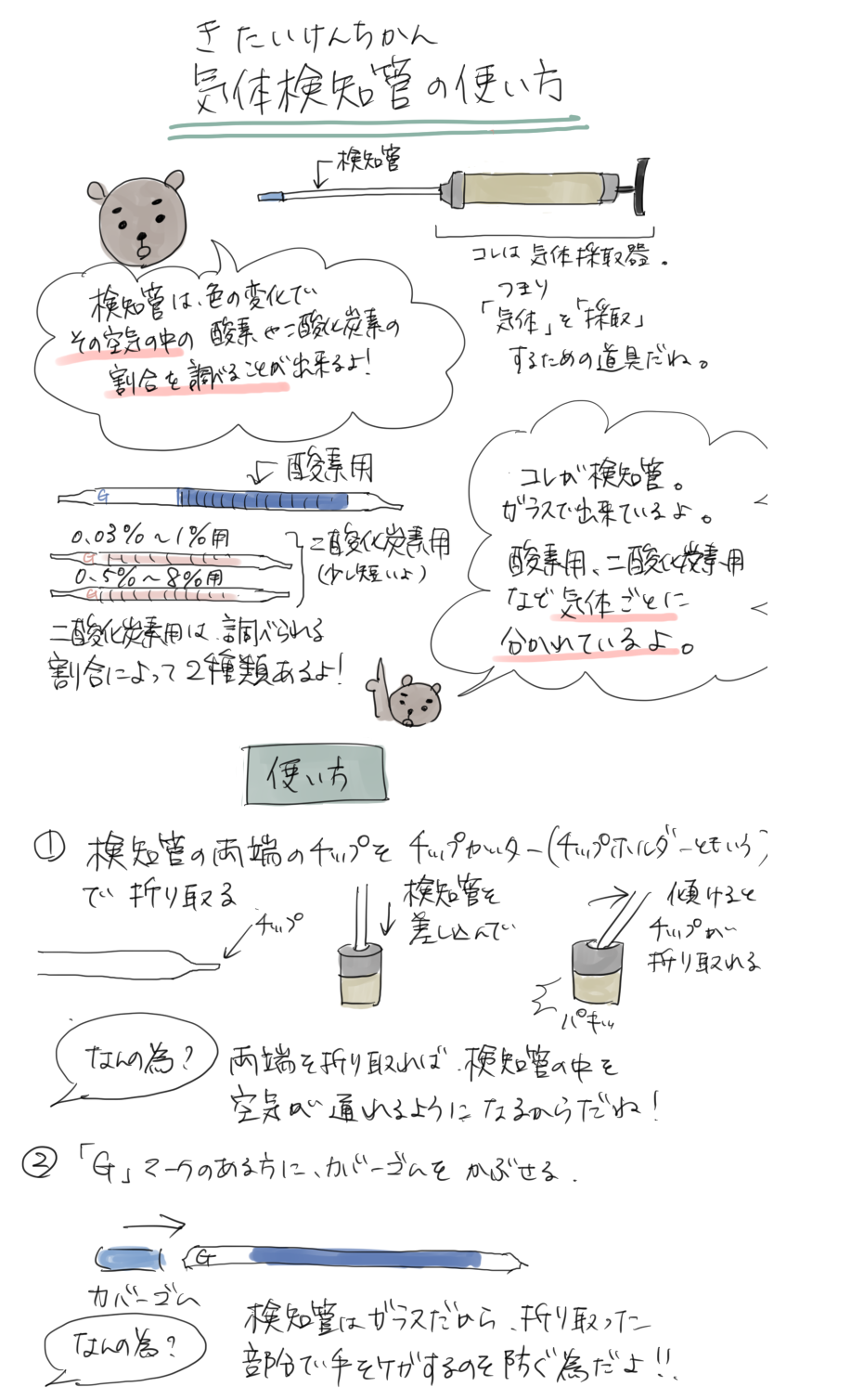

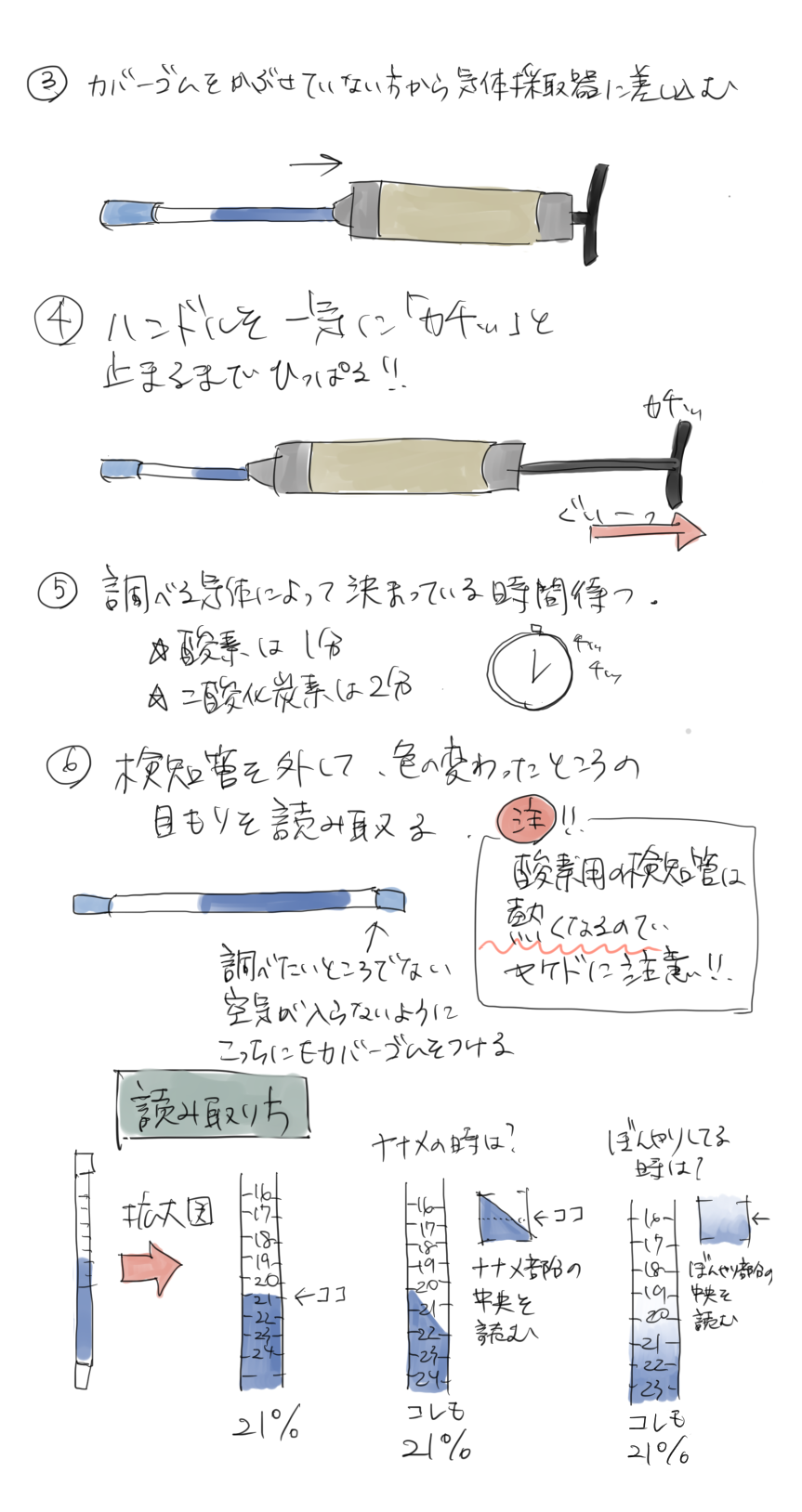

ひとつは、「気体検知管」を使う方法。

気体検知管というのは、その名の通り「どんな気体があるか」「検知(探し出すこと)する」管だね。

気体検知管のしくみは、酸素や二酸化炭素を検知するための専用の管が、それぞれの気体ごとにあって、それを気体採取管という器具に差し込んで使うんだ。

気体検知管の使い方を説明するね。

さて、この気体検知管を使って「ロウソクを燃やした後のビンの中の空気」の酸素と二酸化炭素の割合を調べてみよう。

酸素は燃やす前は21%だったのが、燃やした後は17%になったよ。4%減ったんだね。

そうだね。反対に二酸化炭素は、燃やす前は0.03%だったのが、燃やした後は3%に増えているよ。

酸素は「減った」けど、「無くなってしまった」わけではなかったんだね。

空気の中身を調べる方法② 石灰水

空気の中にどんな気体があるかを調べる方法がもう一つあるよ。

「石灰水」という液体を使うんだ。

石灰水は、二酸化炭素と反応すると白く濁る性質(特徴)があるんだ。

石灰水とは?

(6年生ではまだ習っていない話もあるので、余裕があったら読んでみよう!)

石灰水ができるまではちょっと複雑。順番に説明するね。

まず、貝殻やサンゴ、卵のカラなんかは「炭酸カルシウム」が主な成分なんだ。これを焼くと、二酸化炭素を出して酸化(酸素とくっつくこと)する。

これが「酸化カルシウム」。

酸化カルシウムは、水を加えると発熱して、数百度なんて高温まで温まるんだ。

紐をひっぱると温まるお弁当は知らないかな?あれは紐をひっぱると、袋に入っている酸化カルシウムと水が混ざるようになっているんだよ。

酸化カルシウムが水と反応して温まったあとには、「水酸化カルシウム」という白い粉が出来るんだ。

この水酸化カルシウムの粉を水に溶かしていって、「もうこれ以上溶けきらない」状態になったものが「石灰水」だよ。

どうして白く濁るのか?

石灰水は、空気中の二酸化炭素を吸収して炭酸カルシウムを生み出すんだ。炭酸カルシウムは白いので、「白く濁る」ようになるんだよ。

ロウソクを燃やす前のビンの中の空気に石灰水を入れて振ってみると(石灰水と空気をよく混ぜるためだよ)、石灰水は何も変化しないで「無色透明」のままだよ。

ロウソクを燃やしたあとのビンの中の空気に石灰水を入れてまた振ってみると、今度は白く濁るんだ。

ということは、燃やす前にはほとんど無かった二酸化炭素が、燃やした後には石灰水が反応するくらい増えていたということが分かるんだね。

この「石灰水」は、中学の理科でもスゴクスゴク沢山登場するよ。今のうちによく覚えておこうね!

ちなみに、「石灰水」を使った実験では、「二酸化炭素が増えた」ことは分かるけれど、「酸素や窒素がどうなったか」までは分からないよね。石灰水は「二酸化炭素があるかどうかを調べる」のが専門の方法、というイメージかな。

空気の中身はどう変わったの?

実験の結果をまとめると、ロウソクを燃やす前のビンの中の空気と、ロウソクを燃やした後のビンの中の空気の違いはこうなるよ。

気体検知管でわかったこと

・酸素が21%から17%に減る

・二酸化炭素が0.03%から3パーセントに増える

石灰水でわかったこと

・二酸化炭素が増えた

物を燃やすと、空気の中の酸素は減って、二酸化炭素が増えるんだね。

酸素は少し減るだけで、無くなってしまうわけではないし、窒素の割合は燃やす前も燃やした後も変化はないのもポイントだよ。

6年生はココを抑えればOK!

まとめ

【キホンのまとめ】※絶対に覚えよう!

- 気体検知管を使うと、空気の中の気体の割合を調べることが出来る

- 石灰水を使って、二酸化炭素があるかどうかを調べることが出来る

- 石灰水は、二酸化炭素と反応すると白く濁る

- 物を燃やすと、空気中の酸素が減って、二酸化炭素が増える

点数に差がつくかも?【応用まとめ】

- 酸素が少なくなると、物を燃やす力が弱くなる(燃えなくなる)

- 物を燃やした後でも、酸素がなくなるわけではない

- 物を燃やしても、窒素の割合は変わらない

- 酸素を調べる用、二酸化炭素を調べる用など、気体それぞれの検知管がある。

- 酸素用検知管は熱くなるので気をつける

- 検知管の先には怪我防止のためにカバーゴムをつける必要がある

- 検知管を気体採取器に差し込む時は、向きに注意する必要がある

ここまで学習した内容は理解できたかな?ものの燃え方「空気の変化」のテスト対策練習問題を用意したので、解いてみよう!

次は「動物のからだのはたらき」の勉強が始まるよ。

まずは「消化のはたらき」について学習しよう!

運営者情報

ゆみねこ

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。

-

-

小学生の時に見ておけばよかったなあ…

-

テスト勉強の役に立ちました。ありがとうございます

-

機体検知管の使い方はなたったけど詳しいことがわかりました!!

-

やかりわすい

-

とても参考になりました

ありがとうございます……!!今度ある実力テスト(範囲は小学校で習ったもの)、頑張ります……

-

石灰水について分かってよかったです。

中学校でたくさんでるそうなので、覚えておきたいと思いました。(小6) -

自学やテスト勉強に使うことができました!!!!!!!

ありがとうございます♪ -

とても分かりやすく、テスト勉強に役立ちました。

教授からも、「いいサイトを見つけたね。」と言われました。 -

テスト勉強に役立ちました!!

ありかとうございます -

とてもわかりやすい

-

すごい役に立ってます。ほんとにありがとうございます。

-

テスト勉強に役立ちました。

ありがとうございました。 -

機体検知管の読み取り方を忘れていたので助かりました!

-

とてもいきます

-

役立った

-

明日テストなのでありがたいです。

-

理科のまとめこれで助かった笑

え、でもちゃんとまとめれててすごっ!U⩌⩊⩌U

小学生の時に見ておけばよかったなあ…