縄文時代とはどんな時代かわかりやすく解説

小学校の歴史で習う縄文時代について、どんな時代なのか?弥生時代との違いは?縄文時代のまとめを、漫画も使ってわかりやすく解説する歴史入門学習ページです。

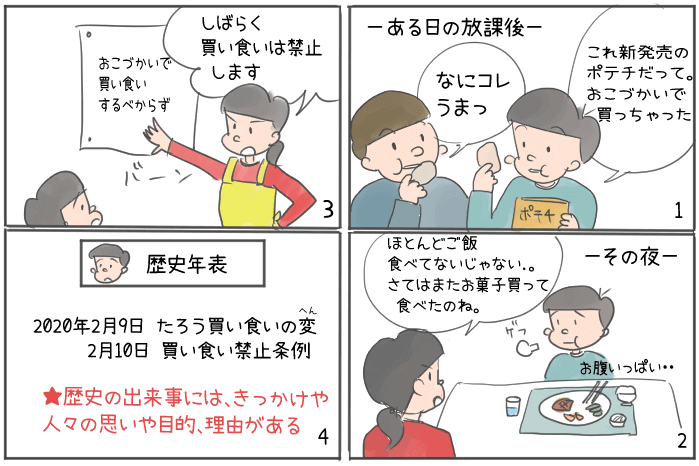

【はじめに】歴史の勉強のコツについて

歴史の勉強は得意!大好きだよ!という子は飛ばしてもらってOK!

先の目次のところまで進んでね。

小学校6年生の社会から、いよいよ歴史の勉強が始まるね。

歴史は覚えることが沢山だから苦手な子も多いのではないかな?

「歴史の勉強は暗記」と思われがちだけど、歴史の勉強で大切なのは、

「なぜそれが起きたのか?(原因)と、その後どうなったか?(結果)」

を理解することなんだ!

歴史って、つまりは昔の人がどうやって生活していたかとか、どんな事件が起きて、それでどう生活が変わったか・・ということを勉強することなんだ。

「何かが起きて、その結果生活が変わっていく」というのは、現代の君たちの日常でも起きていることと同じだね。

何かの法律ができるのにも理由があるし、何かの戦いが起きたのにも理由がある。

その理由を知れば、「なるほど、だからこういう結果になったんだ」と理解しやすいよ。

そうすると、歴史の勉強はただの暗記作業じゃなくなって、まるで物語を読んでいるようになると思うんだ。

そうやって理解したことは、忘れにくくなるよ。

このサイトでは、歴史の

「なぜ」と「どうなった」という「流れ」を理解できるように、漫画も使って説明していくよ。

目次【本記事の内容】

- 1.教科書での説明は?

- 2.縄文時代ココがピンとこない

- 3.縄文時代より前の日本

- 4.土器について

- 5.縄文時代の生活

- 6.まとめ

縄文時代

小学校の教科書ではどう書いてある?

人々は竪穴住居に住み、狩や漁、木の実を採集して暮らしていた。

土器を使って食べ物を煮たり蓄えたりした。

このように狩や漁をして、縄文土器を使っていた時代を縄文時代という。

縄文時代は今から1万2000年ほど前に始まって、1万年近く続いた。

縄文時代

ココがピンとこない!

- いきなり縄文時代から始まるけど、その前は?

日本人ってどこから来たの? - 土器って重要なの?何のために作ったの?

- 縄文時代とか弥生時代とか、なにが違うのかピンと来ない!

難しい言葉だけだと、あまりピンとこないよね。

ひとつひとつ、どういうことなのか詳しく分かりやすい言葉で説明していくよ。

縄文時代より前は?

日本人はどこからやってきたの?

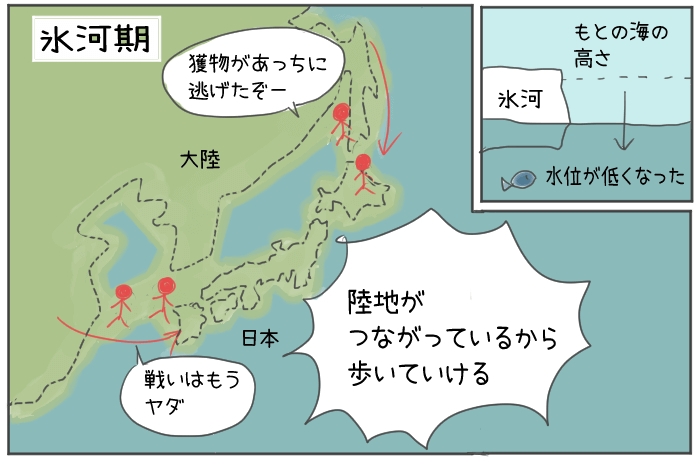

日本人は大陸から歩いてやってきた!

日本人はどこからやってきたか知っているかな??

今は日本は「島国」だよね。つまり、周りは海で囲まれていて、他の大陸へ行くには船や飛行機が必要だね。

でも、大昔のすごーく寒い時期(氷河期)に海の水が凍ってしまって、凍ったぶん、海の高さがぐぐっと低い時があったんだ。

その時は大陸(ロシアや中国がある大きな陸地のこと)とつながっていた んだよ。

そして人類は大陸から歩いて日本へやってきたんだ。

なんで日本にやってきたの?

「獲物を追って一緒にきた」とか「争いから逃げてきた」と言われているよ。

- 大昔、日本と大陸はつながっていた!

- 大陸からヒトが日本へ歩いてやって来た!

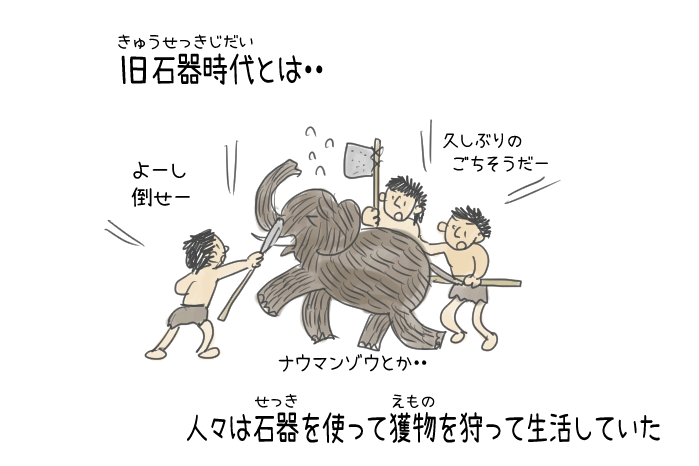

縄文時代より前は「旧石器時代」だった

縄文時代より前、日本人が大陸から日本へやってきた頃のことは、「旧石器時代」と言うんだ。

旧石器時代は、「石のオノとかヤリで、獲物をやっつけて食べていた」時代だよ。

旧石器時代では、獲物をもとめて移動する生活だった

旧石器時代、人々は獲物を狩って生活してたわけだけど、でも、冷蔵庫も無い大昔、お肉ってずっと保存出来る?

うーん・・ずっとはとっておけないね。

腐っちゃうよ。

そうだよね。

ということは、旧石器時代の人々は食べものを「貯めておくこと」ができなかったので、常に食べ物を求めて「獲物を追う生活」を続けなきゃいけなかったんだ。

なので、このころの日本人は獲物を追って移動する生活をしていたよ。

だから、どんどん移動できるように、住むところも、決まったお家ではなく洞窟なんかにとりあえずで住んだりしていたよ。

なんだか落ち着かなそう。

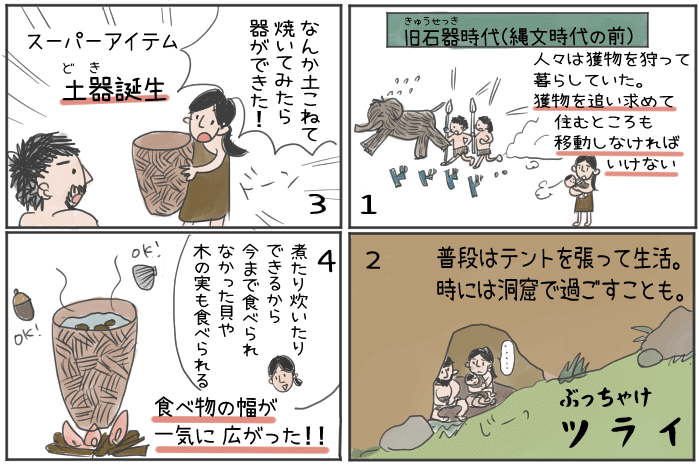

そんな中、人類が手にしたのが「土器」というスーパーアイテムなんだ。

土器が誕生したことで、時代は「縄文時代へ」と移り変わっていくんだよ。

土器が誕生して

縄文時代がスタート

土器とは

「土器」は、粘土(つち)をこねて焼いた、硬い器のことだよ。

なるほど、土の器だから「土器」だね。

土器を作れるようになったことは、ヒトにとって大発明だったんだよ。

でもただの器でしょ?

大発明なんて大げさじゃない??

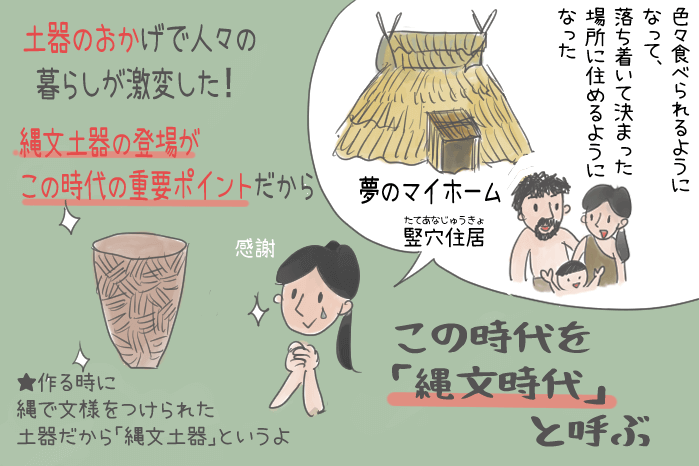

土器のおかげで人々の生活が激変!!

「土器」は、今のキミたちが使っている「ナベ」とか「フライパン」のよう使い方ができるんだ。

土器が誕生したおかげで、人々は「食べ物を煮たり焼いたり」できるようになった んだ。

そうすると、硬い木の実を煮て柔らかくして食べたり、肉でハンバーグのようなものを作ったり、パンのようなものを作ったりできるようになったんだよ。

ということは、食生活(どんなものを、どう食べるのか)がガラリと変わったということ。

こうして、「いつも獲物を追いかける」生活から「食物を料理して保存できる」生活へ、

つまり、

「一箇所に落ち着いて住める生活」になった んだ。

土器・・めっちゃ重要だね。

土器が登場したことで、人々の暮らしが大きく変わったから、ここで区切って「時代が変わった」と考えるんだよ。

歴史では、大きな変化があるごとに「時代」として区切られるんだ。

なので、「縄文土器を使うようになった時代」から「縄文時代」と呼ぶんだね。

なぜ「縄文土器」というの?

では、なぜこの頃作られた土器を「縄文土器」と呼ぶのだろう?

この頃作られた土器には、縄の文様がつけられていたので、縄文土器と呼ぶんだ。

- 土器のおかげで食べ物を煮たり焼いたりできるようになった!

- 土器のおかげで、食べられるものが増えた!

- 狩りをしながら移動する生活から、落ち着いて決まった場所に住めるようになった!

縄文時代ってどんな時代?

弥生時代との違いは?

縄文時代の次に習うことになる「弥生時代」と「縄文時代」の違いはハッキリ分かるかな?

縄文時代はどんな時代なのか、詳しく学習しよう!

縄文時代ってどのくらい昔なの?

なるほど。

ところで、縄文時代っていつ頃のことなの?

縄文時代は、今から1万2000年ほど前に始まって、1万年近く続いたんだ。(2019年現在)

ええっ

そんな昔のこと、どうして分かるの??

そんな昔のことが分かるのは、「遺跡」のおかげなんだ。

遺跡とは

遺跡というのは、その頃の人々が暮らしていた様子が残っている場所や建物のことだよ。

「遺された跡」だから「遺跡」なんだね。

その頃の人々の暮らしていた様子が残っているんだから、その「昔の人々たちの生活がどんなだったか」を調べるのにピッタリだよね。

たとえば、「縄文時代の人々の生活がどうして分かったか」というと、

遺跡から「縄文土器」が出てきたので、「この頃に土器が登場した」とか、

「火を起こした跡の土の焦げ」から「土器を使って料理をしていた」とか、

「土を掘り下げた(掘ってくぼみを作ること)あと」から、この頃のヒトは「土を掘ってくぼみを作って、植物で屋根を作った「竪穴住居」に住んでいた」ということが分かったり、

「お墓のあとが沢山」あるので、「人の集団がそこで長いあいだ暮らしていた」ことが分かったりしたんだ。

遺跡を調べれば、その時代の生活や、その時代が何年くらい前か分かるんだよ。

君の部屋のゴミ箱から出てきたものを見れば、

君が何をしたか、いつぐらいに何を食べたかが分かったりするでしょ(笑)

遺跡も、「その時代の人々が暮らしていた跡」だから、遺跡から出てくるものを調べれば、その時代の人々が何をして、何を食べていたか・・などが分かるんだよ。

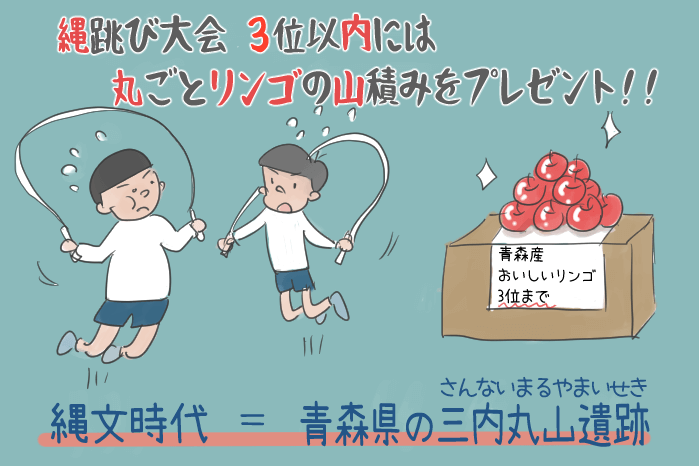

縄文時代のことがわかる遺跡はどこ?

縄文時代の遺跡で日本で一番大きいものは、青森県にある「三内丸山遺跡」だよ。

この「三内丸山遺跡」は中学でもテストで出たりするから今覚えてしまおう。

語呂合わせを考えてみたよ。

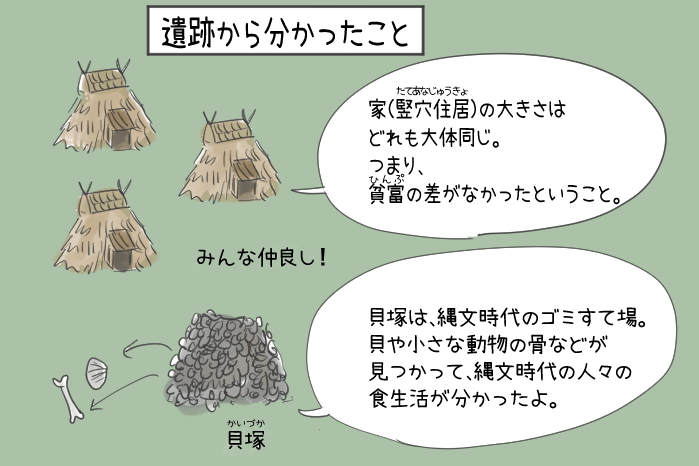

縄文時代の遺跡では、「貝塚」というものが見つかっているんだ。

貝塚は、縄文時代の人々が貝を煮て食べたあと、その貝殻をまとめて捨てていた場所で、貝殻が積み上がって塚(もりあがりのこと)が出来ているんだ。

貝塚から出てきた食べ物のゴミ(貝殻や、動物の骨など)を見て、縄文時代の人々は貝や木の実、小さな動物を狩って食べていた ことがわかっているよ。

縄文時代の特徴は

「みんな平等」!

遺跡から、縄文時代の生活でわかったことが他にもあるよ。

まず、「家の大きさが皆だいたい同じ」

家の大きさがみんな同じということから何がわかるかな?

家の大きさに差がないということは、

「貧富の差」とか「偉い人」とかが無かったということ。

縄文時代では、みんなが平等だった んだ。

この「みんなが平等だった」というのは、これから先に勉強する弥生時代との大きな違いだよ。

余裕があったら読もう!

遺跡からわかった縄文時代のこと

縄文時代には、石器の材料として「黒曜石」がよく使われていたよ。

ところが、有名な場所は、北海道の置戸(おけと)、白滝(しらたき)、長野県の霧ヶ峰(きりがみね)、星糞峠(ほしくそとうげ)、佐賀県の腰岳(こしだけ)日本で黒曜石が取れる場所 ではないところの遺跡から黒曜石を使った石器が出たりしたんだ。

※色がついている単語は、タップ(クリック)すると、詳しい情報が出てくるよ。

ということは、縄文時代の人々は、お互い遠いところに住んでいる人同士で「物の交換(交易)」をしていたということも分かったんだよ。

ちなみに、縄文時代の日本の人口(日本にいる人の数)は約26万人といわれているよ。

現在(令和元年)は1億2600万人だから、まだまだ少ないね。

- 縄文時代の特徴①「縄文土器を使っていた」

- 縄文時代の特徴②木の実や貝をとって煮たり焼いたりして食べていた

- 縄文時代の特徴③「みんな平等だった」

縄文時代

6年生はここを押さえればOK!

※赤いキーワードは必ず覚えよう!

- 縄文時代の始まりは1万2000年前

- 縄文時代は1万年続いた

- 縄文土器が出来たことで、食生活が変わった

- 食生活が代わり、決まったところに住むようになった

- 竪穴住居に住んでいた

- 貝塚から、縄文時代に何を食べていたかがわかった

- 縄文時代の人々は、みんな平等だった

- 縄文時代の代表的な遺跡は青森県の「三内丸山遺跡」

次は「弥生時代」について解説するよ!

運営者情報

ゆみねこ

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。

-

-

分かりやすいです。ありがとうございます。

ちなみに、黒曜石は長野県の諏訪の近く、星糞峠で採取されていました。昨日のブラタモリで放送されていました。 -

とてもいいページですね。

-

とてもいいページですね。

-

わかりやすくて助かります!

-

わかりやすくて助かります!

-

o

-

o

-

こんなサイトを探してたんですよ!

めっちゃ助かります。 これからもつかっていきたいです -

こんなサイトを探してたんですよ!

めっちゃ助かります。 これからもつかっていきたいです -

よくわかる

-

面白くてわかりやすいです!

-

とれも分かりやすくすごく勉強になりました!ありがとうございます

-

とれも分かりやすくすごく勉強になりました!ありがとうございます

-

とれも分かりやすくすごく勉強になりました!ありがとうございます

-

色々分かりやすく解説してくれてありがとうございます

-

いつも、イラスト付きでありがとうございます。

-

滅茶苦茶わかりやすく、しかもイラスト付きで、、、、ありがとうございます!いつも使わせてもらっています!自習ノートで写してもらっているんですが、yuminekoさんがおすすめする自習ノートの書き方教えて欲しいです!

-

わかりやすく、とてもおもしろかったです。

ありがとう -

とても面白かった!

ありがとうございます

ウレシイ -

今まで知らなかったことがたくさんわかりました!

ありがとうございます!!

これからもわからないことがあったら教えてください! -

今まで知らなかったことがたくさんわかりました!

ありがとうございます!!

これからもわからないことがあったら教えてください!

面白かったです -

今まで知らなかったことがたくさんわかりました!

ありがとうございます!!

これからもわからないことがあったら教えてください!

面白かったです

daisukidesu -

小学校教員です。とても分かりやすいので、授業の参考になっています。ありがとうございます!!

-

漫画みたいなのが面白かった。

ずっとわからなかったことがわかった。 -

わかりやすかったです

ありがとうございます -

わかりやすかった

-

とても勉強になりました。

ありがとうございます! -

わかりやすかった

-

すごくわかりやすく見ただけで学校に行きたい気持ちが強くなり楽しく見れてこころよく思います。ありがとうございます 6年生 yuyuより

-

よくわかるーーー

-

絵もあって、めっちゃわかりやすかった。

縄跳び大会三位以内に入れば、りんごの山積みプレゼントというのがわかりやすくてこれからもみんなに広めていきたいと感じました。

縄文時代の人々の暮らし方にとても心を動かされました。

ありがとうございました。 -

わかりやすい。

-

ありがとうございます。

明日社会のテストで不安でしたが分かりやすく解説されていたのでよくわかりました -

(≧∇≦)b

-

わかりやすかったです。

こういうページをさがしてました。

ありがとうございました。 -

夏休みの自由研究、これで乗り切れたー! マジ感謝してます!

-

勉強なんてつまんなかったけど、楽しく学べた。

-

ぞうさんあくび

-

わかりやすかったです

授業で習って分からなかったところがしっかり理解できました!!

これからもがんばってください。 -

わかりやすかったです。

私は今年6年生で受験をするので参考にさせてもらいました。

私からの視点で土偶のことについても書いたらなーと思いました

ありがとうございました -

教科書に載っているものも載っていないものもまとまっていてわかりやすかった。

-

わかりやすかったです。(4年)

-

-

わかりやすくて参考になりました。

学校の授業では、ただ時代の順番だけを覚えさせられたな~

こんな理由だったのかと納得

(ちゃんと先生が教えてくれていたかもしれないけど) -

歴史が好きなので、授業がつまらなく、詳しく知れて、とても楽しいですありがとうございます。もっと歴史の説明をお願いします。

-

とてもわかりやすいです。

-

その通り

-

その通りですがもっといいページを最近見つけました

-

-

おもんなクテ覚えれないからもうちょっと面白くしてほしい

-

これぐらい面白い

-

分かりやすくてたすかってます!

復習でたくさんおもいだせました!

中1もがんばります!-

まじわかりやすくて小学生の私でも理解できちゃう

-

-

授業で勉強しましたが、復習して、まとめをするときなどにやくにたちました。

テストでも良い点数を取ることができました。

本当に分かりやすかったです。ありがとうございました。

-

良い

-

良かったです。

-

とても分かりやすかったです。ありがとうございます。

分かりやすいです。ありがとうございます。

ちなみに、黒曜石は長野県の諏訪の近く、星糞峠で採取されていました。昨日のブラタモリで放送されていました。