弥生時代とは?縄文時代との違い・米作り・土器について解説まとめ

弥生時代とはどんな時代なんだろう?小学生にもわかりやすく漫画を使って簡単に解説。縄文時代との違い・米作り・弥生土器など、弥生時代についてまとめています。

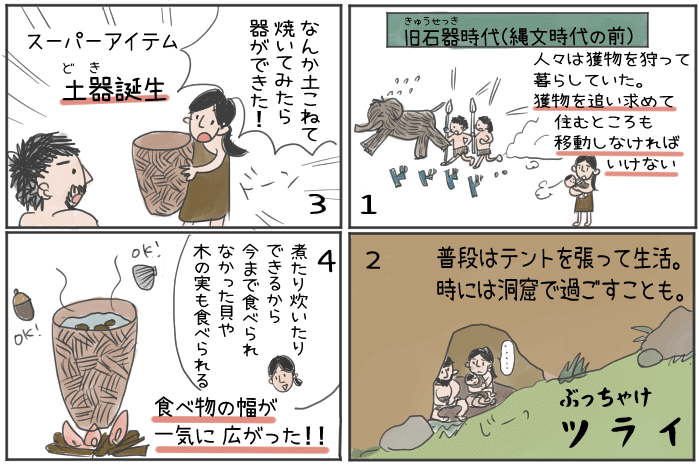

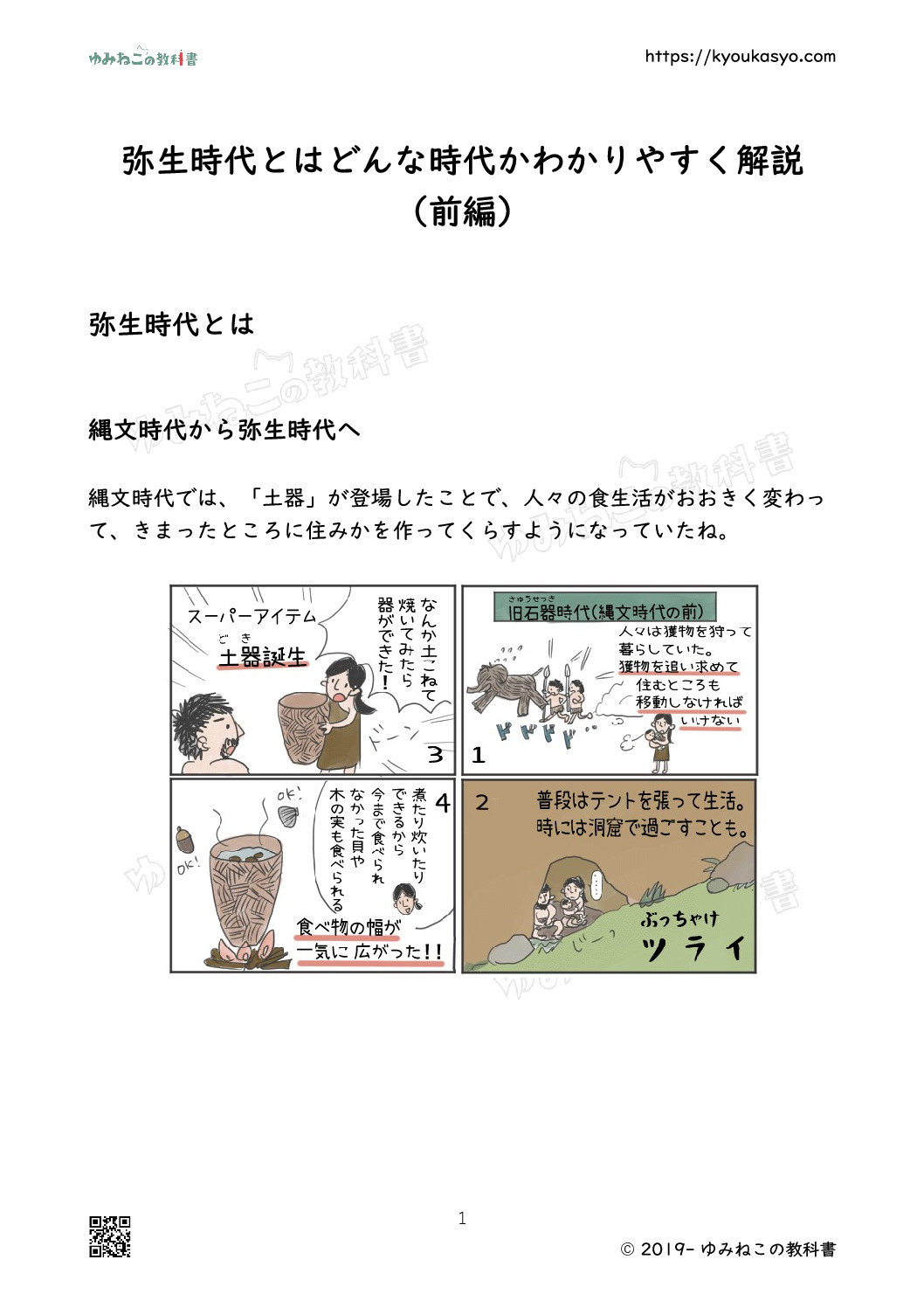

弥生時代とは(縄文時代から弥生時代へ)

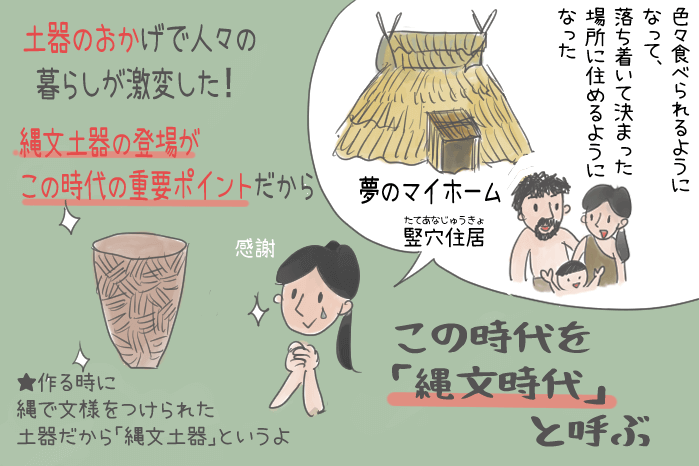

縄文時代では、「土器」が登場したことで、人々の食生活がおおきく変わって、きまったところに住みかを作ってくらすようになっていたね。

縄文時代についてよくわからなかったら、縄文時代について解説しているページを確認しよう!

弥生時代になると、人々はお米を作るようになって、また生活が変わるんだ。

それなんだけど、なんで急に米作りがはじまったんだろう?それに、それってそんなに重要なことかな??

弥生時代、ココがピンとこない!

- 弥生時代になったら急に米を作りはじめたけど、なんで?

- 米を作りはじめたことって重要なの?

- 「弥生」ってなに?なんで弥生時代というの?

弥生時代と米作り

ギモン①どうして急に米作りがはじまったの?

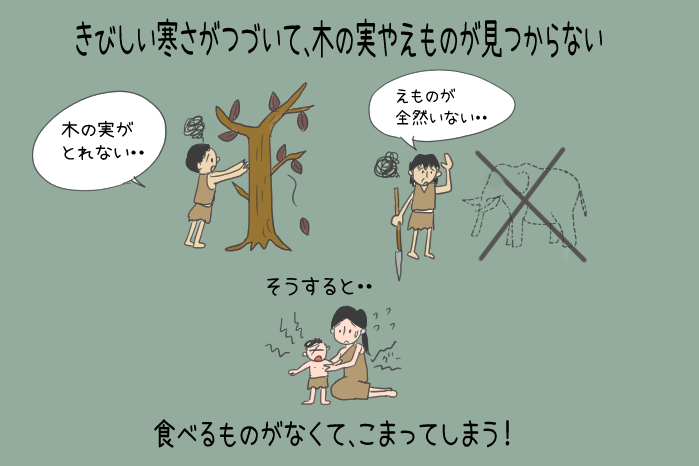

縄文時代の人々が「こまっていた」こと

縄文時代の人々の食材はなんだったかな?

山にいる動物や、海でとれる魚、貝、木の実なんかだったよね。

つまり「自然」の中にあるものだよね。

ということは、「どのくらい食べられるか」は、自然次第(つまり、人間の力で変えることは難しいということ) だったんだ。

たとえば、きびしい寒さがつづいてしまうと、自然にとれる木の実なんかも少ないし、動物や魚の数もへってしまうよね。

そうすると、あっという間に人々も食べる物がなくなって、こまってしまう生活だったんだ。

縄文時代の人々が「こまっていた」こと

縄文時代の人々の食事は、自然に左右されるものだったので、食べ物がなかったりして不安定だった!

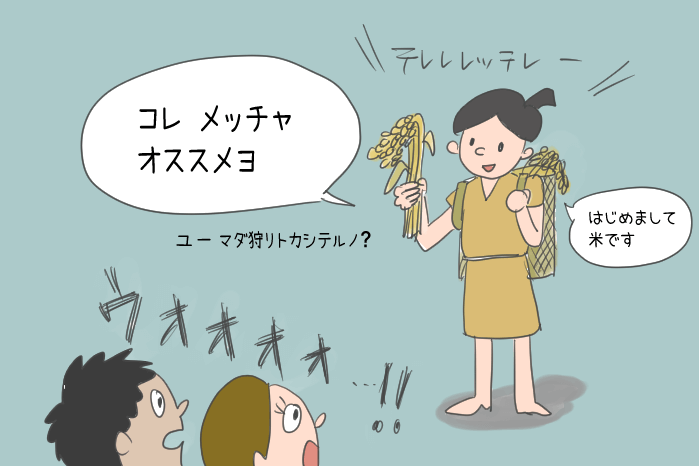

神アイテム「米」の登場!

そんなふうに、こまりきっていた縄文時代の人々のところへ、中国・朝鮮から「渡来人」がやってきたんだ。

「渡来人」というのは(海を)渡って来た人のことだよ。

大陸(ここでは、中国や朝鮮のこと)では、すでにお米を作っていたので、渡来人たちは「お米を育てる知識と技術」を持っていたんだ。

お米だったら自分たちが管理すれば安定して食べ物が手にはいるし、長いあいだ保存できるから、いざというときに蓄えておくこともできるよね。

「食べ物が見つかるか不安定でこまっていた」ところに、「安定して食べられる米」がやってきて、人々の生活がまた激変したんだね。

だから米作りが時代の区切りになっている んだね。

渡来人が米作りを教えてくれて、食生活が安定したのが、弥生時代のはじまりなんだね。

こういうワケだった!

- 縄文時代の食べ物は自然にとれるものなので、安定して食べられなかった!

- 大陸から渡来人がやってきて、お米の作り方を教えてくれた!

- お米なら自分たちで育てられるから、食生活が安定した(弥生時代スタート)!

弥生時代と縄文時代の違い

弥生時代と縄文時代の違いのひとつは、「身分」とか「貧富の差」があるかどうかなんだ。

縄文時代では、みんなが平等だったね。

弥生時代になると、どうして貧富の差が生まれたのかな?

お米がたくさんとれるように、チームで作ろう!(むらの登場)

「安定して食べ物が手に入る!」と人々はよろこんで米作りに力を入れるようになった。

お腹いっぱい食べるには、できるだけたくさんお米がとれたほうがいいよね。

そのためには、「1人」とか「家族だけ」で米作りをするより、たくさんの人が集まって一緒に作ったほうが作業も効率的 (効率がいいこと)だね。

だって、みんなで協力すれば大きな水田が作れるし、水田が大きければ大きいほど、お米もたくさんとれるよね。

だから、米作りをはじめた弥生時代の人々は、集まって「むら」というグループを作って米作りを始めた んだ。

つまり、「チームプレイするようになったんだよ」

チームをまとめるリーダーが必要だよね!(指導者の登場)

ちょっとここで「身近なこと」で想像してみよう。

たとえば学校でも、「チームで協力して活動する」ときってあるよね。

部活とか、委員会とか・・。

そのとき、「部長」とか「委員長」なんて「リーダー」を決めるよね?

だって、みんなをまとめたり指示してくれる人が必要になるからね。

昔の人もおんなじ。「みんなで協力して米作りをしよう!」となった結果、

みんなをまとめたり指示してくれる「リーダー(指導者)」が現れた んだ。

リーダーなんだから偉いんだ!(貧富の差の登場)

そして「リーダー」というからには、

「おれはリーダーだぞ!」と、「えばる人」も出てくる。

「おれはリーダーだからちょっと米を多めにもらうぞ」とか、

「みんなより綺麗な服を着なきゃ!」とか考えるようになって、

とうとう「偉い」とか「貧富の差」というものが出来てしまった んだ。

これが「人々はみな平等」だった縄文時代と大きくちがうポイントだよ。それに、これからの日本の動きに大きく影響するから注目しておいてね。

みんなで協力して米作りをすることで、リーダーが現れ、貧富の差が生まれたんだね。

こういうワケだった!

- チームプレイでお米作りをするようになった

- チームをまとめる「リーダー」があらわれた

- リーダーが偉くなって、「貧富の差」が生まれた

- 貧富の差が出来るキッカケになった米作りって重要!!

「弥生時代」の由来とは

ところで、なぜ「弥生時代」というのかな?

「縄文時代」は「縄文土器」を使っていた時代のことだったよね。

弥生時代もおなじ。

「弥生土器」を使っていた時代だから「弥生時代」という んだよ。

※最近は弥生土器を使っていたかどうかよりも「米作りが中心になった頃」を「弥生時代」とする考え方もあるよ。

では弥生土器はなんで「弥生土器」というのか?

それは、東京にある「弥生町」というところの貝塚で発見された土器だからなんだ。

米作りが中心になった時代は、弥生町の貝塚で発見された弥生土器が使われていたので「弥生時代」と呼ぶというわけだね。

こういうワケだった!

- このころ使っていた土器が「弥生町」の貝塚で発見された!

- 弥生町で発見されたから、「弥生土器」と呼ぼう!

- 弥生土器を使っていた時代だから、「弥生時代」と呼ぼう!

縄文土器と弥生土器の違い(余裕があったら読もう!)

縄文土器と、弥生土器の違いについて、「デザイン」「作り方」「使い方」に注目してまとめたよ。

| 縄文土器 | 弥生土器 | |

|---|---|---|

| デザイン | 口が広くて底が深い「深鉢型」。 儀式にも使われたから、デザインが凝っているよ。 | ツボ型、深鉢型、脚のついたお皿など。 お米を蓄えたりするのにツボになっていたり、煮炊きするのに深鉢だったり、食事するためのお皿にしたりしていたよ。 |

| 作り方 | 土器をかさねて火を燃やして、むき出しで焼く「野焼き」焼きムラができるから壊れやすいよ。 | さらに土で覆って、ドームのような形で焼く。均一に焼けるから丈夫。 |

| 使い方 | 食べ物の煮炊き、神様の儀式など。 | 食べ物の煮炊き、貯蔵、お皿。 なのでデザインはシンプルで実用的だよ。 |

6年生はここを押さえればOK!「弥生時代」まとめ

弥生時代のまとめ

※赤いキーワードは必ず覚えよう!

- 始まりは紀元前500年ほど

- 中国や朝鮮から米作りが伝わったことで、暮らしが安定した

- 米作りを伝えた人々を「渡来人」と呼ぶ

- 「むら」を作り、みんなで協力して暮らすようになった

- 米作りをまとめる指導者が現れた

- 貧富の差や上下関係が生まれた

- 弥生土器を使っていた

次は弥生時代の後編について解説するよ!

運営者情報

ゆみねこ

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。

-

-

私もです!!

-

私もです‼︎

-

-

私もです!

-

-

もう少し詳しくできませんか?無理???????

-

たしかに隆!

-

-

ありがとうございます。とても、分かりやすいです。本当にありがとうございました。

-

イラスト付きで、とても良くわかった

-

イラストもあったしね(^人^)

-

一部採用させてもらってもいいですか?

-

弥生時代のもう少し先も知りたいです

-

-

分かりやすかったです

ありがとうございます -

いつもこれで勉強しています。

わかりやすいので、勉強はかどります。

またよろしくお願いします。

待っていまーーーす‼️ -

wakariyasui

-

とてもわかりやすくいつも家庭学習のときに参考にさせてもらっています!

-

すごくわかりやすかったです。参考にさせていただきます!

-

すごくわかりやすかったです。参考にさせていただきます!

-

社会の新聞作りで困っていたところにこのサイトをみつけて書く時のヒントになりました!とても分かりやすくていちいちまとめていたりイラストがあってわかりやすかったです!

-

わかりやすかったです

ありがとうございます~ -

Gさんてジャイアンですか?

-

イラスト付きで自然に頭に入る!

-

わかりやすく、子供にもわかりやすい!嬉しい(ありがたい) ・ ・

( 3 ) -

時間がないためもっと短くしてほしいです

-

時間がないのでもっと短くわかりやすくしてほしい

-

ちゃけば歴史苦手だったんで、よくわかりました。

-

かなりわかりやすく、苦手をすぐに克服できるようなまとめ方でした。とても素晴らしいです。

-

めちゃわかった!ありがとう!

-

面白くてよかったです。 渡来人のことがよく分かったと思います。

-

とてもべんきょうのさんこうになります

-

いつもテスト勉強にとても役立っています本当に分かりやすくて有難いです

-

4コマ漫画でわかりやすく説明していてわかりやすかったです

-

-

とてもわかりやすかった

-

すごく分かりやすいです〜〜〜〜〜〜〜〜〜

他の時代もあるんですか? -

夏休みの宿題に使わせて貰いました。ほかの時代も使わせてもらってます。めっちゃまとめてあって分かりやすいです。ありがとうございます。

-

わかりやすかった

-

わかりやすいけど指導者のその後どうなったか知りたい

-

夏休みのワークの問題のヒントになりましたありがとうございます

-

卑弥呼は何時代?

-

イラストが添えてあってわかりやすかったです!!!

ぶっちゃけ,学校の先生の話ってよくわかんなかったからちゃんと理解できてよかったです! -

やはりとても詳しく知れてよかったです。イラストもあって神!これからもよろしくお願いします。とても続きが気になります!

-

とてもよいと思います。

6年より -

イラストついててよかった。

-

とても分かりやすかったです✨。社会の時間に、弥生時代をまとめたのですが、このサイトを参考にしたら、とても綺麗にまとめられました。イラストも可愛いのでわかりやすかったです。

1つ言わせてもらうと(上から目線ですいません)、もう少し、なんというか・・・表(?)みたいなものを増やしていただけると、もっとわかりやすくなると思います。

他の時代も参考にしたいと思うので、これからもがんばってください❗ -

歴史のテスト勉強に役立ちました。

-

自学に使ってます。とても分かりやすくて助かっています!ありがとうございます。

-

中学受験勉強をしている時に見つけました。

とても見やすくてわかりやすかったです!

参考になりました!

ありがとうございました‼️-

マジでそれっす

サンキュー

-

-

わかりやすかったです!

-

めっちゃわかりやすい

-

わかりやすかったです

-

がんばれファイト

-

ありがとうや

-

面白かった

-

マンガ出かかれててわかりやすかったです!

-

とても分かりやすく、小学6年生ですがとてもわかりました。

今、弥生時代のことを勉強しているので、頑張ります! -

漫画や絵などで説明されてと手間わかりやすかったです。大事なポイントもまとめてくれているので、覚えやすかったです。

-

自学に使わせてもらいました!!

すごくわかりやすかったです。 -

中1の勉強に助かりました

わかりやすかったでs