「建武の新政」とは?内容まとめ・終わった理由をわかりやすく解説

中学歴史で学習する「建武の新政」について、建武の新政とは何時代のいつ、誰が行ったのか、建武の新政の内容をわかりやすく簡単に解説するよ。

建武の新政の語呂合わせや、終わった理由(失敗理由)についてもくわしく紹介しているよ。

中学歴史「建武の新政」テスト対策ポイント

※赤いキーワードは必ず覚えよう!

- 後醍醐天皇は、楠木正成、新田義貞、足利尊氏を味方につけて1333年に鎌倉幕府を倒した。

- 鎌倉幕府を倒したあと、後醍醐天皇は年号を「建武」と定めた。

- 後醍醐天皇が新しく始めた政治を「建武の新政」と呼ぶ。

- 天皇中心の建武の新政は特に武士たちの反感をかった。

- 武士たちは武家の政治の復活を望んで足利尊氏を支持するようになった。

- 足利尊氏は後醍醐天皇に反して京都に新しい天皇を立てた。

- 足利尊氏にやぶれた後醍醐天皇は奈良の吉野へ逃げた

このページでは、中学歴史のうち、鎌倉幕府を倒した後醍醐天皇が行った「建武の新政」について、中学で覚えなきゃいけないことに絞って解説するよ。

中学で習う歴史は、小学校で習った内容がベースになっているよ。

まずは、このサイトの6年生歴史の「室町幕府」の解説ページも合わせて読んでみよう!

中学ではコレがプラスされる!

- 後醍醐天皇に味方した人物の名前

- 後醍醐天皇が行った政治を「建武の新政」と呼ぶこと

- 建武の新政の内容

- 建武の新政の問題点

- 二条河原の落書について

後醍醐天皇とは

ザックリいうと

鎌倉幕府を倒して、天皇ファーストの政治をおこなおうとしたパワフルな人!!

建武の新政を行ったのは、後醍醐天皇。

後醍醐天皇が建武の新政をおこなうまでの流れを復習しよう。

「交代で天皇」ルールなんてムシムシ!

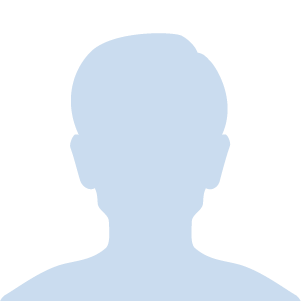

後醍醐天皇が天皇に即位した時、天皇家には「持明院統」と「大覚寺統」の2つの血すじがあって、それぞれの血すじから「交代で天皇になる」というルールができていたよ。

どうしてそんなルールがあったかは、次の「南北朝」についての学習ページで詳しく説明するよ。6年生歴史の「室町幕府」の解説ページでも簡単に解説しているので、気になる場合はチェックしてみてね。

後醍醐天皇は「大覚寺統」の血すじ。

即位すると、

「やっと自分の番が来た!これからは自分の血すじだけで天皇を続けさせよう!」

「交代ルール」を管理していたのは、幕府だったんだ。

だから、後醍醐天皇は邪魔な存在の幕府を無くしたいと考えたよ。

倒幕計画を立てるが、2度失敗する

そして幕府を倒そうとするんだけど、1度目は計画がバレて失敗、2度目は戦いに負けて失敗。

後醍醐天皇は幕府によって「隠岐」に流されてしまった。

天皇からも退位させられてしまったよ。

代わりに持明院統の光厳天皇が即位したよね。

そんな中、鎌倉幕府がピンチに

→後醍醐天皇「チャンス!」

そんな中、「元」が日本に攻めてきたんだ。

なんとか日本を守り抜いた鎌倉幕府だったけれど、そもそも外国から攻めてきた元を追い返しただけだったから、この戦いによって新たな土地などを獲得したワケじゃなかったね。

だから、一生懸命戦ってくれた御家人に対して、幕府は十分な「ご恩」、つまり土地などを褒美としてあげることが出来なかったんだよね。

その結果、幕府と御家人の結びつきが弱くなってしまった。

そのスキを見逃さなかった後醍醐天皇。

隠岐から脱出した後醍醐天皇は、1333年にとうとう鎌倉幕府を滅ぼすんだ。

この時、もともとは鎌倉幕府の御家人だった「足利尊氏」が後醍醐天皇の味方についたりしていたね。

足利尊氏は、お父さんの喪中なのに強制的に戦いに参加させた幕府に反感をもって、幕府を裏切ったと言われていたね。

後醍醐天皇が新しい政治をスタート!(建武の新政)

みごと幕府を倒した後醍醐天皇は、天皇中心の政治を新しく始めたよ。

後醍醐天皇が幕府を倒して新しい政治をおこなうことになった流れをざっと復習したら、いよいよ「中学でプラスされる学習」について解説するよ!

楠木正成と新田義貞について

プラスされる学習➀は、楠木正成と新田義貞について。

ザックリいうと

幕府を倒す時に味方した「楠木正成」と「新田義貞」という人がいた!

幕府を倒す時に、後醍醐天皇に味方した「足利尊氏」のことはもう学習したね。

あと2人、重要な人物がいて、中学で習うことになるんだ。

河内の悪党「楠木正成」

鎌倉時代、鎌倉幕府のいうことを聞かない武士の集団が登場したんだ。

それを「悪党」と呼ぶよ。

悪党とは言っても、今みたいな「犯罪者」みたいなイメージじゃなくて、ただ「幕府のやり方におさまらない者たち」という意味だよ。

そんな悪党の中でも、河内の国で悪党として有名だった「楠木正成」という人物がいたんだ。※「本当は悪党じゃなかった」という説もあるけどね。

楠木正成は、変わった戦術が得意だったので、それに目をつけた後醍醐天皇から声をかけたというわけ。

今では、楠木正成は日本歴史史上最大の「軍事的天才」と評価されているんだ。

戦いの神様の化身とも言われているよ。

幕府との戦いでは、ワラ人形に鎧を着せて、敵をおびき寄せたところに上から岩を落としてやっつけるなんて驚きの戦法を使って大活躍したんだよ。

そうそう、有名な「楠公飯」も、楠木正成が発明したものなんだ。

とても魅力的な武将だったんだね。

楠木正成は後醍醐天皇にとても信頼されて、戦いはもちろん、新しい政治でも色々な役職で活躍したんだ。

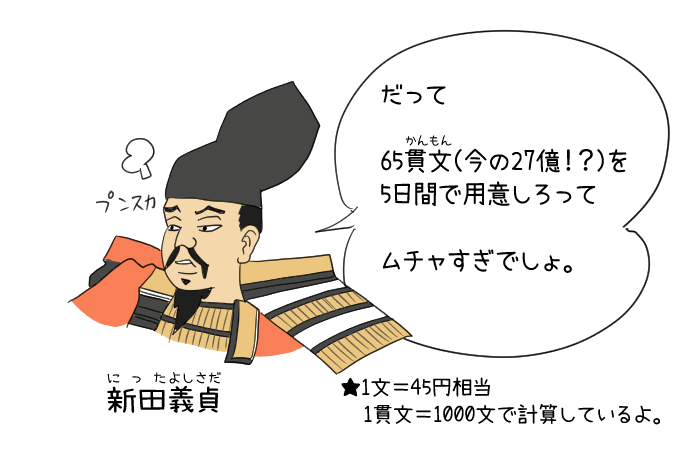

鎌倉幕府の有力な御家人だった新田義貞

新田義貞は足利尊氏とおなじく「源氏の子孫」で、もともとは鎌倉幕府の有力な御家人だったよ。

新田義貞はどうして幕府を裏切ったの?

楠木正成との戦いで大変だった幕府は、戦いのための資金がたくさん必要になったとき、新田義貞に資金を調達(用意すること)するよう強制したんだって。

それで、納得がいかなかった新田義貞は後醍醐天皇側について幕府を倒したということだよ。

それは確かに嫌だよね。

幕府を倒す時、足利尊氏は京都の「六波羅探題」を攻め落としたね。

実際に鎌倉に攻め入って鎌倉幕府14代執権の北条高時を倒したのは新田義貞だよ。

建武の新政とは

2つめのプラスされる学習は、今回の学習のメイン「建武の新政」とはどういうことかについて。

ザックリいうと

幕府を倒した後醍醐天皇が新しく始めた政治のことを「建武の新政」と呼ぶだけ!

後醍醐天皇は新しい政治をおこなうために、年号を新しく「建武」にしたんだ。

「建武」元年に新しく始められた政治だから、「建武の新政」と呼ぶんだね。

ところで建武の新政はいつ、何時代に行われたの?

後醍醐天皇による建武の新政は、鎌倉幕府が滅亡した翌年1334年に行われたよ。

なので、まず「鎌倉時代」ではないね。建武の新政が失敗して、1336~1337年に後醍醐天皇が吉野に逃れて南朝と北朝に分かれると南北朝時代となるので、厳密には南北朝時代でもないよ。(けれど、広い意味で南北朝時代に含むとされているよ)

室町幕府は1338年なので、「室町時代」でもないので注意しよう。

建武の新政の語呂合わせ

- (1)人、(334)さあ見よ建武の新政

- (13)いざ(34)見よ建武の新政

などがよく使われるよ。

ちなみに、「(1336)いざ去ろう吉野へ」で、後醍醐天皇が吉野へ逃れる年号も一緒に覚えてしまうと良いかもしれないね。

後醍醐天皇が考えていた新しい政治の理想とは?

後醍醐天皇は、天皇をさしおいて「武家」が政治をすることや、退位した上皇が政治の実権を握ること、有力な貴族が政治をいいようにすることを嫌ったんだ。

つまり、

- 武家が政治をする→「幕府」

- 上皇が政治の実権を握る→「院政」

- 貴族が政治をいいようにする→「摂関政治」

を認めなかったんだよ。

後醍醐天皇の憧れ「醍醐天皇」

第60代天皇に醍醐天皇という天皇がいたんだけど、醍醐天皇は摂政と関白をおかずに、「天皇自身が政治をおこなう」親政を行ったんだ。

後醍醐天皇の名前は、この「醍醐天皇」に「後」をつけた形になっているね。

天皇の名前は諡号(天皇が亡くなった後に、その天皇のイメージや、人生に関係のある言葉を名前としてつける)と、追号(天皇の住んでいた土地や寺の名前からつける)があるんだ。

醍醐天皇の名前は、縁のあった「醍醐寺からつけられたと言われているよ」

このように名前は普通「亡くなったあと」につけられるんだけど、時々「自分で好きな名前をつけておきたい!」という天皇がいたんだ。

たとえば、「尊敬している天皇の名前を自分にもつけたい!」というパターンもあった。

その時は、その天皇の名前の前に「後」をつけるという方法を使うんだ。(「加後号」というよ。)

※自分でつけたいと言っていなくても、住んでいた土地が同じだったから同じ名前をつけるしかなくて、区別するために「後」をつけるパターンもあるよ。

後醍醐天皇はこのパターン。

「親政を行った醍醐天皇の名前をつけたい!」ということで、「後醍醐天皇」になった、というわけ。

この加後号の天皇は、他だと「後白河天皇」とかだね。

後白河天皇も平氏とトラブルを起こしたり色々エピソードが豊富だよね。

自分で名前をつけておきたい!と考える天皇には、「パワフルな天皇」の場合が多いとのことだよ(笑)

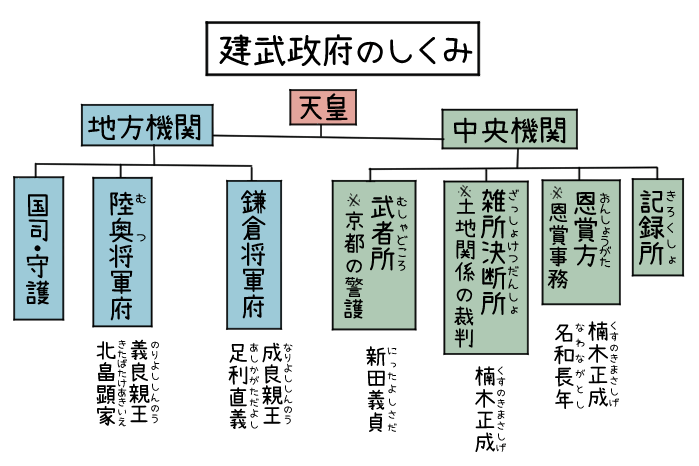

建武の新政の政府の仕組み

3つめにプラスされる学習は、「建武の新政」の政府はどういう仕組みになっていたか。また、どんな政治の内容だったのかということ。

ザックリいうと

「全部自分が中心になって決める!」独裁政治で人々の反感をかってしまった

政府の仕組み

建武の新政の特徴➀政治は天皇みずからがおこなう「親政」!

くりかえし説明しているように、後醍醐天皇がとてもこだわったのは「天皇自身」が政治をおこなうこと。

なので、「院政」は認めなかったよ。

建武の新政の特徴➁幕府・摂政・関白は廃止!

やはり「天皇自身」が政治をおこなうには、「武家が政治をおこなう幕府」も、「有力な貴族が政治に口出しする摂政や関白」も認めなかったよ。

建武の新政の特徴③土地が持てるのは「天皇が認めたものだけ」

土地を自分のものにするためには、天皇が出す綸旨(天皇の命令で発行する文書のこと)が必要というルールを作ってしまったんだ。

でもコレが大不評。

なぜかというと、鎌倉時代に作られた「武士の法律」だった「御成敗式目」では、「20年間土地を実際に支配していた場合、その土地の所有権は変更できない」つまり、土地が確実に自分のものになるというルールがあったんだ。

なのに、「これからは天皇の綸旨がないとダメ!」なんて言われてしまったら、せっかく安心して自分のものだと思っていた土地が、「やっぱり認めない」なんて言われてしまうかもしれないよね。

そもそも、綸旨を出してもらうためにイチから土地の所有権を確認してもらうなんて、それだけでみんな大変だったんだ。

それは不満爆発だよね。

建武の新政の特徴④平安時代から続いてきた人事のルールを無視!

朝廷では、色々な役職があるよね。

この役職には、「官位相当制」という平安時代から続いてきた人事のルールがあったんだ。

官位の「位」はつまり「ランク」のこと。

官位の「官」は「官職」、つまり今で言う「大臣」とか「官房長官」のような「役職」のこと。

飛鳥時代、聖徳太子が「冠位十二階」を作ったよね。これをもとに日本では「位」制度が出来ていったんだ。

身分や活躍などに合わせて「位」をもらうことができて、その「位」に合った役職につくことができるルールが「官位相当制」なんだよ。

でも、後醍醐天皇は「位」に関係なく役職を与えてしまったんだ。

コレにも納得がいかない人が続出だったよ。

建武の新政が終わった理由

ザックリいうと

独裁政治!大混乱!えこひいき!自分勝手!でみんなカンカン

そんな後醍醐天皇の政治のやり方には色々問題点が続出。

「天皇がみずからする政治しか認めない」というのは「独裁的だ!」と批判を受けたし、せっかく持っていた土地が「やっぱり認めないよ」なんてことになったり、位に関係なく後醍醐天皇にとって都合の良い人が重要な役職についちゃうし・・・

みんな大混乱。

他にも、貴族や寺社、一部の武士ばかりを優遇して恩賞を与えたり、大内裏(皇居のこと)をつくらせようとして地頭にその費用を負担するよう命令したり・・・

なんだか自分勝手な政治というイメージだね・・

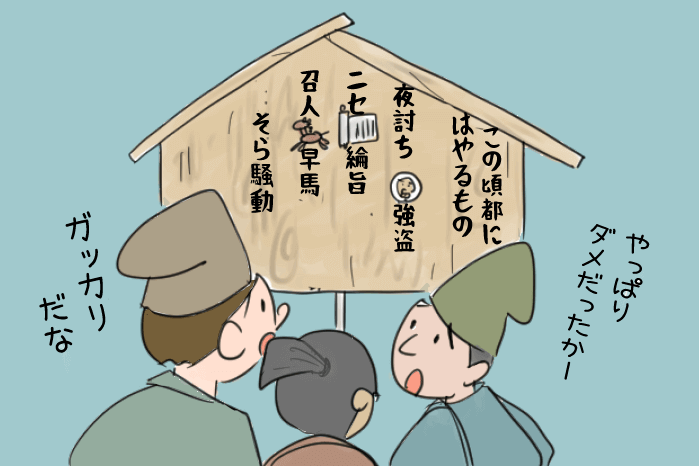

二条河原の落書について

ザックリいうと

後醍醐天皇の政治のダメっぷりについて落書きされちゃった

こうして人々の反感ばかりかってしまった後醍醐天皇の政治。

とうとう、後醍醐天皇の政治に対する悪口の立て看板が二条河原に立てられるという事件が発生。

この落書きは「二条河原の落書」と呼ばれていて有名なんだ。

「落書」は、その時代の政治や事件を皮肉って歌や文章を作って、みんなの目のつくところに掲示するもののことだよ。

二条河原の落書に書かれていた内容とは?

「このごろ都ではやっているもの・・夜討ち、強盗、偽の天皇の命令。囚人、変事を伝える早馬、わけもない騒ぎ。生首がみちにあふれ、僧が俗人にもどったり、俗人は勝手に僧になる。

急に大名に成り上がったり、転落して路頭に迷うもの、領地の保証、恩賞、恩賞目当てのうその戦いの報告。

領地を保証してもらうために土地証文の入った小さなつづらを背負って都にのぼってくる者。

おべっかを使う者、悪口を言う者、禅僧や律宗の僧の政治への口出し、主人を倒して成り上がる者。

才能の有無を調べることもなく、だれでも土地問題の裁判所の役人に任命される。

着慣れない冠や公家風の服を着て、持ったことのない笏を持って内裏に出仕するのもおかしい・・・

最近の都でよく見るものっていえば、「夜、とつぜん家に襲いこみに来る人」とか、「強盗」、それと「ニセモノの天皇からの命令文」。

「囚人」だってウヨウヨしてるし、いっつも事件が起こって馬が駆けまわっている。生首だって見慣れちゃった。

昨日まで僧だった人が今日は普通の村人になってたり、逆に普通の村人だったはずの人がイキナリ明日は僧になってたりもうメチャクチャ。

急に出世しちゃう人もいれば、急に仕事がなくなって道にさまよう人もいる。

みんな土地やご褒美ほしさに「自分は戦で頑張りました!」とウソばっかり・・・

政治に不満いっぱいだったことがよく分かるね・・・

後醍醐天皇のその後

こうして建武の新政をおこなった後醍醐天皇だけど、結局政治は失敗して、次に学習する「南北朝時代」へと向かっていくよ。

それまでの流れをサクッと紹介するね。

でも、後醍醐天皇はこれを許さなかったんだよね。

なぜなら、後醍醐天皇は「幕府は絶対認めない」と考えていたから、足利尊氏が鎌倉でまた幕府を作る気ではないかと警戒していた からだね。

そんな中、足利尊氏は後醍醐天皇の命令を無視して鎌倉にいつづけてしたまった。

後醍醐天皇「足利尊氏を倒せ!」

後醍醐天皇は「足利尊氏は鎌倉で幕府を作る気だ!」と考えて、足利尊氏を倒すことを決意。

そして、新田義貞に「足利尊氏を倒してくるように!」と鎌倉へ向かわせるんだ。

武士の支持をうけた足利尊氏

天皇ファーストな政治で、特に武士の反感をかってしまっていた後醍醐天皇。

武士たちは、「また武家による政治を復活させて欲しい」と足利尊氏を支持するようになったんだ。

本当は後醍醐天皇に対して、はむかうつもりは無かった足利尊氏だったけど、仕方がないので持明院統の光厳院(光厳天皇が退位して光厳院になっていたよ)から許可をもらって、

後醍醐天皇側の新田義貞軍・楠木正成軍と戦うことにしたんだ。

結果、足利尊氏は両方の軍を倒し、後醍醐天皇は奈良の吉野というところへ逃亡したよ。

後醍醐天皇は天皇であることを証明する「三種の神器」を渡すことで許してもらって逃亡したんだ。

こうして、後醍醐天皇の政治はたったの2年で終わってしまったよ。

そして、南北朝時代へと続いていくというわけ。

「建武の新政」まとめ

建武の新政の流れをザックリまとめると

・大覚寺統と持明院統が交代で皇位につくルールが作られる

↓

・後醍醐天皇の順番が来て即位する

↓

・後醍醐天皇が「交代ルールはもうヤダ!」と考える

↓

・交代ルールを管理している幕府がジャマだなと考える

↓

・何度か失敗しつつも、足利尊氏、楠木正成、新田義貞を味方につけて後醍醐天皇が幕府を倒す

↓

・後醍醐天皇が建武の新政を始めるが不満続出

↓

・鎌倉で反乱が起き、足利尊氏が鎌倉へ留まる

↓

・幕府を開くと警戒して足利尊氏を倒す命令を出す

↓

・足利尊氏が持明院統の光厳院から後醍醐天皇側の軍と戦う許可をもらう

↓

・楠木正成と新田義貞が足利尊氏に敗れる

↓

・後醍醐天皇が三種の神器を渡し、吉野へ逃げる。(建武の新政おわり)

年表をチェック!

・1317年 持明院統と大覚寺統が交代で皇位につくことを決める(両統迭立)

・1318年 後醍醐天皇が即位する

・1324年 後醍醐天皇の討幕計画(正中の変)が失敗する

・1331年 後醍醐天皇の討幕計画(元弘の変)が失敗し、後醍醐天皇が隠岐へ流される

・1333年 鎌倉幕府が滅ぶ

・1334年 後醍醐天皇の建武の新政が始まる

・1335年 鎌倉で反乱が起こり、足利尊氏が乱をしずめる

・1335年 足利尊氏が後醍醐天皇に反して兵を挙げる

・1336年 足利尊氏が楠木正成と新田義貞をやぶる

・1336年 足利尊氏が光明天皇を立て、後醍醐天皇が吉野へ逃げる

建武の新政まとめ

後醍醐天皇は、楠木正成、新田義貞、足利尊氏を味方につけて1333年に鎌倉幕府を倒した。- 鎌倉幕府を倒したあと、後醍醐天皇は年号を「建武」と定めた。

- 後醍醐天皇が新しく始めた政治を「建武の新政」と呼ぶ。

- 天皇中心の建武の新政は特に武士たちの反感をかった。

- 武士たちは武家の政治の復活を望んで足利尊氏を支持するようになった。

- 足利尊氏は後醍醐天皇に反して京都に新しい天皇を立てた。

- 足利尊氏にやぶれた後醍醐天皇は奈良の吉野へ逃げた

運営者情報

ゆみねこ

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。