「室町幕府」をわかりやすく解説(期末テスト対策ポイント)

「元」が日本を攻めてきて、日本を守りきった鎌倉幕府だけれど、御家人に十分な「御恩」をあげられなかったことで「幕府と御家人」の関係がくずれてしまい、とうとう幕府は滅ぼされてしまったね。

鎌倉幕府について分からなかったらココを読もう!

鎌倉幕府が滅びたあとは、今度は足利氏が「室町幕府」を開くんだ。

このページでは、「なぜ」足利氏が室町幕府を開くことができたかというポイントを押さえながら、室町幕府について詳しく解説するよ!

- 足利氏って何者?どうして幕府を開けたの?

- 室町幕府って?鎌倉幕府とどう違うの?

- 守護大名って何?

- 室町文化って何?

6年生の歴史では、室町幕府の詳しい内容までは学習しないんだ。

詳しくは中学や高校で学習するんだけど、

そのために必要になる「どうして室町幕府が開かれることになったのか」という流れを理解しておくことが重要だよ。

それでは、早速解説していくよ!

足利氏って何者?

ザックリいうと

鎌倉幕府を倒す時、天皇に味方して力をつけていったのが足利氏!

1333年に後醍醐天皇が鎌倉幕府を倒したときに活躍したのが足利氏の「足利尊氏」なんだ。

もとは幕府の有力な御家人だった足利尊氏

足利尊氏は、もともとは「足利高氏」※という名前で、鎌倉幕府の有力な御家人だったんだよ。

つまり、鎌倉幕府側のヒトだったんだね。

足利尊氏のご先祖さまは源頼朝と同じ源氏なんだ。

それに「高氏」の「高」は、鎌倉幕府の執権だった北条高時の「高」という字をもらっていたんだよ。

完全に「幕府側」だよね。

※だけどこれから先はわかりやすいように

「足利尊氏」で統一して呼ぶね。

幕府側のヒトだったのに、なんで幕府を倒す後醍醐天皇側に味方をしちゃったの??

「喪中なのに・・幕府ってブラックすぎ!」

後醍醐天皇は、今までにも何度か幕府を倒そうと兵を挙げたことがあったんだ。

その時、幕府は御家人である足利尊氏に「戦いに参加するように」と命令したんだけど・・

実はその頃、足利尊氏はお父さんの喪中(身近な人が亡くなってしまって、しばらくおとなしくしている期間のこと)だったんだって。

それで、戦いに参加することを断ったんだ。

でも幕府には許してもらえなかったんだ。

しかたなく、しぶしぶ戦いに参加したんだよ。

そのことで、足利尊氏は「幕府」に対して反感を持っていたと言われているよ。

「よし!これからは後醍醐天皇についていこう!」

その後、足利尊氏は、幕府側の指揮官として京都に派遣されていたんだけど、後醍醐天皇が幕府を倒そうと、また兵を挙げると、足利尊氏はとうとう幕府を裏切って、京都にある幕府の出張機関の六波羅探題を攻め落としたんだ。

つまり幕府からすると、味方として京都を任せていた足利尊氏が、突然後醍醐天皇の味方になって京都にある幕府の機関を攻めてきた、ということだね。

活躍した足利尊氏には、後醍醐天皇の本名の「尊治」から「尊」の字が与えられたよ。

それから「足利尊氏」と名乗るようになったんだ。

だけど後醍醐天皇ともうまくいかなくなってしまう

こうして後醍醐天皇についていくことにした足利尊氏だけど、結局、後醍醐天皇ともうまくいかなくなってしまうんだ。

えっ

また??

これには、後醍醐天皇が「どういう人だったか」が関係してくるよ。

ここでちょっと後醍醐天皇について詳しく見てみよう。

そもそも後醍醐天皇が幕府を倒したワケ

そもそもなんで「後醍醐天皇は幕府を倒したいと思ったのか」を説明するね。

ちょっとややこしいけれど、今理解しておけば、中学や高校で役に立つよ!

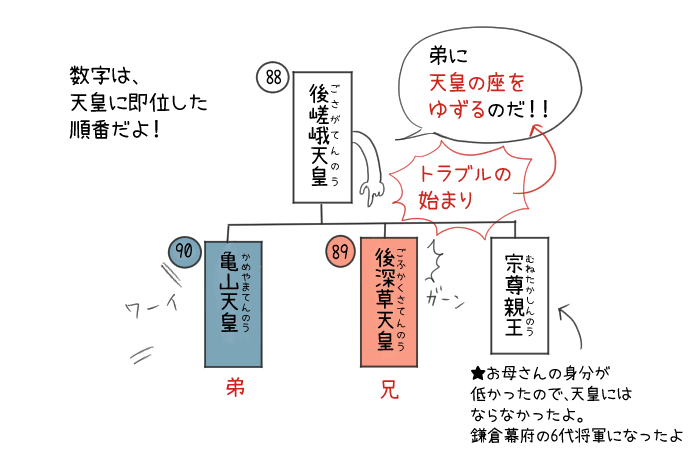

コトの始まりは、後嵯峨天皇。

後嵯峨天皇は退位したあと、院政(天皇が退位した後にも、政治の権力を持ったまま政治を動かすこと)をしていた。

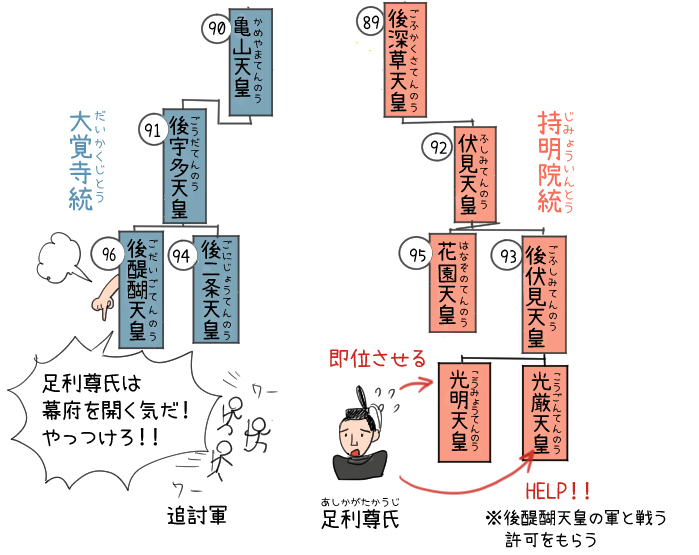

そして皇子の後深草天皇に対して、「弟に天皇の座を譲りなさい」と命令したんだ。(弟皇子は亀山天皇として即位したよ。)

仕方なく退位した後深草天皇だけど、もちろん納得はいかないままだったよ。

しかも後嵯峨天皇がこうした理由は、「弟の方が可愛かったから」だったんだって…

そ、それは後深草天皇、同じ兄弟としてツライよね…

こうして兄弟の間にミゾができてしまった上、なんと後嵯峨天皇はその後誰が「院政」をするのかなどハッキリさせないまま亡くなってしまったんだ。

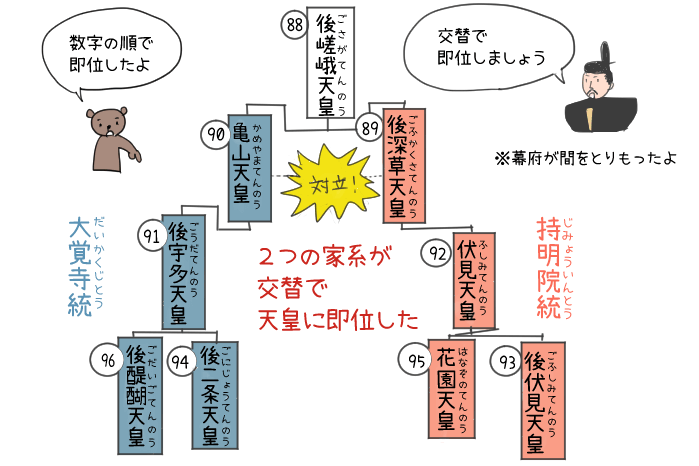

そのせいで、それからは後深草天皇の子孫である「持明院統」と、亀山天皇の子孫である「大覚寺統」で天皇の座を競い合うような状態になってしまったんだ。

なんで「持明院統」「大覚寺統」と言うの?

後深草天皇の系統は、「持明院」というところで院政を行ったので、「持明院統」と呼ばれるよ。

亀山天皇は、亀山天皇の皇子である後宇多天皇が「大覚寺」に住んでいたので、「大覚寺統」と呼ばれるようになったよ。

この間を取り持って丸くおさめたのが鎌倉幕府。

だったら、交替制で天皇に即位したらいいんじゃない?

なんで幕府がアドバイスなんてしたの?

実は幕府の将軍が「持明院統」の出身だったんだ。※上の画像の、「宗尊親王」が鎌倉幕府の将軍になっているよね。

それと、後鳥羽上皇が幕府を倒そうとして負けてしまった「承久の乱」以来、幕府はますます力を持つようになったよね。

なので「天皇を誰にするか」を決定する権利は、実際のところ幕府が握ってしまっていたんだ。だから幕府が色々と口出しできたということだね。

というわけで、後伏見天皇以降は「持明院統」と「大覚寺統」で交代に天皇に即位するようになったんだ。

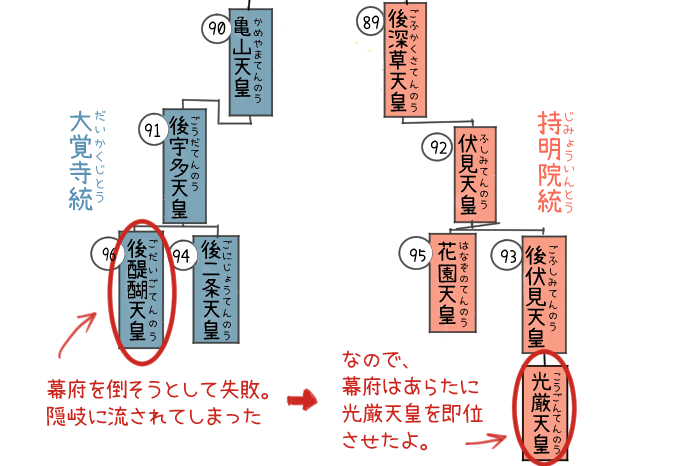

だけど、上の図でいう96代目の後醍醐天皇が即位すると、後醍醐天皇は

やっと俺の番になった!

よし、ここから先はずっと私の子孫を天皇にするぞ!

交替制なんて、バカバカしい

と考えたんだ。

後醍醐天皇

上の絵は後醍醐天皇を描いたもの。

唐っぽい衣装に、僧侶が着る「袈裟」、唐の冠を被って、密教の法具(仏教で使われる特別な道具のこと)を持っているよ。

「後醍醐天皇の強烈な個性があらわれている変わった姿を描いたもの」として有名なんだって・・

交代のルールを無視するためには、ルールの見張り番である幕府が邪魔になったというわけ。

それで後醍醐天皇は幕府を倒そうとしたんだね・・

だけど幕府を倒そうとして失敗、退位することに

そうして後醍醐天皇は何度か幕府を倒そうと計画したんだけど・・

1度目は計画段階でバレて失敗(後醍醐天皇以外の関係者がつかまった)

2度目は戦ってみたけど負けて失敗(後醍醐天皇もつかまった)したんだ。

つかまった後醍醐天皇は、幕府によって退位させられて隠岐に流されてしまった。

後醍醐天皇を退位させた幕府は、今度は「持明院統」の光厳天皇を即位させたよ。

あきらめない後醍醐天皇、隠岐から脱出

だけどまだまだ諦めない後醍醐天皇。

隠岐を抜け出して、また幕府を倒そうと挑戦するんだ。

パ、パワフル・・

そして、この3度目の挑戦で足利尊氏たちの協力があって、とうとう幕府を倒すことに成功したというわけ。

このとき、既に天皇は「光厳天皇」が即位したままだったのがカギになってくるよ。

後醍醐天皇は光厳天皇を廃位(天皇の位からどかせること)したつもりだったんだけど、

光厳天皇自身は、後醍醐天皇が幕府を倒そうが「天皇の座まで譲った」覚えはないという状態。

この「持明院統」や「大覚寺統」の話はこのあともまだまだ関係してくるよ。

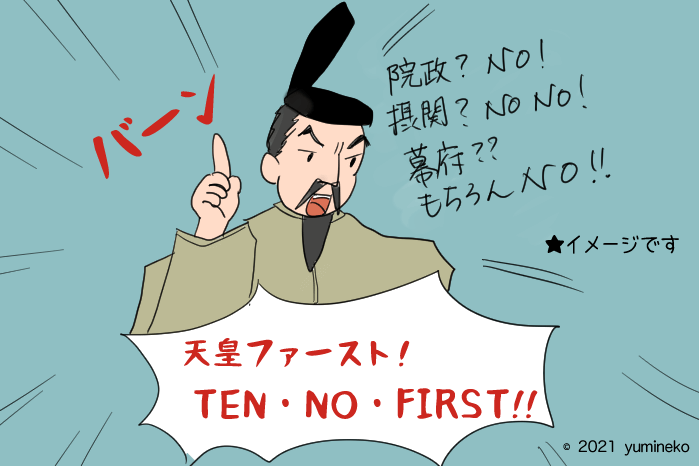

天皇ファーストの後醍醐天皇

とうとう幕府を倒して新しい政治を始めた後醍醐天皇。

だけど、この後醍醐天皇の新しい政治がこれまた問題だったんだ。

なにが失敗だったかというと、

後醍醐天皇の政治は「超」天皇ファーストだったんだ。

「幕府?そんなもの認めないよ」

「摂関政治もダメ!」

「院政もヤメヤメ!」

たしかに、今まで「天皇が自分の思い通りの政治ができない」ケースといえば、「幕府」とか「摂関政治」とか「院政」とかが原因だったもんね。

その気持ちもわかるよね。

幕府・摂関政治・院政はなぜダメ??

幕府は、「武士が中心になって政治を行う」こと。

つまり、「天皇中心の政治を行うのが難しい」のでダメ。

摂関政治は、力を持った貴族が「摂政」や「関白」になって、その貴族の思うように政治を動かすことができちゃう。つまり、「天皇の思い通りの政治を行うのが難しくなっちゃう」からダメ。

院政は、「上皇(天皇の位を次の天皇に譲って、退位した天皇のこと)が退位したあとも力を持ち続けて、思うように政治を動かしてしまうこと」なので、やっぱり「天皇が思い通りの政治を行うのが難しくなっちゃう」からダメなんだ。

とはいえ、後醍醐天皇のこのやり方は

「権力は俺のもの!」

と言っているようなものなんだ。

いわゆる「独裁政治(1人の人が政治の全てを決めてしまうこと)」と思われてしまったよ。

こうして後醍醐天皇の政治は「天皇」や「朝廷」ばかりが力を持つようなものだったので、武士たちは当然、「なんだ、後醍醐天皇ガッカリじゃん・・」となってしまったんだ。

そもそも、鎌倉幕府がダメになった原因は、元との戦いのあとに武士たちに十分なお礼を分けてあげられなかったコトだからね。

武士からすると、幕府が倒されて新しい政治が始まったけど、「結局武士の生活はよくならないじゃん!!」と不満いっぱいだったというわけ。

関東で反乱が起きる

そうして後醍醐天皇の政治に反感を持った人たちが、とうとう関東で反乱を起こしたんだ。

そこで、足利尊氏は「自分が反乱をしずめに行きます!」と立候補するんだけど、

後醍醐天皇は「お前もしかして、鎌倉で幕府開くつもりじゃない?」と疑って行かせなかったんだ。

「幕府を作られる」のを警戒していたんだね。

でも尊氏は言うことをきかずに鎌倉へ行って乱をしずめるよ。

そして、そのまま鎌倉にいつづけたんだ。

そ、そんなことしたら後醍醐天皇が・・・

後醍醐天皇「尊氏、やっぱり幕府作る気じゃね?」

そう。後醍醐天皇は、尊氏が「鎌倉に幕府を作って自分に逆らうつもりだ!」と考えて、尊氏を倒すための兵を送るんだよ。

やっぱり幕府作る気だな!

よし、尊氏をやっつけるんだ!

実は尊氏は後醍醐天皇にはむかうつもりはなかったと言われているんだけどね。

足利尊氏「光厳天皇のお力を借りよう!」

こうして後醍醐天皇に「敵」認定されてしまった足利尊氏は、光厳天皇に連絡をとって、自分を倒そうとしている後醍醐天皇側の武士団を倒してもいいという許可をもらうんだ。

なんで武士団を倒すのに、許可がいるの?

後醍醐天皇が命令して動かしている武士団を、足利尊氏が「自分の判断」で倒そうとすることは、「天皇に対して歯向かう」、つまり「謀反」ということになってしまうんだ。

でも、光厳天皇から許可をもらえば、「天皇からOKをもらったよ!」となって、堂々と倒すことができるというワケなんだ。

※この場合、どちらも「天皇」なのでなんだかややこしいけれどね。

そして1336年には光厳天皇の弟皇子を光明天皇として即位させたよ。

もちろん後醍醐天皇は黙っていないよね。

こうして後醍醐天皇側の武士団と足利尊氏が戦ったんだけど、勝ったのは足利軍。

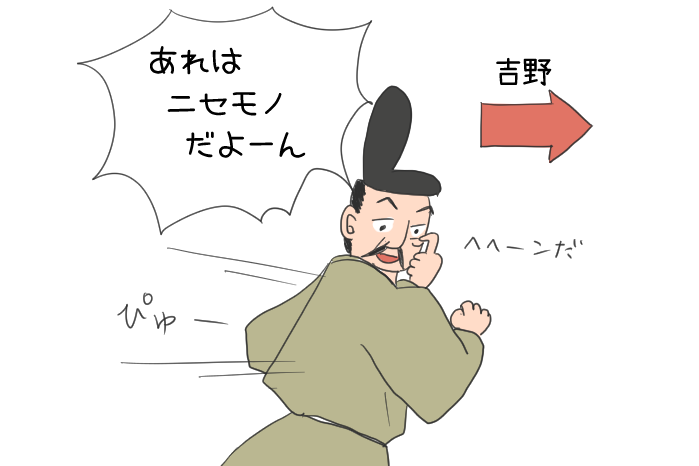

しかたなく後醍醐天皇は、足利尊氏に「天皇であることを証明する」三種の神器を渡したよ。

と、とりあえず逃げるけど私が本当の天皇だからな!

後醍醐天皇はひとまず奈良県の吉野というところへ逃げるんだけど、そのあとも「私が本当の天皇だ!!」と一歩もゆずらなかったんだ。

えっ

でも、三種の神器ももう尊氏に渡してしまっていたんでしょ。

それがなんと、

「あの三種の神器はニセモノだよー」

と後醍醐天皇は言っていたらしいよ(笑)

だから本当の天皇は自分だ!ということだね。

・・・。

朝廷が2つという前代未聞な状態に

こうして、なんと「天皇と主張する人が2人」

つまり、「朝廷が2つ」になってしまったんだ。

それぞれを「南朝(後醍醐天皇サイド)」と「北朝(光明天皇サイド)」と呼ばれたよ。

なので、この期間は「南北朝時代」とも呼ぶんだ。(南北朝については詳しく中学でや学習するよ!)

足利尊氏、征夷大将軍に任命される

足利尊氏はというと、1338年に光明天皇から征夷大将軍に任命されるんだ。

こうして、足利尊氏は幕府を開くことになったというわけだよ。

ちなみに、その翌年の1339年には後醍醐天皇が亡くなるんだけど、この時、足利尊氏は後醍醐天皇を思って「天龍寺」というお寺を建てるよ。

後醍醐天皇に反する(敵になるということ)ことになってしまった足利尊氏だけど、本当はずっと後醍醐天皇のことは尊敬していたという話なんだ。

教科書を読んだだけだと、「足利尊氏って裏切ってばかり」のヒドイ人なのかなと思っていたけど、色々事情もあったし、本当は仕方なく戦った結果だったんだね。

- 幕府の御家人だったけど、幕府に不満を持つように

- 幕府を倒そうとする後醍醐天皇に協力した

- 後醍醐天皇ともうまくいかなくなって、もう片方の天皇の力を借りた

- 新しい天皇を即位させて、征夷大将軍に任命された

なんで室町幕府って言うの?

足利義満が京都の「室町」に御所を建てたのが由来!

征夷大将軍に任命された足利尊氏は、京都に幕府を開いたんだ。

そして代々将軍をついでいって、3代目将軍の足利義満が1378年に京都の「室町」というところに御所(おやしきのこと)を建てたんだ。

このことから、「室町幕府」と呼ばれるようになったんだよ。

鎌倉幕府と違うところはココ!

しくみの違い

・執権の代わりに「管領」という役職がある。

・関東を支配するために、「鎌倉府」という機関がある。

政治の違い

・足利義満は各地の守護大名を従えた。

・中国の明と貿易をした。

室町幕府のしくみや政治のやり方は、中学や高校でもっと詳しく勉強することになるよ。

守護大名って何?

「守護がパワーアップした」のが守護大名!

いままでにも守護という役職はあったね。

いままでの守護の仕事は、軍事や警察としての仕事などだったけど、新しく足利尊氏が作ったルールでは、荘園の年貢を半分もらう権利も持つようになったんだ。

こうして守護はどんどんと力を持ち始めて、その土地の武士を家来にして、領地も支配するようになったよ。

これが「守護大名」の誕生なんだ。

この「守護大名」は、この先の「戦国時代」に大きく関わってくるよ。

6年生はココを押さえればOK!

まとめ

鎌倉幕府が滅ぶ。

1336年 足利尊氏が光明天皇をたてる

1338年 足利尊氏が征夷大将軍に任命される

1339年 後醍醐天皇が亡くなる

1358年 足利尊氏が亡くなる

1378年 足利義満が京都の室町に御所をうつす(室町幕府の由来)

- 足利尊氏が京都に新しく幕府を開いた。

- その幕府を「室町幕府」と呼ぶ。

- 3代将軍の足利義満は、各地の守護大名を従えた。

- 足利義満は、中国の明との貿易を行った。

次は戦国時代について解説するよ!

運営者情報

ゆみねこ

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。

-

分かりやすく

-

よくわかりやすい

これからも作ってください

期待しておりまーす(^^)

-

-

結構わかりやすい‼

-

おおおおおおおお

-

なるほどー

-

歴史が好きで、とても詳しく教えてくれているので、とてもありがたく思って見させていただいています。しかも面白い!ありがとうございます。

-

役立った

-

分かりやすかった

-

わあああああ

-

-

わかりやすかった

-

分かりやすかったです!

テスト勉強にやくだった!