『武家諸法度』『参勤交代』とは?江戸幕府の政治の仕組みを解説

徳川家康が開いた江戸幕府は、なんと260年以上も続いたんだ。

そのポイントは上手く将軍を引き継げたこと、政治の仕組み、そして『武家諸法度』と『参勤交代』という2つの最強ルール。

家康が幕府を開いたあと、将軍がどうやって引き継がれたのか、江戸時代初期幕府の政治についてわかりやすく解説するよ。

江戸時代の政治、ここがピンとこない!

- 家康はどうしてすぐ秀忠に将軍をゆずったの?

- どうして『武家諸法度』は、なぜ作られたの?

- どうして3代目家光は参勤交代を命じたの?

- 江戸幕府の仕組みは鎌倉幕府や室町幕府とどう違うの?

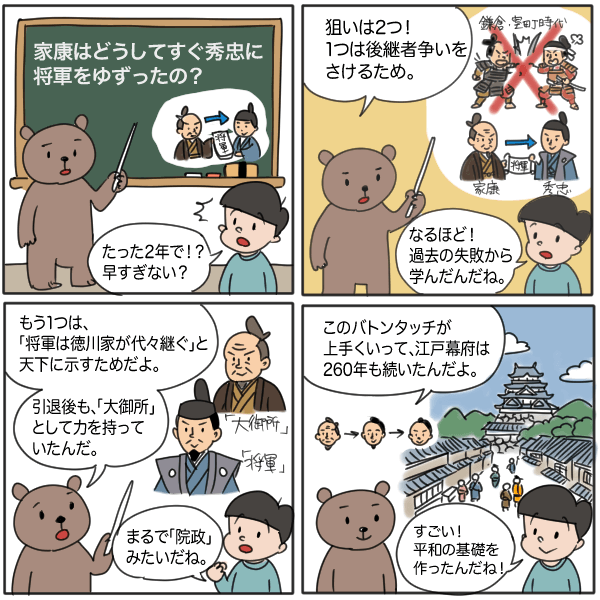

家康はどうしてすぐ秀忠に将軍をゆずったの?

徳川家康は織田信長や豊臣秀吉と違って、生きているうちに「後継者」を決めたんだ。つまり、「次はだれが将軍になるか」ということだね。

この将軍の引き継ぎが上手くできたおかげで、江戸幕府は260年も続いたよ。

家康は1603年に征夷大将軍になったんだけど、たった2年後の1605年には息子の秀忠(ひでただ)に将軍の座をゆずっているんだ。

そのねらいは2つあったよ。

一つは、早めに後継者を決めて、後継ぎ争いをさけたかったから。

たしかに、これまで学習してきた鎌倉幕府や室町幕府でも、後継者争いをキッカケにみんなの気持ちがバラバラになってしまって、幕府が滅ぼされてしまったりしていたからね。

そしてもう一つは、より重要な目的として、「征夷大将軍の位は徳川家が代々受け継いでいく」という絶対的なルールを、自分が生きているうちにに天下に示すことだったんだよ。

でも実際は、将軍の座を秀忠にゆずった後も、前の将軍である家康は「大御所」と呼ばれて、大きな影響力をもっていたんだ。秀忠も、家康の助言をちゃんと守っていたよ。

後継者争いをさけるために、すぐにトップの座は譲るけれど、そのままパワーは持ったまま政治に関わっていくというスタイルは、「院政」となんだか似ているね。

そして秀忠も、生きている間に息子の家光(いえみつ)に将軍をゆずっているよ。

1623年、家光が20歳の時。

3代目家光の時代になると、江戸幕府の大まかな仕組みも完成。

徳川家の力は絶対的なものとなり、江戸は栄えるようになったんだ。

家康がまつられた日光東照宮

家光は亡くなったあと、栃木県の日光に秀忠が建てた神社「日光東照宮」にまつられたよ。

秀忠が建てた当初はシンプルなつくりだったけど、家光は家康おじいちゃんを尊敬していたことから、「おじいちゃんは神様だ!日本一豪華にするぞ!」と、ピッカピカの建物に大改築したんだよ。

ちなみになぜ家康の出身地である駿府(現在の静岡県中部)や江戸じゃなくて日光なのかというと、家康が遺言で日光を希望していたから。

風水的に日光は運気の良い土地なんだよ。

『武家諸法度』は、なぜ作られたの?

戦国時代という長い戦いが終わって、徳川家康が江戸幕府を開いたけれど、幕府ができたからって、すぐに平和になったわけじゃないんだ。

日本中にいる大名たちは、もともと「オレが一番強い!」と思っていた武士ばかり。いつまたケンカが始まってもおかしくない、ドキドキの状態だったんだ。

せっかく平和になったのに、また戦国時代に逆戻りしちゃうかも…?

そう! そこで家康は、「もう二度とケンカだらけの時代に戻さない! そのために、絶対に守ってもらわなきゃいけない、最強のルールブックを作ろう!」と考えていたんだ。

その家康の考えを引き継いで、1615年7月、2代目秀忠は全国の大名向けのルールブック『武家諸法度(ぶけしょはっと)』制定・公布したよ。

『武家諸法度』は全部で13ヶ条からなるルールブックなんだ。

どんなルールがあったの?

特に厳しかったのが、この3つ!

- お城の修理は、必ず幕府に報告すること!(勝手に新築なんてもってのほか!)

- 大名同士で、勝手に結婚しないこと!

- 大きな船(500石積み以上)は、作っちゃダメ!

大名たちはこのルールを守らないと、罰をうけて領地を没収されたり、引っ越ししないといけなくなったんだ。

なぜこんなルールを作ったのか、考えてみよう。

江戸幕府ができるまで、世は戦国時代、争ってばかりだったよね。

幕府ができて、全国の大名も大人しくなったようにみえるけれど、いつまたコッソリ力をつけて、幕府を倒そうとしてくるか分からないよね。

お城の修理や新築を勝手にされちゃうと、戦いに有利になるような改造をされちゃうかもしれない。

大名同士で勝手に結婚されちゃうと、力をもった大名同士が親戚になって仲良くなって、「力を合わせて幕府を倒そう」なんて計画するかもしれない。

大きな船を作られてしまうと、やっぱり戦いに有利になって、幕府を倒そうとしてくるかもしれない。

だから、大名が幕府を倒そうとしたり、争いをしないように、大名の力をおさえるためにこんなルールを作ったんだ。

ルールは時代によって変わるように、『武家諸法度』は8代将軍吉宗の時代まで、何度も改訂されたよ。

どうして3代目家光は参勤交代を命じたの?

3代家光のころになると、『武家諸法度』は13ヶ条だったのが19ヶ条になったよ。

新たなルールの中でも特に大事なのが「参勤交代(さんきんこうたい)」。

「大名は、毎年4月に参勤交代すること。」というルールが加わったんだ。

これは、簡単にいうと「大名の“単身赴任”制度」。

参勤交代のルールができたことによって、全国の諸大名は1年ごとに自分の領地と江戸を大名行列(だいみょうぎょうれつ)を率いて行ったり来たりしなくてはいけなくなったんだ。

さらに、妻と後継の子供は人質として江戸に住まわせなくてはならないんだよ。

ええっ

毎年江戸まで大行列で引っ越ししなきゃいけないの!?

参勤交代はとにかくお金がかかるんだ。

「わが藩(その大名の領地)はこれだけすごいんだぞ!」と見せつけるために、何百人、多いときには何千人もの家来を連れて大名行列をしなきゃいけなかったから、宿泊費、人件費、交通費、お土産代など莫大な費用がかかるよ。

例えば、加賀(現在の石川県)の前田家では、現在の金額に換算すると片道約5億円もかかっていたんだ。自国の領地から江戸までに2週間かかり、大名行列は最大4,000人にもなったと言われているよ。

時間もお金もものすごいかかるんだね。

では、なんでそんな大変なことを大名にさせたんだろう??

自分に置き換えて考えてみよう。

もし1年ごとに遠い国に引越しをしないといけない生活になったらどうかな?そんなことをしていたら、お金がなくなってしまうし、すごく疲れるよね。

江戸幕府は、大名たちが幕府に逆らおうとする余裕がなくなるように、お金をわざと使わせて、疲れさせたかったんだ。

中には「参勤交代はお金もかかるし、面倒だから、いっそのこと反乱ちゃおうかな・・・」と考える大名もいるかもしれない。

でも、それには妻や子供が人質にとられてしまっているから、下手に動けないよね。

やっぱり幕府の言うことに従うしかないんだ。

他にもあった参勤交代の効果

参勤交代は諸大名を弱らせる以外にも、さまざまな効果があったよ。

全国の大名が参勤交代することで、江戸に人が集まるよね?人が集まるということは、その分お金が集まるということ。

江戸の町はさまざまな商売が盛んになり、商人が豊かになっていったんだ。いまの東京があるのも参勤交代の影響が大きいんだよ。

各地方から江戸へみんなが行き来しやすくなるように、五街道(ごかいどう)の整備も進んだよ。

五街道とは、各地方から江戸へと続く、つぎの5つの交通路のことなんだ。

- 東海道

- 中山道

- 甲州街道

- 日光街道

- 奥州街道

家康の時代から整備が開始されて、秀忠が引き継いで、3代目家光の時代には参勤交代のルートとして確立されたよ。

五街道の詳細は別の記事で詳しく解説するよ。

江戸幕府の仕組みは鎌倉幕府や室町幕府とどう違うの?

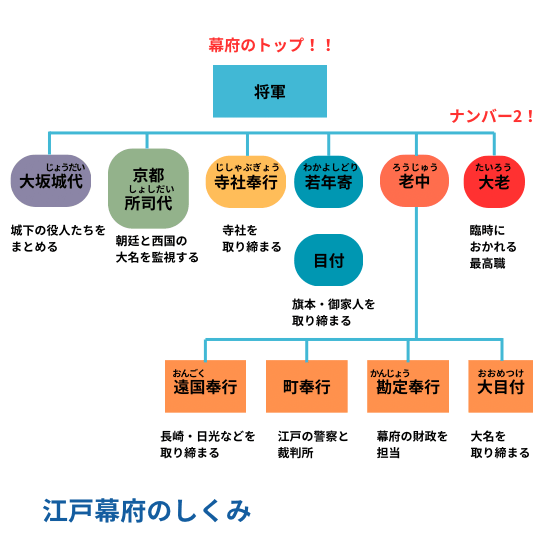

家光の時代に、江戸幕府の仕組みが確立されたんだ。

将軍をトップとして、政治全般を担う幕府の補佐役である老中(ろうじゅう)、老中の補佐役の若年寄、寺社を取り締まる寺社奉行、朝廷の取り締まりなどを行う京都所司代、大阪城や西国大名の監視をする大坂城代などが設けられたよ。

幕府の補佐役の老中よりも位が高くて、将軍のNo.2である大老という役職もあったよ。

大老は常にあった役職ではなくて、時代によって設けられたんだ。

老中、大老、若年寄あたりはテストにでるから覚えておこう!

江戸幕府の鎌倉幕府・室町幕府と同じところと違うところ

こうした江戸幕府の仕組みは、過去の中央集権である鎌倉幕府や室町幕府を参考にしているよ。だから共通点があるんだ。

将軍の補佐役である老中は鎌倉時代だと執権、室町時代だと管領にあたる。

他にも地方勢力を監視する京都所司代(きょうとしょしだい)や大坂城代は、鎌倉時代の六波羅探題、室町時代の鎌倉府と同じだね。

他の幕府の仕組みとセットで覚えよう。

ただ違うところもいくつかあるよ。江戸幕府が過去の幕府と決定的に違うのは、全国の大名を「藩」という形で幕府の統治システムに組み込んで、『武家諸法度』と参勤交代というルールで直接的・間接的に支配する「幕藩体制(ばくはんたいせい)」というシステムを作り上げたこと。

将軍の命令は絶対!一方、鎌倉幕府だと執権の北条氏が実験を握っていたし、室町幕府では有力守護大名が力をもっていたよね。

江戸幕府の将軍の強さは、幕藩体制によって支えられていたんだ。

江戸幕府の政治の仕組みと『武家諸法度』『参勤交代』まとめ

このように、江戸幕府が260年以上も続いた本当のヒミツは、家康と、そのあとを継いだ秀忠・家光が作り上げた、“絶対に反乱されないための最強システム”にあったんだ。

それはまるで、超精密に作られた機械みたいに、いくつかの部品がガッチリと組み合わさって動いていたよ。

最後にもう一度その「最強支配システム」の設計図を確認してみよう!

システムの「エンジン」:将軍という絶対的リーダー

まず、このシステムの真ん中には、絶対に壊れない強力な「エンジン」が必要だよね。 それが、「将軍」という存在だよ。

家康は、将軍になってたった2年で息子の秀忠にその座をゆずったよね。

「徳川家が、これからずーっと日本のリーダーなんだぞ!」と天下に宣言することで、“将軍の命令は絶対!”という、このシステムのすべてのルールを動かすためのエネルギーを生み出したんだ。

この強力なエンジンがあったからこそ、幕府の命令には誰も逆らえなかったんだね。

システムの部品①【行動の鎖】:『武家諸法度』

エンジンがあっても、他の部品が勝手に動き回ったら、システムはすぐに壊れてしまう。

そこで幕府が取り付けたのが、大名たちの手足をガッチリと縛る「行動の鎖」、それが『武家諸法度』。

大名たちが「パワーアップ」したり「チームを組んだり」するのを不可能にする、法律でできた見えない鎖だったんだ。

この鎖によって、大名たちは幕府に反乱するという“選択肢”そのものを、奪われてしまったんだよ。

システムの部品②【時間とお金の鎖】:参勤交代

行動を縛られても、まだ「時間」と「お金」が残っていたら、こっそり反乱の準備ができてしまうかもしれないよね。

そこで幕府は、もう一本、さらに強力な鎖を用意した。

それが、大名から時間とお金を根こそぎ奪い続ける「時間とお金の鎖」、そう、参勤交代。

毎年、領地と江戸を大行列で往復させる。

これによって、大名たちは、反乱の計画を立てる「時間」、そして武器や兵士をそろえる「お金」という、反乱に絶対必要な2つのエネルギーを、常に吸い取られ続けることになったんだ。

そして、江戸に住まわせた奥さんや子供は、この鎖を決して外させないための、絶対に破れない「カギ」の役目をしていたんだね。

システムの完成:日本中を管理する幕藩体制(ばくはんたいせい)

強力な「エンジン」と、2本の「鎖」。

これらを日本中のすべての大名に、確実に取り付けるための巨大なシステムが「幕藩体制(ばくはんたいせい)」だよ。

幕府は、老中(ろうじゅう)や京都所司代(きょうとしょしだい)といった監視役を全国に配置した。

彼らは、大名たちがちゃんと鎖につながれているか、おかしな動きをしていないかを、24時間365日見張る“最強の監視カメラネットワーク”だったんだね。

「将軍」という絶対的なエンジンから生まれる命令。

それを『武家諸法度』という“行動の鎖”と、「参勤交代」という“時間とお金の鎖”で、大名たちをガチガチに縛り上げる。 そして、そのすべてを「幕藩体制」という“監視ネットワーク”で、日本中くまなく管理する。

この4つの部品が、お互いに完璧に連携することで、大名たちは幕府に逆らう気持ちも、力も、完全に削り取られてしまったんだ。

これこそが、江戸幕-府が260年以上も続いた、最強支配システムの正体だったんだね。

江戸幕府『武家諸法度』「参勤交代」と政治の仕組みテスト対策ポイント

- 家康は秀忠に将軍を引き継いだあと、大御所として影響力をもち続けた

- 秀忠は『武家諸法度』を制定し、大名を厳しく取り締まり、幕藩体制を築いた

- 家光のころには参勤交代を命じるなどして、大名が力をつけられないようにした

- 家光のころに幕府の仕組みが確立された

- 江戸幕府の将軍の補佐役は老中で、時代によっては将軍のNo.2である役職の大老が置かれた

つぎは江戸時代の身分制度について解説するよ!

運営者情報

檜垣 由美子(ゆみねこ)

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。 ※サイト全体の運営実績についてはこちらにまとめています。