江戸時代の人々のくらしとは?「身分制度」の順番と一覧まとめ

江戸時代の身分制度について、どうして身分制度ができたのか?幕府にとってどんなメリットがあるのかなど、江戸時代の人々のくらしと、身分制度の一覧をわかりやすくまとめているよ。

江戸時代の身分制度とは

現代は、みんな「平等」だよね。

生まれた家によって、「これはしてはいけない」とか、特別に「これをしても罪にならない」なんてことはないよね。

けれど江戸時代には、今とは全く違う、厳しいルールがあったんだ。

それが「身分制度」。

江戸時代の人々には、武士・百姓・町人などの「身分」があったんだ。

身分によって仕事や住む場所が分かれていたよ。

江戸時代の身分制度ここがピンとこない!

- 江戸時代にはどんな身分があるの?

- 身分が高い順番は?

- 幕府はどうして身分制度を作ったの?

身分制度って、なんだか難しそう…

大丈夫!これから、この江戸時代の社会を、みんながよく知っているものに例えて、わかりやすく解説していくよ!

江戸時代の身分は、大きく分けて2つのグループになっている

江戸時代の社会は、大きく分けて、こんな風に2つのグループに分かれていたんだ。

支配するチーム:武士

支配される人チーム:百姓(農民)・町人(職人、商人)

ルールを決める武士と、それに従って生活する庶民(百姓や町人)という、大きな区別があったんだね。

このルールはとっても厳しくて、お父さんが武士なら子供も武士…というように、自分の身分を途中で変えることは、ほとんどできなかったんだよ。

あれ? 「士農工商(しのうこうしょう)」って習った気がするけど…

昔の教科書では、「武士がいちばん偉くて、次に農民、職人、商人の順番だ」と教えられていたんだ。

でも、最近の研究では、武士以外の「農工商」たちの間には、職業の違いはあっても、身分の上下はなかった、と考えるのが当たり前になっているんだよ。

だから、まずはこの「武士 vs それ以外」という大きな分け方を、しっかり覚えておこう!

では、それぞれのチームがどんな役割を持っていたのか、詳しく見ていこう!

【支配する側】ルールを決めるリーダー「武士」

武士は、江戸時代の日本のリーダー。

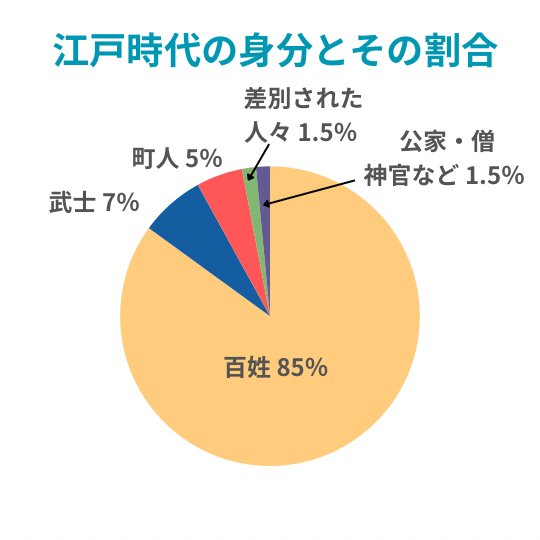

武士が江戸時代の人口の割合で、どのくらいいたのかというと、だいたい7%くらいだよ。40人のクラスだったら、そのうち2〜3人くらいしかいない、特別な存在だったんだね。

彼らは将軍をトップに、大名、旗本(はたもと:将軍に仕える家来のこと)、御家人、藩士、足軽…と、細かい上下関係があったんだ。

武士の上下関係を学校にたとえると

武士の厳しい上下関係を、学校の「部活動」にたとえてみるよ。

まず、学校のすべてを仕切る、強力な「生徒会」がある。これが徳川将軍家で、そのトップである将軍は、まさに「生徒会長」だね。

一方、学校にはサッカー部や野球部といった、たくさんの部活動があるだよね? この各部の「キャプテン」が、全国各地を治めていた大名なんだ。

そして、ここが一番のポイント。

生徒会は、キャプテンである大名に、練習するための「専用グラウンド(=領地)」の利用を認める。その代わりに、大名は「生徒会の命令があれば、いつでも試合に出て戦う」という絶対的な忠誠を誓うんだ。

もちろん、キャプテン(大名)には、彼に従うたくさんの「部員(=藩士)」がいて、部員はキャプテンの命令には絶対服従。

この「土地(グラウンド)を与える代わりに、忠誠を誓わせる」という関係こそが、武士の社会を支えていた、厳しいルールの正体だったんだ。

たとえば武士の中でも大名は大名屋敷に住み、下級武士は足軽と呼ばれる長屋に住むなどしていたよ。

そして、武士たちはお城の周りの「城下町」という場所に集まって住んでいたよ。

将軍が住むお城を中心に、武士の屋敷や町人・職人の町などを計画的に作ったのが城下町。

お城の周りを仲間で固めることで、戦いのときに守る力も強くなるし、職人がすぐ近くにいれば、武器などもすぐ手に入るから安心だよね。

そして、お城の周りに町を作ることで、その大名が家来のみんなを支配しやすくするねらいもあったんだ。

支配する側である武士には、支配される側にはない、特別な権利が与えられていたよ。

そのひとつが「苗字帯刀(みょうじたいとう)」。

苗字を名乗れて、刀を持つことができる権利だよ。

苗字を使うことは現代のみんなにとっては当たり前だけれど、江戸時代では武士だけの特別なステータスだったんだ。

刀だって、現代だったら刀を持って外を歩いていたら捕まってしまうよね。

もし、一部の人だけ刀を持つことが許されるルールが今あったらどうかな?

その人たちに逆らうなんて、とても怖くてできなくなるよね。

江戸時代も同じ。刀を持っている武士に逆らうなんて、とんでもないことだったんだ。

そしてもうひとつ、「切捨御免(きりすてごめん)」。

これはおそろしい特権。

もし、庶民が武士に対してものすごく失礼なことをしたら、「無礼者!」と言って斬りつけても許される、というもの。つまり、人を傷つけても罪にならなかったということ。現代では考えられないね。

実際には、武士が庶民を斬りつけた場合、「斬りつけるのは正しかったほど、庶民が失礼なことをした」ことを証明する必要があって、認められなければ厳しく罰せられることもあったよ。

それでも、このような権利があること自体が、「武士はリーダーだ!!」「逆らってはいけないんだ!」と、武士と庶民の力の差をハッキリとあらわしているよね。

【支配される側】日本を支えた主役たち「百姓」と「町人」

では、残りの支配される側はどうだったんだろう?

実は、江戸時代の人口のほとんどが、この支配される側だったんだ。

百姓(ひゃくしょう)

百姓というと、お米を作っている人のイメージかな?

その通り! 彼らは村に住んで、お米や野菜を作って、日本中の人たちのお腹を満たしてくれていたんだ。

百姓は江戸時代の人口の割合でどのくらいいたのかというと、だいたい85%もいたんだ。40人のクラスだったら、35人くらいが百姓! まさに江戸時代の主役だね。

でも、その生活は結構大変だったよ。

なぜなら、一生懸命作ったお米の半分近くを、「年貢」として武士に納めなきゃいけなかったんだ。

※基本的には米をおさめるんだけれど、地域によっては他の収穫物をおさめていた地域もあるよ。

いまの税金と比べてもかなり重いことがわかるよね。お給料の半分が国に取られてしまう、なんてことになったらみんな困ってしまうよね。

半分もあげなきゃいけなかったら、自分たちが食べる分はギリギリだよね。みんな守れるの?

そうだよね。そこで幕府や藩(はん:大名が将軍から与えられた領地のこと)は、「五人組(ごにんぐみ)」という制度を作ったんだよ。

これは、学校に例えると「班活動」みたいなイメージかな。

五人組とは

村の責任者である「名主」を中心に、近くに住む5つの戸(家のこと)ごとに、ひとつにまとめて作られたチームのこと。

1つの戸でも年貢を納めなかったら、チームで罰せられる「連帯責任」の制度だよ。

連帯責任なので、チームの誰かが年貢を納められなかったら、他のメンバーが助けなくてはならないんだ。

班活動にたとえると、班のだれかが掃除当番をサボったら、同じ班のみんなで代わりにやる、みたいな感じかな。

そうすると、おたがい「サボるなよ??」と、見張るようにもなるし、助け合って年貢を納めるようになったんだ。

こうやって、百姓同士が見張り合って、協力して年貢を納めてくれたほうが、幕府や大名は、より確実に年貢を集めることが出来るよね。

町人(ちょうにん)

町人は、城下町に住んでいた職人や商人のこと。

江戸時代の人口の割合では、5%くらいが町人だったよ。

大工さん、鍛冶屋さん、お豆腐屋さん、着物屋さん…今でいうお店屋さんだね。

余裕があったら読もう!江戸の経済を動かした「町人」の仕組み

百姓が「食」を支えた主役なら、町人は、江戸の「経済」と「暮らし」を支えた、プロ集団だったんだ。

彼らは、ただお店を開いていただけじゃない。町人たちも、自分たちの仕事や暮らしを守るために、独自のルールやチームを作っていたよ。

- 職人:

- 大工さん、鍛冶屋さん、畳屋さんなど、専門的な技術(スキル)で物を作る人たちのこと。

- 彼らは、同じ職業の仲間同士で「組合(くみあい)」を作っていた。これは、仕事のルールを決めたり、新しい仲間(弟子)を育てたり、お互いに助け合ったりするためのチームだったんだ。

- 商人:

- お米や着物、油などを売り買いして、物の流通を担っていた人たち。いわば、江戸時代のビジネスマンだね。

- 彼らも、同じ種類の商品を扱う商人同士で「株仲間(かぶなかま)」というグループを作っていたよ。幕府に税金を納める代わりに、その商品の販売を独占する権利を認めてもらっていたんだ。

百姓たちが「五人組」で村の平和な毎日を守っていたように、町人たちも「組合」や「株仲間」といった仕組みで、自分たちの仕事の質を守り、江戸の経済を力強く動かしていたんだ。

彼らが作った道具や、彼らが運んだ商品がなければ、武士も百姓も、豊かな生活を送ることはできなかった。

町人は、江戸時代の社会を支える、とっても大切な仕事をしていたんだね。

彼らが色々な物を作ったり売ったりしてくれたおかげで、江戸の町はとってもにぎやかになって、経済も発展したんだよ。

百姓はお米を作ることで、社会の食を支えて、町人(職人・商人)は物をつくったり、商品を運んだりすることで社会の経済を支えたんだね。

だから百姓と町人は役割が違うだけで、どちらが上下ということはなく、おたがいに欠かすことができない存在だったんだよ。

【悲しいルール】江戸時代にはもう一つの身分があった

ここまで、武士、百姓、町人の話をしてきたね。

でも、実は江戸時代の身分制度にはもう一つ、知らなければいけない、とても悲しいルールがあったんだ。

武士や百姓、町人とは別に、厳しく差別された身分の人々がいたんだよ。

差別された身分の人々の呼び方について

この記事では、当時使われていた差別的な呼び方をそのまま使うことはしません。それらの言葉は、今も人々を深く傷つけるからです。ここでは『差別された身分の人々』という表現で説明を進めます。

彼らは、幕府や藩が作ったルールによって、めちゃくちゃで、ひどいあつかいを受けていたんだ。

本当にあった例を紹介するよ。

- みんなから離れて、日当たりが悪くて、大雨が降ったらすぐに水浸しになるような場所に住まなければいけない

- 百姓よりも、もっとボロボロの服を着なければいけない

- 町を歩くときは、みんなと違うことが分かるように、特別な札を首から下げなくてはいけない

どれもひどいよね。でも、こんなひどいルールが本当にたくさんあったんだ。

ある村で、差別された人々が乱暴をされて「助けてください!」と奉行所(今でいう警察や裁判所)に訴えたのに、「お前たちが悪い」と追い返されてしまった、なんていう信じられない事件もあったよ。

どうしてそんなひどいことするんだろう?

その原因は一つではなくて、とても複雑なんだ。

古くから日本社会にあった「ケガレ」という考え方(死や血など、神聖なものを汚すことに触れることを避ける意識)が、特定の人々を社会から遠ざけることにつながっていたんだ。

幕府は、こうした社会に根付いていた差別的な意識を利用して、身分制度の中に組み込むことで、支配をより強いものにしようとした、と考えられているよ。

収穫した米のうち半分も収めなくてはいけないという年貢の大変さや、幕府をはじめとした武士が支配していることに庶民たちは不満を持つよね。

その怒りのターゲットが、自分たち(幕府・武士)に向かないようにしたかったんだ。

そこで幕府は、当時の人々の間にもともとあった「ケガレ」という考え方を利用して、「あいつらがいるからダメなんだ」と、特定の人々への差別をさらに強いものにさせて、みんなの不満をそっちへ向けさせようとしたんだよ。

クラスで問題が起きたとき、先生が一部の子を指さして「全部あの子たちのせいだ!」って言うようなもの。絶対に許されないことだよね。

差別された人々は、死んだ動物の処理をしたり、罪をおかした人の世話をさせられたり、みんなが「やりたくないな、汚いな」と思う仕事をさせられていたんだ。

でも、差別されていながらも、彼らは江戸時代の社会を支える、とても重要な仕事をたくさん担っていたよ。

たとえば、死んでしまった牛や馬の皮を、武士の鎧や太鼓の材料に変える、誰にも真似できない特別な技術を持っていたり、町の安全を守る役人として働いたり、人々を楽しませるお芝居や芸能を広めたりもしたんだ。

江戸時代の終わりと同時に、身分制度はなくなったよ。だけど、このときに差別されていた人の子孫に対しての偏った見方や考え方は現代でも残っているんだ。

「生まれ」だけで人を差別したり、その人の人権を傷つけることは決して許されることではないよね。

こうした偏見がなくなって、本当に平等な社会になるように、みんなが正しく知ること、そして理解することが大切だね。

幕府はなぜ「身分制度」なんて作ったの?

江戸時代の身分制度を作ったのは幕府だったね。

ではどうしてそんなルールを作ったのだろう?

身分制度によって上下関係がハッキリしていたり、役割が分かれるようにしておけば、物事が正しい順番で進んだり、ルールや決まりがある状態を守れると考えていたんだ。

身分が決まっていれば、競争する必要もないし、社会が安定すると考えたんだね。

でもそれは、幕府が安定して国を支配して、人口のほとんどを占める百姓から確実に年貢を取り立てるためのシステムだったんだ。

そして、厳しい年貢などの人々の不満をそらすために、悲しい差別も利用した。

幕府や一部の人にとっては便利だった身分制度かもしれないけれど、身分のせいで苦しい、悔しい思いをした人もたくさんいた。

人を「生まれ」だけで区別して、一生変えられないなんて、今から考えると本当におかしな話だよね。

今の日本は、努力をすれば誰もが自由に自分のなりたいものになれるし、どこに住むかも、何を着るかも自由だよね。

でもこれって、当たり前のことじゃないんだ。

江戸時代の人々の暮らしを知ることで、みんなが「今のぼくたちの自由が、どれだけ大切で幸せなことか」を感じることができたら嬉しいな。

江戸時代の「身分制度」まとめ

江戸時代の「身分制度」

- 身分は、支配する武士と、支配される百姓・町人に大きく分かれていた

- 百姓・町人の中には、農・工・商といった多様な職業があった

- 身分ごとの人口の割合は「武士:7%」「百姓:85%」「町人5%」

- 幕府は身分制度を作り、社会の安定を狙った

- 身分によって住む場所や仕事が分かれていた

- 百姓は名主を中心に五人組で連隊責任を負わされた

身分制度で国内の支配をガッチリ固めた江戸幕府。

でも、幕府が気にしていたのは、国内のことだけじゃなかったんだ。

次は、外国との付き合い方「鎖国」について解説するよ!

「なんで日本は外国とのドアを閉じてしまったの?」

「閉じている間、日本はどうなっちゃったの?」

そんな疑問を、マンガやイラストを使ってわかりやすく解説していくよ。

運営者情報

檜垣 由美子(ゆみねこ)

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。 ※サイト全体の運営実績についてはこちらにまとめています。

-

-

よかったです

-

すごーい

-

すごーい

-

分かりやすかったです✨️

-

「身分上厳しく差別されてきた人々」怖いですね…。

絶対にそんなことしたらダメだと思いました。

参考になりました。ありがとうございます。

リクエスト失礼します。(もうあったらすみません)ペリーについてのものが見たいです。

「士農工商」を教えたらダメだろう。教科書から消えたのは20世紀末なんだゾ。頭をアップデートしろ。