ヴィヴァルディ四季「春」第一楽章「ソネット」とは?特徴を解説

中学音楽で学習するヴィヴァルディ作曲四季から「春」第一楽章について、わかりやすく解説。

「ソネット」とは何か?曲や楽譜の特徴、作曲者ヴィヴァルディについて、使われている楽器について、定期テストで出題されるポイントを紹介しているよ。

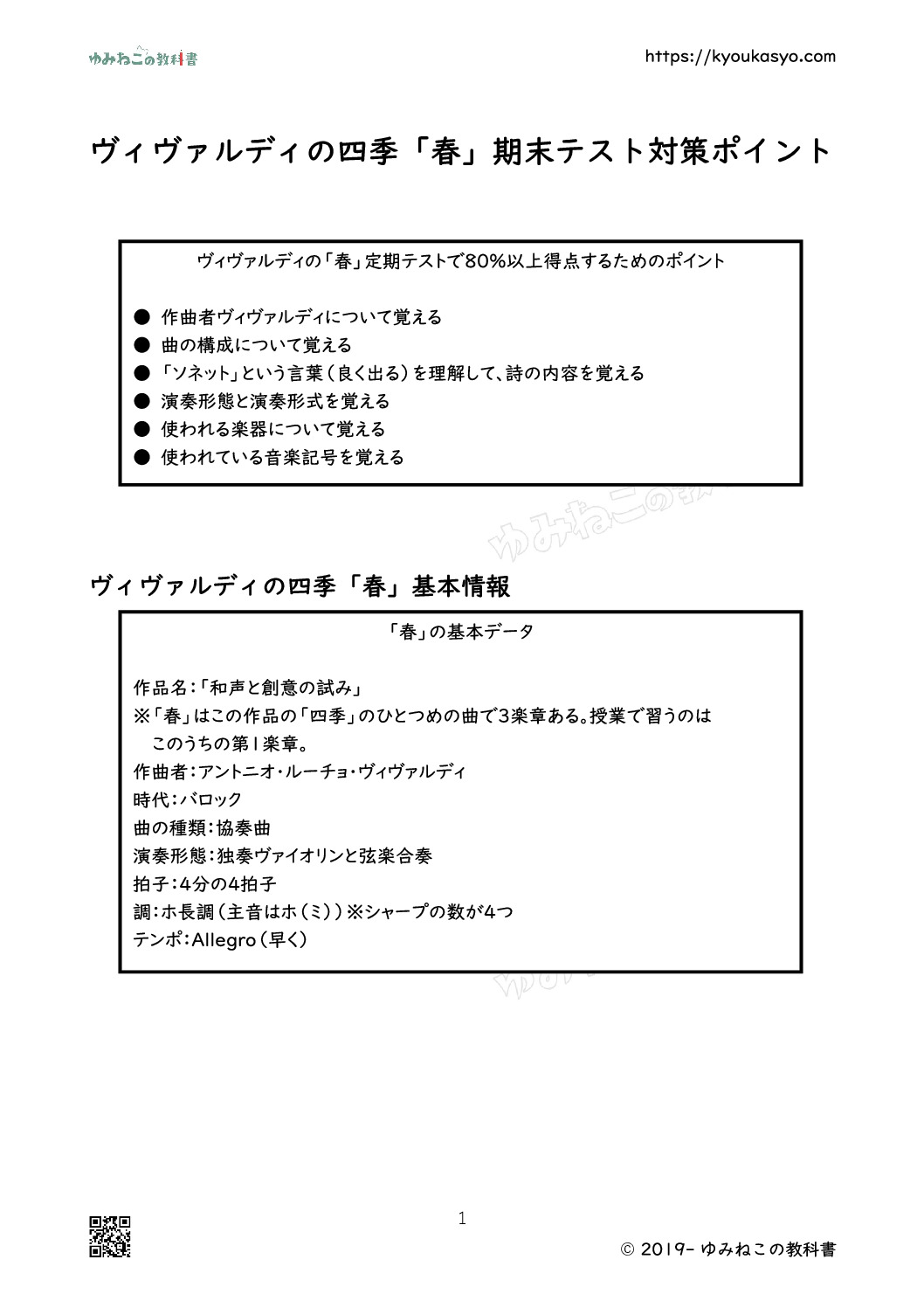

ヴィヴァルディ四季「春」一楽章テスト対策ポイント

- 作曲者はアントニオ・ルーチョ・ヴィヴァルディ。イタリアのヴェネツィア出身。父は理髪師。サン・マルコ大聖堂のヴァイオリン奏者として活躍していた。「協奏曲の父」と称される。

- ヴィヴァルディが活躍した時代は「バロック時代」。他にバッハ・ヘンデルが活躍している。

- 作品名は「和声と創意の試み」。「春・夏・秋・冬」の四季に分かれている。「春」は3楽章からなる。

- 演奏形態は協奏曲(独奏ヴァイオリンと弦楽合奏)。

- 演奏形式は「リトルネッロ」

- リトルネッロとは、「全合奏でテーマを演奏するリトルネッロ部」と「独奏楽器メインのエピソード部」が繰り返される曲の形式のこと

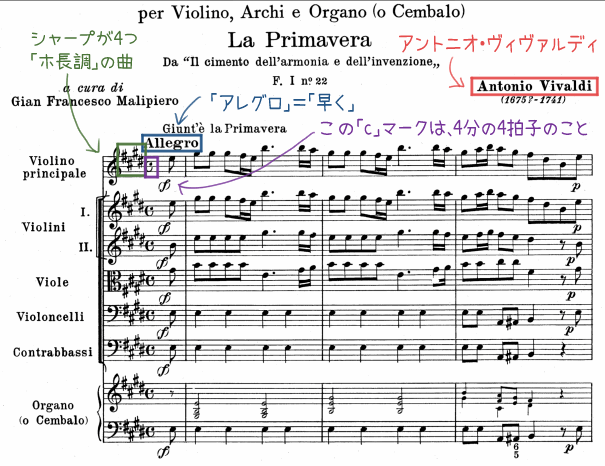

- 拍子は4分の4拍子、調は「ホ長調」、テンポは「アレグロ」

- 使われる楽器はヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・コントラバスの「弦楽器」と、チェンバロという「鍵盤楽器」

- ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・コントラバスの特徴として、小さいほど「高い音」、大きいほど「低い音」が出る。

小さい順&音が高い順に並べると

ヴァイオリン > ヴィオラ > チェロ > コントラバス

となる - 「ソネット」とは「短い詩」という意味。ヨーロッパの定形詩で、14行からなるのが特徴。

・春が陽気にやってきた

・小鳥たちは楽しい歌であいさつする

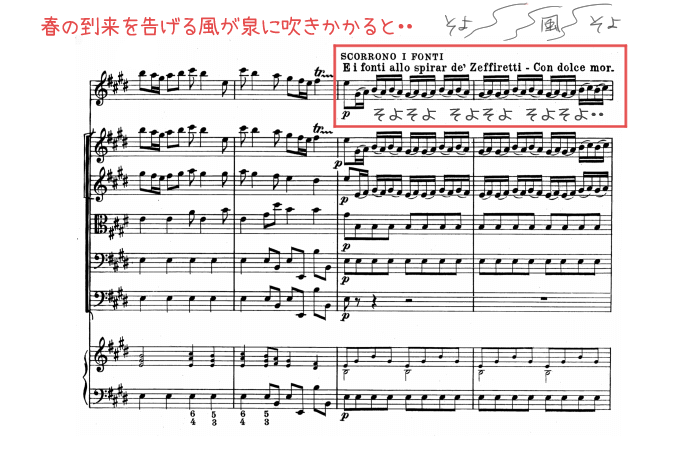

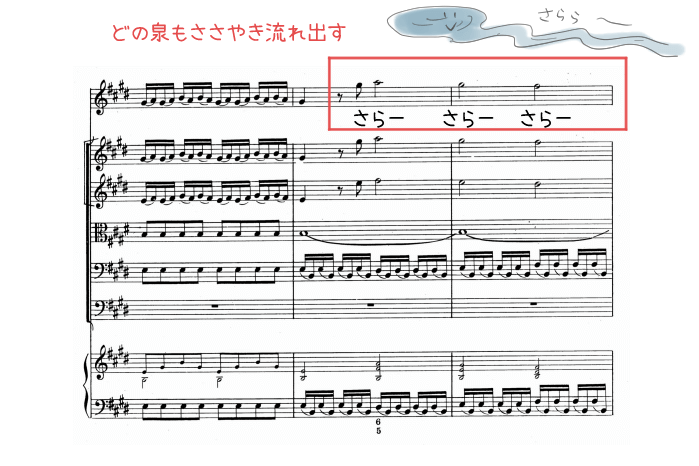

・春の到来を告げる風が泉に吹きかかると、どの泉もささやき流れ出す

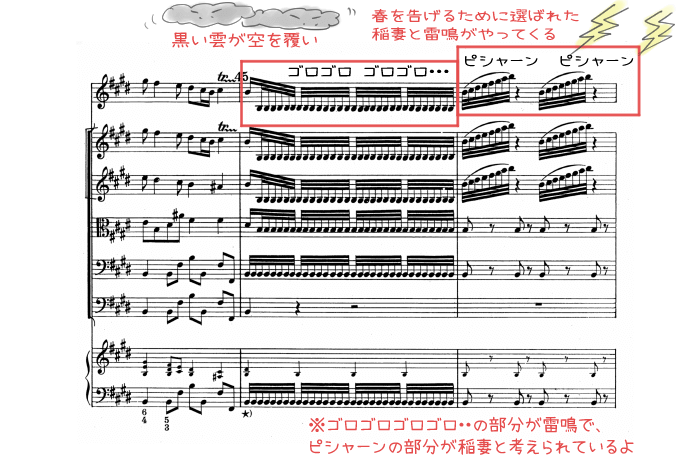

・黒い雲が空を覆い、春を告げるために選ばれた稲妻と雷鳴がやってくる

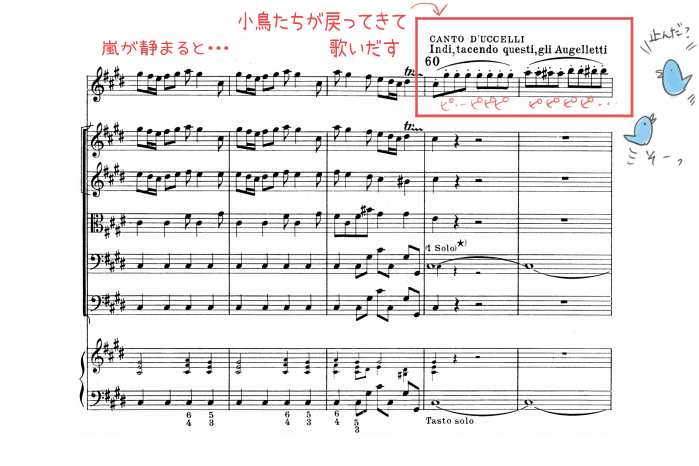

・その後静まると、小鳥たちは魅力的な鳴き声とともに戻ってくる - 風や泉の情景のシーンなどには「弱く」という意味の「p(ピアノ)」が使われている。

ヴィヴァルディ四季「春」第一楽章の特徴

作品名:「和声と創意の試み」

※「春」はこの作品の「四季」のひとつめの曲で3楽章ある。

授業で習うのはこのうちの第1楽章。

作曲者:アントニオ・ルーチョ・ヴィヴァルディ

時代:バロック時代

演奏形態:協奏曲独奏ヴァイオリンと弦楽合奏(

演奏形式:リトルネッロ

拍子:4分の4拍子

調:ホ長調(主音はホ(ミ))※シャープの数が4つ

テンポ:Allegro(早く)

ヴィヴァルディの四季「春」は、1つの作品の一部分なんだ。

作品自体の名前は、「和声と創意の試み」というよ。

「和声と創意の試み」は12曲からできていて、

それぞれ「春」「夏」「秋」「冬」の四季に分かれているよ。

そしてそれぞれの季節ごとに3つの楽章があって、

授業で習った曲は、この「春」の第1楽章なんだ。

楽譜の最初には、ヴィヴァルディの名前や、拍子、調、テンポが書かれているよ。

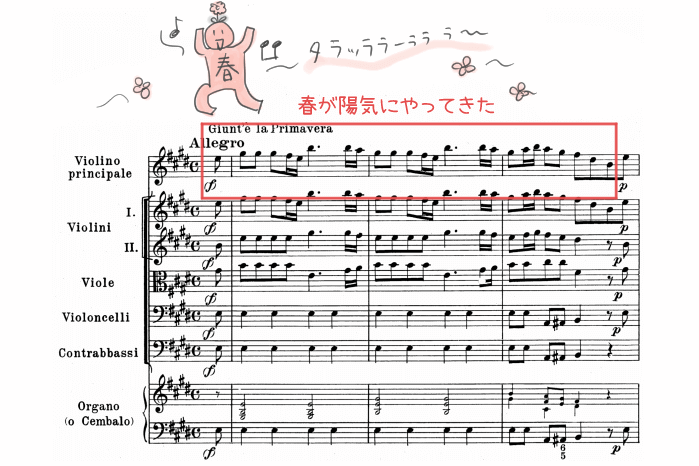

ヴィヴァルディの四季「春」は、スタートは「春が陽気にやってくる」ので、陽気さを表現するために、「強く」という意味の音楽記号「f(フォルテ)」で始まっているよ。

でも、途中で風が泉に吹きかかる情景や、泉がささやき流れる様子などのシーンでは、「弱く」という意味の音楽記号「p(ピアノ)」が使われたりしているよ。

四季「春」の作曲者「ヴィヴァルディ」について

四季「春」を作曲したのは、ヴィヴァルディ。

正式な名前は、アントニオ・ルーチョ・ヴィヴァルディというよ。

ヴィヴァルディの正式な名前を答える問題が出た学校もあるので、余裕があったら覚えておこう。

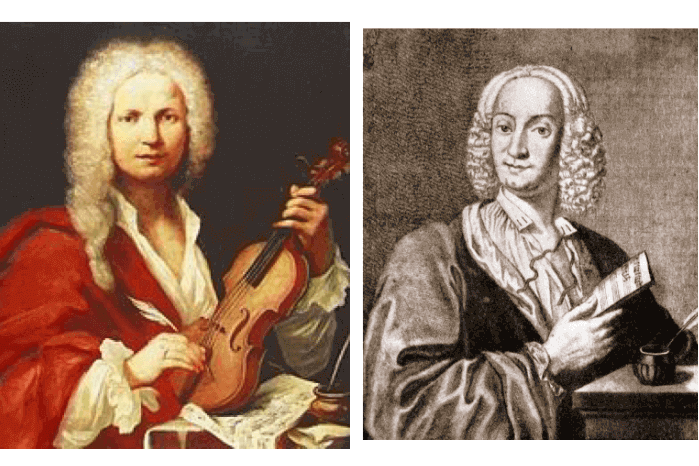

肖像画を選ぶ問題が出ることもあるので、有名なこの2つの絵は覚えておこう!

ヴィヴァルディは、イタリアのヴェネツィアで生まれたよ。

お父さんは理髪師だったけれど、ヴァイオリニストとしても活躍したんだ。

そんなお父さんの血を引くヴィヴァルディもヴァイオリンの才能に恵まれて、サン・マルコ大聖堂のヴァイオリン奏者として活躍したよ。

ヴィヴァルディが活躍した音楽的時代はバロック時代。

1600年頃から、1750年までの150年間がバロック時代と呼ばれているよ。

同じ時代に活躍した有名な作曲家には「音楽の父」と称されるバッハや、「音楽の母」と称されるヘンデルもいるよ。

なんと、ヴィヴァルディはバッハやヘンデルに影響を与えたと言われているんだ。

あの偉大なバッハが影響を受けたなんて、ヴィヴァルディは凄い音楽家だね。

そんなヴィヴァルディは、多くの協奏曲を作曲したので、「協奏曲の父」と称されているよ。

ヴィヴァルディ四季「春」ソネットとは(情景)

「ソネット」とは、「短い詩」という意味だよ。

ヨーロッパの伝統的な詩の形式のひとつで、14行で作られているのが特徴なんだ。

ヴィヴァルディの四季「春」は、このソネットの内容や情景を曲で表現しているんだよ。

ヴィヴァルディ四季「春」のソネット(イタリア語の原文)

【第一楽章】

Giunt’ è la Primavera e festosetti

La salutan gl’Augei con lieto canto,

E i fonti allo spirar de’ Zeffiretti

Con dolce mormorio scorrono intanto:

Vengon’ coprendo l’aer di nero amanto

E Lampi,e tuoni ad annuntiarla eletti

Indi tacendo questi, gl’Augelletti;

Tornan’di nuovo al lor canoro incanto:

【第二楽章】

E quindi sul fiorito ameno prato

Al caro mormorio di fronde e piante

Dorme ’l Caprar col fido can’ à lato.

【第三楽章】

Di pastoral zampogna al suon festante

Danzan Ninfe e Pastor nel tetto amato

Di primavera all’ apparir brillante.

もちろん、この原文はテストでは出ることはないと思うけれど、第一楽章から第三楽章までで、詩がぜんぶで14行になっていることが分かるね。

このうち、第一楽章の詩を日本語にしたものを確認しよう。

ヴィヴァルディ四季「春」第一楽章のソネットの内容

- 春が陽気にやってきた

Giunt’ è la Primavera e festosetti - 小鳥たちは楽しい歌であいさつする

La salutan gl’Augei con lieto canto, - 春の到来を告げる風が泉に吹きかかると、どの泉もささやき流れ出す

E i fonti allo spirar de’ Zeffiretti

Con dolce mormorio scorrono intanto: - 黒い雲が空を覆い、春を告げるために選ばれた稲妻と雷鳴がやってくる

Vengon’ coprendo l’aer di nero amanto

E Lampi,e tuoni ad annuntiarla eletti - その後静まると、小鳥たちは魅力的な鳴き声とともに戻ってくる

Indi tacendo questi, gl’Augelletti;

Tornan’di nuovo al lor canoro incanto:

この「ソネット」という言葉や内容については、テストで必ず出るといってもいいくらいなので、絶対に覚えておこう。

ソネットの内容(情景の順番や穴埋め)と、曲のどの部分が詩のどんな情景を表現しているかは、テストでも良く出る問題。しっかりと覚えておこう!!

それでは、それぞれのソネットの情景が、曲のどこで表現されているかを見てみよう。

1:「春が陽気にやってきた」

ヴィヴァルディ四季「春」でも、一番有名な「タラッタッタータララー」の部分だね。

なんだか楽しげで明るくなるメロディーだね。

ヴィヴァルディは、この陽気なメロディーで、「春がやってきた情景」を表現しているよ。

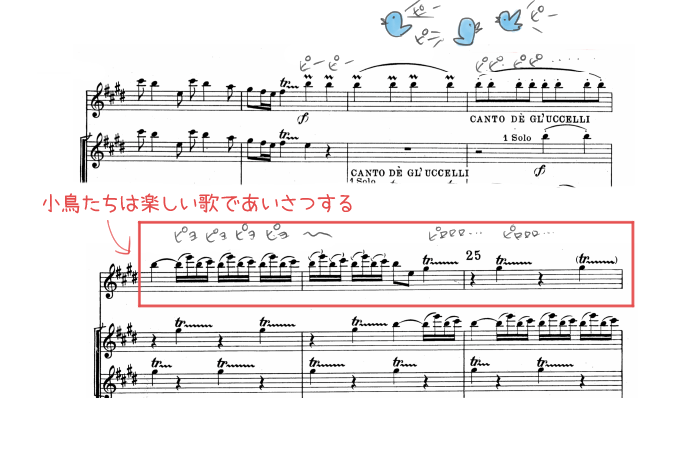

2:小鳥たちは楽しい歌であいさつする

春を表現していた合奏部分が終わると、ヴァイオリンの独奏になって、小鳥が歌い始める様子が表現されるよ。

たくさんの鳥が、かわるがわる歌っているような情景が浮かぶね。

3:春の到来を告げる風が泉に吹きかかると、どの泉もささやき流れ出す

小鳥の登場のあと、また合奏になって、今度は風がやってくる。

メロディーの動きが、「そよそよそよそよ」とやさしく風が吹いている様子を表現しているね。

風に吹かれて、泉が流れ出すよ。

(※画像の部分が、「泉が流れるところ」とハッキリとヴィヴァルディが書き残しているわけではないけれど、風のメロディーに対して、伸びやかなメロディーは水の流れをイメージさせるね。)

4:黒い雲が空を覆い、春を告げるために選ばれた稲妻と雷鳴がやってくる

突然、恐ろしげなメロディーに変わって、黒い雲や雷鳴、そして鋭い稲妻が表現されるよ。

稲妻の部分では、またヴァイオリンの独奏が効果的に使われているよ。

5:その後静まると、小鳥たちは魅力的な鳴き声とともに戻ってくる

そして嵐が静まると、また小鳥たちが戻ってくるんだ。

メロディーが半音ずつ上がっていって、小鳥が少しずつ歌いだす様子がよく表現されているね。

ヴィヴァルディの四季「春」演奏形態と演奏形式

ヴィヴァルディの四季「春」の演奏形態は、「協奏曲」だよ。

演奏形態「協奏曲」とは

「協奏曲」というのは、独奏する楽器と、他の楽器(オーケストラなど)が合奏するスタイルの演奏形態のこと。

「コンチェルト」とも呼ばれるよ。

つまり、「主役であるソロを演奏する楽器に、他の楽器が協力して演奏する」というイメージかな。

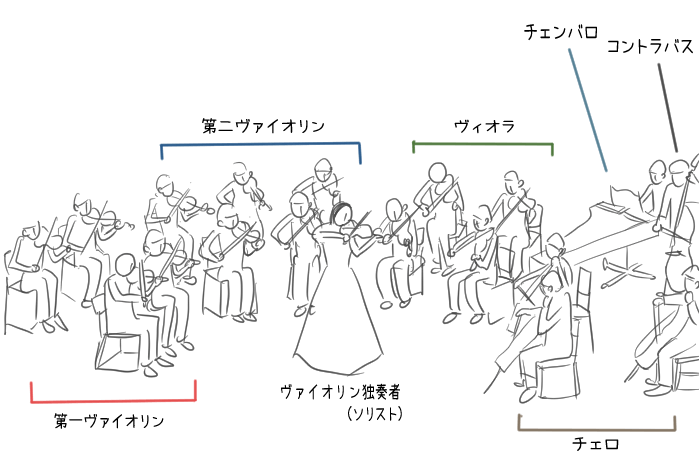

「春」の場合は、ソロであるヴァイオリンに

- ヴァイオリン(第一・第二)

- ヴィオラ

- チェロ

- コントラバス

- チェンバロ

が合奏するんだ。

協奏曲では、基本的にソロの楽器を中心に、他の楽器が取り囲む形(隊形)で演奏されるよ。

※チェンバロの位置やそれぞれの楽器の数などのこまかい部分は、その時々によって色々なパターンがあるよ。

演奏形式「リトルネッロ」とは

ヴィヴァルディの四季「春」の演奏形式は、「リトルネッロ(Ritornèllo)」というんだ。

リトルネッロとは、イタリア語で「繰り返し」という意味だよ。

繰り返しという名前のとおり、曲の中で「全部の楽器で演奏するテーマ部分(リトルネッロ部)」と、「独奏する楽器がメインで演奏する部分(エピソード部)」が繰り返される曲の形式なんだ。

「全部の楽器で演奏するテーマ部分」というのは、登場する全ての楽器が一緒になって、テーマとなる主題の音楽を演奏するということ。

つまり、ソロのヴァイオリンと、その他の楽器がみんないっぺんに、曲のテーマとなっている同じメロディを演奏するんだ。

「春」の有名な「タラッタッタータララー」のメロディが、この曲のテーマ。

次に登場する「鳥たちがあいさつする」エピソード部になると、ソロのヴァイオリンがメイン演奏になって、他の楽器は伴奏のようになるよ。

そしてまたテーマのメロディにもどって、全合奏で最初のテーマを演奏するリトルネッロ部になるね。

そして、さらにまた「そよ風と流れる泉」のエピソード部があって、また全合奏のリトルネッロ部になって、また「稲妻と雷鳴」のエピソード部になって、全合奏のリトルネッロ部になる。そして「鳥が戻ってくる」エピソード部、そして最期に全合奏のリトルネッロ部で終わる。

このように「全合奏(リトルネッロ部)」と「独奏(エピソード部)」が繰り返されているんだね。

ちなみに、最初と最後は必ずリトルネッロ部になっているよ。

また、「春」には通奏低音も使われているよ。

これはなかなかテストには出ないとは思うけれど、念のためにどんなものかを紹介しておくよ。

通奏低音とは?

バロック音楽において行われる伴奏の形態で、低層パートの上に和音を加えながら伴奏すること。

ずっと演奏し続けるから「通奏低音」と呼ばれるよ。

ヴィヴァルディの四季「春」使われている楽器

ヴィヴァルディの四季「春」では、

ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・コントラバスの「弦楽器」と、

チェンバロという「鍵盤楽器」が使われているよ。

弦楽器について

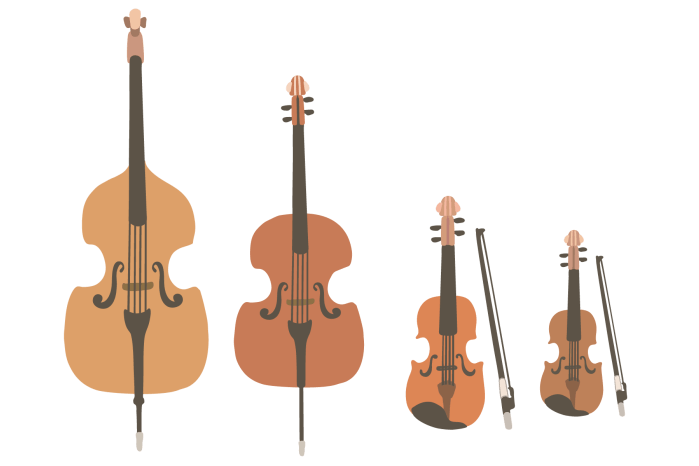

ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・コントラバスは、4本の弦を弓で擦って音を出す弦楽器。

それぞれの決定的な違いは大きさ。

小さいほど「高い音」、大きいほど「低い音」が出るんだ。

小さい順&音が高い順に並べると

ヴァイオリン > ヴィオラ > チェロ > コントラバス

となるよ。

テストでは、写真を見てヴァイオリン〜コントラバスのどれかを選ぶ問題が出たりするよ。

並んでいる写真なら、大きさで選べばいいね。

演奏している写真だったら、コントラバスは「立って」演奏するし、チェロは「座って、チェロの先を床につけて」演奏しているから見分けられるよ。

ヴァイオリンとヴィオラは、大きさでパッと見分けはつきにくいので、演奏隊形の写真だったら「ステージの正面あたり(ヴァイオリンとチェロに挟まれている)」で演奏しているのが基本的にヴィオラだよ。

鍵盤楽器チェンバロについて

チェンバロは、鍵盤を操作することによって音を出す「鍵盤楽器」で、

弦をプレクトラムという爪のようなもので弾いて音を出すんだ。

見た目はピアノに似ているけれど、ピアノは弦を「叩いて」音を出すのが大きな違い。

バロック時代の初期は、まだピアノは発明されていなかったんだ。

チェンバロが進化して今のピアノになっていったんだよ。

チェンバロは、弦を弾いて音を出すので、強弱がほとんどつけられないんだ。

その点、ピアノは微妙な音の強弱まで出すことができるね。

実は「ピアノ」という名前は、「ピアノフォルテ(ピアノからフォルテまで音の強弱が出すことが出来るという意味から)」という名前を略したものなんだよ。

他にもチェンバロとピアノの違いは「ペダルがない」「鍵盤が2段」などもあるよ。

| チェンバロ | ピアノ | |

|---|---|---|

| 音の出し方 | 弦を爪で弾く | 弦をハンマーで叩く |

| 音の強弱 | 強弱がほとんどつけられない | 微妙な音の強弱まで出すことができる |

| ペダル | ない | ある |

| 鍵盤 | 2段 | 1段 |

ヴィヴァルディ四季「春」一楽章テスト対策ポイントまとめ

ヴィヴァルディ四季「春」一楽章テスト対策ポイント

- 作曲者はアントニオ・ルーチョ・ヴィヴァルディ。イタリアのヴェネツィア出身。父は理髪師。サン・マルコ大聖堂のヴァイオリン奏者として活躍していた。「協奏曲の父」と称される。

- ヴィヴァルディが活躍した時代は「バロック時代」。他にバッハ・ヘンデルが活躍している。

- 作品名は「和声と創意の試み」。「春・夏・秋・冬」の四季に分かれている。「春」は3楽章からなる。

- 演奏形態は協奏曲(独奏ヴァイオリンと弦楽合奏)。

- 演奏形式は「リトルネッロ」

- リトルネッロとは、「全合奏でテーマを演奏するリトルネッロ部」と「独奏楽器メインのエピソード部」が繰り返される曲の形式のこと

- 拍子は4分の4拍子、調は「ホ長調」、テンポは「アレグロ」

- 使われる楽器はヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・コントラバスの「弦楽器」と、チェンバロという「鍵盤楽器」

- ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・コントラバスの特徴として、小さいほど「高い音」、大きいほど「低い音」が出る。

小さい順&音が高い順に並べると

ヴァイオリン > ヴィオラ > チェロ > コントラバス

となる - 「ソネット」とは「短い詩」という意味。ヨーロッパの定形詩で、14行からなるのが特徴。

・春が陽気にやってきた

・小鳥たちは楽しい歌であいさつする

・春の到来を告げる風が泉に吹きかかると、どの泉もささやき流れ出す

・黒い雲が空を覆い、春を告げるために選ばれた稲妻と雷鳴がやってくる

・その後静まると、小鳥たちは魅力的な鳴き声とともに戻ってくる - 風や泉の情景のシーンなどには「弱く」という意味の「p(ピアノ)」が使われている。

ヴィヴァルディ四季「春」一楽章の「一問一答」の動画もあるよ!

スキマ時間に聞き流しをするだけでも、かなり重要な用語が頭に入ってくるのでオススメだよ。

運営者情報

ゆみねこ

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。

-

-

授業でやりました。授業のときよくわからなかったけどこれを見てよくわかりました。

サイトが見やすくなっていいと思います!!!

-

すごく分かりやすかったです!参考になりました!ありがとうございました!

-

すごくわかりやすい‼️

-

すごくわかりやすい

テスト前必見 -

授業で、ぜんっぜん分かんなくて……!

私、音楽のテストが明日で笑

それで、音楽のファイルも教室に忘れて、必死にサイト探して、ここへたどり着きました

めっちゃ分かりやすくて、覚えやすかったです

大事なポイントとかも、わかりました!

ありがとうございます( *´꒳`*)-

私も明日テストです!

このサイトは見た中で一番わかりやすくて参考になりました

(o*。_。)o

-

-

明日というか、今日テストなので本当に助かりました!ソネットやリトルネッロを完全に忘れていたので朝のバスでしっかり復習しようと思います!

-

要点だけが書いてあってよかった

-

すごくためになりました!

ありがとうございます。 -

めっちゃ見やすくて

わかりやすいです!!!

ありがたいです

テスト前必見ですね! -

とても役に立ちました!!

ありがとうございます!!-

分かりやすくていいと思いました。

-

-

今日テストで自習時間にこのサイトをみながらやらせてもらいました

教科書より分かりやすくとても助かりました!

授業でやりました。授業のときよくわからなかったけどこれを見てよくわかりました。

サイトが見やすくなっていいと思います!!!