筝曲「六段の調」作曲者と奏法の特徴(テスト対策ポイント解説)

中学音楽で学習する筝曲「六段の調」について、作曲者の八橋検校、筝の奏法と音色の変化、平調子や段物とはどういうものか、段物の特徴である速度の変化など定期テストで必要になるポイントをわかりやすく解説するよ。

筝曲「六段の調」的テスト対策ポイントまとめ

- 六段の調は、段物の箏曲。

- 六段の調の作曲者は江戸時代の音楽家「八橋検校」

- 検校とは目の不自由な音楽家が所属した当道の最高職位

- 段物とは、一曲がいくつかの段に分かれているもので、歌の入らない器楽曲。

- 筝は、奈良時代に唐(中国)から伝わった弦楽器。

- 日本に伝わったはじめ、筝は雅楽を合奏するときの楽器として用いられた。

- 緩やかに始まり、段が進むにつれ次第に速度が増し、最後は緩やかに終わる構成を「序破急」と呼ぶ。

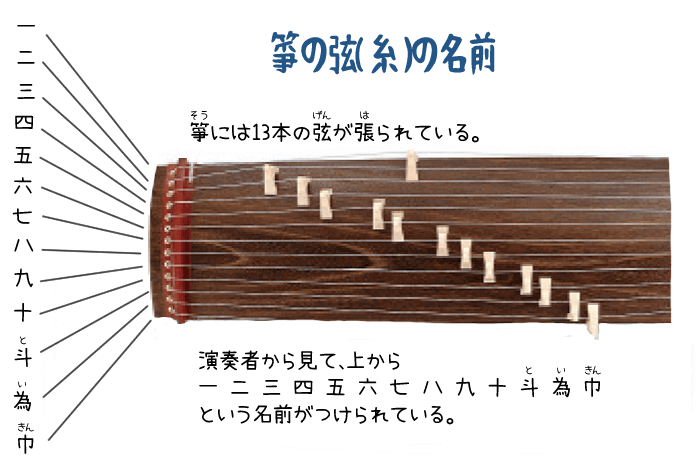

- 筝は本体が桐で作られ、13本の弦が張られている。

- 13本の弦の名前は演奏者から見て上から「一・二・三・四・五・六・七・八・九・十・斗・為・巾」

- 柱を立て、左右に動かすことで音の高さを調節する。

- 右手の親指・人差し指・中指に爪をはめ、弦を弾いて演奏する。

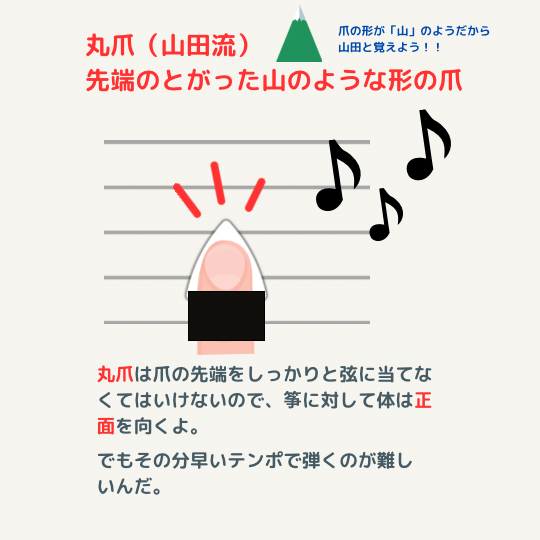

- 爪には流派により角爪(生田流)と丸爪(山田流)がある。

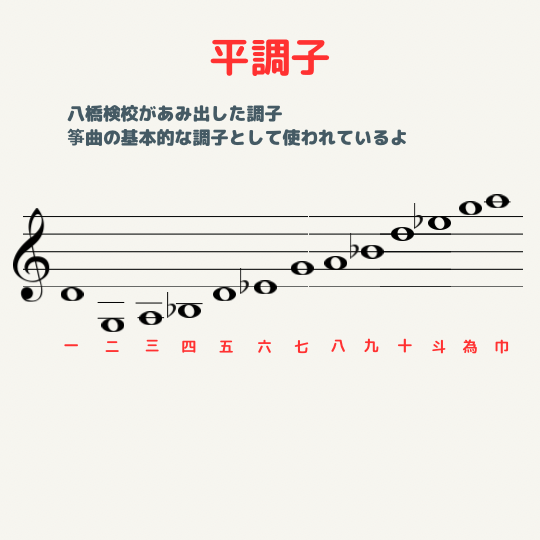

- 六段の調で使われる調子は八橋検校が確立した「平調子」

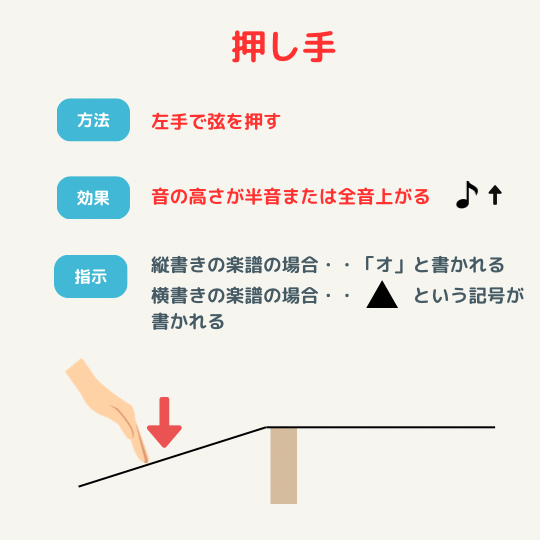

- 押し手とは、左手で弦(糸)を押す奏法で、音の高さが半音または全音上がる。

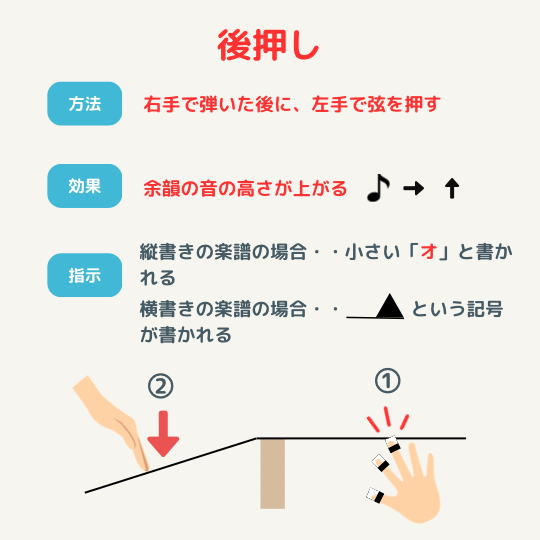

- 後押しとは、右手で弾いたあとに左手で弦(糸)を押す奏法で、音の余韻の高さが上がる。

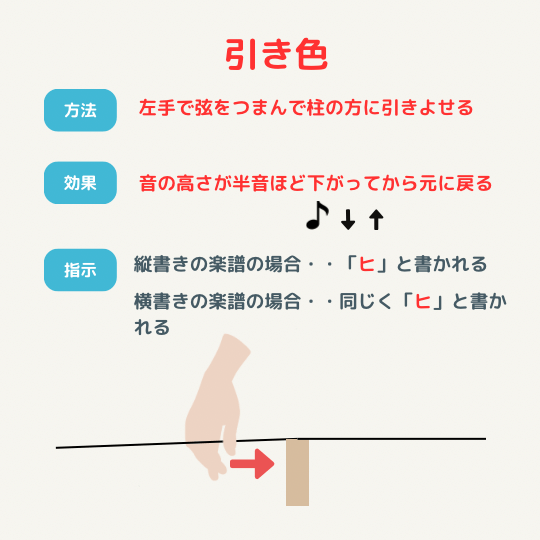

- 引き色とは、左手で弦(糸)をつまんで柱の方に引き寄せる奏法で、音の高さが半音ほど下がってから元に戻る。

筝曲「六段の調」の特徴

筝(こと)のための器楽曲(箏曲)

演奏形態:箏による独奏

「六段の調」作曲者「八橋検校」とは

筝曲「六段の調」を作曲したのは、江戸時代に活躍した音楽家「八橋検校(やつはしけんぎょう)」。

「八橋検校」はこのあとに説明する「平調子」を作り上げた人なんだ。

ちなみに「検校」というのは名前ではないよ。

検校とは、目が不自由な音楽家たちが所属した「当道」と呼ばれる職業組織の最高職位のことなんだ。

「六段の調」作曲者のポイント

- 作曲者は「八橋検校」

- 八橋検校は江戸時代に活躍した音楽家

- 「検校」とは、目の不自由な音楽形が所属した当道の最高職位

- 八橋検校が「平調子」を確立した

「六段の調」筝の奏法と音色の変化

「六段の調」は、「筝曲」とあるように、「筝(そう)」で演奏される曲。

筝とは、奈良時代に雅楽の楽器として中国大陸(唐)から伝わった弦楽器なんだ。

本体は通常は「桐」で作られているよ。

雅楽とは、日本の古典音楽のひとつ。

昔からある儀式や踊りなどで演奏される音楽のことだね。

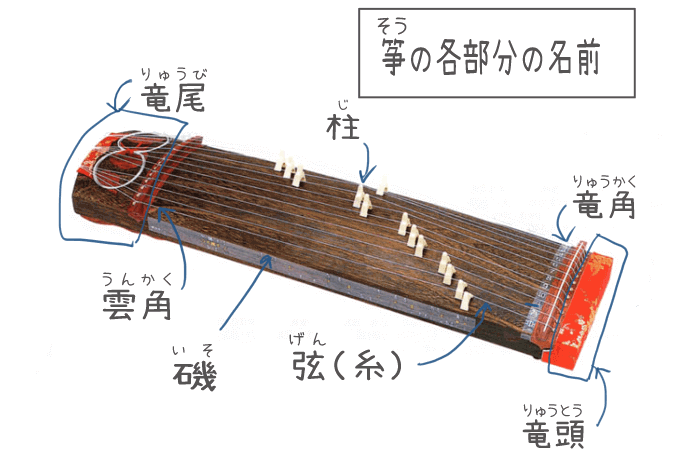

筝の各部の名称を覚えよう

筝は、全体を竜の姿に例えているんだ。

箏の各部分の名前も、竜の体の一部に見立てて呼ばれているよ。

筝の各部分の名前はテストでよく出るので、しっかり覚えよう!

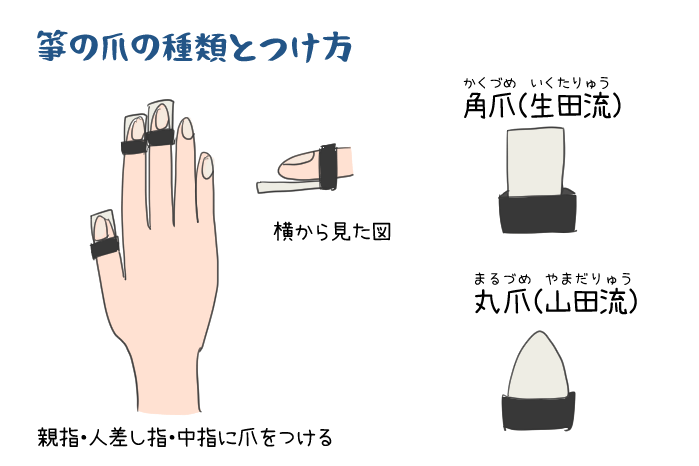

「筝」を演奏するための爪

筝は、「爪」を指にはめて弦を弾いて演奏するよ。

この爪は、流派によって「角爪」と「丸爪」のどちらかを使うんだ。

筝を弾くときは、右手の親指・人差し指・中指に爪をはめて、弦(糸)を弾いて演奏するよ。

四角の形をしているのが「角爪」、先端がとがった山のような形をしているのが「丸爪」だね。

流派というのは、カンタンにいうと「やり方とかスタイルによって分かれた集団」というイメージ。

箏の演奏の方法や、演奏するための道具で「生田流」と「山田流」という2つの流派に分かれているんだよ。

生田流は角爪、山田流は丸爪を使うよ。

そしてこの爪の形の違いによって、出る音色が変わるんだよ。

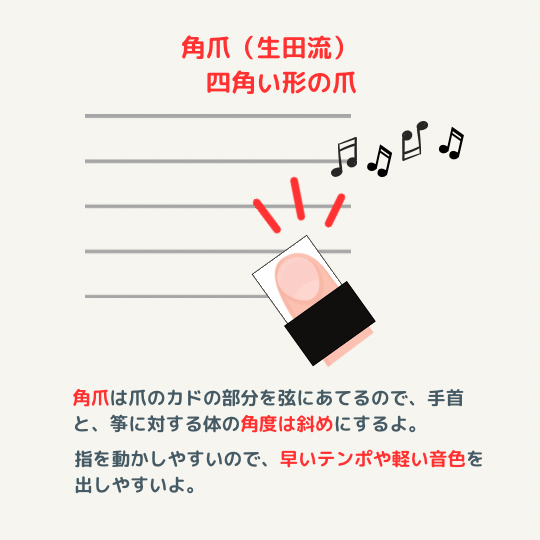

角爪は爪のカドの部分を弦にあてるので、手首と、筝に対する体の角度は斜めにするよ。

指を動かしやすいので、早いテンポや軽い音色を出しやすいよ。

丸爪は爪の先端をしっかりと弦に当てなくてはいけないので、筝に対して体は正面を向くよ。

爪が厚くてしっかりしているので、大きい音や芯のある音色をだしやすいよ。

でもその分早いテンポで弾くのが難しいんだ。

| 角爪 | 丸爪 | |

|---|---|---|

| 流派 | 生田流 | 山田流 |

| 形 | 四角の形をしている | 先端がとがった山のような形をしている |

| 奏法 | カドの部分を弦にあてるので、手首と、筝に対する体の角度は斜めにする | 先端をしっかりと弦に当てなくてはいけないので、筝に対して体は正面を向く |

| 特徴 | 指を動かしやすいので、早いテンポや軽い音色を出しやすい | 爪が厚くてしっかりしているので、大きい音や芯のある音色をだしやすいよ。 でもその分早いテンポで弾くのが難しい |

弦(糸)の名前【テストでよく出る】

箏には、弦(糸)が13本張られているんだ。

弦にはひとつひとつ名前があって、演奏者から見て上(遠く)から順に

「一」「ニ」「三」「四」「五」「六」「七」「八」「九」「十」「斗」「為」「巾」

という名前がつけられているよ。

「斗・為・巾」はテストでよく出るよ!しっかり覚えよう!

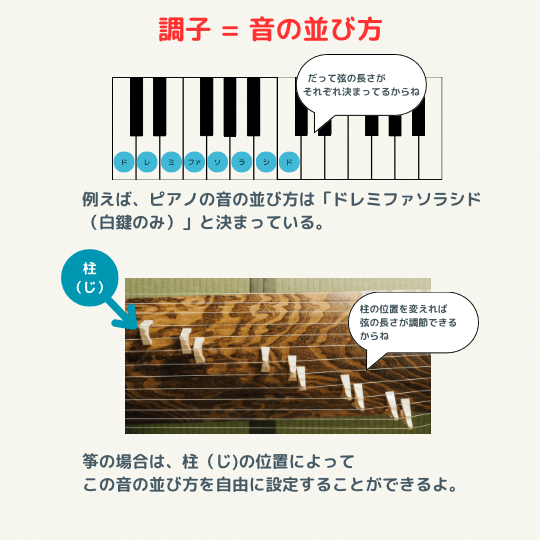

調弦の仕方

調弦とは、音の高さを調節すること。

弦を使った楽器は、弦の長さによって出る音の高さが変わるよね。

なので、出したい音の高さになるように、弦の長さを調節するんだよ。

それぞれの弦に柱という部品を立てて、その柱の位置を左右に動かすことで、弦の長さを変えて音の高さを調節するんだ。

音色や余韻の変化

筝は、右手にはめた爪で弾くだけでなく、左手も使って音の高さや余韻を変化させる方法があるよ。

楽譜には、弦の名前の横や上に、カタカナまたは記号で指示が書かれているよ。

引き色

方法:左手で弦をつまんで柱の方に引きよせる

→音の高さが半音ほど下がってから元に戻る

指示:縦書きの楽譜の場合・・「ヒ」と書かれる

横書きの楽譜の場合・・同じく「ヒ」と書かれる

後押し

方法:右手で弾いた後に、左手で弦を押す

→余韻の音の高さが上がる

指示:縦書きの楽譜の場合・・小さい「オ」と書かれる

横書きの楽譜の場合・・下のような記号が書かれる

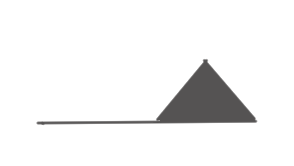

押し手

方法:左手で弦を押す

→音の高さが半音または全音上がる

指示:縦書きの楽譜の場合・・「オ」と書かれる

横書きの楽譜の場合・・「▲」の記号が書かれる

| 奏法 | 方法 | 音色の変化 | 指示 |

|---|---|---|---|

| 引き色 | 左手で弦をつまんで柱の方に引きよせる | 音の高さが半音ほど下がってから元に戻る | 縦書き、横書きとも「ヒ」と書かれる |

| 後押し | 右手で弾いた後に、左手で弦を押す | 余韻の音の高さが上がる | 縦書きの楽譜の場合・・小さい「オ」と書かれる 横書きの楽譜の場合・・棒の右端に▲が乗ったような記号が書かれる |

| 押し手 | 左手で弦を押す | 音の高さが半音または全音上がる | 縦書きの楽譜の場合・・「オ」と書かれる 横書きの楽譜の場合・・「▲」の記号が書かれる |

「六段の調」平調子とは

「調子」とは?

調子とは、音の並び方のこと。

例えば、ピアノの音の並び方は「ドレミファソラシド(白鍵のみ)」と決まっているよね。

でも筝の場合は、柱の位置によって この音の並び方を自由に設定することができるんだ。

そうやって設定された音の並び方を「調子」と呼ぶよ。

調子には、いろいろなパターンがあって、それぞれに名前があるよ。

六段の調で使われる調子は「平調子」というんだ。

これは六段の調の作曲者である八橋検校が確立(あみ出した、というイメージ)した調子だよ。

「六段の調」段物とは(速度の変化)

箏曲の段物の代表的な曲。

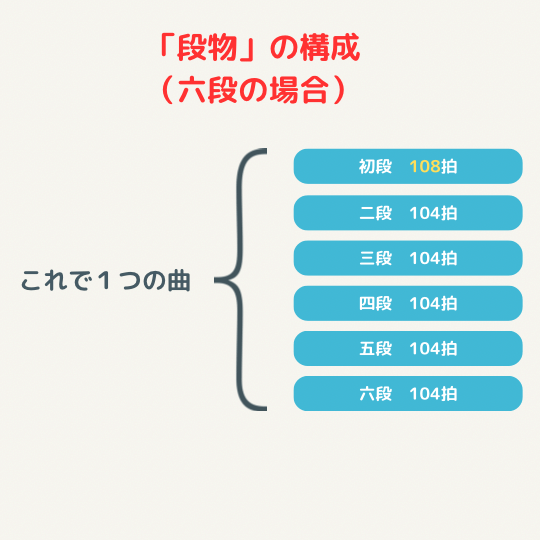

六つの段(部分)で出来ているんだ。

段物とは?

一曲がいくつかの部分(段)で出来ていて、歌が入らない曲を「段物」と呼ぶんだ。

「調べ物」ともいうよ。

六段の調のそれぞれの段は、初段だけ導入部の4拍分が多くなっていて、初段以外は同じ拍数になっているよ。

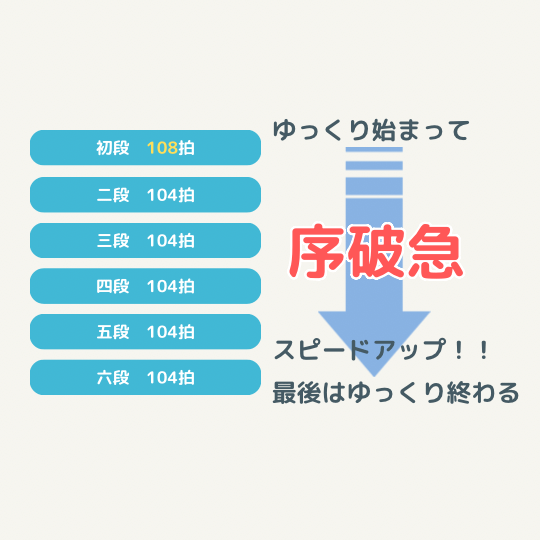

六段の調は、初段と呼ばれる最初のほうはゆっくり始まって、段が進むにつれてだんだんとスピードが速くなっていって、また最後はゆっくり終わるんだ。

こういう構成を「序破急」というよ。

序破急は、日本の伝統的な音楽な特徴のひとつなんだ。

つまり、六段の調で1番スピードが速く演奏されるのは「六段目」だよ!

「六段の調」テスト対策ポイントまとめ

筝曲「六段の調」的テスト対策ポイントまとめ

- 六段の調は、段物の箏曲。

- 六段の調の作曲者は江戸時代の音楽家「八橋検校」

- 検校とは目の不自由な音楽家が所属した当道の最高職位

- 段物とは、一曲がいくつかの段に分かれているもので、歌の入らない器楽曲。

- 筝は、奈良時代に唐(中国)から伝わった弦楽器。

- 日本に伝わったはじめ、筝は雅楽を合奏するときの楽器として用いられた。

- 緩やかに始まり、段が進むにつれ次第に速度が増し、最後は緩やかに終わる構成を「序破急」と呼ぶ。

- 筝は本体が桐で作られ、13本の弦が張られている。

- 13本の弦の名前は演奏者から見て上から「一・二・三・四・五・六・七・八・九・十・斗・為・巾」

- 柱を立て、左右に動かすことで音の高さを調節する。

- 右手の親指・人差し指・中指に爪をはめ、弦を弾いて演奏する。

- 爪には流派により角爪(生田流)と丸爪(山田流)がある。

- 六段の調で使われる調子は八橋検校が確立した「平調子」

- 押し手とは、左手で弦(糸)を押す奏法で、音の高さが半音または全音上がる。

- 後押しとは、右手で弾いたあとに左手で弦(糸)を押す奏法で、音の余韻の高さが上がる。

- 引き色とは、左手で弦(糸)をつまんで柱の方に引き寄せる奏法で、音の高さが半音ほど下がってから元に戻る。

ここまで学習できたら、「六段の調」定期テスト対策練習問題にチャレンジしよう!

運営者情報

ゆみねこ

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。

-

-

あっているみたいですね。

よかったです。 -

感謝

-

明日がテストです。もし、これを見て高得点取れなかったらあなたの責任ですからね?

-

ありがとうございます

-

わかりやすい

-

とてもわかりやすく助かりました。

ありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)*.゚ -

とても琴についてわかりやすく解説してあったのでいいと思いました。

-

すごくわかりやすいです…!ありがとうございましたm(_ _)m

-

学年末テストで役立つサイトですね

ありがとうございます -

引き色とは、左手で弦(糸)をつまんで柱の方に引き寄せる奏法で、音の高さが半音または全音上がる。

押し手とは、左手で弦(糸)を押す奏法で、音の余韻の高さが上がる。

後押しとは、右手で弾いたあとに左手で弦(糸)を押す奏法で、音の高さが半音ほど下がってから元に戻る。

なんかおかしいです -

引き色とは、左手で弦(糸)をつまんで柱の方に引き寄せる奏法で、音の高さが半音または全音上がる。

押し手とは、左手で弦(糸)を押す奏法で、音の余韻の高さが上がる。

後押しとは、右手で弾いたあとに左手で弦(糸)を押す奏法で、音の高さが半音ほど下がってから元に戻る。

ここおかしいです -

とてもわかりやすいです。

ありがとうございます -

分かりやすい助かる❗

-

とても分かりやすい❗助かる‼

-

おかげさまでテストで高得点を取ることができました!

-

とてもわかりやすくて、助かりました。

おかげで、テストで高得点をとりました。(箏は満点!)

ありがとうございました! -

テスト対策になりました。

-

テストがあるので助かります。

100点中30点くらい出ると言われたので本当に助かります。

ありがとうございました。 -

すごく役に立ちました。

ありがとうございます。 -

役に立ちましたーーーーーー

-

定期テスト対策にとても参考になりました。

また、分かりやすくまとめてあって見やすかったです!!

また参考にさせていただきます。 -

とても分かりやすかったです!

また、参考にさせていただきます。

中学生でもしっかりと分かる内容で、夏休みの宿題がひとつ終わりました!

ありがとうございます。

Q13あってます?