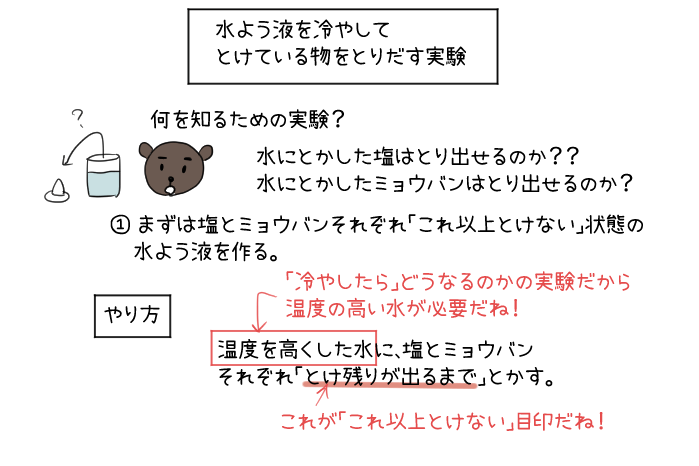

「水にとけたものをとり出す(ものの溶け方)」をわかりやすく解説

このページでは小学5年生の理科「物のとけ方」の学習「水にとけた物をとり出す」を解説するよ!

「水にとけた物」ってどういうこと?とピンと来なかったら、ココを読もう!

水にとけた物って、もとには戻らないの?

塩やミョウバンが水にとけることは分かったけど、一度とけた塩やミョウバンは、もうもとには戻らないのかな・・・?

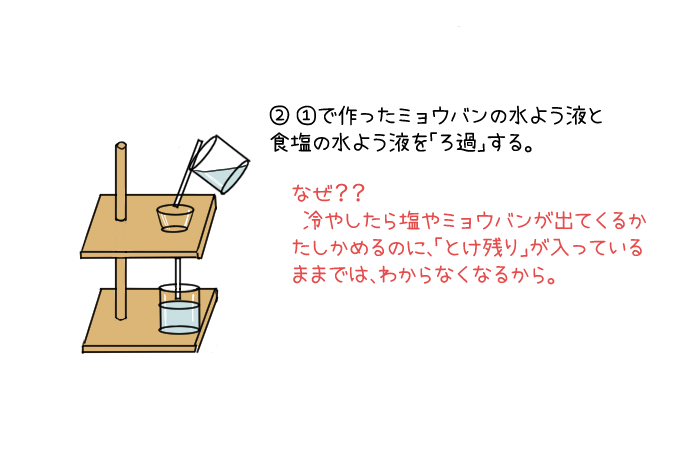

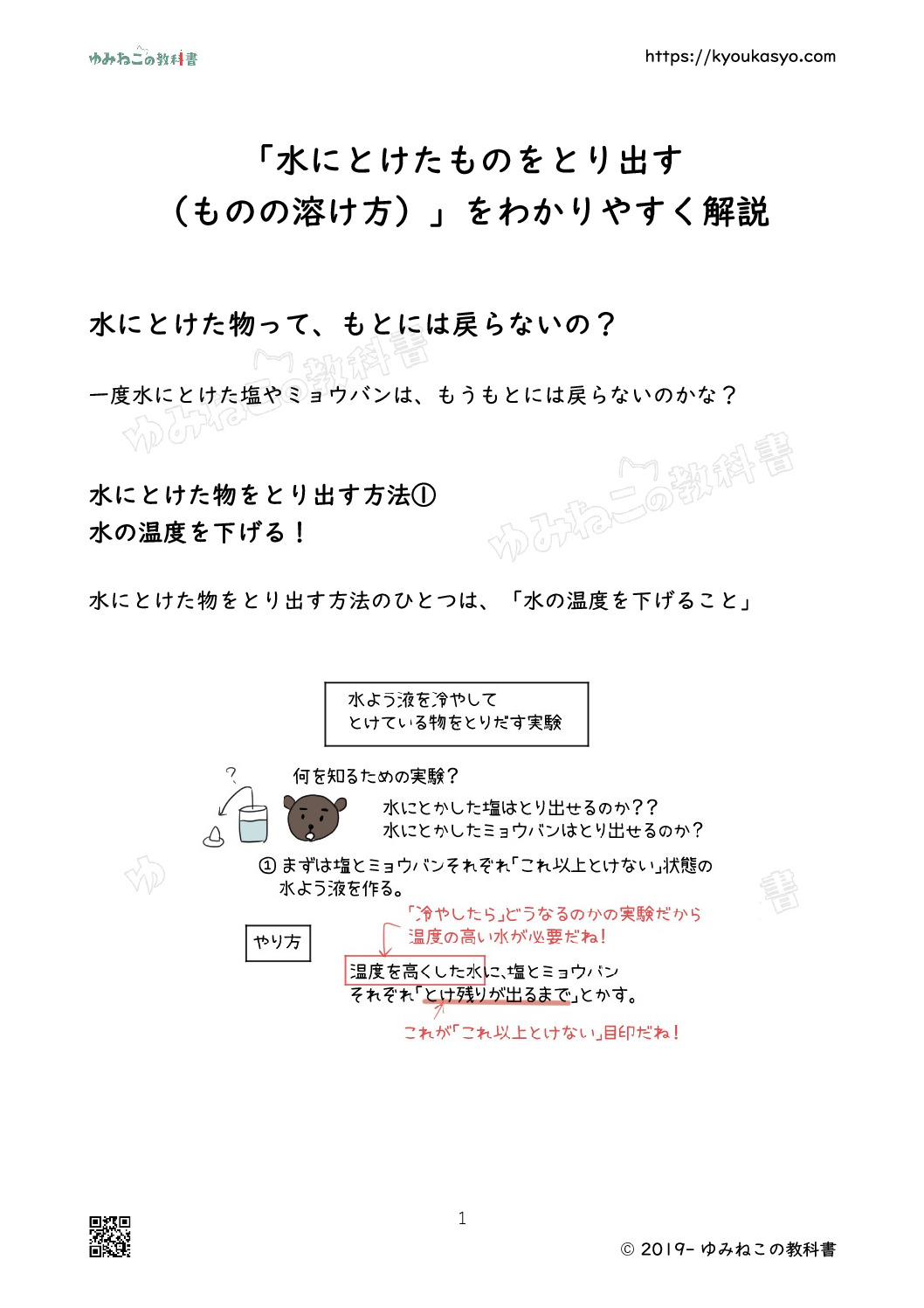

水にとけた物をとり出す方法①

水の温度を下げる!

水にとけた物をとり出す方法のひとつは、「水の温度を下げること」

へぇー。

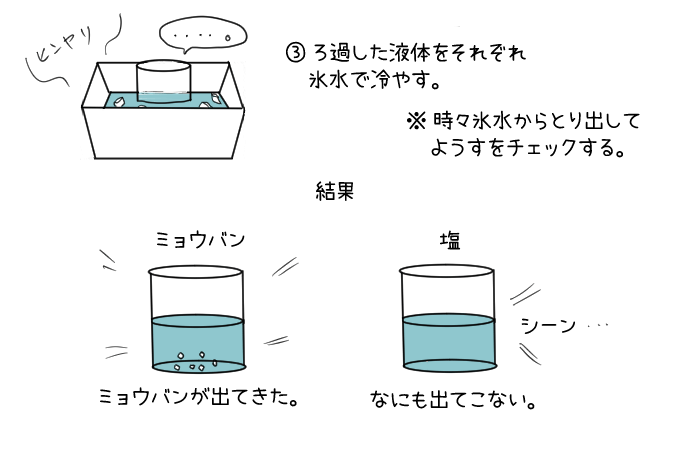

水の温度を下げたら、ミョウバンが出てきた!!

でも、どうして塩は出てこないんだろう。

ミョウバンが出てきた理由

ミョウバンは水の温度によって、とける量が違うから!

「物が水にとける量」で学習したように、ミョウバンは水の温度が高くなれば高くなるほど、「とけることができる量」は増えたよね。

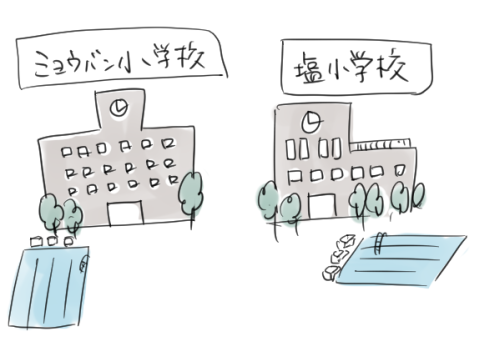

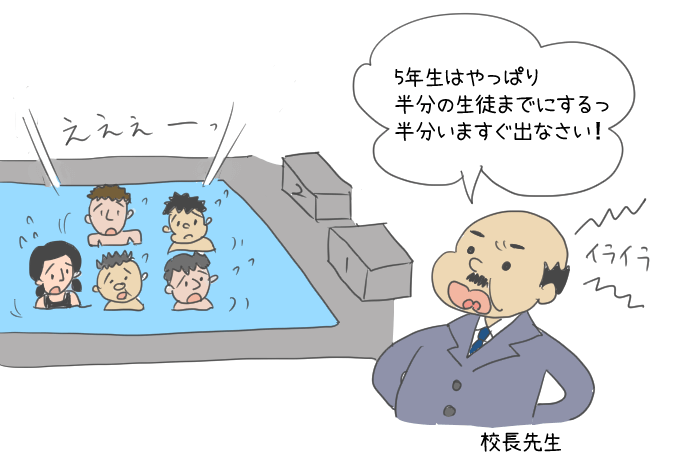

例えば、学校のプールで説明してみるよ。

ミョウバン学校と、塩学校という学校があるんだけど、2つの学校のプールは、5年生が使えるスペースが決まっていたとするよ。

このスペース、校長先生のゴキゲンによって「広くなったり、狭くなったり」するとしてみて。(プールの広さ→水の温度の高さと考えてみてね。)

ある日、ミョウバン学校の校長先生のゴキゲンはイマイチで、5年生が使えるスペースが半分くらいしかなかったとするよ。

しかもミョウバン学校の5年生の子供たちは、体が大きい子ばかり(体が大きい→「水にとけにくい」と考えてみよう!)なんだ。

半分のスペースじゃ、5年生の子供達半分くらいが入ったらもうギチギチ。

仕方ないので、5年生は半分の子供たちだけプールに入ることにしたんだ。

だけど、しばらくしたら校長先生のゴキゲンがすごくよくなって、「プール全部5年生で使っていいよ!!」ということになった。

ラッキー!と、プールを我慢していた残りの5年生みんなもプールに入ってきたんだけど、

しばらくしたらまた校長先生のキゲンが悪くなってしまって、

「やっぱり半分しか使っちゃダメ!」と言ってきた。

めっちゃ迷惑(笑)

そうするとどうなるかというと、せっかくプールに入っていた5年生の子供たちのうち、半分くらいはプールから出なきゃいけなくなるよね。

つまり、

「水にとけにくい」ミョウバンが、水の温度が高くなって「とけやすくなって」「たくさんとけることができた」けど、また水の温度が下がってしまって「とけていたミョウバンがとけていられなくなって出てきてしまった」というワケ。

塩は出てこなかった理由

塩は、とける量が水の温度とはあまり関係がないから!

それに比べて、塩が「水にとけることができる量」は水の温度とは関係がなかったよね。

これは、塩学校の5年生の子供たちは「体が小さくて」、「プールの広さが半分だけでも全部でも、関係なく全員で入ることができる」ようなイメージ。

だから、校長先生が「プール全部使っていいよ」と言っていたのに「やっぱり半分にして!」となっても、そのまま5年生全員プールに入ったままでいられるんだ。

塩がとけることができる量は、水の温度の高さと関係ないから、温度が低くなってしまっても「とけることができなくなった」塩が出てきてしまうようなことはないということだね。

じゃあ塩はとり出すことはできないの?

ということは、塩は一度とけちゃったら、もうとり出すことはできないということ?

水にとけた物をとり出す方法はもうひとつあるよ。

水にとけている物を取り出す方法②

とかしている「水」をなくせばいい!!

さっきの例で考えてみて。

塩学校の子供たちは体がちいさいから、プールの広さが半分になっても全員プールに入ったままでいられたよね。

でも、さすがにプールの水がぜんぶ蒸発してしまったらどうかな??

さすがに、みんな出なきゃだよね

「水に物がとける」のは、水の分子が物の分子をそれぞれ「取り囲むから」という説明もしたよね。

これだって、取り囲んでいた水分子が「全部いなくなってしまった」としたら、どうなるかな?

取り囲まれていた物の分子(原子)は自由になるね。

自由になった分子(原子)は、またもとの分子グループにもどるよ。

たとえば塩だったら、塩素原子とナトリウム原子はまた分子グループになって、「塩」として登場するんだ。

この方法は、もちろんミョウバンでも使うことができるよ。

5年生はココを押さえればOK!

まとめ

・物がとけた水よう液を冷やすと、とけている物がとけきれなくなって出てくることがある

・ミョウバンは、水の温度を低くすると、とけていたミョウバンがとけることができなくなって出てくる。

・塩は、水の温度を低くしても塩は出てこない。

・物がとけた水よう液の水を蒸発させると、とけていた物が残るので、とり出すことができる。

ここまで学習できたら、「ものの溶け方」テスト対策問題に挑戦してみよう!

運営者情報

ゆみねこ

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。

-

他の方法はないの?

-

溶かしたものを取り出した後に元に戻す方法が知りたい

-

すごい分りやすかった!!

読みやすかった、でも学校で表すとちょっと…