「火山の姿(大地の変化)」期末テスト対策ポイントまとめ

このページでは中学1年理科「大地の変化」で学習する「火山」について、テストに出がちな「マグマによる火山の違い」を詳しく説明するよ。

「火山の姿」

「大地の変化」「火山の姿」で

覚えなければいけない用語はコレ!

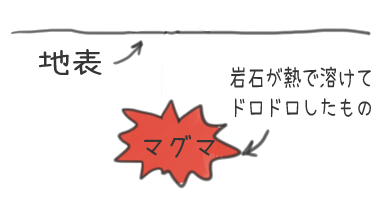

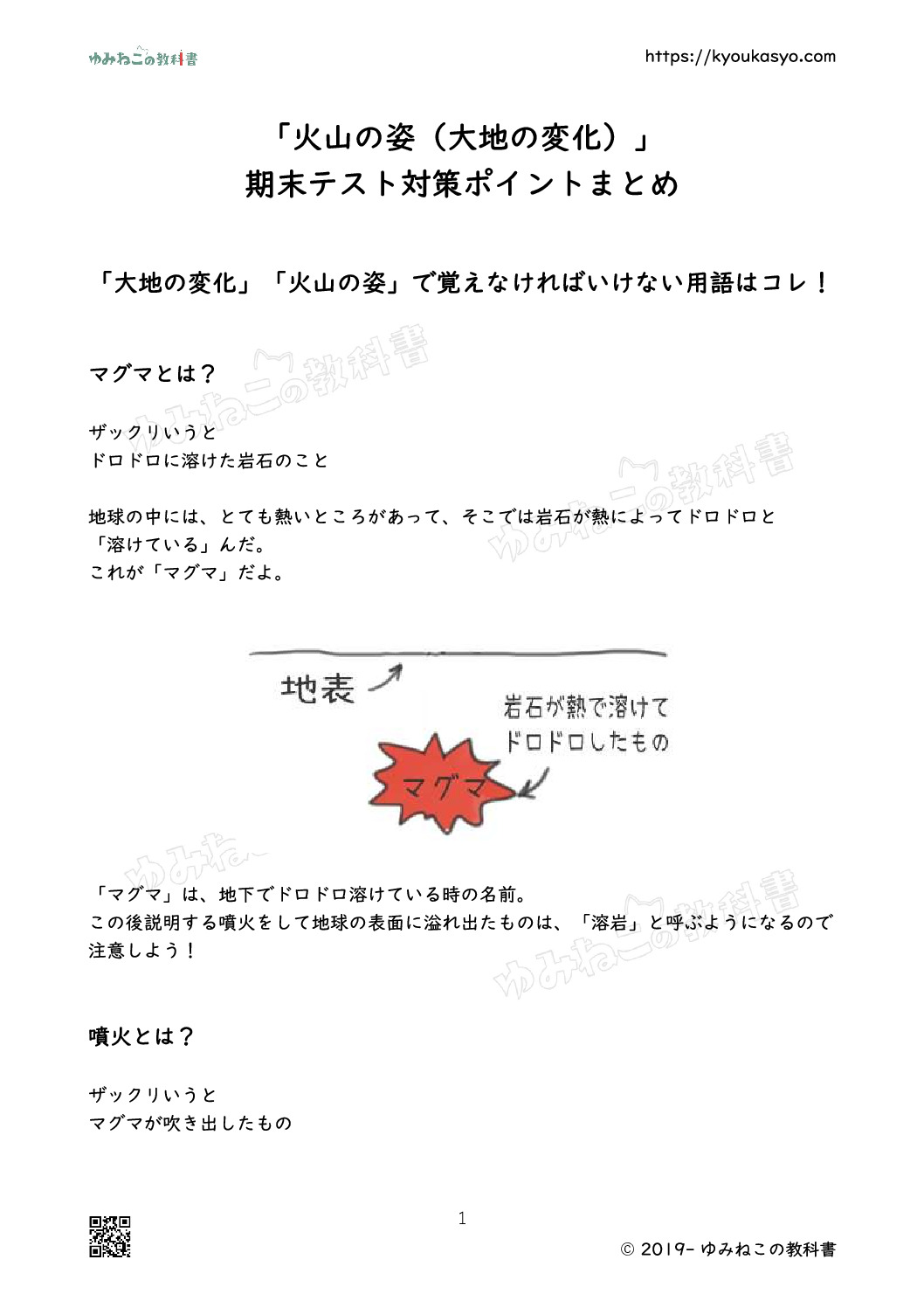

マグマとは?

ザックリいうと

ドロドロに溶けた岩石のこと

地球の中には、とても熱いところがあって、そこでは岩石が熱によってドロドロと「溶けている」んだ。

これが「マグマ」だよ。

「マグマ」は、地下でドロドロ溶けている時の名前。

この後説明する噴火をして地球の表面に溢れ出たものは、「溶岩」と呼ぶようになるので注意しよう!

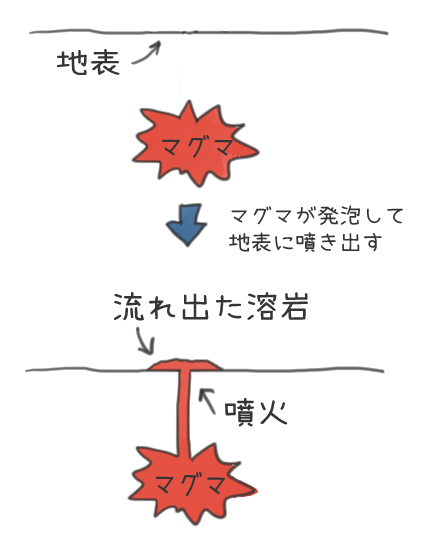

噴火とは?

ザックリいうと

マグマが吹き出したもの

地下の深いところにあるマグマが地球の表面まで昇ってくると、マグマにかかっていた圧力が減ってしまうんだ。

そうすると、マグマに含まれていた水分が気体になって「泡が発生(発泡)」するんだ。

炭酸飲料のペットボトルのフタを開けると、泡が吹き出したりするよね。

これは、フタを開けたことでペットボトルの圧力が減って、溶けていた二酸化炭素が気体になって泡が発生しているんだ。

これとおんなじ現象だよ。

それに水分が気体になるということは、体積が増えるということ。

体積が増えたら、もとのスペースに収まらなくなって溢れ出すよね。

こうして、マグマが発泡しながら溢れ出すのが噴火だよ。

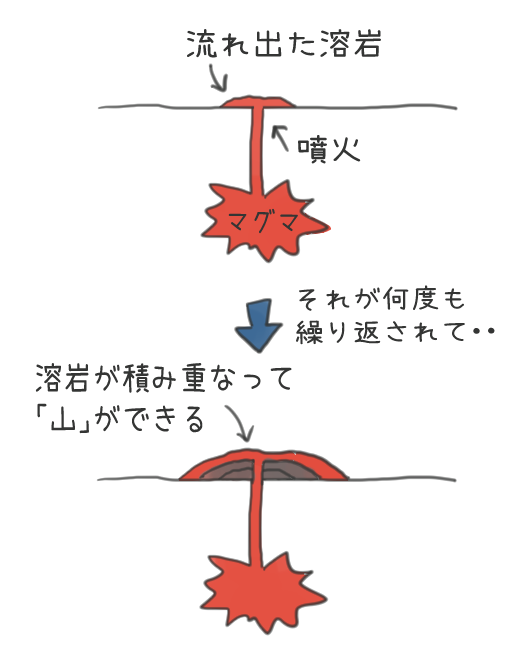

火山とは?

ザックリいうと

マグマが噴火したあと冷えて固まったもの

マグマが噴火して地球の表面に溢れ出たあと、冷えて固まったりしたものが火山だよ。

マグマと火山の関係でおさえるポイントはコレ!

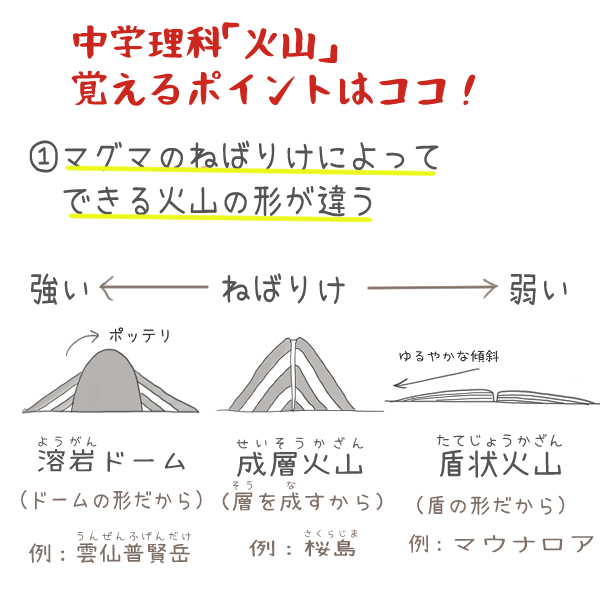

マグマの「ねばりけ」と、火山の形の関係

ザックリいうと

マグマの「ねばりけ」によって火山の形が変わる!

マグマが地表に溢れ出してできるのが火山だよね。

なので、マグマが「ネバネバしている」時と、「サラサラしている」時とでは、火山の形が変わるんだ!

「ねばりけ」と「火山の形」の組み合わせを覚えればいいだけだよ!

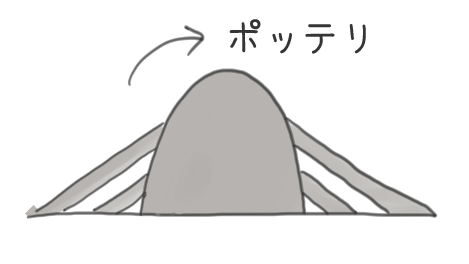

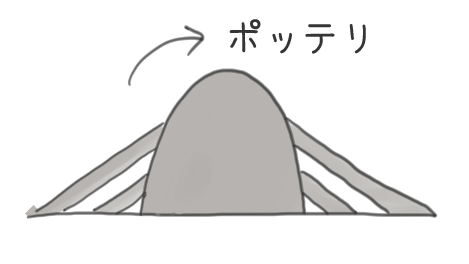

「ネバネバ」だと・・

スライムみたいなネバネバの液体を想像してみて。

ネバネバしているから、「流れにくい」よね。

流れにくいということは、ポッテリと「盛り上がった」形の火山ができるんだ。

「サラサラ」だと・・

反対に、サラサラの液体を想像してみて。

ホットケーキを作るときの生地とかどうだろう?

フライパンにホットケーキの生地を流し入れると、ほぼ平※に広がるよね。

サラサラのマグマによってできた火山は「ほぼ平に広がる」形の火山になるんだ。

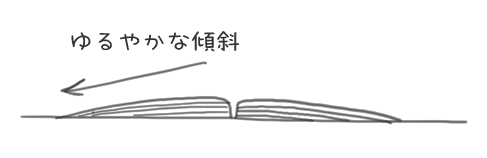

※「ゆるやかな傾斜」と表現されるよ

マグマの「ねばりけ」によって

それぞれの代表になる山を覚えよう!

マグマの「ねばりけ」と「火山の形」の組み合わせごとに、代表的な山があるよ!

これはテストでもよく出るので、覚えよう!

ねばりけが弱いマグマでできた火山

「伊豆大島火山」

東京都伊豆大島にある火山。

ねばりけが弱いマグマでできた火山なので、ほぼ平に広がった形だよ。

★その他にも・・ハワイのマウナロアが出ることもあるよ!

ねばりけが「真ん中(中程度)」なマグマでできた火山

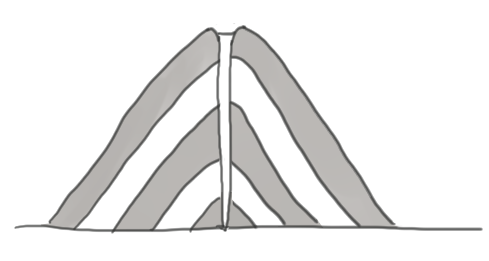

「桜島」

鹿児島県にある火山「桜島」。

ねばりけが「ネバネバ」と「サラサラ」の真ん中くらいなので、綺麗な円錐の形の山だよ。

★その他にも・・浅間山・富士山もこのタイプ!

ねばりけが強いマグマでできた火山

「雲仙普賢岳」

長崎県にある火山「雲仙普賢岳」。

ねばりけが強いマグマでできた火山なので、ポッテリ盛り上がった形をしているよ。

★その他にも・・昭和新山・有珠山もこのタイプ!

火山の形の呼び方を覚えよう!

「ほぼ平に広がった」とか、「盛り上がった」形の火山、それぞれにはちゃんと呼び方があるよ。

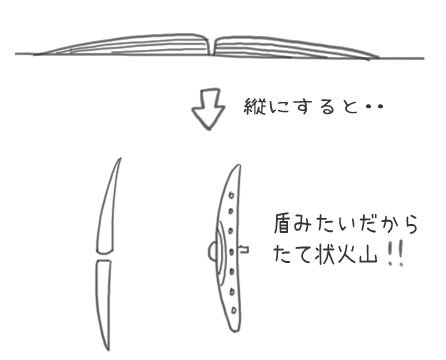

たて状火山

漢字だと「楯状火山」と書くよ。(盾状火山と書く場合もあるよ)

マグマのねばりけが弱くて、ほぼ平に広がった火山の形のこと。

そう、山を縦にしてみるとまるで「盾」みたいに見えるからこうよばれるんだ。

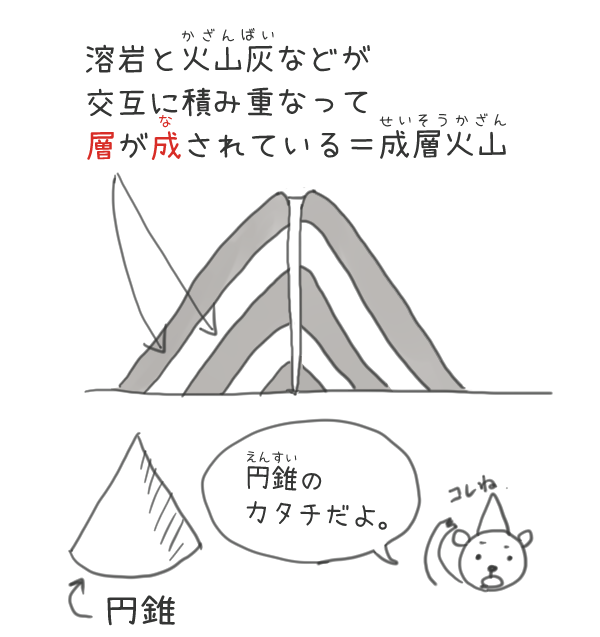

成層火山

マグマのねばりけが真ん中くらいで、綺麗な円錐の火山の形のこと。

この後で説明するけれど、マグマのねばりけが少し強いと、噴火するときも少し激しいんだ。

噴火が激しいと、マグマの出口にある岩などが砕けて飛び散ったりするんだ。

そうすると、火山は「溶岩」と「砕けて飛び散った物」が互い違いに層になってできるんだ。

「層が成されている」から、成層火山と呼ばれるよ。

溶岩ドーム

マグマのねばりけが強くて、ポッテリ盛り上がった形をした火山のこと。

盛り上がった溶岩のかたまりが、「ドーム」のようだからこう呼ばれるんだね。

マグマと溶岩の色の関係でおさえるポイントはコレ!

ザックリいうと

マグマの「ねばりけ」によって、溶岩の色が違う!

そもそも、マグマの「ねばりけ」が違うのは、どうしてかというと、

「マグマを作っている材料が違うから」なんだ。

少し先に学習することになるんだけど、マグマは「鉱物」の集まりでできているんだ。

この鉱物には色々な種類があって、「どんな鉱物が入っているか」でマグマの「ねばりけ」や「色」が変わるという仕組みなんだ。

鉱物には色がついたものと、無色だったり白色だったりするものがあって、

ねばりけの弱いマグマには「色がついた鉱物がたくさん」含まれていて、

ねばりけの強いマグマには「無色や白色の鉱物がたくさん」含まれている。

なので、

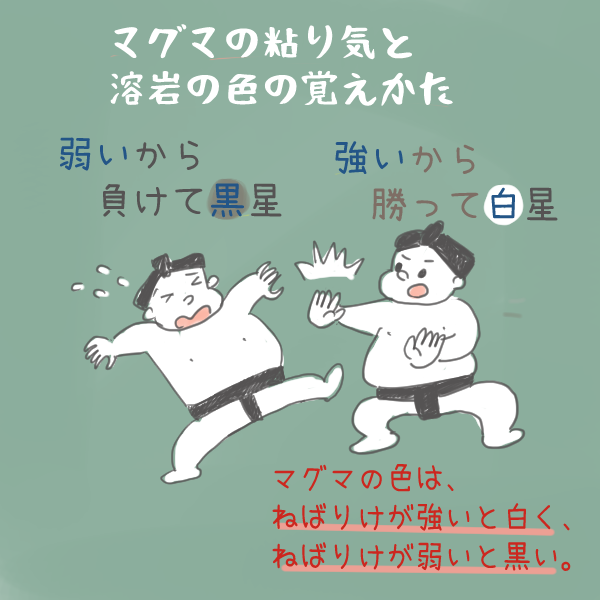

ねばりけが弱いマグマの溶岩の色→黒っぽい

ねばりけが強いマグマの溶岩の色→白っぽい

というわけ。

この色の違いは、とてもよくテストで出るので、しっかり覚えよう!

覚えやすいイメージを考えてみたよ。

相撲の「白星」「黒星」ってあるよね。

「黒星」は負けてしまった場合に使う言葉だね。

「弱いから負けてしまって黒星」

「強いから勝って白星」と覚えてみよう!

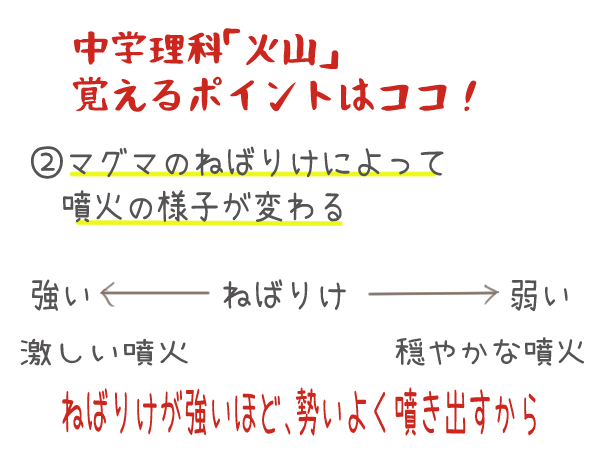

マグマと噴火の様子の関係で抑えるポイントはコレ!

ザックリいうと

マグマの「ねばりけ」によって、噴火の様子が変わる!

これもカンタンなことだよ。

同じような大きさの穴から液体を溢れ出させようとしたとき、

ネバネバした液体とサラサラした液体では、溢れ出方に違いができるよね。

ネバネバした液体のほうが、サラサラした液体よりも同じ力で押し出した時、「いきおいよく」溢れ出るよね。

なので、噴火の様子は

マグマのねばりけが強い→激しい噴火になる

マグマのねばりけが弱い→おだやかな噴火になる

というわけ。

大地の変化「火山の姿」まとめ

※赤いキーワードは必ず覚えよう!

| マグマのねばりけ | 強 | 中 | 弱 |

| 火山の形 | 盛り上がった形 |

円錐 |

ほぼ平で広がる |

| 呼び方 | 溶岩ドーム (ドームの形から) |

成層火山 (層を成すから) |

たて状火山 (盾の形だから) |

| 噴火の様子 | 激しい | 中 | おだやか |

| 溶岩の色 | 白っぽい (強い→白星で 覚えよう!) |

中 | 黒っぽい (弱い→黒星で 覚えよう!) |

| 代表の山 | 雲仙普賢岳 | 桜島 | 伊豆大島火山※・マウナロア |

※伊豆大島火山は、マグマのねばりけは弱いものの、その出来かたから「たて状火山」ではなく「成層火山」という考え方もあるよ。

- 高温によって地下で溶けたドロドロの岩石をマグマという。

- マグマが地表付近に上昇して発泡することで噴火が起きる

- 噴火によってマグマが地表に溢れ出たものを溶岩という。

- 噴火によって流れでたマグマが固まって火山ができる。

- マグマのねばりけによって火山の形・噴火の様子・溶岩の色は変わる

ここまで学習できたら、「火山の姿」のテスト対策問題ページに挑戦してみよう!

運営者情報

檜垣 由美子(ゆみねこ)

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。 ※サイト全体の運営実績についてはこちらにまとめています。

-

-

すごく分かりやすくてよかったです!

期末テストも対策できそうです!

震源で地震が発生した時刻の求め方がわからないので教えてほしいです。