「フェーン現象とは」原理と仕組みをわかりやすく解説

フェーン現象とは何か?どうして起こるのか、フェーン現象の原理・仕組みについて、子供から大人までわかりやすく解説します。

目次【本記事の内容】

フェーン現象とは

…?

何を言っているのかさっぱりで、イメージもわかないよ…!

フェーン現象を理解するためのポイントをひとつずつ、わかりやすく解説していくね。

ポイント①

「気圧」と「風」の関係について

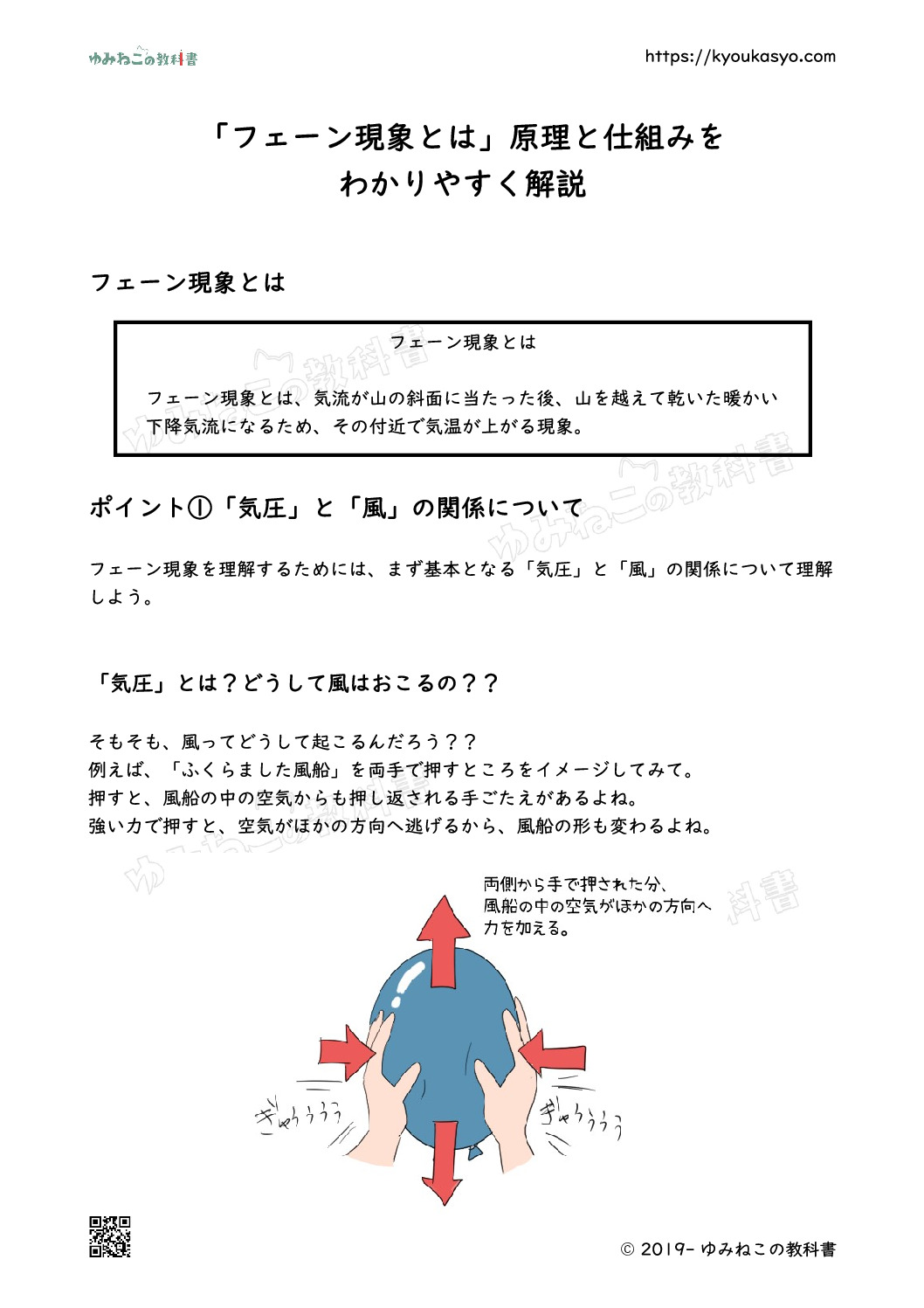

フェーン現象を理解するためには、まず基本となる「気圧」と「風」の関係について理解しよう。

「気圧」とは?

どうして風はおこるの??

そもそも、風ってどうして起こるんだろう??

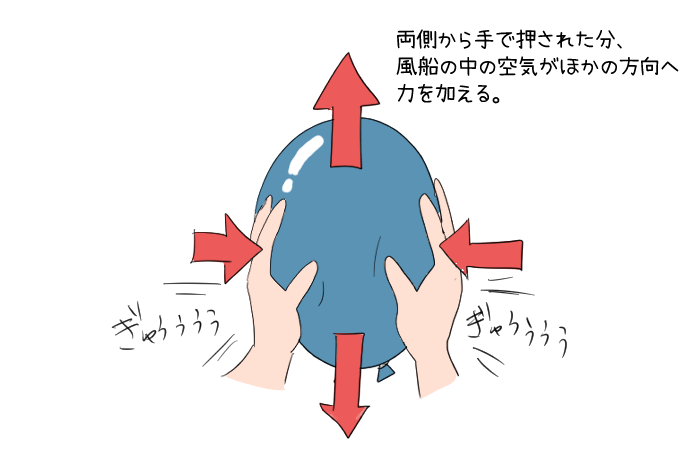

例えば、「ふくらました風船」を両手で押すところをイメージしてみて。

押すと、風船の中の空気からも押し返される手ごたえがあるよね。

強い力で押すと、空気がほかの方向へ逃げるから、風船の形も変わるよね。

僕たちのまわりにある空気も、ふだん目に見えはしないけど、お互いに押し合っているんだ。

そもそも空気は、その上にある空気の重さによって押されているよね。

空気は、1リットルで1.3gの重さがあるんだって。

上から押された空気は、やっぱり上に向かって押し返しているよ。

こんなかんじで、「空気が押す力」を「気圧」と呼ぶ んだね。

「空気」の「圧力」だね。

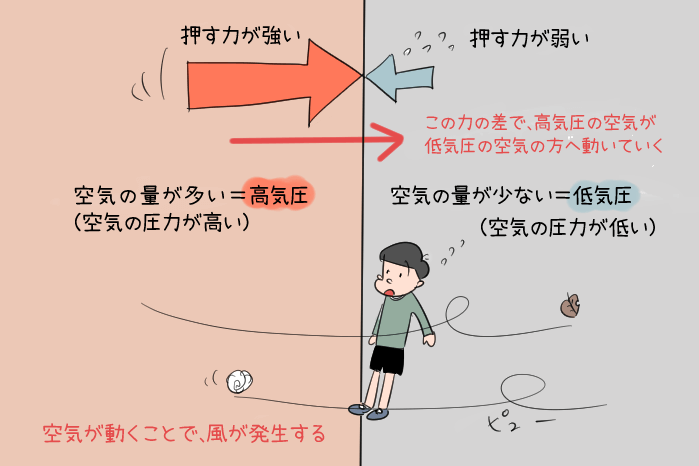

気圧は、その場所の空気の量が多くなると、高くなって、押す力が強くなるよ。

これを「高気圧」と呼ぶんだ。

逆に、その場所の空気の量が少なくなると、気圧は低くなって、押す力が弱くなる。

これを「低気圧」と呼ぶよ。

押し合う力に差があると、押す力が「強い方」から「弱い方」へ空気は動いていくよ。

この「空気の移動」が「風」なんだ。

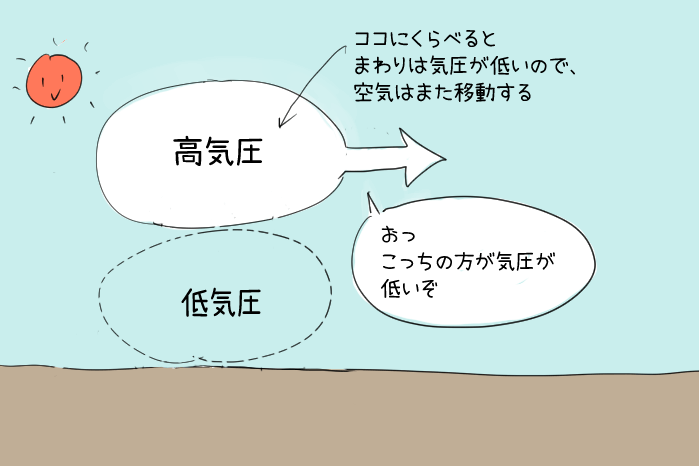

空気はどんなふうに動くの?

空気の対流

実際に空気の動きかたの流れを見てみよう。

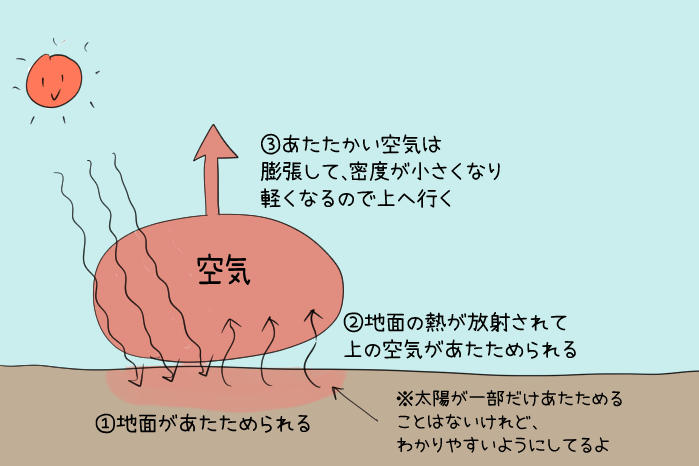

たとえば、太陽によって地面があたためられると、地面の上にある空気もあたためられて、上の方にいく(上昇気流が発生する)。

部屋の中でも、暖房をつけると、あたたかい空気が上のほうに集まったりするよね。

どうして空気があたためられると上に行くの?

空気の温度が高くなると、空気は膨張するんだ。

そうすると、空気の体積が大きくなるから、結果的に密度が減って、軽くなるからだよ。

空気が上に行ってしまうと、その空気があったもとの場所は空気の量が減って圧力が低くなるね。

だって空気が上に向かって行っているから。

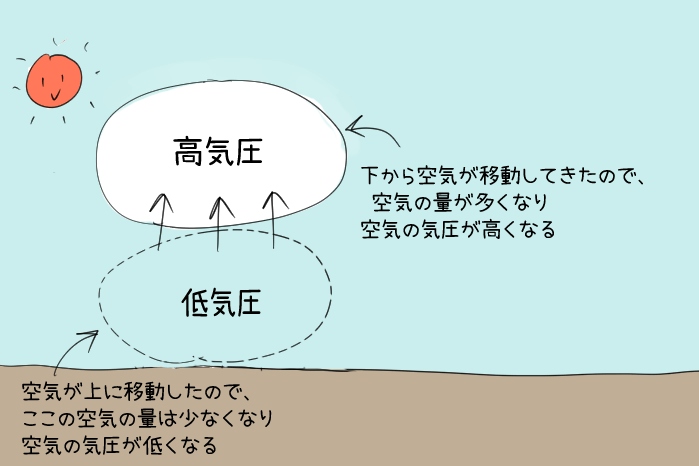

さて、上の方に空気が動いて行ったということは、そこの空気の量は多くなって、圧力は高くなるんだ。

空気が混み合うイメージかな。

でもその周りはべつに空気が混み合ったりはしていないから、気圧は元のままだよね。

ということは、気圧に差ができてしまうんだ。

だから、気圧の高い方から低い方へ空気は動いていくよ。

そうすると、今度はそこが高気圧になる。

なので、比べて気圧が低い「下」へ空気は下がるよ。

そうすると、またまた今度はそこが高気圧になるね。

比べて、もともとのスタート地点の空気は気圧が低いよね。

なので、また空気が動いて行くんだ。

なるほど、

空気があたためられたりすることで動いて、それによって気圧に差ができるからまたどんどん追いかけっこみたいに動いていくということだね。

この追いかけっこのように空気が動いていくのを対流というんだよ。

ポイント②

「熱の伝わりやすさの差」と「風」について

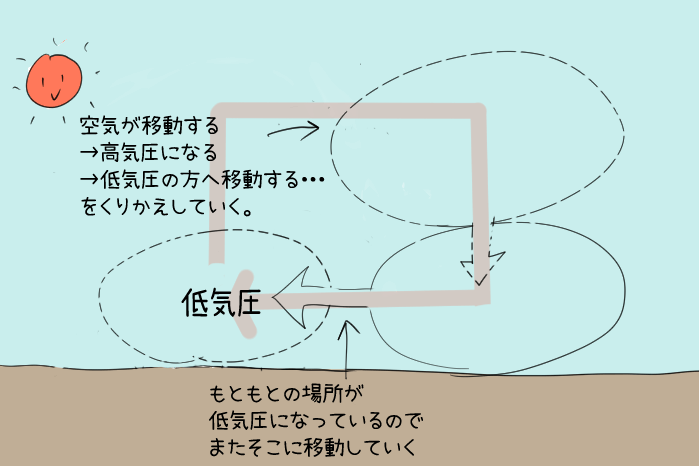

次に理解してほしいのは、固体・液体・気体では熱の伝わりかたが違うということ。

熱の伝わりやすさ

固体>液体>気体

夏のアスファルトと、そこにある水たまりをイメージしてみよう。

一番熱くなっているのは、アスファルトだよね。

ずっと触っていられないくらい熱くなってることもあるよね。

次が水たまり。「ぬるま湯」みたいになっていたりするよね。

それにくらべて空気はどうかな?

空気が、アスファルトや水たまりくらいと同じ温度になっていたら、呼吸するのも大変になっちゃうよね。

ものによって「熱の伝わりやすさ」には違いがあって、

固体・液体・気体を「伝わりやすさ」で並べると

固体 > 液体 > 気体

になるんだ。

どうして熱の伝わり方に違いがでるの?

それは、固体・液体・気体では分子の「つまりぐあい」が違うからだよ。

気体は、分子がお互いスカスカな状態。

液体になると、少しつまるようになっていて、固体はさらにギッシリ。

つまっているほど、分子どうしが熱を伝えあいやすいよね。

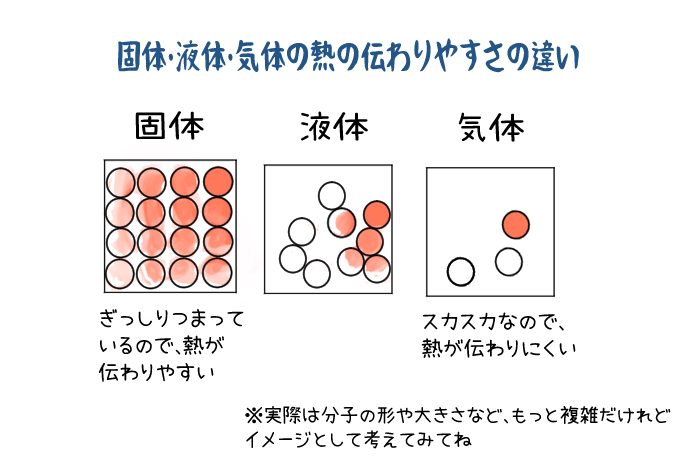

陸と海では、陸のほうが熱が伝わりやすい

この「熱の伝わりやすさの違い」によって、空気の動き方が影響をうけるんだ。

「陸地」は「固体」だよね。

「海」は、「液体」だね。

なので、太陽に同じようにあたためられても、陸地の方が海よりもあたたかくなるんだ。

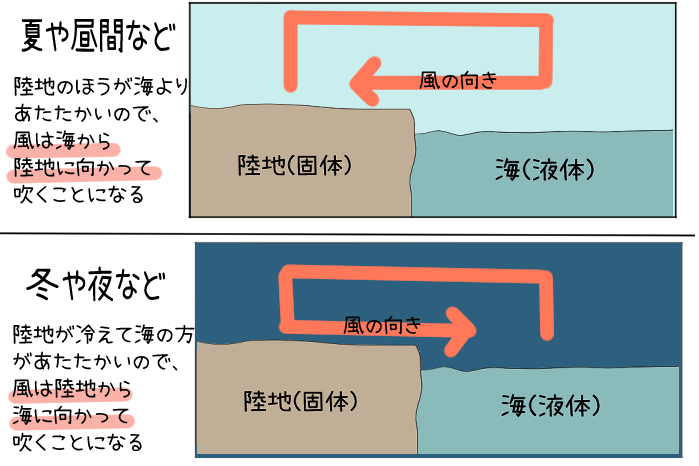

熱の伝わりやすさの違いが風を生む

そうすると、陸地の上の空気のほうがあたためられて、上にのぼっていく。

そしてさっき説明したとおり空気の対流が起きて、最終的には

「海から陸地にむかって」風が吹くようになるというワケなんだ。

では、今度は太陽がない「夜」とか、太陽のあたためる力が弱い「冬」だとどうなるか考えてみよう。

「熱の伝わりかたが良い」ということは、逆に考えると「熱を失いやすい」ということでもあるんだ。

夏に熱くてさわれなかった鉄板も、冬には逆にすごく冷たくなっていたりするよね。

これと同じで、「夜」や「冬」になって、太陽があたためなくなると、今度は陸地のほうが海よりも「冷えて」しまうんだ。

すると、さっきとは逆の向きに空気が動くことになるよ。

なので、今度は

「陸地から海にむかって」風が吹くということだね。

日本の夏と冬の気候は、これが関係しているよ。

夏は、海よりも陸地があたたかいから、「太平洋から日本列島(大陸)にむかって」風が吹いてくるんだ。だから南から湿ったあたたかい空気が入ってきて、夏は蒸し暑くなるんだね。

冬になると、今度は陸地よりも海があたたかいので、「大陸から太平洋にむかって」風が吹くよ。だから北から乾いた冷たい空気が入ってきて、冬は乾燥して寒くなるというわけだね。

ポイント③

「高さ」と「空気の温度」の関係

では最後のポイント。

地上からの高さ(高度)と空気の温度の変化について。

空気は100mごとに1℃温度が下がる

空気は、地上から高くなれば高くなるほど、温度が低くなっていくんだ。

それはなぜかというと、ココでもさっきの「熱の伝わりやすさ」が関係しているよ。

地上の空気は、太陽によって直接あたためられるのではなく、あたためられた地面から放射された熱で温められているんだ。

だから、地面から高くなって、離れれば離れるほど地面からの熱が伝わりづらくなってしまうから、温度が下がるんだ。

100m高くなるにつき、空気は1℃温度が低くなるよ。

露点に達した空気は100mごとに0.5℃温度が下がる

さらにちょっとややこしいんだけれど、空気は「ろてん」。空気の中にふくまれている水蒸気が、水滴になりはじめるときの温度のこと。露点に達すると、この低くなる温度が100m高くなるにつき0.5℃になるんだ。

※色のついている言葉は、クリック(タップ)すると、詳しい説明が出るよ。

えっ?どうして?

なぜなら、気体が液体になるときには、熱が放出されるんだ。

水を蒸発するまで加熱することを思い出してみて。

液体が気体になるためには、熱などのエネルギーを使う必要があるよね。

だから、気体が液体になるときは、逆にそのエネルギーが放出されるという仕組みだね。

だから、100m高くなって温度が1度下がっても、冷やされて空気から水になった時に生まれる熱で結局のところは下がる温度が0.5℃におさえられるというわけなんだ。

例えるなら、お金を毎日100円使うけど、同時に50円稼いでる人みたいなイメージかな。

毎日100円使うだけの人は毎日マイナス100円になるけど、同時に50円稼いでる人は毎日マイナス50円ですむよね。

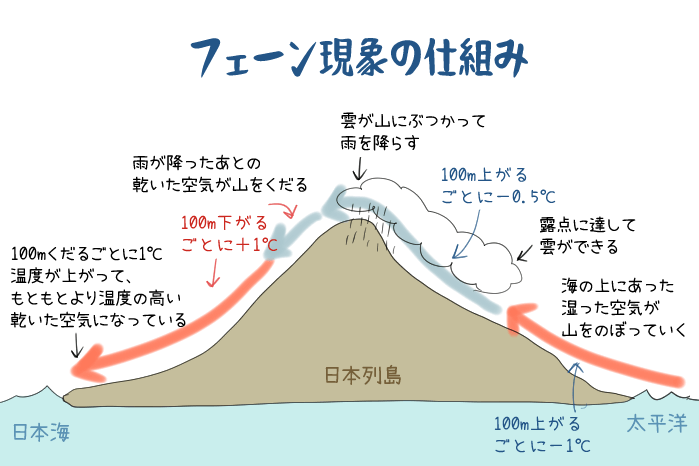

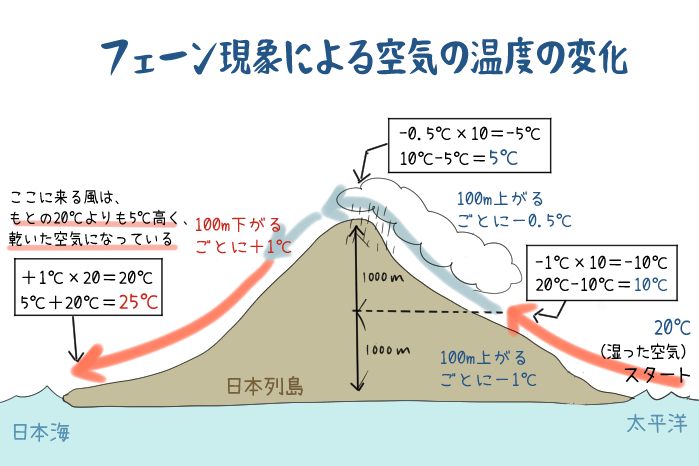

フェーン現象の仕組み

3つのポイントを理解したら、それではいよいよフェーン現象の仕組みについて確認してみよう。

夏は、陸地があたためられて、海よりもあたたかくなるね。

なので、海(太平洋)から陸地に向かって風が吹く。

海から来た風だから、湿っているよね。

日本列島は、山があるので、海面から吹いてきた風は山をのぼっていくんだ。

このとき、100mごとに1℃温度が下がっていくよ。

そして、やがて露点に達するんだ(雲ができはじめるころだね)。

そうすると、今度は100mごとに0.5℃温度が下がるだけですむようになるね。

そしてやがて、山にぶつかる。そして作られていた雲から、雨が降るんだ。

雨が降った後、空気はもう水分を失っているから乾いているね。

そして山の向こう側をくだっていくんだけれど、100m下がるにつれて今度は温度が上がるね。

このとき、空気はもう露点には達していない(雨が降ってしまって雲がないから)ので、100m下がるごとに1℃温度が上がっていくんだ。

そして山のふもとに着く頃には、もともとスタートしたときよりも乾燥していて、温度が高くなっているという仕組みなんだ。

日本でのフェーン現象

日本では夏にフェーン現象が起こるよ。

夏に、太平洋側から日本列島にむかって風が吹くからだね。

風のゴール地点は、日本海側の秋田・山形・新潟などの県になるよ。

この地域では、フェーン現象がよく起こって、夏には猛暑日になったり40℃を超したりするよ。

フェーン現象による高温はもちろん、山火事が起きたり、冬の間雪がたくさん降っていた地域では、その雪が溶けたことによる雪崩の被害なんかも多くて注意が必要なんだ。

ちなみに、「フェーン現象」と呼ぶのは、アルプスで起こるこの現象による風のことをドイツ語で「フェーン」と読んでいたからだよ。

日本では漢字の当て字もあって、「風炎」と書くんだって。

運営者情報

ゆみねこ

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。

-

分かりやすい!

-

わかりやすいです!

やっと理解できました!

本当にありがとうございます! -

ベッドに入ったら寝付けず、ふと、フェーン現象の仕組みが起きる仕組みが一部理解できないこ とに気付き、気になっていました。

様々なサイトを見ても、「なぜ湿気を持つと気温の下がり方が鈍くなるのか」説明がなくて分からず、得意そうな説明に腹が立つばかりでした。しかしこのサイトは丁寧に説明されてわかりやすかったです。初めてこのサイトを見ましたが中学生にもわかりやすく親切な説明のあまり、お礼のつもりでコメントさせて戴きました。ありがとうございます。 -

すごく分かりやすい!

-

図が分かりあ推

分かりやすい!