「浮力とは」水圧との関係・求め方を解説(テスト対策ポイント)

浮力とは?なぜ浮力は発生するのか?浮力はどうやって求めるのか?

中学理科の浮力と水圧との関係、浮力が発生する仕組みをわかりやすく解説します。

目次【本記事の内容】

- 1.浮力を理解するためにおさえる3つのポイント

- 2.浮力とは?

- 3.浮力と物体の体積の関係

- 4.浮力の求め方

まずは3つのポイントを理解しよう!

浮力って、『物を水に沈めたときに「上向き」にはたらく力のこと』って習ったけど、そもそもなんで上向きに力がはたらくのかとか、ピンとこなくて苦手・・

浮力っていったい何なのか?水に物を沈めるとどうして浮力がうまれるのか?をちゃんと理解するには、まず先に理解しなきゃいけないポイントが3つあるんだ。

教科書では、「浮力は水圧の大きさの差からうまれるという」説明だけがされているよね。

でも、そもそもなんで水圧の差があるのか?など、仕組みを本当に理解できているかどうかで、問題として出たときに解けるかどうかの違いが出てくるんだ。

このページではかなり細かいところまで説明しているので、最初は理解するのが大変かもしれないけれど、一度理解してしまえばテストでは楽になるし、高校でならう浮力につながるくらいの内容を理解することができるよ!

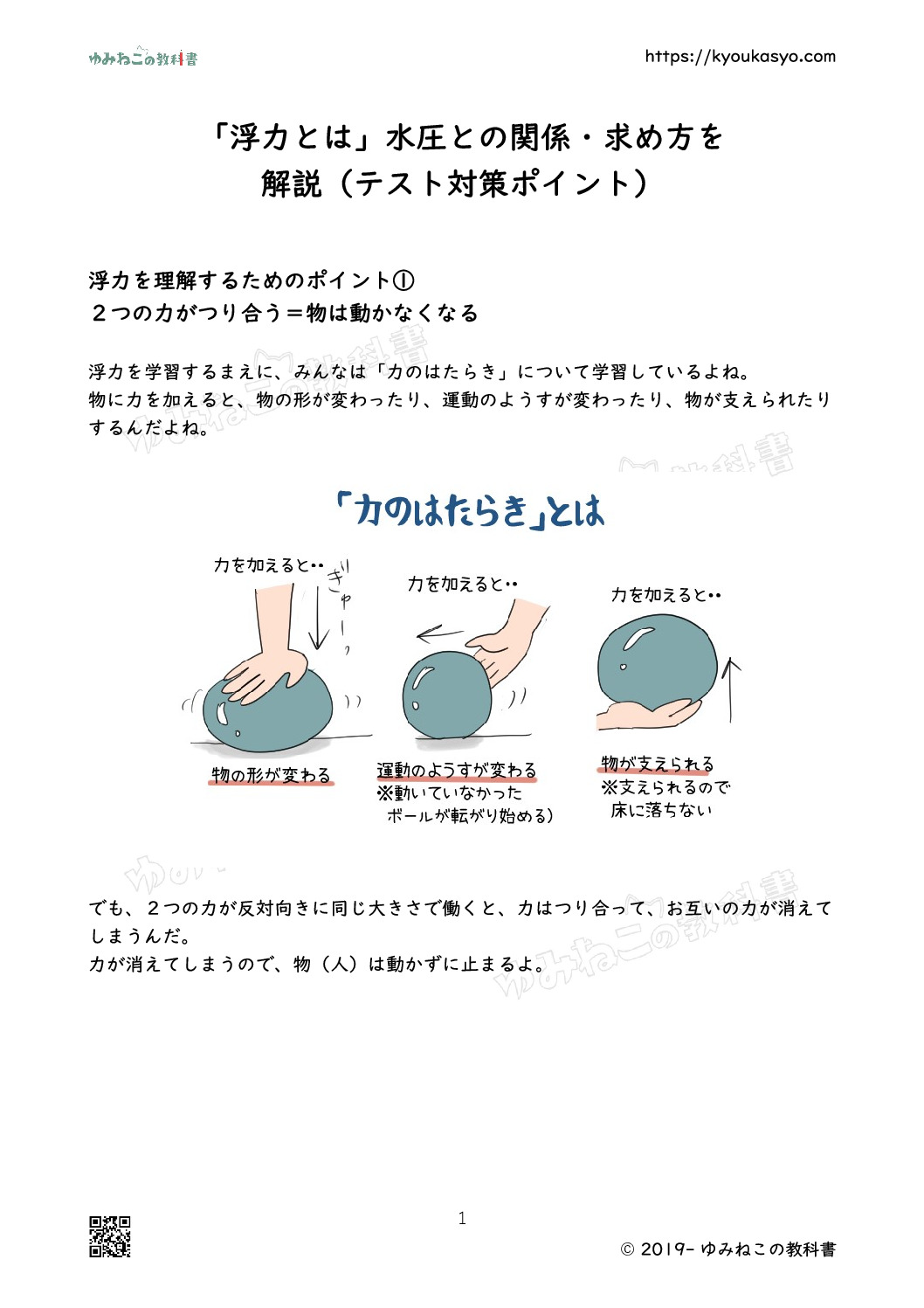

浮力を理解するためのポイント①

2つの力がつり合う=物は動かなくなる

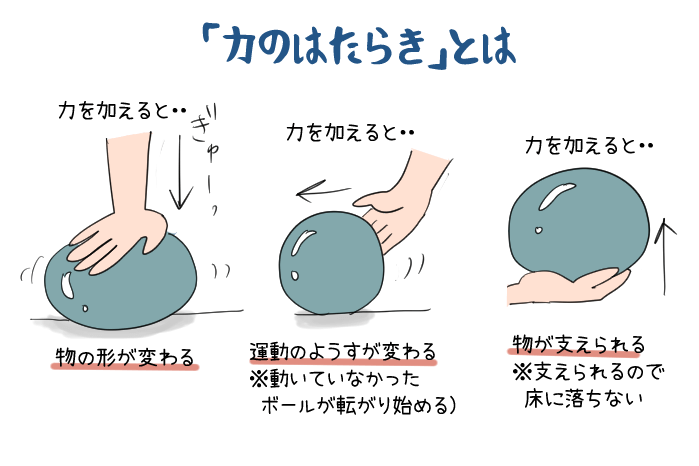

浮力を学習するまえに、みんなは「力のはたらき」について学習しているよね。

物に力を加えると、物の形が変わったり、運動のようすが変わったり、物が支えられたりするんだよね。

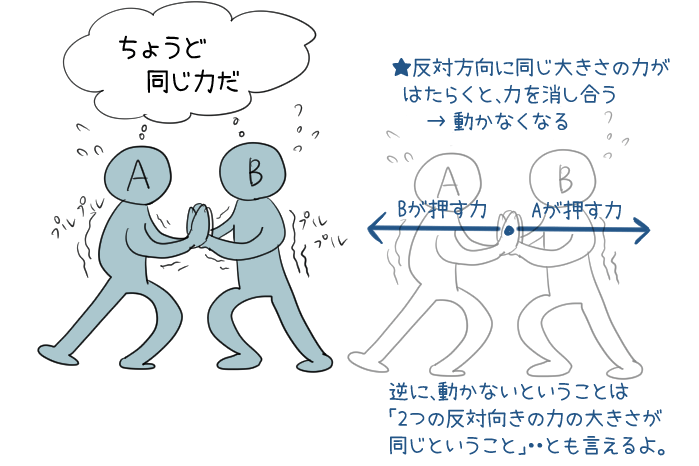

でも、2つの力が反対向きに同じ大きさで働くと、力はつり合って、お互いの力が消えてしまうんだ。

力が消えてしまうので、物(人)は動かずに止まるよ。

逆に言うと、力を加えているのに物が動かないということは、そこには「大きさがつり合っている反対向きの2つの力がある」 ということなんだ。

これを良く覚えておいてね。

浮力を理解するためのポイント②

水は、お互い力を加え合っている(水圧)

「水」を「水分子」の集まりとして考えてみよう

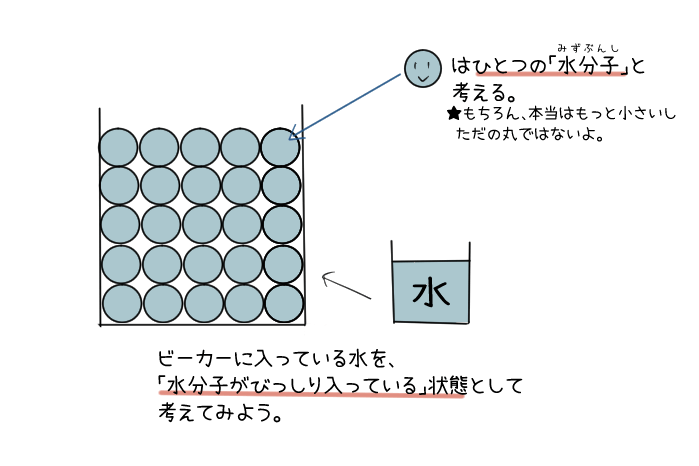

「水」は液体のかたまり?のように見えるけれど、実は「水分子」というとても小さな粒のようなものの集まりなんだ。

水の圧力「水圧」について理解するには、この小さい粒を意識するとわかりやすいよ。

たとえばビーカーに入っている水(水分子)で考えてみよう。

こうやって、ビーカーの中に、水分子がひしめき合って入っているイメージだよ。

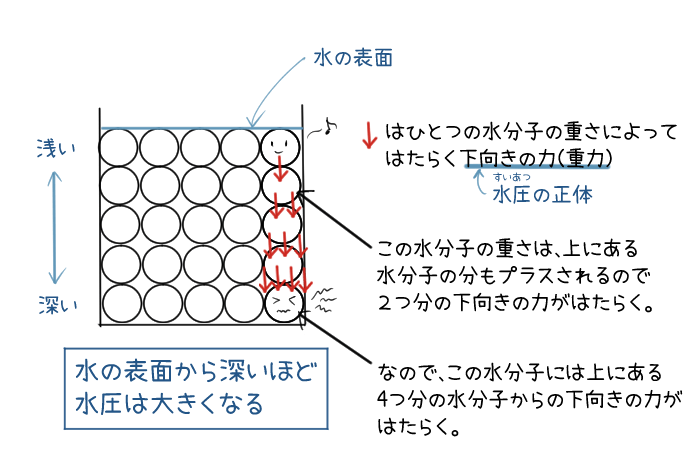

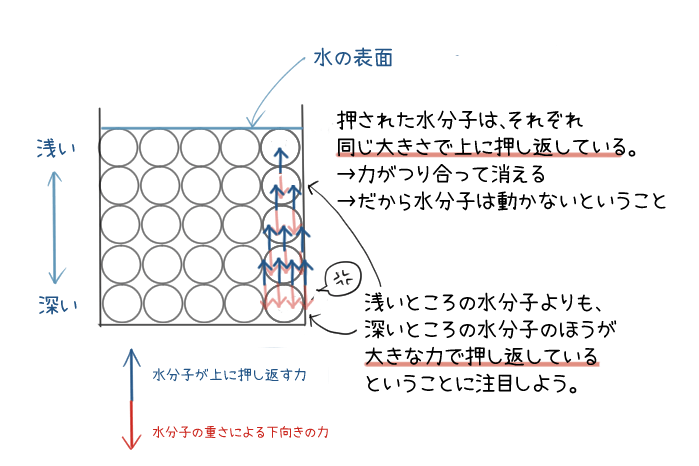

それぞれの水分子には重力がはたらく=水圧

ここで、「力のはたらき」で学習した「地球上のすべての物体には重力がはたらいている」ということを思い出してみて。

つまり、ビーカーの中の水分子ひとつひとつにも、重力がはたらいているんだ。

だから、それぞれの水分子には下に向かって力がはたらくんだ。

この「水の重さによってはたらく圧力」が「水圧」の正体 だよ。

この「水圧」、水の表面からの深さが深いほど、力が大きくなるよ。

上にある水分子がたくさんになるから、その分水の圧力(水圧)が大きくなるんだね。

水圧を受けた水分子は同じ大きさの力で押し返す

深くなるほど水圧は大きくなっているのに、押された水分子は動いていないよね(ビーカーの中でぐるぐる水流が発生したりしていないよね)。

ということは、押された一番下の水分子が上に向かって同じ力で押し返しているということなんだよ。

ポイント①で説明したとおり、水分子たちが動いていないということは、そこには「大きさがつり合っている2つの反対向きの力がある」ということだからね。

この、「上向きの力が発生している」 ということが重要なポイントだから覚えておいてね。

浮力を理解するためのポイント③

同じ深さの水圧は必ず同じ大きさになっている

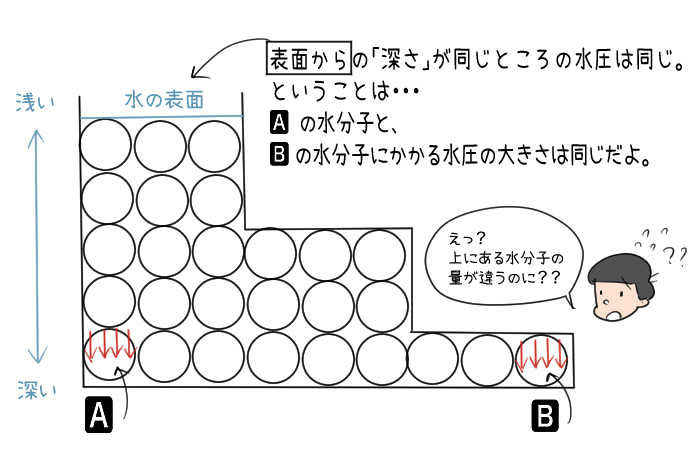

水圧は、水の表面からの深さが同じところでは、必ず同じ大きさになっているんだ。

そんなに特別なことかな?上にある水の量が同じだから、当たり前じゃない?

例えば、こんな容器に入った水でも、同じ深さの水圧は同じなんだ。

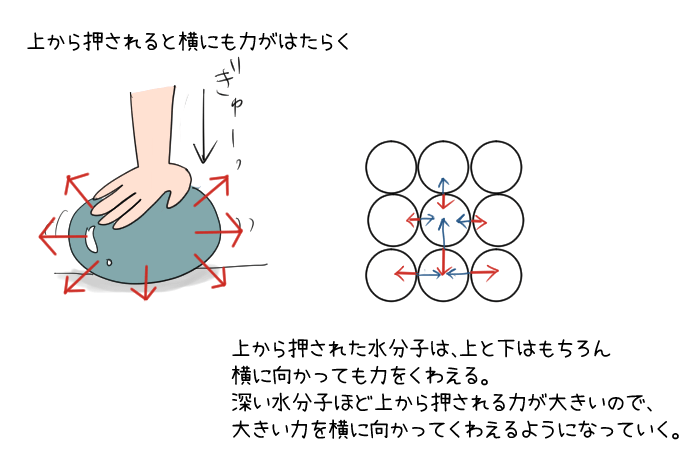

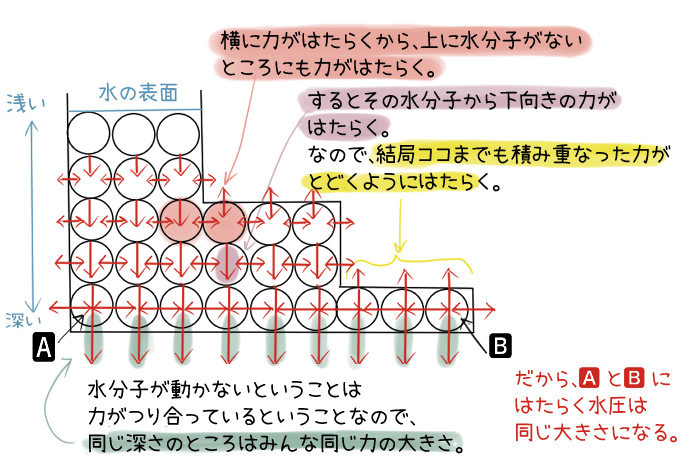

これはなぜかというと、水圧は、下向きだけではなくて「横にもはたらく」から。

ゴムボールを上から押した時を思い出してみて。横にも力がはたらいているでしょ。

こうやって、横向きの力もはたらきあって、お互い力がつり合ったところでとまるから、最終的に水分子は動かなくなっているということなんだ。

ということは、同じ深さの部分の水圧はどこも同じなんだよ。だって、もしこれが違っていたら、水が動きはじめるはずだよね。

イラストの矢印は、「力が横にもはたらくから、結局すべてのところに力が伝わっていく」、ということをイメージとして伝えるためなので厳密に確認しなくても大丈夫だよ(かえって分かりづらくないように、下から上へ向く力はココでは省略してるよ)。

水圧は水の深さだけできまる。上に水がたくさんあるかどうかではない んだ。ここも重要だから覚えておいてね

浮力とは?

ここまでの3つのポイントを理解できたら、準備はバッチリ。いよいよ浮力について説明するよ。

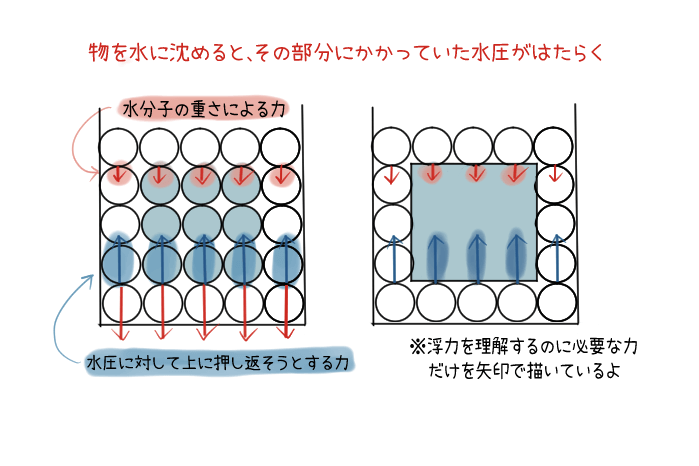

物を水の中に沈めると、

水があった時と同じように水圧がはたらく

「水の中に物を沈めた」状態を今までと同じように考えてみるよ。

物にはたらく水圧は、水があったときと同じになるんだよ。

えっ?

物の上の方には水が少ないのに?

ここで、ポイント③「水圧は表面から同じ深さのところでは大きさが同じ」ということが重要になるんだよ。

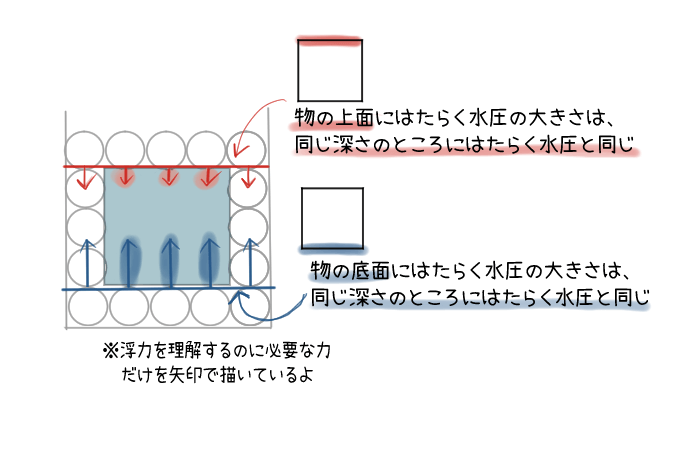

①物の上面にはたらく水圧は、同じ深さのところにはたらく水圧と同じ。

②物の底面にはたらく水圧も、同じ深さのところにはたらく水圧と同じになるね。

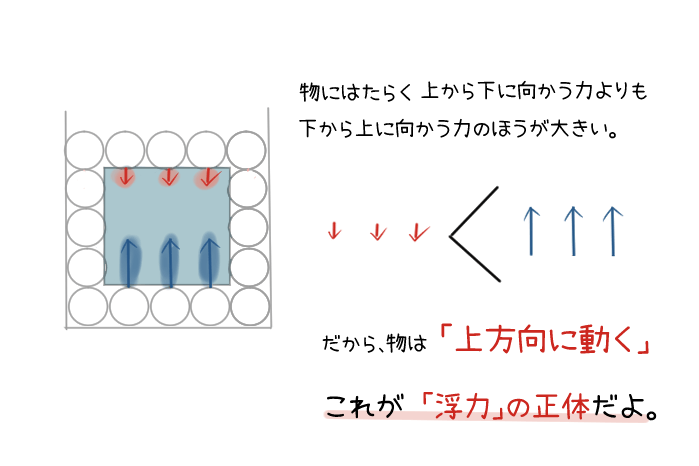

そうすると、物にはたらく「上から下にむかう力」と「下から上へむかう力」の大きさに差がでるよね。

上から下にむかう力より、下から上へむかう力の方が大きいね

そう。だから、物は「上に向かって」うごくことになるんだよ。

つまり、物に対して上むきの力がはたらくということだね。

これが、浮力の正体なんだ。

ここまでで浮力とは何か分かったかな?

ここから先は、実際にテストを受けるときに必要になる「浮力の特徴」や「浮力の求め方」について解説するよ。

浮力は物体の体積に関係する

水圧の大きさは、水の深さと関係があったよね。

それに対して浮力の大きさは、水の深さではなく物の体積と関係があるんだ。

これはなぜかというと、物が水に沈むとき、その分「押しのけた水の重さ」が浮力と関係しているからなんだ

物体にかかる浮力は、

そこにあった水の重力(重さ)と同じになる

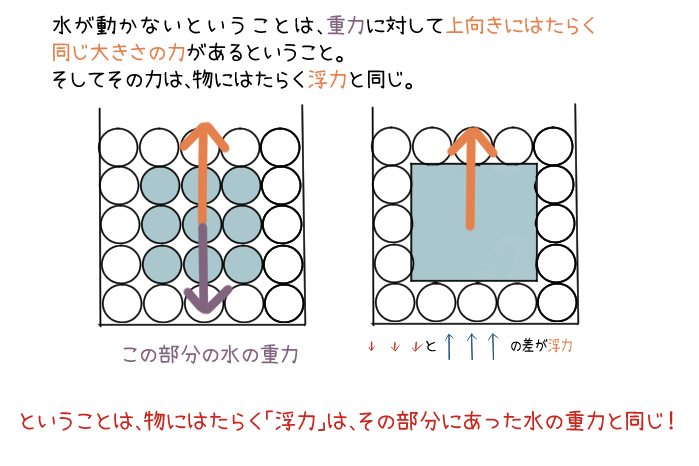

物を水の中に沈めたとき、その物にはたらく浮力はもともとそこにあった水の重さと同じになるんだよ。

そんな偶然が?

もともとそこにあった水が下に向かって動かないということは、その水にはたらく重力と同じ大きさの力が逆向きに働いているということだよね。

ポイント①の、「動かないということは、2つの大きさが同じ力が反対にはたらいている」ということだからだね。

つまり、その水の部分に対して上向きに働く力が、重力とつり合っていたということ。

そしてこの上向きに働く力は、物に対してはたらく浮力と同じだよね。

だって、物を水に沈めると、水があったときと同じように水圧がはたらくんだよね。

そしてその水圧の上下の差が浮力だからね。

なので、物体にかかる浮力は、その部分にあった水の重さと同じになるんだ。

ちなみにこれを「アルキメデスの原理」というよ。この言葉を学習するのは高校からなので、今は「物にはたらく浮力=そこにあった水の重さ」が分かればOK!

だから、浮力は物体の体積(押しのけた水の体積)が大きくなればなるほど大きくなるんだ。だって、体積(押しのける水の体積)が大きくなればなるほど、その水にかかる重力は増えるから ね。

浮力の求め方

ここまでで浮力の正体と仕組みや特徴について学習できたら、今度は「浮力の求め方」を解説するよ。

「どのくらい軽くなったか?」で浮力を求める方法

さて、ここからは水に沈める物体自体にかかる重力も考えるよ。

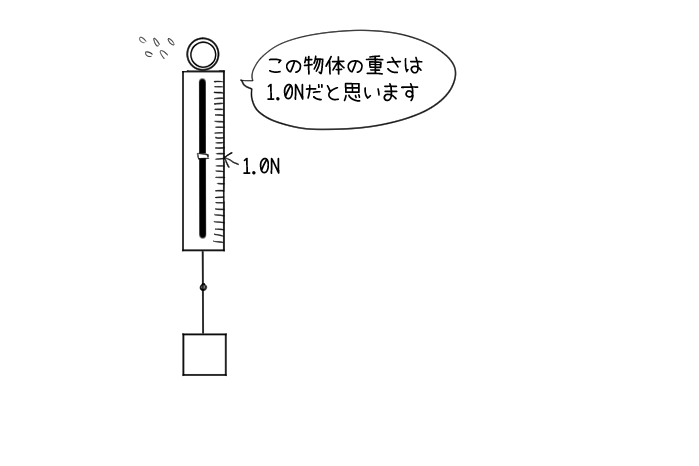

まず、物体を空気中でばねばかりを使って吊り下げてみよう。

ばねばかりが示す値が、その物体にかかる重力(重さ)だね。

この場合は、ばねばかりが「1.0N」を示しているので、この物体にかかる重力(重さ)は1.0Nだね。

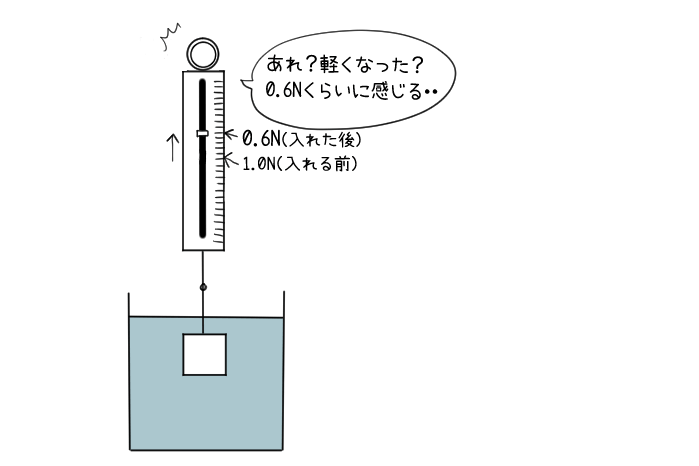

では、この物体を水の中に沈めてみるよ。

そうすると、物体は水の中でも重力によって下向きの力がはたらくけれど、浮力によって、物体は上に向かって押し返されるよね。

なので、ばねばかりが示す値が小さくなるんだ。つまり、軽くなるんだね。

この時、どのくらいその物体の重さが軽くなったか?を求めれば、「どのくらいの力で下から押し返されたのか?」ということが分かるよね。

つまり、

「空気中でばねばかりが示す値」−「水中でばねばかりが示す値」=浮力

になるんだ。

この場合なら、

「空気中でばねばかりが示した値(1.0N)」−「水中でばねばかりが示す値(0.6N)」なので、

1.0N−0.6N=0.4N

浮力は0.4Nということがわかるね!!

例えば、太郎くんが物を吊り下げてもっているとするよね。

下からボクが上に向かって押したら、太郎くんは軽く感じるよね。

このとき、「どのくらい軽く感じたか」=「ボクが押した力の大きさ」になるのと同じだね。

浮力も同じ。

ばねばかりは、何もなければその物体の重さをそのまま表すよね。

でも浮力で物体が上に押し返されるようになるから、ばねばかりの示す重さが軽くなる。

そしてその「どのくらい軽くなったか?」=「浮力の大きさ」になるというわけだね。

ここまで学習できたら、ぜひ「浮力」の定期テスト対策練習問題にもチャレンジしよう!

運営者情報

ゆみねこ

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。

わかりやす~い!