高句麗・百済と大和政権の関係「好太王碑」と「倭の五王」とは?

4世紀の日本は古墳時代とよばれ、日本各地でたくさん古墳が作られた。

こんなに大きくて時間もかかる古墳を作れるってことは、日本国内は比較的平和だったんだ。

だけど、お隣の中国や朝鮮は大変だったんだ。

日本は平和だったなら他のところは関係ないって思うかもしれないけど、日本の歴史は、つねに東アジア全体からも考える必要があるよ。

お互いに隣り合っている以上、必ず日本にも影響が出てくるからね。

ここでは、中国や朝鮮などの「東アジア諸国」と倭(大和政権)との関係について解説するよ。

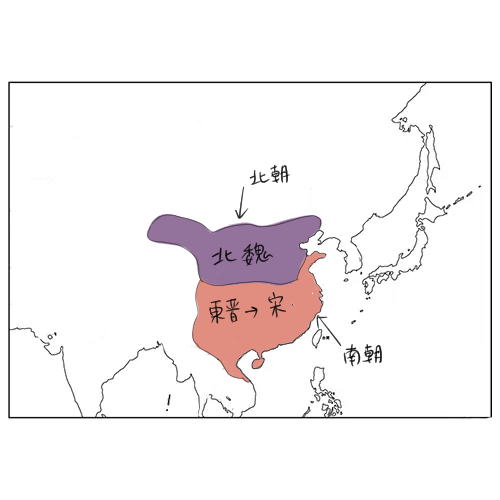

中国は「三国時代」から「南北朝時代」へ

それじゃあ、まず中国の話をしよう。すごく大変なことになっていたんだよ。

「魏・呉・蜀」の三国時代が終わったあと、280年に魏にかわって「晋(西晋)」が中国を統一したんだ。

だけど「五胡十六国」って言われるくらい、たくさんの国に分裂してしまう。五胡は「5つの異民族」、十六国は「16の国」って意味だよ。

遊牧民などの北方の諸民族が自立したり侵入したりして、大混乱になってしまうんだ。

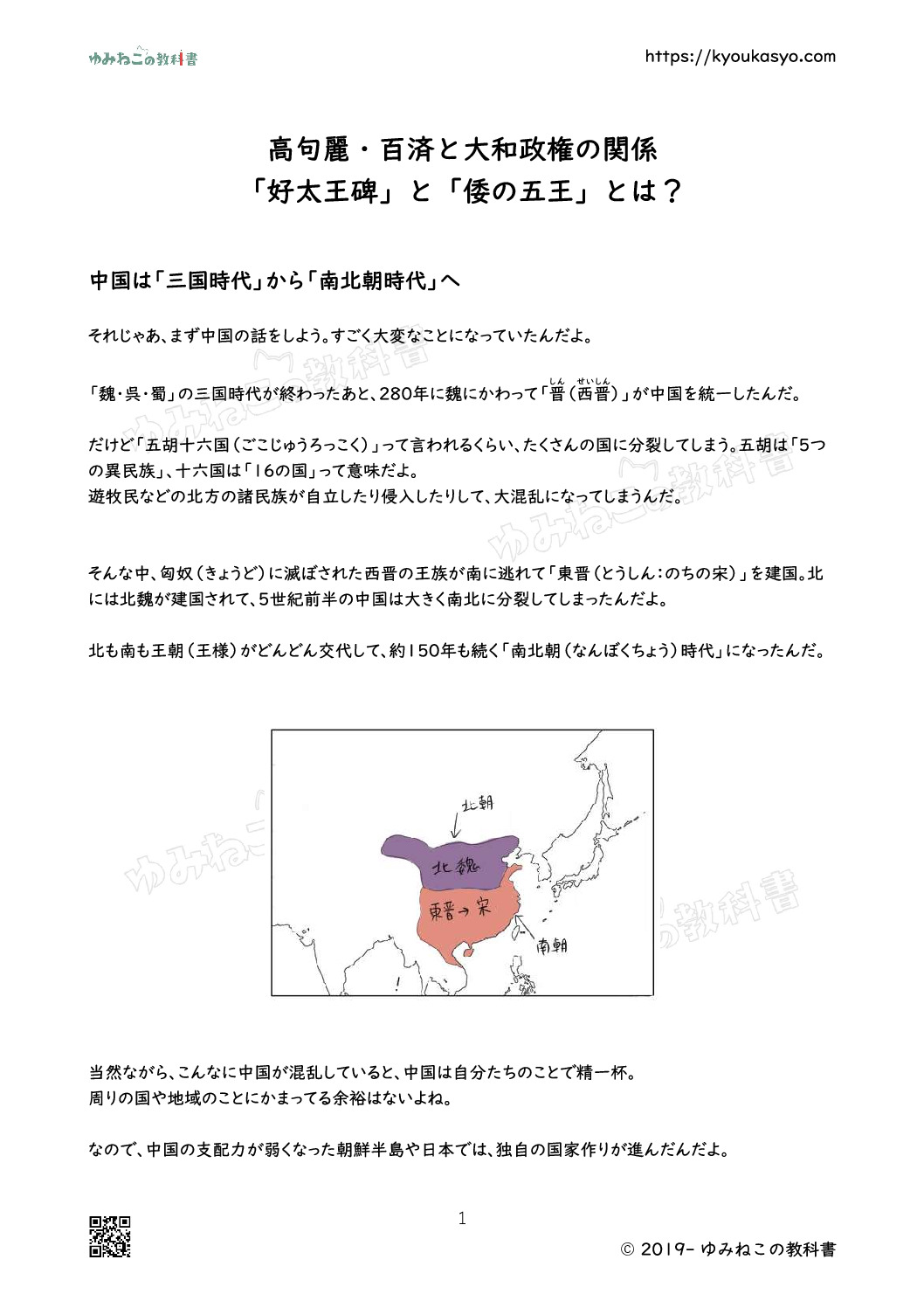

そんな中、匈奴(きょうど)に滅ぼされた西晋の王族が南に逃れて「東晋(のちの宋)」を建国。北には北魏が建国されて、5世紀前半の中国は大きく南北に分裂してしまったんだよ。

北も南も王朝(王様)がどんどん交代して、約150年も続く「南北朝時代」になったんだ。

当然ながら、こんなに中国が混乱していると、中国は自分たちのことで精一杯。

周りの国や地域のことにかまってる余裕はないよね。

なので、中国の支配力が弱くなった朝鮮半島や日本では、独自の国家作りが進んだんだよ。

中国の南北朝時代 まとめ

- 三国時代のあと、魏にかわった晋(西晋)が中国を統一した

- 五胡十六国により中国は混乱していた

- 匈奴によって滅ぼされた西晋の王族が南へうつり東晋を建国した

- 華北に北魏がおこり、東晋と北魏の2つの王朝が並立した(南北朝時代)

- 中国が混乱する一方、朝鮮や倭国が独自の国家作りを進めた

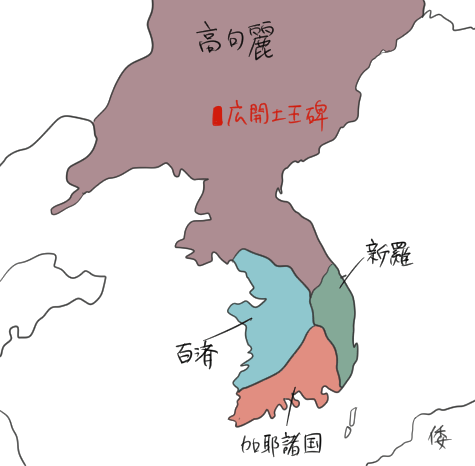

朝鮮は「三国時代」へ

4世紀前半には、朝鮮半島の北東方に住んでいた「高句麗」が強くなって、南下してきたんだ。

高句麗は紀元前1世紀ごろに建国された国で、313年には、中国王朝(漢)の直轄地である「楽浪郡」を滅ぼしてしまったよ。

そして南方に住んでいた「三韓(馬韓・弁韓・辰韓)」を侵略して苦しめていたんだ。

三韓はピンチだね。こういうときは団結するしかない。

西の「馬韓」諸国は「さあ、行くぞ!」って感じで「百済」に変身したんだ。

東の「辰韓」諸国も「よし、やるぞ!」って「新羅」になったんだよ。

でもね、南の「弁韓」諸国はうまく対応できず、小さな国が分裂したままの状態が続いたんだ。

「加耶諸国」なんて呼ばれて、百済や新羅のように上手くいかなかったんだよ。

このように、朝鮮半島で「高句麗」「百済」「新羅」の三国が張り合っていた時代が、朝鮮半島の「三国時代」なんだ。

4世紀に朝鮮半島に進出していた大和政権

中国と朝鮮を確認したところで、今度は日本(倭国)を見ていこう。

4世紀の日本なんだけど、実はあまりわかっていないんだよ。

現在の日本の原形となる大和政権が拡大した時期に当たるから、日本の立場からすれば、すごく知りたいところだね。

でも、中国の歴史書から倭国に関する記述が消えているんだ。

先ほども確認したけど、当時の中国は大変だったからね…。

なので4世紀の日本は「空白の4世紀」って言われていたよね。

紙に書かれた歴史書に載っていないけれど、あきらめるのは悔しいね。

だから、金属や石に刻まれた史料から、少しでも手がかりを探していこう。

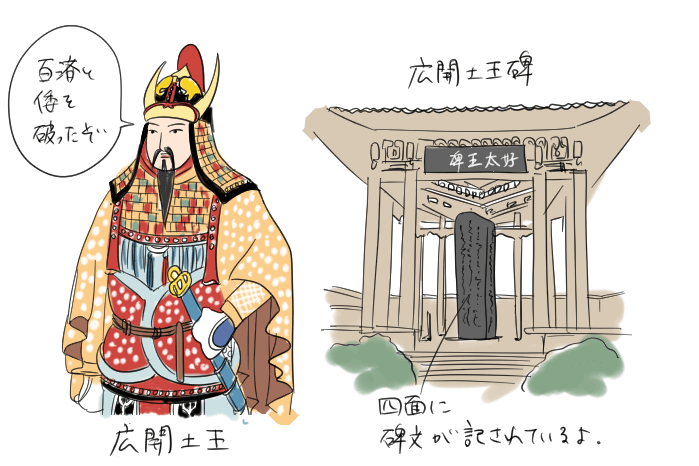

手がかりとなる史料「好太王碑」の碑文とは?

朝鮮半島でどんどん強くなっていった高句麗なんだけれど、その高句麗が支配していた地域には「好太王碑(広開土王碑)」という約6.4メートルの石碑があるんだ。

これは、高句麗の王であった「好太王(広開土王)」の偉業を記して、建てられた記念碑なんだ。

好太王は、このあと説明する「高句麗が、百済と倭を破った」ときの王様で、高句麗にとってのヒーロー。

好太王碑は、かつての高句麗の王都「丸都(がんと)」に建てられたよ。現在の中国吉林省にあたるよ。

また、建てたのは好太王の長子の「長寿王(ちょうじゅおう)」。

その石碑には四面にわたって碑文が記されていて、「4世紀の終わりに、倭国が海を渡り朝鮮半島に進出した」ということが刻まれているんだ。

こんな大規模な軍隊(兵士)を送れるのは、おそらく大和政権だと思われるよね。

空白の4世紀の倭の様子のてがかりになった、というのが「好太王碑」の重要なポイントだね。

大和政権はなぜ朝鮮半島へ進出したのか?

当時の大和政権は、中国や朝鮮に鉄などの貴重な資源とか、新しい技術や文化を求めたんだろうね。

だから朝鮮半島で一番弱かった加耶諸国を足掛かりにしたはずだよ。加耶では豊富な鉄がとれたしね。

加耶諸国は百済や新羅のように団結できなくて、小さな国のままだったよね

奈良時代に編集された『日本書紀』では、この地域を「任那」と呼んでいるよ。

そして「日本府」が置かれたと書かれているんだ。

つまり「日本の貿易拠点が加耶諸国にあった」って意味だけど、どこまで本当かは分かっていないんだ。

ただ日本が朝鮮半島に侵略し、一番弱いところを攻めたことは間違いないね。

「好太王碑」には、高句麗王になった好太王(広開土王)が朝鮮半島に進出した倭国を「打ち破った」と刻まれている。

だから英雄なんだね。

なぜ倭国は高句麗に敗れたのか?

倭国(大和政権)は、百済や新羅には勝つことも多かったみたいだけど、高句麗には負け続けてしまった。

その理由として、高句麗は馬に乗る技術が優れていたからと考えられているよ。

馬と人間なら全然スピードが違うからね。馬に乗れれば、そりゃ強いよね。

馬に乗ったこともない倭国の軍隊は、馬に乗って戦う高句麗に負けまくりだったんだよ。

ちなみに、この高句麗都の戦いの中で、倭人も騎馬技術を学ぶようになったと言われているんだ。

これより後の5世紀の古墳の副葬品には、馬具が使われるようになったのも、こういうことからだね。

朝鮮半島の三国時代 まとめ

- 朝鮮半島北東部にあった高句麗が南下し、楽浪軍を滅ぼす

- 馬韓から百済が、辰韓から新羅がおこった

- かつての弁韓は加耶諸国(任那)と呼ばれた

- 倭国は豊富な鉄資源を求めて朝鮮半島へ進出した(百済・加耶諸国と交流)

- 高句麗の好太王が百済と倭国を破る

- 好太王の功績を記念した好太王碑が建てられる(碑文によって、空白の4世紀の倭国の様子がわかった)

中国に助けを求める大和政権

高句麗は強い…。

さあ、どうしよう。大和政権はピンチだね。

やっぱりこういうときは誰かに頼るしかない。

そうだ、中国だ。

さきほども確認したけど、このときの中国は南北朝時代だったね。

つまり2人の皇帝(リーダー)が同時に存在したってことだよね。

高句麗は北の皇帝と仲良くしていたから、倭国は南の皇帝を頼ったんだ。

だから5世紀になると、倭国に関する情報が中国の歴史書に復活するんだ。

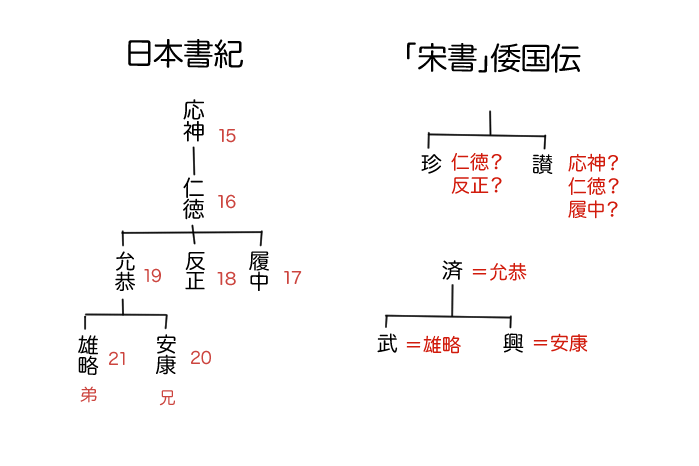

「倭の五王(讃・珍・済・興・武)」と呼ばれる5人の大王が、南の皇帝に次々に使者を送っているよ。

目的ははっきりしているよね。

「倭国が朝鮮半島に進出することを認めてください」「高句麗が強くて勝てないので、助けてください」って感じだね。

南の皇帝が書いた歴史書に『宋書』倭国伝があるよ。

※南朝は、このころには「東晋」から「宋」になっているので、「宋書」だよ。また、宋書の編者は「沈約(しんやく)」という中国南朝を代表する文学者。

その「宋書」倭国伝に書かれている「武」とは、5世紀後半、大和政権の王様とされていた「雄略天皇(ワカタケル大王)」だと考えられているよ。

ちなみに、雄略天皇の本名は「大泊瀬幼武」。

武の兄とされる「興」は、雄略天皇の兄の「安康天皇」、武の父帝である「済」は、雄略天皇の父帝「允恭(いんぎょう)天皇」と考えて問題ないだろうとされているよ。

ただ、「讃」については「応神天皇」・「仁徳天皇」・「履中天皇」の3説、「珍」については「仁徳天皇」・「反正(はんぜい)天皇」どちらかの2説があるよ。

「武」とされる雄略天皇は、478年に宋の順帝に上表(目上の人に対して文書を送ること)していて、その上表文の内容によると、雄略天皇は「六国諸軍事安東大将軍」の称号を得ているよ。

安東大将軍とは、中国の皇帝から周辺の国の王がもらう将軍号のひとつ。

倭の五王のうち、武だけが安東大将軍の称号を得ているよ。珍・興・済は安東将軍までしかもらえなかったんだ。

※六国は、倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓。雄略天皇はここに百済も加えた「七国諸軍事安東大将軍」を自称したんだけれど、百済が除かれてしまったため、六国になったよ。

ポイントとしては、雄略天皇がこのあたりの地域をすべて自分(倭王)が支配していると主張していることだね。

雄略天皇(ワカタケル大王)の名前が刻まれた鉄剣と鉄刀が、それぞれ稲荷山古墳(埼玉県)と江田船山古墳(熊本県)という前方後円墳で発見されているんだ。

以前の記事でも説明したように、ヤマト政権=前方後円墳だったよね。

つまり5世紀後半になると、ヤマト政権の勢力は関東から九州中部にまで及んでいたっていう証拠なんだ。

南朝と大和政権 まとめ

倭の五王「讃・珍・済・興・武」が南朝の皇帝にあいついで朝貢をしたことが、「宋書」倭国伝に記されている

「武」は雄略天皇(ワカタケル大王)と考えられている

雄略天皇(ワカタケル大王)の名前が刻まれた鉄剣と鉄刀が、それぞれ稲荷山古墳(埼玉県)と江田船山古墳(熊本県)という前方後円墳で発見されている

「武」は南朝帝に上表し、安東大将軍の称号を得ている

戦から逃げてきた「渡来人」

中国と朝鮮は戦ばかりで混乱していたから、この時期に海を渡って日本に逃げてきた人もいたんだ。

この人々を「渡来人」と呼ぶよ。

この渡来人が大陸(中国や朝鮮)の文化を日本に持ち込んだんだ。

仏教や儒教、あとは漢字だね。

そのなかでも仏教は、このあとの飛鳥時代に決定的な影響を与えるよ。

東アジア諸国と大和政権まとめ

- 三国時代のあと、魏にかわった晋(西晋)が中国を統一した

- 五胡十六国により中国は混乱していた

- 匈奴によって滅ぼされた西晋の王族が南へうつり東晋を建国した

- 華北に北魏がおこり、東晋と北魏の2つの王朝が並立した(南北朝時代)

- 中国が混乱する一方、朝鮮や倭国が独自の国家作りを進めた

- 朝鮮半島北東部にあった高句麗が南下し、楽浪軍を滅ぼす

- 馬韓から百済が、辰韓から新羅がおこった

- かつての弁韓は加耶諸国(任那)と呼ばれた

- 倭国は豊富な鉄資源を求めて朝鮮半島へ進出した(百済・加耶諸国と交流)

- 高句麗の好太王が百済と倭国を破る

- 好太王の功績を記念した好太王碑が建てられる(碑文によって、空白の4世紀の倭国の様子がわかった)

- 倭の五王「讃・珍・済・興・武」が南朝の皇帝にあいついで朝貢をしたことが、「宋書」倭国伝に記されている

- 「武」は雄略天皇(ワカタケル大王)と考えられている

- 雄略天皇(ワカタケル大王)の名前が刻まれた鉄剣と鉄刀が、それぞれ稲荷山古墳(埼玉県)と江田船山古墳(熊本県)という前方後円墳で発見されている

- 「武」は南朝帝に上表し、安東大将軍の称号を得ている

- 中国・朝鮮の動乱から倭国へ逃げてきた人々を渡来人という

ここまで学習できたら、「東アジア諸国と大和朝廷の関係」のテスト対策練習問題にチャレンジしよう!

運営者情報

檜垣 由美子(ゆみねこ)

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。 ※サイト全体の運営実績についてはこちらにまとめています。

謎の四世紀の大陸の状況とヤマト政権の関係がわかりやすく解説されていると思います。

朝鮮半島南部、任那と呼ばれたところに前方後円墳が複数存在するのも日本府が置かれていた動かぬ証拠でしょう。

願わくば、高句麗と戦ったヤマト政権成立の三世紀後半から四世紀前半の状況を裏付ける証拠が欲しいですね。