岩井克人「マルジャーナの知恵」をわかりやすく解説|あらすじ・構成・要点まとめ

高校現代文で学習する岩井克人さんの「マルジャーナの知恵」について、あらすじと文章の構成、内容のポイント、作者である岩井克人さんがなにを伝えようとしているのかを分かりやすく解説するよ。

岩井克人「マルジャーナの知恵」あらすじと要約

作者の岩井克人さんについて

『マルジャーナの知恵』の作者である岩井克人(いわい かつひと)さんは、日本を代表する経済学者の一人。

東京大学で長く教授を務めたほか、アメリカの超一流大学で博士号を取るなど、世界的に活躍してきた経済学者なんだ。

専門の経済学だけでなく、この文章のように、社会や文化の問題を鋭く分析する評論家としても有名で、『会社はこれからどうなるのか』といったベストセラーも書いているんだよ。

「マルジャーナの知恵」あらすじ

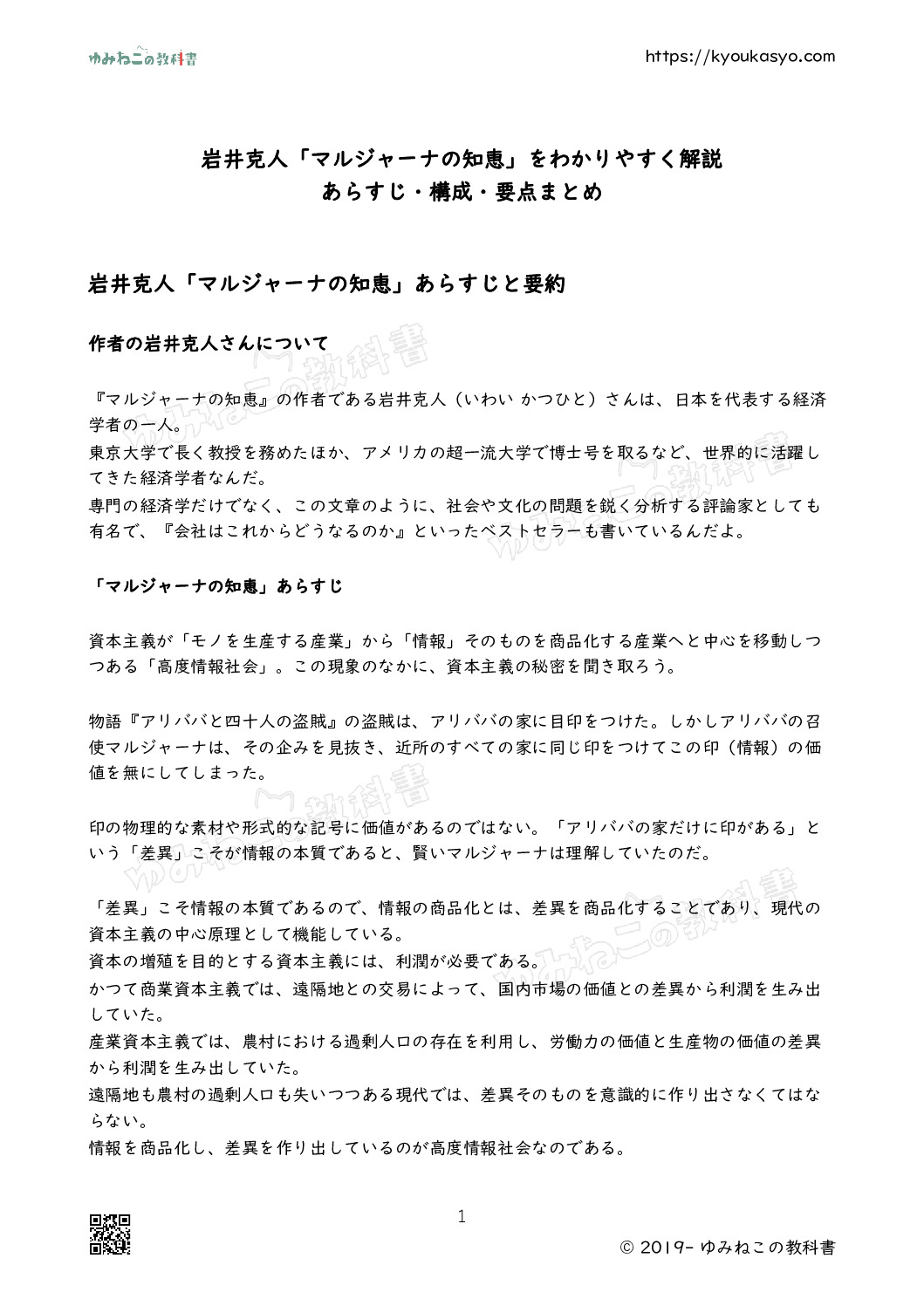

資本主義が「モノを生産する産業」から「情報」そのものを商品化する産業へと中心を移動しつつある「高度情報社会」。この現象のなかに、資本主義の秘密を聞き取ろう。

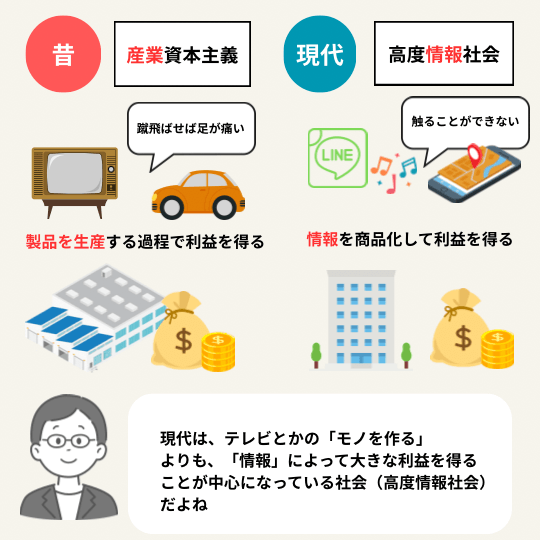

物語『アリババと四十人の盗賊』の盗賊は、アリババの家に目印をつけた。しかしアリババの召使マルジャーナは、その企みを見抜き、近所のすべての家に同じ印をつけてこの印(情報)の価値を無にしてしまった。

印の物理的な素材や形式的な記号に価値があるのではない。「アリババの家だけに印がある」という「差異」こそが情報の本質であると、賢いマルジャーナは理解していたのだ。

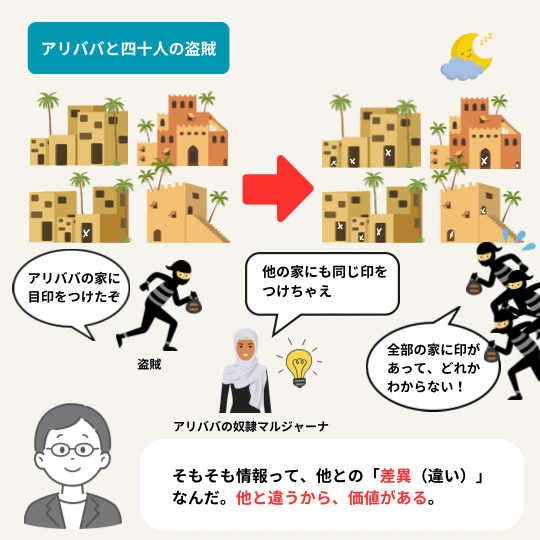

「差異」こそ情報の本質であるので、情報の商品化とは、差異を商品化することであり、現代の資本主義の中心原理として機能している。

資本の増殖を目的とする資本主義には、利潤が必要である。

かつて商業資本主義では、遠隔地との交易によって、国内市場の価値との差異から利潤を生み出していた。

産業資本主義では、農村における過剰人口の存在を利用し、労働力の価値と生産物の価値の差異から利潤を生み出していた。

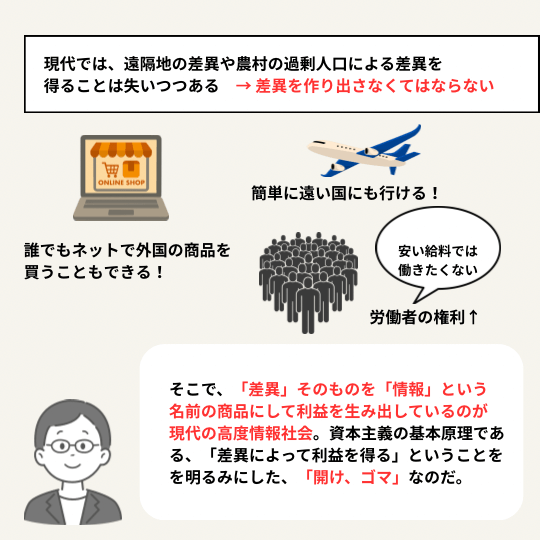

遠隔地も農村の過剰人口も失いつつある現代では、差異そのものを意識的に作り出さなくてはならない。

情報を商品化し、差異を作り出しているのが高度情報社会なのである。

情報の商品化は、差異が利潤を生むという資本主義の基本原理の秘密を明るみにした「開け、胡麻」なのだ。

ざっくりというと…

現代って、テレビとかの「モノを作る」よりも、「情報」によって大きな利益を得ることが中心になっている社会(高度情報社会)だよね。

そもそも情報って、他との「差異(違い)」なんだ。他と違うから、価値がある。アリババのお話に出てきたマルジャーナが、盗賊がアリババの家につけた目印を、他の家にもつけてしまったことで、意味のないものにしたことからも分かる。

利益を得る「資本主義」は、これまでは場所によって物の価値が違うこととか、人件費を安く抑えて、商品の値段との差を大きくして儲けを出してきた。

でも、現代では場所の違いによる物の価値の差も、給与の差も失われつつある。

だから「差異」を自分で生み出さなくてはならない。

そこで、「差異」そのものを「情報」という名前の商品にして利益を生み出しているんだ。

情報によって利益を得る現代の高度情報社会は、資本主義の基本原理(「差異」によって利益を得る)を明るみにしたんだよ。

「マルジャーナの知恵」要約

賢いマルジャーナは、盗賊がアリババの家につけた目印を近所の家にもつけることで、他との「違い(差異)」をなくし、印という「情報」を無価値にした。筆者は、この「差異」こそが資本主義で利益(利潤)が生まれる源泉だと指摘する。そして現代の高度情報社会とは、資本主義が生き残るために、情報そのものに人工的な「差異」を作り出して商品として売っている社会のことだと論じている。

「マルジャーナの知恵」の構成

文章の構成は、「話題の変わったところ」や「内容のまとまり」で分けると考えやすいよ。

「マルジャーナの知恵」を「話題」や「内容」で分けると、以下のように大きく4つの構成に分けることができるよ。

※ここでは、マルジャーナの逸話は、主張の根幹をなす具体例を提示する『本論』の導入部と位置づけています。

| 構成 | 役割 | 内容 |

|---|---|---|

| 序論 | 読者の興味を引きつけ、これから論じるテーマの具体的なイメージを提示する導入部分 | 現代社会が「高度情報社会」へと変化しているという現状を提示 |

| 本論1 | アリババと四十人の盗賊の物語の分析を通して、筆者が最も伝えたい主張(テーマ)「情報とは差異である」の根拠を示す部分 | マルジャーナの逸話から、『差異』が失われたことで、「情報の価値」がなくなったエピソードを提示 |

| 本論2 | 本論1で示した主張「情報とは差異である」の説得力を高める部分 | 「情報の価値は、他との『差異』(違い)があることによって生まれる」という、この文章で最も重要な考え方を提示 |

| 結論 | 「差異が利潤を生む」という原理が、過去の歴史においても機能していたことを提示し、現代社会の話に結びつけ、筆者の最終的な結論を提示するまとめの部分 | 「差異」こそが、資本主義が「利潤」(もうけ)を生み出すための根本的なルール(中心原理)なのだと主張し、資本主義が歴史上、どのように「差異」を利用して利潤を得てきたかを、具体例を挙げて説明。現代では、これまでの「差異」が利用しにくくなったと指摘し、現代の資本主義は、「情報」そのものを商品にし、意図的に「差異」を作り出して売るようになったのだと結論づける |

「マルジャーナの知恵」内容とポイント

「マルジャーナの知恵」の文章を理解するのに押さえるべき重要なポイントをくわしく解説するよ。

「高度情報社会」「脱工業化社会」「ポスト産業資本主義」を、どのように呼ぼうと大差はないのはなぜか

「大差ない」とは、あまり大きな違いはないという意味。

本文で登場する「高度情報社会」「脱工業化社会」「ポスト産業資本主義」という言葉。なぜこれらは、呼び方が違っても「大差ない」のだろう。

なぜなら、どの言葉も、結局は同じ「一つの大きな社会の変化」のことを指しているからなんだ。

どんな「大きな社会の変化」かというと、「社会の主役が、工場などで作る“モノ”から、“情報”そのものを商品化することに変わった」ということ。

これを、本文では「資本主義がその様相を急激に変貌させている」という言い方もしているね。

たとえば、みんなが毎日使っているスマートフォンで考えてみよう。

スマホ本体は確かにすごい「モノ」だよね。でも、みんなが本当に夢中になっているのって、その中で動くゲームアプリだったり、友達と繋がるSNSだったり、好きな音楽が聴けるサービスだったりしないかな?

これって全部、形のない「情報」や「サービス」だよね。

昔は、すごい車やテレビといった「モノ」を作れる会社が一番すごかった。

でも今は、GoogleやAppleみたいに、便利なアプリやサービスという「情報」を提供できる会社が社会の中心になっているんだ。

だから、「工業の時代が終わった社会」という意味で「脱工業化社会」と呼んでもいいし、

「情報がすごく大事になった社会」ということで「高度情報社会」と呼んでもいいし、

「産業資本が主役だった資本主義社会に代わる、次の時代の資本主義」ということで「ポスト産業資本主義」と呼んでもいいというわけだね。

※「産業資本」とは、製品を生産する過程で利益を得る資本のこと。

※「ポスト」という言葉は、あるものの「次」や、「それ以降」の意味を持つ接頭語になっているよ。

筆者は、「高度情報社会」「脱工業化社会」「ポスト産業資本主義」それぞれの言葉の細かい違いよりも、「とにかく社会は、モノ中心から情報中心に大きく変わった」という事実そのものに注目してほしいから、「どう呼んでも大差ない」と言っているんだ。

「事実」とは具体的にどういうものかというと、本文に書かれている「繊維や鉄鋼、さらには化学製品や機械といった…「情報」そのものを商品化する産業へと、資本主義の中心が移動しつつある」という部分がその具体的な内容だね。

「けとばせば足が痛い」モノとはどういうことを意味するのか

「けとばせば足が痛い」モノとは、ズバリ、手でさわれる、形のある、物理的な「製品」のこと。

すごくシンプルな話だよね。

たとえば、みんなの目の前にある机や椅子、教科書、スマートフォン本体、ペットボトルのお茶。これらは全部、もし思いきり蹴飛ばしたら、足が「痛っ!」となるよね?

つまり、ちゃんとそこに「物体」として存在しているモノのことなんだよ。

昔の社会では、こういう「けとばせば足が痛いモノ」を作ることが経済の中心だったんだ。

すごい自動車を作ったり、便利な家電を作ったりする会社が、社会を引っ張っていたというわけだね。

工場でたくさんの「モノ」を生産する産業(産業資本)が主役だったんだ。

それに比べて、今はどうだろう?

みんながスマホで楽しんでいるゲームのアプリや、LINEのスタンプ、YouTubeの動画、音楽のストリーミングサービス。これらを蹴飛ばすことはできないよね。だって、これらは物理的な形がない「情報」や「サービス」だから。

筆者は、この「物理的なモノ」と「形のない情報」の違いを、読者に一瞬でわかってもらうために、「けとばせば足が痛い」という、ちょっとユニークで直感的な言葉を使っているんだ。

だから、文章に出てくる「『けとばせば足が痛い』モノを生産する産業」というのは、自動車工場や家電メーカーみたいな「製造業」のことになるね。

それに対して「『情報』そのものを商品化する産業」というのは、GoogleやLINE、ゲーム会社みたいな「IT産業」のことを指しているんだ。

この表現のおかげで、社会がどう変わったのかが、すごくイメージしやすくなるね。

メディアが喧伝する「情報の商品化」という現象とは?

テレビやネットニュースを見てると、「これからはデータの時代だ」とか「情報がビジネスになる」みたいな言葉をよく聞かないかな?

「メディアが喧伝する『情報の商品化』という現象」というのは、まさにそういうこと。

「喧伝」とは、多くの人に知れ渡るように、盛んに言いふらすことだよ。

つまり、テレビやネットニュースなどの「メディア」が、「情報が商品になる」という現象を盛んに言いふらしているということだね。

「情報が商品になる現象」とはどういうことか具体的に言うと「これまで『モノ』じゃなかったはずの、目に見えない『情報』が、お店に並んでいる商品みたいに、お金で売り買いされるようになった」という、社会全体の大きな流れのことなんだ。

「すぐれて現代的なこの現象」とも言い換えられているね。

たとえば、「スマホゲームのガチャ」で考えてみると、強いキャラクターや珍しいアイテムという「データ(情報)」を手に入れるためにお金を払っているよね。

「有料のニュース記事」もそう。ネットでニュースを読んでいると、「この続きは有料会員のみ」と表示されることがあるよね?

あれも、特別な「情報」にお金を払ってもらう仕組みなんだ。まさに情報が商品になっている例だよ。

このように、僕たちの周りでは、形のない「情報」がどんどん「商品」になっているんだ。

そして、テレビや新聞、ネットニュースといった「メディア」が、「これが新しい時代の稼ぎ方だ」と、盛んに言いふらしている(=喧伝している)わけだね。

本文はさらに、「私はここで、あらゆるメディアが喧伝している…そのものについて語ろうと思っているのではない」と続いているね。

つまり筆者は、メディアが盛んに言いふらしている「情報の商品化」という流行りの現象のことを語ろうとしているんじゃないよ、と最初にハッキリ言っているね。

では、筆者は何を目的にしているのかというと、「すぐれた現代的なこの現象のなかに…資本主義という経済機構の秘密を聞き取ろう」ということ。

つまり、この現象を踏まえて、「資本主義という経済機構の秘密」とは何かを「解き明かそう」としているんだね。

「ノアの洪水以前から存在していた」とは

「急にノアの洪水の話になった?」とびっくりした人もいるんじゃないかな。すこしめずらしい表現で、なかなかピンとこないかもしれないね。

「ノアの洪水」とは、旧約聖書に書かれている、約4800年※も前に起きたとされる洪水のこと。※諸説有り

とはいえ、「ノアの洪水以前から」といっても、もちろん本当に「約4800年よりも前からあった」ということを伝えたくて書いているのではないよ。

これは比喩で、「資本主義という仕組みは、実はものすごく大昔から、その根本的な部分は全く変わっていない」ということを強調するための言い方なんだよ。

マルジャーナのエピソードのポイント

筆者は、「資本主義という経済機構の秘密」とは何かを解き明かそうとしているよね。

その「秘密」を読者に説明するために、「アリババと四十人の盗賊」の中に出てくるマルジャーナのエピソードを紹介しているんだ。

このエピソードで筆者が注目しているのは、マルジャーナの「賢いいたずら」。

盗賊がアリババの家のドアにつけた「白い印」、これって「ここがターゲットの家だぞ」という超重要な「情報」だったよね。

なぜ重要かというと、他の家にはその印がなかったから。

つまり、印がある家とない家との間に、はっきりとした「違い(差異)」があったからなんだ。

ところが、賢いマルジャーナは何をしたか。

彼女はその印を消したりしなかった。むしろ逆で、近所のすべての家のドアに、そっくり同じ印をつけて回ったんだ。

するとどうなるか。

盗賊たちが戻ってくると、どの家も同じ印だらけ。これでは、「どれが本当のアリババの家かさっぱりわからない!」となるよね。

つまり、マルジャーナは、すべての家を同じ状態にすることで、印がある家とない家という「違い(差異)」を消してしまったんだ。

ここが筆者の言いたい一番のポイント。

「情報の価値というのは、情報そのものにあるのではない。他と『違う』からこそ、価値が生まれるのだ」ということだね。

マルジャーナは、情報を消すのではなく、「差異」を消すという天才的な方法で、盗賊の持っていた「情報」をただのガラクタにしてしまったんだ。

筆者は、この「差異こそが価値を生む」という発見こそが、現代の資本主義社会の秘密を解き明かすカギなんだよ、と主張しているんだよ。

「首が宙を舞う」とは

「首が宙を舞う」とは、つまり首を斬られて殺されてしまったということを表現しているよ。

そのまま「首を斬られた」と書くよりも、読者に映像のように想像させる効果があって、残酷さも引き立って印象的になるよね。

なぜ首を斬られてしまったのかというと、アリババの家を見つけるという超重要な任務を任されたのに、失敗してしまったからだね。

任務を失敗した罰として、盗賊団のリーダーに処刑されてしまったんだね。

「情報」とはいったい何であるか

「情報とは何?」と聞かれると、普通は「ニュース」とか「知識」とか「スマホの中のデータ」みたいなものを思い浮かべるよね。

でも筆者は、もっと深く、情報の「正体」についてここで語っているんだ。

筆者が言う「情報」の正体はズバリ「他との『違い』、そのもの」なんだ。

もう一度、マルジャーナの話を思い出してみよう。

盗賊にとっての「アリババの家はここだ!」という情報って、何だったかな?

白いチョークの粉そのもの? それとも、ドアにつけられた印の形?

違うよね。

もし、もともと街中のすべての家のドアに白い印が描かれていたら、盗賊はアリババの家のドアにわざわざ同じ印をつけたりしないよね。だってそれでは目印にはならないから。

つまり、盗賊にとって本当に大事だったのは、「チョーク」や「印」じゃなく、「他のたくさんの家には印がないのに、アリババの家に『だけ』印がある」という状態。

つまり他との決定的な『違い』(差異)こそが「情報」の正体だったんだ。

もっと身近な例で考えてみよう。

とあるアニメキャラの入手困難な限定発売のカードがあったとするよ。でも、それが今なら数枚まだ在庫があって、必ず買えるというお店の情報をこっそり教えてもらったとしたら、それってすごく価値がある情報だよね。

でも、もしその情報がテレビのニュースで流れてしまって、たくさんの人が知ってしまったらどうだろう。結局すぐ売り切れてしまって、買えなくなるだろうから、その情報の価値はほとんど無くなってしまうよね。

つまり、「情報」というのは、使われている材料や、文字や記号そのものにあるんじゃない。

それが指し示している「他とは違うぞ!」という区別、その『違い』そのものにこそ、情報の本質があるんだ。

「物理的な素材」「形式的な記号」とは具体的に何か

言葉だけを見ると難しそうだけれど、実はすごく簡単なことを言っているよ。

「物理的な素材」とは、情報を伝えるために使われている、手でさわれる「モノ」そのもののこと。

情報の「器」や「乗り物」みたいなイメージだね。

マルジャーナの話で言うと、盗賊が使った「白いチョークの粉」そのものがこれにあたるんだ。チョークは手で持てるし、粉も触れるよね。

他の例で言うと、手紙を書くときの「紙」や「インク」。教科書の「紙」。スマホ本体の「金属」や「ガラス」。

これらは情報を運ぶための「素材」だけど、これ自体が情報ではないんだ。

「形式的な記号」とは、情報を表現するために使われている、ルールに基づいた「形」や「マーク」のこと。

情報の「デザイン」や「見た目」だと思えばいいね。

マルジャーナの話で言うと、盗賊がドアに描いた「印」の形がこれにあたるよ。「●」「▲」「×」などという、印の「形式」のことだね。

他の例で言うと、手紙に書かれた「あ」とか「B」とかの文字の形、交通標識の「赤くて逆三角形の『止まれ』のマーク」など。

これも情報そのものではないんだ。

では、本当の情報とは何かというと、それらが指し示している「他とは違う」という『違い(差異)』だよね。

「素材」と「記号」は、その『違い』を伝えるための、ただの道具にすぎないんだね。

| 物理的な素材 | 白いチョーク 赤いペンキ |

| 形式的な記号 | 印 |

| 情報 | アリババの家の扉に印があるが、ほかの全ての家の扉には印がない |

「情報」そのものを商品化するとはどういうことか

これは、情報を入れるための「器(うつわ)」や「乗り物」を売るのではなくて、目に見えない「情報の中身(データ)」そのものをお金で売り買いするということ。

昔と今を比べると、すごく分かりやすいよ。

昔のやり方では、情報を「器」に入れて売っていたんだ。

昔では、好きなアーティストの音楽を聴きたかったら、CDショップに行って、CD(プラスチックの円盤)という「モノ」を買わなきゃいけなかった。

映画を観たかったら、ビデオテープやDVDという「モノ」を買ったり、レンタルしたりしたんだ。

この場合、本当に欲しいのは音楽や映画という「情報」なんだけれど、それを手に入れるためには、必ずCDやDVDという物理的な「器」が必要だったんだ。売られていたのは、あくまで「情報が入ったモノ」だったわけだね。

それが今のやり方では、「情報そのもの」を直接売っているよ。

SpotifyやApple Musicで、月額料金を払って音楽を聴く権利を買っているよね。

Netflixで、映画を観る権利を買っている人もいるかもしれない。

スマホゲームで、強いキャラクターやアイテムという「データ」にお金を払ったり、 LINEで、かわいいスタンプという「デザインデータ」を買っていたりするよね。

このとき、君の手元に何か「モノ」は残るかな?

CDも、DVDも、何も残らないよね。君が買っているのは、音楽データ、映像データ、キャラクターデータといった、目に見えない「情報そのもの」なんだ。

これが、「情報『そのもの』を商品化する」ということの正体だよ。

昔はジュースやお菓子みたいな「モノ」しか商品にならなかったけど、今は音楽やゲームのデータみたいな形のない「情報」が、それ自体で立派な商品として、お店(ネット上だけど)に並んでいるんだ。

これが、僕らが生きている「高度情報社会」のすごいところであり、面白いところなんだね。

なぜ「差異の商品化と言いかえることができる」のか

筆者は「情報の価値は『差異』にある」「資本主義は『差異』を利用して儲けてきた」という話をしているね。

この二つが、現代社会でピッタリと合体したのが、「差異の商品化」なんだ。

なぜ「情報の商品化」が「差異の商品化」と言いかえることができるのか。

それは、現代社会で商品として売られている「情報」の正体が、結局は人工的に作られた『差異』そのものだからなんだよ。

具体的な例で考えてみよう。

たとえばスマホゲームの「期間限定レアキャラ」。

ゲーム会社が「今週だけ、最強の限定キャラがガチャで手に入る!」と宣伝するよね。

あれは、何を売っているんだろう?

キャラのイラストデータ? プログラム?

本当に売っているのは、「この限定キャラを持っている自分」と「持っていない他の大勢のプレイヤー」との間の、圧倒的な「違い」(差異)だよね。

その「違い」があるから、みんなより優位に立てるし、友達に自慢できる。だからみんな、その「差異」を手に入れるためにお金を払うんだ。

ゲーム会社は、言ってみれば「優越感」という名の「差異」を商品として売っているわけだね。

ブランド品のバッグもそう。

一流ブランドのバッグって、とっても高いよね。

もちろん、素材や作りがいいというのもあるけれど、普通のバッグと比べて、「一流のブランドを持っている私は特別なんだ」と感じさせてくれる、「違い」(差異)に価値があるんだ。

こうやって考えてみると、現代社会で「情報」として売られているものの多くが、実は人々を区別するための人工的な「仕切り」や「壁」、つまり「差異」そのものだっていうことが見えてこないかな?

昔の資本主義は、自然に存在した「場所による価格の違い」みたいな差異を利用していたよ。

でも現代の資本主義は、そういう天然の差異が少なくなったから、自分たちで意図的に「限定」「会員制」「ブランド」といった「差異」を作り出して、それを「情報」という名前の商品として売っているんだ。

だから筆者は、「情報の商品化」なんて小難しく言ってるけど、その本質は「差異の商品化」なんだよ、とズバリと言い切っているんだよ。

「資本の無限の増殖」とはどういうことか

これは、「資本主義」という社会の仕組みを、別の言葉で説明しているだけなんだ。

ポイントは2つ、「資本」と「無限の増殖」だよ。

まず「資本」とは何か簡単に言うと、「お金をさらに生み出すためのお金や道具」のことなんだ。

君が持っているお小遣いは、お菓子を買ったらなくなっちゃうよね。これは「資本」ではないね。

でも、もし君が1000円で安いジュースをたくさん仕入れてきて、お祭りで2000円で売ったとしたらどうかな?

この場合、最初に使った1000円は、1000円の儲けを生み出したよね。こういう「儲けを生む元手」のことを「資本」と言うんだ。会社の持っている工場や機械も、商品を作って儲けを出すための道具だから、立派な「資本」だよ。

次に「無限の増殖」。

これが資本主義の面白いところであり、ちょっと怖いところでもあるんだ。

資本主義の世界では、「去年100万円儲かったから、今年はのんびりしよう」とはならない。

「去年100万円儲かったなら、その儲けをさらに元手(資本)に加えて、今年は200万円儲けよう! 来年は400万円だ!」…というように、ブレーキをかけずに、ひたすら儲けを増やし続けようとするんだ。

これが「無限の増殖」。まるで雪だるま式にどんどん大きくなっていくイメージだね。

会社は常に去年の自分より成長しなくちゃいけないし、新しい商品やサービスを考え続けないといけないんだ。

この二つを合体させると、

「資本の無限の増殖を目的としている経済機構」というのは、

「『儲けを生む元手』を使って、もっともっと大きな儲けを生み出すことを、終わりなく(無限に)目指し続ける社会の仕組み」

ということになるんだ。

これが、僕らが生きている「資本主義」というルールの、一番大事な特徴なんだよ。

休むことなく、常に「もっと、もっと」と成長を目指す仕組みなんだね。

「二つの異なった価値体系の間の差異を媒介する」とはどういうことか

難しそうな言葉だけれど、これも分解すれば大丈夫。

一言で言うと、これは「安く買って、高く売る」という商売の基本を、カッコよく言っているだけなんだ。

まず「価値体系」というのは、その場所や社会での「モノの値段の常識」みたいなもの。

たとえば、日本ではペットボトルの水は120円くらいが常識だよね。これが日本の「水の価値体系」。でも、カラカラの砂漠のど真ん中だったらどうだろう? 水は命に関わるから、1万円でも買いたいって思うかもしれない。これが砂漠の「水の価値体系」。

同じ「水」でも、場所が違うと価値が全然違うんだ。

これを踏まえて、「二つの異なった価値体系」というのは、まさに今のたとえの日本と砂漠みたいに、同じモノなのに値段の常識が全く違う二つの場所がある、ということだよ。

昔の大航海時代を考えてみよう。

ヨーロッパでは、コショウはお肉を美味しく保存できる魔法の粉で、金と同じくらい高かったんだ。でも、産地のインドや東南アジアでは、もっとずっと安く手に入った。

まさにヨーロッパとアジアで、コショウに対する「異なった価値体系」が存在していたんだ。

では、最後の「差異を媒介する」とは何だろう?

「媒介する」というのは「間に立って、両方をつなぐ」という意味。

つまり、賢い商人が船に乗って、価値が低い場所(アジア)で、コショウを安く大量に仕入れる。そしてそれを価値が高い場所(ヨーロッパ)に運んで、高く売る。

この商人の行動が、アジアとヨーロッパという二つの場所を「つなぎ」(=媒介し)、そのとんでもない値段の「違い」(=差異)を利用して、莫大な儲け(利潤)を生み出したんだ。

だから、「二つの異なった価値体系の間の差異を媒介する」という言葉をまとめると、「あるモノの値段が全然違う二つの場所を行き来して、その価格差を利用して大儲けすること」ということになるよ。

これが、昔の商業資本主義がやっていたことの正体なんだね。

「外部的な関係として、あるいは隠された構造として」とは

これは、「これまでの資本主義が『差異』を利用して儲けてきたやり方は、あんまり直接的じゃなくて、ちょっと分かりにくかったんだよ」ということを説明しているんだ。

「外部的な関係として」と「隠された構造として」の2つに分けて見ていこう。

「外部的な関係として」とは、これは主に、昔の商業資本主義のやり方のことなんだ。

儲けのタネ、つまり「差異」が、自分たちの国の「外(外部)」にあったということだよ。

たとえば、大航海時代のヨーロッパの商人を想像してみよう。

彼らは、自分たちの国(ヨーロッパ)の中だけで商売をしていたわけじゃないよね。わざわざ危険な海を渡って、アジアみたいな「外部」の世界へ行った。

なぜなら、そこにはヨーロッパとは全く違う「価値体系」があったから。

この「国内」と「国外」という「外部的な関係」の中にこそ、とんでもない価格の「差異」があったんだ。

商人はその「差異」をつなぐことで大儲けした。

儲けの秘密は、国内の市場をじーっと見ていても分からなくて、あくまで「外国との関係」という外に目を向けないと見つからなかったんだよ。

「隠された構造として」はなにを表しているかというと、産業革命以降の資本主義のやり方。

儲けのタネである「差異」が、パッと見ただけでは分からない社会の「仕組み(構造)」の奥深くに「隠されて」いたということなんだ。

たとえば、ある工場で考えてみよう。

一人の労働者さんが、一日働いて、1万円分の価値がある商品を作ったとする。

でも、会社がその労働者さんに払うお給料は、5千円だったとするよ。

この差額の5千円はどこへ行くかというと、会社の儲け(利潤)になるんだ。

ここに「労働が生み出す価値(1万円)」と「支払われる賃金(5千円)」という「差異」が隠されているよね。

でもこの「差異」って、工場の外から眺めていても絶対に見えないよね。商品の値段を見ただけじゃ分からない。会社の給与明細とか、会計帳簿とか、そういう社会の「構造」の中身を詳しく分析しないと見えてこない、巧妙に「隠された」カラクリなんだ。

つまり筆者は、

「『差異が儲けを生む』という資本主義の基本ルールは昔からあったけれど、その「差異」は、外国との関係の中(外部的)にあったり、社会の仕組みの奥深く(隠された構造)にあったりして、直接的で分かりやすいものじゃなかったんだよ」

と言っているんだ。

そしてこの後、現代社会ではこの「差異」そのものがもっとむき出しの、分かりやすい形で商品になっているんだ、という話につながっていくんだね。

なぜ現代の資本主義は遠隔地も農村の過剰人口も失いつつあるのか

昔の資本主義にとって、「遠隔地」と「農村の過剰人口」は、儲けを生み出すための「宝の山」だったんだ。

でも、現代ではその宝の山が、残念ながら枯れ果ててきてしまった。

それぞれ、どうしてそうなったのか見ていこう。

なぜ「遠隔地」を失ったのかを一言でいうと、インターネットと飛行機が世界をめちゃくちゃ狭くしちゃったからなんだ。

昔の「遠隔地」は、未知の世界だったね。

ヨーロッパの人がアジアに来ても、現地の言葉も物価もわからない。

「コショウがヨーロッパでは金の値段で売れる」なんて、アジアの人は知らないよね。

この「情報の格差」があったから、「安く買って高く売る」というとんでもない儲け話が成り立ったんだ。まさに秘境の宝探しだったわけ。

それに比べて今の世界はどうだろう? スマホを使えば、ブラジルのコーヒー豆の値段も、フランスのブランド品の定価も、一瞬で調べられるよね。

AmazonやeBayを使えば、世界中の人と同じような値段でモノが買えてしまう。

飛行機に乗れば一日で地球の裏側まで行けるし、誰も知らない「秘境」なんてほとんど残っていない。

つまり、世界中がつながりすぎて、昔のような「とんでもない価格差」というお宝が、ほとんど見つからなくなってしまったんだ。

「農村の過剰人口」はなぜ失われてしまったのか。

こっちは、世界全体が豊かになって、人の価値観が変わったからなんだ。

昔の「農村の過剰人口」とはどういうことかというと、産業革命の頃、農村は貧しくて仕事がなかったんだ。だから「どんなに給料が安くてもいいから、都会の工場で働きたい!」という人が、あふれるほどいたんだ(これが過剰人口だよ)。

工場を経営する側からすれば、「君が嫌なら辞めていいよ、代わりはいくらでもいるからね」と言って、安いお給料で労働者を働かせることができたんだ。

これが「安い労働力」という、もう一つの宝の山だったんだ。

それに比べて今の世界では、多くの国で経済が発展して、教育も普及したよね。

日本みたいに、農村だからって極端に貧しいわけじゃなくなった。

それに、「労働者の権利」という考え方も広まった。

「最低賃金」というルールができて、法律で決められた額より安い給料で人を雇うことはできなくなったんだ。

昔みたいに「代わりはいくらでもいる」なんて言って、不当に安く人を働かせることはもうできないんだ。

資本主義が昔、頼りにしていた「情報の格差(=遠隔地)」と「労働力の買い叩き(=過剰人口)」という二つのおいしい「差異」が、時代の変化とともになくなってしまった。

だから、儲け続けたい現代の資本主義は、必死になって新しい儲けのタネを探さなきゃいけなくなったんだ。

その結果、たどり着いたのが「情報そのものを商品にして、人工的に『差異』を作り出す」という、今のやり方なんだよ。

「開け、ごま」とはどういうことを意味しているのか

「開け、ごま」というのは、もちろん『アリババと四十人の盗賊』の物語に出てくる、宝が隠された洞窟の扉を開けるための「秘密の呪文」のことだよね。

では、この評論にとっての「宝の洞窟」って何だろう?

それは、資本主義が生み出す、莫大な富や利益(利潤)のことなんだ。

そして、その宝の扉を開けるための「秘密の呪文」とは何なのか。

それが、筆者がこの文章全体をかけて、必死に解き明かしてきた「資本主義の秘密」そのものなんだよ。

つまり、

「『違い(差異)』さえ見つけ出せば、そこから必ず儲け(利潤)が生まれる」

という、資本主義の一番根本にある、このたった一つの原理。

これこそが、資本主義社会で富を生み出すための「開け、ごま」なんだ、と筆者は言っているんだ。

昔の商人が「場所による価格の差異」を見つけて大儲けしたように、

現代の企業が「持っている人といない人の差異」を作り出して商品を売るように、この「差異」という魔法の呪文を唱えることさえできれば、資本主義の宝の扉はいつでも開くんだよ、ということだね。

だから、文章の最後の「いわばそれは、もはや誰も聞き逃しようのない、資本主義の秘密に関する『開け、ごま』なのである」という一文は、

「僕がこの文章で説明してきた『差異こそが利潤の源泉だ』という原理は、もはや隠された秘密なんかじゃない。みんなに聞こえるように僕が唱えてしまった、資本主義の宝の扉を開けるための『開け、ごま』という呪文そのものなんだよ!」

という、筆者からの力強いメッセージなんだ。

この文章を全部読んだぼくたちは、もう資本主義の秘密の呪文を知ってしまった、というわけだね!

「マルジャーナの知恵」作者の伝えたいこと

「マルジャーナの知恵」で作者(岩井克人さん)の「一番言いたいこと」は何だろう。

それは、一言で言うと

私たちが生きる『高度情報社会』の正体とは、天然の『差異』を利用しにくくなった資本主義が、生き残るために『違い(差異)』を人工的に作り出し、それを『情報』という商品として売る社会のことである。

ということなんだ。

作者は、この文章を通して、僕たちに3つのステップで物事の「本質」を見せてくれようとしているよ。

ステップ1:情報の「本質」は『差異』にある

まず、マルジャーナの話を使って、情報というのは、他と「違う」からこそ価値があるんだという大原則を教えてくれた。

ステップ2:資本主義の「本質」も『差異』にある

次に、歴史を振り返って、資本主義という仕組みも、昔からずっと「場所による値段の違い」などを利用して儲けてきたんだよ、と教えてくれた。これも「差異」が儲けの源泉だったわけだ。

ステップ3:現代社会の「本質」=『差異』の商品化

そして、ここが一番言いたいこと。

現代社会では、グローバル化が進んで、昔みたいに簡単な「価格差」のような『差異』はすぐになくなってしまう。

では、儲け続けたい資本主義はどうしたか?

答えは、「天然の『差異』がないなら、人工的に作り出して商品として売ればいいじゃないか!」ということなんだ。

僕たちが普段、テレビやネットの情報に踊らされて「これが新しい!」「これが価値がある!」って思っていることの多くは、実は企業によって巧みにデザインされた「作られた差異」かもしれない。

だから、この評論を通して作者は、

「表面的な情報に流されるな。その裏で、誰がどんな『差異』を作り出して、君にモノを買わせようとしているのか。その社会の仕組み、その『開け、ごま』という秘密の呪文を、君自身の目で見抜けるようになろう!」

と、僕たちに呼びかけているんだよ。

社会のカラクリを知るための「知恵」を、マルジャーナが教えてくれているんだね。

探究学習へのヒント

筆者は、現代の資本主義が「差異」を人工的に作り出して商品にしていると述べているね。

自分の身の回りで「人工的に作られた差異」だと感じる商品の例を挙げて、それがどのように人々の購買意欲を刺激しているか考えてみよう。

(例:スマホの限定カラー、コラボ商品、期間限定スイーツなど)

「マルジャーナの知恵」語句の意味

「マルジャーナの知恵」で登場する語句の意味をまとめているよ。

| 語句 | 意味 |

|---|---|

| マルジャーナ | 物語『アリババと40人の盗賊』に出てくる、主人公アリババを助ける賢くて勇敢な女性の名前 |

| 高度情報社会 | コンピューターやインターネットが発達し、情報が大きな価値を持つようになった社会のこと |

| 脱工業化社会 | モノを作る工業よりも、サービスや情報に関わる仕事が中心になった社会のこと |

| 産業資本 | 製品を生産する過程で利益を得る資本のこと |

| ポスト産業資本主義 | 工場での生産が中心だった時代が終わり、情報や知識が富を生み出す中心になった経済の仕組みのこと。「ポスト」が、あるものの「次」や、「それ以降」の意味を持つ接頭語になっている。重要な人物がその任務をやめて、次の人にバトンタッチするときにも、「ポスト●●(人物名)」と言ったりするよね。 |

| 大差がない | とくに大きな違いはないこと |

| 資本主義 | 利潤(もうけ)を追求することを一番の目的とした経済活動のこと |

| 様相 | 物事のありさまや、状況のこと |

| 変貌 | 見た目や状態が、まるで違うもののようにすっかり変わること |

| いやおうなし | 本人の好き嫌いや意思に関係なく、強制的に物事が進むこと |

| 喧伝する | 多くの人に知れ渡るように、盛んに言いふらすこと |

| ノアの洪水 | 旧約聖書に出てくる、神が起こした大洪水によって世界が一度滅びたとされる物語のこと |

| 経済機構 | 社会全体のお金やモノの流れを動かしている、仕組みや制度のこと |

| つゆも思わず | そのようなことは少しも、全く考えないこと |

| へまをしでかす | うっかりした失敗や、間抜けな間違いをしてしまうこと |

| 首尾よく | 計画や物事が、初めから終わりまでうまくいくこと |

| 物理的 | 形や重さがあったり、実際に体に触れたりすることができる、物質的なこと |

| 形式的 | 中身や意味よりも、決められた手順や外見上の形を優先すること |

| 差異 | 二つ以上のものを比べたときの、違いのこと |

| 利潤 | 商品を売って得た金額から、それを作るのにかかった費用を引いた儲けのこと |

| 中心原理 | ある物事を成り立たせている、最も大事な根本的ルールのこと |

| 機能する | ものが持つ本来の働きを、きちんと果たすこと |

| 増殖 | 数や量が増えて、広がっていくこと |

| 手段に訴える | 目的を達成するために、ある特定の方法を使うこと |

| 媒介する | 二つのものの間に立って、両者をつなぐ役割を果たすこと |

| 基本原理 | 物事が成り立つための、土台となる根本的な法則や仕組みのこと |

| 形態 | 外から見たときの、物事の姿や形のこと |

| 商業資本主義 | 商品を安く仕入れて遠くで高く売るなど、商業活動によって利益を上げる初期段階の資本主義のこと |

| 遠隔地 | 中心となる場所から、遠く離れた土地のこと |

| 交易 | 国や地域の間で、品物を売り買いすること |

| 産業革命 | 18世紀のイギリスで蒸気機関などが発明され、工業が爆発的に発展し、社会が大きく変わった出来事のこと |

| 支配的 | 他を圧倒して、物事を自分の思い通りに動かせるほど強い力を持っている状態 |

| 過剰人口 | 食料や仕事の量に対して、そこに住む人の数が多すぎること |

| 実質賃金率 | 給料の額面だけでなく、物価を考えに入れて、そのお金で実際にどれだけの物が買えるかを示したもの |

| 労働生産性 | 一人の労働者が、一定の時間でどれだけの価値を生み出すかという効率のこと |

| 機軸 | 活動や計画の中心となる、最も重要な点のこと |

| 体現する | 抽象的な考えや精神を、具体的な行動や姿で示すこと |

| 開け、ごま | 物語『アリババと40人の盗賊』で、宝が隠された洞窟の扉を開けるための呪文 |

「マルジャーナの知恵」漢字の読み書き

「マルジャーナの知恵」に登場する熟語や漢字の読みをまとめているよ。テストでも出題されることがあるので、書けるようにもしておこう。

| 様相 | ようそう |

| 繊維 | せんい |

| 蹴とばす | けとばす |

| 喧伝 | けんでん |

| 懐かしい | なつかしい |

| 奴隷 | どれい |

| 肝心 | かんじん |

| 盗賊 | とうぞく |

| 洞窟 | どうくつ |

| 駆ける | かける |

| 勇む | いさむ |

| 首尾よく | しゅびよく |

| 捜す | さがす |

| 差異 | さい |

| 利潤 | りじゅん |

| 増殖 | ぞうしょく |

| 唯一 | ゆいいつ |

| 詐欺 | さぎ |

| 強奪 | ごうだつ |

| 訴える | うったえる |

| 媒介 | ばいかい |

| 創る | つくる |

| 隔てる | へだてる |

| 遠隔地 | えんかくち |

| 交易 | こうえき |

| 過剰 | かじょう |

| 機軸 | きじく |

| 胡麻 | ごま |

ここまで学習できたら、岩井克人「マルジャーナの知恵」のテスト対策練習問題に挑戦してみよう!

運営者情報

檜垣 由美子(ゆみねこ)

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。 ※サイト全体の運営実績についてはこちらにまとめています。