岩井克人「マルジャーナの知恵」定期テスト対策練習予想問題

高校国語「現代の国語」で学習する岩井克人「マルジャーナの知恵」について、定期テストでよく出る問題や過去問を研究して予想問題を作成しているよ。漢字・語句の意味・内容の読解問題、筆者の主張など、重要なポイントを確認しよう。

まずは解説を確認してからチャレンジしたい場合は、「マルジャーナの知恵」解説記事をチェックしよう。

「マルジャーナの知恵」定期テスト対策練習問題

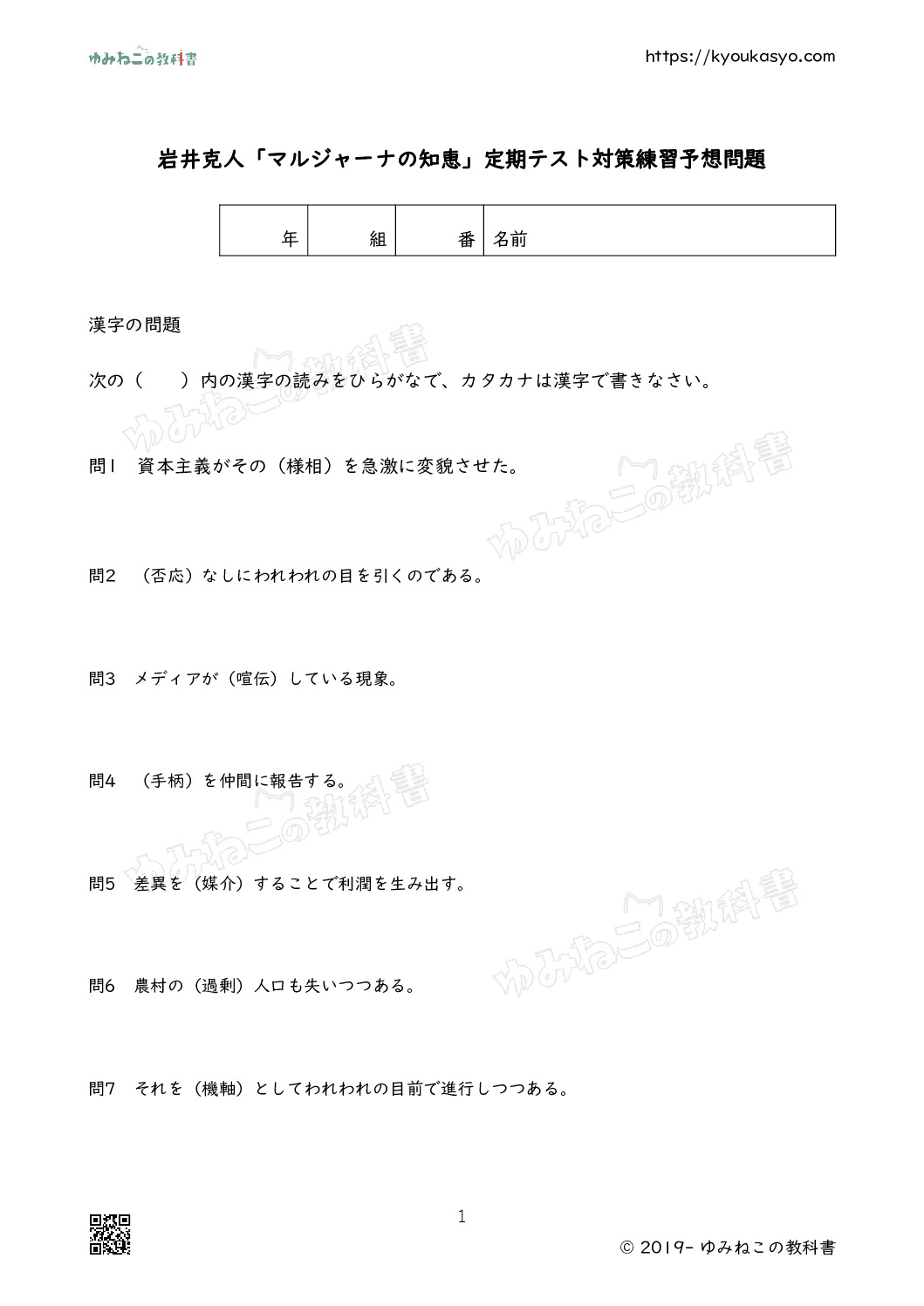

漢字の問題

次の( )内の漢字の読みをひらがなで、カタカナは漢字で書きなさい。

問1

資本主義がその(様相)を急激に変貌させた。

答えを見る

ようそう

問2

(否応)なしにわれわれの目を引くのである。

答えを見る

いやおう

問3

メディアが(喧伝)している現象。

答えを見る

けんでん

問4

(手柄)を仲間に報告する。

答えを見る

てがら

問5

差異を(媒介)することで利潤を生み出す。

答えを見る

ばいかい

問6

農村の(過剰)人口も失いつつある。

答えを見る

かじょう

問7

それを(機軸)としてわれわれの目前で進行しつつある。

答えを見る

きじく

問8

(センイ)や鉄鋼で作られた物。

答えを見る

繊維

問9

昔(ナツ)かしい物語。

答えを見る

懐

問10

資本の無限の(ゾウショク)を目的とする。

答えを見る

増殖

問11

資本主義の支配的な(ケイタイ)であった。

答えを見る

形態

問12

用心が(カンジン)である。

答えを見る

肝心

問13

(エンカク)地との交易を媒介して利潤を生み出した。

答えを見る

遠隔

問14

これは(サギ)や強奪といった手段に訴えるかぎり、

答えを見る

詐欺

問15

国内市場の価格との(サイ)から利潤を生み出した。

答えを見る

差異

第1章の内容理解問題

問1

「いやおうなしにわれわれの目を引く」とあるが、どのような様子か。次の中から選びなさい。

ア:本人の希望通りに物事が進む様子。

イ:本人の意思とは関係なく、強制的に物事が進む様子。

ウ:本人がためらいながら、仕方なく物事を進める様子。

エ:本人が積極的に物事を進めようとする様子。

答えを見る

イ

問2

「メディアが喧伝している」とあるが、この「喧伝する」の意味として最も適切なものを、次のア〜エから一つ選びなさい。

ア:ある特定の事実を、意図的に隠して報道しないこと。

イ:世間に広く知れ渡るように、盛んに言いふらすこと。

ウ:事実とは異なる内容を、悪意を持って広めること。

エ:専門家だけが理解できるような、難しい言葉で説明すること。

答えを見る

イ

【解説】「喧伝(けんでん)」の「喧」は「やかましい」、「伝」は「伝える」という意味。多くの人に知られるように、やかましく(=盛んに)言い立てて広めることを指す。

問3

本文の冒頭で述べられている「資本主義がその様相を急激に変貌させているという事実」とは、具体的にどのような事実を指すか。その説明として最も適切なものを、次のア〜エから一つ選びなさい。

ア:一部の巨大IT企業が市場を独占し、中小企業が競争するのが難しくなったことで、自由な経済活動が妨げられるようになったという事実。

イ:労働者の権利が強くなり、企業が以前のように安い賃金で人を雇うことができなくなったため、利益を上げることが困難になったという事実。

ウ:社会の経済活動の中心が、自動車や家電のような物理的な「モノ」を作る工業から、広告やソフトウェアといった形のない「情報」を商品として扱う産業へ移り変わったという事実。

エ:株や為替などの金融市場が巨大化し、工場でモノを作って売るよりも、お金を投資して増やす「マネーゲーム」が経済の中心になったという事実。

答えを見る

ウ

【解説】筆者は第一段落で、「資本主義がその様相を急激に変貌させている」と述べた直後に、その具体的な内容を説明している。それは、「『けとばせば足が痛い』モノを生産する産業から、……『情報』そのものを商品化する産業へ、資本主義の中心が移動しつつある」という変化である。

これは、経済の主役が「モノ作り(工業)」から「情報・サービス産業」へと移ったことを意味しており、筆者はこれを「脱工業化社会」や「高度情報社会」と呼んでいる。

問4

「『けとばせば足が痛い』モノを生産する産業」と対比されている、現代社会で中心となった産業が商品化するものを、本文中からそのまま抜き出して答えなさい。

答えを見る

情報

問5

筆者が冒頭で述べている、現代社会の「情報の商品化」という現象の説明として、最も適切なものを次のア〜エから一つ選びなさい。

ア:インターネットが普及したことで、これまで有料だったニュースや知識などの情報が、すべて無料で手に入るようになった現象。

イ:社会でやり取りされる情報量が爆発的に増えた結果、どの情報が正しいか見分けることが困難になり、情報の価値が失われてしまった現象。

ウ:物理的なモノを作る工業に代わって、広告・教育・ソフトウェアなどの目に見えない「情報」や「サービス」が、利益を生むための商品として売買されるようになった現象。

エ:政府や巨大企業が人々の個人情報を厳しく管理し、社会の安全のために情報の自由な流通を制限するようになった現象。

答えを見る

ウ

【解説】「『けとばせば足が痛い』モノを生産する産業から、広告や教育といった『情報』そのものを商品化する産業へ、資本主義の中心が移動しつつある」

という部分から、社会の中心が「モノ作り(工業)」から「情報やサービス」に移り、それらが利益(利潤)を生むための「商品」として扱われるようになったことを意味していると分かる。

第2章の内容理解問題

問1

「つゆも思わず」とあるが、どのような気持ちか。次の中から選びなさい。

ア:少しも考えず、全く気にかけないこと。

イ:わずかに考えたが、すぐに忘れてしまうこと。

ウ:悲しみのあまり、涙が止まらないこと。

エ:期待に胸をふくらませ、わくわくしていること。

答えを見る

ア

問2

「へまをしでかした盗賊の首は宙を舞い」とあるが、これはどういうことか。次の中から選びなさい。

ア:嬉しさのあまり、踊り出してしまった。

イ:任務に失敗した罰として、殺されてしまった。

ウ:驚きのあまり、その場に立ちすくんでしまった。

エ:責任をとって、自ら盗賊団を辞めてしまった。

答えを見る

イ

問3

「首尾よく」とあるが、どのような様子か。次の中から選びなさい。

ア:計画の最初でつまずいてしまう様子。

イ:計画の途中で大きな問題が起こる様子。

ウ:計画が初めから終わりまで、うまくいかない様子。

エ:計画が初めから終わりまで、うまくいく様子。

答えを見る

エ

問4

マルジャーナは、盗賊がアリババの家につけた「情報」をどのようにして無価値にしたのか。その方法として最も適切なものを、次のア〜エから一つ選びなさい。

ア:アリババの家のドアにつけられた印を、きれいに消し去った。

イ:アリババの家のドアに、さらに別の印を上書きしてわからなくした。

ウ:近所のすべての家のドアに、盗賊がつけた印と全く同じ印をつけた。

エ:盗賊が見張っている前で、わざと別の家のドアに印をつけた。

答えを見る

ウ

第3章の内容理解問題

問1

「情報とは、それに使われている物理的な素材でもなければ、それが表現されている形式的な記号でもない」とあるが、この説明を、道路にある「止まれ」の交通標識に当てはめて考えた場合、「物理的な素材」と「形式的な記号」の組み合わせとして最も適切なものを、次のア〜エから一つ選びなさい。

ア

物理的な素材:標識を形作っている金属の板や赤いペンキ

形式的な記号:「止まれ」という文字や、逆三角形という図形

イ

物理的な素材:「止まれ」という文字や、逆三角形という図形

形式的な記号:標識を形作っている金属の板や赤いペンキ

ウ

物理的な素材:標識が立てられている場所の地面

形式的な記号:ドライバーが標識を見てブレーキを踏むという行為

エ

物理的な素材:標識を作るために使われたお金

形式的な記号:標識を設置した行政の意図

答えを見る

ア

【解説】「物理的な素材」とは、情報を運ぶための手で触れることができる「モノ」のこと。本文の例では「白いチョークの粉」がこれにあたる。「止まれ」の標識の場合、看板を構成している「金属の板」や「ペンキ」がこれに該当する。「形式的な記号」とは、情報を表現するために使われる「形」や「デザイン」のこと。本文の例では「印」がこれにあたる。「止まれ」の標識の場合、それが「逆三角形」であるという形や、「止まれ」という文字のデザインがこれに該当する。

問2

筆者はマルジャーナの逸話を通して、「情報」とはいったい何であるかを論じている。筆者が考える「情報」の本質についての説明として、最も適切なものを次のア〜エから一つ選びなさい。

ア:多くのものとは区別された「違い」や「差異」そのものであり、その違いがあることによって初めて価値を持つもの。

イ:社会の出来事や物事の仕組みについて、できるだけ多くの人々が共有することで価値が高まる、正確な知識や事実。

ウ:情報を表現するために使われる、×印の形や文字のデザインといった、誰が見ても同じ意味に理解できる「形式的な記号」。

エ:情報を記録し伝達するために不可欠な、チョークの粉や紙、インクといった、手で触れることができる「物理的な素材」。

答えを見る

ア

【解説】筆者はマルジャーナの行動を分析し、「情報の価値とは、差異にほかならない」と結論づけている。盗賊のつけた印に価値があったのは、他の家にはその印がなかったという「差異」があったからであり、マルジャーナがすべての家に同じ印をつけたことで、その「差異」が失われ、情報が無価値になったことから、情報の正体(本質)は「差異」そのものであると筆者は主張している。

第4章の内容理解問題

問1

「増殖」の意味として最も適切なものを、次のア〜エから一つ選びなさい。

ア:その価値や質が向上し、より優れたものになること。

イ:数や量が減っていき、やがては消滅してしまうこと。

ウ:元の状態を保ち、変化しないように維持すること。

エ:数や量が増えて、どんどん広がっていくこと。

答えを見る

エ

【解説】「増殖(ぞうしょく)」とは、生物の細胞が増えていくように、数や量がどんどん増えていくことを意味する。

問2

「媒介する」の意味として最も適切なものを、次のア〜エから一つ選びなさい。

ア:二つのものの間に立って、両者をつなぐ役割を果たすこと。

イ:二つのものの優劣を判断し、どちらか一方を支持すること。

ウ:二つのものの関係を断ち切り、それぞれを孤立させること。

エ:二つのものを混ぜ合わせて、全く別の新しいものを作り出すこと。

答えを見る

ア

問3

「機軸」の意味として最も適切なものを、次のア〜エから一つ選びなさい。

ア:物事が失敗する、最も大きな原因。

イ:物事が始まる、ほんの小さなきっかけ。

ウ:活動や計画の中心となる、最も重要な点。

エ:物事が終わった後に残る、副次的な結果。

答えを見る

ウ

【解説】「機軸(きじく)」とは、機械の「軸」が回転の中心であるように、物事の中心となる重要な部分を指す言葉。

問4

筆者によると、資本主義が利潤を生み出すための「中心原理」となっているものは何か。本文中からそのまま2文字で抜き出して答えなさい。

答えを見る

差異

問5

本文中の「資本の無限の増殖を目的としている経済機構」とは、資本主義のどのような性質を指しているか。その説明として最も適切なものを、次のア〜エから一つ選びなさい。

ア:企業や個人が、一度得た利益で満足することなく、その利益をさらに元手(資本)として次の活動に回し、終わりなく規模を拡大し続けようとする仕組み。

イ:社会に存在する資本の量が限られているため、人々がそれを奪い合い、結果として勝者と敗者の経済的な格差が無限に広がっていく仕組み。

ウ:豊かな人が贅沢な生活をするために、できるだけ多くのお金を個人資産として貯め込もうとし、社会全体の富が増えにくくなってしまう仕組み。

エ:世界の人口が増え続けるのに伴って、モノやサービスを必要とする人の数が無限に増え、経済が自動的に成長し続けていく仕組み。

答えを見る

ア

【解説】「資本」とは、単に持っているお金や資産のことではなく、「さらなる利益(利潤)を生み出すための元手」を意味している。 「無限の増殖」とは、その資本を使って得た利益に満足するのではなく、その利益を次の投資の元手(資本)に加えて、さらに大きな利益を目指す…というサイクルを終わりなく(無限に)繰り返していく性質のことである。

問6

本文中の「二つの異なった価値体系の間の差異を媒介する」とは、商業資本主義が利潤を生み出す方法を説明したものである。その具体的な内容として最も適切なものを、次のア〜エから一つ選びなさい。

ア:同じ国内の市場において、ある商品の価値を実際よりも高く見せかけるような広告を打ち、消費者をだますことで不当な利益を得ること。

イ:価値観の違いから対立している二つのグループの間に立って話し合いを仲介し、両者が納得できる妥協点を見つけ出すことで、社会的な安定という価値を生むこと。

ウ:ある商品の価値(値段)が、場所によって大きく異なることを利用し、商品を安い場所で仕入れて高い場所へ運んで売ることで、その価格差から利益を得ること。

エ:異なる文化や価値観を持つ二つの国が、お互いの優れた点を学び合うことで、両方の国に新しい産業や文化的な価値を生み出そうとすること。

答えを見る

ウ

【解説】「二つの異なった価値体系」とは、例えば「香辛料が非常に安いアジア」と「香辛料が金と同じくらい高価なヨーロッパ」のように、同じモノでも場所によって値段の常識が全く違う二つの世界を指す。「差異」とは、その値段の大きな差(価格差)のこと。「媒介する」とは、商人が船などで二つの世界の間を行き来し、商品と情報を「つなぐ」役割を果たすこと

問7

筆者は、現代の高度情報社会における「情報の商品化」は、もはや「差異の商品化」と言いかえることができると主張している。筆者がそのように主張する理由として、最も適切なものを次のア〜エから一つ選びなさい。

ア:商業資本主義の時代から、遠隔地との交易によって価格の差異を利用して利益を上げてきたように、情報にも常に価格の差異が存在しているから。

イ:マルジャーナの逸話が示すように、あらゆる情報の価値は、それが持つ「差異」によって決まるという普遍的な原理があるから。

ウ:グローバル化によって世界中の差異が失われた結果、人々は平等な情報を求めるようになり、その平等性そのものが商品として売られているから。

エ:現代の資本主義は、天然の差異が利用しにくくなったため、限定品のように、他者との「違い」を人工的に作り出し、その「差異」そのものを情報という名の商品として売っているから。

答えを見る

エ

【解説】筆者は、資本主義が歴史的に「差異」を利用して利潤を得てきたが、現代ではグローバル化などにより、かつてのような天然の「差異」(遠隔地の価格差など)が利用しにくくなったと指摘している。その上で、現代の資本主義は生き残るために、自ら意図的に「差異」を作り出し、それを「情報」という商品として売るようになったと結論づけている。例えば、限定品は「持っている人」と「持っていない人」という差異を作り出している。したがって、現代における「情報の商品化」の本質は、この「人工的に作られた差異の商品化」であると言える。イは、「情報の価値は差異にある」というこの評論の重要な前提を述べているが、それが「なぜ商品化と言いかえるのか」という、現代の資本主義の具体的な戦略にまで踏み込んでいないため、理由としては不十分。

問8

筆者は、現代の資本主義が、かつて利潤を生み出す源泉としていた二つのものを失いつつあると述べている。その二つのものを、それぞれ本文中から5文字以内で抜き出して答えなさい。

答えを見る

・遠隔地

・過剰人口

(順不同)

問9

筆者は、資本主義が歴史的に利潤を生み出してきた方法を説明するために、「商業資本主義」と「産業資本主義」の例を挙げている。この二つと、現代の「高度情報社会」との関係についての説明として、最も適切なものを次の中から一つ選びなさい。

ア: 商業資本主義と産業資本主義は、海や農村といった外部に存在する「天然の差異」を利用したが、現代ではそれが困難になったため、資本主義は自ら「人工的な差異」を作り出すようになった。

イ: 商業資本主義や産業資本主義の時代よりも、現代の高度情報社会の方が、より巧妙に詐欺や強奪に近い方法で利潤を生み出している。

ウ: 現代の高度情報社会は、商業資本主義と産業資本主義の二つの方法を組み合わせることで、過去最大の利潤を生み出すことに成功した。

エ: 商業資本主義と産業資本主義はどちらも失敗した経済モデルであり、現代の高度情報社会はそれらの反省の上に成り立っている。

答えを見る

ア

【解説】筆者は、これらのかつての「差異」を「遠隔地も農村の過剰人口も失いつつある」と述べ、現代の資本主義は、もはやこうした”天然の差異”に頼ることができなくなったと指摘し、その上で、生き残るために「今や差異そのものを意識的に作り出していかなければならない」と結論づけている。

問10

筆者は、現代社会における「情報の商品化」は「差異の商品化」と言いかえることができると述べている。それはなぜか。60字以内で説明しなさい。

答えを見る

(解答例)現代社会で商品として売られている情報の価値の正体が、他との違いを示すために人工的に作り出された「差異」そのものだから。(59字)

【解説】記述問題で高得点を取るためのポイントは、「情報の価値の源泉が差異であること」「その差異が人工的に作られていること」が含まれているかどうか。

問11

本文の最後で述べられている「開け、ごま」とは、この文章の文脈において、何を指しているのか。筆者の考えがわかるように、60字以内で説明しなさい。

答えを見る

(解答例)資本主義社会で富や利潤を生み出すための根本的な原理である、「差異」を見つけ出し利用するという秘密のルールのこと。(56字)

【解説】記述問題で高得点を取るためのポイントは、「資本主義の富(利潤)を生み出す原理であること」「それが『差異』を利用することであること」が含まれているかどうか。

問12

筆者は、現代の「情報の商品化」を「開け、ごま」という呪文にたとえている。その表現に込めた意図として、最も適切なものを次の中から一つ選びなさい。

ア: 現代の情報化社会が、物語のように単純で分かりやすい結末を迎えることを暗示するため。

イ: 「開け、ごま」という言葉が持つ魔法のような響きで、難解な資本主義の議論を読者に親しみやすく感じさせるため。

ウ: 資本主義が利潤を生む秘密の原理(差異の利用)が、情報化社会において誰の目にも明らかな形で現れ、富への扉を開く鍵となっていることを示すため。

エ: 現代社会では、何か一つのキーワードを知っているだけで、アリババのように簡単に莫大な富を得られるようになったことを示すため。

答えを見る

ウ

【解説】この比喩を理解するには、「開け、ごま」という言葉が持つ二重の意味を読み解く必要がある。ひとつは秘密を暴く呪文: この呪文は、盗賊だけが知る秘密の洞窟の扉を開けるための「合い言葉」である。そしてもうひとつは、富への扉を開ける鍵: その扉の先には、莫大な富が隠されている。筆者はこの構造を、資本主義の原理になぞらえている。これまで資本主義は、「差異から利潤が生まれる」という秘密の原理(=盗賊の合い言葉)によって動いてきた。そして現代の「情報の商品化」という現象は、その秘密の原理が「もはや誰も聞き逃しようのない」ほど公然の事実になったことを示している。 つまり、かつては隠されていた資本主義の秘密が暴かれ、その原理こそが現代社会で富を生み出すための「鍵」(=富の洞窟の扉を開ける呪文)として機能しているのである。この「秘密の暴露」と「富への鍵」という二つの意味合いを同時に表現するために、筆者は「開け、ごま」という比喩を効果的に用いている。

文章全体の内容理解問題

問1

この評論「マルジャーナの知恵」全体を通して、筆者が最も主張したいことは何か。その説明として最も適切なものを、次のア〜エから一つ選びなさい。

ア:マルジャーナが盗賊の企みを防いだように、情報の価値は他との「差異」にある。したがって、私たちは溢れる情報に惑わされず、その本質を見抜くための「知恵」を持つことが重要である。

イ:資本主義は、商業資本主義の時代から産業資本主義の時代に至るまで、常に「差異」を利用して利潤を生み出してきた。現代社会もその例外ではなく、歴史は繰り返されている。

ウ:現代の資本主義は、情報やサービスを商品化することで人々を巧みに操っている。私たちは作られた「差異」を追い求める消費社会から脱却し、もっと人間らしい生き方を模索すべきである。

エ:情報の価値の源泉である「差異」を、資本主義は歴史的に利潤の源としてきた。そして現代の高度情報社会とは、資本主義が生き残るために、その「差異」自体を人工的に作り出し商品として売る社会に他ならない。

答えを見る

エ

【解説】筆者の主張は、以下のステップで展開されている。

原理提示:情報の価値は「差異」にある。(マルジャーナの逸話)

歴史分析:資本主義もまた、歴史的に「差異」を利用して利潤を生んできた。

結論:しかし現代では、天然の差異が利用しにくくなったため、資本主義は「差異」そのものを人工的に作り出し、それを商品として売るようになった。これが高度情報社会の正体である。エは、この3つの論理展開を過不足なく、かつ正確にまとめているため、筆者の主張として最も適切。

アは、文章の前半部分で述べられている「情報の価値は差異にある」という原理の確認で終わっており、それを現代の資本主義分析に結びつけるという、筆者の最終的な結論(主張の核心)にまで至っていない。

イは、資本主義の歴史的な分析について述べているだけで、それが現代社会でどのように変容したか(=差異の商品化)という、筆者が最も強調したい点に触れていない。

ウは、「~すべきである」という、筆者が本文中では述べていない個人的な価値判断や行動の提案を加えてしまっており、評論の要約としては不適切・主張の飛躍にあたるため、間違い。

運営者情報

檜垣 由美子(ゆみねこ)

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。 ※サイト全体の運営実績についてはこちらにまとめています。