「白紙(森田真生)」テスト対策練習問題・過去問まとめプリント

森田真生「白紙」テスト対策練習問題

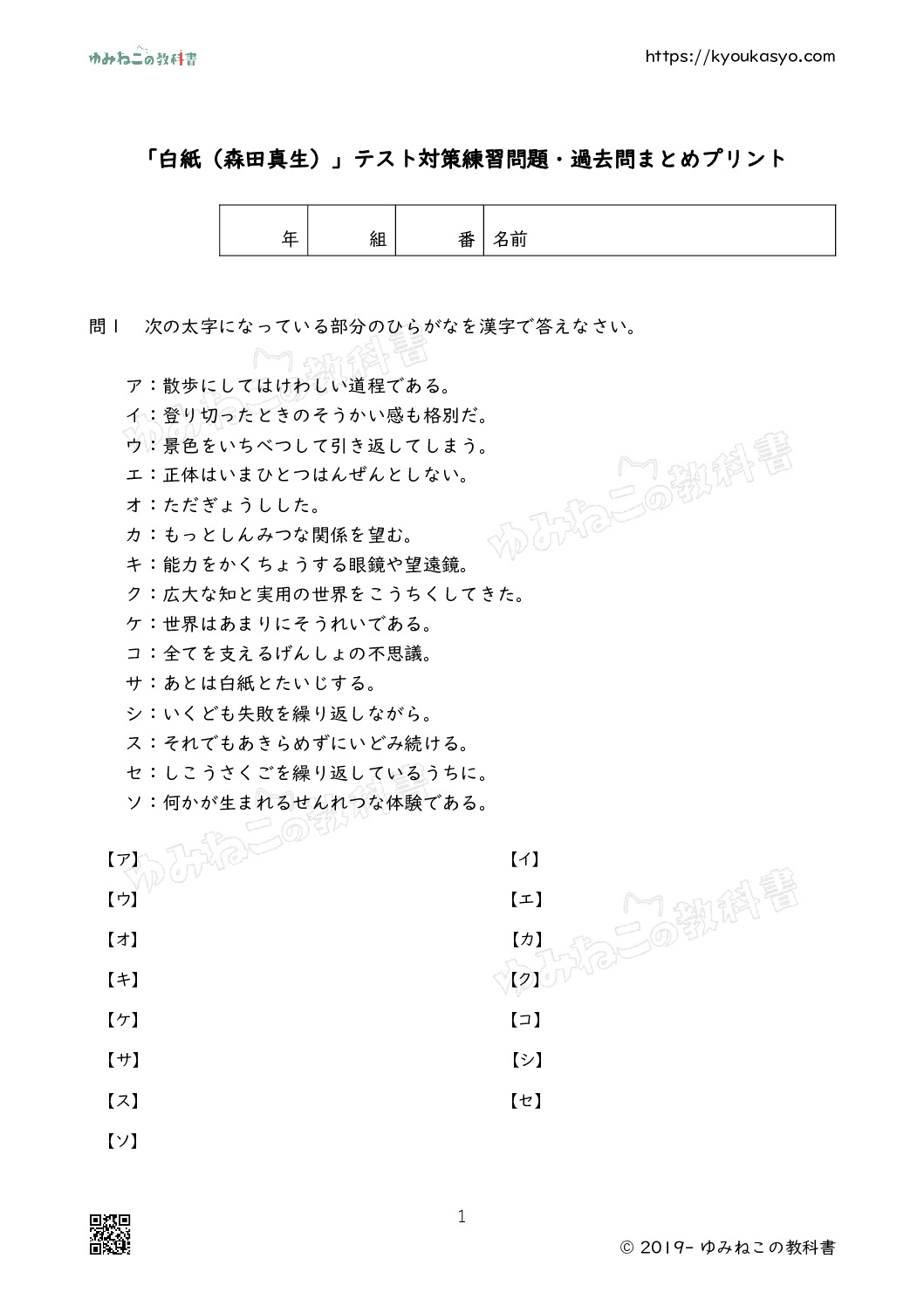

問1

次の太字になっている部分のひらがなを漢字で答えなさい。

ア:散歩にしてはけわしい道程である。

イ:登り切ったときのそうかい感も格別だ。

ウ:景色をいちべつして引き返してしまう。

エ:正体はいまひとつはんぜんとしない。

オ:ただぎょうしした。

カ:もっとしんみつな関係を望む。

キ:能力をかくちょうする眼鏡や望遠鏡。

ク:広大な知と実用の世界をこうちくしてきた。

ケ:世界はあまりにそうれいである。

コ:全てを支えるげんしょの不思議。

サ:あとは白紙とたいじする。

シ:いくども失敗を繰り返しながら。

ス:それでもあきらめずにいどみ続ける。

セ:しこうさくごを繰り返しているうちに。

ソ:何かが生まれるせんれつな体験である。

答えを見る

ア:険

イ:爽快

ウ:一瞥

エ:判然

オ:凝視

カ:親密

キ:拡張

ク:構築

ケ:壮麗

コ:原初

サ:対峙

シ:幾度

ス:挑

セ:試行錯誤

ソ:鮮烈

問2~5について、太字部分の語句の意味として最も適切なものをそれぞれ選び、記号で答えなさい。

問2

登り切ったときの爽快感も格別だ。

ア: 普通とは違っているさま

イ:他と比べて特に優れているさま

ウ:なんとなく素晴らしいさま

エ: 予想以上に良いさま

答えを見る

イ

問3

その場所にありありと、はっきりと見える。

ア :かろうじて見えるさま

イ :当然のように見えるさま

ウ :まるで目の前にあるかのように生き生きと見えるさま

エ :疑いようもなく確かに見えるさま

答えを見る

ウ

問4

最大の謎を、最奥の深秘をひとまず括弧にくくることにして

ア :大切なものとして別に保管しておくこと

イ :問題の本質を明確に定義すること

ウ :解決困難な問題を一時的に保留すること

エ :複数の要素を一つにまとめること

答えを見る

ウ

問5

独力で解決した瞬間の喜びは何ものにも代え難い。

ア: 誰にも理解されない特別なものである

イ :簡単に手に入れることができない貴重なものである

ウ :他のどんなものよりも価値がある大切なものである

エ :言葉で表現することが難しい複雑なものである

答えを見る

ウ

問6

「登り切ったときの爽快感も格別だ」とあるが、ここでの意味として最も近いものを、次の中から一つ選びなさい。

ア: 他の山では味わえない独特の感覚だ。

イ: 苦労した分だけ、ことのほか素晴らしい。

ウ:いつもとは少し違った感じがする。

エ: 予想していた以上に気持ちが良い。

答えを見る

イ

問7

「遠くに見えるということが何とも不思議に思えて」とあるが、筆者は具体的にどのような点を「不思議」に思っているのか。「光の粒子」と「あそこに」という語句を用いて説明しなさい。

答えを見る

例:目には遠くの山からの光の粒子が到来しているだけなのに、なぜその粒子ではなく、身体のずっと向こうの「あそこに」光そのものがあるとはっきり見えるのかという点。

問8

「もっとはるかに親密な関係を、僕は花と結んでいるように思える」とはどういうことか。筆者が考える「見える」という経験の特徴を踏まえて最も適切なものを、次の中から一つ選びなさい。

ア :花の美しさや生命力に感動し、まるで花と心が通じ合っているかのような深い共感を覚えているということ。

イ :花からやってくる光の粒子をただ受け取るだけでなく、その色や形といった情報を脳が正確かつ詳細に分析しているということ。

ウ :花が物理的にそこにあるという事実以上に、目で直接触れているかのように、その存在を「まさにそこに」あるものとして強く実感しているということ。

エ :他の風景とは異なり、目の前にある花に対しては、特に意識を集中して注意深く観察しているということ。

答えを見る

ウ

【解説】アは「親密」を感情的な共感と捉えすぎている。本文では認識のあり方について述べている。イは科学的な情報処理の説明に偏っており、「親密」という筆者の実感や、「直接触れるような」感覚が表現されていない。ウは解答例の骨子である「物理的刺激を超えた」「直接触れるような」「その場にある実感」という要素を最もよく反映している。エは単なる注意の度合いの問題ではなく、「見える」という経験の質的な特徴について述べている本文の趣旨とは異なる。

問9

筆者は「見える」ということをどのように捉えているか。本文の内容に照らして、最も適切なものを次の中から一つ選びなさい。

ア:科学的な説明によって完全に解明できる、客観的な現象である。

イ:目と脳の働きによる単純なプロセスであり、不思議に思う余地はない。

ウ:科学的な説明だけでは捉えきれず、対象と直接触れ合うような根源的な不思議さを伴う。

エ: 視覚情報処理の精度を高めることで、その不思議さは解消されていく。

答えを見る

ウ

問10

「最大の謎を、最奥の深秘をひとまず括弧にくくること」とあるが、これと同じ内容を説明している箇所を、「~こと」と続くように本文中から29字で抜き出しなさい。

答えを見る

不思議なことを当たり前のこととして、すなわち「前提」とする(こと)

問11

筆者は、なぜ人間が「最大の謎を、最奥の深秘をひとまず括弧にくくることにして」きたと考えているか。その理由として最も適切なものを、次の中から一つ選びなさい。

ア: 最大の謎を解明することこそ科学技術を発展させる唯一の方法だと考え、眼鏡やコンピュータなどの具体例から、その解明の糸口を探るため。

イ: 根源的な謎の解明は困難であっても、それを一旦「前提」として受け入れることで、眼鏡やコンピュータのように能力を拡張する実用的な知や技術の世界を構築し、前に進むことができるため。

ウ: 眼鏡やコンピュータなどの実用的な技術が発達すれば、最大の謎を解き明かす必要性は薄れると考え、効率的に文明を発展させることを優先するため。

エ: いずれ誰かが最大の謎を解き明かしてくれると信じ、それまでの間は、眼鏡やコンピュータなどの便利な道具を作ることで、人々の生活を豊かにしておくため。

答えを見る

イ

【解説】アは「括弧にくくる」は解明を一旦保留することであり、「解明こそ唯一の方法」とする本文の趣旨とは逆。イは 解答例の骨子である「謎の解明は困難」「前提とする」「実用的な知や技術(例:眼鏡、コンピュータ)の構築」「前に進むため」という要素を正確に含んでいる。ウは「謎の重要性が薄れる」とは本文に書かれていない。むしろ、その謎の重要性を認識しつつも、前に進むために括弧にくくっている。エは「誰かが解き明かす」という他力本願な考えや、「それまでの間」という一時的な措置であるというニュアンスは、本文には見られない。

問12

筆者は「前提とする」ことについて、どのように考えているか。最も適切なものを次の中から一つ選びなさい。

ア :科学や技術の発展に不可欠な人間の知恵だが、根源的な不思議を見失わせる側面もある。

イ: 根源的な謎から目を背ける行為であり、知的な探求においては避けるべきことだ。

ウ :論理的な思考を進める上での基礎であり、疑うこと自体が無意味なものである。

エ :コンピュータのように、人間の「わかる」力を補う技術によって克服されるべき課題だ。

答えを見る

ア

問13

「それはとても怖いことである」とあるが、筆者が「白紙と向き合う」ことを「怖い」と感じる理由として適切なものの組み合わせを、次の中から2つ選びなさい。

ア:解答への道筋がわからず、暗中模索するしかない心細さがあるから。

イ:自分の無力さや失敗を突きつけられるかもしれない不安があるから。

ウ:多大な時間を費やしても、結局無駄骨に終わる可能性があるから。

エ:解けたときの喜びが大きい分、解けなかったときの落胆も深いから。

答えを見る

ア・イ

【解説】本文の「白紙と向き合う時間は、地図のない森をさまようのにも似た心細さがある」「つい誰かに道を尋ねたくなる」「自分の身一つで、白紙と辛抱強く向き合う」といった記述から、アの道筋が見えない心細さ、イの失敗への不安や無力感が「怖い」理由として読み取れる。ウの「時間がかかる」「無駄骨」も恐れの原因になりえるが、本文で直接的に「怖い」理由としては強調されていない。エの「喜びが大きい」ことは書かれているが、その裏返しの「落胆が深い」ことが「怖い」理由の中心であるとは述べられていない。

問14

筆者が「白紙と向き合う」時間を「地図のない森をさまよう」のに喩えたのはなぜか。その理由として最も適切なものを次の中から一つ選びなさい。

ア :森の中のように静かで、思索にふけるのに適した環境だから。

イ :ゴールまでの道筋や正しい方法がわからず、手探りで進むしかない不安や心細さがあるから。

ウ :森の木々のように、様々な思考やアイデアが次々と生まれてくる可能性があるから。

エ :一度迷い込むと抜け出すのが困難で、多大な時間と労力を要するから。

答えを見る

イ

問15

「『零』から何かが生まれる鮮烈な体験」とは、どのような体験のことか。その説明として最も適切なものを、次の中から一つ選びなさい。

ア:長時間かけて難しい計算や作業をやり遂げ、努力が報われたと感じる、大きな達成感に満ちた体験。

イ:教科書や参考書を読み込むことで、これまで知らなかった知識や解法のパターンを新しく学び、理解が深まる体験。

ウ:解答に頼らず自力で試行錯誤を重ねた末、それまで全く解けなかったことが突然腑に落ち、まるで無から有が生じるような新しい理解を獲得する体験。

エ:友人との議論や先生からのヒントがきっかけとなり、これまで気づかなかった視点が開け、問題解決への道筋が見えてくる体験。

答えを見る

ウ

【解説】アは達成感は伴うかもしれないが、「零から生まれる」「突然腑に落ちる」という質的な変化や発見のニュアンスが弱い。努力の量に焦点が当たっている。イは知識の獲得であり、受動的な学習に近い。「自力での試行錯誤」「突然の理解」「零から生まれる」という本文の要素が欠けている。ウは解答例の骨子である「わからなかった状態から」「自力での試行錯誤」「突然腑に落ちる」「質的に新しい発見・理解(無から有)」という要素を過不足なく含んでいる。エは他者の助けがきっかけとなっており、「自力で」「白紙から」という本文で強調されている点が異なっている。

問16

筆者の数学学習に関する経験の説明として、本文の内容と合致しないものを次の中から一つ選びなさい。

ア:高校時代は、解答を暗記することで知識やテクニックを身につけていた。

イ:大学で岡潔のエッセイを読み、自力で問題と向き合うことの重要性を知った。

ウ:解答を見ずに試行錯誤する中で、常に解けるとは限らず、失敗も経験した。

エ:白紙から自力で解けた喜びは、数学以外の分野では味わえない特別なものだと感じた。

答えを見る

エ

【解説】「それがどんな小さな、取るに足らない発見だとしても、白紙から始めて、自力で何かをわかる瞬間の喜びは何ものにも代え難い」とあり、数学に限定しているわけではない

問17

筆者がこの文章全体を通して最も主張したいことは何か。次の中から、本文の内容と合致するものを二つ選びなさい。

ア: 「見える」ことの科学的な仕組みを理解することが、世界を正しく認識する上で最も重要である。

イ: 真の「わかる」喜びを得るためには、答えを暗記するのではなく、自力で粘り強く思考する過程が不可欠である。

ウ:数学を学ぶことは、他の学問分野では得られない特別な「わかる」喜びを与えてくれる唯一の方法である。

エ:日常の中で当たり前とされている「見える」ことや「わかる」ことの根源的な不思議さに目を向け、それを探求する姿勢が大切である。

答えを見る

イ・エ

問18

筆者は、「見える」ことと「わかる」ことの間にどのような共通性を見出しているか。その説明として最も適切なものを、次の中から一つ選びなさい。

ア:どちらも脳の高度な情報処理活動であり、科学的な分析を進めることで、その仕組みや不思議さを完全に解明できる可能性があるという点。

イ:どちらも日常的で当たり前と見なされがちだが、実は根源的に解明できない「不思議」な体験であり、その本質に触れるには安易な答えに頼らず主体的に向き合う姿勢が求められるという点。

ウ:どちらも人間が生きていく上で欠かせない基本的な能力であり、眼鏡やコンピュータといった技術を用いることで、その能力を効果的に拡張・補助できるという点。

エ:どちらも経験や学習によって向上させることができるが、深いレベルでの理解や感覚を得るためには、特別な才能や訓練が必要となる場合があるという点。

答えを見る

イ

【解説】アは筆者は科学的説明だけでは捉えきれない「不思議さ」を強調しており、完全に解明できるとは考えていない。イは解答例の骨子である「日常的だが根源的に不思議」「安易さに頼らず主体的に向き合う必要性」という二つの主要な共通点を的確に捉えている。ウは技術による拡張は本文で触れられているが、それは「前提」とした上での話であり、二つの体験の最も本質的な共通点として筆者が強調しているわけではない。エは才能や訓練の必要性については本文で主だって述べられていない。特に「わかる」については、才能よりも「白紙と向き合う勇気」やプロセスが強調されている。

問19

筆者は最後に「自分の身体と、一枚の白紙から、まずは始めることにしよう」と述べている。あなたは、筆者の言う「白紙と向き合う」経験を、これまでの学習や生活の中でどのように捉えるか。あなたの考えを具体的に述べなさい。

答えを見る

例:部活動で新しい技を習得する際、すぐにコツを教わるのではなく、まず自分で動画を見たり体を動かしたりして試行錯誤した経験がある。最初は全くできず不安だったが、自分なりに工夫してできた時の達成感と理解の深さは、教わっただけの時より大きかった。これが「白紙と向き合う」ことだと考える。(※これはあくまで一例であり、学習、人間関係、創作活動など、自身の具体的な経験に基づいて記述することが求められる。)

問20

筆者は『わかる』喜びを味わうためにはどうすることが必要だとのべているのか答えなさい。

答えを見る

例:解答を先に知ることを避け、白紙と向き合い、自分の力だけで粘り強く試行錯誤を繰り返す勇気を持つこと。

【解説】ポイントとしては、➀問いの形に合わせ「~こと」で終わるように書く。➁要素を拾う: 筆者が「こうすべき」と言っている行動や心構えのキーワードを本文から見つける。③つなげる: 見つけたキーワードを分かりやすく、論理的につないで文章にするとよい。

運営者情報

檜垣 由美子(ゆみねこ)

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。 ※サイト全体の運営実績についてはこちらにまとめています。