「白紙(森田真生)」あらすじと構成・作者の伝えたいことを解説

高校現代文で学習する森田真生さんの「白紙」について、あらすじと要約、文章の構成、登場する語句の意味や漢字の読み、筆者の主張とは何か、定期テストでよく出る内容についての重要ポイントなどをわかりやすく解説するよ。

森田真生「白紙」テスト対策ポイントまとめ

- 「白紙」の構成は「序論」「本論1」「本論2」「結論」の4つに分けられる

- 筆者が「不思議」に思っているのは「目に入った光を脳が処理してる」という科学的な仕組みだけでは説明できない、実際に「遠くの景色が『あそこ』にある」とか「花が『そこ』にある」とリアルに感じる「実感」の部分

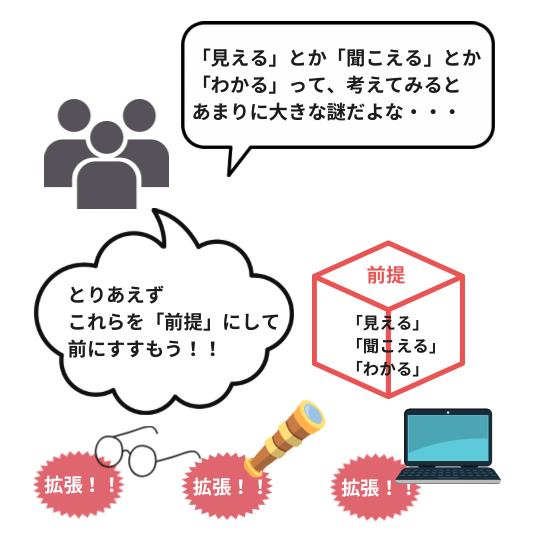

- 「最大の謎を、最奥の深秘をひとまず括弧にくくること」とは、「本当はとても不思議で解き明かせない根本的な謎を、いったん『そういうものだ』ということにしておき、その上で、新しい技術とか知識とか、便利な世界を作ってきた」という、人間の知恵や文明の進め方のこと

- 「最大の謎を、最奥の深秘をひとまず括弧にくくること」と同じ内容を表現しているところは「不思議なことを当たり前のこととして、すなわち『前提』とすること」という部分

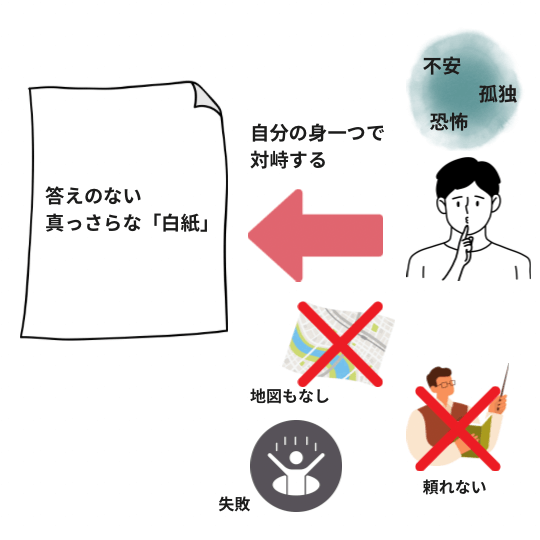

- 筆者である森田真生さんが数学の学習で得た気づきとは「本当の『わかる』は、楽して手に入るものではなく、答えを見ずに自分の力で悩み、考え抜く『白紙と向き合う』苦しさや怖さを乗り越えた時にだけ味わえる、最高の喜びだ」ということ

- 「白紙」において「わかる」とは、答えに頼らず、自分の力で粘り強く試行錯誤する中で、ある瞬間、突然訪れる、腑に落ちるような深い理解や気づきであり、大きな喜びと、自分自身が変化したような感覚を伴う、不思議で貴重な体験

- 白紙に向き合う経験を通して得られる「わかる」という感覚の本質とは他人に頼らず、自分の力で困難を乗り越え、試行錯誤の末に、まるで自分の中から新しい光が灯るように、物事の本質や繋がりを深く、主体的に掴み取る体験

- 「それはとても怖いこと」なのは、答えという安心材料や道しるべがない状態で白紙と対峙することは、いろんな不安や心細さがあるから

- 「白紙と向き合う勇気をしぼらないといけないのである」のは、それを乗り越えた先にしか、本当の「わかる」喜びや深い理解、そして自分自身の成長という、かけがえのない宝物が待っていないから

- 「わかる」ことの喜びを味わうために勇必要なのは、勇気を出して、自分の身一つで白紙と対峙すること

- 筆者の主張は、本当の「わかる」喜びは、自分の力で粘り強く考え抜いた先にある。だから、安易な答えに頼らず、不安や困難があっても「白紙と向き合う勇気」を持とうということ

森田真生「白紙」あらすじと要約

作者の森田真生さんについて

森田真生さんは、1985年に生まれ、東京大学理学部数学科を卒業した数学を専門とする独立研究者。

大学などに所属せず、著作や講演、ライブ活動などを通して数学の面白さや奥深さを分かりやすく伝えていて、代表作には『数学する身体』などがあるよ。

高校現代文で学ぶこの「白紙」という文章では、森田さんが自身の大学時代の経験をもとに、すぐに答えを見るのではなく「白紙」の状態から自分で深く考えることの大切さや、「わかる」という瞬間の不思議さや喜びについて語っているんだ。

「白紙」あらすじ

昨日、久しぶりに大文字山へ登った。梅雨の晴れ間、遠くにキラッと光るものが見えて、それがなぜ「あそこ」に、遠くに見えるのか、とても不思議に思えた。

科学的に言えば、光の粒子が目に入って脳が処理する、ということなのだろう。でも、それだけでは、私があの山の光を、あるいは目の前の花瓶の花を、まるで直接触れているかのように「そこに」ありありと感じる、この実感は説明できない気がする。花や山や空、そうした環境すべてと、どこか深いところで心が通い合っていて、その「通い合う心」が、私たちが「見える」「聞こえる」と感じることを支えているのではないだろうか。

「見える」ということは、本当は言葉にできないほど不思議で奇跡的なことなのに、私たちはあまりに当たり前のこととして、その不思議さを忘れてしまっているのかもしれない。その不思議を「前提」として括弧にくくり、その上に眼鏡やコンピュータといった知や実用の世界を築き上げてきた。その世界は確かに壮大だが、足元にある根源的な不思議を見失ってはいないだろうか。

これは「わかる」ということにも通じる。私自身、高校時代は数学の解答を暗記するばかりで、本当の意味で「わかる」喜びを知らなかった。大学で岡潔さんのエッセイを読み、「解法を知ってしまえば、それはもう解けない問題になる」という言葉に衝撃を受け、初めて解答を閉じて、自力で問題と向き合うことを知ったのだ。

白紙と向き合うのは、地図のない森をさまようようで、とても心細い時間だ。でも、そこを耐えて試行錯誤を繰り返し、独力で「わかった!」と思えた瞬間の喜びは、格別なものである。それはまるで、何もない「零」から新しい命が生まれるような、鮮烈な体験だ。

「わかる」こともまた、「見える」ことと同じように、大きな不思議なのだと思う。その不思議に触れ、自力で何かを掴み取る喜びを味わうためには、やはり、不安や心細さを乗り越えて、自分の頭で粘り強く考える――つまり、「白紙と向き合う勇気」を持つことが大切なのではないだろうか。どんなに心細くても、まずは自分の身体と一枚の白紙から始めてみること、それが大事なのだ。

「白紙」要約

「見える」「わかる」は根源的に不思議である。人間はこの謎を前提とし知や技術を築いた。だが真の「わかる」喜びは、答えに頼らず白紙と向き合い、自力で試行錯誤する困難の先にある。その鮮烈な体験を得るには、不安に打ち勝つ勇気が不可欠なのだ。

「白紙」の構成

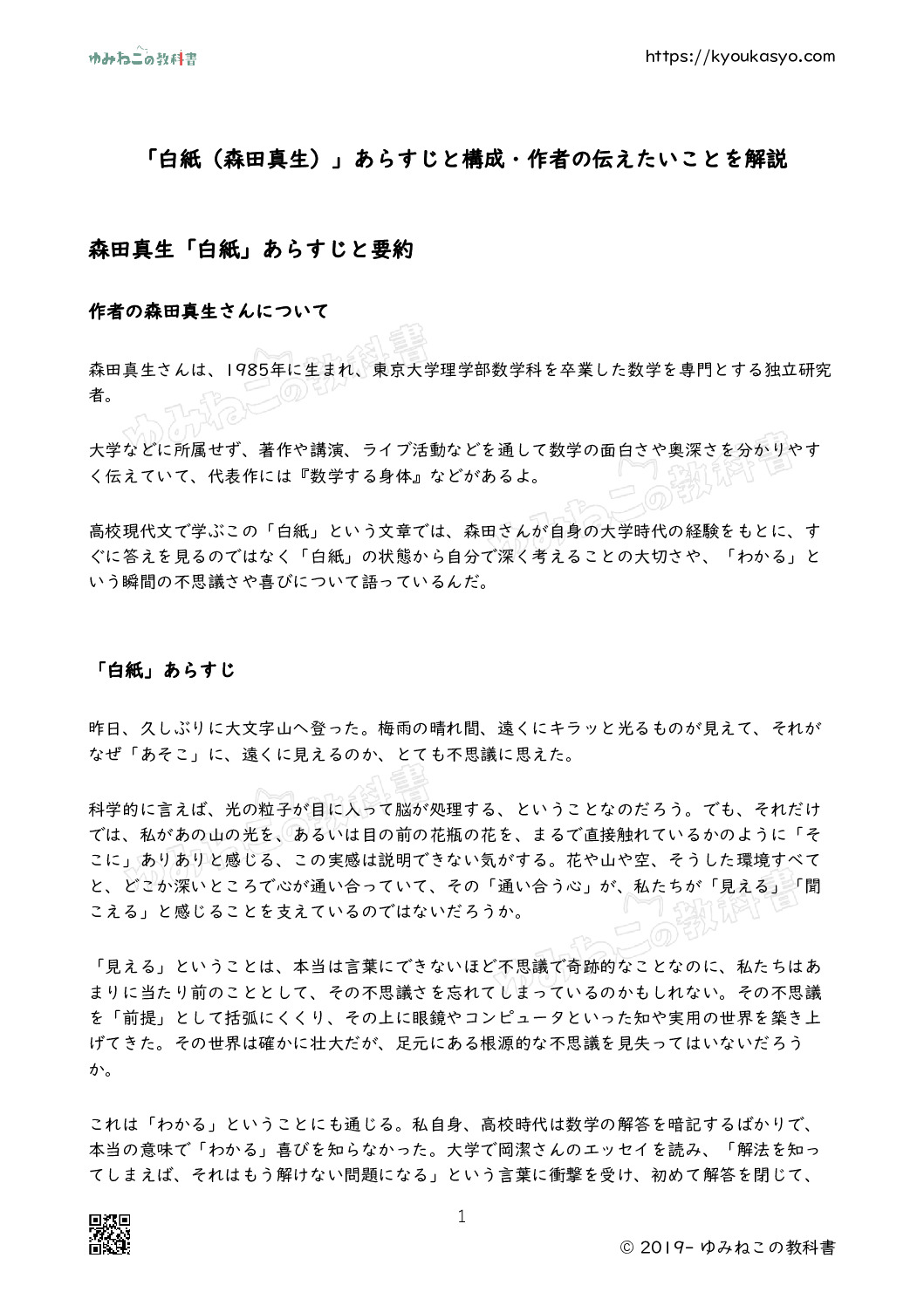

文章の構成は、「話題の変わったところ」や「内容のまとまり」で分けると考えやすいよ。

「白紙」を「話題」や「内容」で分けると、以下のように大きく4つの構成に分けることができるよ。

- 序論:「見える」ことの不思議さの提示

- 本論1:その不思議さが括弧でくくられ、「前提」にされている現状

- 本論2:「わかる」ことの難しさ・大切さ(白紙と向き合った体験)

- 結論:「わかる」ことの喜びと、そのためには勇気が必要だという筆者の主張

ひとつずつ確認していこう。

第一部(序論)「見える」ことへの問いのきっかけ

「序論」というのは、文章の一番最初に書かれる部分のこと。

例えるなら、本や映画が始まる前の「予告編」のようなものだよ。

これからどんな話が始まるのか、どんなテーマについて書かれているのかを読者に知らせて、「面白そうだな」「読んでみようかな」と興味を持ってもらう役割があるよ。

「白紙」の序論は、筆者が山登りした話から始まっているね。

「遠くにキラッと光るものが見えたんだけど、なんであんなに『遠く』にちゃんと見えるんだろう? 目に入ってくるのは光の粒なのに…」って、普段みんなが当たり前にやっている「見る」ということに対して、「あれ? よく考えるとこれって超不思議じゃない?」と疑問を持つ、この文章全体のスタート地点になっているね。

| 範囲 | 冒頭 ~「僕はただじっと、その光を見つめ続けた。」 |

| 内容 | ・大文字山に登った経験。 ・遠くの光を見たときに感じた、「なぜ『あそこ』に『遠く』見えるのか?」という素朴な疑問。 ・日常的な「見える」という体験に対する根本的な不思議さの提示。 |

第二部(本論1)「見える」ことの不思議さの探求と「前提」化について

「本論」は、文章のメインになる部分。

例えるなら、序論(予告編)で「こんな面白い映画が始まりますよ」と紹介したその「映画」そのものだよ。

序論で提示したテーマや問題提起について、具体的に詳しく説明したり、自分の考えや主張を述べたり、そのための理由や証拠(根拠)、例などをたくさん示したりするのが本論の役割なんだ。

本論は通常、一つの大きな塊ではなく、テーマの中のいくつかのポイントに分けて、複数の段落で構成されるよ。

それぞれの段落で一つの具体的な話題や考えを深掘りしていくイメージだね。

つまり、本論は、序論で示された「これから話すこと」を、読者が「なるほど」「確かにそうだな」と納得できるように、内容を深め、広げ、具体的に展開していく、文章の「心臓部」と言えるんだ。

「白紙」の場合は、序論で書かれていた「見えるって、よく考えたら不思議だよね」という気持ちを、もうちょっと深掘りしているよ。

「花を見る時も、まるで花と直接つながってるみたいに感じるよね」と、科学的な説明だけじゃ片付けられない、「見える」ことの奥深さについて語っているんだ。

でも、同時に「こんなに不思議なのに、みんな『見えるのは当たり前』にして、その不思議さを忘れちゃってない?」という問題を投げかけているよ。

その「当たり前」を『前提』にして、メガネとか便利なものを作ってきたけれど、それって大事な根本を忘れてるのではないかな? と指摘しているんだね。

| 範囲 | 「いま僕の手前の床の間に、~」 ~ 「不思議であることすら自覚されない。」 |

| 内容 | ・「見える」ことの科学的説明だけでは捉えきれない、対象との直接的なつながりのような感覚(花を見る例)。 ・「見える」「聞こえる」といった根源的な認識の不思議さ。 ・しかし、人間はその根源的な不思議を「当たり前(前提)」として括弧にくくり、その上に知や技術の世界を構築してきたこと。 ・その結果、足元の「不思議」が忘れられている現状への指摘。 |

第三部(本論2)「わかる」ことへの主題転換と、そのプロセス

2つ目の本論ではガラッと話題が変わって、筆者自身の数学の勉強の話が出てくるよね。

森田真生さんが数学を学習していたとき、「解き方を暗記する」方法から「自分の力だけで解く」方法に変えた経験について書かれているんだ。

「昔は解き方を丸暗記してたけれど、それではダメだ」「答えを見ないで、まっさらな紙(白紙)と向き合って、自分の力だけで考えるのは、実はめちゃくちゃ怖いし、大変なんだ」と、「わかる」にたどり着くまでの苦労やプロセスについて語られているよ。

「見える」ことと同じように、「わかる」ということも、実はすごく不思議で大事なことなんだよ、と言っているんだね。

| 範囲 | 「数学に取り組んでいると、~」 ~ 「自分で歩んで、わかってしまう瞬間がある。」 |

| 内容 | ・話題を「見える」ことから「わかる」ことへ転換。 ・数学学習における「わかる」体験の導入。 ・筆者自身の経験(解答暗記から、自力で解くことへ)。 ・解答を見ずに自力で考える「白紙と向き合う」ことの困難さ、怖さ、心細さ。 ・試行錯誤のプロセス。 |

第四部(結論)「わかる」ことの本質・喜びと、筆者の主張

「結論」は、文章の一番最後に書かれる部分。

例えるなら、映画の「エンディング」や「まとめ」のようなものだよ。

序論でテーマを示し、本論でそのテーマについて詳しく説明したり議論したりしてきた内容を、最後にもう一度まとめて、文章全体の締めくくりをするんだ。

具体的には、本論で述べたことから最終的に何が言えるのか、筆者が最も伝えたいことは何なのかを改めて示して、読者に文章全体で伝えたいメッセージをもう一度強く印象づける大切な役割を果たしているよ。

「白紙」の結論では、本論で紹介した筆者自身の体験談を受けて、「自分の力だけで白紙に向き合うのは怖いし大変だけれど、その苦労の末に、自分の力で『わかった!』となった瞬間の喜びは、本当に格別なんだ! まるでゼロから何かが生まれるみたいなんだ!」と、「わかる」ことの素晴らしさを力説しているよ。

そして、「わかる」ことも「見える」ことと同じくらい根源的な「不思議」だから、その最高の喜びを味わうためには、やっぱり怖くても、自分で粘り強く考える『白紙と向き合う勇気』が必要なんだよ! と、筆者の主張を読者にうったえかけているんだね。

| 範囲 | 「最後までどうしてもわからないことも~」 ~ 最後 |

| 内容 | ・自力で「わかる」瞬間の格別な喜び。 ・「わかる」ことが「零から何かが生まれる」鮮烈な体験であること。 ・「わかる」こともまた、「見える」ことと同様に根源的な「不思議」であること。 ・その「わかる」喜びを得るためには、「白紙と向き合う勇気」が必要であるという筆者の主張。 ・読者への行動喚起(まずは始めてみよう) |

森田真生「白紙」内容とポイント

「白紙」の文章を理解するのに押さえるべき重要なポイントをくわしく解説するよ。

筆者は何を「不思議」に思っているのか

「考えれば考えるほど不思議になって、僕はただじっと、その光を見つめ続けた。」とあるけれど、筆者である森田さんは何を「不思議」に思っているのだろう。

簡単に言うと、「目に入ってくる情報」と「私たちが『見えてる!』と感じている実感」が、なんだかズレていることを森田さんは不思議に思っているんだ。

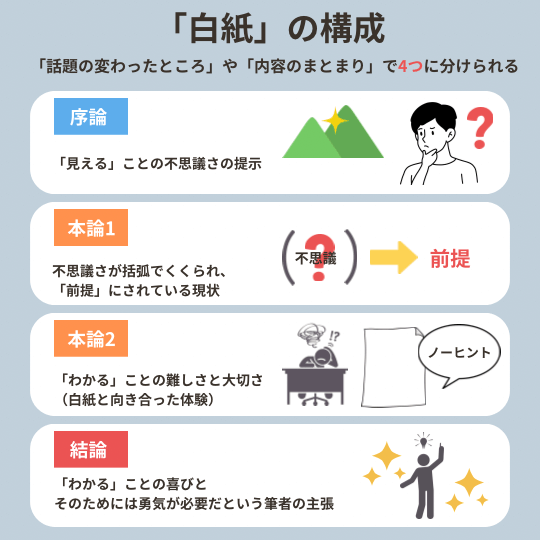

「物が見える」というのは、

- 太陽から出た光の粒子が物(遠くの山の中の何か)に当たる

- 跳ね返った光の粒子が空中を伝わって「目」の中に入る

- 目の奥にあるスクリーン(網膜)に映る

- 網膜の情報が電気信号になって脳に送られる

- 脳が情報をもとに「山の中に何かある」と処理する

という仕組みだと言われているよね。

でも、森田さんは「??それだけでは説明がつかないぞ?」と思ったんだ。

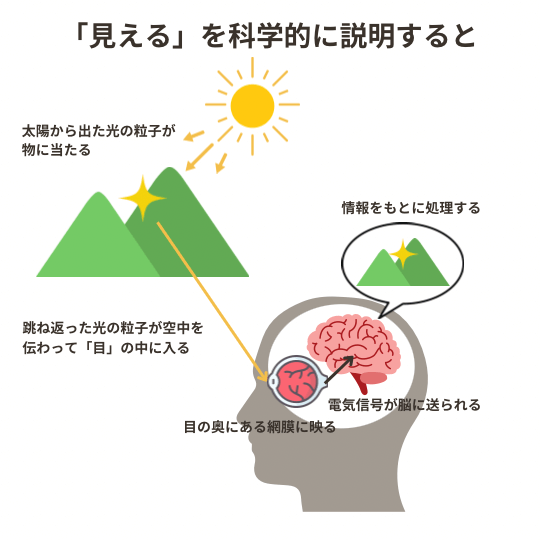

不思議ポイント①:なぜ「目の前」ではなく「あそこに」に見えるのか?

目に届く光の粒子は、まさに「目の前」にあるわけだよね?

なのに、どうして「山の中の何か」は「目の前」ではなく、ずっと向こうの「あそこに」、ちゃんと「遠くにある」ように見えるんだろう?

目に入ってきた光(情報)は「ここ」にあるのに、景色そのものは「あっち」にちゃんとあるように感じる。この「距離感」はどこから来るんだろう? というのが、まず一つ目の不思議だね。

不思議ポイント②:なぜ「光の粒子」ではなく「山の中の何か」が見えるの?

目に入ってきてるのは、山の中の何かから反射してきた「光の粒子」だよね。

それなのに、「あ、光のつぶつぶが目に入ってきたなー」と思うのではなくて、「あ、山の中に何か光るものがある」と、そのもの自体を認識してるよね。

目には「光のつぶつぶ」が入ってきてるだけなのに、私たちはその「つぶつぶ」じゃなくて、その発生源である「山」とか「花」とか、「モノそのもの」を直接見てるみたいに感じることを、不思議に思っているんだね。

筆者が「不思議」に思ったこと

「目に入った光を脳が処理してる」という科学的な仕組みだけでは説明できない、実際に「遠くの景色が『あそこ』にある」とか「花が『そこ』にある」とリアルに感じる「実感」の部分。

なぜこんな風に感じられるんだろう? まるで世界と直接つながってるみたいだ…と、その不思議さに気づいて、じっと遠くの光を見つめちゃったんだね。

普段当たり前に「見てる」ことだけど、立ち止まって考えてみると、すごいナゾが隠れてるのかもしれないね!

「最大の謎を、最奥の深秘をひとまず括弧にくくること」とは?

「最大の謎を、最奥の深秘(しんぴ)をひとまず括弧(かっこ)にくくること」とはどういう意味か考えてみよう。

「最大の謎」「最奥の深秘」とは、森田さんが改めて不思議さに気づいた「見える」とか「聞こえる」といった実はまだ誰も完全には解明できていない「不思議で奇跡的な事態」のことだよね。

「括弧にくくる」とは、数学で使う( )みたいに、「いったん横に置いておく」「今はちょっと考えないでおく」というイメージ。

つまり、「その超不思議なこと、今は深く考えずに、そういうものだってことにしておこう!」とすることなんだ。

なぜそんなことをするのかというと、「見える」仕組みの本当のナゾばかりを考えていたら、メガネも望遠鏡も作れなかったかもしれないよね?

「『見える』って不思議だよなー、うーん…」と、そこで止まっちゃうからね。

だから、人は

「OK、『見える』こと自体はめちゃくちゃ不思議だけど、とりあえず『人間は見ることができる!』ということにしよう!」

としたんだね。

これが括弧にくくる=前提とすることだよ。

そして、「では、その『見える』力をもっとパワーアップさせるにはどうすればいいかな? よし、レンズを使ってみよう! メガネや望遠鏡だ!」

というように、不思議の先に、便利な世界を築いてきたんだよね。

「わかる」ことも同じで、「なんで『わかる』んだろう?」と根本を考え続けるのも大事だけれど、それだとコンピュータみたいな便利なものは生まれなかったかもしれない。

「OK、『人間はわかる力がある!』ということにしよう!(←括弧にくくる=前提とする)では、その『わかる』力をもっと助ける機械を作ろう!」と考えて、コンピュータができたわけだね。

「最大の謎を、最奥の深秘をひとまず括弧にくくること」とは

「本当はとても不思議で解き明かせない根本的な謎を、いったん『そういうものだ』ということにしておき、その上で、新しい技術とか知識とか、便利な世界を作ってきた」という、人間の知恵や文明の進め方のこと

「最大の謎を、最奥の深秘をひとまず括弧にくくること」と同じ内容を表現しているところは?

本文の中には、この部分とほぼ同じ内容を表現しているところがあるよ。

それはズバリ「不思議なことを当たり前のこととして、すなわち『前提』とすること」という部分。

「不思議なこと」とは、「見える」とか「わかる」みたいな、「よく考えると超不思議なこと」で、さっきの「最大の謎」や「最奥の深秘」と同じだね。

「当たり前のこととして」「前提とすること」というのは、「まあ、見えるのは当たり前だよね!」とか「人間は『わかる』ことを前提にしよう!」ということで、さっきの「ひとまず括弧にくくること」と同じだよね。

この「最大の謎を、最奥の深秘をひとまず括弧にくくること」と同じ内容を表現しているところ」はテストでもよく出るのでおさえておこう!

筆者である森田真生さんが数学の学習で得た気づきとは何か

森田さんが数学の勉強で気づいた、すごく大事なこととは、

「数学の本当の面白さや『わかった!』という最高の喜びは、答えをすぐに見て覚えるのではなくて、答えを見ないで、自分のアタマでウンウンうなりながら考え抜いた先にしかない!」

ということなんだ。

もうちょっと詳しく見てみよう。

- 高校時代の森田さんの数学学習法

高校時代の森田さんは、数学の問題集の「解答」を繰り返し書き写して解き方を丸暗記するような勉強をしていたので、肝心の「わかる」喜びを味わうことができなかった - 岡潔さんのエッセイに「出会い」目が覚めた!

大学に入って、岡潔(おかきよし)さんのエッセイを読み、「解き方を先に知ると、それはもう自分では解けない問題になってしまう」ということを知った - 「白紙と向き合う」

そこから森田さんは、数学の問題を解くとき、すぐに答えを見るのをやめ、問題を頭に入れて、あとは白紙と対峙した - 幾度も失敗を繰り返しながら挑み続けた

ただ自分の身一つで戦うので、めちゃくちゃ悩んで、いろんな方法を試して(試行錯誤して)、失敗もたくさんしたが、諦めずに辛抱強く白紙に向き合い続けた - 独力で「わかった」本当の喜びを知る

そうやって苦労して苦労して、自分の力だけで「 わかった!」となった瞬間の喜びは「格別」で、まるで「何もないところから、新しいものが生まれたみたい」な、とても鮮やかな体験だということを知った

筆者である森田真生さんが数学の学習で得た気づきとは

「本当の『わかる』は、楽して手に入るものではなく、答えを見ずに自分の力で悩み、考え抜く『白紙と向き合う』苦しさや怖さを乗り越えた時にだけ味わえる、最高の喜びだ」ということ

この文章において、「わかる」とはどういう意味なのか?

この「白紙」の文章の中で、筆者が使っている「わかる」という言葉は、普段私たちが使っている意味よりも、もっと深くて特別な意味を持っているんだ。

この文章から考えると、「わかる」とは、こういうことだよ。

- 単に答えや解き方を知ることではない

筆者が高校時代にやっていたみたいに、問題集の解答を丸暗記して「知っている」状態になることとは違うんだ。それは知識やテクニックが増えただけで、本当の意味で「わかった!」という実感は伴わない。 - 自分の力で、もがき苦しんだ末にたどり着くもの

「白紙と向き合う」という表現があったよね。つまり、誰かの助けや答えに頼らず、自分の頭だけで、ああでもないこうでもないと試行錯誤して、時には失敗しながらも粘り強く考え抜くプロセスがすごく大事なんだ。 - 突然「あっ!」と腑に落ちる、ひらめきの瞬間

ずっと悩んでいたことが、ある瞬間にパッと霧が晴れるみたいに、「そういうことだったのか!」と、点と点がつながるような鮮やかな体験。それは、少しずつ理解を積み重ねるのとは違って、まるで「零(ゼロ)から何かが生まれる」ような、質的な変化なんだ。わからなかった自分が、突然「わかった」自分に変わる、劇的な瞬間とも言える。 - 言葉にできないほどの「喜び」を伴うもの

苦労して、自分の力で「わかった!」瞬間の喜びは、他の何にも代えられない特別なものだと筆者は言ってるね。それは、ただ「正解した」という嬉しさだけじゃなくて、自分の中から新しい理解が生まれたことへの感動なんだ。 - 「見える」ことと同じくらい「不思議」なこと

なんでそんな風に突然「わかる」のか、そのメカニズムは実はよくわかっていない。それは、私たちが当たり前に「見える」と感じるのと同じくらい、人間の持つ根源的で、ちょっと奇跡みたいな能力なんだと筆者は考えているんだね。

この文章において、「わかる」とは

答えに頼らず、自分の力で粘り強く試行錯誤する中で、ある瞬間、突然訪れる、腑に落ちるような深い理解や気づきであり、大きな喜びと、自分自身が変化したような感覚を伴う、不思議で貴重な体験という意味

白紙に向き合う経験を通して得られる「わかる」という感覚の本質とは?

教科書や参考書の答えを見て、「ふむふむ、こうやって解くのね」と思うのとは、全然違う感覚なんだ。それは、ただ情報をゲットしただけに近いかもしれない。

でも、「白紙に向き合う」というのは、いわば「自分だけの冒険」に出るようなもの。

- 地図もコンパスもなし(答えやヒントなし)

- 道なき道を行く(自分で考え方を探す)

- 落とし穴もあるかも(失敗や間違いもある)

- 頼れるのは自分だけ(孤独と不安)

そんな大変な冒険をして、迷って、試して、失敗して…と繰り返しているうちに、ある瞬間、「わかった!!!」となる時が来る。

まるで、

- バラバラだったパズルのピースが、カチッとはまる瞬間

- ずっとかかっていた霧が、サーッと晴れて景色が見える瞬間

- 暗闇の中で、探し求めていたスイッチを見つけて、パッと明かりがつく瞬間

みたいに、突然、全部がつながって「そういうことだったのか!」と心の底から納得できる。これが「わかる」の瞬間なんだ。

この「わかる」感覚の本質は、

- 「外から与えられたもの」じゃなく「自分の中から生まれたもの」

先生や本が教えてくれた知識じゃなくて、自分がもがき苦しんだ末に、自分で発見した、自分だけの宝物みたいな感じ。だから、すごくリアルで、手触りがあるんだ。 - 「点」じゃなくて「線」や「面」で理解すること

ただ公式を覚える(点)んじゃなくて、なんでそうなるのか、他のこととどう繋がってるのかまで含めて、全体像として腑に落ちる感じ。理解の深さが全然違う。 - 「できた!」という達成感以上の、「自分が変わった!」感覚

単に問題が解けた嬉しさだけじゃない。それまで「わからなかった自分」が、「わかった自分」にバージョンアップしたような、成長したような感覚。これが、筆者の言う「零から何かが生まれる」という鮮烈な体験に近いんだ。

白紙に向き合う経験を通して得られる「わかる」という感覚の本質とは

他人に頼らず、自分の力で困難を乗り越え、試行錯誤の末に、まるで自分の中から新しい光が灯るように、物事の本質や繋がりを深く、主体的に掴み取る体験

「それはとても怖いこと」なのはなぜか

まず、「それ」とは何を指しているのか確認しよう。

ここで筆者が「それ」と言ってるのは、直前の文にある

「問題を頭に入れて、あとは白紙と対峙する」

ことだよ。

つまり、数学の問題などで、解答やヒントを一切見ないで、まっさらな紙(白紙)と自分の頭だけで、問題に向き合うこと。これを「怖い」と言っているんだ。

では、なぜそれが「怖い」のだろう?

もしみんなが、すごく難しい数学の問題を出されて、「はい、じゃあ答え見ないで、何もヒントなしで、この真っ白な紙に解いてみて!」と言われたら、どう感じるかな?

たぶん、こんな気持ちになるんじゃないかな?

- どこから手をつけていいか分からない怖さ

- 「え、何から考えればいいの? 公式? それとも図? 全然わかんない…!」と、真っ暗闇の中を手探りで進むような感覚にならないかな? ゴール(答え)がどこにあるのか、どうやって行けばいいのか、全く見えない。これが怖い。本文でも「地図のない森をさまよう」と例えられてるよね。

- 間違えちゃうかもしれない怖さ

- 「これで合ってるのかな? もし全然違う考え方してたらどうしよう…」と不安になるよね。頑張って考えても、それが全部ムダになっちゃうかもしれない。失敗するのが怖い。

- 解けないかもしれない怖さ

- 「いくら考えても、全然答えにたどり着けなかったらどうしよう…」「もしかして、自分にはこの問題を解く力がないんじゃないか…」と、自分の能力のなさを突きつけられるような気がして怖くなる。

- 誰にも頼れない怖さ(孤独感)

- いつもなら、分からなかったら先生に聞いたり、友達と相談したり、最悪答えを見たりできるけど、それが全部禁止! たった一人で、この難しい問題と戦わないといけない。その心細さも「怖い」と感じる理由の一つだ。

筆者が「怖い」と言ったのは、答えという安心材料や道しるべがない状態で、

- 道に迷うかもしれない(どこから手をつけるかわからない)

- 失敗するかもしれない(間違える・解けない)

- 自分の力不足を思い知るかもしれない

- たった一人で立ち向かわないといけない

という、いろんな不安や心細さがごちゃ混ぜになった気持ちを表しているんだね。

「それはとても怖いこと」とは

答えという安心材料や道しるべがない状態で白紙と対峙することは、いろんな不安や心細さがあり、とても怖いことである

「白紙と向き合う勇気をしぼらないといけないのである」というのはなぜか

筆者は、白紙と対峙することはとても怖いことと言っているよね。

では、なぜそんな「怖い」ことに「勇気」を出して挑まなくてはいけないのだろう?

筆者が「勇気を出して白紙と向き合おう」と言うのは、本当に価値のある「宝物」は、その「怖い」道の先にしかないと考えているからなんだ。

その「宝物」とは

- 本物の「わかった!」という最高の喜び

暗記や受け売りじゃない、自分の力で「あ!そういうことか!」と閃いた時の、鮮烈な喜び。これは、苦労して「白紙と向き合った」人だけが味わえる特別なご褒美なんだ。筆者はこれを「零から何かが生まれる」って表現してるよね。 - 付け焼き刃じゃない、深い理解と自信

苦労して自分で見つけた答えや理解は、簡単に忘れないし、応用もきく。そして何より、「自分は困難を乗り越えて理解できたんだ!」という揺るぎない自信につながる。 - 「考える力」そのものの成長

楽な道ばかり選んでると、考える筋肉もなまってしまう。でも、難しい問題に自分の頭で粘り強く取り組むことで、思考力、問題解決能力そのものが鍛えられるんだ。

怖いことや、不安なことは、できればやりたくないよね。

でも、その怖さや不安を避けて楽な方に逃げていたら、最高の「宝物」(本当のわかる喜び、深い理解、自信、成長)は、永遠に手に入らないかもしれない。

だから筆者は、

「怖いことだけれど、その怖さに負けずに勇気を出して、一歩踏み出してみよう」と読者にうったえかけているんだね。

「白紙と向き合う勇気をしぼらないといけない」のは、

怖いし大変だけれど、それを乗り越えた先にしか、本当の「わかる」喜びや深い理解、そして自分自身の成長という、かけがえのない宝物が待っていないから

筆者は、「わかる」ことの喜びを味わうためにはどうすることが必要だとのべているのか

筆者は「その喜びに立ち会おうとするならば、人はその不思議の芽生える場所に まで、降り立っていく必要がある。」と言っているね。

「その不思議の芽生える場所」とは、答えの書かれていない真っさらの紙、そう、「白紙」のことだね。

その場所まで「降り立っていく」ということは、不思議や問題を「ひとまず括弧にくくる」ということはせず、「前提」として当たり前にするのでもなく、自分の身体ひとつで対峙して、あきらめずに挑み続けるということなんだ。

白紙と対峙して自分の身体ひとつで挑み続けるのは怖いことだけれど、「わかる」ことの喜びを味わうためには勇気を出して向き合うことが必要だと言っているんだね。

「わかる」ことの喜びを味わうために必要なこととは

勇気を出して、自分の身一つで白紙と対峙すること

森田真生「白紙」作者の伝えたいこと

筆者である森田さんがこの「白紙」を通して伝えたいのは、

「わかる」という最高の喜びは、楽して手に入るものではないということ。

すでにある答えに頼らず、答えの書いていない「白紙」と向き合って、自分の力だけで、不安や失敗に負けずに粘り強く考え抜いたその苦労の先にこそ、鮮烈な体験である「わかった!」という感動があるんだ。

だから、まずは勇気を出して、自分の身体と一枚の白紙から始めてみよう!

ということなんだね。

「白紙」筆者の主張

本当の「わかる」喜びは、自分の力で粘り強く考え抜いた先にある。だから、安易な答えに頼らず、不安や困難があっても「白紙と向き合う勇気」を持とう

「わかる」ことの喜びを味わった体験を書き出してみよう

「白紙」では、「わかる」ことの喜びを味わうために、勇気を持って白紙と対峙することの大切さについて書かれているね。

学校の授業では、実際に「わかる」ことの喜びを味わった体験を書き出す課題が出ることもあるよ。

勉強や部活動で「わかる」喜びを味わった体験談を考えてみたので、ぜひ参考にしてみてね。

中2の時、図形の証明問題がどうしても苦手だった。特に補助線を引くタイプの問題は、どこに引けばいいか全然わからなくて、いつも解説を見て「あー、そこか…」ってなるだけ。でもある日、定期テスト前に自力で解けるようになりたくて、解説を絶対見ないと決めて、一つの難問に粘ってみた。図とにらめっこして、あーでもないこーでもないってノートに線を引いては消して、1時間くらい格闘したと思う。「もう無理かも」って諦めかけた瞬間、ふと「ここに平行線を引いたら、あの角とこの角が同じになるんじゃ…?」って閃いたんだ! そこからは嘘みたいにスラスラ証明が書けて、解けた時は思わず「よっしゃ!」って声が出た。あの時の、暗闇に光が差したみたいな感覚と、自分の力で解けたっていう達成感は、今でも忘れられない。「わかる」ってこういうことか!って初めて実感した瞬間だった。

バスケ部で、ずっと苦手なシュートフォームがあった。監督や先輩にアドバイスされて頭では理解してるつもりでも、いざ打つと全然しっくりこなくて、ボールが変な方向に飛んでいく。自主練で何百本打ってもダメで、正直ちょっと腐ってた時期もあった。でもある日の練習中、シュートを打った瞬間、いつもと違う感覚が手に残った。「あれ?今のは…?」って。うまく言えないけど、指先からボールがキレイに離れて、理想的な回転がかかった感じ。その感覚を忘れないうちにと、何度も何度も反芻しながらシュートを打ってみた。そしたら、さっきと同じ感覚で打てる確率が少しずつ上がっていったんだ! まるで身体が勝手にコツを掴んだみたいで、「これだ!」ってわかった。今までバラバラだったアドバイスや意識が、その感覚一つで全部繋がった気がした。点を取れた時とは違う、自分の身体で「わかった」っていう、静かだけどめちゃくちゃ嬉しい瞬間だった。

森田真生「白紙」語句の意味

「白紙」で登場する語句の意味をまとめているよ。

| 語句 | 意味 |

|---|---|

| 白紙 | まっさらな、何も書かれていない紙。この文章では、答えやヒント、マニュアルなどに頼らず、自分の知識や力だけで問題や課題に立ち向かう、補助がない状態を象徴的に表す言葉として使われている |

| 大文字山(だいもんじやま) | 京都にある有名な山で、「大」の字の送り火(おくりび)で知られている |

| 足元が悪い | 道がぬかるんでいたり、石が多かったりして歩きにくい状態のこと |

| 道程(みちのり / どうてい) | ある場所から目的地までの道のりや距離のこと。(物事が終わるまでの過程という意味も) |

| 格別(かくべつ) | 他のものとは比べものにならないほど、特別に素晴らしいこと |

| 一瞥(いちべつ)する | ちらっと見ること、さっと見渡すこと |

| 遠く彼方(かなた) | とても遠い向こう側、はるか遠くのこと |

| 判然(はんぜん)としない | 物事の区別や内容が、はっきりとわからない状態のこと |

| 凝視(ぎょうし)する | ある一点を、目をそらさずにじーっと見つめること |

| 光の粒子(りゅうし) | 光を小さなつぶつぶと考えた場合の、その一つ一つの粒のこと(物理では光子とも言う) |

| 生成する | 新しいものができたり、作り出されたりすること |

| 大雑把(おおざっぱ) | 細かい部分を気にせず、全体をざっくりと捉えること |

| 到来(とうらい)する | ある場所や時点に、やってくること、到着すること |

| 床の間(とこのま) | 日本の部屋(和室)にある、掛け軸や花などを飾るための特別なスペースのこと |

| スターチス | 紫やピンクなどの小さな花がたくさん咲く植物の名前 |

| ありありと | まるで目の前にあるかのように、とてもはっきりと、生き生きと感じられる様子 |

| 前提(ぜんてい)とする | ある考えや行動の土台として、「そういうものだ」と認めて話を進めること。この文章では、「見える」「わかる」といった根源的な不思議さを、深く探求せず「そういうものだ」として受け入れ、その上に知や技術を築き上げてきた、人間の態度のことを指す |

| 実用 | 実際の役に立つこと。眼鏡やコンピュータなど、人間の「見える」「わかる」能力を拡張し、生活を便利にする技術などを指す |

| 根源的 | 物事の一番もとになっている、根本的なさま。「見える」「わかる」といった、人間の認識能力そのものに関わる、基本的な不思議さを指す。 |

| 拡張(かくちょう)する | 広げて大きくすること、範囲や能力をパワーアップさせること |

| 最奥(さいおう) | いちばん奥深くにある場所や部分のこと |

| 括弧(かっこ)にくくる | (ここでは比喩的に)ある問題を「ちょっと横に置いておく」「今は考えないことにする」という意味。この文章では、根源的な「不思議」さから一時的に目を背け、それを「前提」として扱う人間の知的な操作を表す。 |

| 広大(こうだい)な | とても広くて大きい様子 |

| 構築(こうちく)する | 物事を基礎から組み立てて、しっかりと作り上げること |

| 壮麗(そうれい) | とても規模が大きくて、立派で見事な様子 |

| 原初(げんしょ) | 物事のいちばん最初の状態、大元のこと |

| 対峙(たいじ)する | ある相手や問題と、真正面からしっかりと向き合うこと |

| 方針(ほうしん)を立てる | これからどうやっていくか、基本的な進め方や計画を決めること |

| 幾度(いくど)も | 何回も、繰り返して |

| 挑(いど)み続ける | 難しいことに対して、あきらめずに何度も挑戦し続けること |

| 真っさら | 何も書かれていない、全く新しいきれいな状態のこと |

試行錯誤(しこうさくご) | あれこれ試してみて、失敗しながらも良い方法を見つけようとすること |

| 胎内(たいない) | 赤ちゃんがお母さんのお腹の中にいる、その場所のこと |

| 零(れい / ゼロ) | 何もない状態、数字のゼロのこと |

| 鮮烈(せんれつ) | 印象がとてもはっきりしていて、強く心に残る様子 |

| 取るに足らない | 問題にするほどの価値もない、小さくてどうでもいいようなこと |

| 何ものにも代え難(がた)い | 他のどんなものと比べても、それ以上に価値がある、とても大切なこと |

森田真生「白紙」漢字の読み

「白紙」に登場する熟語や漢字の読みをまとめているよ。テストでも出題されることがあるので、ぜひ確認しておこう。

| 梅雨 | つゆ |

| 道程 | みちのり(どうてい) |

| 爽快 | そうかい |

| 格別 | かくべつ |

| 一瞥 | いちべつ |

| 彼方 | かなた |

| 判然 | はんぜん |

| 凝視 | ぎょうし |

| 粒子 | りゅうし |

| 大雑把 | おおざっぱ |

| 直に | じか(に) |

| 拡張 | かくちょう |

| 最奥 | さいおう |

| 括弧 | かっこ |

| 壮麗 | そうれい |

| 対峙 | たいじ |

| 幾度 | いくど |

| 試行錯誤 | しこうさくご |

| 胎内 | たいない |

| 零 | ゼロ |

| 鮮烈 | せんれつ |

森田真生「白紙」テスト対策ポイントまとめ

森田真生「白紙」テスト対策ポイントまとめ

- 「白紙」の構成は「序論」「本論1」「本論2」「結論」の4つに分けられる

- 筆者が「不思議」に思っているのは「目に入った光を脳が処理してる」という科学的な仕組みだけでは説明できない、実際に「遠くの景色が『あそこ』にある」とか「花が『そこ』にある」とリアルに感じる「実感」の部分。

- 「最大の謎を、最奥の深秘をひとまず括弧にくくること」とは、「本当はとても不思議で解き明かせない根本的な謎を、いったん『そういうものだ』ということにしておき、その上で、新しい技術とか知識とか、便利な世界を作ってきた」という、人間の知恵や文明の進め方のこと

- 「最大の謎を、最奥の深秘をひとまず括弧にくくること」と同じ内容を表現しているところは「不思議なことを当たり前のこととして、すなわち『前提』とすること」という部分

- 筆者である森田真生さんが数学の学習で得た気づきとは「本当の『わかる』は、楽して手に入るものではなく、答えを見ずに自分の力で悩み、考え抜く『白紙と向き合う』苦しさや怖さを乗り越えた時にだけ味わえる、最高の喜びだ」ということ

- 「白紙」において「わかる」とは、答えに頼らず、自分の力で粘り強く試行錯誤する中で、ある瞬間、突然訪れる、腑に落ちるような深い理解や気づきであり、大きな喜びと、自分自身が変化したような感覚を伴う、不思議で貴重な体験

- 白紙に向き合う経験を通して得られる「わかる」という感覚の本質とは他人に頼らず、自分の力で困難を乗り越え、試行錯誤の末に、まるで自分の中から新しい光が灯るように、物事の本質や繋がりを深く、主体的に掴み取る体験

- 「それはとても怖いこと」なのは、答えという安心材料や道しるべがない状態で白紙と対峙することは、いろんな不安や心細さがあるから

- 「白紙と向き合う勇気をしぼらないといけないのである」のは、それを乗り越えた先にしか、本当の「わかる」喜びや深い理解、そして自分自身の成長という、かけがえのない宝物が待っていないから

- 「わかる」ことの喜びを味わうために勇必要なのは、勇気を出して、自分の身一つで白紙と対峙すること

- 筆者の主張は、本当の「わかる」喜びは、自分の力で粘り強く考え抜いた先にある。だから、安易な答えに頼らず、不安や困難があっても「白紙と向き合う勇気」を持とうということ

ここまで学習できたら、森田真生さんの「白紙」のテスト対策練習問題に挑戦してみよう!

運営者情報

檜垣 由美子(ゆみねこ)

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。 ※サイト全体の運営実績についてはこちらにまとめています。