地図記号の一覧|意味と由来を小学生向けに解説【自主学習・自由研究に】

地図を描くとき、学校や病院、道路のようすを、ひと目見て分かるように絵のしるしにしたものが「地図記号」だよ。

もし地図記号がなくて、全部「小学校」「郵便局」…と文字で書いてあったら、地図は文字でぎゅうぎゅうづめになって、とっても見にくくなってしまうよね。

この地図記号を決めているのは、「国土地理院(こくどちりいん)」という、とても大切な役所なんだ。

国土地理院とは、みんなが正確な場所を知って安全に暮らせるように、日本の公式な地図を、国の責任をもって作っている日本で唯一の場所だよ。

道路や橋などをつくる国土交通省(こくどこうつうしょう)の中にある、地図作りのプロフェッショナル集団なんだ。

そして、この地図記号は「図式(ずしき)」という、ちゃんとした「地図の作り方の公式ルールブック」通りに使われているんだ。

このルールブックには、「郵便局のマークはこの形」「道路の線の太さはこのくらい」というように、記号の形や大きさ、線の太さまで、地図に描くすべてのことの決まりが、細かく書かれているんだよ。

だから、日本中の誰もが、同じように地図を正しく読めるんだ。

でも、「どうして郵便局は〒なの?」「なんでお寺は卍(まんじ)のマークなの?」と不思議に思ったことはないかな。

このページでは、そんな地図記号のナゾを解き明かしていくよ。

小学校で習うおなじみの記号から、珍しい記号まで、すべての地図記号の「意味」と「なぜその形になったのか?という由来」を、イラスト付きでわかりやすく紹介していくよ。

自主学習や自由研究のテーマ探しにも役立ててもらえたら嬉しいな。

目次

探検家のたいせつなおやくそく!

地図を持って、まちを探検するときには、次のルールを絶対に守ろう!

- 知らない人についていかない

- 必ずおうちの人や先生と一緒に行動しよう

- 道路に飛び出さない

- キケンな場所には近づかない

※この記事の情報は、2025年9月現在の国土地理院の発表にもとづいています。

また、小学校の学習の基本となる、まちの様子が一番くわしく分かる「2万5000分の1地形図」の地図記号を基準に解説しています。

それぞれの地図記号にある学習レベルについて

- レベル★★★(まず覚えたい! 基本の地図記号)

まずはここからスタート! 小学校の授業で習う、とても大切な記号たちです。これを覚えれば、自分のまちの地図がスラスラ読めるようになります。 - レベル★★☆(もっと知りたい! 応用の地図記号)

基本を覚えたら、次のステップへ! 少し詳しい地図を読むのに役立つ記号たちです。これを覚えれば、地図の面白さがぐんと広がります。 - レベル★☆☆(めざせ地図博士! 専門の地図記号)

ここからは、知っていると大人も驚くような専門的な記号たちです。自由研究のテーマ探しや、「なぜ?」を深く調べる探究学習に役立ちます。

※地図記号のレベルは、公式に決まったものはありません。上記とは違うレベル分けがされている場合もあります。

【必須レベル】小学校で習う地図記号一覧

レベル★★★(まず覚えたい! 基本の地図記号)

| 市役所・町村役場 | まちの暮らしを良くするための中心的な場所 |

| 警察署・交番 | まちの安全を守り、困った時に助けてくれる |

| 消防署 | 火事や救急からみんなを守る、防災の拠点 |

| 病院 | 病気やけがを治してくれる、健康を守る場所 |

| 郵便局 | 手紙や荷物を全国に届けてくれる場所 |

| 小中学校・高等学校 | みんなが勉強する場所。地図で探してみよう |

| 神社 | 日本の神様がいる、まちを見守る大切な場所 | |

| 寺院 | 仏様がいる場所。神社との違いを見つけよう | |

| 田 | みんなが食べるお米などを育てる、水を張る畑 | |

| 畑 | 野菜など、水を使わずに作物を育てる場所 | |

| 鉄道 (JR線) | 日本中をつなぐJRの線路。暮らしを支える交通 |

| 駅 | 電車に乗ったり降りたりする、まちの玄関口 |

| 道路 | 線の太さで道の幅がわかる。まちの様子を知ろう |

【基礎レベル】ここまで知れば地図がもっと面白くなる!応用の地図記号一覧

レベル★★☆(もっと知りたい! 応用の地図記号)

| 図書館 | たくさんの本が読める、知識が集まる場所 |

| 博物館 | 昔の宝物や資料が見られる、歴史や科学を学ぶ場所 |

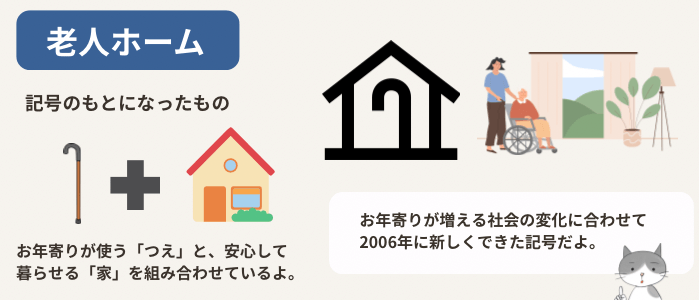

| 老人ホーム | お年寄りが安心して暮らす施設。社会を学ぶ記号 |

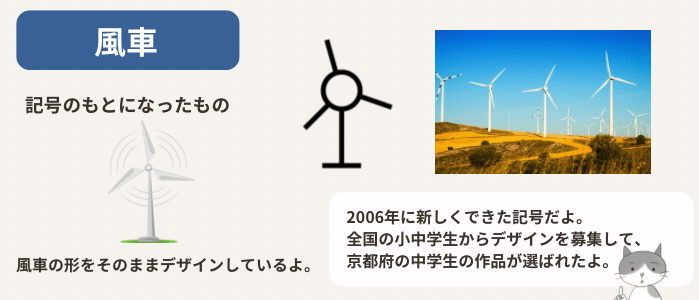

| 風車 | 風の力で電気を作る、未来のエネルギー施設 |

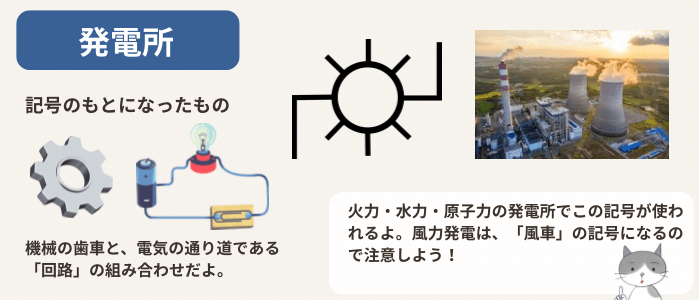

| 発電所 | みんなが使う電気を作る、エネルギーの工場 |

| 煙突 | 工場などから煙を出す、目印になる高い建物 |

| 高塔 | 東京タワーなど、景色を楽しむための高い塔 | |

| 電波塔 | テレビやスマホに情報を届ける、電波のアンテナ |

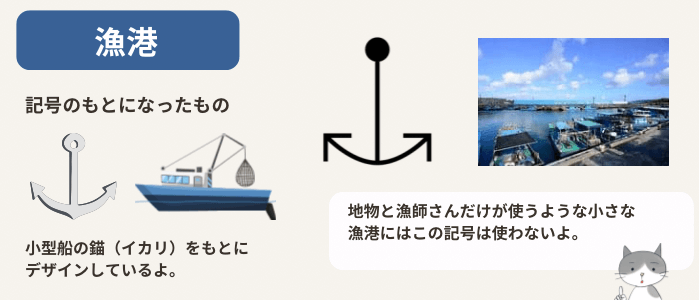

| 漁港 | 魚をとる船が集まる港 |

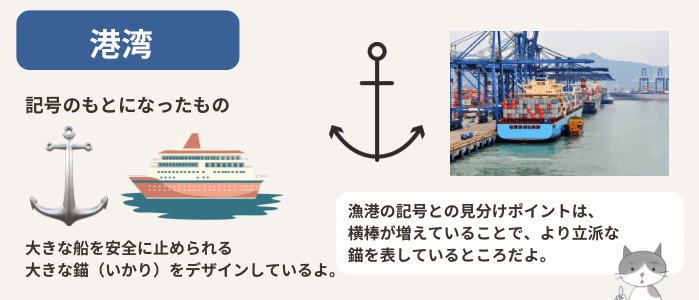

| 港湾 | 海辺のまちの産業がわかる |

| 果樹園 | リンゴなど、木になる果物を育てる場所 |

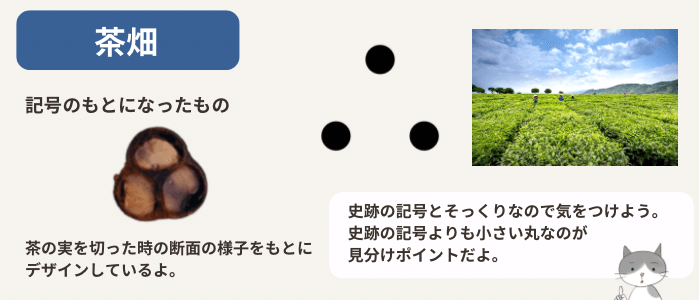

| 茶畑 | おいしいお茶の葉を育てる畑。日本の文化 |

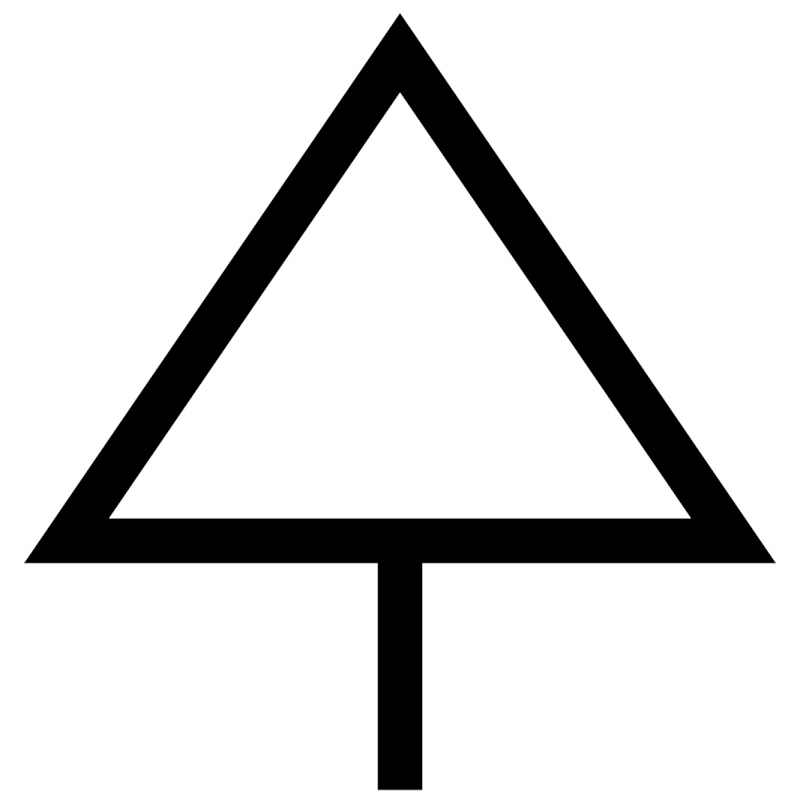

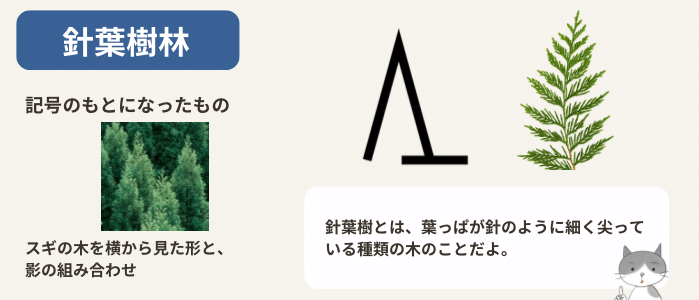

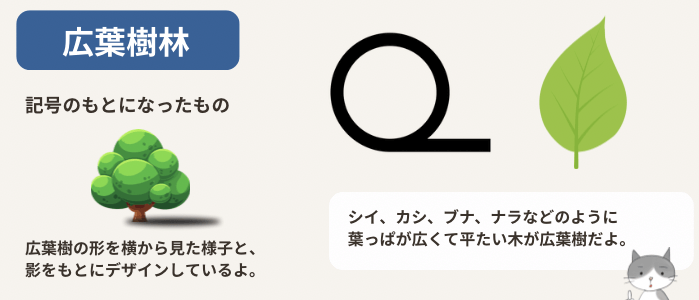

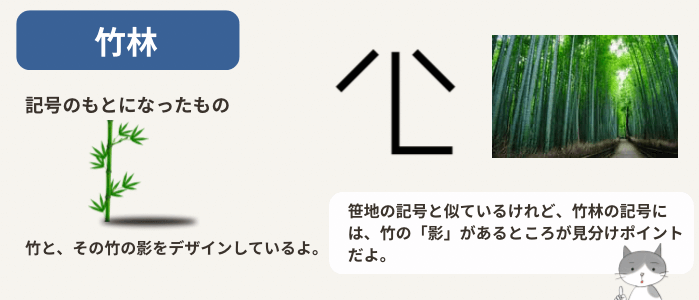

| 針葉樹林・広葉樹林・竹林 | 葉っぱの形で森の種類がわかる。自然を知ろう | |

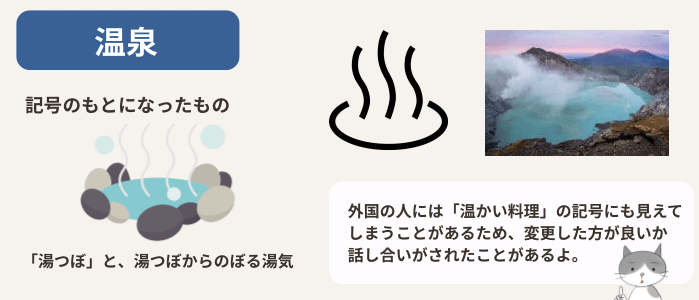

| 温泉 | 地面から湧き出る温かいお湯。日本が火山国のしるし |

| 水門 | 川の水の量を調節する門。まちを洪水から守る |

| 墓地 | ご先祖様が眠る静かで大切な場所 |

| 河川 | 山から海へ流れる水の道。自然のめぐみ |

| ダム | 川の水をせき止め、電気や暮らしに役立てる |

| 高速道路 | 速く遠くへ行くための特別な道路 |

| 鉄道(JR線以外) | JR以外の会社の電車が走る線路 |

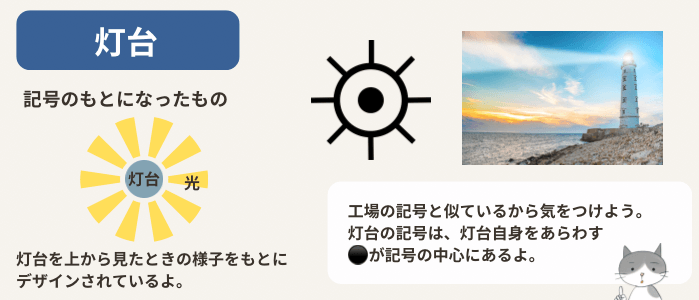

| 灯台 | 夜の海を照らし、船の安全な航海を助ける |

| 橋 | 川や谷を渡るための道。まちとまちをつなぐ |

| トンネル | 山などを通り抜けるための道 |

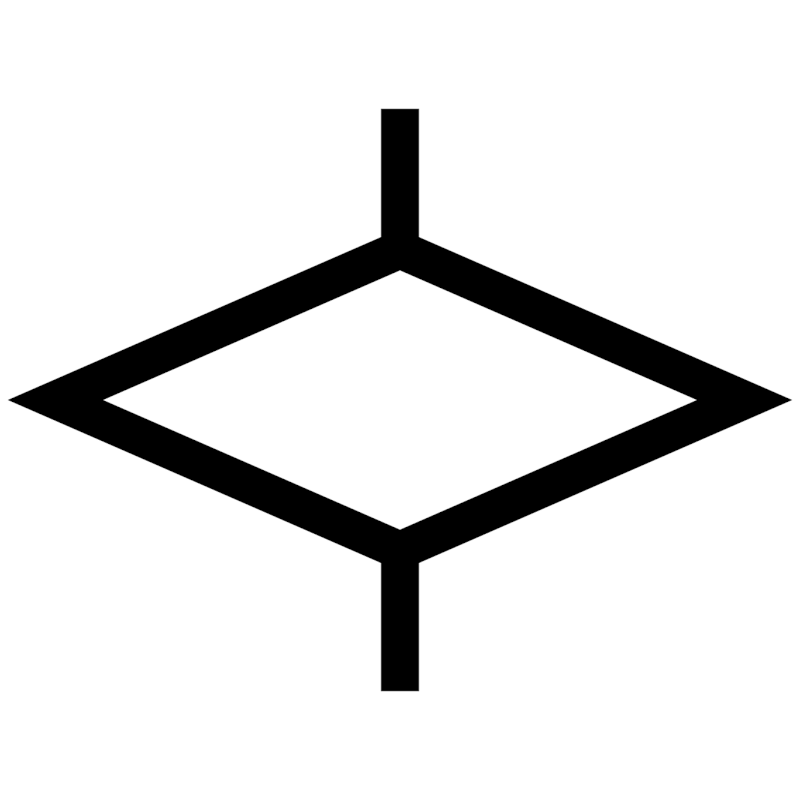

| 三角点 | 地図を正しく作るための大切な目印 |

| 史跡・名勝・天然記念物 | 国が大切にする歴史や自然を示す記号 |

| 城跡 | 昔お城があった場所。その土地の歴史を学ぼう |

| 都道府県界 | まちの境界線。線の形で大きさがわかる |

| 市区町村界 | まちの境界線。線の形で大きさがわかる |

【発展レベル】自由研究にも役立つ専門の地図記号一覧

レベル★☆☆(めざせ地図博士! 専門の地図記号)

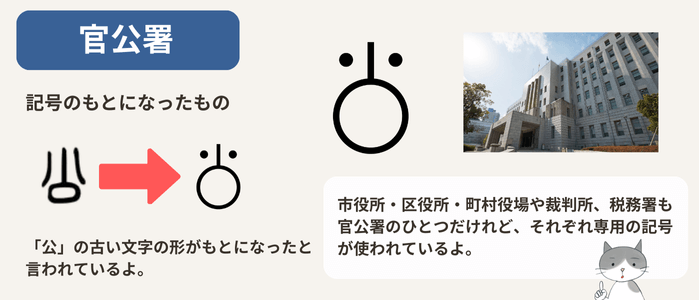

| 官公署 | 市役所以外の、国や県が仕事をする建物 |

| 裁判所 | もめごとを法律のルールで解決する場所 |

| 税務署 | みんなの暮らしを支える「税金」を集める役所 |

| 保健所 | まち全体の健康を守り、病気を予防する場所 |

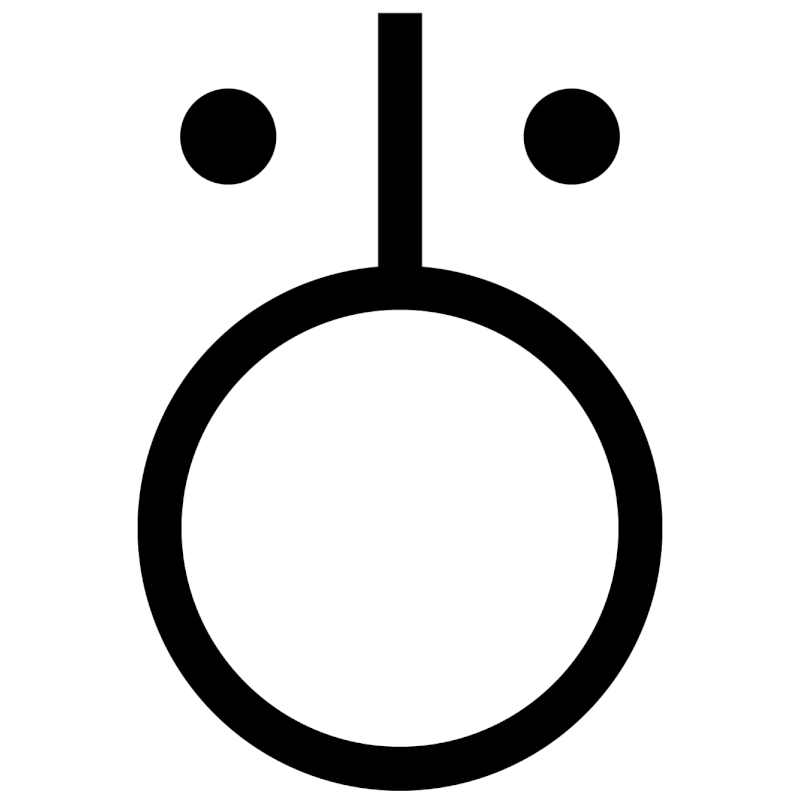

| 油井・ガス井 | 地面の下から石油やガスを掘り出す井戸 | |

| 採鉱地 | 地面の下の資源を掘り出す場所。産業の歴史がわかる |

| 坑口 | 鉱山などのトンネルの入口 |

| 特殊鉄道 | 工場で荷物を運ぶなど、特別な目的の鉄道 |

| 水上・海上交通 | 船が人や車を運ぶ海の道。島国ならではの交通 |

| 記念碑 | 昔の出来事や人物を伝えるための石碑など |

| 噴火口・噴気口 | 火山から煙やガスが噴き出す穴。地球の活動を感じる |

| ヤシ科樹林 | ヤシの木など、暖かい気候の場所に生える森 |

| ハイマツ地 | 高い山の厳しい自然の中で生きている松の森 |

| 笹地 | 背の低い笹が一面に生えている場所 |

| 荒地 | 田畑として使われていない、草などが生える土地 | |

| 水準点 | 土地の「高さ」を正確に測るための基準点 | |

| 電子基準点 | 宇宙の衛星と交信し、正確な位置を測る基準点 |

| 自然災害伝承碑 | 過去の災害の教訓を未来に伝えるための石碑 |

【必須レベル】小学校で習う地図記号の意味と由来

市役所(東京都の特別区の区役所)・町村役場(政令指定都市の区役所)

- 学習レベル:★★★【基本レベル】

- カテゴリー:公共のたてもの

どんな場所?

みんなが住んでいる「市」や、東京都の「特別区」の中心的な仕事をしている場所だよ。みんなの暮らしがもっと良くなるように、いろいろな手続きをしてくれるんだ。

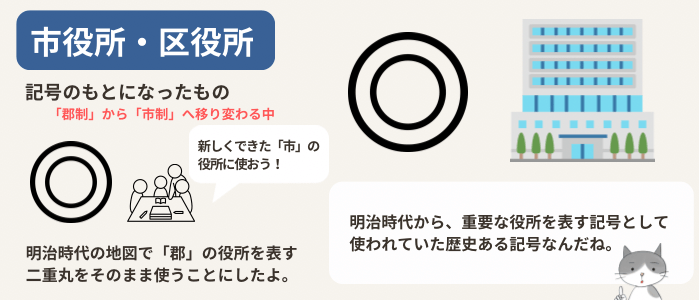

【なるほど!由来のヒミツ】なぜ2重丸なの?

この2重丸の記号は、100年以上も昔の明治時代、日本のくわしい地図が作られ始めたころに生まれた、とても歴史のある記号なんだ。

最初は市役所じゃなくて、「郡」という、今でいう市や町がいくつか集まった地域の役所を表す記号だったんだよ。

そのあと、1888年に「市」という仕組みができたときに、「じゃあ、この立派な2重丸を、新しくできた市の役所の記号にしよう!」と決まって、今でも使われているんだ。丸がひとつだけの「〇」の記号は町や村の役場を表すんだ。

【先生からのひとことメモ】

市役所と町村役場の記号は、とっても似ているね。「『市』は立派な2重丸、『町』や『村』はシンプルな1重丸」と覚えておくと、地図でまちの大きさがイメージしやすくなるよ!

警察署・交番

- 学習レベル:★★★【基本レベル】

- カテゴリー:公共のたてもの

どんな場所?

おまわりさんがいて、まちの安全を守ってくれている場所だよ。道に迷ったり、困ったことがあったりしたときに助けてくれる、みんなの味方だね。

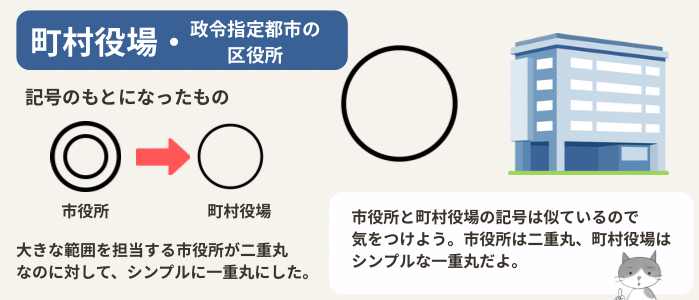

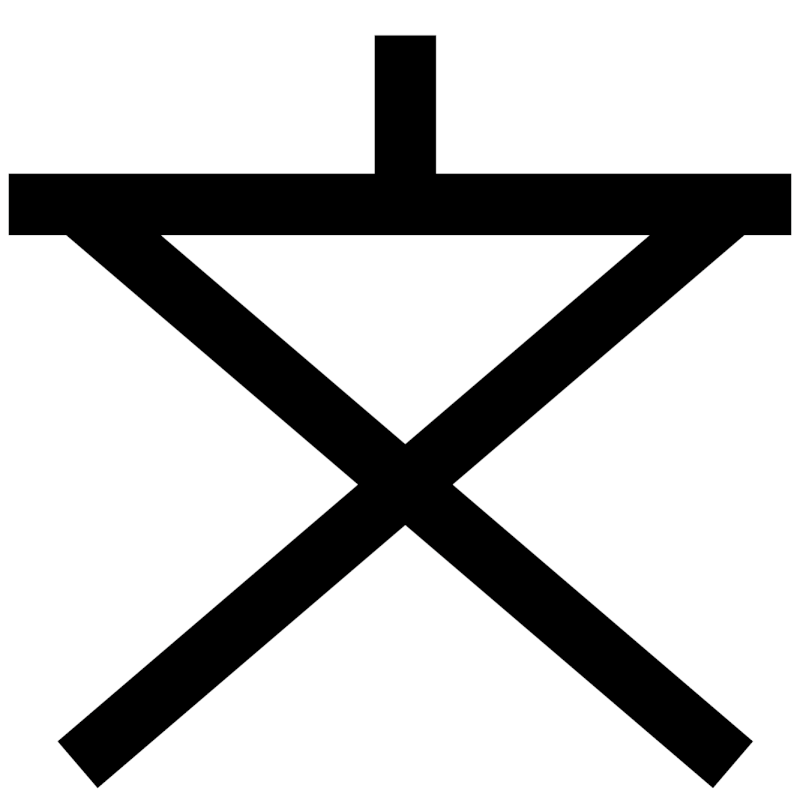

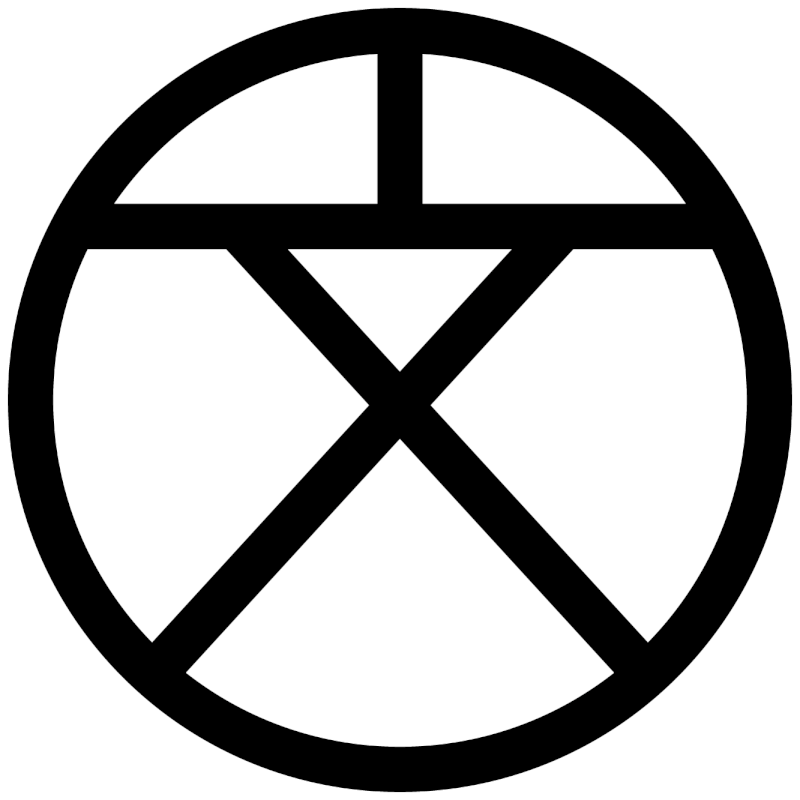

【なるほど!由来のヒミツ】なぜバツ印みたいな形なの?

これはね、おまわりさんが持っている「警棒」という道具を2本、交差させた形が元になっているんだ。警棒は、おまわりさんが自分の身やまちの人々を守るために使う大切な道具だよ。まちをしっかり守るぞ!という強い気持ちがこめられているんだね。

けれど、この記号は「×」だけだと警察だとわかりにくい、という意見も出てきたんだ。そこで、お巡りさんの影ぼうしのような、もっとわかりやすいデザインに変更しようという案が、2019年に国土地理院から提案されたんだよ。2020年の東京オリンピックで、たくさんの外国人がやってくるのもキッカケだったんだ。

結局、外国語の地図でだけ、お巡りさんのデザインが使われて、日本語の地図ではそのままの記号が使われているよ。

【先生からのひとことメモ】

交番は小さな×印、警察署は×印の周りに○があるよ。どちらも警棒を表す×が基本になっているんだね。自分の家の近くの交番はどこにあるか、地図で探して、実際に場所を確かめておくと、いざという時に安心だね。

消防署

- 学習レベル:★★★【基本レベル】

- カテゴリー:公共のたてもの

どんな場所?

火事が起きたときに、消防車でかけつけて火を消してくれる場所だよ。救急車もここにあって、病気やけがをした人を助けにも来てくれるんだ。

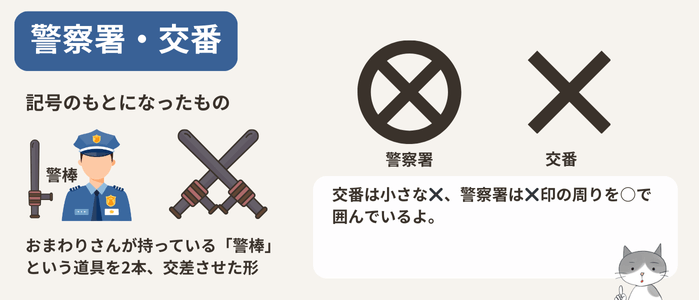

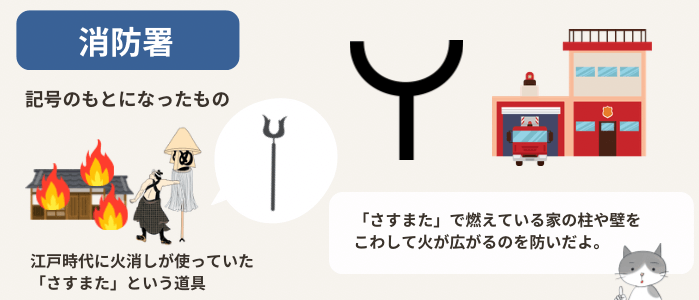

【なるほど!由来のヒミツ】なぜこの形なの?

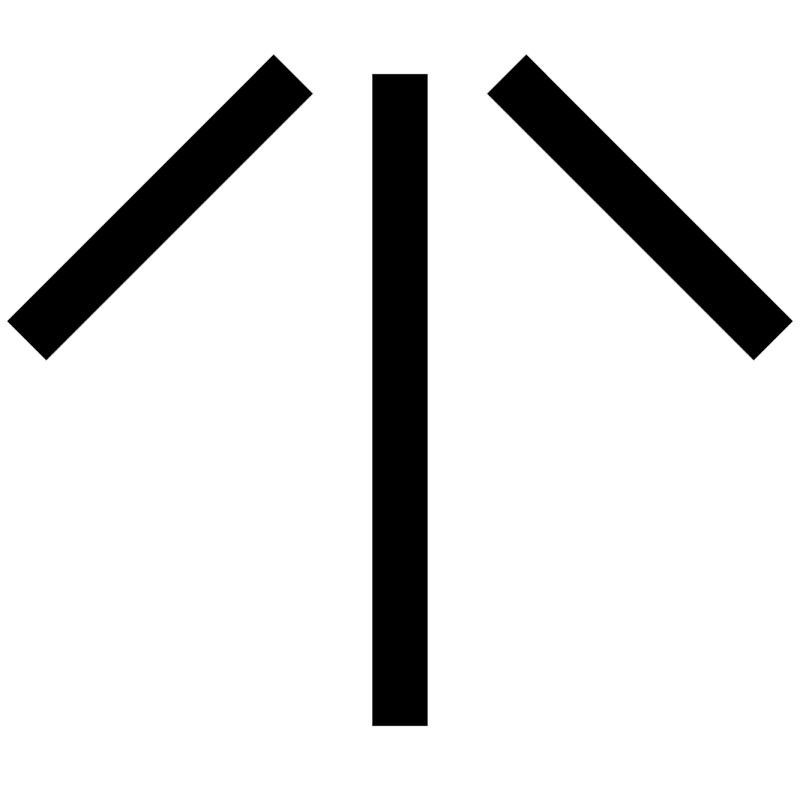

この記号は、江戸時代から火事を消すために使われていた「さすまた」という道具の形が元になっているんだ。「さすまた」は、燃えている家の柱や壁をこわして、火が広がるのを防ぐための道具だったんだよ。火事と戦うための、昔の人の知恵が記号になったんだね。

【先生からのひとことメモ】

警察署の記号(警棒)と、消防署の記号(さすまた)。どちらもまちを守るための「道具」が元になっているなんて面白いね!2つセットで覚えておこう!

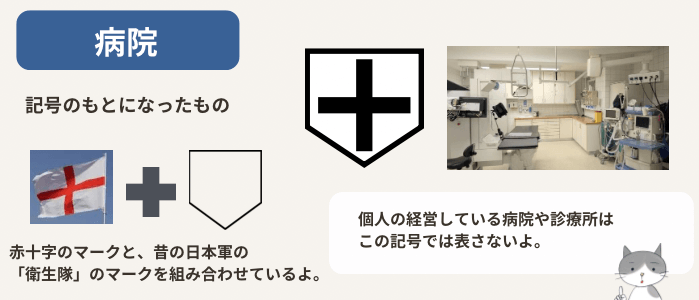

病院

- 学習レベル:★★★【基本レベル】

- カテゴリー:公共のたてもの

どんな場所?

病気やけがをしたときに、お医者さんや看護師さんが見てくれる場所だよ。法律で決められた病院のほか、ベッドがたくさんあるような大きな診療所や、病気を治すための「療養所」もこの記号で表すんだ。個人の病院や診療所はこの記号で表さないので注意しよう。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜこの形なの?

この十字のマーク、実は2つのマークが合体してできたものなんだ!

ひとつは、みんなも知っている「赤十字」のマーク。戦争などでけがをした人たちを、敵も味方も関係なく助ける団体の、やさしいしるしだね。

そしてもうひとつは、昔の日本の軍隊で、けがをした兵隊さんを手当てする「衛生隊」というチームが使っていたマークなんだ。

この「みんなを助ける」という大切な意味を持つ2つのマークを組み合わせて、日本の地図の病院の記号が生まれたんだよ。

【先生からのひとことメモ】

赤十字のマークは世界共通だけど、この黒い病院の記号は日本の地図ならではの特別な形なんだ。世界のみんなで決めたルールで、赤い十字は赤十字社と関係のある場所でしか使ってはいけないと決まっているから、地図ではこの黒い記号で表しているんだよ。

郵便局

- 学習レベル:★★★【基本レベル】

- カテゴリー:公共のたてもの

どんな場所?

手紙や荷物を送ったり、受け取ったりできる場所だよ。切手やはがきもここで買えるんだ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜ「〒」の形なの?

これは、昔の郵便の仕事をしていた「逓信省」という役所の頭文字であるカタカナの「テ」をデザインしたものが、この〒マークになったんだよ。

昔のポストは赤くなくて、黒い木箱だったんだって!

【先生からのひとことメモ】

この記号が使われるようになったのは、1909年(明治42年)からなんだ。それまでは、現在のメールを表す時に使われるような、封筒をもとにしたデザインだったよ。地図の上でこの記号を見つけたら、近くに赤いポストがないか探してみるのも面白い探検になるね!

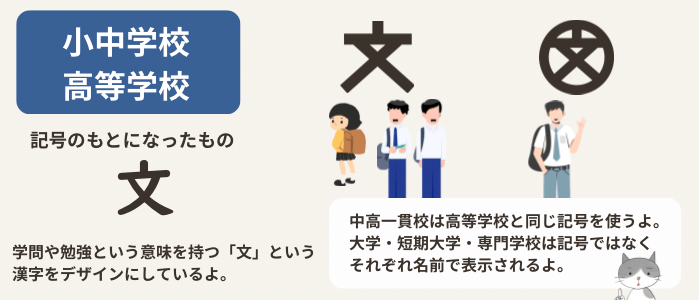

小中学校・高等学校

- 学習レベル:★★★【基本レベル】

- カテゴリー:公共のたてもの

どんな場所?

みんなが毎日、勉強したり、運動したり、友達とすごしたりする場所だよ。主に小学校と中学校を表しているんだ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜ「文」の字なの?

記号の中にあるのは、漢字の「文」が変身した姿なんだ。「文」という漢字は、昔から「学問」や「勉強」という意味で使われてきたよ。つまり、ここは勉強をする場所だということがひと目でわかるようになっているんだ。

【先生からのひとことメモ】

高等学校(高校)は、「文」の字が円で囲まれた記号になるんだ。中高一貫校も同じ記号を使うよ。大学・短期大学・専門学校は、記号ではなくそれぞれ学校の名前が書かれるよ。

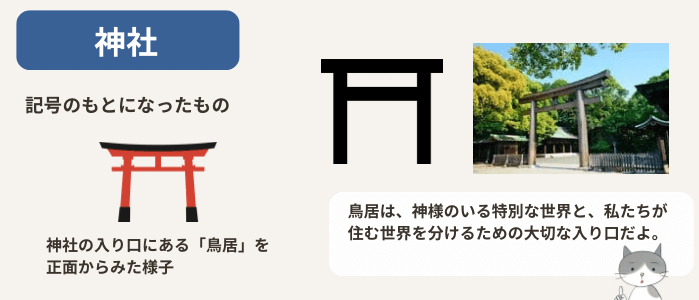

神社

- 学習レベル:★★★【基本レベル】

- カテゴリー:たてもの

どんな場所?

日本の神様がまつられている場所だよ。お正月にはみんなで「初詣」に行ったり、地域のお祭りが行われたりする、みんなにとって大切な場所だね。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜ鳥居の形なの?

この独特な形は、神社の入口にある「鳥居」という大きな門を、正面から見た様子を記号にしたものなんだ。鳥居は、神様のいる特別な世界と、私たちが住む世界を分けるための大切な入口だよ。ここが神様のいらっしゃる特別な場所だということを示しているんだね。

【先生からのひとことメモ】

お寺の記号「卍(まんじ)」と間違えないようにしよう!神社の記号を見つけたら、近くにお寺の記号がないか探してみて。日本のまちには、神社とお寺がすぐ近くにあることも多いから、それぞれの建物の違いを観察するのも面白い自由研究になるよ。

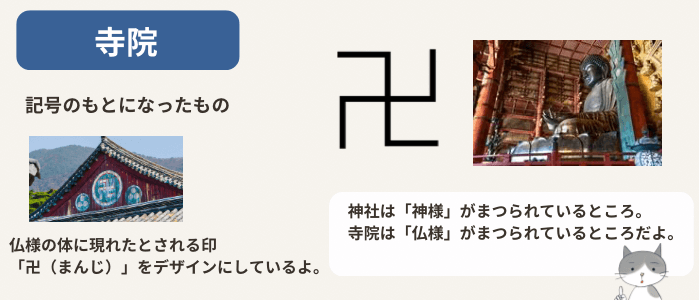

寺院

- 学習レベル:★★★【基本レベル】

- カテゴリー:たてもの

どんな場所?

仏様がまつられていて、お坊さんがいる場所のこと。「お寺」とも呼ばれるね。大きなお墓があることも多いよ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜ「卍」の形なの?

この「卍(まんじ)」という記号は、仏様の体に現れたとされる、とてもおめでたい「しるし」が元になっているんだ。昔のインドから伝わったもので、しあわせのシンボルとして、お寺の建物や仏像など、いろいろな場所に使われてきたんだよ。

【もっと知りたい君へ】 マークの意味は、ひとつじゃない

お寺のマーク「卍(まんじ)」は、もともと「みんながしあわせになりますように」っていう、すごく良い意味のマークなんだ。

でもね、外国から来た人の中には、このマークを見ると、とっても悲しくて、つらい気持ちになる人たちがいるんだ。

どうしてかというと、ずっと昔、ドイツという国に「ナチス」というグループがいたからなんだ。

そのナチスは、「卍」とそっくりな形のマーク(ハーケンクロイツ)を自分たちのシンボルにして、ユダヤ人という人々をひどくいじめるなど、世界にとって絶対にしてはいけない、とても悲しいことをしたんだ。

だから、外国のたくさんの人たちにとって、この形はナチスがした悲しい出来事を思い出させる、つらいマークになってしまったんだよ。

もちろん、お寺の「卍」と、ナチスが使ったマークは、始まりも意味もぜんぜん関係ない、全くの別ものなんだ。

だけど、形が似ているから、勘違いされちゃうことがあるんだね。

この勘違いをなくすために、「外国の人が見る地図では、お寺のマークを三重の塔のような、別の形に変えたほうがいいんじゃないかな?」という話し合いも行われたんだよ。(結局、日本の地図ではマークは変わらなかったんだけれどね)

同じマークでも、見る人によって感じ方が全然ちがうことがある。

地図記号ひとつからでも、自分たちとは違う文化を持つ人たちを思いやることや、昔あった出来事をきちんと学ぶことが、とっても大切なんだということがわかるね。

【先生からのひとことメモ】

同じ形でも、見る人の文化や歴史によって、全く違う意味に感じられる。

地図記号ひとつにも、そんな「世界から見るとどうかな?」と考えることが隠されているなんて、面白い発見だね。

田

- 学習レベル:★★★【基本レベル】

- カテゴリー:土地の利用

どんな場所?

みんなが毎日食べているお米を育てる「水稲(田んぼ)」はもちろん、蓮、い草、わさび、せりなどを育てている水田のことだよ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜこの形なの?

この形は、稲が育って刈り取ったあとの株の様子をもとにデザインしているんだ。

【先生からのひとことメモ】

他の地図記号が黒で描かれることが多い中、田の記号は青色で描かれるよ。なぜなら、「水田」であることを強調するためなんだ。地図で田んぼの記号がたくさんある場所は、川が近くて水が豊かな場所が多いよ。

畑

- 学習レベル:★★★【基本レベル】

- カテゴリー:土地の利用

どんな場所?

陸稲(おかぼ)、野菜、芝、パイナップル、牧草などを栽培している土地のことだよ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜこの形なの?

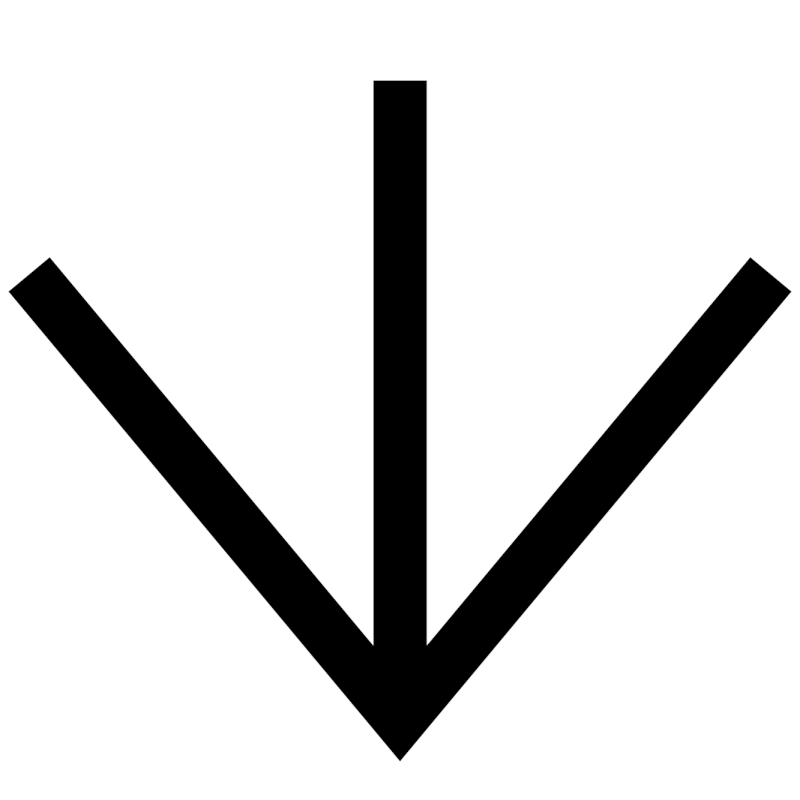

このアルファベットのVのような形は、種から出たばかりの植物の芽が、土から元気に顔を出したときの「双葉」の形を記号にしたものなんだ。これから太陽の光をいっぱいあびて、大きく育っていく作物の、力強い最初の姿を表しているんだね。

【先生からのひとことメモ】

木にならない果物を育てているところも、この畑の記号で表されるよ。反対に、果樹園の記号は、木になる果物だけを表す記号。この違いをおさえておこう!

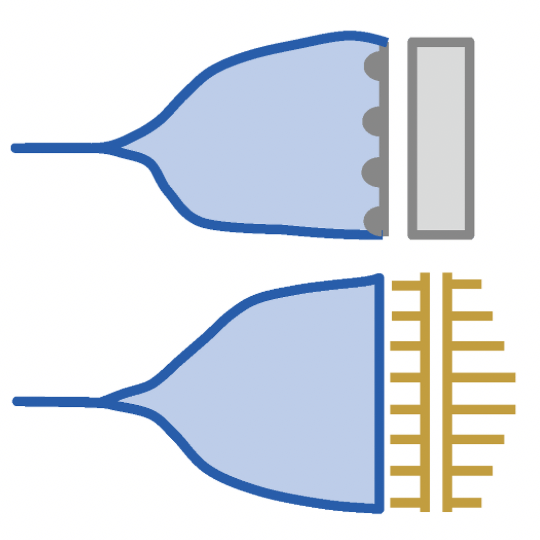

鉄道(JR線)

- 学習レベル:★★★【基本レベル】

- カテゴリー:交通

どんな場所?

みんなが乗る電車や新幹線が走るための「線路」のことだよ。線路が行きと帰りで2本ある「複線」と、1本しかない「単線」があるんだ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜシマシマ模様なの?

この記号は、線路をま上から見た形がもとになっているよ。そして、このシマシマ模様はJR線だけの特別なマークなんだ。

どうして特別かというと、JRは昔、「国有鉄道」といって国が作った鉄道だったからなんだよ。「国の大切な線路ですよ」というしるしなんだね。

もともとは、遠いドイツという国の地図記号をお手本にしたんだって!

【先生からのひとことメモ】

このシマシマ模様を見つけたら「あ、JRの線路だ!」ってすぐにわかるね。君のまちを走っているJRの線路は、単線かな?それとも複線かな?地図で調べてみよう!

駅

- 学習レベル:★★★【基本レベル】

- カテゴリー:交通

どんな場所?

電車に乗ったり降りたりする場所だよ。人やものが集まる、まちの中心になることが多いね。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜ建物の形なの?

これは駅の建物(駅舎)を、分かりやすく四角い形で表しているんだ。線路の上にこの記号があれば、「ここで乗り降りできるよ」という目印になるんだね。

【先生からのひとことメモ】

駅の記号の周りを見てみよう!お店や銀行、交番など、たくさんの地図記号が集まっているはずだよ。駅はまちの元気の源なんだ!

道路(いろいろな太さの道)

- 学習レベル:★★★【基本レベル】

- カテゴリー:交通

どんな場所?

みんなの家の前や、お店に行くときに通る道、バスやトラックが走る大きな道のことだよ。地図の上では、ぜんぶ線で描かれているけど、その太さで道の広さがわかるようになっているんだ。

【なるほど!由来のヒミツ】どうして線の太さがちがうの?

これは、道をま上から見た様子を線にしているんだけど、実際の道の広さ(道はば)によって、線の太さを変えているんだよ。

- 一番太い線:歩道もあって、バスやトラックも楽にすれちがえる、まちの中心になるような広い道だよ。

- 中くらいの太さの線:車が2台すれちがえるくらいの、みんなのまちでよく見かける道だね。

- 細い線:車がやっと1台通れるくらいの道や、軽自動車のための細い道だよ。

- 点線の道(徒歩道):これは車は通れない、人が歩くための道なんだ。山のぼりの道(登山道)や、田んぼのあぜ道などがこの記号で表されるよ。

【先生からのひとことメモ】

地図を広げて、太い道をゆびでたどってみよう!きっと、駅や市役所があるまちの中心につながっているはずだよ。

自分の家から学校までの道は、どんな太さの線で描かれているか確かめてみると、新しい発見があるかもしれないね!

ここまで学習できたら、地図記号のテスト練習問題(必須レベル)に挑戦してみよう!!

【基礎レベル】ここまで知れば地図がもっと面白くなる!応用の地図記号の意味と由来

図書館

- 学習レベル:★★☆【応用レベル】

- カテゴリー:公共のたてもの

どんな場所?

たくさんの本が置いてあって、自由に読んだり借りたりできる場所だよ。調べものをしたり、静かに勉強したりもできる、知識の宝庫なんだ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜ本の形なの?

この記号は、とてもわかりやすいね!本を開いた形がもとになっているよ。他の地図記号はまっすぐなのに対して、図書館の記号は少し傾いているのが特徴だよ。

【先生からのひとことメモ】

この記号は、1983年に新しくできた地図記号で、2002年から全国の地図でも使われるようになったよ。市や町が作った、だれでも無料で使える公立の図書館だけに使われる記号で、学校の図書室や、児童館の図書コーナーには使われないよ。

博物館

- 学習レベル:★★☆【応用レベル】

- カテゴリー:公共のたてもの

どんな場所?

昔の道具や貴重な美術品、めずらしい生き物や化石などが集められて、展示されている場所だよ。歴史や科学、芸術について楽しく学べる場所だね。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜこの形なの?

この形は、博物館などの建物の形をイメージしているんだよ。東京国立博物館の建物の入口がモデルになったと言われているんだ。美術館や歴史館などもこの記号で表すよ。

【先生からのひとことメモ】

小さなギャラリーにはこの記号は使われないよ。水族館・動物園・植物園も、建物が建っている土地(敷地)が広いので、この記号を使わずに文字で表されるよ。

老人ホーム

- 学習レベル:★★☆【応用レベル】

- カテゴリー:公共のたてもの

どんな場所?

お年寄りの方々が、安心して暮らせるように作られた建物だよ。体の介護(お世話)が必要な人を助けるための施設なんだ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜ杖と建物の形なの?

この記号は、お年寄りが使う「つえ」と、安心して暮らせる「家(建物)」を組み合わせたものなんだ。見ただけで意味がわかりやすいように、全国の小学生・中学生から募集したデザインを元に作られたんだよ。

【先生からのひとことメモ】

お年寄りの方が増えてきたことで2006年に新しくできた、比べると新しい記号のひとつなんだ。社会の変化とともに、地図記号もどんどん新しくなっていくんだね。

風車

- 学習レベル:★★☆【応用レベル】

- カテゴリー:たてもの

どんな場所?

風の力で羽根を回して電気を作る「風力発電」の風車がある場所だよ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜ羽根の形なの?

これはとてもわかりやすいね!風車の羽根がクルクルと回っている様子を、真正面から見てそのまま記号にしたものなんだ。全国の小中学生からデザインを募集して、京都府の中学生の作品が選ばれたんだよ。

【先生からのひとことメモ】

2006年(平成18年)に新しくできた記号だよ。地球にやさしいエネルギーを大切だと考える人が増えて、地図にも登場するようになったんだね。海の近くや山の上など、風が強く吹く場所でこの記号を見つけることができるよ。

発電所・変電所

- 学習レベル:★★☆【応用レベル】

- カテゴリー:たてもの

どんな場所?

みんなが家で使う電気を作ったり(発電所)、使いやすいように電気のいきおい(電圧)を変えたり(変電所)する場所だよ。私たちの暮らしに欠かせない電気を届けてくれる、とても大切な施設なんだ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜこの形なの?

工場の記号にそっくりだね!これは、発電所も工場と同じように、大きな機械を動かすための「歯車」を元にしているんだ。歯車の周りにある2本の曲がった線は、電気回路を表しているんだ。工場の記号と発電所の記号、見分け方は「歯車の周りの2本の線があるかどうか」だね。発電所は、作った電気を送るために線があると覚えるといいよ。

【先生からのひとことメモ】

水力発電所、火力発電所、原子力発電所すべてこの記号で表すよ。それぞれを見分けることはできないけれど、ダムが近くにあったら水力発電所、海に近いところだったら、電気を作るのにたくさんの水が必要な火力発電所であることが多いよ。風力発電所だけ、この記号ではなく「風車」の記号で表すので注意しよう。

煙突

- 学習レベル:★★☆【応用レベル】

- カテゴリー:たてもの

どんな場所?

工場やごみ処理場などにある、煙を高いところに出すための高い筒のことだよ。とくに大きなものがこの記号で表されるんだ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜこの形なの?

この記号は、煙突から煙が出ている様子と、煙突の影をもとにデザインされたものなんだ。

【先生からのひとことメモ】

「高塔」は塔を真上から見た様子がデザインのもとになっているけれど、煙突は正面から見た様子がもとになっているね。

高塔

- 学習レベル:★★☆【応用レベル】

- カテゴリー:たてもの

どんな場所?

東京タワーやスカイツリーや、景色を楽しむための展望台など、とっても高くて目立つ塔のことだよ。

高さがだいたい60メートル以上のものが、この記号で表されるんだ。

東京タワーやスカイツリーは、電波塔としての役割もあるけれど、観光としての目的もあるので、高塔の記号が使われるよ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜこの形なの?

この記号はね、東京タワーみたいに、4本のあしでしっかり立っている高い塔を、ま上から見た形がもとになっているんだよ。

【先生からのひとことメモ】

「煙突」や「電波塔」の記号と似ているから、まちがえないように気をつけよう!この記号は、まちのランドマーク(目印)になることが多いから、旅行さきで見つけたら、地図と見くらべてみると楽しいよ。

電波塔

- 学習レベル:★★☆【応用レベル】

- カテゴリー:たてもの

どんな場所?

テレビやラジオ、みんなが使うスマートフォンなんかに、「電波」という電気の信号を送ったり受け取ったりするために作られた、高い塔のことだよ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜこの形なの?

この記号は、塔のてっぺんについているアンテナと、そこから目には見えない電波が、波みたいに飛び出していく様子を組み合わせて作られたんだ。

【先生からのひとことメモ】

東京タワーや東京スカイツリーのように、電波を送る仕事をしていても、60メートル以上ある高い塔は「高塔」の記号で表されることもあるから注意しよう。

一番下にある丸の中心が、電波塔が本当に立っている場所を示しているんだよ。

漁港

- 学習レベル:★★☆【応用レベル】

- カテゴリー:交通

どんな場所?

お魚をとるための船(漁船)がたくさん集まる港だよ。

地元の漁師さんだけが使うような小さな漁港にはこの記号は使われないよ。

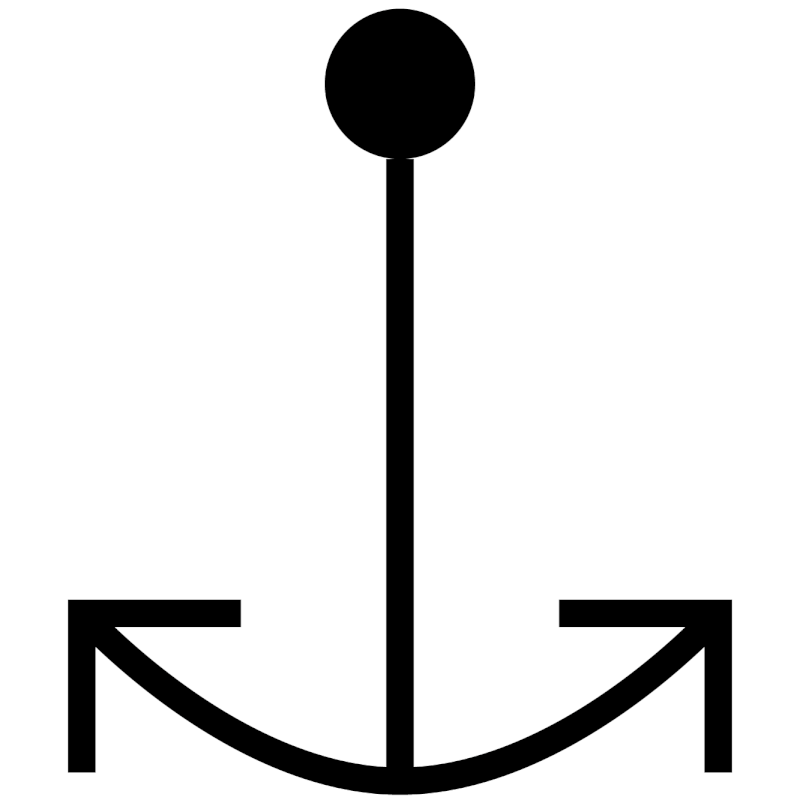

【なるほど!由来のヒミツ】いかりの形が基本

港の記号は、船を止めておくための道具「いかり」の形が基本になっているんだ。漁港の記号は、小さな船のいかりが元になっているよ。

【先生からのひとことメモ】

記号は、その港のエリアの、だいたい真ん中に書かれるよ。

港(港湾)

- 学習レベル:★★☆【応用レベル】

- カテゴリー:交通

どんな場所?

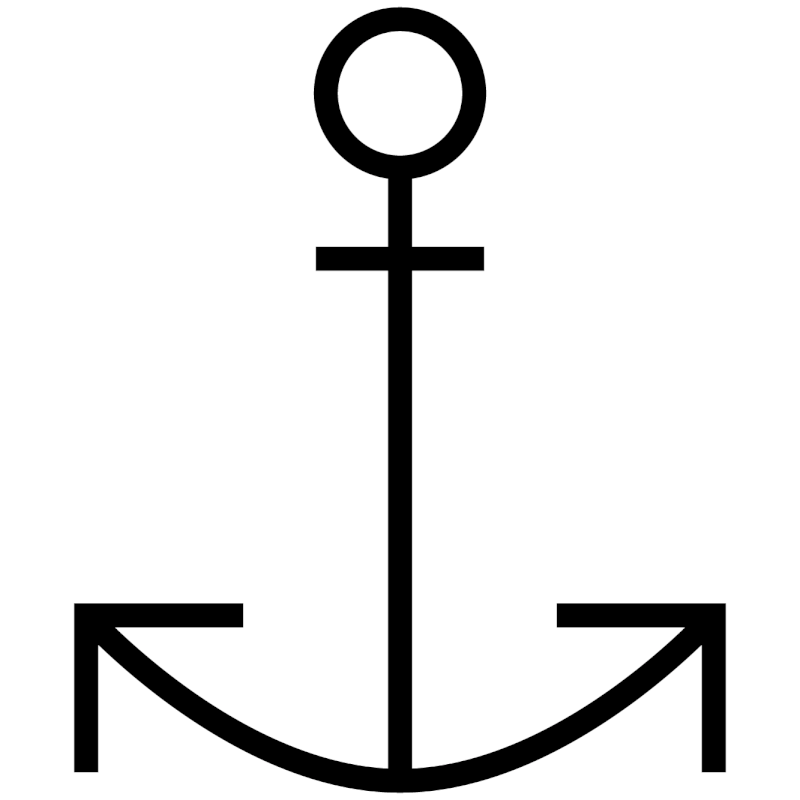

外国と荷物のやりとりをする大きなコンテナ船や、たくさんの人を乗せた豪華客船みたいに、とっても大きな船が集まる、海の玄関口のことだよ。法律で「ここは国にとって大切な港ですよ」と決められている場所なんだ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜこの形なの?

この記号は、大きな船を港に安全に止めておくための、大きくて頑丈な「錨」という道具の形がもとになっているんだ。大きな船が安心して休める、とっても重要な港だということがひと目でわかるね。お魚をとる船が集まる「漁港」の記号よりも、少し大きくて立派な錨の形をしているね。「黒丸か白丸か」で覚えると「どっちだったっけ?」となりやすいから、横棒も付いている=立派な錨と覚えてみよう。

【先生からのひとことメモ】

この記号は、港のエリアのだいたい真ん中あたりに書かれているよ。

地図でこの記号を見つけたら、近くに「灯台」の記号がないか探してみよう!海の交通を支える、活気のある場所の様子が想像できるはずだよ。

果樹園

- 学習レベル:★★☆【応用レベル】

- カテゴリー:土地の利用

どんな場所?

リンゴ、ミカン、ナシ、モモ、クリ、ブドウなどの果物を育てている場所のことだよ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜリンゴみたいな形なの?

リンゴやナシなどの実を横から見た様子を元に作られた記号なんだ。かわいい形だね。

【先生からのひとことメモ】

果樹園の記号が使われるのは、「木になる果物」を育てている場所だけであることがポイントだよ。木にならない果物を育てている場所は、「畑」の地図記号で表すよ。

茶畑

- 学習レベル:★★☆【応用レベル】

- カテゴリー:土地の利用

どんな場所?

みんなが飲むお茶の葉っぱを育てている畑のことだよ。静岡県や京都府などの地図にたくさんのっているよ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜこの形なの?

この3つの黒い丸は、「茶の実」を切ったときの断面をもとにデザインされているんだ。茶の実を知らないと、ピンとこない記号かもしれないね。

とてもよく似ている記号に、「史跡」があるんだけれど、史跡の記号よりも小さい丸であることが、見分けるポイントだよ。

【先生からのひとことメモ】

茶畑の記号がある場所は、実際の景色もきれいな緑色のじゅうたんみたいで、とてもきれいだよ。

出典:国土地理院ウェブサイト (茶畑)

※茶の実の画像を使用させていただきました。

針葉樹林・広葉樹林・竹林

- 学習レベル:★★☆【応用レベル】

- カテゴリー:土地の利用

どんな場所?

たくさんの木がスキマなく生えている場所のことだよ。木の種類によって、3つの記号を使い分けるんだ。

針葉樹林(左):マツ、スギ、カラマツ、イチョウのように、葉っぱが針のように細い木がたくさん生えている場所。

広葉樹林(中):シイ、カシ、ブナ、ナラなどのように、葉っぱが広くて平たい木がたくさん生えている場所。

竹林(右):竹がたくさん生えている場所だよ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜこの形なの?

これも見たままの形が元になっているよ。

針葉樹林は、スギの木を横から見た時の、とんがった形を表しているんだ。

広葉樹林も、木の形を横から見た様子が元になっているよ。

竹林は、竹を横から見た様子と、竹の影を記号にしたんだ。

【先生からのひとことメモ】

山の地図を見ると、これらの記号が一面に広がっているよ。針葉樹林と広葉樹林がどこで分かれているかを見ると、その土地の自然の様子がよくわかるんだ。

温泉

- 学習レベル:★★☆【応用レベル】

- カテゴリー:その他

どんな場所?

地面から温かいお湯がわき出ている場所だよ。温泉法という法律で決められている温泉や鉱泉(つめたい温泉)のある場所にこの記号が使われるんだ。

【なるほど!由来のヒミツ】湯気の形

この記号は、温泉のお湯から「湯気」がゆらゆらと立ちのぼる様子をそのまま表しているんだ。とてもわかりやすいよね!江戸時代の資料にもすでに描かれていたことがあるほど、歴史のある記号なんだよ。

【先生からのひとことメモ】

この温泉マーク、外国の人には「温かい料理」に見えちゃうことがあるんだって。文化の違いって面白いね!だから、人がお風呂に入っている絵のマークに変えようという案が出たこともあったよ。でも日本のアンケートでは、これまでどおりのデザインがいいという意見が多くて、このままになっているんだ。

水門

- 学習レベル:★★☆【応用レベル】

- カテゴリー:水域・人工物

どんな場所?

川や水路の水の量をちょうどいい量にコントロールするために作られた、大きな門のことだよ。大雨が降ったときに、まちに水があふれないように門をしめて町を守る、とっても大切な役割があるんだ。

船を作ったり直したりする「ドック」っていう場所の出入り口にも、この記号が使われることがあるよ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜこの形なの?

この記号は、水門の大きな「扉」を真上から見た形に見えるね。線の部分が扉の部分で、両側の丸は、扉を支える柱のようだね。水の流れをしっかりせき止める、力強い門の様子が伝わってくるね。

【先生からのひとことメモ】

大きな川の近くで見つけられることが多いよ。

この水門が、大雨のときなどにみんなのまちを洪水から守ってくれているんだね。

墓地

- 学習レベル:★★☆【応用レベル】

- カテゴリー:土地の利用

どんな場所?

亡くなった人たちが眠っている、お墓がたくさん集まっている場所のことだよ。

広い墓地は、地図の上で線でぐるっと囲まれて、中にこの記号がいくつか並べて描かれるんだ。

また、目印になるようなお墓がひとつだけある場合も、その場所にこの記号が使われるよ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜこの形なの?

この記号は、お墓に立っている「墓石」という石を、横から見た形をそのまま記号にしたものなんだ。とても分かりやすいデザインだね。

【先生からのひとことメモ】

お寺の記号「卍」の近くで、この墓地の記号を見つけることも多いから、地図でセットで探してみるのも面白い探検になるよ。

河川(いろいろな川)

- 学習レベル:★★☆【応用レベル】

- カテゴリー:自然・水域

どんな場所?

山に降った雨などが集まって、海に向かって流れていく水の通り道、「川」のことだよ。地図の上では、川の様子によって線の種類が使い分けられているんだ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜ線の種類がちがうの?

これは川の流れを青い線で表した、とても分かりやすい記号だね。川の広さや水の様子によって、線の種類が変わるんだよ。

- 二本線の川(2条河川):川の幅が広くて、いつも水が流れている大きな川だよ。

- 一本線の川(1条河川):川の幅がせまい小さな川だよ。大きな川でも、地図で描くのがむずかしいときはこの線になることがあるんだ。

- 点線の川(かれ川):ふだんは水が流れていないか、水が枯れていることがある「水無川」のことなんだ。周りには砂や小石の地面が広がっていることが多いよ。

【先生からのひとことメモ】

自分のまちを流れる川は、どの線で描かれているかな?地図で川をさかのぼったり、海までたどってみたりすると、水の壮大な旅がわかってすごく面白いよ!

点線の「かれ川」は、大雨が降ると急に水が流れてくることがあるから、見つけても近づかないようにしようね。

ダム

- 学習レベル:★★☆【応用レベル】

- カテゴリー:水域・人工物

どんな場所?

川の水を大きなカベでせき止めて、たくさんの水をためておく場所のことだよ。ためた水は、電気を作ったり、大雨のときにまちを洪水から守ったりするために使われるんだ。

地図の記号は、カチカチのコンクリートでできたダムと、土を固めて作ったダムの2種類があるよ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜこの形なの?

この記号は、川の水をせき止めている大きなカベ(堤防)を、ま上から見た形がもとになっているんだ。

【先生からのひとことメモ】

ダムは山の奥の、川の幅がキュッとせまくなっている場所にあることが多いよ。地図でダムの記号を見つけたら、そのうしろに水がたまってできた大きな湖があるはずだ。近くに「発電所」の記号がないか探してみるのも面白いね!

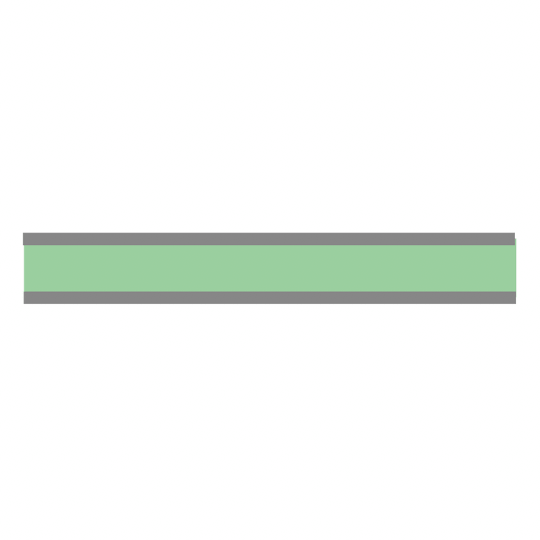

高速道路

- 学習レベル:★★☆【応用レベル】

- カテゴリー:交通

どんな場所?

たくさんの車が速いスピードで安全に走れるように作られた、特別な道路だよ。信号や交差点がないから、遠くのまちまであっという間に行けるんだ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜ緑色の二本線なの?

この記号が緑色なのは、実際の高速道路にある案内の看板(標識)が緑色だからなんだ。緑色は、車で速く走っていても、とっても見やすいんだって!

【先生からのひとことメモ】

地図で高速道路を見つけたら、出入り口の「インターチェンジ(IC)」や、高速道路どうしが合体する「ジャンクション(JCT)」、途中にある休憩する場所、「サービスエリア(SA)」や「パーキングエリア(PA)」を探してみよう。

地図を見ているだけで、ドライブの計画が立てられそうだね!

鉄道(JR線以外の鉄道)

- 学習レベル:★★☆【応用レベル】

- カテゴリー:交通

どんな場所?

JR以外の会社が走らせている電車の線路のことだよ。「私鉄」とも呼ばれていて、君のまちにも東急線や西武線、阪急線みたいな私鉄が走っているかもしれないね。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜケバケバした線なの?

この記号も、線路をま上から見た形がもとになっているんだ。JR線のシマシマ模様とはちがう、トゲトゲした短い線がくっついているのが特徴だよ。

「こっちはJRじゃない、別の会社の線路だよ」ってことがひと目でわかるように、デザインを変えているんだね。

このトゲトゲの形は、フランスやアメリカの地図をお手本にしたんだって!

【先生からのひとことメモ】

JR線のシマシマ模様と、私鉄のトゲトゲ模様、これで見分けられるようになったかな?

行きと帰りの線路が2本ある「複線」の場合は、このトゲトゲも2本ずつになるんだ。

東京や大阪みたいな大きなまちの地図を見ると、このトゲトゲの線路がたくさん見つかるよ!

灯台

- 学習レベル:★★☆【応用レベル】

- カテゴリー:交通

どんな場所?

海の岬の先などに立っていて、夜に強い光を出して、海を進む船が道に迷わないように助けてくれる建物だよ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜこの形なの?

これは、灯台そのものの形と、そこから出る光を組み合わせた記号なんだ。灯台のてっぺんから、キラキラと光があっちこっちに広がっていく様子を表しているんだね。船乗りさんたちの希望の光なんだ。

【先生からのひとことメモ】

「工場」や「発電所」の記号と似ているから注意。見分けポイントは、灯台の記号には、灯台自身を表す黒い丸が中心にあることだよ。

道路の橋

- 学習レベル:★★☆【応用レベル】

- カテゴリー:交通・人工物

どんな場所?

川や谷、ほかの道路の上を車や人が渡るためにかけられた道のことだよ。長さが20メートル以上ある橋は、地図にしっかり描かれているんだ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜこの形なの?

これは、ふつうの道路の線と区別するために、橋の両はしがパカッと開いたような特別な形になっているんだ。「ここからここまでが橋だよ」というのが、ひと目でわかるようになっているんだね。

- 二本線の橋:車がたくさん通るような、広い道路にかかる橋だよ。

- 一本線の橋:人が歩く道や、車がやっと1台通れるような細い道にかかる橋なんだ。

それから、とっても長い橋の場合は、「まだまだ橋が続くよ」というしるしで、記号の両側に小さな黒丸がつくことがあるよ。

【先生からのひとことメモ】

電車が通る鉄道の橋は、これとはちがう形の記号だから、間違えないようにしようね。

自分のまちの川にかかっている橋は、どんな形で地図に描かれているかな?探してみると、いつも渡っている橋がもっと面白く見えてくるかもしれないよ!

三角点

- 学習レベル:★★☆【応用レベル】

- カテゴリー:その他

どんな場所?

地図を作るための、とっても重要な「目印」のことだよ。正確な場所(住所)と高さがきちんと測られていて、山の頂上や見晴らしのいい場所に置かれていることが多いんだ。

道路やダムを作るときにも、この三角点が基準になるんだよ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜ三角の形なの?

これは、「三角測量」という、地図を作るための昔からの技術がもとになっているんだ。

三角点と三角点を結んで大きな三角形をたくさん作って、それぞれの角度や長さを測ることで、土地の正確な形や広さを調べていたんだよ。だから、その測量の基準になる点、ということで三角形の記号が使われているんだ。

【先生からのひとことメモ】

地図では三角形の記号だけど、実際にその場所へ行ってみると、四角い石の柱が埋められているんだ。石のてっぺんには「+」のしるしが彫ってあって、その真ん中が本当の三角点の場所だよ。

昔の人は、この重たい石の柱を、けわしい山の頂上まで自分たちの力だけで運んで設置したんだ。すごいよね!

山のぼりをしたときにこの石を見つけたら、昔の人たちの頑張りを思い出してみてね!

史跡・名勝・天然記念物

- 学習レベル:★★☆【応用レベル】

- カテゴリー:その他

どんな場所?

昔のお城の跡(史跡)や、とても景色がきれいな庭園(名勝)、めずらしい植物や動物がいる場所(天然記念物)など、文化財として国が大切に守っている場所のことだよ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜこの形なの?

この記号は、とくに意味や由来はなくて、外国の地図記号を参考にして、昔の明治時代に記号の形が決められたと言われているよ。「茶畑」の地図記号と形が似ているけれど、大きさや間隔が違うんだ。史跡の記号は、茶畑の記号よりも丸い点が大きく太く書かれているよ。

【先生からのひとことメモ】

京都や奈良の地図を見ると、この記号がたくさん見つかるよ!自分のまちの近くにないか探してみよう。思いがけない場所に、すごい歴史が隠れているかもしれないね!

城跡

- 学習レベル:★★☆【応用レベル】

- カテゴリー:史跡

どんな場所?

お城があった場所のことだよ。「城跡」は、「じょうせき」とも読むよ。今も天守閣や櫓、石垣などが残っている場所はもちろん、それらがなくても、歴史的に有名な場所にはこの記号が使われるんだ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜお城の形なの?

この記号は、お城の形を、真上から見たときの設計図(どんなふうに建てるかを描いた図)をもとに作られたんだ。お城の建物が、一列にならんでいる様子をモデルにしているんだよ。

【先生からのひとことメモ】

日本全国に城跡はたくさんあるよ!今は建物がなくても、公園になっていることが多いんだ。地図でこの記号を見つけたら、昔どんなお殿様が住んでいて、どんなお城だったのか調べてみよう。タイムスリップした気分になれるかも!

都府県界(県境など)

- 学習レベル:★★☆【応用レベル】

- カテゴリー:境界

どんな場所?

「ここから東京都だよ」「ここからは神奈川県だよ」みたいに、「都」や「府」、「県」といった、大きなくくりの境目を示す線のことだよ。「県境」とも言うね。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜ長線と点の線なの?

この線は「一点鎖線」と呼ばれる線で、いろいろな境目の線の中で、国の次に大きくて重要な線だから、目立つように特別なデザインになっているんだよ。昔の「お城の殿様」が治めていた土地の境目がもとになっていることも多くて、とっても歴史のある大切な線なんだ。

【先生からのひとことメモ】

山の地図を見てみると、この都府県界が山の一番高い背骨の部分(尾根)にそって引かれていることがよくあるよ。川や山といった自然のものが、昔から人の暮らしの境目になっていたことがわかるね。

ただし、まちの人たちの話し合いでまだ場所がちゃんと決まっていない県境は、地図にはのっていないんだよ。

市区町村界

- 学習レベル:★★☆【応用レベル】

- カテゴリー:境界

どんな場所?

みんなが住んでいる「○○市」ととなりにある「△△町」の境目のように、市や区、町や村のおとなりさんとの境界線のことだよ。都府県界よりも、みんなの暮らしにもっと近い境目だね。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜ長線と二つの点の線なの?

この線は「二点鎖線」と呼ばれるんだ。「都府県界」の線は点がひとつだったけど、その次に大きな区切りだから、点がふたつになっているんだ。線の形で、境目の大きさの順番がわかるようにデザインされているんだね。

【先生からのひとことメモ】

まちを歩いていると、「ここから○○市」という看板を見かけることがあるよね。そこがまさに、この線が引かれている場所なんだ。

ただし、まちの人たちの話し合いでまだ場所がちゃんと決まっていない境目や、海の上の境目は、地図にはのっていないんだよ。

もし県境と市の境目が同じ場所だったら、もっと大切な県境の線が優先して描かれるから、この線は見えなくなるんだ。

【発展レベル】自由研究にも役立つ専門の地図記号の意味と由来

官公署

- 学習レベル:★☆☆【専門レベル】

- カテゴリー:公共のたてもの

どんな場所?

国や県が仕事をするための役所を、大きなグループ(種類)にまとめたものだよ。市役所・区役所や町村役場は官公署のグループの中のひとつ。裁判所や税務署も官公署だけれど、それぞれ専用の記号を使うよ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜこんなフシギな形なの?

この記号は、「公」という文字の古い形をもとにしていると言われているよ。

【先生からのひとことメモ】

「公(おおやけ)の施設」だから「公」の文字がもとになっているんだね。

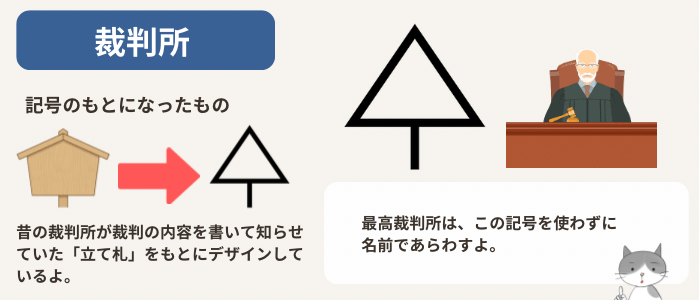

裁判所

- 学習レベル:★☆☆【専門レベル】

- カテゴリー:公共のたてもの

どんな場所?

人と人との争いごとや事件が起きたときに、法律という、みんなが守るルールにしたがって、正しい判断(どちらが正しいかを決めること)をするところだよ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜこの形なの?

この記号は、昔の「立てふだ」の形が元になっているんだ。昔の裁判所は、裁判の内容などを、大きな板(立てふだや高札:昔のお知らせ看板)に書いて、みんなにお知らせしていたんだよ。その立てふだが記号になったんだね。

【先生からのひとことメモ】

この記号は、高等裁判所や地方裁判所などを表しているよ。でも、一番えらい「最高裁判所」だけは特別で、この記号を使わず、地図に「最高裁判所」と名前だけが書かれているんだ。ぜひ地図帳で確かめてみてね!

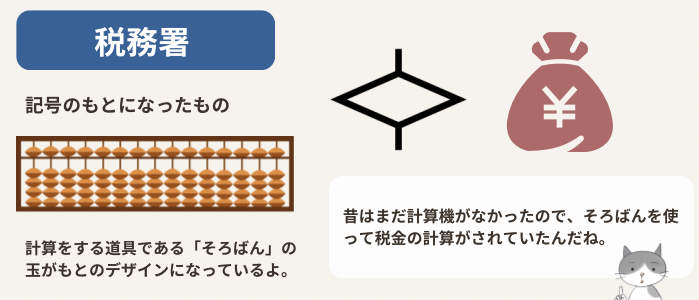

税務署

- 学習レベル:★☆☆【専門レベル】

- カテゴリー:公共のたてもの

どんな場所?

みんなや会社から「税金」を集める仕事をしている役所だよ。集められた税金は、道路を作ったり、みんなが安全に暮らすために使われるんだ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜそろばんの玉の形なの?

これは、昔の計算機である「そろばん」の玉の形が元になっているんだ。税金の計算をする場所、ということがひと目でわかるようにデザインされているんだね。

【先生からのひとことメモ】

みんなはそろばんを使ったことがあるかな?玉をはじいて計算する、昔の人の知恵が詰まった道具だよ。おじいちゃん、おばあちゃんに聞いてみると、使い方を教えてくれるかもしれないね!

保健所

- 学習レベル:★☆☆【専門レベル】

- カテゴリー:公共のたてもの

どんな場所?

みんなが病気にならないように、地域のみんなの健康を見守ってくれる場所だよ。赤ちゃんの健康診断をしたり、まちのお店が清潔かをチェックしたりして、みんなが元気に暮らせるように助けてくれるんだ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜこの形なの?

この記号は、「病院」の記号がもとになっているんだ。病院の十字マークの周りをぐるっと囲むことで、病院とはちがう「みんなの健康をしっかり守るぞ!」という気持ちを表しているんだよ。

【先生からのひとことメモ】

病院の記号と似ているけど、周りが囲まれているのが見分けるポイントだね。病院は病気になった後に行く場所だけど、保健所はみんなが病気になる前に守ってくれる、まちの健康のおまわりさんみたいな場所なんだ。

小さな出張所などにはこの記号は使われないよ。

油井・ガス井

- 学習レベル:★☆☆【専門レベル】

- カテゴリー:産業

どんな場所?

ガソリンのもとになる石油や、みんなのおうちで料理に使う天然ガスを、地面のずーっと深いところから掘り出している場所のことだよ。目印になるような建物がある場所に、この記号が使われるんだ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜこの形なの?

この記号は、石油やガスを掘るための「井戸」を、ま上から見た形がもとになっているんだ。地面の下にあるエネルギーというお宝を掘り出すための秘密基地みたいだね!

【先生からのひとことメモ】

「日本でも石油がとれるの!?」ってびっくりするよね。新潟県などの地図で見つけられるかもしれないよ。量は少ないけれど、わたしたちの国もエネルギーの資源を持っていることがわかる、とても大切な記号なんだ。

採鉱地

- 学習レベル:★☆☆【専門レベル】

- カテゴリー:産業

どんな場所?

地面の下から、石炭や金、せっかい石みたいな大切な石や金属(鉱物)を掘り出している場所、「鉱山」のことだよ。

記号の近くには、「せっかい」みたいに、そこで何を掘っているかがカタカナやひらがなで書いてあるんだ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜこの形なの?

これは、鉱山でかたい岩を掘るための道具「つるはし」を、2本交差させた(クロスさせた)形がもとになっているんだ。地面の中のお宝を掘り出す仕事の様子が伝わってくるね。

【先生からのひとことメモ】

警察署の「警棒」や消防署の「さすまた」と同じく、仕事で使う道具がもとになっている記号の仲間だね!

昔は日本のあちこちにあったけれど、今は数が少なくなっているんだ。

もし地図で(廃坑)と書かれたこの記号を見つけたら、それは「もう掘るのをやめた鉱山」だよ。昔どんなお宝が掘られていたのか調べてみるのも、面白い自由研究になるね!

坑口

- 学習レベル:★☆☆【専門レベル】

- カテゴリー:産業

どんな場所?

鉱山や炭鉱のトンネル(坑道)の入口のことだよ。

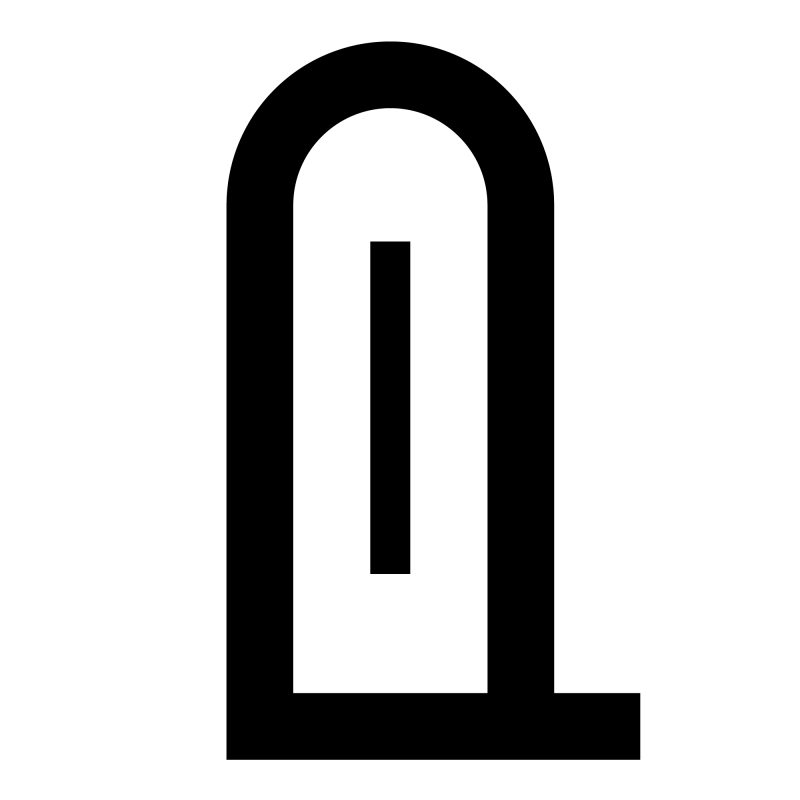

【なるほど!由来のヒミツ】なぜトンネルの形なの?

この記号は、山に掘られたトンネルの入口の形をそのまま半円で記号にしたものなんだ。

【先生からのひとことメモ】

「採鉱地」のつるはしマークと一緒に使われることが多いよ。「採鉱地」が鉱山全体を表すのに対して、「坑口」はその入口の場所をピンポイントで示しているんだ。

特殊鉄道

- 学習レベル:★☆☆【専門レベル】

- カテゴリー:交通

どんな場所?

みんなが乗る電車とはちょっとちがって、荷物(貨物)を運ぶためなど、特別な目的で使われる専用の鉄道のことだよ。

例えば、工場の中だけで使われる線路や、山で掘った石を工場まで運ぶための線路なんかがこれにあたるんだ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜこの形なの?

この記号も、もちろん線路をま上から見た形がもとになっているよ。でも、ふつうの鉄道の記号よりも、少しだけ線が細く描かれているんだ。「みんなが乗る電車とはちょっとちがう、特別な線路だよ」ということを、線の太さを変えて教えてくれているんだね。

【先生からのひとことメモ】

工場や「採石地」の記号の近くで見つけられるかもしれない、ちょっぴりレアな記号だよ。

みんなが乗ることはできないけれど、日本の「ものづくり」を陰で支えている、とっても大事な鉄道なんだ。

水上・海上交通(船の航路)

- 学習レベル:★☆☆【専門レベル】

- カテゴリー:交通

どんな場所?

川や海の上を、人や車を乗せて定期的に行き来する船の通り道(航路)のことだよ。向こう岸まで人を運ぶ「渡し船」や、車ごと乗れる「フェリー」などがこの記号で表されるんだ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜ船と点線なの?

この記号は、船をま上から見た形と、船が水の上を進んだ跡を表す点線でできているんだ。とっても分かりやすいデザインだね!

昔は人だけを運ぶ船と、車も運ぶフェリーで記号が分かれていたけど、今はこのひとつの記号にまとめられているんだよ。

【先生からのひとことメモ】

橋がたくさんできる前は、川を渡るための渡し船が日本中にたくさんあったんだ。だから、古い地図を見るとこの記号がいっぱい見つかるかもしれないね。

船に乗って景色を楽しむ「遊覧船」みたいに、出発した場所にそのまま戻ってくる船の航路は、地図には描かれないんだ。

記念碑

- 学習レベル:★☆☆【専門レベル】

- カテゴリー:史跡

どんな場所?

歴史的な出来事や、その土地のすごい人物を忘れないように建てられた石碑(石に文字を彫ったもの)やモニュメントがある場所だよ。公園や広場、お寺や神社の中で見かけることが多いね。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜ石碑の形なの?

この記号は、石でできた記念碑の形を正面から見たようすと、その影がデザインのもとになっているよ。昔の出来事を未来に伝えるための、大切な目印なんだね。特に有名なものは、名前も一緒に書かれているよ。

【先生からのひとことメモ】

「史跡」の記号は場所全体を示すけど、この「記念碑」の記号は石碑そのものを指しているんだ。自分のまちにどんな記念碑があるか探してみると、その土地の知らなかった歴史がわかって、面白い自由研究になるよ!

噴火口・噴気口

- 学習レベル:★☆☆【専門レベル】

- カテゴリー:自然

どんな場所?

火山のてっぺんにある、マグマや火山ガスが出てくる穴(噴火口)や、地面から熱い蒸気やガスが噴き出している場所(噴気口)のことだよ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜこの形なの?

これは、火山の噴火口を真上から見た形が元になっているんだ。噴火口の周りの輪と、そこからモクモクと煙が出ている様子を点で表しているんだよ。

【先生からのひとことメモ】

温泉の記号と似ているけど、温泉は湯気が3本線、こちらは噴火口の輪があって、煙を表す線が5本あるのが違いだね。富士山や阿蘇山など、日本の火山の地図で探してみよう!

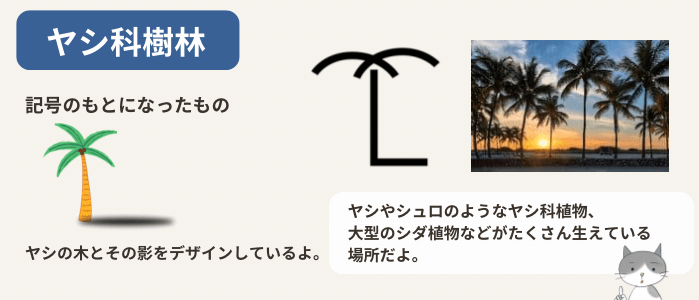

ヤシ科樹林

- 学習レベル:★☆☆【専門レベル】

- カテゴリー:土地の利用

どんな場所?

ヤシやシュロのようなヤシ科植物、大型のシダ植物などの南国で見られる木がたくさん生えている場所だよ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜヤシの木の形なの?

ヤシの木を横から見た形とその影が記号のモデルになっているよ。太陽の光をいっぱいにあびようと広がっている様子が伝わってくるね。

【先生からのひとことメモ】

この記号を地図で見つけたら、そこはきっと沖縄や九州の南部のような、暖かい地域だということがわかるよ。

ハイマツ地

- 学習レベル:★☆☆【専門レベル】

- カテゴリー:土地の利用

どんな場所?

とっても高い山のてっぺんの近くに生えている、「ハイマツ」っていう背の低い松の木が、すきまなくぎっしり生えている場所のことだよ。強い風や雪にも負けないように、地面をはうように広がって生きているんだ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜこの形なの?

この記号は、ハイマツの木の様子をそのまま形にしたデザインなんだ。

ふつうの松の木(針葉樹林)の記号が上にピンと立っているのに対して、ハイマツは地面を「はう」ように生えているから、記号もねそべったような形になっているんだよ。植物の生き方まで表すなんて、すごいアイデアだよね!

【先生からのひとことメモ】

登山をする人が使うような詳しい地図じゃないと、なかなかお目にかかれないレアな記号だよ。

この記号がある場所は、これより高い場所ではもう木が育てない「森林限界」という特別な場所なんだ。日本アルプスみたいな高い山の地図で探してみよう!

笹地

- 学習レベル:★☆☆【専門レベル】

- カテゴリー:土地の利用

どんな場所?

笹や背の低い竹(篠竹)が、地面を隠すようにすきまなく、一面に生えしげっている場所のことだよ。高原や山の斜面などで見られるんだ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜこの形なの?

この記号は、「竹林」の記号ととってもよく似ているね!

竹林の記号には竹の影を表す線があるけど、この「笹地」にはないんだ。影がないことで、竹林よりも背が低い笹の様子を表しているんだよ。

【先生からのひとことメモ】

竹林と笹地、記号は似ているけど、影の線があるかどうかで見分けよう!「背が高くて影ができるのが竹林、背が低いのが笹地」と覚えるといいね。

山の中で、この笹の中をかき分けて進むことを「笹こぎ」って言うんだ。登山では結構たいへんなんだよ!

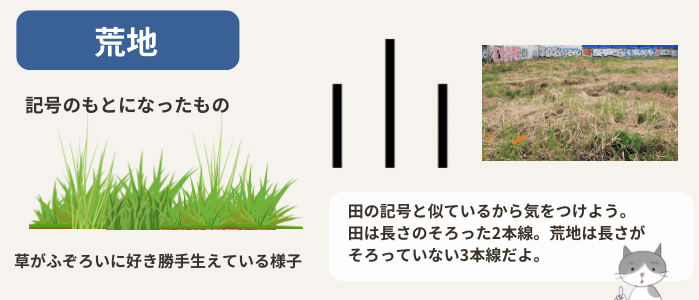

荒地

- 学習レベル:★☆☆【専門レベル】

- カテゴリー:土地の利用

どんな場所?

作物を育てたり、人が住んだりしておらず、あまり手入れされていない土地のことだよ。雑草や背の低い木などがまばらに生えている場所を表すんだ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜこの形なの?

この記号は、雑草が生えている様子を表しているんだ。複数の小さな「草」のような記号がちらばった形だね。

【先生からのひとことメモ】

田の記号と似ているから注意しよう。田は線が2本だけど、荒地は3本なんだ。田は稲を刈り取った様子だったから、長さもそろっていたけれど、荒地は草が好き勝手に生えている様子だから、長さがそろっていないのも見分けポイントだよ。

水準点

- 学習レベル:★☆☆【専門レベル】

- カテゴリー:その他

どんな場所?

これも地図を作るための目印だけど、こちらは土地の「高さ(標高)」を正確に測るための基準になる点のことだよ。

日本の土地の高さは、海の水面の高さ(平均海面)を基準にして決められているんだ。そのための大切な目印なんだね。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜこの形なの?

この記号は、水準点の場所に置かれている「標石」という石のしるしを、ま上から見た形を記号にしたものなんだ。四角い石の真ん中に「ここが基準の点だよ」という大切な点があるのを表しているんだね。

【先生からのひとことメモ】

「三角点」が場所と高さの両方の基準なのに対して、この「水準点」は「高さ」を専門に測るための目印なんだ。

道路わきの歩道を歩いていると、たまに「水準点」と書かれたマンホールみたいなフタや石のしるしがあるから、足元を見ながら歩いてみると発見できるかもしれないよ!

電子基準点

- 学習レベル:★☆☆【専門レベル】

- カテゴリー:その他

どんな場所?

宇宙を飛んでいる人工衛星(GPS衛星)からの電波を24時間ずっとキャッチして、地面が少しでも動いていないかを見張っている、ハイテクな場所だよ。

地震で地面がどれくらい動いたか調べたり、火山が活動していないか見守ったりして、日本の安全を守るための重要な施設なんだ。

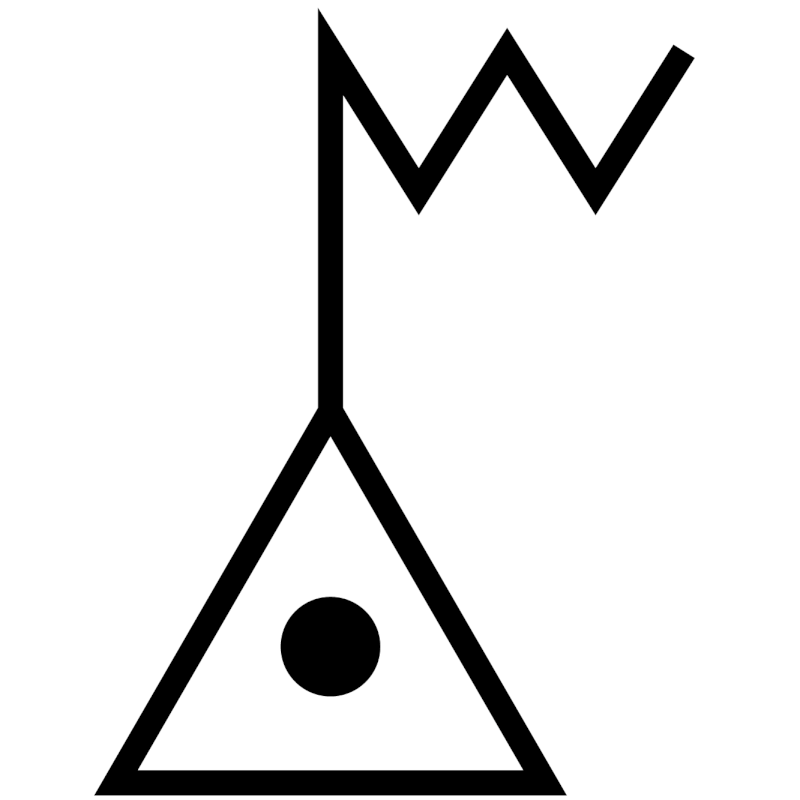

【なるほど!由来のヒミツ】なぜこの形なの?

このカッコいい記号は、「三角点」の記号と、「電波塔」の記号を合体させて作られたんだ。

真ん中の△は、「ここは正確な場所の基準だよ」という三角点と同じ意味。

周りのトゲトゲは、「宇宙からの電波をキャッチしているよ」という電波塔のような意味があるんだ。

つまり、「電波を使って場所を測るハイテクな目印」ってことが、ひと目でわかるようになっているんだね!

【先生からのひとことメモ】

実際の「電子基準点」は、高さ5メートルくらいの白くてピカピカした柱の姿をしているんだ。学校や公園の隅っこに立っていることもあるから、探してみよう。

三角点や水準点とちがって、機械が自動で24時間ずっと見張ってくれているんだ。君のまちにも、宇宙とつながる秘密基地があるかもしれないね!

自然災害伝承碑

- 学習レベル:★☆☆【専門レベル】

- カテゴリー:史跡・防災

どんな場所?

昔この場所で起きた、津波や洪水、土砂くずれみたいな自然の災害のことを忘れないように、「未来の人たちが同じ目にあわないでね」という願いをこめて建てられた、石の碑やモニュメントがある場所のことだよ。

【なるほど!由来のヒミツ】なぜこの形なの?

この記号は、「記念碑」の記号が変身した姿なんだ。石の碑を表す形の中に、教えを刻んだ文字(碑文)をイメージした縦の線が入っているんだよ。「ここであったことを、しっかり読んで伝えていってね」というメッセージがこめられているんだね。

【先生からのひとことメモ】

この地図記号は、みんなの防災の気持ちを高めるために、2019年にできたばかりの、とっても新しくて大切な記号なんだ。記念碑の記号よりも少しだけ大きく描かれていて(1.5倍)、目立つようになっているよ。

自分のまちのハザードマップ(災害の危険な場所を示した地図)と一緒にこの記号を探してみよう。そこには、ご先祖様たちが残してくれた、命を守るためのヒントが隠されているはずだよ。

【おさらい】間違えやすい似ている地図記号

似ていて間違えやすい地図記号をおさらいしよう。

市役所・町村役場

市役所は二重丸、町村役場は一重丸。

「市の方が大きな範囲を担当するので、丸も二重」と覚えよう。

警察署・交番

交番(×)→ 警察署(×を○で囲んだ形)

「署の方が大きな組織なので、○で囲まれている」と覚えよう。

小中学校・高等学校

小中学校(文)→ 高等学校(文を○で囲んだ形)

「高校の方が上級学校なので、○で囲まれている」と覚えよう。

漁港・港湾

漁港(シンプルな錨)→港湾(横棒付きの錨)

「港湾の方が大きな船や国際的な取引を扱う重要な港なので、横棒が追加されている」と覚えよう。

それぞれのペアで、より大きな規模や範囲、重要度の高い機関の方が、記号にも「何かが追加されている」と覚えよう。二重丸だったり、○で囲まれていたり、横棒が付いていたりするよ。

発電所と灯台

灯台は、真ん中に灯台自身を表す黒丸があるよ。そして発電所には、作られた電気が通るための回路を表す線が両側にあるね。

高塔と煙突

高塔を煙突と間違えてしまいやすいよ。高塔の四隅にある短い棒は、塔を支えている4本足。煙突にはないものだよね。

高塔と油井・ガス井

似ているけれど、油井・ガス井の記号は、井戸をデザインした記号だから、漢字の「井」になっていることを覚えておこう。

病院と保健所

どちらも十字マークがあるから間違えやすいよ。病院は、赤十字のマークと日本軍の衛生隊のマークが組み合わさって出来ているよね。それに対して、保健所は病院の十字マークを○で囲んだ形になっているのが見分けポイントだね。

茶畑と史跡・名勝・天然記念物

これはまるで激ムズの間違い探しレベルだね。

この2つは、並べてみると史跡・名勝・天然記念物の方が一回り丸が大きいところが見分けポイントだよ。片方だけを見ただけでは、見分けるのは難しいかもしれないね。

記念碑と自然災害伝承碑

2つを並べてみると、自然災害伝承碑の方が少し大きく太くなっているよ。一番の違いは、石碑に書かれた碑文を表す棒があるかないかだね。

田と荒地

![]()

似ているけれど、田の記号は長さがそろっている。これは、稲を刈ったあとの株の切り口がまっすぐだから。

それに比べて、荒地は色々な草が好き勝手に生えている様子だから、長さがふぞろいなんだよ。

笹地と竹林

この2つの大きな違いは、影があるかないか。竹の方が大きくて背が高いから、影があると覚えよう。

煙突と噴火口・噴気口

どちらも煙があるから間違えやすいね。

煙突は建物だから、影があると覚えよう。

自由研究のヒント|使われなくなった地図記号について調べよう

地図記号にも、時代と一緒にお仕事を引退した「昔の記号」たちがいるんだ。

なぜ彼らは使われなくなったんだろう?

その理由を探ると、昔の人々の暮らしや、日本の社会がどう変わってきたのかが見えてくるよ。

古い地図を手に入れて、今の地図と見比べる自由研究は、最高の宝探しになるね!

※ここで紹介するのは、みんなが一番よく使う、まちの詳しい地図(2万5000分の1地形図)を作る時のルールブックからは引退した記号たちなんだ。

もしかしたら、もっと日本全体を表すような大きな地図では、まだ現役で活躍している記号もあるかもしれないよ。

2万5000分の1地形図で使われなくなったおもな記号

| 記号 | もとになったもの | 使われなくなった年 | 使われなくなった理由など |

|---|---|---|---|

古戦場 | 交差させた日本刀 | 昭和35年 | 「史跡・名勝・天然記念物」の記号で表す |

牧場 | くつわ(馬の口にくわえさせる用具) | 昭和40年 | 代わりに施設の名称を文字で表記 |

塩田 | 塩田を上から見た様子 | 昭和61年 | 時代の流れにより塩田があまり見られなくなったから |

電報・電話局 | 電報(Telegraph)と電話(Telephone)の頭文字である2つの「T」を丸で囲んで図案化 | 昭和61年 | 電信電話公社の民営化 |

工場 | 機械の歯車 | 平成25年 | 代わりに施設の名称を文字で表記 |

重要港 | 錨の形 | 平成25年 | 「港湾」の記号で表す |

起重機(クレーン) | クレーンをもとにデザイン | 平成25年 | 施設の多様化や機能の分散が進み、地図記号だけでは十分な情報提供が難しくなった |

検察庁 | 裁判所の記号を黒く塗りつぶすことで区別した | ※詳細な情報なし(情報求む) | 「官公署」の記号で表す |

自衛隊関係施設 | 旗をデザイン。中央の横線は陸上・海上・航空の3隊が統一された象徴 | 平成25年 | 地図上では駐屯地などの名称だけが文字で記されるように。 防衛省や防衛大学校は「官公署」の記号で表示される場合もある |

都道府県庁 | 市役所の記号と区別するために、縦につぶしたような形に | 平成25年 | 47か所しかないため、個別の記号を掲載するよりも文字で表記する方が効率的であると判断されたため |

気象台 | ロビンソン風速計を横から見た形 | 平成25年 | 気象業務の集約化や測候所の無人化 地名や文字での表記 |

森林管理署 | 漢字の「木」 | 平成25年 | 「官公署」の記号で表す |

桑畑 | 桑の木が枝分かれして葉がしげっている様子とその影 | 平成25年 | カイコを育てる仕事をする人が減ってきたため |

その他の樹木畑 | 木を真上から見た形 | 平成25年 | 「畑」の記号で表す |

樹木に囲まれた居住地 | 平成25年 | 代わりに施設の名称を文字で表記 | |

採石地 | 石切り場と崖 | 平成25年 | 代わりに施設の名称を文字で表記 |

銀行 | 江戸時代の両替商が使用していた「分銅(ぶんどう)」の形 | 平成30年 | 代わりに施設の名称を文字で表記 |

チャレンジ|新しい地図記号を作ってみよう!

科学や技術はどんどん進歩していく中、これからの未来、ぼくらのまちには、今はない新しい施設がたくさんできるかもしれないね。

- 「ドローン宅配の基地」

- 「自動運転バスの停留所」

- 「宇宙エレベーターの駅」

もし君が地図記号をデザインするなら、どのような形を考えるかな?

その形の由来や理由も一緒に考えることで、記号が持つ意味の深さをより理解できるよ!

運営者情報

檜垣 由美子(ゆみねこ)

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。 ※サイト全体の運営実績についてはこちらにまとめています。

すごかったです