ベートーヴェン「交響曲第5番ハ短調(運命)」テスト対策ポイント

中学音楽ベートーヴェンの「交響曲第5番ハ短調ー運命」の定期テストで80%以上得点するためにおさえるポイントを紹介します。

「運命」のテスト練習問題のページもあるので、ぜひチャレンジしてみてね。

目次【本記事の内容】

- 1.基本情報

- 2.ベートーヴェンについて

- 3.曲についてのポイント

- 3.まとめ

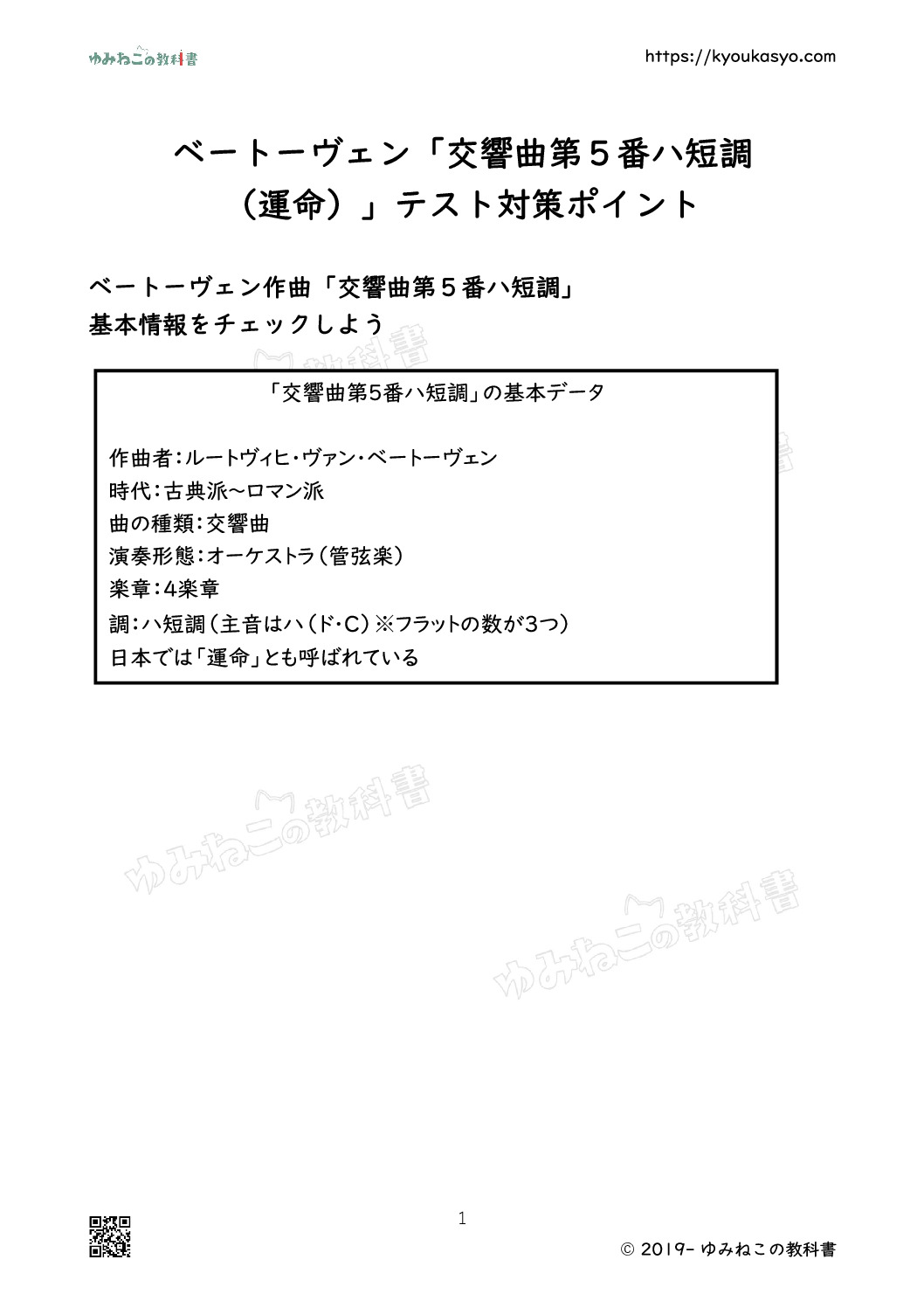

ベートーヴェン作曲

「交響曲第5番ハ短調」

基本情報をチェックしよう

時代:古典派〜ロマン派

曲の種類:交響曲

演奏形態:オーケストラ(管弦楽)

楽章:4楽章

調:ハ短調(主音はハ(ド・C)※フラットの数が3つ)

日本では「運命」とも呼ばれている

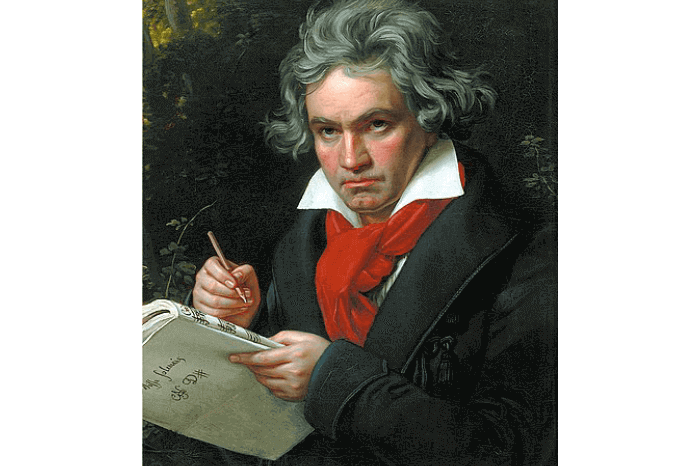

「交響曲第5番ハ短調」の作曲者

ベートーヴェンについて覚えよう

厳しい父のもとで音楽指導を受ける

「交響曲第5番ハ短調」を作曲したのは、ベートーヴェン。

正式な名前は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンというよ。

ベートーヴェンはドイツのボンで生まれたよ。

お父さんは、宮廷に使える音楽家。

ベートーヴェンは、お父さんから音楽の指導を受けたんだ。

ベートーヴェンのお父さんは、お酒が好きでお金をドンドン使ってしまう人で、家族はお金に苦労していたんだって。

それで、ピアノの才能があるベートーヴェンに期待して、お父さんはとても厳しくベートーヴェンを指導したんだって・・・。

まるで虐待のようだった、とも言われているよ。

音楽の中心地、ウィーンへ

ベートーヴェンは、21歳の時にオーストリアのウィーンへ移り住んだよ。

なぜなら、あの有名なモーツァルトも活躍しているウィーンはそのころの音楽の中心地だったから。

難聴に絶望する

ウィーンでピアノ演奏や作曲活動を頑張っていたベートーヴェンに、とても残酷な試練が待ち受けていたんだ。

ベートーヴェンが20代後半のころ、なんと耳に異常を感じ初めて、とうとう28歳のころには最高度難聴者※(耳元で話をされても、聞き取れないくらい)になってしまったよ・・・。

※ベートーヴェンの難聴の程度は、色々な説があるよ。

・・・・!

音楽家なのに、耳が聞こえなくなるなんて・・・

そうだね。

サッカー選手が事故で足を切断してしまうとか・・

画家なのに、目が見えなくなってしまうとか・・

おきかえて想像してみると、ものすごい絶望だっただろうね・・。

あまりの辛さに、ベートーヴェンは自殺も考えた頃があったと言われているよ。

芸術のために乗り越える

でも、ベートーヴェンは諦めなかったよ。

ピアニストとしての活動は難しくても、作曲家として芸術の道を進み続けることを決意したんだ。

すでに、ベートーヴェンの頭の中には、楽器それぞれの音色がインプットされていたんだ。

ベートーヴェンは、頭の中で音楽を鳴らして、曲を生み出しつづけたんだよ。

ベートーヴェンの作品について

こうしてベートーヴェンが生み出した作品は素晴らしいものばかりなんだ。

ベートーヴェンが作曲した交響曲とピアノソナタ、それぞれの数について問題が出た学校があるよ!

交響曲は9曲、ピアノソナタは32曲ということを覚えておこう。

それぞれの有名な作品について問われる学校もあるので、赤い文字のものだけでも覚えておくと安心だよ。

9曲の交響曲

ベートーヴェンが作曲した交響曲は、全部で9曲。

有名なのは、

交響曲第3番「英雄」

・・ナポレオンのことを讃える曲として作曲したよ。

交響曲第5番「運命」

・・今回学習する曲だね。

交響曲第6番「田園」

・・ベートーヴェンが唯一、自分で名前をつけた交響曲。ベートーヴェンが好きだった田舎での思い出を表現していると言われているよ。

ディズニー作品「ファンタジア」でもこの作品が使われているよ。

交響曲第7番・・

「のだめカンタービレ」のメインテーマで使われるようになって、日本での知名度が上がったよ。

交響曲第9番「合唱」・・

「歓喜の歌」「第九」とも呼ばれるよ。一番有名な作品といっても良いくらいの傑作で、名前のとおりオーケストラ演奏と、独唱・合唱が組み合わさった作品。日本では、年末によく演奏されるよ。

ベートーヴェンは、交響曲10番を作曲途中に亡くなってしまったんだ。

だから、第九がベートーヴェン最後の交響曲となったよ。

32曲のピアノソナタ

ピアノソナタとは、この後解説する「ソナタ形式」で作られているピアノのための作品。

ベートーヴェンは、全部で32曲のピアノソナタを残しているよ。

特に有名なのは、

ピアノソナタ8番「悲愴」

・・ベートーヴェンが名前を付けたという説もある。

ピアノソナタ14番「月光」

・・ベートーヴェンが愛した女性に贈った曲と言われているよ。

ピアノソナタ15番「田園」

ピアノソナタ17番「テンペスト」

・・テンペストは、「嵐」という意味。

ピアノソナタ21番「ワルトシュタイン」

・・ワルトシュタイン伯爵に贈った曲。

ピアノソナタ23番「熱情」

・・交響曲運命と同じ動機が使われているよ。

ピアノソナタ26番「告別」

・・ベートーヴェンが名前を付けた曲。大切な友人のルドルフ大公との別れと再会がテーマになっているよ。

この中で、「悲愴」「月光」「熱情」は、ベートーヴェンの3大ピアノソナタと呼ばれているよ。

ベートーヴェンの活躍した音楽的時代

ベートーヴェンが活躍した時期は、音楽的時代でいうと「古典派」から「ロマン派」にかけてなんだ。

「古典派」には、他にモーツァルト、「ロマン派」には他にショパンなどが活躍しているよ。

ベートーヴェンと同じ時代にウィーンで活躍した作曲家は?という問題が出た学校があるよ。

答えは、モーツァルトだね。

この古典派〜ロマン派は、日本でいうと江戸時代にあたるんだ。

「交響曲第5番ハ短調」が作曲されたころは、ちょうど日本で本居宣長が「古事記伝」を完成させたころだよ。

「交響曲第5番ハ短調」

曲について覚えるべきポイント

曲の種類と演奏形態

曲には、ピアノで弾くための曲とか、バイオリンで弾くための曲とか色々種類があるね。

「交響曲第5番ハ短調」は、その題名のとおり「交響曲」という種類で、これは「オーケストラのための大規模な楽曲」のことなんだ。

オーケストラとは?

オーケストラは、「管弦楽」のことで、「管楽器」や「弦楽器」「打楽器」「鍵盤楽器」「電気楽器」などの楽器で演奏されるよ。

室内オーケストラなどは1声部が1人、つまりそれぞれの楽器が1人ずつだったりするのに対して、オーケストラはそれぞれの楽器が複数の人で演奏されるんだよ。

オーケストラの演奏を見たことがあるかな?

中には1人で演奏している楽器もあるけど、バイオリンなんかは、たくさんの人が一緒に演奏しているよね。

交響曲が「オーケストラのための大規模な楽曲」なんだから、演奏形態はもちろん「オーケストラ」だね。

全部で4楽章

「交響曲第5番ハ短調」は、全部で4つの楽章で作られているよ。

学校の授業で鑑賞する、一番有名な「タタタターン」が使われているのは第一楽章。

第一楽章は、ソナタ形式で書かれているよ。

ソナタ形式とは(テストで良く出る!)

提示部、展開部、再現部、コーダの4つのまとまりをもつ曲の形式のこと。

たとえば、交響曲第5番ハ短調の有名な「タタタターン」で考えてみよう。

提示部・・「タタタターン」が初登場!

展開部・・「タタタターン」がちょっと変身していくよ!

再現部・・もとの「タタタターン」がまた登場!

コーダ・・最後の締めくくり!フィナーレ。

この「提示部」「展開部」「再現部」「コーダ」という言葉と、順番は絶対に覚えておこう!

調について

「交響曲第5番ハ短調」は、その名前のとおり「ハ短調」の曲。

主音は「ハ」(ドレミでいうと「ド」、ABCでいうと「C」)。

短調なので、少し暗いイメージがあるね。

フラットは「ロ」「ホ」「イ」の3つにつくよ。

つまり、「ハ 二 ♭ホ ヘ ト ♭イ ♭ロ ハ」という音階をもとにして作られている曲だね。

動機について(良く出る)

「動機」というのは、「行動するきっかけ」という意味があるね。

「なんでそうしたかったの?動機は?」なんていうように使うよね。

音楽では、旋律(メロディー)のもとになる最も小さなまとまりのことを、動機と呼ぶんだ。

その曲のメロディーのきっかけ、というところかな。

「交響曲第5番ハ短調」のメロディーは、あの有名な「タタタターン」がもとになっているよね。

この「タタタターン」が、最も小さなまとまりである「動機」なんだよ。

このメロディ、何を表しているの?という質問に、

ベートーヴェンが

運命はこのように扉をたたくのだ

と、答えたというエピソードがあるんだ。(諸説あり)

このことから、交響曲第5番ハ短調を「運命」と呼ぶことがあるよ。

この「動機」という言葉は、テストで必ず出ると言ってもいいくらい だよ。

絶対に漢字で書けるようにしておこう!

「交響曲第5番ハ短調」

テスト対策ポイントまとめ

- 作曲者はルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン

- ベートーヴェンの活躍した音楽的時代は「古典派」から「ロマン派」

- ベートーベンが活躍した時代は、日本でいうと江戸時代にあたる。

- 「交響曲第5番ハ短調」が作曲されたころ、日本では本居宣長が古事記伝を完成させた。

- ベートーヴェンはドイツのボンで生まれ、21歳のときにウィーンへ移り住んだ。

- ベートーヴェンの父は宮廷の音楽家

- ベートーベンは難聴を患い、ほとんど聴力を失ったと言われている

- ベートーヴェンは9曲の交響曲、32曲のピアノソナタを残している。

- 交響曲とは、オーケストラのための大規模な楽曲のこと。

- 「交響曲第5番ハ短調」は、全部で4楽章からなる。

- 授業で鑑賞したのは、第一楽章。

- 第一楽章はソナタ形式で書かれている。

- ソナタ形式とは、提示部、展開部、再現部、コーダの4つのまとまりをもつ形式のこと。

- 動機とは、旋律のもととなる最も小さなまとまりのこと。

ここまで学習できたら、「運命」のテスト練習問題にチャレンジしてみよう!

運営者情報

ゆみねこ

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。

-

-

それな

-

-

いいね

-

これからテストなので役立ちます。

ありがとうございます! -

・古典派時代は演奏を聞く場が次第に○○へ開かれた。

・悲愴の楽章について、それぞれの楽章に○○がつけられている。

最後に交響曲第5番の大きな特徴3つ教えてください!!テストの過去問題に出たんですが全く歯がたちませんでした。何個も質問すみません。 -

大変助かりました!!

-

レポートをまとめるのに、とても役立ちました。

一つ質問です。この曲には、前奏がありませんなぜですか?

できれば答えてくれると嬉しいです。お願いします‼ -

わかりやすい!テスト勉強に役立てるわ

-

これでテストeasy

-

これからテストだから分かりやすかった!テスト前にちょうどいい!

いいね