十七条の憲法とは(原文・現代語訳・内容)わかりやすく解説

「十七条の憲法」とは?

聖徳太子が作った十七条の憲法とは何かを小学生向けに簡単にわかりやすく解説。

十七条の憲法の内容と目的は?

十七条の憲法の原文はもちろん、すべての現代語訳も確認できるよ。

目次【本記事の内容】

十七条の憲法とは

「十七条の憲法」の読み方は、「じゅうしちじょうのけんぽう」。

17の条文(ルールの内容をつたえる文のこと)でできている憲法なんだ。

「十七条の憲法」をヒトコトでいうと?

ザックリいうと飛鳥時代の朝廷ではたらく役人たちの心がまえをまとめたもの。聖徳太子が作ったとされる。

「憲法」とは?

憲法とは、カンタンに言うと「基本となるきまり」のことだよ。

とくに、国民や国をまとめるために、一番基本になるきまりとして作られるんだ。

「十七条の憲法」はいつ作られたの?

作った人は?

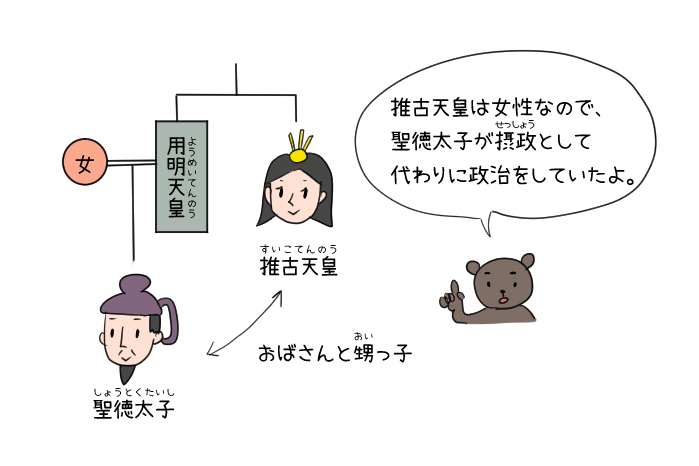

十七条の憲法は、604年の飛鳥時代に推古天皇の摂政の聖徳太子が作ったとされているよ。

摂政というのは、天皇の代わりに政治をする役のことだよ。

天皇がまだ子供だったり、女性だったりすると、摂政が代わりに政治を行ってサポートしたんだ。

推古天皇は女性の天皇だったので、推古天皇の甥っ子の聖徳太子が摂政になったんだよ。

ちなみに、「作ったとされている」と書いたように、本当に聖徳太子が十七条の憲法を作ったのかどうかの証拠はないんだ。

聖徳太子は「すばらしい人物」としてとても人気だったので、他の人がした事まで「聖徳太子のお手柄」にされてしまった可能性もあるんだって。

学校の教科書では聖徳太子が作ったと学習するけれど、「実は他の人が作ったもの」だとか、「実は作るときに協力しただけ」など、今は色々な説もあるよ。

十七条の憲法を作った目的

聖徳太子が十七条の憲法を作った目的は、大きく3つあると考えられているよ。

十七条の憲法の目的を簡単に説明するよ。

①中国と対等になるため

この時代のころは、中国は日本よりもすすんだ文化を持っている「大国」だったんだ。

ここでいう「大国」は、まわりの国に比べて力が強いとか、文化がすすんでいるという意味だよ。

聖徳太子は、中国のすすんだ文化を勉強して日本にも取り入れることで、日本も「中国に対抗できる」ような国になることを目指したよ。

そのためには、日本から中国へお使いを行かせて勉強させたりする必要があるよね。

それには、日本が「ちゃんとした国」だと中国に認めてもらう必要があるんだ。

「ちゃんとした国かどうか」は、「国の基本となるきまり」があるかどうかが、ひとつのポイントだったんだよ。

そこで、聖徳太子は仏教などの教えを参考にして、「国をまとめるための基本となるきまり」になる十七条の憲法を作ったんだ。

②朝廷で働く役人たちをまとめるため

このころは、その地域で、大きな財力や勢力をもつ一族のこと。豪族たちがどんどん力をつけていた時代。

※背景に色のついている言葉は、クリック(タップ)すると言葉のくわしい意味が表示されるよ。

力をつけた豪族たちは、お互いに争ったりすることも多かったし、朝廷で力を持とうとする者もいたりしたんだ。

力を持った豪族の出身というだけで、朝廷でも高い位の仕事につけたりしてしまっていたんだよ。

聖徳太子は、決まった豪族ばかりが力を持たないように、「力のある豪族出身かどうか」ではなく、「才能があるかどうか」で働く人を選ぼうと考えたんだ。

そのために「冠位十二階」というルールも作っているよ。「冠位十二階」については、飛鳥時代の解説ページでくわしく解説しているよ。

でも、そうすると色々な豪族出身の人が一緒に朝廷で仕事をすることになるよね。

意見のあわない豪族同士で争いがおこったりすると大変だね。

そこで、争いが起きないように「朝廷で働く役人の心がまえ」を作ることにしたんだ。

つまり「十七条の憲法」は、朝廷で働く役人たちが守るべきルールの役割だった、ということだね。

学校でも、クラスのみんなが仲良く過ごして良いクラスになるように、クラスごとに「クラスの目標」みたいなのを決めたりするよね。

それと同じイメージかな。

③天皇中心の政治をおこなうため

力をつけた豪族の中には、自分を中心に政治でも勝手なことをしてしまうものもいたんだ。

そこで、聖徳太子は十七条の憲法に「天皇の命令は守らなくてはならない」というルールを入れたんだ。

豪族の力をおさえて、天皇を中心とした政治ができるようにしたんだね。

十七条の憲法 内容

十七条の憲法とはどんな内容なのか、「17個のきまり」の内容を全部、わかりやすい言葉で紹介するよ。

実際に書いてある通りの言葉も「原文」として紹介しているので、参考にしてね。

第一条 「争うことはやめて、みんなで協力をしよう」

和を以て貴しとなす

豪族同士で争うことが多かったからね。ケンカはやめて、みんなで協力したほうが日本の政治は良くなるよね。

国の政治を良いものにするためには、仲良くすることが大切だ、と言っているんだね。

※和=なかよくすることだね。

※貴し=「貴重」で使われるように、大切なもの、という意味だよ。

第二条 「仏教を深く信じましょう」

篤く三宝を敬え

日本に仏教が伝わったのは538年ごろ。もともとは神道といって「神様」を信じていたんだよ。

仏教が伝わっても、「神様以外を信じるなんて!」と反対する人も多かった。

でも聖徳太子は仏教を取り入れることには賛成だったし、仏教を信じることで人々が幸せになり、平和に過ごせると考えていたよ。

だから、「仏教を信じよう」というきまりを入れたんだね。

※篤く=深くという意味だよ。

※三宝=①「仏様」と②「仏様の教え」と③「仏教を伝える僧」の「3つの宝」のことだよ。それぞれを1字で表して「仏・法・僧」というよ。

第三条 「天皇の命令は必ず守ること」

詔を承けては必ず謹め

力をつけた豪族が朝廷でも偉くなって勝手なことをしたりしてしまっていた。

そこで聖徳太子は「天皇を中心とした政治」にするために、「天皇の命令を守る」というきまりを作って豪族の力をおさえようとしたんだね。

※詔=天皇の命令のことだよ。

※承けては=「承知しました」という言葉があるように、命令をうけるという意味で使われているね。

※謹め=謹むというのは、おとなしく控えめにするという意味だよ。天皇の命令に逆らわず守りなさい、という意味で使われているんだね。

第四条 「役人たちは、礼儀正しくすること」

群卿百寮、礼を以て本となせ

役人というのは、朝廷で働く人たちのことだよ。

国を治めるには、朝廷は国の人々に信じてもらえるように、きちんとしていなくてはならないよね。

朝廷の役人がきちんと礼儀正しくしていれば、自然と国はまとまっていくと聖徳太子は考えていたんだね。

※群卿と百寮というのは、朝廷で働く役人のことだよ。

※本となせ=礼儀正しくするのを基本としなさい、という意味で使われているんだね。

第五条 「裁判は公平にすること」

贅ぼることを絶ち欲しいままにすることを棄て

争いがあったとき、どちらが悪いかとか、どうやって償うかを決めたりするのが裁判だね。

それまでは、「力のある豪族」とか「お金を持っている人」が裁判でズルをすることもあったんだ。

ズルはやめて、公平に裁判をしなければならない、というきまりだね。

贅ぼる=欲深く欲しがることだよ。

絶ち=断絶で使われているように、「やめる」という意味だね。

棄て=放棄するということだね。

「お金をあげるから、裁判で勝たしてね」なんて約束をしてしまうのもズルだよね。

欲しがることをやめれば、公平に裁判ができるということだね。

第六条 「悪をこらしめ、善をすすめること」

悪しきを懲らし善きを勧める

「悪い」ことはやめさせて、「善い」ことをするようにしましょう、というきまりだね。

第七条 「その役目にあった人に、仕事をさせること」

人には各任有。掌ること宜しく濫れざるべし

それまでは「力のある豪族」が、その一族の出身だというだけで決まった役についたりすることが出来てしまったし、逆にその一族の為にわざわざ仕事を用意したりすることまであったんだ。

人にはそれぞれその人に合った任務があるので、「その役に合っているか?」をきちんと考えて仕事をさせなさい、と言っているんだよ。

そして、仕事で手にした権利をやりたいほうだいすること乱用するのはいけない、と言っているね。

※掌るとは、「役目としてその仕事をすること」という意味だよ。担当する、というイメージ。

※濫れるは、「川が氾濫する」で使われているように、「やりすぎて道から外れる」という意味があるよ。

第八条 「役人は、朝早くから夜遅くまで一生懸命仕事をすること」

群卿百寮、早く朝り晏く退れ

役人というのは朝廷で仕事をする人達のことだったよね。

国の政治をする朝廷はとても大切なところだから、役人は「早く来て、遅く帰る」こと、つまり朝早くから夜遅くまで仕事をがんばりましょう、という意味だよ。

※朝という字には、実は「来る」という意味があるんだよ。

※晏は「遅い」という意味だよ。

※退は「退場」で使うように、「その場からいなくなる」という意味だよね。

第九条 「信じることが一番大切。お互いを信じよう」

信は是れ義の本なり・・群臣共に信あるときは、何事か成ら不らん

聖徳太子が憲法を作るときに参考にした中国の「儒教」という教えでは、人間関係で大切なのもののひとつを「信」だと言っているんだ。

聖徳太子はこの「信」を「特に一番大切」と考えていたよ。

お互いが信じあっていれば、できないことは何もない、と言っているんだ。

※義とは、「正しい道」ということだよ。

※「本なり」というのは、「基本」とか「根本」、つまり一番大切なものということだね。

※群臣とは、朝廷ではたらく役人のうち、「上司」と「部下」のイメージ。

※「何事か成らざらん」とは、何事も成功する、つまり「できないことはない」という意味だよ。

第十条 「人の意見が自分と違っても、おこらないようにしよう」

忿を絶ち瞋を棄て、人の違うを怒らざれ

人の意見や考えが自分とは違う時でも、怒らないようにしようということだね。

人にはみんな心があって、それぞれ考えていることがあるんだ。

それは誰が正しいとか、間違っていると決めつけることは出来ないんだ。

聖徳太子の時代、「仏教を受け入れるかどうか」で賛成の人と反対の人で憎みあって、殺し合いをすることさえあったんだ。

「自分と違う考えは許さない」という考え方をすると、争いが生まれてしまうと聖徳太子は考えて、このきまりを作ったんだね。

※忿とは、仏教で教えられる煩悩の一つで、「いかる・おこる」という意味。

※瞋も、仏教で教える煩悩の一つで、「おこる」という意味だよ。

第十一条 「功績と過失ははっきりとさせて、きちんと賞罰をあたえましょう」

功過を明らかに察して、賞罰必ず當てよ

功績というのは、「おてがら」のことだよ。過失は、「まちがい」のこと。

「おてがら」に対してはご褒美である「賞」を与えなくてはいけないし、「まちがい」にはきちんと「罰」を与えなくてはいけない、と言っているんだね。

豪族が力を持っていたときは、「どんな一族の人間か」によって、悪いことをしても罰がなかったり、逆にせっかくいいことをしても、身分が高くなかったから何も賞をもらえないまま、ということばかりだったんだ。

聖徳太子は、「冠位十二階」を作ったように、「どんな身分か」で評価されるのではなく、「なにをしたか」で、その人自身に位を与えるべきだと考えていたんだ。

※功過とは、「功績」と「過失」を合わせた言葉だね。

※「明らかに察して」は、「きちんと把握する」という意味だね。

※當という字は、「当」と同じようなイメージ。「相当」という言葉に使われるように、なにかを「○○とする」という意味なんだ。たとえば「100万円相当」とは、「100万円の価値があるとする」という意味だよね。つまり、人の行いに対して、賞や罰を当てはめる意味として使われているんだね。

第十二条 「土地や民は天皇のものなので、役人は勝手に税をとってはいけない」

国に二君非く、民に両主無し・・任ずる所の官司は皆是れ王の臣なり。何ぞ敢えて公と興に百姓に賦斂せん。

豪族が力を持ちすぎて勝手なことをしていた頃、天皇の為に働くはずの役人が、自分たちの分として百姓から税をとることがあったんだ。

「国のトップは天皇だけ」「民にとって主人は2人もいない(天皇だけということ)」であるのに、「なぜ、天皇の為に働いている役人が百姓から勝手に税をとっているのか?そんなことは許されないよ」と言っているんだね。

※官司とは、天皇から任務をうけて地方で税を集める仕事などする役人たちのことだよ。

※賦とは、「年貢」とか「貢ぎもの」という意味をもっているんだ。

※斂とは、「おさめる」という意味だよ。

第十三条 「役人は、自分以外の人の仕事のことも知っておくように」

諸の官に任ずる者は同じく職掌を知れ

朝廷ではたらく役人たちは、自分の仕事はもちろん、自分以外の人の仕事内容も理解していないといけないと言っているんだ。

突然病気になったり、中国などへお使いに行くことだってあるよね。

そんな時に、「その仕事をしていた人から何も聞いていないから何も分からない」ということになると、朝廷の仕事スムーズにいかなくなってしまう。

それまで、朝廷の役人の仕事の仕方はだらしないことが多かったので、聖徳太子はこうやって役人の仕事の仕方を良くさせようとしていたんだ。

※諸は、「いろいろな」という意味だね。

※職掌は、「役目」という意味だよ。

第十四条 「役人は、お互いに嫉妬してはいけない」

群臣百寮、嫉妬有ること無かれ

凄い才能を持っている人や、知識を持っている人に対して「ズルい」とか、「悔しいから足をひっぱってやろう」なんてお互いに嫉妬していると、せっかくの才能や知識が無駄になってしまう。

それは国にとっても良いことではないよね。せっかくの素晴らしい人が駄目にされてしまうんだから。

なので、朝廷で働く役人たちはお互いに嫉妬することはやめよう、ときまりを作ったんだね。

第十五条「自分が得することを考えずに、国を大切にすることを考えよう」

私に背きて公に向かうは、是臣の道なり

私というのは、「自分のこと」だよね。「公」は、国とか天皇とか民のことなんだ。

自分のことばかり考えないで、みんな(国)のことを考えることが天皇の為に働く役人にとって大切なことだよ、と言っているんだ。

※「背く」とは、「逆らって反抗する」という意味だよ。ここでは、自分に逆らうということ。

第十六条 「民を使うときは、時期をよく考えよう」

民を使うに時を以てするは、古の良典なり・・それ農らざれば何をか食い。桑せずは何をか服ん。

この時代では、国民がおさめる税の一つに「朝廷の為に働く」というのがあったんだ。

でもこの「働かせる時期(タイミング)」を間違うと大変だよ、ということを言っているんだ。

なぜなら、民は畑をたがやして食物を育てること農耕や蚕(かいこ)を育てて、絹を作ること養蚕をしているよね。

農耕や養蚕には忙しい時期というのがあるんだ。春から秋は特に大忙し。

そんな時期に、朝廷で働かせてしまうと、肝心の農業や養蚕が出来ないままになってしまって、食べるものも着るものもなくなってしまうよ、と言っているんだね。

※「時を以てする」というのは、「時期を考える」ということだね。

※「古の良典なり」というのは、「昔から言われている良い教え」ということだよ。

※「農らざれば」というのは「農耕をしなければ」ということ。

※「桑せず」は「養蚕をしなければ」ということだね。

第十七条 「大切なことは、必ずみんなで相談して決めるようにしよう」

夫れ事は獨り断ず不可らず。必ず衆と興に宜しく論ずべし。

ひとりだけで何かを決めてしまうと、間違った判断をしてしまうことがあるかもしれない。

カンタンなことならいいけれど、国の大切なことを決めたりするようなときは、絶対にひとりだけで決めないで、みんなで話し合って決めなさい、と言っているんだね。

※「獨り」とは「独り=ひとり」ということだよ。

※「断ず」とは、「判断」で使われるように、何かを決めたりすることだね。

※「衆」は、「皆の衆」と使われるように、「みんな」のことを表しているよ。

十七条の憲法まとめ

- 作られたのは飛鳥時代の604年。

- 作ったのは推古天皇の摂政だった聖徳太子とされている

- 作った理由①中国と対等な国づくりを目指した

- 作った理由②朝廷で働く役人たちをまとめる

- 作った理由③天皇中心の政治をするため

- 仲良くしなさい

- 仏教を信じましょう

- 天皇の命令は守りましょう

- 礼儀正しくしましょう

- 裁判は公平に!

- 悪は✖、善は◎!

- その人に合った仕事をさせよう

- 朝から晩まで一生懸命仕事をしよう

- お互いを信じよう

- 自分と違う意見を尊重しよう

- 「お手柄」には賞を、「まちがい」には罰を!

- 勝手に税をとらない

- 自分以外の人の仕事も理解しよう

- お互い嫉妬しない

- 自分よりも国のことを考えよう

- 民を使うときは時期を考える

- 大切なことはみんなで話し合おう

「憲法」とはいっても、現代の憲法とは色々違うね。

この「十七条の憲法」は、中国にも対抗できるような「強い国に日本がなれるように」、豪族の力をおさえて、天皇を中心とした政治をするために考えて作られたんだね。

そしてより良い国づくりをするために、朝廷の役人はどうあるべきかを伝えようとしているんだね。

運営者情報

ゆみねこ

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。

-

-

ありがとうございます!!

嬉しすぎて飛び上がりました。

サイトを作ったかいがありました(^^)

これからも宜しくお願いします!-

頑張ってください

応援しています

-

-

-

このサイトはよく使わせてもらっていますよくわかりやすいです

-

ありがとうございます!!

嬉しすぎて飛び上がりました。

サイトを作ったかいがありました(^^)

これからも宜しくお願いします!

-

-

授業に役だった。

-

授業に役だった。

-

授業に役立った

-

-

面白い解説大好きです。

-

この際いうんこと

-

-

面白い解説大好きです。

-

授業のふりかえりに役立つ

-

授業のふりかえりに役立つ

-

このサイトを作っていただいてありがとうございます!

これからも頑張ってください。 -

とても分かりやすかったです。

ありがとうございます。 -

他のサイトを見ても難しくて文も長かったのですが、このサイトはまとめてくれてあり、

分かりやすい言葉で説明してくれてあるので助かりました!m(_ _)m -

他のサイトよりも、すごくわかりやすくて、勉強になり、助かりました!!

ありがとうございました!!嬉しかったです(*˘︶˘*).。.:*♡

-

憲法改正の議論が始まりそうです。

17条憲法の「憲法」という言葉だけが頭に残り「憲法」を「国のありかたや規範」と考ている成人が多いことに驚いています。17条憲法は、今の国家公務員法のようなものであり、現在の「立憲主義の憲法」とはまるで違います。このサイトは、この種の誤解を解くのに大変役に立っていると思います。

ぜひ、学校で若いうち違いをに教えて下さい。 -

小学校で歴史の授業で発表するのにこのサイトを見つけみんなの前ではっきり発表できるほどわかりやすかったです

みんなにもみてほしいくらいわかりやすかったです

17条の憲法全部と意味書くなんてとてもすごいです -

そんなに歴史を理解してさえとにこんなわかりやすく乗っけれるなんてすごいです

-

自学が分かりやすくまとめれました。

ありがとうございました。 -

分かりやすかったです。

-

冬休みの宿題の10ページ中8ページがこのサイトで終わりました!!

分かりやすい解説ありがとうございます! -

後期高齢者です。昔習ったかもしれませんがすっかり記憶が飛んでいました。

原文を丁寧に解説してあり、今の政治家の皆さんに欠けていることが沢山ありますね。

-

言うことは何もない

-

学校から「聖徳太子」を学んでこい!という課題が出ました

このサイトを見つけてビビっと来ました

とてもわかりやすかったです!! -

わかりやすかった

-

これまで聖徳太子の「十七条憲法」について殆ど知識は無くて、せいぜい当時日本が早く先進国の中国に追いつく為に国政を整備・強化する目的で定めたこと、及び「和を以て貴しとなす」ぐらいでした。

しかし近現代史を読むなかで同憲法が「五箇条の御誓文」「教育勅語」などにも少なからず影響を与えたことを知り、この年(今月中に79歳)になってどうしても同憲法の全貌を知りたくて読ませて頂きました。

結果、同憲法の時代背景、目的が逐一解説されていて大変良く理解できました。

現代では大企業や一流大卒の友人の多くが同憲法の背景・目的を知悉していないのではないでしょうか?私一人でどうにもならないことは分かっていますが、彼らにも微力ながら広めたいと思っています。大変有難うございました。 -

はじめまして。胡桃です。初めて使わせてもらったサイトですが、

とてもわかり易いです。 キャラクター、イラストも可愛いです。-

授業に役立った。

わかりやすすぎる。これに出会って良かった!

ちなみに成績上がった⤴︎

-

-

ものすんごくわかりやすかった。

目ちゃんこタメになった。

アリガトーゴザイマス -

どこよりもわかりやすく、授業に役立つサイトはゆみねこさんより他はありません!

とても役に立っています。

このサイトを作ってくれて本当にありがとうございます!m(_ _)m -

いつも使わせていただいてます!

授業や自主学習にとても役立っています!

イラスト付きで分かりやすくてありがたいです!

このサイトはよく使わせてもらっていますよくわかりやすいです