「旧石器時代」から「縄文時代」期末テスト対策ポイントまとめ

このページでは、中学で習う歴史「日本列島のあけぼの」について解説するよ。旧石器時代から縄文時代までの中学校で必要になる知識に絞って、かんたんな言葉を使って説明していくよ。

中学で習う歴史は、小学校で習った歴史の勉強と重なることが多いよ。

じゃあ、なにが違うのか?

もっと

「詳しく」なって、

「細かいエピソード」もプラスされて、

「世界で起こったこと」もプラスされるんだ。

でも逆に言えば、6年生で習ったことがベースになっているんだから、6年歴史の内容を理解しているだけで、中学歴史はもっとグンと分かりやすくなるんだよ。

このサイトの「6年生社会」では、6年生に合わせた歴史の解説ページもあるので、合わせて読んでみてね。

日本に人類がやってきた!

そもそも、人類っていつどこで誕生したの?

地球に人類が誕生したのは、約700万年前と考えられているよ。

最初に人類が誕生した場所は、アフリカなんだ。

アフリカで誕生した人類は、進化(生き物が環境に合わせて変わっていったり、色々な種類に分かれたりすること)しながら世界中に広がって行ったんだ。

進化しつづけて、今の僕たちとほぼ同じ「新人」という種類が登場したのは、20万年前。

新人も、アフリカで初めて誕生したと言われているよ。

この新人が、日本にやってきたのは4~3万年前。

えっ

でも、そんな昔の人がどうやって海を渡ったの??

日本に来れたワケは「氷河時代」がカギ

たしかに、今の日本は周りを海に囲まれている「島国」だよね。

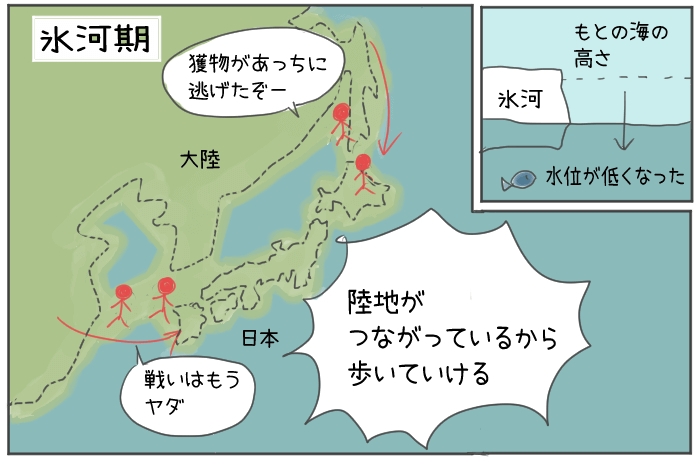

でも260万年前、地球は「氷河時代」に入ったんだ。

氷河時代というのは、地球の気候が低下して、(つまりメチャクチャ寒くなるということ)大陸くらい大きい氷床(氷で覆われた地表。つまり、南極をイメージしてね。)や氷の塊で出来た川(これが氷河)なんかが出来る時代のことだよ。

・・・・ってアレ??

今の地球って、南極もあるし、北極の氷河もあるよね。

ということは、ま、まさか・・!

そう、実は今って氷河時代なんだよ。

マジか(汗)

今は実は氷河時代だなんて、驚きだよね。

でも、氷河時代といっても、「氷期」と「間氷期」があるんだ。

氷期は、ほんっとーに寒くて、地球上の大陸のほとんどが南極みたいに氷で覆われてしまう期間で、

間氷期というのは、「氷期と氷期の間に休憩時間がある」イメージ。その時は比較的暖かいんだ。

授業と授業の間の休み時間みたいなもんかな。

260年前から始まっている今の氷河時代も、この氷期と間氷期を繰り返していて、約1万年前に間氷期に入ったところなんだよ。

じゃあ今は休み時間中なんだね。

話は戻って、新人が日本にやってきたのは4~3年前だったよね。

それって、氷期のころなんだ。

だから、地球上のほとんどの大陸が氷で覆われて、氷河がたくさんあった頃だね。

海の水も氷が多ければ、海面が下がるよね。

そうすると、日本と大陸の間の海面が下がって、陸続きになるというワケ。

なんで日本にやってきたの??

日本と大陸が陸続きになっていたころ、大陸にいたナウマン象とかマンモス、オオツノシカなどの大型動物が日本に渡っていったので、狩りをしていた人類も追いかけて日本へ渡ったと言われているよ。そしてそのまま日本で暮らし始めた人たちが、日本人の祖先だね。

旧石器時代

その頃のくらしは、動物を狩って肉を食べたり、木の実を集めて食べたりしていたよ。

そうすると、どういう生活になるかな?

住むところ

動物を追いかけなくてはいけないから、動物がたくさんいるところを探して、人々も転々と移動しなくてはならないよね。

なので、「ここにずっと住もう」という考え方にはならないね。

だからこの頃の人はとりあえず「カンタンな小屋」を作って住んだり、自然に出来ている「洞窟」を見つけてそこにとりあえず住んだりしていたよ。

使う道具

動物を狩るための道具が必要だよね。相手はナウマン象などの大型の動物。

素手じゃあ勝てないよね。

なので、武器が必要だったんだけど、人類は石を「打ち欠いて」オノやナイフみたいに使えるものを作ったんだ。

打ち欠くというのは、石を地面に打ち付けて、割ったりとか、石を石で打って欠けさせて作る、という意味だね。

打って作るから、打製石器というんだね。

この打製石器のことを、「旧石器」というんだ。

電化製品とかでも、旧型とか新型とか言うよね?

石器も、この後もっと進化した石器が登場するので、この頃の石器は「旧型の石器」という意味で「旧石器」と呼ぶんだね。

旧石器を使っていた時代だから、「旧石器時代」なんだよ。

この「大型動物がいた」とか「石器を武器にしていた」ということが分かる遺跡があるよ。

長野県の「野尻湖遺跡」では、オオツノシカの角と、ナウマン象の牙の化石が見つかったよ。さらに大型動物を解体するのに使われていただろうと思われる石器が一緒に発見されているんだ。

縄文時代

環境が激変!

1万年前には「間氷期」になったと話したよね。

おかげで、地球の気候は暖かくなって、氷が溶けて海面が上がって、いよいよ日本列島が今と同じような状態になったよ。

それだけ環境が大きく変わったんだから、日本の自然環境も色々変わったんだ。

その中でも人々にとって大きく影響を与えたのは、食生活。

環境が変わったからか、ナウマン象とかマンモスなどの大型動物が絶滅してしまったんだ。

その代わり、ニホンシカとかイノシシなんかの、小さくて動きの速い動物が狩りの対象になったよ。

そうすると、今までみたいに「オノで攻撃する」とかはあまり通用しないよね。

だって捕まえるのがそもそも大変だしね。

なので、「遠くから狙いをつけて攻撃する」弓矢なんかが活躍するようになるんだ。

使う道具の変化

石器の変化

弓矢で動物を狩ったり、魚を釣ったりしなくてはならなくなったので、今までのようにただ打ち付けて作った石器では無理が出てきたんだね。

もっと形を整えたり、尖らせたり、切れ味をよくするために「磨く」必要が出来たんだよ。

磨くためには、砥ぎ石を使ったり、砂を使ったりしたよ。

こうやって進化した石器が「新石器」なんだね。

「磨いて作る」から、「磨製石器」と呼ぶよ。

土器が誕生

気候が暖かく変わって、木の実なんかも色々な種類が沢山採れるようになったんだね。

たくさん採れる木の実を保存したり、加工することができれば食生活は安定するよね。

そこで発明されたのが「土器」なんだ。

たとえば、この頃の人が食べていたドングリの仲間の木の実は、渋くてとてもそのままでは食べられないよ。でも、水にさらして煮ると美味しく食べられるんだ。

「保存したり煮たり(加工)したいなー。」

そのためには、「なにか入れ物が欲しいなー」という流れだね。

貝なんかも煮てたべられていたよ。

食べたあとの貝がらや、動物や魚の骨は一箇所にまとめて捨てられていたんだけど、それが積もってできたものを貝塚と呼ぶよ。

土器は、土を捏ねて、器の形にして焼いて作るね。

その時に、このころの人々は器の表面に縄を押し付けて転がして、「縄目の文様(模様のこと)」をつけたんだ。

何のため??

これは確実にはわかってないけど、いろんな説があるよ。

縄目の文様があるから、このころの土器を「縄文土器」と呼ぶよ。

さらに、「縄文土器」を使っていた時代だから、この時代を「縄文時代」と呼ぶんだ。

このころ、土器の他に作られていたものがあるよ。

同じように土を捏ねて、「人の形」をかたどって焼いて作ったのが「土偶」なんだ。

土偶は、女性の姿のものが多いし、体の一部がわざと壊されているものが多いことから、「安産を願うためのお守り」とか、「病気や怪我を治すためのお祈りの道具」とか言われているよ。他にも、お祭りに使う道具だったとか、こどものオモチャだったとか色んな説があるよ。

縄文土器に縄目文様がある理由※余裕があったら読もう!

・強度の高い土器を作るために、土の中の空気を出来るだけ抜く必要があったので、縄を押し付けて空気抜きをしていた

・表面に縄目があると、ボコボコするので滑りにくく使いやすい。

・表面に縄目があると、凸凹がある分表面積が広くなって、熱伝導率が良い

・ただデザインが流行っていた

などなど・・

住むところの変化

狩りが食生活の中心だったころは、動物が多くいるところを探して移り住む生活だったよね。

でも、土器のおかげで木の実を食べたり、蓄えたり加工して保存することもできるようになったから、なにも狩りのために移動し続ける必要がなくなったんだ。

そこで人々は、一箇所に集まって「ムラ」を作るようになったよ。

家も、カンタンな小屋みたいなのではなくて、もっとしっかりした家を作るようになったんだ。

同じ場所に長く住めるなら、ちゃんとした家を作る気になるよね。

この頃の家は「竪穴(式)住居」と呼ばれているよ。

・床に柱を立てる

・草や木の枝で屋根を葺く(「おおう」という意味)

貧富の差はまだ無かった

人々は同じ場所に住んで「ムラ」を作っていたということは、共同生活(人々が同じ場所で一緒に生活すること)をしていたんだよね。

一緒に生活するために、「リーダー」的な人は存在したと言われているよ。

でも、「身分が高い」とか「貧しい」とか「偉い」という「貧富の差」はまだなかったんだ。

どうしてそんなことが分かるの?

竪穴住居は、どれも同じような大きさやスタイルなんだ。ということは、みな平等だった、と考えられているんだよ。

食生活は安定していなかった

このころの食材は、狩をして手に入れる動物の肉や、木の実、魚などだね。

土器を作るようになったお陰で、食べられる木の実などが増えて「獲物を追いかけて移り住まなくてはならない」という生活から「同じところに続けて住む」生活になることは出来たけど、「食べ物が必ず手に入る」のかというとそうでは無かったんだ。

動物も、木の実も、魚も、自然に存在するものだからね。

思うように食材が見つからない、ということが多かったんだ。

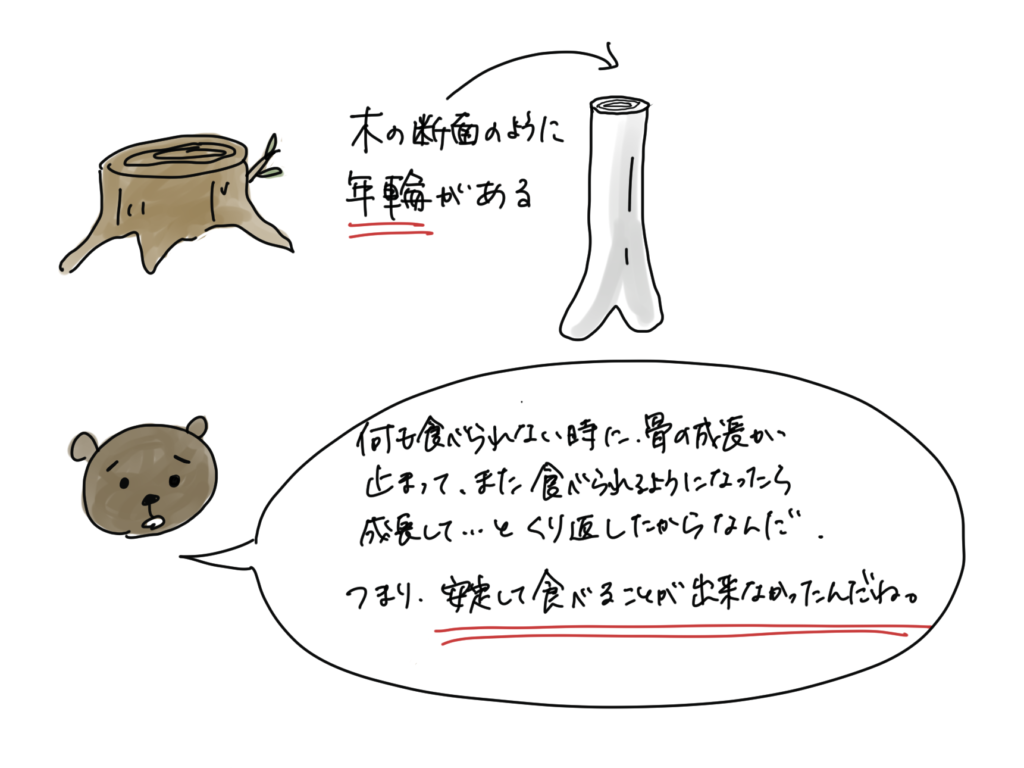

縄文時代の遺跡の貝塚で発見された人骨には年輪があったよ。

これは、ある期間食べられない時期が続いた時に、骨の成長が止まってしまったりを繰り返すことで出来たと考えられているよ。

縄文時代の遺跡

縄文時代の頃の遺跡で有名なのが、青森県青森市にある三内丸山遺跡。

今から5500年〜4000年前の縄文時代の集落跡なんだ。

広さはなんと35haもあるよ。

三内丸山遺跡がある県名を答える問題が定期テストで出た中学校があるよ!

答えはもちろん青森県。

他にも有名な遺跡である吉野ヶ里遺跡の佐賀県などと混乱しないようにしよう!

中学歴史ではココを押さえればOK!

旧石器時代~縄文時代まとめ

- 氷期に大陸と日本が陸続きになって、大型動物や人々が渡ってきた

- 打製石器を使って狩りをしたり、肉をさばいていた

- カンタンな小屋や洞窟に住んでいた

点数に差がつくかも?欲張り知識 - 野尻湖遺跡で、動物の化石と石器が見つかった

- 1万3000年前ほどから、人々は土器を使うようになった

- 土器は縄目模様がついていて、縄文土器と呼ぶ

- 磨いて作る磨製石器が使われるようになった

- 大型動物が絶滅して、小型動物を狩るようになった

- 木の実や貝などを煮炊きして食べたり、保存するようになった

- 同じ場所に共同生活をはじめ、ムラをつくるようになった

- 竪穴住居に住むようになった

- 貧富の差はなかった

- 人々が食べた貝のからや、動物・魚の骨が積もってできたものを貝塚と呼ぶ

- 食生活は安定しなかった

- 土偶が作られていた

- 縄文時代の遺跡に、青森県の三内丸山遺跡がある。

6年生の歴史と比べて増える情報

- 地球に人類が誕生したのは、約700万年前のアフリカ

- 日本にやってきたのは4~3万年前。

- 260万年前、地球は「氷河時代」に入った

- 約1万年前に間氷期に入った

- 大陸にいたナウマン象とかマンモス、オオツノシカなどの大型動物が日本に渡っていったので、狩りをしていた人類も追いかけて日本へ渡った

- 人類は石を「打ち欠いて」オノやナイフみたいに使える打製石器を作った

- この打製石器のことを、「旧石器」という

- 長野県の「野尻湖遺跡」では、オオツノシカの角と、ナウマン象の牙の化石が見つかった。さらに大型動物を解体するのに使われていただろうと思われる石器が一緒に発見されている

- 間氷期に入り環境が変わって、ナウマン象、マンモスなどの大型動物が絶滅してしまった

- 小動物が狩りの対象になり、「遠くから狙いをつけて攻撃する」弓矢などが活躍するようになる

- 弓矢や釣り針などより加工が必要な石器が必要になり、磨製石器が作られるようになる

- 縄文時代では、土偶が作られていた

- 縄文時代の遺跡に、青森県の三内丸山遺跡がある。

次は中学歴史の弥生時代について解説するよ!

運営者情報

ゆみねこ

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。

-

-

近代も作ってー;;

-

近代も作ってー;;

このような分かりやすく説明してくれるサイトを作っていただき、ありがとうございます。

もしお時間があれば、地理も作ってくれるとありがたいです。