「弥生時代」期末テスト対策ポイントまとめ

このページでは、中学歴史で習う「弥生時代」について、中学で必要になる知識中心に解説するよ!

6年生の歴史で習う「弥生時代」についての知識がベースになるから、まだ読んでいなかったら確認してみてね。

稲作の伝来

縄文時代と弥生時代の違いで一番大きなポイントは、人々が米作りを始めたこと。

縄文時代ってどんな時代だったかピンと来ない場合は中学歴史「旧石器時代~縄文時代」の解説ページを確認!

縄文時代は動物を狩ったり、木の実を採って食べたりする生活だったけれど、それだと食生活は安定しないよね。

そこに米作りが伝わって、食生活が安定したんだよね。

6年生の歴史では「米作り」と学習したけど、中学歴史では「稲作」という言葉を使うよ。

それから、6年生の歴史で「渡来人」が米作りを教えてくれた、と学習したけど、そういえばなんで渡来人は日本にやって来たの?

中学歴史では「世界での出来事」も少しづつ勉強していくよね。

渡来人がやって来たのにも、ちゃんと理由があるよ。

渡来人が日本へやって来た理由

中国では、日本よりもっと早く米作りが始まっていた。

そして食生活が安定したことで、人口がどんどん増えたんだ。

人口が増えれば、土地の奪い合いも増えるよね。こうして中国の中の「くに」同士が激しく争うようになって、中国の周りの国にも影響を与えたんだ。

そしてなかには中国や朝鮮半島などから日本へ移住(まずは九州の北部にやって来たよ)する人が出てきたんだよ。

なるほど!争いから逃げたり、新しい土地を求めてやって来たんだね!

こうして移住してきた人々が稲作や、新しい土器の作り方の知識を日本に持ってきてくれたんだね。

弥生時代

こうして紀元前4世紀(紀元前500年)ごろに「稲作」が始まって、新しい土器の「弥生土器」が使われるようになった時代を「弥生時代」と呼ぶよ。

弥生時代は3世紀ごろまで続いたんだ。

暮らしの変化

協力するようになり、「むら」が出来る

稲作が伝わると、人々は「協力して」米作りするようになったんだ。

「協力して一緒に生活する」ようになって、「むら」が出来たよ。

指導者が現れて貧富の差が生まれる

「協力して作業をする」うちに、皆をまとめる「指導者」があらわれるようになったね。

そして指導者は他の人よりも蓄えを持つようになって、(蓄え=「富」だね)とうとう人々の間に「貧富の差」とか「身分」というものが生まれたんだよ。

むら同士の争いが起きる

そして米作りには「土地」や「水」などが必要なことから、良い土地や水場、米の蓄えなんかを奪い合うようになって、「むら」同士が争うようになった。

「くに」と「王」が生まれる

そして争いに勝って、まわりの「むら」をどんどん従えていった指導者の中には、自分の従えた土地や人々を「くに」と呼んで、自分のことも「王」と呼ぶようになっていった。

このころの日本の様子を伝えている中国の本があるんだけど、それによると日本にはこうやってできた「くに」が100以上あったんだって。

道具の変化

稲作のための道具

米作りに使う道具が色々登場したよ。

稲を収穫するために穂を摘み取るときに使う「石包丁」や、収穫した米を保管する「高床倉庫」、田ゲタなどだね。

土器の変化

渡来人が新しい土器づくりの知識を持ってきてくれたよね。

おかげさまで、弥生時代の土器は縄文土器よりも丈夫になったんだ。

また、稲作がはじまったことで、米を保管したり調理したりするために土器の形も変わったんだ。

こういう新しいタイプの土器が東京都の「弥生町」で発見されたんだ。

それで、「弥生土器」と名付けられたんだよ。

金属器

渡来人は銅や鉄などの金属を使った道具も日本に伝えたよ。

「青銅器」は銅を使った道具のことだね。

銅鐸(銅でできた釣り鐘のような祭りにつかう道具)や銅鏡(青銅を磨いて作った鏡のこと。やっぱり祭りに使ったりした)、銅剣(銅の剣)などがあるよ。

「鉄」は武器や斧、工具(木を加工するための道具など)、米作りに使う農具などに使われていたよ。

弥生時代の頃の世界とのつながり

この頃の日本にはまだ文字がなかったから、この時代の日本のことを知るには、中国の古い歴史書に書かれていることが参考になるよ。

この頃の日本は中国とやり取りがあったんだ。

倭国とは?

中国の歴史書には、「倭国」とか「倭人(わじん)」という言葉が出てくるんだけど、これは日本のことなんだ。中国では、日本のことを「倭」と呼んでいたんだね。

ちなみにこの「倭」という漢字は中国で「ちいさい」とか「きたない」という意味。このころの中国は「世界の中心は中国」という意識があったので、日本のことも「中国の周りにある小さい島の人々」くらいに考えていたのかもしれないね。

中国の歴史書「漢書」に書かれている日本

漢書というのは、1世紀終わりの中国を支配していた「漢」で書かれた歴史書だよ。

「それ楽浪海中に倭人あり、分かれて百余国となる。歳時をもって来たり献見すという。」

意味

楽浪海中というのは、このころ朝鮮半島には「楽浪郡」という地名があって、その先の海上にある島々のことを言っていると考えられているよ。

これは対馬や九州のことと言われている。

ここに「倭人」がいたと言っているんだね。

そこには100以上の「くに」がある、と言っているね。

この「くに」は中国の「国」とは違って、「集落」のようなイメージだよね。(指導者がまわりの「むら」も従えて「くに」と呼んでいただけだからね)

「歳時をもって」というのは、「年に一度以上」という意味。

ちょくちょくやって来ていた、というイメージかな。

「献見す」というのは、倭人が漢に貢ぎ物をもってくる、という意味。

このころの中国は日本よりもずっと文化も文明も発達していたからね。

日本が中国「漢」の皇帝にプレゼントを持ってきて、「どうぞよろしくお願いします」とお願いする関係。

そのお返しとして、漢の皇帝が「よし、お前は家来として認めてあげよう」とプレゼントしてくれたのが後にも出てくる「金印」なんかなんだ。

このころの中国の力は大きかったからね。弥生時代に「王」になった指導者は、中国の皇帝にどんどん認めてもらうことで他の「くに」の王と差をつける、という感じだったのかな。

後漢書に書かれている日本

後漢書は、「後漢(漢の時代は前漢と後漢があるんだ)」に書かれた歴史書。

この歴史書に「東夷伝」というパートがあって、そこに日本人のことが書かれているんだ。

この「夷」という字も、「野蛮な」とか「未開の」という意味がある。

つまり、「中国より東にある野蛮で未開の土地の人々のこと」という扱いだったんだね。

建武中元2年(57年)に倭の奴国は、使者を後漢の都 洛陽に送り、貢物をもってあいさつにきた。使者は、自分を大夫と名乗った。

・・中略・・後漢の光武帝は奴国に印と組みひもをあたえた。

後漢の安帝の永初元年(107年)に、倭国王の師升らは、奴隷160人を皇帝に差し上げ、あいさつを願い出た。その後

(2世紀後半)、倭国は内乱が続いた。

57年に、日本の大夫(大臣のこと)が後漢の洛陽にプレゼントを持ってお使いに行ったんだね。そのお返しが、金印と組みひもなんだね。

さらに107年には、師升という王が、奴隷を160人も連れて行ってあいさつしたりしているんだね。

それから日本では内乱が続いたと言っているね。

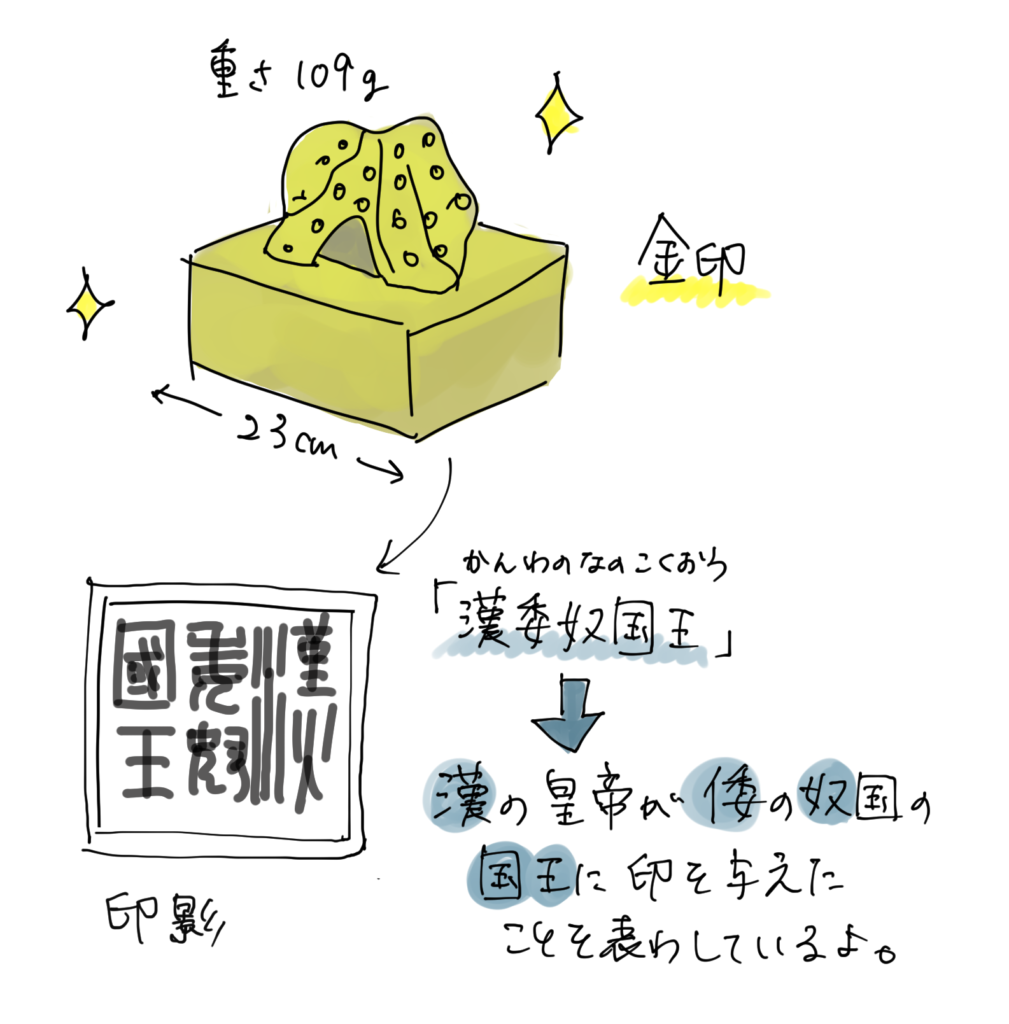

江戸時代の1784年に博多湾の志賀島で、甚兵衛という農民が発見した「金印」がこの時もらった金印だと考えられているよ。

※

金印について

「奴国(奴の国)」は、このころ福岡市の近くにあった小さな国のことだよ。

金印の鈕と呼ばれる「つまみ」の部分は、「へび」になっているんだ。

中国から贈られる金印にはこの「つまみ」のデザインがいくつかあって、日本のように「中国より南方」の民族には「へび」、北方の民族には「ラクダ」や「羊」、中国の将軍や貴族には「亀」の金印が贈られたよ。

次は、弥生時代に日本にあったといわれている邪馬台国について解説するよ!

運営者情報

ゆみねこ

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。

-

-

解説付きでとてもわかり易いです!

中学校の単元も小学生の僕が理解できるくらい本当にわかりやすいです。