弥生時代とはどんな時代かわかりやすく解説(後編)

弥生時代では、米作りが始まったことで「「リーダー」のイメージ指導者」が現れて、人々の間に「貧富の差」が生まれたよね。

指導者って?貧富の差ってなんのこと?と思ったら「弥生時代(前編)」解説ページを読もう!

弥生時代の後半では、人々のあいだに「争い」が起こるようになていくよ。さらに、争いによって「むら」から「くに」というものが出来て、「王」が登場するようになるんだ。

このページでは弥生時代に「なぜ」争いが生まれたのか、争いによって人々の暮らしが「その後どうなったか」を、詳しく解説するよ!

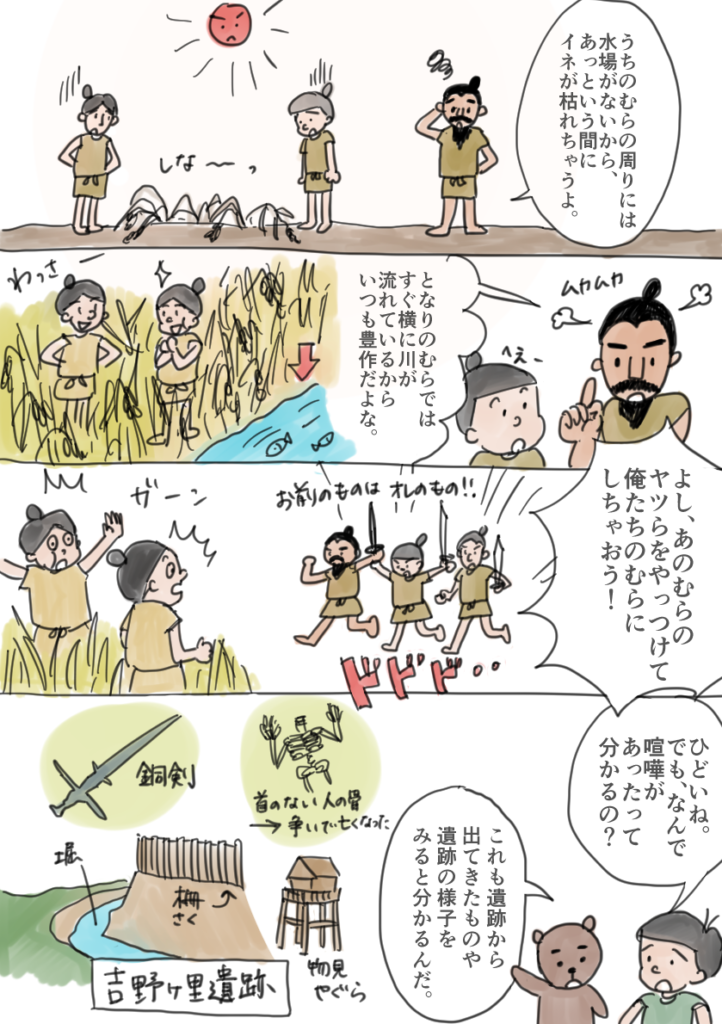

- 仲良く米作りしていたのに、なんで争うことになったの?

- 吉野ヶ里遺跡って?実は何のことかよくわからない・・

- 「くに」って日本とか中国とかの「国」と違うの?

豪族って??言葉の意味がイマイチピンとこない・・ - 邪馬台国って?実は何のことかよくわからない・・

それでは解説していくよ!

仲良く米作りをしていたのに、なんで争うことになったの?

ザックリいうと

米作りしやすい土地などをめぐって「ケンカ(争い)」がはじまったから!

ケンカ?

みんなで仲良く米作りをしていたんじゃないの?

リーダーもいて、みんなをまとめていたんだよね?

この「ケンカ」は「むら同士」のケンカなんだよ。

たろう君がこの時代に、みんなで協力して米作りをしていたと想像してみて。

お米を育てるには、

・できるだけ広い土地

・お米が育ちやすい栄養のある土地

・川など水場が近くにある

・できるだけ沢山で、良い道具

これらが必要になるね。

これがぜーんぶ完璧にそろっていれば、みんな安心だけど、

もし足りなかったら困るよね。

そんな時に、近くに自分のところよりも良い土地や道具があったらどうかな?

- 米作りに必要な土地や水、道具の奪い合いが「むら」同士で始まったから!

吉野ケ里遺跡ってなに??

ザックリいうと

吉野ヶ里遺跡とは、弥生時代を代表する遺跡

弥生時代に「むら」同士でケンカがあったなんて、どうして大昔のことなのに分かるのかというと、やっぱり「遺跡」の様子からその時代のことがわかるんだ。

そして、この頃のことがよく分かる日本で一番大きい遺跡が佐賀県にある「吉野ヶ里遺跡」なんだよ。

吉野ケ里遺跡でどんなものが発見されたかというと・・

首のない人骨を発見!!

→病気とか寿命で死んでしまったのとはワケが違うな?

→殺されてしまったということじゃない?

→「争い」があったのでは?

銅でできた剣を発見!!

→コレって武器だよね!?

→人を攻撃する必要があったということ?

→「争い」に使ったのでは!?

「堀」や「柵」を発見!!

→堀も柵も、人が通りづらくするためのものだよね?

→仲間だけで生活していたら、ワザワザ通りづらくしないよね?

→外から敵が入ってこないようにするためじゃない?

→「争い」があったのでは!!?

物見やぐらを発見!!

「物見やぐら」というのは、高いところから周りを見渡すことができるにするための建物だよ。

ということは、

→周りをよく見張る必要があったんだよね?

→敵が近づいてこないか見張るために作ったんじゃない?

→やっぱり「争い」があったんだ!!!

こういうふうに、吉野ケ里遺跡で発見されたもののおかげで、弥生時代に「争いがあった」ということが分かったんだ。

- 「吉野ケ里遺跡」とは、弥生時代に「むら」同士が争ったと分かるヒントがたくさん見つかった日本最大の遺跡だった!

吉野ヶ里遺跡から出土(土の中から発見されたもの)したものの画像をみて、その名前を漢字で書く問題がテストで出た学校があるよ!

使われた画像は、「銅剣」と「管玉」。

銅剣のことは説明したね。

管玉は、つつ状になっているビーズのような飾りで、糸を通してつないでネックレスやブレスレットのように使ったものだよ。

「くに」とか「豪族」って??

いまいちピンとこない・・

ザックリいうと

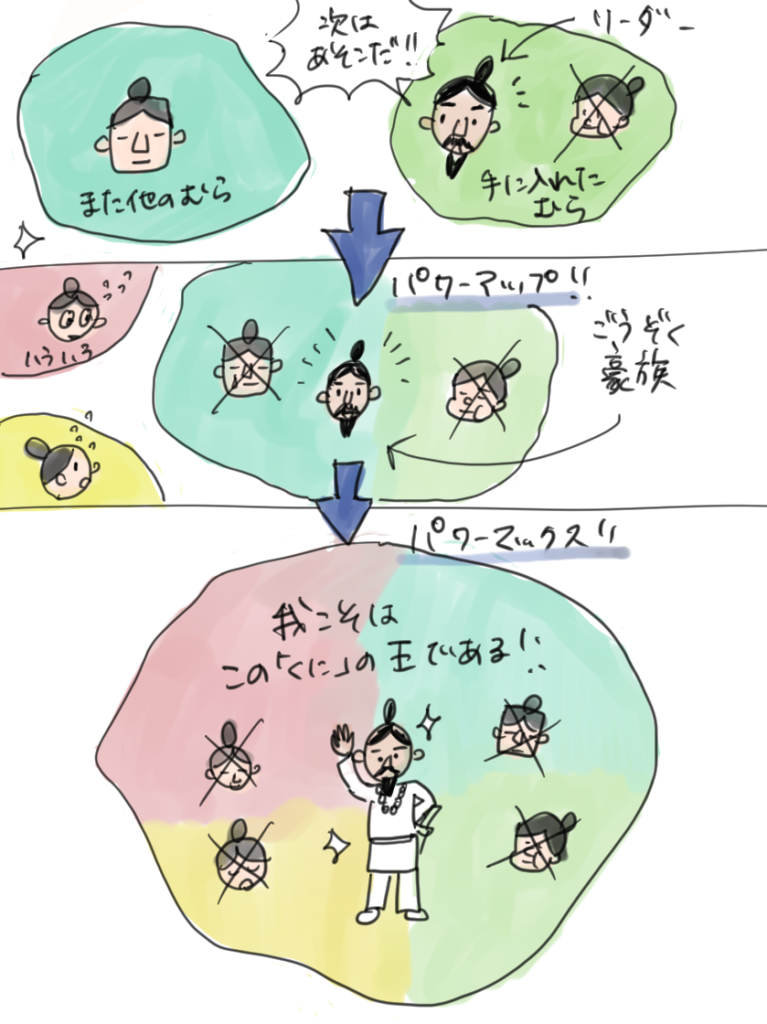

「力を持った指導者」が「豪族」になった!

豪族が支配していた「むら」を「くに」と呼ぶようになった!

弥生時代には、協力して米を作るために「むら」に「リーダー(指導者)」が生まれたと学習したよね。

「むら」同士で「争い」をする時にも、リーダーが作戦を立てたり、戦い方を命令したり、やっぱりリーダー中心に戦うよね。

「おれはエラいんだ!」と威張っていたリーダーが、もし争いにどんどん勝ってたくさんの「むら」や土地を手に入れたらどうなるかな?

もっと調子に

乗っちゃうよね・・!

そう。

自分がまとめている「むら」がどんどん広くて豊かになっていくんだ。

自分に従う人も沢山になって、「権力」はとても大きくなるし「お金持ち」になるよね。

こうして「力」を手に入れたリーダーを

「豪族」

と呼ぶよ。

豪族?あまり使わない言葉だなぁ・・

泥棒軍団みたいなイメージ?

それは「盗賊」だね。

豪族というのは、

「ある土地で大きな力と富をもつ一族」という意味だよ。

豪族になったリーダーは、さらに周りの

「むら」を支配していって、

大きくなった自分の「むら」を「くに」と呼ぶようになったんだ。

そして自分のことを「王」と呼ぶようになったよ。

のぼりつめたね・・

- 「豪族」というのは、争いに勝って力をつけた指導者のことだった!

- 争いに勝ってたくさんの「むら」を支配した豪族(指導者)は、大きくなった「むら」を「くに」と呼ぶようになり、自分を「王」と呼ぶようになった!

邪馬台国って?実はピンと来ない・・

ザックリいうと

邪馬台国とは、弥生時代に日本にあったと言われている「くに」の名前!

「邪馬台国」って聞いたことはあるかな?

聞いたことはあるよ。

「邪馬台国」と「卑弥呼」。

漢字が難しいんだよね。

しかも、イマイチ ピンと来てないかも・・

弥生時代には「むら」から「くに」が出来ていった、と学習したよね。

「邪馬台国」は、この弥生時代のころに誕生した、ひとつの「くに」の名前なんだよ。

だけど、実は日本に「邪馬台国があった」という記録は残っていないんだ。

では、ナゼ「邪馬台国があった」なんて分かるのか?というと、中国の古い歴史の本の中に、

「倭には邪馬台国という「くに」があるんだって」

「卑弥呼という人が女王なんだって」

と書かれていたんだ。

※倭とは、昔の日本の呼び名だよ。

「邪馬台国」については、なんせ中国の昔の歴史書にしか書かれていないから、色々ナゾが多いんだ。

?

なんで日本には記録が残っていないの?

そりゃ、まだ日本には「文字」が無かったからね。

・・・なるほど

この「邪馬台国」と「卑弥呼」のことを調べてみたら、なかなか面白い話も色々と見つかったので、「卑弥呼」の解説ページで詳しく解説しているよ。

なぜ、こんな漢字が使われているのかも少し分かるかもしれないよ。

ひとまず6年生の歴史の勉強では、弥生時代に「邪馬台国」という「くに」と「卑弥呼」という女王がいたということを覚えていればOK!

- 「邪馬台国」とは、弥生時代にあった「くに」のことだった!

- 「卑弥呼」とは、邪馬台国の女王さまの名前だった!

- 「邪馬台国」のことも、「卑弥呼」のことも、中国の古い歴史本に書かれていたことだった!

6年生はココを押さえればOK!

まとめ

- 米を作りやすい土地などを奪い合って争いがおきた

- 弥生時代のことがよくわかる日本最大の遺跡は佐賀県の「吉野ケ里遺跡」

- 争いに勝ったむらのリーダーは力を強めて豪族になった

- さらに沢山のむらを支配した豪族は「くに」を作って「王」になった

- この頃あった「くに」のひとつに「邪馬台国」があると言われている。

- 邪馬台国は「卑弥呼」という女王がおさめていたと言われている

次は「古墳時代」について解説するよ!

運営者情報

ゆみねこ

詳しいプロフィールを見る

青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。

-

-

わかりやすくて最高

-

6年生はココをおさえればOKのところで、「吉野ケ里遺跡 のようにかっこが一つないです。

他は誤字脱字なかったと思います。テスト勉強になりました。本当にありがとうございました。 -

授業のまとめに使わせていただきました。

とても分かりやすくてよかったです。

もっといろいろな時代をまとめてください。 -

とても分かりやすく、覚えることができました。この調子でもっと色々なことを覚えていきたいです。

-

とーてーもーわーかーりーやーすーかっーたー

-

やはりイラストがあり、面白く、わかりやすくとてもありがたいです。テスト前にコレ見とけばよかったー 後悔。クラスで大活躍できたかもしれなかったのにー

いつも、イラストを描いて説明ありがとうございます。

わかりやすくて使っています!

これからもよろしく。